ぷかぷか日記

障がいのある人と生きるということ

犯人がもしぷかぷかにいたら、あんな事件は起こらなかったよね

毎日新聞の上東さんとやまゆり園事件の話をしていて、 「犯人がもしぷかぷかにいたら、あんな事件は起こらなかったよね」 という話になりました。全く同感で、以前そういったことをブログにも書いています。 www.pukapuka.or.jp やまゆり園の利用者さんたちがスタッフと下の写真のような関係だったら事件は起きませんでした。 スタッフがやめる時は、抱き合って泣くぷかぷかさんもいました。 これが「いっしょに生きていく」ということです。 要するに相手と人として対等につきあっているからこそ、こういうことが日常的に起こります。支援という上から目線の関係では、こういったことは多分起こりません。 やめていくスタッフがぼそっとこんなことを言ったことがあります。 「ぷかぷかさんて障害者だったのね。ずっと忘れてたわ」 ちょっと笑ってしまいましたが、けだし名言です。 こういう言葉がぽろっと出てくるのも、人として対等につきあっているからです。だから一緒に楽しいことがたくさんできた。下の写真はみんなでケヤキの木になるワークショップ。 犯人がこんな環境にいれば、あのような事件は起こりませんでした。ふつうに考えればすぐにわかることです。にもかかわらず、やまゆり園の環境はほとんど問われないまま、犯人に死刑を宣告することで事件は終わったように受け止められています。 でも、冒頭で書いた 「犯人がぷかぷかにいたら、あんな事件は起こらなかったよね」 の問いは、この事件の本質を突いているように思うのです。支援という関係性と事件について、もっともっと検証せねばと思うのです。 毎日新聞上東さんの記事 mainichi.jp

ほっこりした、いい時間をありがとう

ぷかぷかにパンを買いに来て、パン屋の前のテーブルで食事されたお客さんが、自分のFacebookに 「ほっこりした、いい時間をありがとう」 と写真と一緒にアップしてくれました。 障がいのある人達の働く場所が、ほっこりしたいい時間を提供しています。彼らが社会にいることの意味を端的に語っているように思います。 彼らが社会にいることの意味がそんな風に変わってくれば、彼らにとってはもちろん、誰にとっても社会はもっと居心地のいいものになります。それを阻んでいるのはなんなんだろう、と思います。 以前ほかの福祉事業所に行ったお客さんが、 「やっぱり、ぷかぷかに来るとホッとします」 とおっしゃってましたが、要はそういうことなんだろうと思います。 彼らとどういう関係を作っているのか、という私たち自身の問題であり、そここそが問われているように思うのです。 支援ではなく、いっしょに生きる。そういう関係の時、彼らの働く場がほっこりしたいい時間を提供することになるのだと思います。

インクルーシブ教育というのは、学校だけでなく、社会においてこそ必要

先日インクルーシブ教育について考える集まりにいってきました。 大阪の豊中市立南桜塚小学校は、障がいを理由に学びの場を分けない取り組みで注目を集めていて、そこの校長先生がきていろんな話をしてくれました。全盲の子どももみんなと一緒に給食当番をするそうです。そういう子どもを特別扱いすることなく、当たり前のように一緒に給食当番をしています。こういうところがすごいなと思います。色々大変こともあると思います。でも、その大変なことをみんなで背負い込み、どうしたら一緒にできるんだろうとみんなで考え、みんなで解決していってるところがすばらしいと思います。そこにこそ障がいのある人と一緒に学ぶ意味があります。この子たちが将来どんな未来を作るんだろう、とちょっとわくわくします。 ぷかぷかは法人の設立目的に、障がいのある人達の社会的生きにくさを少しでも解消する、ことを挙げています。非インクルーシブな社会の中で、障がいのある人達はいろんな場面で生産性が低いとか、理解力がないとか、みんなのできることができないとか、負のレッテルを貼られ、様々な形で社会的な生きにくさを背負わされています。 そういった問題が少しでも解決できないかと考え、街の中に彼らの働くお店を作りました。彼らが排除される一番の理由は、彼らのことをよく知らないことにあります。学校では障がいのある子どもとない子どもをわけられ、社会に出ても、お互いがおつきあいする機会がほとんどありません。知らないが故に、負のイメージばかりがふくらんで、彼らがいない方が社会が効率よく回る、と彼らを排除する方向に動いてしまいます。 街の人たちに障がいのある人達に出会って欲しい。そんな思いで街の中に彼らの働くお店を作ったのです。結果、彼らとのたくさんの出会いが生まれました。「ぷかぷかさんが好き!」というファンまで現れました。障害者はなんとなくいや、怖い、近寄りたくない、という雰囲気がまん延する中で、彼らのことが好き!なんていう人が現れたのは画期的です。ぷかぷかのまわりが少しずつインクルーシブな社会に変わっていったのです。 インクルーシブ教育というのは、学校だけでなく、社会においてこそ必要な気がします。

たかが似顔絵

リクエストに応じてお客さんの似顔絵を描くことが多いです。写真を撮り、それを見ながら何人かのぷかぷかさんが楽しい似顔絵を描きます。 この似顔絵たちは、障がいのある人達に何かやってあげる関係を、私たちの側がハッピーな気持ちをもらう関係に変えます。名刺に使うと、相手もちょっとハッピー。 何かやってあげるとか、支援するとかではなく、私たちがハッピーな気持ちをもらう。似顔絵は、ともに生きることの意味を端的に語っています。似顔絵のチカラをあらためて思ったりするのです。このチカラは、社会を少しずつ変えていきます。 たかが似顔絵です。ですが、なかなか侮れません。

ありのままのあなたが、美しい

昨日の東京新聞「ありのままのあなたが、美しい」はとてもいい記事でした。 www.tokyo-np.co.jp 当事者だけでなく、誰にとっても自分に自信が持てるように思いました。こういうところから社会は少しずつ変わっていきますね。 障がいのある人達は社会にあわせなきゃやっていけない、みたいなことを言われ、社会にあわせる努力を強いられることが多いと思います。でも、ぷかぷかでは、「そのままのあなたが一番魅力的!」というメッセージを発信し、お店でもそのままの彼らで働いています。接客マニュアルに合わせて働こうとすると、気色悪かったので、もうそのままの姿で働いてもらうことにしたのです。詳しくは『ぷかぷかな物語』をご覧下さい。 結果、「ぷかぷかさんが好き!」というファンがたくさん現れました。「なんだ、そのままでいいじゃん」と、そのままの彼らで働いてもらっています。ぷかぷかさんもお客さんも、お互いが楽になった気がします。 「ありのままのあなたが、美しい」 当たり前のことですが、誰にも当てはまる言葉であり、社会を変えるほどの力を持つ言葉だと思います。 BOTCHANのInstagram 容貌で日々いろいろ辛い思いをしている人達へのメッセ−ジ「あなたらしさはあなたのもの。私たちは全力であなたの個性を応援します」。なんて力強い言葉だろうと思います。こういう言葉を福祉関係者ではなく、男性化粧品の会社が発信したところがすばらしい。こういうところから新しい文化が生まれます。

場の熱気がビリビリと伝わってきます

第一期演劇ワークショップの記録映画のダイジェスト版です。演劇ワークショップの場の熱気がビリビリと伝わってきます。そういう場をぷかぷかさんと地域の人達で一緒になって作った、というところがすばらしいと思います。これがいっしょに生きる、ということです。参加した人達の言葉がすごくいいです。 www.youtube.com 8月から第八期の演劇ワークショップが始まります。月一回みどりアートパークリハーサル室で演劇ワークショップをやり、6ヶ月かけて芝居を作ります。1月末の日曜日にみどりアートパークのホールの舞台で発表します。近々ワークショップの内容、スケジュール等も発表します。参加してみようかなと思われる方はぷかぷかの高崎までお問い合わせ下さい。 www.pukapuka.or.jp こんな舞台に一緒に立ちます。ぜひ一緒に立ちましょう。

第一期演劇ワークショップの記録映画『ぷかぷか』のダイジェスト版

第一期演劇ワークショップの記録映画『ぷかぷか』のダイジェスト版 www.youtube.com

FACE of WONDERの世界2023

先日FACE of WONDERの世界2023に行ってきました。楽しい作品で埋め尽くされていました。 パレスチナの子どもたちの作品もありました。 お城の入り口を開けると ぷかぷかさんたちの作品も頑張っていました。 今年もTOSHIKI画伯に似顔絵を描いてもらいました。

インクルーシブ教育

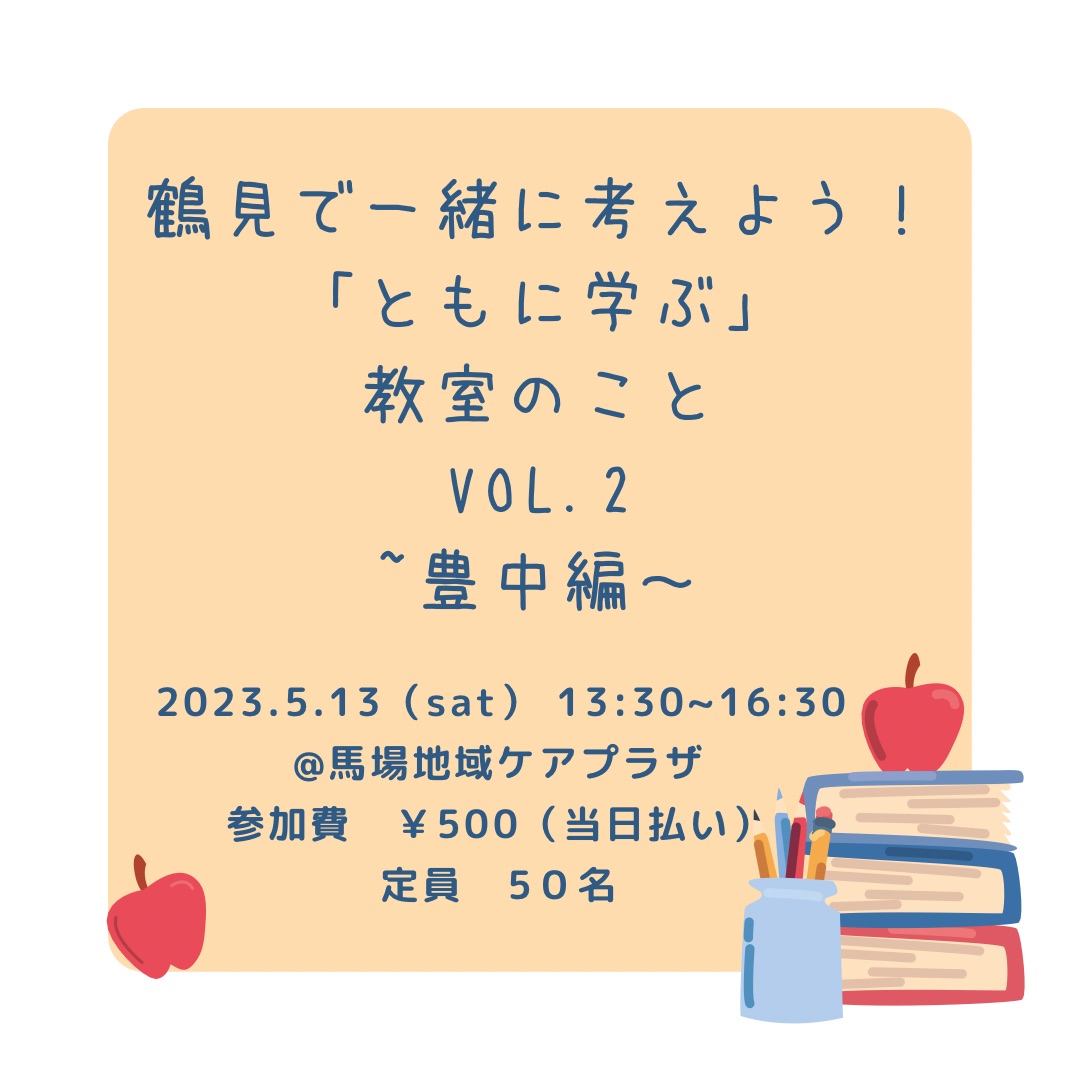

インクルーシブ教育について考えるすばらしい番組(NHKプラスに登録すると見られます。メールアドレスがあれば登録できます) https://plus.nhk.jp/watch/st/e1_2023050917763 全盲の子どもの発言がすばらしい。障がいのある子どもたちを受け入れている学校の子どもたちの発言もすばらしい。お互いがこうやって豊かに育っていく。 子どもたちに比べて大人たちはまだまだという感じで、ここを変えるにはどうしたらいいんだろうと思う。 【豊中に学ぶ】 www.kanaloco.jp 大阪の豊中市立南桜塚小学校は、障害を理由に学びの場を分けない取り組みで注目を集めている。過日、30年ほど前に豊中の小学校に在籍し同様の環境で育った車いす利用者らとともに訪問した ▼昼時に4年生の教室に行くと、かっぽう着姿の全盲の子がクラスメートに支えられながら給食を配って歩いていた。やがて昼休みが終わり、校庭で遊んでいたダウン症の4年生が階段でへたり込んでしまうと、一緒にいた子たちが付き添いながら教室に戻っていった ▼障害のある子が当たり前にそばにいて、クラスで役割を担い、支え合う。校内が柔らかな雰囲気に包まれているのは、誰もがありのままの自分でいいと思える空間だからだろう ▼校長は「普通の学校ですし、特別なことは何もしてないですよ」と謙遜するが、豊中の教育は誰も排除せずに関係性を紡ぐことを大事にしてきたという。地域で共に生きていくのだから共に学ぶのは当たり前という考えが根付いている ▼神奈川では障害のある子が小学校就学を拒否される事例が相次いでいる。学びの場を分ける傾向も根強く、一緒に学ぶ場合も必要な支援が得られない事例が後を絶たない。国連は昨秋、共に学ぶ教育を推進するよう勧告した。豊中から学ぶべきことは多い。 鶴見でそのインクルーシブ教育について考える集まりがあります。興味のある方はぜひ!

「いっしょに生きていった方がトク!」って思えるような本を書こうかな

「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がトク!」って思えるような本を書こうかなと思っています。 新しく原稿を書くのではなく、今まで書いたブログが2300本もあるので、それをベースに加筆訂正をしながら原稿にする予定です。 よくある「ともに生きる社会を作ろう」とか「共生社会を作ろう」ではなく、どこまでも「いっしょに生きていった方がトク!」という泥臭い言葉で彼らといっしょに生きる意味を考えるような本になれば、と思っています。 彼らと一緒に過ごす日々は、ほんとうに楽しいです。ただ楽しいだけでなく、私たちの暮らす社会が豊かになります。 たとえばこんな冊子があります。 これにぷかぷかさんたちの描いた絵が加わると、こんな感じになります。 これが彼らといっしょに生きることであり、結果、社会が豊かになるという意味です。こういう絵を描く人とは一緒に生きていった方がいい。しみじみそう思うのです。 「そうだね、彼らとはいっしょに生きていった方がトク!だね」って思えるような、そんな本になれば、と思っています。どんな本ができあがるか、お楽しみに。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。