ぷかぷか日記

ツンさんの映画

『三周年』『絵』『線』

四宮鉄男(映画監督) 養護学校の教師を定年退職して、知的な障碍があったり、自閉症だったり、そのほか様々なハンディキャップを持った人たちと一緒に「ぷかぷか」というパン屋さんをやっている高崎明さんから、ツンさんこと、塚谷陽一さんの新しい作品が送られてきた。ツンさんは、そこのメンバーの一人である。 ツンさんの作品のことは、この「映像赤兵衛」でも何回も紹介している。 ・12.04,20、『塚谷陽一作品選』へのご招待 ・12.08.11.『はたけ』ツンさんの新しい作品 ・13,02.13.2013年2月 ツンさんの新しい作品 ・13.03.13.ツンさんとの話し合い 今回送られてきたのは、『三周年』『絵』『線』の三つの作品。それぞれ18分、7分、2分の作品である。それぞれの、そっけないタイトルがいかにもツンさんの作品らしくておかしい。たのしい。おもしろい。 「ぷかぷか」は、いろいろな障碍を持った人たちに就労の機会を提供するための場所としてよりも、障碍を持った人たちが街の中で街の人たちと一緒に暮らす場所としてイメージされている。『三周年』は、そんなパン屋さんの「ぷかぷか」が誕生してから3年経って、その記念のイベントを撮影したものだった。 『絵』は、やはり「ぷかぷか」で催された絵画のワークショップを撮影したもの。『線』は映像を線というか、物の輪郭線で表現する特別なソフトを使って仕上げた作品らしい。そのテクニックの詳細は分からない。 高崎さんから送られてきたDVDには短い手紙が添えられていた。その手紙には、「ゆったりしたいい雰囲気の映画になっていますが、ゲストに招いたオペラ歌手や、元黒テントの役者の声が全く入ってなくて、ま、気の向くままに作っているので、しょうがないと言えばしょうがないのですが、結局、あのときのすばらしい歌も演技も塚谷さんの中に入ってなかったんだと思いました。」と書いてあったので、わたしは、フフフと笑った。その通りの映画なのだ。 推察だが、多分、『線』は気まぐれとか遊び心とか、ちょっとしたノリで作られたのだろうか、『三周年』と『絵』は、高崎さんから今度こんなことをやるんだけど撮ってみない? なんて誘われて撮られたんじゃないだろうか。 そして、わたしにしても高崎さんにしても、それぞれに、それぞれ違ってはいるのだけれど、それぞれに「記録映画」というものへのイメージがある。そして、それは、それぞれに異なるのだが、共通の基盤がある。共通する世界がある。だから、高崎さんはいつも、これを撮ってみない? と誘っておいてはいつも裏切られているのだが、それがおもしろい。 わたしにしても高崎さんにしても、撮影したり編集したりしても、その事柄がどんなことだったのかが分かるように記録しておこうとか、或いは、その事柄がどんなことだったのかを人に分かるように伝えようという意識がある。それがベーシックな「記録映画」のイメージなのだ。 ツンさんには、そういう意識はない。ツンさんにはそもそも記録映画を撮ろうなんて意識がない。ツンさんにとっては、撮影したり編集したりするのは、自分の作品づくりや自分の表現でしかない。 ツンさんにとって、対象をどのように捉え、どのように表現しても、それはツンさんの勝手だ。表現の自由であり、自由な表現である。なにも、「表現の自由」なんて政治的な事柄やメッセージに限ってのことではない。自分の心の中にあるものを自由に吐き出すという表現の自由なのだ。 だから、オペラ歌手を撮ったのに音が無くても、役者を撮ったのに台詞が無くてもちっとも構うことではない。不思議でもない。考えるまでもなく、例えば、仮にオペラ歌手の存在を一枚のスチール写真に収めた場合には音はない。音は無くても、写真の中でオペラ歌手は存在し躍動することは出来る。役者の場合だって同じだ。 ツンさんの場合、「ぷかぷか」の「3周年」には関心があっても、オペラ歌手や役者には関心がなかった。いや、『三周年』の中ではそうしたゲストの姿があれこれ写っているので、関心がなかった訳ではない。ただし、わざわざ「3周年」のイベントに足を運んでくださってありがとうございます、なんて主催者側としてのもてなしや配慮がなかっただけである。きっとわたしや高崎さんだったら、そうしたもてなしや配慮から、一所懸命にオペラ歌手や役者にカメラを向けて、一所懸命に音を付けるのだろうなあ。多分。 作品や表現だから作り手の勝手である。自由である。ということは、逆に、その作品や表現を受け入れるかどうかは、見る側の勝手である。見る側の自由である。義理やもてなしや配慮から、拍手を送る必要は毛頭もない。見る人の心に沁みてくる時にだけ受け入れれば良い。見る人の心が揺すぶられた時だけ受け入れれば良い。 実際、『三周年』を最初に見た時、その時のわたしの体調や心のコンディションのせいもあるのだが、全然わたしのからだが受け付けなかった。心には全然受け入ってこなかった。18分くらいの作品なのだが、退屈した。わずらわしかった。早く終わらないかなあ、なんて感じていた。 3周年のイベントの行われるお店の前に集まって、イベントがあって、オペラ歌手の歌やジャズバンドだかブラスバンドの演奏があって、役者さんのパフォーマンスがあって紙芝居があって、イベントが終わってという、なんとはなしの流れはあるのだが、何がどのように行われているのかが分からないので退屈したのだ。見ていて、事柄が展開していかないのだ。変化したり発展したりしていかないのだ。集まって来ている人たちが、そこで演じられたり行われたりしていることをどう受け止めているのかもわからないので、おもしろくないのだ。 ただ、そこに集まっている人たちがいて、そこに、ただ時間が流れていく感じだった。だから、わたしは見ていられなかった。見ていてつらくなってきていた。 しかし、しばらく時間を置いて、2回、3回、4回と見ていくうちに、わたしの印象は変わってきた。 えっ、これが、あの時、最初に見た作品と同じものかと思ったりもした。実は、とても心地良い作品だった。心が和んでくる作品だった。そうか、これは「記録映画」ではなくて、ツンさんの世界を表現した作品なんだ、ということにわたしが気付いたからだった。 前にも書いたように、わたしや高崎さんは、そのイベントの当事者として、そのイベントと正面から向き合って撮ったり編集したりする。誰が、どんな人が集まって来てくれたの、誰がゲストで来てくれたの、そして何をやってくれたの。そして、それを見ていた人たちの反応はどうだったの、ということなどを気にしながら撮影し編集していく。 しかし、ツンさんは、そんなことはしない。ツンさんにとって、「3周年」のイベントは、自分が今生きている世界の向こう側にある世界なのだ。イベントに人が集まってきて、ゲストがパフォーマンスして、プログラムが進行していってという時間は、ツンさんの世界の外側にある時間だった。向こう側の世界を管理し規制している外側の時間なのだ。そんな時間の流れには、ツンさんは興味がなかった。ツンさんにとっては、今を生きている自分の世界の時間が大切だった。そして、その時間の流れの中で、今を生きているままにカメラを回し編集していくことが大切だった。それがツンさんの「生きる」だった。 だからツンさんの作品には、この作品に限らず、後ろからのショットが多い。『三周年』でも、手前に地面が大きくあって、その上部にイベントに参加している人たちの背中が写っているショットが印象的である。そうしたカットが何カットも出てくる。見ている人たちを正面から撮る時も、ひと塊の観衆、即ちマスとしての引きの絵で撮っていく。寄った絵でさえ、いわゆるアップショットではなく、マスで撮った引きの絵の一部分でしかない。『三周年』には、いわゆる「記録映画」で言うアップショットは存在しない。つまり、観客の中に分け入っていって、だれ?だれ? とか、どう?どう? という撮り方をしない。階段状になった観客席に座っているイベントの参加者たちもまた向こう側の世界なのだ。 だから観客席に座って見ている人たちを撮って、次のカットで、何を見ているの? とカメラを切り替えて演者たちのパフォーマンスをアップで見せたりもしない。ゲストのパフォーマーも、単に「3周年」のイベントに参加している人に過ぎなくて、何をやっているの? とその前に立ちはだかって演目の内容を見せたりはしない。今過ぎていく時間、ツンさんが今を生きている時間をたんたんと記録してたんたんと編集していくだけである。その意味では、ツンさんの作品はこれもまた、紛れもなく「記録映画」なのであろう。ただ、外側の世界に管理・規制されたり、外側の時間にコントロールされたりしていないだけなのである。 外側の世界に管理されたり、外側の時間に縛られたりしないだけに、ツンさんの作品の世界には評価が存在しない。誰が来たの? 何をやったの? という以外にも、そのイベントが、おもしろかった? たのしかった? もりあがった? とか、或いは、たいくつだった? つまらなかった? とかの評価が一切ない。ただそこに流れている時間が存在するだけだった。 そういうことが分かってくると、つまり、ツンさんが作品の中で過ごしている時間に寄り添いながら、ツンさんの作品を見る人もツンさんの作品の中の時間を生きていけば、とても気持ちがよく、とてもたのしく、とても元気になって、とてもおもしろい時間を過ごせる。 ツンさんの世界にある時間に潜り込んでツンさんの世界を見ていけば、ツンさんの視線を自然に辿ることができる。小さな女の子とお母さんに向けられる視線、乳母車を押すお母さんと小さな女の子に向けられる視線、風に揺れる街路樹に向けられる視線、通りの向こうの突き当たりの山腹で揺れる樹木に向けられる視線、自転車を止めて見ている女性に向けられる視線、周囲の団地の建物に向けられる視線、休業の締まっている店舗に向けられた視線、地面に写った陰に向けられる視線・・・ツンさんの向けた視線の存在が自然に感じられてくる。そして、その視線を通してツンさんの世界が広がっていく。つまり、外の世界や外の時間からの解放なのだ。 『三周年』の世界は、とてもゆったりした、とても豊かな、とても優しい、とても居心地の良い世界だった。それは、「ぷかぷか」そのものが体現している世界だった。そして「3周年のイベント」もその実現の一つの表出だった。それを、ツンさんの『三周年』は見事に捕らえ、表現していた。 それでも、わたしにとっても気になることがあった。幾つものカットで、カット尻をぐしゃっと揺らしたり、ガクッと動かしたり、白味がカットカット間にごく短く、ほんの2~3コマ挟まれたりしている。いわゆる、カット尻が残っているという状態なのだ。意図的なのだろうか。意図的だとして、どんな意図があるのだろうか。 ワンカット、ワンカットを際立たせたいのだろうか。ワンカット、ワンカットを目立たせたいのだろうか。カットからカットへの流れを切断したいのだろうか。わたしにはよく理解できていない。そういうテクニックは必要なのだろうか。もしかしてそれは、ツンさんの屈折の気分なのだろうか。 それともう一つ、それは単にわたしの好みの問題でもあるのだが。『三周年』では、全編に薄めのスローが掛けられていたり、或いは逆に、コマ抜きがされていたりする。(そのテクニックの詳細は分からないのだが。)確かにその映像的な効果はあるのだが、そしてバックに流れている音楽とマッチして、奇妙な時間の感覚が生まれてきているのだが。日常を流れている非日常的な時間を感じさせられるのだが。でも、そういうデジタルのテクニックを多用しなくても、ツンさんの時間と世界は充分に表現されているような気がするのだが。 ただし、これは、デジタルのことに知識が疎く、デジタルへの興味や関心や好奇心の薄い旧世代というか、生きた化石世代による発言だから、現代的に言うと、ツンさんのようにデジタルを駆使して効果を上げた方がいいのかも知れないが。これはもう好みの問題に過ぎないのだが、わたしには気になった。 ただ、デジタルテクニックそのもののような表現でも。『線』はおもしろかった。特別なソフトで、映像を輪郭線だけを残して、線の世界で表現していくのだが、日常の映像で捉えられて世界がたちまちにして別物に変貌していくのがおもしろかった。それでも、線の世界に変身しても、なお日常性を残している映像もあった。それはそれで、二重の意味でおもしろかった。日常の奥深さを感じさせてくれたからだ。自在なのだ。 でも、これは製作にそうとうの手間や時間を食うのかもしれない。今回の『線』は僅か1分半か2分程度の作品だった。 『絵』も、基本の感想は『三周年』と同じである。デジタル効果の多用も、これはこれで、簡明で分かりやすくて納得できた。納得できると言うのは、「絵」だからそれをデジタル映像で光や色に変化させてしていくのは、無理のない発想のかも知れない。そういう意味で、「分かりやすい」と評したのだ。 『絵』では、わたしには、映像の質感が興味深かった。思い切りハイキーに処理して、具象の色のついた部分を色を濃く、重くして、白く飛んだところと、対比的に、対照的に構成していくところが実に巧みだった。そこから、リズムや流れが自然に湧き上がっていっていた。そこから世界が噴き上がっていっていた。 でも、こちらの『絵』でも、映像と映像の間に極く短く白味が挿入されているのが気になった。年寄りのわたしには眼がチカチカしてきて、不快感さえ湧き出してきていた。サブリミナル効果みたいで、刺激が強過ぎて不快に感じるのだ。これも生きた化石世代だからなのかもしれないが。若い人には刺激的で快適なのかもしれないが。 それに関連して、ワンカットワンカットが、狙いなのだろうが、短か過ぎて、わたしの感覚や体力では受け止めきれなかった。付いていけなかった。その上、カットが極端に短いので、サブリミナル効果がいっそう強調されてしまうから余計そう感じた。 まあ、カットは素材に過ぎないのだから、ワンカットワンカット自体にはあまり意味はない、とう考え方も、そういう映像処理も分からないことはない。でも、あそこまで切り刻まれると豊かさを失って、闇鍋みたいに処理されてしまって、言葉を変えると、映像自体がデジタル化されてしまって、無機的になって、勿体ない感じはした。写っているワンカットワンカットは相当におもしろいのに、豊かなのに、という思いである。 まあ、年代や世代の問題かもしれないが、あそこまで一方的に決めつけていかないほうが、世界は深まり、世界は広がっていくような気もするのですが。決め付け過ぎると、見る人の世界の可能性が枠に嵌められ、狭まっていくような気がして仕方がないのですが。 そこのところは置いておいて、『絵』では、絵のワークショップの世界がおもしろく展開され、奇妙に展開していく。そこがおもしろかった。絵を描く、表現するという以上に、わたし的には参加した人たちと水道との関わりが、とてもおもしろかった。参加者と水道の関わりが執拗に様々なパターンで繰り返して見せられていく。そういう具合に、奇妙に展開していく世界が、見る側の勝手な、自由な世界を生み出していくのだろうと思う。そこがおもしろい。 そういう自由な刺激を与えられないような作品は詰まらない。外側の世界を描いた「記録映画」はおうおうそうなりがちだ。内側の世界を描いた「記録映画」のおもしろさだと思う。 2013年7月30日 しのみや てつお

ツンさん、四宮さん、三宅先生、高崎の座談会

四宮鉄男(映画監督) 先日、『2013年2月 ツンさんの新しい作品』についての感想を ここに記した。そのツンさんと、3月9日にいろいろと話した。わたしと 高崎さんとツンさんと、それにツンさんの主治医である三宅先生も 加わって。とても楽しくて、面白かったので、それを報告しようと思う。 最初は、高崎さんの「記録映画ってどう思う?」とか「この前見てもらった 記録映画はどうだった?」なんて語りかけに対して、ちっともツンさんが興味も 示さないし、反応もしないし、いったいどうなることかと感じて いた。でも、三宅先生も加わって、それぞれが勝手なことを言って、 勝手にツンさんの映画の感想を語り合ったり、ツンさんの映画 手法を推察して話したりしているうちに、ツンさん、それを聞いていて、 そうじゃないよ、それはこうだよ、と言いたくなったらしく、 初めはちっとも発言しなかったのに、だんだん発言が増えてきて、 後半は、積極的にかなりまとまった時間で長く話していた。ツンさんとはまだ数えるほどしか会って話したことがないのだが、それでも、 こんなに話すツンさんは初めて見た。それだけでも、今回の話し合いは成功だったのかなあ、と思う。 今まで会ったツンさんは、僕らには、ほとんど話しかけてこなかった。 尋ねられたことに、短い言葉で応答するだけだった。今回のように、 自分の考えや気持ちをしっかりと言葉にして、そういう風に話しかけようと 思ったということが、ツンさんにとっても貴重な体験だったのかなあ と想像する。 そんなことは言っても、実は、わたしには、ツンさんが何を語って いるのか、ほとんど聞き取れていなかった。ツンさんが小さな声で、 俯き加減にボソボソと語るし、和室で、ふすま一枚で隔てられている という環境のために、隣の部屋の声がうるさくてうるさくて、それに、 だんだん歳を取ってきて、わたしがずいぶん耳が遠くなってきている ためだった。それにしても、高崎さんにしても三宅先生にしても、聞き慣れているというのか、 そういう環境での話をよく聞き取って、ああ、そうかとか、うん、そうだね、 と盛んに相槌を打っておられたことに感心した。 うん、それにしても面白かった。それを書く前に、わたしの感想に対する、ツンさんのお母さんの感想が 届けられたので、それを紹介しよう。 四宮さんの感想、ありがとうございました。 高崎さん、四宮さん、そして それぞれの思いが交錯しているように思えました。私の印象は、陽一は チャレンジャーだなぁと思いましたが…。陽一は何も話さないとは思いますが、十一月のあの頃は鬱が酷い時期 なのです。一泊の旅行にもよく行けたと感心したくらいです。 陽一の作品はやはり彼の心象風景なのでしょうね? 今回の作品、訪問先の レジャーも施設のメンテナンスが行き届かず荒れた感じで、天気も悪く、 画像の色が汚くて耐えられなかったから色を消したのだそうです。また、その当時は白黒の黒沢作品や戦前の無声映画をよく研究していた 時期であり、モノクロ映像を基本にすることで、アングルや一枚の映像の レイアウトの洗練に感心が高かったようです。おっしゃる通り、アップル の映像ソフトの編集テンプレートを一つ一つ試していると言っていました。 また、音楽も七人の侍の農民たちのテーマ音楽に古典落語を被せて、 実際の音響は使わなかったと…。動物園はフランス語のセリフが何気なく 入り、尚且文字表示もしています。そのセリフはかなりおちょくっている 内容のようですが、誰もフランス語が理解できないのか、コメントがない と不思議がっていました。最近はアニメ映画をフランス語バージョンで 見たりするのが楽しいですから…。 四宮さんは水族館の魚がさぞや美しいのにとおっしゃっていましたが、 水族館の水槽のライティングが悪くて、映像は耐えられない酷い色だった ともいっておりました。人間の目は騙せても映像は光の具合で不細工に 写ってしまうそうです。プロの撮影でない性ですが…。運転会は私の一番のお気に入りでした。実はメインの部分を誤って消して しまったそうで、残った映像は最後の掃除のどうでもいいものだったとか。 それをあそこまで遊ぶとは…﨏最後の男の子の顔のアップに青空に沸き 立つ雲のテンプレートを重ねたところは感心しました。 高崎さんがプカプカの記録映画を取りたいとの思いは、残念ながら陽一 には伝わっていないようですが…? 何か高崎さんに言われたのと 聞きましたら、特に何も言われていないと申してました。また、緑の家 診療所の先生にも、治療が第一なので、くれぐれもストレスにならない ようアドバイスを受けております。 陽一は映像表現というアートの世界に自己表現の出口を見つけたところ なのです。十年以上の時間に何を思ったかを、漸く表現出来るまで熟成 したのだと…。私はそれだけでも、涙が出るほど嬉しいのです。川井憲治の深淵な音楽にのせて、バスの車窓から映した京浜工業地帯の 風景を流す。まるで建物がダンサーの様にリズミカルに踊る!バスの揺れ と手振れを逆手にとり、リズムに合わせて自由自在に編集するセンスは、 ビックリしました。東京駅にも使いましたが、私が川井憲治の音楽が 大好きだといったので、また、使ってぐれて最高に興奮したのです。 陽一はアニメの背景やレイアウトをずっと研究しているので、多分その 前面に主役を登場させたら、皆様には分かりやすいのかもしれません。でも、工場や鉄塔や高速道路は沢山の人が作った作品なんだと! その 作品に対する敬意の姿勢にはいつも感心します。きっと、無機的なものは 決して自然が作ったものでなく、血の通った工事現場で働く一人一人の 血と汗の結晶だと。そして連続する美しいレイアウトの世界を、今は探求している過程にいる とごを理解いただけた幸いです。 高崎さんの思いも良く分かる。せっかくツンさんがレベルの高い技量を もっているのだから、もっとみんなに共感されるような、平易な作品を 作って欲しいという願いだった。「表現する」ことは基本だが、「伝える」ことも大事じゃないかという のだ。もっと多くの人にツンさんの作品を見せたいという思いだった。単に自己表現にとどまっているのでは、自己満足で終わってしまって 勿体ない! というものだった。それに対して、ツンさんが、自分の作品は「ぷかぷか」の障碍を持った メンバーの人たちにもちゃんと理解してもらえる筈だと、きっぱりと 語っていたのが面白かった。 それはそうだと思った。現代音楽なんて、わたしにはさっぱり理解できない。 それでも、心に響いてくる時がある。小鳥のさえずりも、意味は分からない、 それでも何かを感じさせられる。ピカソの絵だって、ゴッホの絵だって、 最初は、これはなんだって、人々の評価は受けられなかった。そんなものだと思う。わたしは、記録映画でもなんもで、絵でも音楽でも そうなのだが、見る人の勝手だと思っている。そこから、どんなメッセージ を受けようが、どんな風に感じようが、それは受け取る方の勝手なのだ。 話の途中で、三宅先生が、高崎さんの思いを、「それは、高崎さんが ゴールを見ているからだ」と指摘されていたのが印象的だった。わたしも、 そう思う。いま、ツンさんは自分を開いて、自分を表現しようとして いるのだから、それからどうなっていくのかは、ツンさん次第なのだ。 表現手法なんて、表現様式なんて、自然に変わっていく人もいれば、ひたすら、 一筋の人もいる。それは、表現者の側の問題なのだ。それは、絵描きさんを見ているとよく分かる。 たしかに高崎さんが言うように、今回の作品には重いものがあり、 最初の作品のような明るさや、暖かさや親しみを感じられなかったのは 事実だった。そのために、メンバーの共感を得られにくかったのかも しれない。たしかに今回の作品はツンさんの心象風景だと、三宅先生もおっしゃる。 それだけに、あの時期に、結構、症状が重くて苦しんでいた時期に みんなと一緒に出かけていって、これだけの作品に仕上げていった 力に感心されていた。ツンさんが、エネルギーの切れている時にも、エネルギーを底上げして いく力があることも指摘されていた。 三宅先生は、ツンさんがご両親や高崎さんや「ぷかぷか」のメンバーに 見守られているのが素晴らしい、と話されていた。先生なんかの立場からは ツンさんは病気かもしれないが、ツンさん自身は病気でも何でもなく、 そのまま、ありのままに、自分を生きて、自分を表現していけばいいのだと。そうした意味で、ツンさんの今が素晴らしいと。 最初、三宅先生は、今回の作品はシナリオがないから高崎さんが「伝らない」と 感じているのではないか、と話されていた。でも、それは違うと、わたしは 説明した。例えば今回の『動物園』にしても『千葉県への旅』にしても、 しっかりと構成されていて、しっかりとした構造を持っていた。そのことを 「感想」にも書いた。 ただし、ツンさんの天才ぶりを強調するあまり、直観的に、パッパッパッと撮って、 パッパッパッと編集していくと話したら、ツンさんから、そうではないとしっかり と指摘されてしまった。ワンカット、ワンカットごとに、このカットの次には何がくるべきなのか、しっかりと、 じっくりと、考え詰めたのちにつないでいくのだと語ってくれた。その時の、 「べき」という言葉に感動させられてしまった。そこまで突きつめて考えながら 編集しているのだった。それが、ツンさんの映画の重量感になっていっているのだろうなあ、と感じた。 結論なんて何もない話し合いだったが、べてる的に「順調! 順調!」って 感じでこの日の話し合いは終了した。一つの映画を見て、好きって言う人がいても、逆に嫌いっていう人がいてもいい わけだし、映画の表現に良い悪いなんてないし、正しいとか間違っていると いうのがある訳でもないし。次の、ツンさんの作品が楽しみだ。

ツンさんのお母さんの感想

四宮先生の感想、ありがとうございました。 高崎さん、四宮先生、そしてそれぞれの思いが交錯しているように思えました。、私の印象は、陽一はチャレンジャーだなぁと思いましたが…。 陽一は何も話さないとは思いますが、十一月のあの頃は鬱が酷い時期なのです。一泊の旅行にもよく行けたと感心したくらいです。 陽一の作品はやはり彼の心象風景なのでしょうね?今回の作品、シーワールドもマザー牧場も施設のメンテナンスが行き届かず荒れた感じで、天気も悪く、画像の色が汚くて耐えられなかったから色を消したのだそうです。 また、その当時は白黒の黒沢作品や戦前の無声映画をよく研究していた時期であり、モノクロ映像を基本にすることで、アングルや一枚の映像のレイアウトの洗練に感心が高かったようです。おっしゃる通り、アップルの映像ソフトの編集テンプレートを一つ一つ試していると言っていました。 また、音楽も七人の侍の農民たちのテーマ音楽に古典落語を被せて、実際の音響は使わなかったと…。動物園はフランス語のセリフが何気なく入り、尚且文字表示もしています。そのセリフはかなりおちょくっている内容のようですが、誰もフランス語が理解できないのか、コメントがないと不思議がっていました。最近はアニメ映画をフランス語バージョンで見たりするのが楽しいですから… 四宮先生は水族館の魚がさぞや美しいのにとおっしゃっていましたが、水族館の水槽のライティングが悪くて、映像は耐えられない酷い色だったともいっておりました。人間の目は騙せても映像は光の具合で不細工に写ってしまうそうです。プロの撮影でない性ですが… 運転会は私の一番のお気に入りでした。実はメインの部分を誤って消してしまったそうで、残った映像は最後の掃除のどうでもいいものだったとか。それをあそこまで遊ぶとは…﨏最後の男の子の顔のアップに青空に沸き立つ雲のテンプレートを重ねたところは感心しました。 高崎さんがプカプカの記録映画を取りたいとの思いは、残念ながら陽一には伝わっていないようですが…?何か高崎さんに言われたのと聞きましたら、特に何も言われていないと申してました。また、緑の家診療所の先生にも、治療が第一なので、くれぐれもストレスにならないようアドバイスを受けております。 陽一は映像表現というアートの世界に自己表現の出口を見つけたところなのです。十年以上の時間に何を思ったかを、漸く表現出来るまで熟成したのだと…﨏私はそれだけでも、涙が出るほど嬉しいのです。 川井憲治の深淵な音楽にのせて、バスの車窓から映した京浜工業地帯の風景を流す。まるで建物がダンサーの様にリズミカルに踊る!バスの揺れと手振れを逆手にとり、リズムに合わせて自由自在に編集するセンスは、ビックリしました。東京駅にも使いましたが、私が川井憲治の音楽が大好きだといったので、また、使ってぐれて最高に興奮したのです。 陽一はアニメの背景やレイアウトをずっと研究しているので、多分その前面に主役を登場させたら、皆様には分かりやすいのかもしれません。 でも、工場や鉄塔や高速道路は沢山の人が作った作品なんだと!その作品に対する敬意の姿勢にはいつも感心します。きっと、無機的なものは決して自然が作ったものでなく、血の通った工事現場で働く一人一人の血と汗の結晶だと。そして連続する美しいレイアウトの世界を、今は探求している過程にいるとご理解いただけた幸いです。 ご期待に添えない部分はどうかお知り合いにご依頼いただくなど、お好きな方策を遠慮なくお考え頂ければと…﨏 また、四宮先生とお話し出来るチャンスがあればと思います。よろしくお願いいたします。

ツンさんの新しい作品

四宮鉄男(映画監督) 刺激的だった。面白かった。 養護学校の教師を定年退職してパン屋さんをやっている高崎さんから、ツンさんこと、塚谷陽人さんの新しい作品が送られてきた。高崎さんは、知的な障碍があったり、自閉症だったり、そのほか様々なハンディキャップを持った人たちが街の中で暮らしていける場を作ろうと、横浜・中山で「ぷかぷか」というパン屋さんとカフェを営んでいる。 ツンさんは、そこのメンバーの一人である。 ツンさんの作品については、既にここで何度か紹介している。藤崎さんにお願いして、「メイシネマ祭」でも上映してもらった。岩波映画の助監督時代からの友人も何人も見に来てくれて、口うるさい連中が面白がってくれた。で、今回の新作だ。&br; 送られてきたDVDには高崎さんのメモが入っていた。以下全文。「ますます進化した感じですが、絵で遊んでいる感じが強く「記録映画」としての要素がなくなっている感じです。」とあった。 DVDが届いた翌日には、メールも入っていた。次のような内容だった。以下全文。「映像としては以前よりはるかに進化した感じがするのですが、何を伝えようとしたのか、あたりを考えると、何も伝わってこないというか、映像を断片的にかっこよくつないで、洗練された音楽をかぶせた、という印象です。題材はみんなで社員旅行に行ったときの記録、帰り道、ズーラシアに行ったときの記録ですが、肝心な中身が見えないのです。四宮さんの感想をお聞かせください。」 と。&br;で、そういう先入観で見た。あらかじめこんな映画なのかなあ、と想像してから見た。するとまったく期待を裏切られてしまった。全然、イメージしていた映画とは違っていた。 それで、高崎さんには、面白かったよ、後ほど感想を送ります、と伝えた。と言うのも、その時はしたたかに酔っ払ってからツンさんのDVDを見たからだった。もしかしたら、酔っ払っていたから、わたしの感覚がハイになっていて、それで面白かったのかもしれないと思って、今日、見直した。やっぱり面白かったけれど、酔っ払って見ていて面白いなあと感じたところで、今、見直して、面白いなあと感じと部分はずいぶん違う。当たり前のことだけど、そのことも面白いと感じた。&br; 今回の作品は。『運動会3』『動物園』『千葉県』『千葉~横浜 湾岸道路』の4本。それぞれ4分から5分、そして7分半の短い作品だった。以前の作品は結構長くて、インターネットなどにアップするのなら短い方がいいよ、とアドバイスしたことがあったけれど、その影響があるのだろうか。 短い方がいいよなあ、と思う。自分は長い作品ばかり作っているくせに。今朝、ある作家さんのインタビューを新聞で読んでいたら、小説は短編に限ると語っていた。今の小説は長すぎると、苦情を語っていた。その人は、短い小説は難しいとも語っていた。ドキュメンタリーも短い方が難しいかもしれないと思ったものだ。 そうは思いながら、ツンさんの今回の作品も、短いから面白かったけれど、長いと持たないかもなあ、とか、長いと退屈するかなあ、とも感じていた。短い作品だから、思いの核みたいなものがすう~っと入ってくる。&br; 『運動会3』は毎年恒例の「ぷかぷか」の運動会を撮影した作品だ。『動物園』はやはり「ぷかぷか」で横浜の動物園「ズーラシア」を訪ねた日の記録だ。この日はあいにくの雨だったらしく。傘をさしての動物園見学だった。『千葉県』は千葉県のレジャーランドへの社員旅行の記録だ。画面から想像するに1泊旅行かな。そして『千葉~横浜 湾岸道路』は、その帰り道。きっとバスの窓から撮った映像なのかなあ。 これまで、ツンさんの作品はいくつも見てきていたが、それらとはがらっと違っていた。いや、これまでのツンさんの作品にチラチラと現われていたものが、一挙に、ドッと吐き出されていた感じだった。その意味では、一層ツンさんらしい。&br; 4つの作品とも、カラーで撮られているのだが、モノトーンに仕上げられていた。『千葉県』『千葉~横浜 湾岸道路』は完全にモノクロの世界だった。脱色されていた。最初からモノクロで撮るのとカラーで撮って脱色するのでは、感じなのだがずいぶん違うのではないかなあと推測する。黒が澄んでいないのだ。むしろ濁りさえ感じる。そこに、失われたものを感じる。失われた世界を感じる。 『運動会3』『動物園』はハイキーと言うか、オーバー目の世界である。ホワイトアウトする時の、その一過程の色調なのだ。そして薄く、グリーンだったりブルーだったり、或いはアンバーだったリの色調がベーシックに敷かれている。&br;前々からのツンさんらしいと感じるのはデジタル効果のワイプの多様さなのだ。どくに『運動会3』ではデジタル効果のワイプがしつこく提示される。おや、と思うような、場面転換でないところでも使われている。そして、今回の4作品に共通する一番の特徴は、時間の操作だった。駒伸ばしとか、駒落としが頻繁にされている。実に巧みに。ツンさんは映像の魔術師だよなあと感じる。映像処理の天才ではないかとさえ思わされてくる。いやあ、実に巧みに時間軸を狂わされるのだ。&br;そうした手法を多用することで、「ぷかぷか」の何でもない日常を撮って、構成しているのだが、提示されている世界は非日常だった。写されている対象は日常なのに、作品として提示されている世界は非日常だった。 考えてみると、いや、考えるまでもなく、わたしなんて、90分とか120分の長い映画でも、なんの変哲もなく、すべて撮ったままの映像をなんの細工も施すことなく、すべてがカット繋ぎで、映像編集の基本のテクニックであるOLでさえ、普段はまったく使用しない。わたしの作品世界は、およそ日常そのもので、そこから一歩も出ようとしない。 そういう意味で、ツンさんの作品世界は凄いなあと思う。わたしなんかには、到底まねのできない世界である。 そういった意味で、高崎さんは不満を感じられたのかもしれない。そして、それはそれで、よく理解できる。「記録映画」の要素がほとんどない、というのも理解できる。&br; いや、そもそも、ツンさんには「記録映画」とか「ドキュメンタリー」なんてものを撮ろうという気がないんだろうと思う。それは高崎さんの方からの一方的な思い込みなのかもしれないと思う。もしも、これが、「ぷかぷか」がツンさんに費用やギャラを出して、「ぷかぷか」の世界を表現する映画を撮ってもらうのだったら、当然のことながら、作り直してもらえばいいのだが、現実はそうでもないみたいだ。 ツンさんは、およそそんな気はないみたいだ。 これは、ツンさんの世界の自己表現の世界なのだと思う。 例えば、自分ではどうにもならなかった時間の世界を取り戻すために、映画の中で、時間軸をずらして、自分なりの時間の世界を再構築していったのだろうなあと思う。なによりも、ツンさんは、以前に体験していた、閉じ込められてきた時間の世界から解放されなければならなかったから、かなあと思う。 「記録映画」や「ドキュメンタリー」のように、伝えるとか、メッセージするとかいうよりも、自分の中にある世界を外に表出することに興味があるのだと思う。だから、日常にカメラを向けても、表出されてくる世界は非日常なのだと思う。&br;一方で、ツンさんにとっては、今までやってきた映像表現では物足りなくなったのだと思う。それに、その上に、現段階のデジタルの世界では、いろいろなことが簡単にできる。それをいろいろと試したかったのだと思う。 わたしの場合は、それに興味が無くて、カット繋ぎしかしないという結果なのだ。あれこれデジタル処理するのが面倒で、難しくて、お手上げなのだ。若者と年寄りと、世代間の差なのだろうと思う。 ツンさんの表現形式の、或いは、表現手法の変化とか、進化の結果なのだと思う。言ってみれば、ピカソがあれこれ表現手法を摸索していって、立体派の表現に行き着いたようなものかもしれない。 そう、これは、ツンさんの表現なのだ。 つまり、それは表現の様式の問題で、それはその時々の、その人の立ち位置の問題なのだ。例えば、わたしの好きな熊谷守一さんなんて、歳を取ってからの絵なんて、どれも、とてもシンプルなのだ。シンプルでいて、豊かなのだ。若い時から画風がどんどん変わっていく絵描きさんは多い。逆に、ずっと一貫していてほとんど変わらない人もいる。そう、その人がその時々に取る表現様式はきっとそれぞれなのだと思う。表現手法とか表現様式なんて、そんなものだと思う。それぞれなのだから。&br;それでも、例えば『運動会3』の場合、正直、『運動会2』を見た時には、『運動会1』を見た時ほどの感動は無かった。『運動会2』は『運動会1』をなぞったような印象を受けたからだ。それが、今回、『運動会3』を見た時は、驚きがあり、新鮮さがあり、刺激があった。 うん、やっぱり、表現というものはそういうものだろうと思う。 わたし自身の中でおかしかったのは、当然、当たり前のことなのだが、酔っ払って見た時の印象と、今日、こうして、素面で見直した時の印象とはずいぶん違う。 酔っ払って見た時は、ぶあ~っと、全体の雰囲気とか印象にからだが包まれていった。それで、今書いたように、そして最初に見た作品だった『運動会3』がとても新鮮だった。とても印象的だった。その映像の印象がどこまでも引きずられていって、『千葉県』『千葉~横浜 湾岸道路』では、漠とした印象は残っていたもののひとつひとつの映像の印象は消えてしまっていた。 ところが、素面で、高崎さんへ感想を送る為に見直した時には、細部にばかり目が向いてしまっていた。細部に目が行くとそれはそれで、とてもおもしろかった。なるほどよくできた映画だなあと感じるところがずいぶんあった。&br;一番違った印象を持ったのは、『千葉~横浜 湾岸道路』だった。酔っ払って見た時は。4本目だからということもあったかもしれないが、ただ千葉からの帰り道の映画だなあという印象だった。だが、見直してみるとこれはツンさんの世界だなあと感じた。以前に見た、『大手町』とか、そういうものに通じる世界だった。最初に、パン屋さんの映画を撮った時にも、ずいぶん無機的なものが写り込んできていたが、それに通じる世界だった。きっと帰りのバスの窓から撮った映像なのだが、それだけで一つの世界が構築されているのが凄いなあと感じた。そして、スローの駒伸ばしの映像は、手ぶれなどをカバーし、そして、その手ぶれなどを逆に活用しているようでさえあった。&br;バスの窓から見える風景は、火力発電所や貨物船が繋留された岸壁とか、コンテナヤードとか工場なのだが、そういう物しか出てこないというのが凄いのだが、それらが初めはおとなしく、そして、それらが手ぶれを利用してだんだん激しい存在となり、そして最後は荒々しく、ラストはまるでブラインドの逆から強い照明を当てたようなフラッシュの連続で終わった。そこには、なにか現代社会や現代文明へのメッセージがあるように感じられた。ツンさんって、単に無機的な映像が好きなんではなくて、人間の存在と文明や科学技術の関わり合いなんかに興味があるんじゃないかと思った。 『千葉~横浜 湾岸道路』は、ああ、ツンさんの世界なんだなあと共感した。&br; 『動物園』も面白かった。印象はジャングルだった。ジャングルに、人間がいて、人間は見物の人たちだ。もちろん、動物園がジャングルではないのだが、ジャングルを感じさせられる。都会のジャングルを含めて。「ぷかぷか」のメンバーで、雨の日で、傘をさしていて、全体は白っぽいハイキーな世界なのに、このメンバーたちの服装と差している傘だけに薄く色彩が残っているのが印象的だった。ジャングルの中には動物たちがいて、彼らは当然檻の中に居るのだが、ところが動物たちの檻はあまり檻は意識されずに、逆に、見物の訪問者たちの方が檻の中に居るような印象さえ感じる。&br; なにしろ雨の中の動物園訪問というのが実に印象的に構成されているのに感心した。雨だから残念だね、詰まらないね、とうのがなかった。いや、皆が格別にはしゃいでいるのではないのだが。なんだか、ここでも現実の社会とか、現実の文明社会を感じさせられた。『動物園』では執拗に、執拗に、送電線が登場する。今は止まっているが、ついこの前までは、あそこを福島からの電気も流れていたんだよなあと強く思わされた。 送電線が見ているわたしに沁みてくる。 『動物園』でもうひとつ印象的なのは、白っぽい画面に、頻繁に、細い黒い縦の線が出てくることだった。16ミリフィルムの映写機のイメージなのかなあと思わせられた。16ミリフィルムを映写機に掛けて上映すると、フィルムに傷がついて、あんな風な線がスクリーンに映し出されるのだ。動物園を訪ねることで、懐かしい時代に思いを馳せるのだろうかと首を捻った。だって、ツンさんの時代では、もう16ミリの映写機は姿を消してしまったのではないかなあと思うからだ。そんなフィルムの映画を見ていたのだろうか? 真相は、真意は分からない。わたしの勝手な想像だ。 ただ、リアルな映画ではなくて、こういう非日常の映画は、(前にも書いたように日常の世界を撮っていても仕上げられた映画の世界は日常ではないのだから)見る側の勝手な思いで見られるのも、面白いよなあと思う。メリットだよなあと思う。&br; 『運動会3』は、家族や大人や子供たちへの目線が印象的だった。もしかしたら、運動会の種目そのものよりも、そうした場というか、人とのつながり方の方にツンさんの興味があったのかもしれない。でも、これはわたしの勝手な想像である。だといいよなあという希望的な観測だ。 『運動会3』の映画の始まりと終わりに、母親に手を引かれた同じ少年が登場するのが妙に印象的だった。何か意味があるのだろうか。というのも、わたしは今、友人の記録映画監督のインタビューだけの『友よ! 大重潤一郎 魂の旅』という映画を編集していて、長い2時間近くの映画の冒頭とラストを同じシチュエーションの映像でパッケージしてしまったからだ。ツンさんにも同様の意図があったのかなあ、と想像したのだ。&br; 『運動会3』で特徴的なのは、前にも触れたが、デジタル効果のワイプの多用である。場面転換でないところまで上から、やや暴力的に被せられていたのが少し意外だった。どういう意図だったのか、わたしには計り知れなかった。 まあ、好みの問題だが、わたしはあまり好きではなかった。動物園の檻の世界ではないのだが、運動会の世界が向こう側に遠くなっているような気がする。意図的なのかもしれない。以前の『運動会』映画や『ぷかぷか』の映画でも、対象との距離感がツンさんの映画では独特だった。敢えて距離感を取ろうとしているのかもしれない。それは感じられる。それが映画を自立させている場合もある。敢えて向こう側の世界を撮ろうとする意図かもしれない。向こう側の世界とは、それはもしかしたら、ツンさんとリアルな日常の世界との距離感の反映なのかもしれない。ツンさんにとっては、映画による表現は現実世界とのかかわりを得るための手掛かりなのかもしれない。&br;でも、今回の『運動会3』では、距離感があり過ぎるようにも感じた。 この距離感と、ハイキーな白っぽい画面の効果から、暖かさや楽しさや親しみやすさが消えている。いや、むしろ、冷たさや寒ささえ感じる。「ぷかぷか」の現実を支え、「ぷかぷか」の現実を愛し、「ぷかぷか」の現実を大切してきている高崎さんにとっては、それが、物足りなかったり、不満だったりするのかもしれない。そのことは容易に理解できる。そうだろうなあ、と思う。&br; でも、ツンさんにとっては精一杯なのかもしれない、とも思う。『千葉県』で一番印象的なのは、「歓迎! ぷかぷかご一行様」の標識がライティングされた形でさりげなく挿入されていたからだ。『千葉県』では、映画の大きな枠組みの中で、かなり接近した感じで「ぷかぷか」のメンバーたちが登場してくる。 でも、訪ねた水族館では美しい色彩の熱帯魚が泳いでいる。目を奪うような美しさだろうと想像できる。でも、モノクロにして、その美しい色彩を消し去ろうとしたツンさんの心境はなになのだろうかと思う。リアルな世界に対する拒否感情か。わたしには想像がつかない。きっと理由があるのだろうと思う。でも、それはツンさんの世界の問題だ。&br; その一方で、『千葉県』は枠組みのしっかりした映画になっている。その意味では分かりやすい。ただし、分かりやすいというのは、プラスの面とマイナスの面がある。分かりやすいというのは、込められたものが滲みやすく感じられる。マイナスは見ていて、イメージが飛躍しないことだ。映画を見ていて、イメージが飛翔しないなんて、哀しい。 『千葉県』は、表現手法がずいぶん前衛的であっても、内実はずいぶん古臭いなあという感じがした。表現の展開が古臭いのだ。常套なのだ。当事者がそこに居ないのだ。映画が、デジタル技術に負けているのかもしれない。&br; 反面、素面になって『千葉県』を見直して、驚いたというか、感心したことは、実に丁寧に構成されているということだった。ショーに登場するイルカだかシャチと、それを見る人たちと、ショーを演出する施設や環境と、海と、四つの要素が実に巧みに構成されている。後半も同様で、広い野外の山々の風景と、そこで遊ぶ人と、迎える施設と、そしてそれを演出する人たちが、これまた前半に対応するように四つの要素が実に巧みに構成されている。 素面で見直して改めて認識した。「ぷかぷか」のメンバーたちの姿もしっかりと写し込まれている。けっして、ツンさんが、なおざりに、或いはいい加減に撮った映画ではないんだということが分かってくる。かなりの近くの距離感からの撮影だった。前にも同じ表現をしたが、それは、ツンさんにとっては精一杯だったのかもしれない。&br;もう一つ、ワンカットワンカットが実に的確に撮られているのにも感心した。ツンさんの撮影行為は、感覚的にパッパッと撮っていっているよう感じる、それでいて、実に的確なカメラアングルとかフレームなのだ。感心する。『動物園』でも俯瞰のショットとか、よくも上手に計算して撮ったものだと思わせられた。それでいて、実際には、考えることなく感覚的にパッパッと撮っていっているのだと思う。それが凄い。 『千葉県』では、ワンカットワンカットの構図が実に的確なのだ。絵が出来上がっている。出来上がり過ぎだと感じるものさえある。広い山の風景とその前を過ぎる人。広い空の雲の風景と地上で戯れるアヒルたち。その対比が見事だ。 そして,いちばん感心したのは、『千葉県』のラストに登場する観覧車のシーンだ。もうそれは確実に映画の世界だった。そして、ラストカットの観光施設の小屋や、その傍の大きな樹木と、そこに集う人たちと、そしてゆったりと回る観覧車のロングショットか見事だった。ああ、映画だなあ! と感じた。感嘆した。&br; さて、これから、ツンさんの映画がどのように変貌していくのかが楽しみだ。 ただ、音楽が、今のようなら、著作権のことで永遠に一般公開は出来ない。どうクリアするのか。 もしかしてというか、多分、ツンさんにとっては一般公開する必要はないのだろうと思う。今の段階では。きっと、自分の世界が表現できればそれで満足なのだろうと思う。 そこが、高崎さんとツンさんの乖離なのだろうと推測する。それが、なにを伝えようとしているのか、なにも伝わってこない、という高崎さんの感想になってくるのだろうと思う 表現者としては、次のステップとして、自ら表現したものを、自ら表現した世界を、別の人に、見てくれる人に、関心を持ってくれる人の許に届けることが大切になってくる。 ツンさんが、そうしたステップに踏み込んでいくのかどうか。 そこが問題だ。そうした時に初めて、記録するとか、表現するとか、伝えるとか、メッセージするということが湧き立ってくるのだろうと思う。&br;新聞を読んでいると、自己表現について三つのタイプがあると書かれていた。自分のことだけを考える「攻撃型」と、他人を優先して自分を後回しにする「非主張型」と、そして三つ目のタイプとして、自分のことを考えるが他人も配慮するというのがあるのだそうだ。 ツンさんの場合も、もっともっと他人のことがツンさんの世界に入り込んでくると、作り上げられる作品世界も大きく変わってくるのだろうなあと想像する。そうした時に初めて、「記録映画」とか[ドキュメンタリー]ということが意識されてくるのだろうなあ、と思う。 2013年2月17日 しのみや てつお

四宮さんの新しいコメント

15日に、四谷にあるスリーエースタジオの音楽担当者であるEさんに会って、いろいろと相談してみました。わたしが映画を作る時に、いつもお願いしているスタジオです。当日(15日)の朝に新しいDVDが速達で届いたので、「勘違い」の映画も見てもらいました。運動会の映画も、パン屋さんの映画も、勘違いの映画も、おもしろがってくれました。予想どおりです。感心していました。固定概念にとらわれた映画屋さんの作品とは全然違うと言っていました。新鮮だったみたいです。よい勉強になったとも言っていました。 で、音楽については、わたしもいろいろと考えて言ったのですが、ほとんど同じ意見でした。技術的に版権の差し障りのない音楽を後から付けることは可能だし、そして、あの映画にふさわしい音楽を付けることも可能なのですが、それでは、ツンさんの映画で無くなってしまうだろうという考えです。打ち合わせたわけでなく、お互いが意見を交換すると、たまたま、わたしもEさんも同じ意見でした。 ぼくらにとって、映画の音楽というのは、先ず、映像があって、映像が先行して、そこにふさわしい音楽を付けるという感覚があります。たいていの映画の音楽はそうやって選曲されたり、作曲されたりしています。ところが、ツンさんの場合は少し違うようです。 それは、映像の撮られ方の違いとも共通しています。わたしの場合は、とりあえず目の前で起こっていることをカメラに収めて、全部を撮り終わって編集の段階で、さて、何が撮れているのだろうかとか、そこでと言うか、カメラの前で起きていることを伝えるためにはどんな構成で、そのためにはどんなカットの順序にしたらいいのだろうかと考えますが、ツンさんの場合には少し違っているようです。 それは、あたかも、たとえば、巨匠の成瀬巳喜男監督が撮影の前に精妙なコンテを作って、その通りに撮ると、撮影が終了して編集の時には、カットの頭とお尻を僅か数秒づつ切り落とせばそれで映画が完成するというカット割りにも比例するものです。しかも、成瀬巳喜男監督の場合は、劇映画であるからこそ、それが可能なのですが、ツンさんの「ぷかぷか」の映画は、次に何が起きるか、次にどう展開するのかがなにも予想できないドキュメンタリーでの撮影ですから。 この前に初めて映画を見せてもらった時にも言ったように、ツンさんの場合は、撮影が開始された時に、或いは、カメラのスイッチが入った時には、どこかで既に映画が出来上がっているように感じます。それも、彼のイメージの中でとか、彼の脳髄の中でとかいうのではなく、それがどこなのかはまったくわかりませんが、どこかで映画が出来上がっているのです。それは、成瀬監督のように、これを先ず撮って、次にあれを撮ってというカット割りではなく、考えた末のカット割りではなく、あくまでもツンさんのからだの中に備わった感覚的なものです。 それは、喩えが適切でないかもしれませんが、かつて公開されアメリカ映画『レインマン』で、ダスティ・ホフマンが演じる自閉症の青年が、抜群の記憶力を生かしてラスベガスのカードゲームで独り勝ちしてしまう場面があるのですが、それを連想させられます。その青年はパッと一目見ただけで、カードの構成を見破って次にどんなカードが出てくるのかが分かるのです。だからカードゲームに勝利するのです。特別の才能です。才能の種類は人によって異なるのですが、ツンさんにもそういった感じの特別な才能があるのだと感じられます。ツンさんのDVDの映画を見てくれた別の友人は、ツンさんはきちんと見えているのだという感想を語っていました。目の前で起きていることが見えているのだ、という意味です。きっとそうなんでしょう。選択的に、パッと、カットを決めて、なにを、どこから、どんな風に撮ればいいかが見えているから撮れるのだと思います。(逆にわたしなんかは、見えていないものだから、目の前のことをとりあえず全部撮っておいてから、編集の時になって、さて、何が写っているのだろうと取捨選択しながらつないでいくわけです。) 話がちょっと遠周りになってしまいましたが、ツンさんの場合は、音楽も、映像と同時に生まれてきているように感じられるからです。(前に書いたように普通は、映像が編集されてから音楽が後から付けられます。)ツンさんの場合は、少なくとも、編集の時には音楽が成立しているように感じられます。編集するときには、既に、そこに、使用する音楽が準備されていないといけないように感じます。 「勘違いの映画」は面白かったです。 吉田拓朗の音楽は、高崎さんのメールを読んでいたので、なるほどと言う感じで、感心し、共感してしまいましたが、大阪万博の「こんにちは!」の音楽には、衝撃的で、驚かされ、圧倒されてしまいました。 なんで~? と言う感じです。 ツンさんは、生まれてもいない、大昔の音楽の。どこに魅かれたのでしょう? なによりも驚かされたことは、ツンさんが、「世界の皆さんへ、コンニチハ!」というメッセージを発していることです。しかも、字幕入りで。 この間も映像を見せてもらったけれど、三陸の大地震や大津波があったから、世界のみんなに、呼びかけたくなったのでしょうか? 誰のアイデアなんですか。ツンさんの、オリジナルのアイデアですか。 鬱で、ひきこもり歴十何年のツンさんが・・・。 映像という物の効果と言うか、映像を作るということの精神的なパワーと言うか、あらためてそんなものを感じさせられました。映像の治療効果です。 そんな意味も、われわれが勝手に音楽を付けちゃったら、それは技術的に可能だし、それなりのものを付けてあげる自信もあるのだけれど、それじゃあいけないのだよなあ、それじゃあツンさんのオリジナリティが壊れてしまうのだよなあ、と考える次第なのです。 こうやって書いてきて、歌詞のない音楽での編集作業は、ツンさんにとっては苦労だろうなあ、辛いだろうなあ、という気もしています。 そのうち自分で作詞作曲して、シンガーソングライターとして自分の歌を映画に付けてもいいかもしれません。そんな才能もあるのかもしれないなあ、と思います。具体的な選曲を見ていると、いや、聞いていると、選曲の才能も只者じゃないですよねえ。

丸の内

四宮鉄男(映画監督) じつは、『はたけ』の前に、もう一本のDVD『丸の内』という作品がツンさん自身から送られてきていた。わたし、は同じ時期に送られてきた2本の作品が、初めは、同じ物がそれぞれから届いたのだろうと勘違いしていた。そして、念の為、みたいな感覚で見てみて、びっくり。『丸の内』は、大傑作だった。これは、夜の、東京・丸の内界隈を撮った作品だった。夜の光と、ビルと、そこを走る車と、勤め人と、道路工事などで働く人たちと。まるで、タルコフスキーやソクーロフの作品ようだった。ツンさんは、無名で、若くて、元ひきこもりの青年だから、その映画を見せられても格別のことはないのかもしれないが、これがもし、タルコフスキーやソクーロフの作品だよ、なんて言われて見せられたのなら、見た人は感動に噎ぶのかもしれない。それ程の作品だとお見受けした。ズバリ! 現代都市・東京の深部を捉えていた。面白い、興味深い映像だった。映像がさまざまに物語ってくる。以前に、スチール写真で、同じように、丸の内界隈だかどこだか、都市のビル群を撮ったものをスライドショーで見たことがあった。ツンさんにとっては、ずっと追及してきているモチーフのようだった。『丸の内』は無機物大好き人間であるツンさんの、面目躍如たる作品である。でも、ツンさんは、無機物と心を通わしながら撮っているように感じられた。そこに、ビルが、道路が、都市が、確かに存在している。映像としてだけでなく。現代都市が主人公だった。一方で、現代を描きながら、過去と未来の時間を往還するような感じがしてきた。そこが、タルコフスキーやソクーロフを思い起こさせる。過去を振り返る視線。未来を見通す目線。でも、必ずしも、明るくも、輝かしくも、美しくもない。とは言いながら、描かれている世界は現代そのものだった。勤め人や、道路工事する人たちが描かれるのだが、その人たちは、主人公ではなかった。単に、映画の中の主人公というだけではなく、人間として、その都市を作ってきた人類という種に所属する人たちであるにもかかわらず、その都市の主人公としては描かれていなかった。その都市に従属する人間という生き物に過ぎなかった。その意味で、痛烈な映画だった。映画の中で、コンクリートのビル群は美しかった。そのビルたちを彩る光たちも美しかった。しかし、映画の中で、色彩は奪われていた。それは、夜だから、人工の光だから、色彩が奪われているのも必然だった。その意味で、痛烈な映画だった。それは、ツンさんの意図を越えて痛烈だった。ラストカットの、「HONMA GOLF」の小さな看板が、警句的であり、皮肉たっぷりであり、ツンさんのメッセージのようだった。いや、やっぱり、この『丸の内』の世界は、ツンさんの意図的な世界なのだろうなあ、と思い返した。単なる、夜の都市のスケッチではなく。

はたけ

四宮鉄男(映画監督) 養護学校の教師を定年退職してパン屋さんになった高崎さんから、ツンさんこと、塚谷陽人さんの新しい作品が送られてきた。高崎さんは、知的な障碍があったり、自閉症だったり、そのほか様々なハンディキャップを持った人たちが現実の社会の中で暮らしていける場を作っていきたいと、横浜・中山にある大きな団地の中の商店で「ぷかぷか」というパン屋さんとカフェを営んでいる。ツンさんは、そのメンバーの一人。★★きっかけがあって、初めてビデオカメラを手にして、「ぷかぷか」の運動会をビデオに撮って、それを手持ちのパソコンの編集ソフトで作品に仕上げて、音楽も着けて。この編集技術が素晴らしくて、また、そこに着けられている音楽が素晴らしいのだが、うん、ピタリと嵌っているのだ。なにしろ、長い長いひきこもりの時間に散々、たくさんの映画を見たりたくさんの音楽を聞いてきたりしたらしい。その蓄積が、ツンさんの作品にはテンコ盛りになっていた。一瞬、一瞬が、生き生きととらえられた、躍動感に溢れたとても楽しい運動会の映画だった。ツンさん自身も、ビデオによる映画づくりが気に入ったらしい。その後、パン屋さんのパン作りや、カフェの仕事ぶりや食事会や、それに瀬谷区役所での出張販売の様子など、いくつもの作品が作られて、今年の5月、東京・江戸川での「メイシネマ映画祭」では、『塚谷陽一作品選』として上映してもらい、多くの人に見てもらった。そして、大好評だった。なにしろ「メイシネマ映画祭」と言えば、錚々たる記録映画監督の作品が、そして、選りすぐりの記録映画が上映されるのだが、堂々それらの映画に負けない印象だった。記録映画を生業にしているわたしの友人は、何かを見せつけてやろうという見え見えの意図が無いのが素晴らしいと絶賛していた。そして、つい2週間ほど前、高崎さんからツンさんの新作『はたけ』が送られてきた。「はたけ」というのはツンさんの父親がもう40年もやっていらしたブルーベリー農園のことらしい。そこへ、この6月だか7月に、「ぷかぷか」のメンバーたちが草むしりに出掛けて行った時の映像なのだ。DVDの円盤には『はたけ』という題名が書かれているのに、モニターに映像を映し出すと『草むしり』というタイトルが付けられていたのがおかしかった。いや、この「おかしい」というのは、「へんだ」とか「まちがい」というのではなく、「おもしろい」とか「たのしい」という意味での「おかしい」だった。きっと、高崎さんなんかは象徴的な意味を込めて、或いは、ある種の思いを込めて『はたけ』とされたのだろうが、ツンさんにとっては飽くまでも即物的に、ズバリ! 「草むしり」だった。そこに冷徹なドキュメンタリストの目を感じた。いや、ここで言う「冷徹」というのは「冷たい」とか「血が通っていない」という意味ではない。そうではなくて、目の前にあるものや現実をきちんと厳正に見詰めるというか、リアリストの視線だった。わたしにとっては農園での「草むしり」は作業であり、苦行である。でも、画面に映っているメンバーたちは楽しそうだ。表情が生き生きしている。実際、「ぷかぷか」では、ツンさんのお父さんの農園での草むしり作業はレクリエーションとして、或いは、エンターテイメントの行事として企画されたものだった。だから、参加しているみんなは愉しかった。映画の冒頭が心地良かった。冒頭の選曲が快適だった。木々が流れ、人々が流れ、道がどんどん進んでいく。見ていてわたしは、すぐに映画の世界に引き込まれてしまった。どこにいくの? なんだろう? なにが描かれていくの? という疑問は無用だった。そこでは流れが重要だった、見る人はその流れに身を任せればよかった。『はたけ』の映像は、メンバーたちが農園に向かうシーンから始まる。ここがすごくすてきだ。柔らかくて温かな雰囲気に包まれた映像が続く。見ていて心地よくなる。草むしりという作業や労働が、本当は人間としての生きるという暮らしの中で、実に愉しい行動なのだということを改めて教えてくれる。なのに、現実は、賃金のために、お金稼ぎのために働くので苦役に変わってしまう。その関係がくっきりと立ち上がってくる。ただし、これが、農園のPR映画だったり、或いは、農園での作業の意義を訴えるようなドキュメンタリーだったりしたら、きっと農園での草むしり作業が克明に、或いは、延々と描写されてくるのだろう。すると、草むしりの作業はちっとも愉しくなくなってしまう。すると、労働の本質・イクオール・生きる楽しみという等式は成り立たなくなってくる。ツンさんのカメラは、いつものように、作業する人たちの外側から、作業する人たちをそっと眺め続けていく。その距離感がいい。当然、草むしり作業のアップショットなんてのは存在しない。手元のアップも、顔のアップもない。でも、作業している人たちはとても楽しそうなのだ。その気持ちが伝わってくる。以前に聞いた話だと、ツンさんは無機的なものを撮るのが好きで、人を撮るのは苦手だったらしい。でも、この『はたけ』では、登場している人たち表情が瑞々しい。きっと、被写体となっている登場人物たち自身が素晴らしいのだろうが、それをきちんと映像として定着させているツンさんの腕前はたいしたものだ。いや、実際、画面では、登場人物たちの表情はちらりちらりと断片的にしか見ることが出来ない。でも、そんな瞬間的な映像の背後の、その登場人物の日常の暮らしの様子を伺えるような気がするのだ。それは見ているわたしの錯覚に過ぎないのだが、少なくとも、その人たちの生きている暮らしの息吹が感じられてくるのだった。それが、生きる、或いは、生きているということだと感じさせられてくる。それでも、無機物大好きなツンさんの面目躍如のシーンもいくつもある。例えば、農園の中に放置されているいくつかのアルミチェア。なにか、人との関わりを求めている椅子たちのよう に見えてくる。でも、勿論、その椅子たちに座っている人の映像はない。ポツンと農園の中に放置されている椅子たちなのだ。何かを求めているものと空隙とが際立ってくる。それは、「ぷかぷか」で暮らしているメンバーたちの生きている現実そのものかもしれない。例えば、草むしりの作業している人たちから長いゆっくりとしたパンをして、カメラは長い石垣たちに辿り着く。その石垣にどんな意味があるのか? と問われてもわたしには答えられない。でも、妙にわたしの胸を打つショットだった。ツンらしいカットだなあと感じた。その石垣がなんという言葉を発しているのか、わたしにはその言葉は聞き取れない。でも、何かの言葉を発しているようにわたしは感じる。ツンさんの映画としては珍しく、「草を取ったら、こうしてここに置くんだよ。先に下に生えている草を取っておかなくちゃいけないんだよ」なんて、指導してくれる人の声がオンで聞こえてきたりする。ツンさんの表現の世界もどんどん進化し広がっていっているんだなあ、と強く感じさせられる場面だった。農園の中の、主人公でも何でもない虫たちにも、視線が向けられていた。今回は、なかなかうまくは写ってはいなかったのだが、そういう方面にもツンさんの意識が向いてきているのだなあ、と感じられて楽しくなってきた。ただ一つだけ。常識的な観点からの感想を述べるなら、後半部の、二度目の、もう一度の人々の歩きのシーン要らなかったかもしれない。時間の経過とか空間の展開とか、そういうシーンを入れたいなあと思うツンさんの気持ちも分かるような気がする。でも、映画を見る人の立場からいくと、映画の場合は、一つの時間の流れの中で強制的に映像が提供されて見せられていく。観客は、必然、一つの時間の流れの中に縛られている。だから、映画の中の映像の構成は、一つの流れの中で出来るだけシンプルがいいと思うのだ。今の流れだと、また元に戻ってしまう気がして、見ていて少し混乱させられてくるのだった。ノーナレーションの映画だけに、余計にそんな気がしてくる。(もちろん、観客の中にある時間感覚を意図的に混乱させる表現手法も重要なのだけれど。)以前に、映像は興味深いし面白いし、でも、格別に映像に関心を持ってはいない一般の人に見てもらうのには、やっぱり少し長すぎるのかなあ、なんて感想を送っていたら、今回は8分くらいに構成されていた。うん、これはこれで、やっぱりこのくらいの時間の方が、一般の人には抵抗感なく映画の世界に浸れて、ゆったりと見られていいのかなあ、なんて感じた。日常の断片を切りとってきた、ノーナレーションの映画だけにそう思った。

あたらしい映像作家の登場

しのみや てつお 昨日は、人の作った映像作品を見て、わくわくしてしまった。 そのうちちゃんと紹介しようと思うのだが、ちゃんと書くと長くなるので、今日は、ポイントだけ。知り合いに、養護学校の教師を定年退職してパン屋さんになった人がいる。 Tさんだ。 知的な障碍や、さまざまなハンディキャップを持つ人が社会の中で暮らしていけるような環境を作ろうと、パン屋さんを開いたのだ。 自ら修業に行って、本格的なパン作りだ。 で、話変わって、縁があって、そのパン屋さんにウツの青年がメンバーとして参加して、このウツの青年が、初めてビデオカメラを持って運動会や、食事会や、パンの出張販売や、お店の様子や、パン作りの様子を撮影したのだそうだ。 それが、20分くらいに編集されたものを見せてもらった。 安い、小さな、ハンディなカメラで撮影されたもので、パソコンに付属している簡単な編集ソフトで編集されたものだ。これが、めちゃくちゃおもしろかった。 見ていて、わくわくさせられた。 今の若い人たちは、生まれたときからテレビや漫画やアニメやゲームで映像に接しているので、映像の感覚が研ぎ澄まされているのだ。パソコンの編集技術が駆使されていた。それが、とても上手に。 わたしなんか1時間も、2時間もの長い映画を編集しても、ぜんぶカットつなぎで、デジタルな映像効果なんて使ったことがないので、かなわないな、わたしにはこんな映画はつくれないなあ、とお手上げ状態だった。 編集は、1日でやったとか、2~3日でやったというものばかりで、これもびっくり仰天してしまった。彼の映画を見ながら、これはもしかしたら、彼の場合は、映画を撮り始める時にはすでにイメージの中のどこかで、すでに映画が出来ているのではないかなあ、と感じた。 終わってから、編集する前の映像も見せてもらった。思ったとおりだった。そして、あらためてびっくりした。映画に使われているカットは、撮影されたカットの1コマ目から使われていたのだ。 つまり、撮影が始まる時に、もう1コマ目から完成した映像なのだった。そして同時に、ひとつのシーンでは、、おおよそ撮られたカットの順につながっていた。 そして、撮られたカットのほとんどすべてがつながれていた。ものすごいことだった。 ものすごい集中力で撮影されているのだ。きっと、撮影している本人は、そんなことは意識していなくて、感じたままに、思ったままに撮影しているのだろうと思う。 でも、その時点で、映画が出来上がっているのだ。ある意味、天才だと思った。新しい映像作家の登場だ。 そういう場面に立ち会えて、わくわくした。 もうひとつ面白かったのは、彼は無機的なものを撮るのが好きで、人を撮るのは苦手だなあ、と感じていたらしい。それが、パン屋さんで、たくさんの知的な障碍を持つ人や、スタッフや、お客さんとカメラを通して接していくうちに、人を写した映像がどんどん変わっていっていたことが。最後の方に撮られた映像なんて、いとおしくて、いとおしくて、やさしく掌で撫で上げていくような、体温を感じられるような、暖かくて、みずみずしい映像だった。 すてきな映像を見せてもらえて、たのしい一日だった。さて、今日から、わたしの方は、地獄の編集作業が始まるぞ。

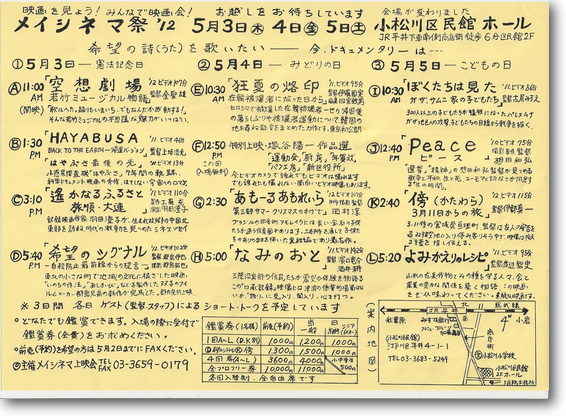

メイシネマ映画祭

ツンさんの映画が「メイシネマ映画祭」で上映されました。見る人にサービスする、といった気持ちが全くなく、自分の撮りたいものを素直に撮って編集したすばらしい映画、と評価されました。

ツンさんの作品群に出会った私

高崎明さんは、瀬谷の養護学校の教員をやっていた頃、近くの駅前広場で、生徒たちと一緒にパフォーマンスをやっていた。障碍を持った子どもたちの存在を地域の人たちの目に見えるようにしたいと思ったからだ。その延長線で、障碍を持った子どもたちとその親たち、そしてプロの演劇集団「黒テント」のメンバーも加わって、演劇ワークショップが催された。わたしはその時、頼まれて『みんなでワークショップ』という記録映画を作り、それは後に、メイシネマ祭でも上映された。 高崎さんは養護学校を定年退職した後に、「ぷかぷか」というパン屋さんを開いた。本格的にパン職人のもとで修業した末の開店だった。さまざまなハンディキャップを持った人たちが社会の中で暮らしていける環境を作ろうという意図からだった。そこに、縁があって、メンバーとして参加してきたのがツンさんこと、塚谷陽一さんだった。今回上映される『塚谷陽一作品選』の監督・撮影・編集だ。 ツンさんは重いウツで、20代の後半までひきこもりを続けていた。最初の頃、「ぷかぷか」に顔を出し始めた時は、お店から僅か数分のところにある休息所に辿り着くのさえ大仕事だったらしい。ところが、ある日、みんなで、アニメかなんかの人気の映画を見て感想を語り合っていた時、ツンさんの感想が妙にヘンだったらしい。カメラのサイズとかアングルとかに興味があったみたいなのだ。そこで、高崎さんが一番安いカメラを買って、「ぷかぷか」の運動会を撮影してもらったのがきっかけだったという。 生まれて初めての、ビデオカメラを手にしての撮影だった。そして、パソコンに付属している簡単なソフトで編集されたものが、『塚谷陽一作品選』で上映される作品たちだ。高崎さんに、面白い映画があるから見て! と誘われて、見せてもらってびっくりした。メッチャおもしろいのだ。 いつもわたしが作る映画に音楽を付けてくれている「スリーエー・スタジオ」の遠藤さんに見てもらったら、おもしろがってくれた。映像の仕事を職業にして、映像は斯くあるべしと固定観念にとらわれている自分たちとはまるで違った映像の感覚で、新鮮だというのだ。勉強になるよねえ! という感想をニガ笑いしながら語っていらした。メイシネマ祭の藤崎さんにも見てもらった。そして、案の定、藤崎さんもおもしろがってくださって、上映してくださることになった。 ツンさんの映画は、見ていてわくわくさせられる。次にどんな映像が展開してくるのだろうという興味からだ。ドラマではない、記録映画なのに。ツンさんの映画は、「ぷかぷか」の運動会だったり、パン工房やお店の様子だったり、帰り道だったり、パンの出張販売に行く区役所だったり。なんでもない日常やどこにでもある日常が撮られているだけなのに、妙にわくわくしてしまうのだ。その感覚は、まるで劇映画の一つひとつのシーンをランダムに見せられている感じなのだ。 今の若い人たちは、生まれた時からテレビや漫画やアニメが存在しているので、映像との親和感が強いのだと思う。とりわけツンさんの場合は、長い間、引きこもりをしていた間ずっと、映画は勿論、漫画やアニメやテレビやゲームの映像に触れていたそうだ。きっと、その分、映像の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。 そして、パソコンの編集技術も駆使されていた。いわゆるデジタル編集技術だ。それも、とても上手に。わたしなんか1時間も2時間もの長い映画を編集しても、ぜんぶがカットつなぎで、デジタルの映像効果なんて使ったことがないので、とてもじゃないが、かなわないな、という感覚だった。 編集は、1日でやったとか、2~3日でやったと言うので、これもびっくり仰天した。彼の映画を見ながら、これはもしかしたら、映画を撮り始める時にはすでに、どこかで映画が出来あがっているのではないかなあ、と感じた。見終わって、編集する前の映像も見せてもらった。思った通りだった。そして、あらためてびっくりした。映画に使われているカットは、撮影されたカットの1コマ目から使われていた。つまり、撮影が始まる時にはもう1コマ目から完成した映像だったのだ。そして同時に、ひとつのシーンは、撮られたカットの順につながっていたし、撮られたカットのほとんどがつながれていた。すごいことだった。ものすごい集中力で撮影されているのだ。きっと、撮影している本人は、そんなことは意識していなくて、感じたままに、思ったままに撮影しているのだろうと思う。でも、その時点で、映画が出来上がっているのだ。ある意味、天才だと思った。 それは、喩えが適切でないかもしれないが、アメリカ映画『レインマン』を思い出す。ダスティ・ホフマンが演じる自閉症の青年が、抜群の記憶力を生かしてラスベガスのカードゲームで独り勝ちしてしまう場面を連想させられた。その青年はパッと一目見ただけで、カードの構成を見破って次にどんなカードが出てくるのかが分かるのだった。そして、プロのディラーを相手にカードゲームに勝利するという物語だった。当然、才能の種類は人によって異なるのだが、ツンさんにもそういった類の特別な才能があるのだろうと感じられた。 前に紹介した遠藤さんは、ツンさんには、向こう側の世界が見えているのだと語っていた。例えばプロのカメラマンはなかなか後ろ姿を撮らない。何かをしている人がいるとわざわざ前に回り込んで、その人の正面からの顔や姿を撮ろうとする。ところが、ツンさんの映像には、後ろ姿や肩越しの映像が実にたくさん登場する。きっと、ツンさんにはいつも全体の世界が、そう、そこにある一つの世界がきちんと見えているのだと思う。だから、選択的にパッと、カットやアングルを決めて、何を、どこから、どんな風に撮ればいいのかが見えているのだと思う。 もうひとつ面白かったのは、ツンさんは、初めは無機的なものを撮るのが好きで、人を撮るのは苦手だなあ、と感じていたらしい。それが、パン屋さんで、さまざまな障碍を持った人や、スタッフや、お客さんとカメラを通して接していくうちに、人に対する興味が深まっていったみたいだ。それがウツを脱していく契機になったのかもしれない。人物を写した映像がどんどん変わっていっている。最後の方に撮られた映像なんて、とても、とてもいとおしくて、そっとやさしく手の平で撫で上げていくような、体温を感じられるような、暖かくて、みずみずしい映像だった。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。