ぷかぷか日記

障がいのある人と生きるということ

地域の人たちが、彼らとおつきあいしてみようかなって思うような

神奈川新聞「共生への道しるべ」(5月5日)はやまゆり園事件をめぐって地域社会の問題を考えるとてもいい記事でした。 https://www.kanaloco.jp/article/entry-347062.html ああ、いい記事だった、で終わったのではやまゆり園事件を生み出した社会は何も変わりません。やっぱり私達はそれでどうするのかを考えないと、と思うのです。 「『(障害者が)うるさいから、あそこの家に早く行ってくれ』と警察に通報する住民もいた。嫌がらせの電話を受けることもあった」 と記事にありましたが、悲しいですね。こういう地域社会をどうやったら変えられるのか、ということです。 ぷかぷかも創設当初、店頭でお客さんに呼びかけていた 「おいしいパン入りませんか?」 という声がうるさい!と苦情の電話が入ったり、同じところを行ったり来たりする人がいると 「メシがまずくなるからやめてくれ」 といわれたり、ま、とにかく散々でした。 それでもぷかぷかさんがいることで生まれる柔らかな空気に気がつく人がだんだん増えて、いろんな苦情は少しずつなくなっていきました。 ぷかぷか三軒長屋ができる時、 「障害者施設がアメーバのように広がっていくのは不気味だ」 などという人もいました。ぷかぷかが始まって3年経ってもそんな風にしか見えない人がいることにがっかりしました。 一方で上映会をやった時の感想に 「ぷかぷかがあることで霧ヶ丘の街の価値を上げている」 と書いてくれた人もいて(ぷかぷか9年目)、ぷかぷかの周りの地域は少しずついい方向に変わってきています。 「障がいのある人たちとは一緒に生きていったほうがいい」「そのほうがトク!」 とひたすら言い続け、そのことを肌で感じられる関係を地道に作ってきたおかげだと思います。 私たちが動けば、地域社会が変わるのです。地域社会が変われば、障がいのある人たちだけでなく、私達みんなが気持ちよく暮らせます。 だから、関係者の発信、様々な活動がすごく大事です。そこがやはり今まで足りなかったのではないかと、新聞の記事見ながら改めて思います。 地域の人たちが、彼らとおつきあいしてみようかなって思うようなメッセージの発信、イベントの企画です。それを私達自身が楽しみながらやること。楽しくないと続きません。 こういったことと、彼らとお互い 「いい1日だったね」 って言える日々を積み重ねること。それがやまゆり園事件を超える社会を作っていくのだと思います。 神奈川新聞があれだけ頑張って記事を書いてくれたのだから、地域を作っている私たちも動かないと、と思うのです。

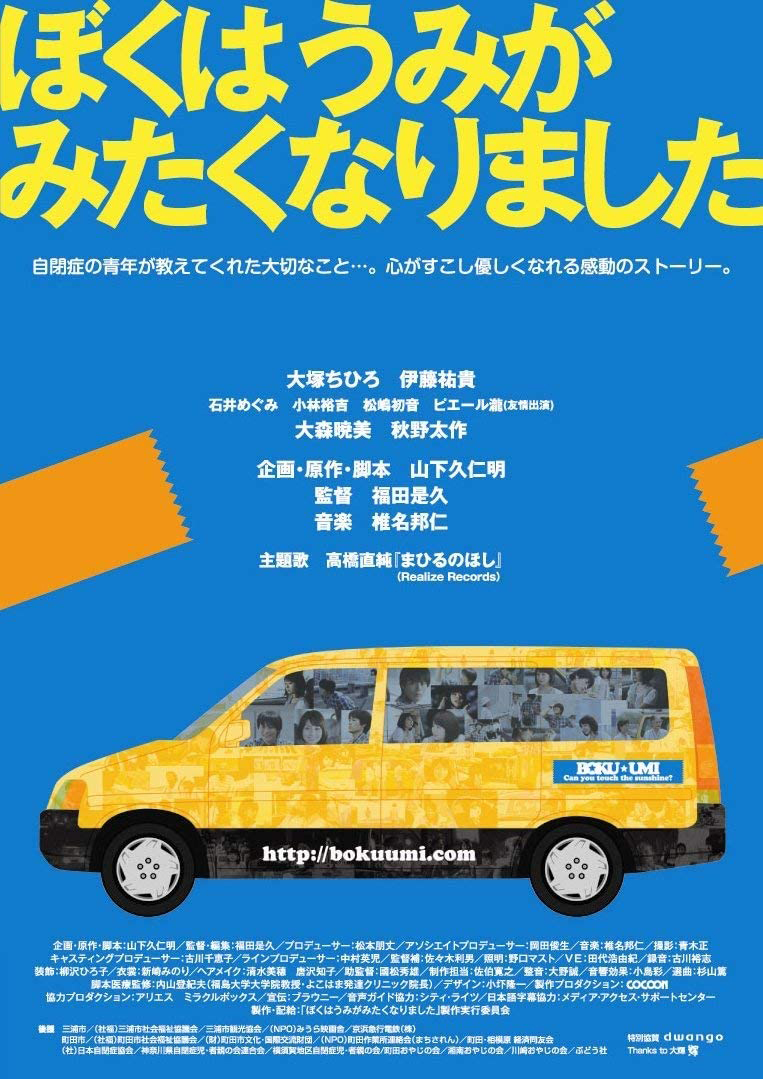

映画『ぼくはうみがみたくなりました』を、ぼくは上映したくなりました。

映画『ぼくはうみがみたくなりました』を見ました。(ゴールデンウィーク中、YouTubeで無料公開しています) 自閉症の青年の振る舞いをあたたかい目線で語る心温まる映画でした。たまたま自閉症の青年淳一君を車に乗せ、いっしょに短い旅をすることになったドライバーの明日美さんの変わっていく様子がすごくよかったですね。自閉症の人とおつきあいすることの意味が、とてもよく伝わってきます。 自閉症の人とお付き合いすると、なんか楽しいよ、というメッセージ。「共に生きる」とかじゃない、普段着のメッセージ。だから、心にしっくり響きます。こういうメッセ−ジこそが、社会をあたたかいものに変えていきます。 一点だけ思うところがありました。自閉症の青年淳一君と明日美さん、昔淳一君を保育園で預かった元園長先生、その奥さんが宿に泊まり、食事の際、淳一君がほかのお客さんの子どものミニカーを取り上げて見つめる場面がありました。なんの問題もなくすぐに返したのですが、子どものお父さんは 「どうしてこんな人がここに泊まっているんだ。こんな人は病院に入れておけばいい。その方が幸せだ」 などといいます。こういう人は社会にいっぱいいますね。 その場では返す言葉もなく、引き下がるのですが、その夜、園長先生が明日美さんに話しかけます。 「障がいのある人たちの生まれてくる確率を仮に1%とした場合、その1%の人たちが障害を引き受けてくれたおかげで99%の人は普通に生きていくことができる。だから99%の人は障害を引き受けてくれた1%の人を邪魔者扱いしないで、感謝して欲しいんだよなぁ」という台詞がありました。 障がいのある人たちが存在する理由を説明するいわばファンタジーです。子どもの障害をどうしても受け入れられない親御さんにとっては、気持ちが楽になるお話です。映画の感想に、あの場面で涙が出ました、と感想を書いていた障害のある子どものお父さんがいましたが、子どもの障害をうまく受け止められなくて苦労していたのだと思います。 気持ちが楽になる方がいれば、それはそれでいいのですが、「こんな人は病院に入れておけばいい」といった言葉に象徴されるような、障がいのある人たちを社会から排除してしまう考えが蔓延しているこの社会の問題は、気持ちが楽になるだけでは解決しません。 何よりも障害当事者のありのままを受け入れるのではなく、ファンタジーの方を受け入れるのであれば、当事者との関係で豊かなものが生まれる、といったことがなくなります。これはすごくもったいないことだと思います。いや何よりも当事者に対して失礼です。 社会の問題について考えます。障がいのある人たちを社会から排除してしまうと、社会が受け入れる人の幅が狭くなります。お互いが息苦しい、窮屈な社会になっていきます。 障がいのある人たちは生産性が低いと社会から排除されがちですが、生産性だけで人を評価する社会は、なんだか疲れます。何よりも人間の大事なものを見失います。生産性以上に大事なものを人間はいっぱい持っているからです。 『ぼくはうみがみたくなりました』はそのことをとてもうまく伝えてくれます。 淳一君のような人がいるからこそ、社会がゆるっとし、ほっとできる空間ができます。映画があたたかいのは、それを映像としてうまく表現しているからだと思います。 もちろん淳一君と初めて出会った人はちょっとびっくりしたり、戸惑ったりすることもあります。船が揺れた弾みに、大事にしていたミニカーを海に落としてしまい、淳一君はパニックになります。大声で叫び、頭を手すりにガンガンぶっつけます。周りの人たちはびっくりします。園長先生が飛び出してきて、淳一君をなだめます。「大丈夫、大丈夫」って。びっくりしたまわりの人たちにも「大丈夫、ちょっとパニック起こしただけです」って。 まわりの人たちのびっくりやら戸惑いやらの経験は、人間の幅を豊かに広げてくれます。ああ、こういう人もいるんだ、でも大丈夫なんだ、と。そういった経験が積み重なって、社会は少しずつ丸くなっていきます。とげとげした社会が丸くなるのです。明日美さんの変わり様は、それをうまく象徴していると思いました。 そして映画全体に感じられるあたたかさこそが、障がいのある人といっしょに生きていくことで生まれる豊かさです。ありのままの淳一君を受け入れることで生まれる豊かさです。 そういうものがストレートに伝わってくる映画『ぼくはうみがみたくなりました』を、ぼくは自主上映したくなりました。コロナウィルス収まったらぜひやりたいと思っています。 ★『ぼくはうみがみたくなりました』はゴールデンウィーク中無料で公開しています。 bokuumi.com

今後の街のデザインの視線を豊かにするはず

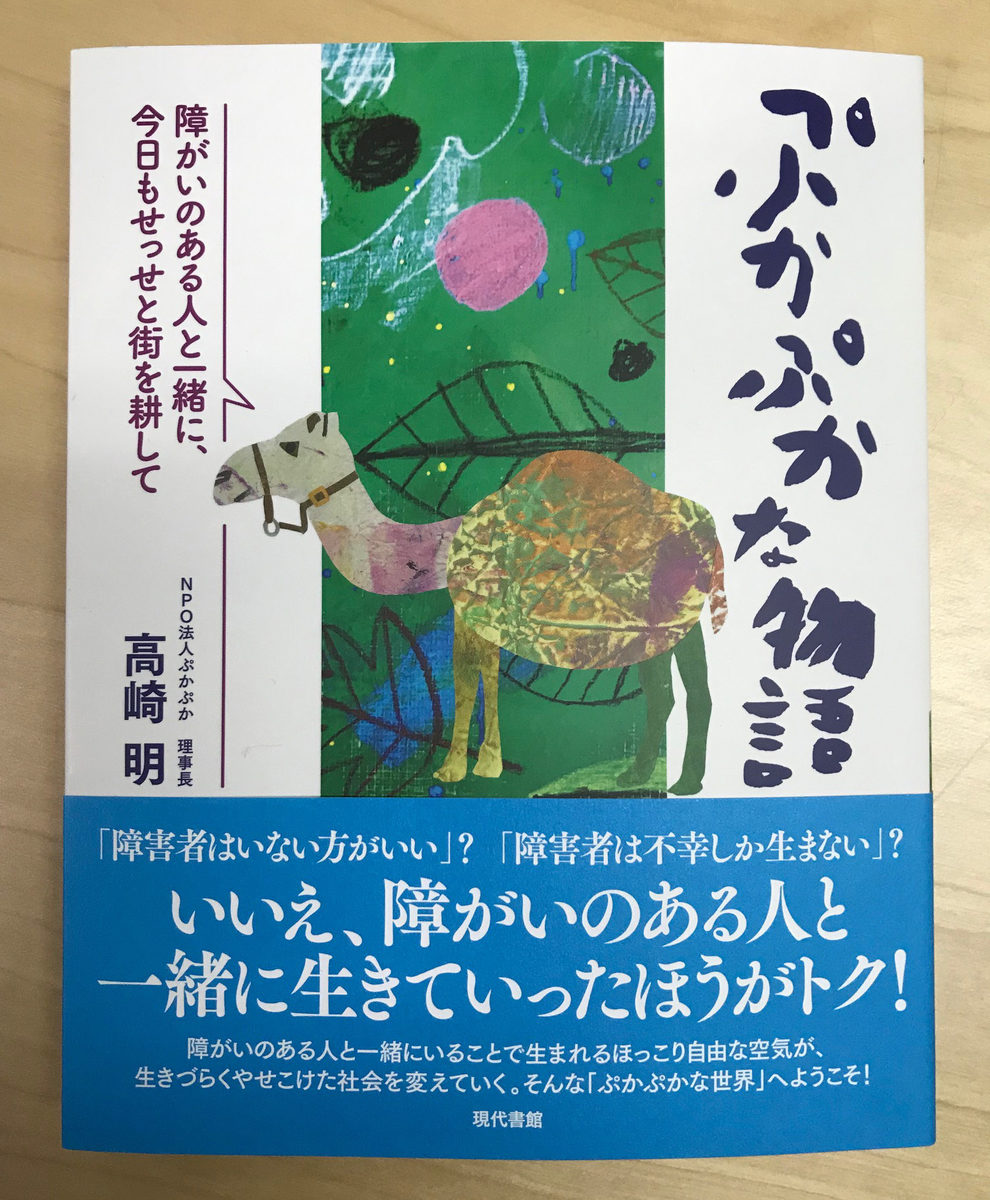

ぷかぷかのお店はぷかぷかさんたちが働いていることで、ほかのお店にはない価値を生み出しています。楽しい、心温まる雰囲気、ほっと一息つける、等々です。 障がいのある人が働くことが、ただそれだけで、そこに新しい価値を生み出すということ、それはぷかぷかをやっていくなかで気がついたことでした。彼らが働いていることはお店だけでなく、街の価値をも上げているということを街の住民の方から教えてもらいました。 昨年8月のぷかぷか上映会の時の感想です。 《 4年前に霧ヶ丘に引っ越してきました。毎朝、ぷかぷかのパンを食べています。娘は保育園でもぷかぷかのパンを食べています。この街にぷかぷかのパン屋があることが、この街の価値を何倍にも上げています。映画を見て、それをますます感じました。霧ヶ丘の街が、ぷかぷかが、ますます好きになりました。》 「霧が丘の街がますます好きになりました」とありますが、なんともうれしい感想です。ぷかぷかさんたちの活動が、そんな風に思う人を作り出しているって、なんかすごいなと思います。 昨年見学に来られた大阪大学で都市のデザインを研究している先生は、街の中に福祉事業所があることで緩やかな流れが生まれる、とおっしゃっていましたが、霧が丘に引っ越されてきた方は、その緩やかな流れを日々の暮らしのなかで感じたのだと思います。その緩やかな流れこそ、ぷかぷかがあることで生まれた街の価値です。 穏やかな流れは居心地の良さを生みます。街にとってはとても大事な要素です。 障がいのある人たちといっしょに生きていく、というのは、こういうものを生み出すのだとあらためて思います。 街の価値を上げているというのは、街の所有者であるUR都市機構にとってもうれしい話だと思います。街の設計当初にはなかった価値です。ぷかぷかさんたちが活動することで生まれた街の新しい価値です。 ぷかぷかは UR都市機構の団地の商店街に4軒もお店を借りていて、月々50万円ほどの家賃を払っています。これが貧乏なぷかぷかにとっては大変な負担で、経営を圧迫するほどになっています。これだけ街の価値を上げているので少し家賃をまけてくれないかと、昨日URまで行って話をしてきました。 思いのほか話をよく聞いてくれました。参考資料として『ぷかぷかな物語』『pukapukaな時間Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』も持って行きました。 「障害者施設ということで割引を検討してみます」 という話が出たので、そうではなくて、ぷかぷかの活動が街の価値を上げている、ということをもっと評価し、検討して欲しいことをしつこく言ってきました。 URはあちこちで街のデザインをしています。そうであるなら、今回の霧が丘の街の価値について検討することは、今後の街のデザインの視線を豊かにするはずです。大阪大学の都市デザインの先生が言っていたように、街に福祉施設があると流れが緩やかになる、といった視線。ぷかぷかとの今回の話し合いで出てきた「障がいのある人たちの活動が街の価値を上げている」といった評価は、URの人たちにとっては今まで考えもしなかったことだろうと思います。だからこそ検討する価値があると思います。 ぷかぷかが霧が丘にあることで「霧が丘の街がますます好きになりました」という人が現れたということは、とても大きな意味を持っています。そのことを街をデザインする視点で考えて欲しいと思うのです。みんなが暮らしやすい街、居心地のいい街を作る上で何が大事なのかが見えてくるはずです。 私の話を聞くだけでなく、ぷかぷかさんたちが働いている様子をぜひ見に来て欲しいのですが、コロナウィルスのこともあってそれが難しいのがなんとも歯がゆいです。 資料としておいてきた『ぷかぷかな物語』『pukapukaな時間Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ』にぜひ頑張って欲しいなと思いながら帰ってきました。 この人がこうやって働いていることが街を豊かにする。

ぷかぷかのヒミツ

「さぽーと」という雑誌から原稿依頼がありました。 「ヒヤリハットからニコリほっとへ」という特集です。 ●●● ●●● 「プラス面をみんなで共有しよう」「笑顔と幸福感を追求する」というのがいいですね。 「厳しさや困難さなどが強調されがちな現場にあって、視点を変えればこれだけ人間味の溢れる豊かな世界があり、家族地域すべての人々と社会に大きな幸せを生むと言うことについて述べていただきます。」と原稿依頼がありました。 「社会に大きな幸せを生む」という言葉が気に入って、原稿引き受けました。 これはまさにぷかぷかがやってきたことです。「ここがアカン、あそこがアカン」とマイナス評価の多い障がいのある人たちが、どうして社会に大きな幸せを生み出したりしたのか。そこにぷかぷかのヒミツがあります。そのヒミツについて書いていこうと思います。(ヒミツといえば『Secret of Pukapuka」』という有名な(?)映画がありますが、そのヒミツを映像で語っています。見てみたい方はホームページからお問い合わせください。) www.pukapuka.or.jp ヒミツの① それはぷかぷかで働いている障がいのある人たちと「支援」という上から目線の関係ではなく、「いっしょに生きていく」というフラットな関係を作ってきたからです。 「いっしょに生きていく」ことの発端は、40年ほど前、ぷかぷか代表のタカサキが養護学校の教員になった時、障がいのある子どもたちに惚れ込んでしまったことです。おしゃべりができない、字が書けない、服が自分で着られない、トイレの後始末ができない…とできないことだらけの大変な子どもたちでした。でも、彼らのそばにいると、妙に心が安らいだり、あたたかいもので満たされたり、何よりも彼らと過ごす毎日が飛び上がるくらい楽しくて、彼らにすっかり惚れ込んでしまったのです。 今まで全く知らなかった世界を重度障害の子どもたちに教えてもらい、人生が変わりましたね。それからです、彼らのそばにずっといっしょにいたい、いっしょに生きていきたい、と思うようになったのは。 そんな思いが高じて、教員を定年退職するときに、彼らといっしょに生きていく場として作ったのが「ぷかぷか」。「支援」とか「指導」をする場ではなくて、どこまでも「彼らといっしょに生きていく」場、「いっしょに働く場」です。 「いっしょにいい一日を作ろう」というのをみんなの目標にして、一日の終わりに「いい一日だったね」って、お互い言えるような、そんな日々をみんなでいっしょに作り出してきました。 だからぷかぷかには笑顔が多いです。笑顔が多いと、お客さんも笑顔になります。ぷかぷかは誰にとっても笑顔になれる場所になっています。幸せな気持ちになれる場所、それがあることは、社会にとってすごく大事なことです。 ヒミツの② お店を始めるに当たって接客の講習会をやりました。でも、そのときにすすめられた接客マニュアルは気色悪かったので、それはやめて、ぷかぷかさんたちに任せました。結果、なんと「ぷかぷかさんが好き!」というファンができました。これは全く想定外のことでした。彼らが彼ららしく振る舞うことは、結果的にほっとするような雰囲気を作り出したのです。それだけ社会が息苦しくて、窮屈なんだと思います。みんな不自由なんだと思います。自分を押し殺しているのだと思います。だから自由に振る舞うぷかぷかさんたちを見て、ほっとする。忘れていた大事なことを思い出す。だからファンになってしまった。 接客マニュアル通りきちんとやっている福祉事業所のお店に行った方が、 「ぷかぷかに来るとなんだかほっとする」 といってましたが、本質を言い当てています。 要は何を大事にするか、ということ。社会を窮屈にしているものに敏感になること。それを拒むこと。ぷかぷかは「気色悪い」ことはやめたのです。 ぷかぷかは誰にとってもほっとするような居心地のいい場所になっています。社会に幸せをもたらしています。 ヒミツの③ ぷかぷかはおいしいパン、お惣菜、お弁当を作っています。どこまでも「おいしい」ということにこだわっています。 福祉の業界は、障がいのある人が作ったものだから買ってあげる、そういう人が作ったのだから買ってもらって当然、というお互いのもたれ合いが多い業界です。ぷかぷかはそういうもたれ合いではなく、「おいしいから買う」という関係にこだわってきました。 おいしいからパンもお弁当もよく売れます。売れるからみんなのテンションが上がります。おいしいものを作ろう、という創意工夫が生まれます。仕事の励みになります。職場が活気づき、たくさんの笑顔が生まれます。笑顔を見て、さらにお客さんが増えます。好循環が生まれます。 地域においしいお店があることは、それだけでうれしいものです。社会に幸せをもたらしています。 ヒミツの④ ぷかぷかはぷかぷかさんたちが作り出すアートをたくさん社会に差し出しています。ぷかぷかさんたちのアートは社会に潤いをもたらします。 こんな「ありがとうカード」をもらったら心がキュンとします。 こんな「ぷかぷかしんぶん」がポストに入っているとうれしくなります。 こんな絵に出会うと、心がほっこりします。 こんなお弁当が届いたら本当にうれしい 卒園式でこんなクッキーもらえたら子どもたちは大喜び SDGsのニューヨークの大会にぷかぷかさんの絵が登場。言葉を超えてあたたかいものを届けました。 ぷかぷかのアートは社会に大きな幸せをもたらしています。 ヒミツの⑤ ぷかぷかさんたちと地域の人たちで演劇ワークショップをやっています。6ヶ月かけて芝居を作り、大きなホールの舞台で芝居の発表会をやります。 彼らといっしょに生きるとこんなにも豊かなものが創り出せる、ということが一目でわかる舞台です。。 ぷかぷかは社会を豊かにし、大きな幸せをもたらしています。 ヒミツのまとめ ぷかぷかのヒミツをまとめた本があります。『ぷかぷかな物語』という本です。ラブがてんこ盛りの本です。このてんこ盛りのラブこそが社会に大きな幸せをもたらしたと思っています。ぜひ読んでみてください。 www.pukapuka.or.jp

次郎は神様にもらったんでしょ

少し前ですが、「ハートネットTV」で「次郎という仕事」を見て、その中で「なんかもったいないんだけど、次郎を街の人に貸してあげるよ、ぐらいな感じですかね」というお母さんのいい方がすごく印象に残りました。次郎との生活は幸せいっぱい、「その幸せを街の人にもわけてあげようと思って…」というお母さんの発想が素晴らしいと思いました。 そんなお母さんが次郎さんのことをnoteで語っています。 note.com お姉さん、お兄さんとの関係がいいですね。お姉さん、お兄さん、お母さん、三人とも、次郎さんがいることで幸せな人生を送っていることがすごく伝わってきます。 お兄さんの「次郎は神様にもらったんでしょ」という言葉はズンときました。障害者は社会に迷惑をかけているとか、社会の重荷、と多くの人たちが思っているこの社会の中で、お兄さんのこの言葉は、大きな希望を感じる言葉でした。こんな言葉をぽろっと口にするお兄さんこそが、お互いもっと気持ちよく生きられる社会に変えていくのだと思います。 障がいのある人がいることで、一緒に暮らしている人たちが幸せになる。あんまり幸せだから、街の人たちにもわけてあげようかな、って思ったお母さんの気持ちが見えた気がしました。 「ボクには、大きな仕事があるらしい。それは、ボクがボクらしく生きていること!」 次郎さんらしいやり方で街で買い物をして、街の人たちは戸惑いながらも、次郎さんとのやりとりを楽しみにしているようです。お母さんにわけてもらったつかの間の幸せです。次郎さんはそうやって毎日街を耕しています。それが「次郎という仕事」。次郎さんにしかできない仕事。そこに次郎さんが社会にいる理由、社会にとって次郎さんが必要な理由があります。 昨日たまたまテレビで「イントレランスの時代」というドキュメンタリーを見ました。相模原殺傷事件をはじめ、不寛容な時代を象徴するものを取り上げ、ああ、今、大変な時代に生きているんだ、とちょっと気が滅入ってしまいました。 ヘイトスピーチを繰り返すデモのそばで、カウンターの人たちが叫びます。カウンターの人たちの姿にはほっとするものを感じましたが、カウンターを出すだけでは不寛容な時代はなかなか変わりません。どうしたらこの不寛容な時代は変わるのか、私たち一人一人が本気になって考えないと、社会の不寛容さは増すばかりです。 そんな時代だからこそ、「次郎の仕事」が街の中で光ります。ぷかぷかさんたちの仕事も街の中で光っています。障害者は社会に迷惑をかけている、社会の重荷、と考えている人たちが、街の中で彼らに出会えば、自分の思い違いに気がつきます。不寛容な心を、少し柔らかくします。ほっこりあたたかいもので満たしてくれます。笑顔にしてくれます。 「イントレランスの時代」の中で、番組を作った神戸金史さんの息子さんカネヤンが、作業所の仕事の工賃をコツコツ貯めてiPhoneを買いに行く場面がありました。1円単位で計算したお金を持っていき、テーブルの上に1万円札、1000円札、500円玉、100円玉、5円玉、1円玉を並べます。なぜかこの場面で涙がこぼれてしまいました。真面目に働いて、真面目にお金を貯め、ほしくてたまらなかったiPhoneを手に入れます。机の上に並べられたお金はカネヤンの努力そのものでした。 こんな風に現金をきちんとそろえてお店に来る人は、そんなにいないと思います。ショップの店員さんはちょっとびっくりしたのではないかと思います。障がいのある人がこんなふうに真面目に働いて、欲しかったiPhoneを買いに来る。働くことの原点がここにあります。こういう人の存在こそが、不寛容な時代の人の心をやわらかく耕していくのだと思いました。店員さんの笑顔が素敵です。 みんながカネヤンみたいに目標に向かってコツコツ働いて、自分の人生が満たされていれば、誰かを排除するなんてことはしないのだと思います。カネヤンの生きる姿勢に、つい涙がこぼれてしまったのです。 不寛容な時代にあって、彼らの仕事はひとつの希望だと思います。彼らこそが、この不寛容な時代を救ってくれるような気がしています。 彼らが社会の中で彼ららしく生きること、それがこの不寛容な時代を少しずつ変えていく、とても大事な、そして大きな仕事になっていると思います。

人間であることを取り戻す

相模原障害者殺傷事件で問われた問題について、丁寧に語った素晴らしい記事がありました。 mainichi.jp 光っていたのは、安易に社会の風潮や政治という漠然としたものに答えを求めないという姿勢。抽象的な話ではなく、やまゆり園の現場の問題をきちんと問い詰めていこう、と。 《安易にそのような論調を受け入れてなんとなく納得してしまうのは、事件の焦点をぼかし問題意識を希釈してしまいかねないということだ。社会全体や政治という漠然としたものに矛先を向けられることで、津久井やまゆり園の幹部、監督する立場にある行政当局などはさぞ安堵(あんど)していることだろう。》 裁判で被告が「障害者がかわいそう、人間扱いされていない」と証言したにもかかわらず、津久井やまゆり園、行政当局は結局何も問われませんでした。結果的に、事件の温床は残ったままです。なんのための裁判だったのかと、あらためて思います。刑事事件の裁判は被告に罪が問えるかどうかを見るだけなので、そんなもんだよ、と多くの人はいいます。 死刑が宣告され、被告が控訴しなかったので、これで裁判はおしまい。事件の背景となったやまゆり園の問題はどうなるのでしょう。 記事は、被告の価値観の変容はやまゆり園の影響を受けている、とはっきり書いていました。 《「障害者は可愛い」が180度暗転して「障害者には生きる価値がない」へと変わるには、劇的な価値観の転換をもたらした何かが現場にあったと見なければなるまい。「障害者はかわいそう。人間として扱われていない」という施設内の劣悪な処遇実態がその「何か」ではないのか。》 ここのところこそ、あらためて検証する必要があります。筆者は検証委員会のメンバーだそうで、すごく期待したいと思っています。 ただ、検証の結果、様々な問題が出てきたとしても、やまゆり園は本当に変わるのか、という疑問はあります。 2年前のNHKスペシャルで13時間も拘束された女性の話が取り上げられていました。13時間も拘束するなんて信じられないことです。私には絶対にできないことです。 どうしてそんなことができてしまうのでしょう。 それは多分相手と人として付き合っていないからだと思います。自分が人間であることを忘れてしまっている。だから13時間も拘束することに何の抵抗も感じないのだと思います。 まわりにいた人たちが何も言わなかったことも異常です。やまゆり園はそういう雰囲気の施設だったのだと思います。 検証の結果、改善を要求され、いろいろ改善されるところは出てくると思います。13時間の拘束もなくなるのだと思います。 でも、それでやまゆり園は変わったと言えるのでしょうか? いろいろ外からいわれてやめるのと、13時間の拘束なんて、私にはできない、と思ってやめるのでは、理由が全く違います。 やまゆり園が変わる、というのは、職員が人間であることを取り戻した時だと思います。その時初めて、相手と人として付き合うことができ、13時間の拘束なんて、私にはできない、という言葉が出てきます。 事件の温床が残る、というのは、現場の職員が人間であることを忘れてしまっている、ということです。 人間であることを取り戻すにはどうしたらいいのか。以前にも書きましたが、障がいのある人たちと人として出会うことだと思います。支援という上から目線の関係ではなく、フラットな関係、一緒に生きていく関係での出会いです。 ぷかぷかのお店ではたくさんのお客さんが彼らといい出会いをし、彼らのファンになりました。「障害者はなんとなくいや」と思う人の多い今の社会にあって、「彼らのことが好き!」というファンを「彼らとのいい出会い」は作りだしたのです。出会いは、社会を変えるチカラなのです。 やまゆり園の職員が、こんなハッピーな出会いを障がいのある人たちとやっていれば事件は起こらなかったはずです。障がいのある人たちのことをよく知らない普通のお客さんができることを、どうしてやまゆり園の職員はできなかったのでしょう。ここにこそ一番の問題があるように思います。 記事にこんな言葉がありました。 《重度障害の人々の生きる意味や価値について、抽象論ではなく、もっと能動的かつ具体的に見つけていきたいと私は思う。彼らを支援している職員や家族のなかには日常的にさまざまな影響を彼らから受け、生きる意味や価値を実感している人は多い。それをあえて言葉にすることで、家族や職員という閉じられた関係の中だけでなく、社会に向かって価値の共有を図ることにもなるのではないかと思う。》 ぷかぷかは5月から重度障害の人たちの生活支援の事業所「でんばた」(田んぼと畑)をはじめます。地域の人たちと一緒に畑を耕したり、田植えをしたりします。みんなでのらりくらりと野良仕事をするのです。いつもいろんな人が出入りする、風通しのいい事業所です。お互い「いい一日だったね」って言えるような日々をみんなで作り出します。重い障害を持った彼らと一緒にどんな物語が創り出せるか、すごく楽しみにしています。 重度障害の人たちと一緒に生きる意味や価値について、抽象論ではなく、具体的に、日々の出来事の中から見つけていきたいと思っています。ぷかぷかが今までやってきたことと同じです。相手が今までよりも少し障害の重い人たちです。 ホームページからどんどん発信します(「ぷかぷか日記」→「カテゴリー」→「のらりくらりと野良仕事」)。のらりくらと野良仕事やりながらの発信、楽しみにしていてください。

てんこ盛りのラブを、世界の隅っこで叫ぶ

しらいわさんが『ぷかぷかな物語』の感想書いてくれました。 note.com キラッと光る素敵な言葉があちこちにありました。 「10年分生きて得した気分になった」 『ぷかぷかな物語』はぷかぷかがはじまってから10年の、てんやわんやの物語です。しらいわさんは、読みながら、その物語の世界をぷかぷかさんたちと一緒に生きたのだと思います。だから「10年分生きて得した気分になった」。 私は「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ。その方がトク!」と言い続けてきました。それに対して、見学に来た福祉関係の人が、彼らとのお付き合いをトク!なんていうのはおかしい、といったことがありました。でも彼らとお付き合いすると毎日がすごく楽しいし、私たちとは発想が違っていて、付き合えば付き合うほど自分の世界が広がっていきます。これはやっぱり人生「トクした!」としか言いようがありません。 でも、支援という関係でしか相手を見られない人にとっては、そういう関係は受け入れられないのだと思いました。なんかすごく不自由なものを感じました。そこから自由になれば、もっとおもしろいことが生まれるのに、と思います。 「世間がヘイトで一色になる前に、色とりどりの色を届けたい。こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界があるのだと伝えたい。そんな思いに溢れた本だ。」 相模原障害者殺傷事件が発信した「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」のメッセージは、死刑判決が出た後も、社会の中に残ったままであり、それは障がいのある人たちを社会から排除し、当事者、家族にとっては「恐怖」とも言える社会を作っています。 「私の子どもは命の選別を否定しない社会で、真っ先に命の選別をされる存在として、生きるに値しない命として判断されかねないこの社会で、生きねばならないのだ。その恐怖は大きい。」 としらいわさんは書いています。しらいわさんの息子さんは重度の障害を抱えています。 事件の発信した言葉に対して、ぷかぷかは「それは間違っている」「障がいのある人たちはいた方がいい」「障がいのある人たちはまわりをハッピーにする」というメッセージを発信し続けました。言葉だけでなく、具体的で、肌で感じるようなメッセージです。 「こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界がある」というメッセージを、ぷかぷかさんと一緒に生きる日々の出来事を写真に撮り、映像に撮り、言葉を添えてFacebook、ブログなどで発信してきました。 「こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界がある」ことを肌で感じられるワークショップ、パン教室、アートのワークショップをやってきました。 演劇ワークショップではぷかぷかさんと地域の人たちで6ヶ月かけて芝居を作り、大きなホールの舞台で発表してきました。一緒に生きていった方がいい、と一目でわかるような芝居です。一緒に生きるとこんなに豊かなものが生まれる、と一目でわかる芝居です。 そういったメッセージに共感する人が少しずつ増え、ぷかぷかのまわりの社会は変わってきました。『ぷかぷかな物語』はその記録です。記録という冷たいものではなく、思いの溢れた熱い本です。 「私は、障がいのある子の親として、障がいがあることは、不幸ではないことを、しっかり伝えられているだろうか?障がいのある子を育てて、どれだけ、幸せと、喜びと、豊かさをもらったかを、伝えられているだろうか?」 花岡知恵さんは重度障害児のnahaちゃんの話をブログやFacebookで発信し、hanaちゃんのファンをたくさん作りました。重度障害児と聞けば、たいていの人はちょっと引いてしまうのですが、花岡さんの発信するサイトでは「hanaちゃんが好き!」というファンがやたら多いのです。 「世界がhana基準になったら」は、お母さんがhanaちゃんと出会うことで、世界が変わった話が書かれています。 ameblo.jp 浅川素子さんは二人の息子さん(二人とも重度障害)を「うちのぷかぷかさん」といい、地域でたくさんの関係を作ってきました。たくさんのファンがいます。こんな話が私は好きです。 ameblo.jp こんな風にして家族の方がもっともっと発信すれば、社会は変わっていきます。 「世の中の振り子がヘイトに大きく振れた今、 私たちは、てんこ盛りのラブを世界の隅っこで叫ぶのだ。」 「てんこ盛りのラブを世界の隅っこで叫ぶ」この言葉には、なんかもう、感動してしまいました。 そうか、ぷかぷかって、彼らに対するラブがてんこ盛りなんだってあらためて気がつきました。しらいわさん、ありがとう! 「支援」じゃなくて「ラブ」がてんこ盛り。福祉関係の人にとっては、なんじゃ、それ、っていう感じだと思います。でも「ラブ」がてんこ盛りのぷかぷかが、実際に社会を変えてきたわけですから、何か文句あっか、という感じ。 誰にとっても居心地のいい社会を作るのは「支援」じゃなくて「ラブ」! それを世界の隅っこで叫ぶのです。 世界の隅っこ。ここから社会が変わるのです。 「もしも自由と愛と平和を望むなら、どうか出会ってほしい! 私たちが当たり前だと思っていた常識をひっくり返し、知らず知らず閉じこもっていた殻を壊し、ガハガハと心の底から笑わせてくれる存在に。」 10年前、街の人たちに障がいのある人たちに出会ってほしいと思い、ぷかぷかを街の中に作りました。ぷかぷかは就労支援の場である前に、街の人と彼らとの出会いの場です。びっくりしたり、戸惑ったり、ガハガハと笑ったりしながら、たくさんの人が彼らと出会いました。 『ぷかぷかな物語』は、その出会いの物語でもあります。彼らとの出会いが何を作り出したのか、それはひとことで言えば、社会の豊かさです。 区役所の人権研修会では、こんな素敵な笑顔が生まれました。 こんな素晴らしい舞台 ぷかぷかさんと大学生と地域の子どもたちが一緒に描くと、こんな素晴らしい鯨の絵が生まれました。 みんなみんな彼らとの出会いが作り出した社会の豊かさです。 だからこそ、彼らと出会ってほしい。出会わなきゃ、ソン! 『ぷかぷかな物語』の購入はこちらから shop.pukapuka.or.jp

今あらためて 相模原障害者殺傷事件

障害のある子どもを抱えたお母さんの相模原障害者殺傷事件に関する素晴らしいブログ。 note.com 裁判が終わり、マスコミもほとんど取り上げなくなりました。黙っていれば、事件は忘れられてしまいます。 「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」 事件を象徴するこの言葉に、どう反論していくのか。言葉で反論するだけでは社会は変わりません。この言葉を超えるものをどう具体的に創り出していくのか。そうやって実際に社会を少しずつ変えていく。そこが大事だと思います。ぷかぷかはそれを実際にやってきました。 ぷかぷかは事件のはるか前から 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」 と言い続けてきました。 お店、外販先、大学、区役所の人権研修会、小学校などで、ぷかぷかさんたちと街の人たちのいい出会いをたくさん作ってきました。結果 「ぷかぷかさんが好き!」 というたくさんのファンができました。ぷかぷかのまわりの、障がいのある人たちを見る社会の目が実際に変わってきたのです。 たくさんのファンができる中で 「障がいのある人たちは、社会を耕し、社会を豊かにする存在」 であることに気がつきました。あれができないこれができないとマイナス評価の多い社会にあって、プラスの評価をたくさん作って来たのです。 ぷかぷかの価値はぷかぷかさんたちが作ったものです。それを考えると、ぷかぷかさんたちが社会の中で果たしている役割、創り出してきたもののすごさがわかります。 ほっこりあたたかな気持ちになるアート作品をたくさん作ってきました。昨年はニューヨークで開かれたSDGsの国際大会で事例を発表した日本の企業がレポートの表紙にぷかぷかさんの絵を使ってくれました。 アート屋わんどのサイトです。社会を豊かにするものがいっぱい詰まっています。みんなぷかぷかさんたちと一緒に生きていく中でできたものです。「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」に対するぷかぷかの力あるメッセージです。 www.pukapuka.or.jp 「一緒に生きていった方がいい」を、言葉でいうだけでなく、障がいのある人たちと地域の人たちで一緒に芝居を作り、 「一緒に生きていくと、こんなに豊かなものができる」 ということを舞台で表現してきました。 あーだこーだいわなくても、一目で「一緒に生きていった方がいい」とわかる舞台です。それをこれからも作り続けていきたいと思っています。 ぷかぷかは事件に対するメッセージとして映画も作りました。『Secret of Pukapuka』がそれです。映画の冒頭で事件にふれています。カナダのバンクーバーで開かれた世界自閉症フェスティバルで上映しました。 事件をどうやって超えていくのか、を映像でうまく表現できたと思っています。まだ見ていない方はぜひ見てください。問い合わせはこちら www.pukapuka.or.jp 事件を生んだやまゆり園の支援のあり方も問われることなく裁判は終わってしまいました。事件の温床は残ったままです。しかもこの温床は、やまゆり園だけでなく、多くの支援施設と地続きでつながっています。 私は事件について何度も何度もブログに書き、いろんなサイトに投稿してきました。ところが福祉関係のサイト2カ所から排除されました。支援という上から目線の関係性を問うものが多かったので、チクチク刺さるものがあったのだと思います。うっとうしいと思ったのでしょう。 排除されてから、問題がやまゆり園にとどまらないことに気がつきました。だから事件がこのまま忘れられてしまうことが怖いのです。 やまゆり園はかながわ共同会という社会福祉法人が運営しています。社会福祉法人はNPO法人に比べ、社会的な責任が大きいはずです。どうして福祉の現場でこのような事件が起こったのか、運営の責任者として社会に対し、きちんと語る義務があったと思います。事件を植松一人のせいにして、事件現場を運営していた責任者としての言葉はひと言もありませんでした。そのことを裁判で追及されることもなく、マスコミも追及しませんでした。法人を監督していた神奈川県の責任も問われませんでした。 「共に生きる社会かながわ憲章」などと歯の浮くような言葉を並べるよりも、事件に対する神奈川県の責任をきちんと検証すべきです。 結局、何もかもが無責任なまま、裁判が終わってしまったのです。社会が再生する機会を失ったのではないか、と思っています。 がっかりしました。それでも、私たちは未来に向けて希望を失うわけにいきません。 だって、目の前に元気いっぱいのぷかぷかさんたちがいるのですから。 今日も、明日も、あさっても、お互い 「いい一日だったね」 って言える日々をみんなで作っていきます。その日々こそが、新しい歴史を作ります。

不寛容ーとがった心を丸くするには

「こんなはずじゃなかっただろ?ー不寛容を考える」フェア、選書リストに、なんと『ぷかぷかな物語』が入っていました。 note.com 《 嫌韓感情を煽るヘイト本、「障害者は不幸をつくる」という優生思想、貧困に対する自己責任論、従軍慰安婦の否定。 私たちは不寛容な時代を生きています。》 不寛容、というのは要するに心がとがっているのだと思います。心にゆとりがなくて、おおらかさを失っているのだと思います。 では、どうしたらいいのか。フェアで提案されている本を読むのも一つの方法です。 いちばん簡単なのはぷかぷかさんとお付き合いすることです。 こんな絵に出会うと、とがった心が丸くなります。 こんな字が扉にはってあったら、とがった心が丸くなります。 こんな笑顔に出会ったら、とがった心が丸くなります。 大根を買おうと思って、こんな字で出会ったら、とがった心が丸くなります。 一緒にワークショップやったら、とがった心が丸くなります。 こんな人とは一緒にいるだけで、とがった心が丸くなります。 「ぷかぷかしんぶん」読むと、とがった心が丸くなります。 『pukapukaな時間』見ると、とがった心が丸くなります。 ぷかぷかのお弁当食べると、とがった心が丸くなります。 ね、ぷかぷかさんとお付き合いすると、こんなことが毎日いっぱいあるのです。自然にとがった心が丸くなります。とがった心が丸くなると、まわりを見る目がやさしくなります。生きることが楽になります。楽しくなります。 だから、彼らとはお付き合いした方が、一緒に生きていった方がトク! 不寛容な心が排除している障がいのある人とお付き合いすることで、とがった心が丸くなります。排除した彼らに私たちは助けられているのです。なんという皮肉。 『ぷかぷかな物語』にはぷかぷかさんと一緒に生きていくことで生まれた物語が満載。読むと、とがった心が丸くなります。 『ぷかぷかな物語』の購入はこちら shop.pukapuka.or.jp

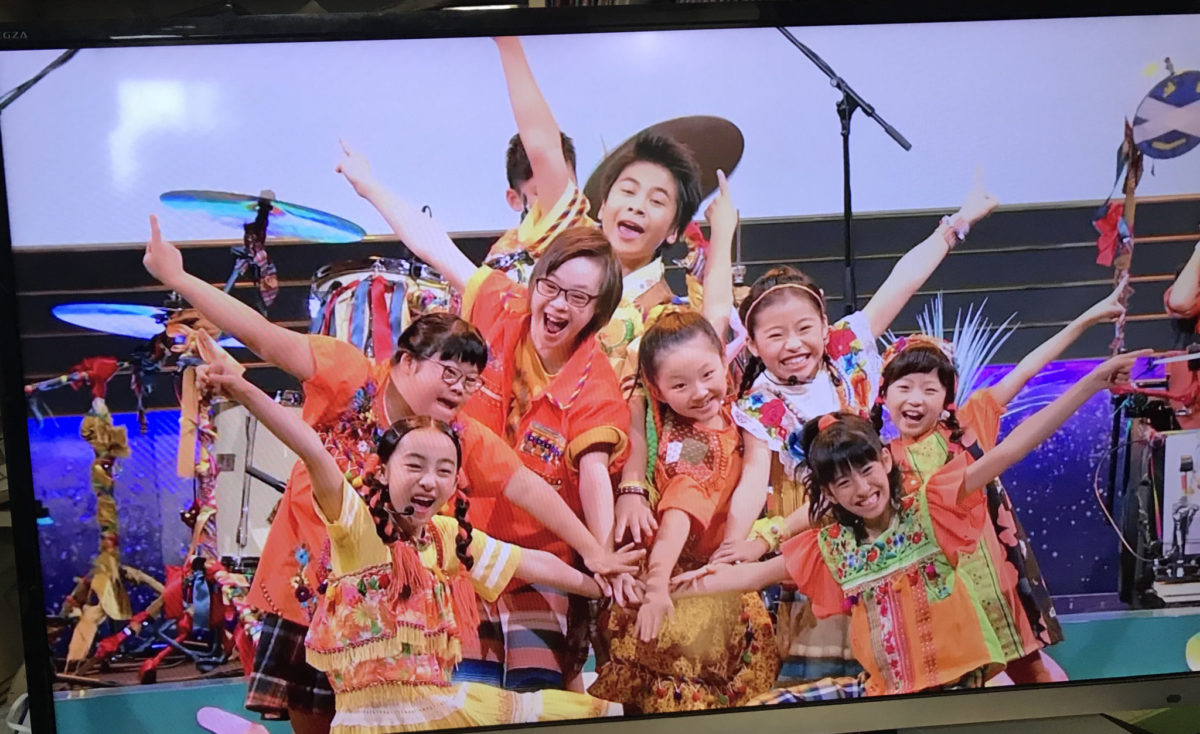

EテレのFoorin楽団ドキュメント、本日午後4時から再放送

土曜日にやったEテレのFoorin楽団ドキュメント、本日午後4時から再放送があります。ぜひ見てください。 障がいのある人、ない人が一緒に生きていくとこんなに楽しい!こんなすごいエネルギーが生まれる!ということが一目でわかります。 ただ一緒におもしろいこと、楽しいことをやる。それだけで、こんなにすごい世界が生まれます。 www2.nhk.or.jp 「一緒に生きる」って、この映像見てわかるように、すごい「パワー」を生みます。その「パワー」は、障がいのある人もない人も、お互いが気持ちよく生きることのできる社会を作ります。 楽しいことやりながら、気持ちのいい、新しい社会が作れるなんて、すごいトク!です。 ぜひ、みんなでやりましょう。 テレビ見て、いい番組だった、っていうだけでは社会は変わりません。近くにいる障がいのある人たちと、ぜひ楽しいこと、一緒にやってみてください。きっと新しい世界と出会います。その出会いがあなたを変え、社会を変えます。 ★録画して、ぜひたくさんの人に見せてあげてください。 www.pukapuka.or.jp

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。