ぷかぷか日記

障がいのある人と生きるということ

その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間

先日八王子で福祉フォーラムがありました。 感想を読むと、たくさんの素晴らしい気づきがあったようです。その気づきをぜひ今後の活動に生かして欲しいと思います。 こんな気づきがありました。 「○○をどうにかしなくっちゃ、そのためにはどうしたらいいんだろう…そんな風に考えていました。その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間。」 これを書いた人は、ひょっとしたらこの気づきによって少し楽になったのかなと思いました。楽になったところで、ぜひ今までと違うおつきあいをしてみて下さい。多分、毎日が楽しくなります。お互いにとって「いい一日」が作り出せます。 「○○をどうにかしなくっちゃ」。この「支援」という、どこか不自由な関係。そこから、お互いが自由になること。『Secret of Pukapuka』のSecret(ヒミツ)は、まさにそこにあります。だから映画の中で、みんなが生き生きと活動できているのです。 何よりも、ここから新しい文化が生まれます。障がいのある人たちを排除しない文化です。障がいのある人もない人も、お互いが気持ちよく暮らせる文化です。 やまゆり園事件は重い事件だっただけに、みんなそれについて語ることを躊躇してしまいます。でも、映画の中で大家さん(めがねの女性。毎日のように小さな子どもを連れてぷかぷかにクリームパンを買いに来ていたお客さん)がいっていましたが 「バスの中で知ってるぷかぷかさんがいればあいさつします。それだけでバスの中の雰囲気が変わります。それが事件に対して私ができることかな」 やまゆり園事件を超える社会は、こんな小さなことから始まるのだと思います。クリームパンを買いに来ていただけのお客さんが、ぷかぷかさん達とのおつきあいの中で、やまゆり園事件について語るまでに成長したこと。ぷかぷかさん達が社会を耕し、豊かにしている、というのはこういうことです。 フォーラムが終わってから近くであった八王子生活館の織物展を見に行きました。素晴らしい作品が並んでいました。こんな作品に出会った人は、やまゆり園事件の犯人が言った 「障害者はいない方がいい」 などとは絶対にいいません。 「こんな作品を作る人は社会にいて欲しい」「あなたが必要」 って思います。 こういう素晴らしい作品をどんどん社会に出していくこと、それが事件を超えるために私たちができることだと思います。 こんな作品は社会を豊かにします。個別支援計画は、その豊かさを追い切れているだろうか。 感想の中にこんなのがありました。 「“言葉”にすることで、そこで止まっちゃう、見えなくなっちゃう怖さがあるなと思いました。言葉にできない空気とかたくさんあるのに。」 核心を突いています。 映画の感想 ●なぜか涙が出てしまいました。なぜ涙が出るのか、わからないのですが。 ●セノーさん、良いなぁ… ●毎日の暮らしの様子が伝わってきました。シークレットがじわじわ広がりますように… ●パンが焼き上がるおいしそうな匂いがしてくるような映像でした。みなさん、生き生きされてましたね。 ●とても楽しそうにしていてよかった。スタッフ、地域の人、利用者さんの会話を見て、対等語(ため口)を使用しているのが好印象だった。制度上は必ず敬語を使わなくてはいけない、君、ちゃん付けも禁止といわれているが、私個人は、そのような堅い雰囲気は好きではないので、とてもよかった。 呼称、話し方などの制度に従うのは、利用者さん達に本当によいことなのか。 ●ひとりひとりが生き生きと楽しそうにしている姿に元気をもらいました。 ●郵便局の方とのやりとりの場面はとてもほっこりしました。街の人たちが「あ、今日は調子よさそう」「あ、今日はブルーなんだ」そういった気づきがあって、その時にどう声をかけたらいいのか。支援員を通さずに関わることで、もっと楽しい部分の知的障害のある方に出会えると思うので、本当に素晴らしいと思いました。 ●障害を持つ方と普通に出会う場が今の社会に少ないことを改めて感じました。ぷかぷかはパン屋に行ったらぷかぷかさんと出会う。シンプルなところですごくよいと思いました。 ●胸の中に暗いおもりがありました。でも、心が明るくなった。 ●ぷかぷかのみなさんが楽しそうに働き、過ごされているところがよかった。「ぷかぷかさんが街を歩くことが、この街を耕している」という高崎さんの言葉が印象に残りました。 ●コロネ食べたくなりました。「むっつり大王」と「ぷかぷかさん」なるほど。 ●ぷかぷかさんとおつきあいがあるおかげで、バスの中で彼らと会ってもあいさつができる。あいさつすれば、障がいのある人がいることで生まれるバスの中の緊張感がほぐれる…という女性のお話。障がいのある方と楽しいおつきあいをした経験があれば、そんな時間が生まれ、障害のある方とおつきあいのない方も何かが少し変わる。ささいなことだけど、こんなことなら少しずつできそうな気がする。障がいのある人たちもどんどん外に出て、その人達の素敵なところ、ほっとできる空気を感じてもらえる機会を作れたらと思った。 ● ○○をどうにかしなくっちゃ、そのためにはどうしたらいいんだろう…そんな風に考えていました。その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間。 ●ぷかぷかに憧れています。八障連で研修ツアーをやって下さい。 ●第一に障がい者の個性、楽しさ、自然さが特に感動した。 確かに個性の強さがあり、初めての時は戸惑いがあるかと思う。 劇を見て、障がいがある人の劇とは感じなかった。 ●みんながとても生き生きしていて、自分がボランティアをしていた時や、バイト先にいた障がいの人と過ごした日々を思い出しました。忘れた歌詞を教えてくれたり、移動中に新幹線を見ながら盛り上がったり、また一緒に過ごす日が来たらいいなと思いました。 空気を読まず、いつもどおりのぷかぷかさんはとても素敵でした。 ●主人公は地域の人びとだなーと思いました。ぷかぷかさんのことを面白がる余裕はどこへ行った? トークセッションの感想 ●“賃労働”から入った人も、利用者さんと接するうちに“仕事”になっていくと思います!私がそうだったなと思います。 職員が利用者さんのヘルパーとしてそばにいることで、街に出ても、利用者さんが街の人と直に接する機会を奪っているのはジレンマです。ひとりで出かけてもらった方が、素敵な体験をしてくるかもな〜!! ●アセスメントシートとか、個別支援計画とかありますが、“言葉にしないこと”の大切さを感じました。“言葉”にすることで、そこで止まっちゃう、見えなくなっちゃう怖さがあるなと思いました。言葉にできない空気とかたくさんあるのに。 ●「いい一日を作る」先を思う必要がなく、これから「いい一日を作る」の生活をしていこう。 ●拝見させていただいたウェブサイトもとても力を入れられている様子、そしてしんぶんをポスティングするなど、発信に力を入れていること、素晴らしいことだと思いました。 そういったところまで気を使える“余白”“余裕”のようなものもあるのだと思いました。 ●とてもよかったです。障害者に興味ない、知らない、怖い、と思っている人にこそ、見てもらいたいですね。 “普通”というものに近づけるように支援されているのが当たり前の現実。私も違和感を持ちながら、そう育ててきたかも知れません。その違和感が、ぷかぷかさんを見てわかりました。ありがとうございます。 ●個別支援計画の目標を「いい一日を作る」の一点にしているのがとても印象的だった。 仕事と賃労働の違いについても考えさせられました。ボランティアをしてまで彼らと関わろうとは思ったことがないので、賃労働として働いていたのかと思いました。 ●支援者、支援される立場について「逆になる」という言葉が印象的でした。 ●いろいろ勉強になりました。障害のある方を見る目が変わりそうです。 ●「ぷかぷかさんが社会を耕している」「私たちが彼らに支援されている」「彼らのこと、楽しいと受け止められるか」「支援という言葉は、“する側”と“される側”に固定してしまう」という言葉が印象に残った。 ●久しぶりにスクリーンで映画を見て、トークショーで刺激を受けました。 ●毎日好きなことができるといいです。たとえば「あいさつ」「おいしいと思う」ときどき「海に浮かぶ」とか。 ●司会の鈴木さんのお話がとても聞きやすく、心地よかったです。リラックスした様子の盲導犬見られてよかったです。 ●賃労働とLife Work/わけていいのでしょうか?その二つが重なるのが福祉の仕事だと思っています。やり過ぎてもだめ、やらなすぎてもだめ。むつかしいですねー ●昔はもっと自由だった…いろいろできた。福祉は後退したと思いますか?希望はありますか? ●自由な時代を知っている人と、新しい制度のある時代の人と物語が共有できていない。新しい物語が必要ですね。 ●私は中途失聴者です。多少なりとも社会に出て耕しているかも? 今日は文字を追っていたので、映像を見逃したのもあり、またメモっていると字幕がなくなってお話が虫食い状態になることも…でも、参加できてよかったです! ●少し長く感じました。 ●視覚障害の女性のおっしゃっていましたが、買い物などをする時はお店の方と話をして、自分がわかりやすいように並べてもらったりすれば、同じ障害を持った方が来た時に困らなくて済む。お店の方とのそういうコミュニケーションがとても大事。そんな思いで街に出ている。 というお話がよかった。こういうことが街の人たちを少しずつ変えていくのだと思う。 ●私も気がつくと同じ事業所に30年関わっています。友人の紹介で障害のある方の織りのサポートの仕事をしています。彼らの織りのおもしろさは私にはまねもできません。胸がときめくほどの作品を彼らは作ります。織り上がるたびに「いいね」「すごいね!」と思い、たくさんの人に見てもらいたいと思いながら30年やってきました。 今日は個別支援計画の打ち合わせをしてきたのですが、今日の話を聞いて、元々じぶんがやりたかった、彼らの魅力を伝える事に専心していこうと思いました。 ●この人たちとつきあうと得ですよのアピールがもっとあってもよかった。 賃労働と仕事、わかりますが、ちょっとおもしろくない。 ●福祉関係の経営としては、お金が必要であるが、長く続けるにはお互いの心をわかり合う気持ちが大切。 ●本音で話し合うことと、建前(支援や制度)のようなものの間でモヤモヤすることがあったので、少し心が晴れたような、またもやっとするような… ●ベビーカーを使うようになって、障害のある方の苦労が少しだけわかるようになりなした。ガタガタ道、電車、エレベーターを譲ってもらえない。私は一時ですが、このストレスを一生背負うのかと思い、子育て支援と障害者支援を一緒に考えると、ママ達の意識が変わるかなと思いました。 ●我が子は発達のでこぼこちゃんやダウン症の子どもも一緒に保育されています。子どもたちは普通に仲間として受け入れています。そんな姿を見ていると、親子で障がいの人たちと関われる場があったらいいなと思いました。

偏見をなくすには、障がいに対する固定概念(マイナスの評価)を壊すこと

「自分自身を輝かせ、周りに人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的」 先日、緑区役所の人権研修会で出てきた言葉です。障がいのある人に対するイメージをひっくり返すような素晴らしい言葉だと思います。 日々障がいのある人たちに接している津久井やまゆり園の現場でこんな言葉が出てきていたら、あのような事件は起こりませんでした。日々接していながら、どうして出てこなかったのだろうと思います。事件後もどうして出てこないのでしょう。そここそもっともっと問われるべきだと思います。 「支援」は相手を、あれができないこれができない、とマイナス評価するところから出発します。その関係の行き着く先が、あの事件だったのではないかと思っています。「支援」が作る関係性を、やはりどこかできちんと問う必要があるのではないかと思います。 多様性の求められる時代です。日々障がいのある人たちに接している福祉事業者は、今こそ、彼らとおつきあいすることで生まれる豊かさを社会に向けて発信していかないと、時代に取り残される気がします。 今朝、朝日新聞に台湾のオードリー・タンさんのすばらしい話が載っていました。 ――多様性のある社会の長所は何だと考えますか。 「個人の運命が性別で決められてしまわないことだと思います。性別による制限は一方の性を持つ人に、別の性の人が体験できるものを共有できなくさせる。そんな社会から生まれる政策は、様々な人々が抱える問題を解決できません」 「例えば、デザイナーやプログラマーは性別の制約を受けずに作品をつくれます。その結果、多くの人が楽しめる作品ができあがります。多様性のある社会では、個人が生活のなかで性差によって受ける行動の制限が減り、編み出される政策も、多くの人の状況を踏まえた内容になるのです」 「性別」を「障がいのあるなし」に置き換えると、障がいのある人たちとのおつきあいが生み出す豊かさが、社会の中でどのような役割を果たすか見えてきます。 ――どうすれば社会の多様性を促せますか。 「簡単な方法は、一人一人がちょっとずつでいいので、色んな考え方を受け入れてみることです。新型コロナの感染が広がり始めたころ、台湾でつくられたマスクはピンク色で、男の子が着けるのを嫌がるという声が寄せられました。すると、台湾のコロナ対策本部の幹部たちはみなでピンク色のマスクを着けて記者会見に臨み、『ピンクパンサーは僕たちが小さな時に一番好きだったヒーローなんだ』と話したのです」 ――驚きです。 「この男の子にとってだけでなく、社会全体のピンク色に対する固定観念を壊すとてもよい機会になったと思います。こうした小さな事柄を積み重ねていくことで人々の偏見が減り、社会の多様化が進んでいくのではないでしょうか」 日本の社会において、障がいのある人たちへの偏見はまだまだ根強いです。その偏見をなくすには、障がいに対する固定概念(マイナスの評価)を壊すことです。それを壊すことができるのは、日々彼らといいおつきあいができている福祉の現場からのメッセージです。 冒頭に紹介した 「自分自身を輝かせ、周りに人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的」 といった言葉を、全国の福祉事業が発信できるようになれば、障がいのある人たちへのイメージは大きく変わります。 ともに生きるかながわ憲章を実現させるのは福祉事業所のこういう前向きのメッセ−ジです。 www.pref.kanagawa.jp 目の前の障がいのある人たちとどういうおつきあいをするのか、今、問われています。 障がいのある人に対して 「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」 と言えるような関係こそ、作っていきたいと思うのです。 3月6日の福祉フォーラムではこんなことも話題にしたいと思っています。 www.pukapuka.or.jp

友達大作戦が動き始めます

今日は一矢さんの陶芸教室。友達大作戦の出発点になる植木鉢を作りました。 先週植木鉢を作る予定でしたが、一矢さん、全然のってこなくて 「やめとく〜」 の連発。何もできませんでした。友達大作戦でいろいろ注目を浴びているので、是非ともやって欲しかったのですが、どう誘っても 「やめとく〜」 結局何も作らずで終わってしましました。 というわけで、今日はなんとかやってもらおうとあの手この手で誘いましたが、今日も 「やめとく〜」 の連発。「これでお団子作って下さい」と粘土を渡しても 「やめとく〜」 お団子を渡して、「これを植木鉢にくっつけて下さい」 「やめとく〜」 以前麺棒で粘土を何度かのばしていたので、 麺棒を出して誘ってみたのですが 「やめとく〜」 う〜、困ったなと思いながら、粘土のお団子を差し出して、 「これ大坪さんに渡して」 というと、すっと手が伸びてお団子を受け取りました。 しめた!と思い、 「大坪さんの代わりに、ここに貼り付けて」 と植木鉢を指すと、ちゃんと貼り付けてくれました。 「オー!やったじゃん。もう一回」 と粘土を渡すと、自分でくるくるお団子を作っていました。 それをまた植木鉢に貼り付けます。 大坪さん、大喜びで、一矢さんの指の跡をしっかり残していました。 一矢さん、一度やると、どんどん調子が出てきて、こんな素敵な植木鉢が完成! 一週間ほど乾かして素焼きし、その後本焼きします。再来週の陶芸教室で一矢さんに手渡します。 いよいよ友達大作戦が動き始めます。「かずやしんぶん」も制作開始です。 苦情をよこした方とうまく友達になれて、時々言葉を交わしたり、おいしいものを届けたりするおつきあいが始まれば、一矢さんの周りの社会が、ほんの少し変わります。一矢さんが自立生活を始めたことで、社会がいい方向に変わり始めます。 友達大作戦がうまくいけば、大声が止まらなくて、いろいろ悩んでいる人たちを勇気づけます。 これからどんな風に展開していくのか、すごく楽しみです。来週はコーヒーカップを作ろうかなと思っています。これもうまくできれば、2階の方にプレゼントします。一緒にコーヒー飲めたりするといいですね。

人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。

先日緑区役所で人権研修会をやりました。コロナ禍のこともあり、みんなで集まることはやめて、事前に人権研修会に関するメッセージを参加者のみなさんに送り、 www.pukapuka.or.jp 各自のパソコンでぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』を見てもらう形で研修をおこないました。その感想をまとめました。 緑区役所には毎週水曜日、パンとお弁当の外販に行っています。そういうおつきあいが感想の中にもずいぶん反映していると思いました。人権研修会をやる上で、こういうおつきあいがあったことはすごく意味があったと思います。 ぷかぷかさんと一緒にやっている外販はただおいしいパンやお弁当を売るだけではありません。ぷかぷかさんのおかげで、お客さん達を楽しく、ハッピーな気持ちにしています。これはぷかぷかさん達のとても大事な仕事です。 そして映画を見て、こんな素敵な感想がありました。 「人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。」 幸せの循環。そんな風に感じて下さる人がいたこと。とってもうれしく思いました。ぷかぷかさんと一緒に外販をやって来たことが何を作り出したか。この感想はそれを端的に語っているように思いました。 障害のある人たちは、あれができないこれができない、社会の重荷、生産性が低い、といったマイナスの評価が、悲しいことですが圧倒的に多いです。「人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…」の感想は、そういった評価をいっぺんにひっくり返します。彼らの生み出す価値が、今までにない新しい言葉で語られています。 この気づきは社会を豊かなものにします。障害のある人もない人も、みんなを幸せにします。 こんな風に彼らのことを感じられる人が社会の中でどんどん増えていった時、私たちはやまゆり園事件を超えられるのだと思います。 ●ぷかぷかのみなさんも、周りの方々も、日々をとても生き生きとその時を楽しみながら過ごされていること、画面越しでも伝わってきました。障害を抱えているかも知れないけれど、自分自身を輝かせ、周りの人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的に映りました。人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。 ●地域のこと、お互いのこと、私は普段知ろうとすることが少なく、自分の周りの小さな世界で過ごしているなと思いました。お互いがつながっていける地域、関係性を気づくために大切になさっていることや意識していることなどありますか。お互いが知り合えるために。 (★今やっていること、やろうとしていることを、ぷかぷかしんぶん、Facebookなどでこまめに発信しています。コロナ禍で休んでいますが、様々なワークショップ、パン教室、上映会、セミナーなどをやっています。) ●毎週水曜日は、ぷかぷかさんたちのお弁当を楽しみにしています。ぷかぷかさん達が笑顔で作っていると思うと一層おいしく感じます。 なぜぷかぷかさん達は受け入れられるのだろうと考えると、地域の人たちと楽しく接する機会が多いのかなと思いました。その機会を作るためには、保護者の方、支える方、高崎さんの力や思いも大きいのかと思います。 福祉施設を超えて、いろいろなことにチャレンジし、地域とのつながりを発信し続けている姿勢にいつも頭が下がる思いです。 ●ぷかぷかさんが地域に溶け込むまで、最初はものすごく苦労されたとおっしゃっていましたが、現在のように地域の一員となるまでに何かきっかけとなったことなどありましたら、教えて欲しいです。 (★特にきっかけというものはありません。とにかく毎日ぷかぷかさん達が元気に、楽しく、笑顔で働くこと。それをいつもオープンにして地域の人たちに見せ続けた事、ぷかぷかしんぶんやネット上で発信し続けたことが大きいと思います。) ●「電車の中、お一人で窓に向かって駅名やアナウンスを発声されている方がおり、子どもが少しおびえた様子でその方を見つめている」というシチュエーション。 親はそこ子にどんな声かけをするといいとお考えですか? (★社会にはそうやって一人でブツブツしゃべる人もいるんだよって教えます。ぷかぷかにもそういった方がいらっしゃいます。みんながむっつり押し黙っているより、時々そういった方が楽しそうにしゃべっている方が、ゆるっとした雰囲気ができていいと思いますよ。そういうおおらかさを私たちは持ちたいですね。) ●「やまゆり園事件」の犯人は、園で働いていたということを知り、驚いたことを覚えています。障害者と関わる中で、講師の高崎さんのような方がいらっしゃる一方、全く真逆の、犯人のような考え方を持つ人がいるということを、どう理解すればいいのでしょうか。 (★日々関わっている障がいのある人と、人として出会っているかどうか、ということだと思います。それは犯人だけではなく、やまゆり園全体が障がいのある人たちと人として関わっていなかった。だからこそ事件後も虐待が絶えません。そういう雰囲気の中であの事件は起こりました。) ●映画に出演されている方の自然な表情、振る舞いがとてもよかったです。「障害者理解」を頭で考えるより、すっと心に入ってきた感じがします。「違うこと」「個性」はあんなにも人を生き生きとさせるんだということがわかりました。 ●こんなに生き生きしていて、表情豊かなみなさんを見て、元気をもらいました。いつもおいしいパンをありがとうございます。 ●「そこにいるだけでいろんな人を耕している」という言葉に全く同感です。同じような人たちの集まる世界なんて全く面白みのない、つまらない、ギスギスした世界だと思います。いろんな個性の人がいるから世の中おもしろくなるのだと映画を見て感じました。 ●積極的に労働、活動できる場があり、ぷかぷかさん達が生き生きと生活されているのが伝わってきました。障がい(ハンディキャップ)を持つ方とともに暮らす中で、関わりも含め、フラットな関係を築いていく事が大切だと感じました。地域の方々や大学生との演劇活動などもそこにつながっていくのだと思います。 ダウン症のお子さんを持つお母さんの言葉は、実体験からの素直なお話で心に響きました。 最後に出てきた障がいではない「強い個性」という言葉が印象的でした。 ぷかぷかさんのあたたかさを感じ、それが地域に伝わっていくのがよくわかりました。 ●映画を通して障がいというものを改めて考えさせられた気がしました。全員が違う生き物なので、自分自身がふつうであると思わずに、他人を理解し、みんな違うことがいいことであると今後考えていきます。障害は社会が生み出しているという話を聞いたことがあります。配慮をおこなうことで障害はなくなります。ぷかぷかで活動する人びとは、全員笑顔で過ごしており、楽しそうにしていました。その様子が映画からとても伝わり、私も見ていて楽しくなるような、ぷかぷかの心になりました。 ●やまゆり園事件について事件内容を視聴できると思っていたので、内容が思っていたものと違って少し残念に思いました。どうしてそのような事件が起きたのか、事件を起こすきっかけになったことは何なのか、考えてみたかったからです。 (★事件に関しては以下を参考にして下さい。 ①朝日新聞がコンパクトな本にまとめています。 www.pukapuka.or.jp ②この本もとてもいいです。 www.pukapuka.or.jp ③毎日新聞デジタル「やまゆり園事件は終わったか」のシリーズは事件を考える上でとても大事なことをまとめています。 mainichi.jp ④やまゆり園事件に関しては195本ものブログを書いています。 www.pukapuka.or.jp ●コロナ禍で活動するに当たり、今までどおり大人数集まることが困難になっていますが、何か工夫などされていますか? (★みんなが集まる「朝の会」「帰りの会」はやめています。食事も1カ所に集まらないようにしています。通勤は満員の電車、バスを使いますので、出勤を最大3日にし、残りの日は自宅で仕事をしてもらっています。) ●私の住む街の近くにも盲特別支援学校、障害者支援施設があり、毎日のように見かけることがあります。その障害者支援施設では、ぷかぷかさんと同じようにクッキーなどの販売をおこなっており、地元のお祭りなどで販売している時は買うこともありました。このように私にとっては身の回りに当たり前のように障害者さんがいる生活ですが、あの事件があった時には怒りを覚えました。障害者でいただけで対象になってしまった。その理不尽さはとても許せるものではないと思いました。今回の内容もまた同じ思いを考えさせられたとともに、私の身近にいる障害者の方々と共生する社会が一日でも早く実現できればいいと思いました。そのために今置かれた立場で何ができるか考え、少しの力でも協力できればいいと思いました。 ●やまゆり園の事件のことは記憶に残っています。なぜこのような事件が起こってしまったのかと思っていました。障害の有無にかかわらず、お互いに助け合って過ごせていければと思っています。ぷかぷかさんのワークショップを拝見して、みなさまの表情が生き生きとして輝いていたと思いました。 ●やまゆり園事件とぷかぷかさん。 意思疎通ができない障害者はいなくなればいいと思うものの凶行。 上から蔑みを持って障害者を見ても、なぜそこまで思えるのか。 ヒーローになりたかった。存在価値の確認。これまでの記事を見ても本当のことはよくわかりません。 40年前、私が障害者になった時、何もできない自分、将来の自分の姿を怖れ、このままではだめだと自分自身を否定して焦っていた時、やはり上から蔑みを持って障害者を見ていたと思います。自分もそこにいるのに。 この映画の参加者のみんさんは、一緒に楽しいと言われます。 ●地域の方と楽しく交流している様子が映画からすごくよく伝わってきた。障害を持った人とまわりの人が交流できる(いっしょにいることができる)環境があり、障害について知ることがとても大切であると改めて感じた。 ●映画の冒頭部分で高崎さんがぷかぷかができて半年間は大変だったというコメントの中で、近所の方へ何回も謝りに行ったとあったが、その中で近所の方にどのようにアプローチしてお互いが気持ちよく暮らせる環境つくりに尽力したか気になりました。 (★環境作りにいちばん力を発揮したのはぷかぷかさん達です。ぷかぷかさん達が霧が丘で毎日元気に楽しく笑顔で働くこと、その姿を毎日近所の人たちが見ているということ、そういったことが地域の環境を少しずつ変えていきました。) ●「ぷかぷかしんぶん」時々回覧で回ってきます。心癒やされています。 ●こんな身近なところで素晴らしい活動をされている団体がいるんだと誇らしく感じました。 ●ぷかぷかさんはお弁当やパンを毎週区役所に販売しに来て下さり、知っている方が映画に登場していて、馴染んで鑑賞できました。 障害を持っているけれど、一生懸命に前を向いて生きている様子、ぷかぷかのことがより深く理解できました。 ●ぷかぷかの人たちは役所にも外販に来ており、楽しそうに働いている姿は微笑ましく思っています。映画の中でも同じで楽しくやっているのが感じられました。 ●映画の中でダウン症の子どもを外に出せない…と初めての苦労などが伝わり、成長とともにかわいく思えたり、個性としてとらえ、成長を喜ぶことを笑顔で伝えている姿に感動しました。 障がいと聞くと、一歩引いてしまう部分がありましたが、「強い個性」という言葉があいそうだな〜と思いました。身近な人で「障がい」という言葉を忘れてしまうくらい明るい人がいます。この映画を見て身近な友達を思い出し、いっしょにいると心があたたかくなるので、ぷかぷかさんと一緒だなぁと感じました。その中で「強い個性」という言葉はしっくりきました。 ●私は17歳の時に高校の部活動で脳挫傷の後遺症で左半身麻痺と高次脳機能障害になりました。自分の障がいが個性だと認識できるようになったのは40歳になってからでした。自分のことを理解するのに20年以上かかりましたので、将来的には義務教育にも障がいや差別について取り入れる必要も議論されていいと思います。 ●地域で障害のある方も溶け込んで生活していることが素晴らしいと思った。地域に開かれたところを作っていき、受け入れられるように働きかけていくのに長年かかったとは思うが、とてもあたたかい空気が漂っており、自然体で、共に生きれる社会を作っていくことが大切だと思いました。 ●どのように地域に働きかけて、ともに働く人材を集められたのかを知りたいです。 (★お店に求人の張り紙をすると、お店の雰囲気が好きな方、一緒に働いてみたい方が結構応募してくれます) ●障害を持った方々に対して、自分が果たして理解をできていたか、遠ざけるような思考を持っていなかったか、よく考えることができました。ハンディキャップはあれど、それだけを理由に人のつきあいが終わるような社会になってはいけないと感じました。 ●日本の障害者の数が約860万人で、人口の約6.7%とのこと。多くの障害者がいることに驚きました。私も無意識のうちに障害者の方への対応や態度で傷つけてしまっているのではと考えさせられました。 ●新聞やニュースなどで事件の概要までは知っていましたが、今回の研修で人権についてより理解をすることができました。今後も人権について考え、行動していきたいと思います。 ●「社会を耕し、豊かにする人たち」という言葉が印象的でした。自分なりに「いっしょに生きる」ということを考えてみたいと思います。 ●視聴した内容については非常にあたたかなもの、そして一生懸命生きることの素晴らしさを全身全霊で教えてくれるものになっていました。考えさせられたのは、ずっと一筋であること。迷うことなく、自分に与えられたすべてに素直に生きているということ。彼らもストレスは感じて生きているだろう。しかしながら我々も非常に大きな須知レスの中で生きているのだな。ただ、そのストレスをふつうに置き換えているから生きられるのだろう。ただそのコントロールは非常にむつかしい…。もし神様がいるならば…彼らは必要とされて生まれたことには間違いない。ふつうに、それはごく自然に… ●以前から非常に気になっていることがあります。なぜ障害者とするのでしょうか。もし彼らを個性というならば(視聴したビデオもそう言ってました)、「害」をつけない言い方はないのでしょうか。「障がい者」とひらがな表記する場合もあるが、「がい」という響きから「わざわい」と連想してしまうのでよくない。時代の流れ、理解によって呼び方、名称が変わっているものも多い。変えて欲しい、もっとマッチした名前をつけて下さい。 (★ぷかぷかは第一期演劇ワークショップの記録映画の上映会で「障害者」という言い方ではなく「ぷかぷかさん」と呼ぼう、と呼びかけました。それが今定着しています。 またこの本ではその問題を掘り下げています。 www.pukapuka.or.jp ●彼らのくくりは非常にむつかしい。個性としてひとことで片付けることも彼らにとっては厳しい現実もある。「救う」という言葉も当てはまらないと感じる一面もある。彼らがどのように感じ、どのように思いながら生きているのか、生の声、心の声を聞けないから想像するしかないのだが、それが間違った方向に進んでいるようにも思う。それが差別につながっているところはないだろうか。 (★とにかく彼らとつきあってみて下さい。外販に来ているぷかぷかさんと話をしてみて下さい。それが一番です。きっといろんな発見があります。) ●それぞれ違ってみんないい!確かに映画を見て、笑顔を見ているうちに純粋さ、素直さが伝わってきました。見終わる頃には心がほっこり、優しい穏やかな気持ちになりました。 ●皆がとても笑顔でおこなっていますが、障害者の方が様々なこと(パンを作ったり)をおこなうのに、私たちがおこなう以上に大変な労力を必要としているのではないですか。 (★そんなことはありません。いろいろフォローはありますが、「大変な労力」という感じではありません。むしろ楽しいことがいっぱいです。) ●地域とも関わりの強いNPO法人ぷかぷかさんのことを知ることができ、障害者の方々の取り組みをより身近に感じることができました。「障害は強い個性」という言葉が印象的で、そんなひとりひとりの個性が障害の有無を問わず、輝く社会を作っていくのだと思いました。障害者もそうですが、いわゆるマイノリティと呼ばれる人たちが暮らしやすい社会ならば、どの人も暮らしやすくなると思います。保育所に勤めているので、障害のある子に接する機会もあり、子どもたちが様々な子の個性を認め合えるような保育をしていきたいとも感じました。 ●ひとりひとり違う強い個性、自由な空気、まっすぐに向き合う姿勢、生きているということが力強く伝わってきました。自分のできること、得意な分野を認められる生活が、笑い、楽しさ、そして社会をつながっているのを実感しました。周りの人が「心を耕されている」という言葉が印象的でした。映画を見終わると心がほっこりしました。保育の現場でも行かされることだと思いました。 ●人との関わりは、障害があるとかないとか、そういう先入観で接することが、そもそも差別や偏見につながっていると、あらためて思わされました。 私の心にある「他と比べる気持ち」を取り払わないと、ずっとどこかで差別的な気持ちを抱いていることになると思います。なので、できるだけ先入観を持たず、その人自身を見る気持ちですべての人と接していけたらと思います。 ●映画を見て、ぷかぷかのみなさんがそれぞれ得意な分野を生かし、一般の人びととふれあい、つながっている姿を見て、生き生きとした笑顔を見て、心あたたまる気持ちになりました。通勤電車で一緒になる女の子が画面に登場していましたが、とても素敵な笑顔をしていてびっくりしました。障害者の方と接する機会がないので、なんだか怖いイメージがあり、どう接していいかわからないです。 (★区役所でやっているパン、お弁当の外販にぜひ来て下さい。毎週水曜日。障害のある人たちとおつきあいできます。みんなすごく楽しいです。おつきあいしないとソン!です。) ●障害のある子どもを出産した母親の気持ちがだんだんと受け入れられていく状況に感動しました。どうしても「怖い」というイメージが障害者に対して抱いてしまうので、世間一般の人にも理解してもらえたらと思いました。 ●みなさん、とてものびのびしていて、楽しそうだなと思いました。健常者もいろいろ個性があるように、障がいも個性としてこれから関わりのある方に接することができるような人間になれたらいいなと思います。 ●映画にあった「どうして知らなかったんだろう」という言葉が印象的だった。20年前、障害者スポーツセンターの体育館に我が子を連れて行くたび、障害児と健常児がそれぞれの個性に合わせた遊び方やルールを工夫している姿に感動を覚えた。しかしその体育館は健常児は入館不可になった。理由は「危険だから」。知る機会が一つ失われてしまった。主体的に求めなくても、子どもの頃から日常的に交流できる環境が欲しいと思ったことを今回の研修で思い出し、今できることは何かを考える機会になった。 ●知らないから怖く思う、不安になるということがたくさんあるのだと思います。電車の中で大きな声を出す人、じっとせずあちこち移動する人。今の私はそれが特性の一つだと知っているから平気だけど、子どもの頃は怖かったです。自分の体験や、保育園から小学校へ上がって行く子どもたちを見ていると、小さい頃から一緒に過ごすことで相手への理解が生まれ、接し方を学んでいるように思えました。ともに過ごし、相手尾を知ること、特性が理解されることで、否定せず、尊重し合える世の中になっていくのではないかと思います。

友達大作戦

尾野一矢さんの大きな声への苦情にどう対応するかという問題についてふたたび考えます。 声がうるさい、という苦情は、10年前、ぷかぷかを始めてすぐにありました。パン屋の店先で 「おいしいパンはいかがですか」 というぷかぷかさんの大きな声に 「うるさい!」 という苦情の電話が入りました。お店を始めてすぐだっただけに、私にとっては大変なショックで、苦情に対して何も言えませんでした。 直接の働きかけはできませんでしたが、日々の活動(お店を運営しながら「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージの発信と、そう思えるようなお店の雰囲気作り、地域の人たちとの関係作り)だけはしっかりやっていました。一番よかったのは、ぷかぷかさん達が毎日元気に、楽しく、笑顔で働き続けたことです。その姿を地域の人たちはずっと見ていました。その結果、少しずつぷかぷかのファンが増えてきました。 電話をかけてきた人は近所の方(声が聞こえる距離、多分上の階の方です。)だったので、ひょっとしたらパンを買いに来たかも知れないし、「ぷかぷかしんぶん」を読んだかも知れません。「ぷかぷかしんぶん」はお店のある団地の全戸にポスティングしています。ですから苦情の電話をしてきた家にも入っていて、家の人は多分見ています。 そのせいかどうかわかりませんが、その後、声がうるさいという苦情はありません。同じところを行ったり来たりする姿が目障りで、メシがまずくなるとか、パニックを起こした人の声がうるさい、という苦情はありましたが…。 この10年で、地域の人たちと関係を作ることの大切さを学びました。そういった経験の上での一矢さんの大きな声に対する苦情の問題をどう解決していくのかをいろいろ考えました。 一矢さんに「大きな声を出さないように」といくら言っても、なかなか理解はむつかしいようです。ですから大きな声をなくすのではなく、大きな声とどうやったら共存できるかというところで問題を考えていった方がいいような気がします。 今回の相手はアパートの上の部屋に住む人です。すぐ上だけに、一矢さんの大きな声はよく響くんだろうなと思います。しかも一矢さんのことを全く知らないとなれば、うるさいだけでなく、ちょっと怖い思いもします。 「ったくうるせーなぁ」 といらいらしながら苦情の電話を介護者を派遣しているNPOの苦情の窓口に電話したのだろうと思います。直接怒鳴り込まなかったのは、何か問題があればここに電話して下さい、とNPOの方に言われていたのだと思います。もし一矢さんの部屋に怒鳴り込んでいれば大混乱になったと思います。そういうトラブルを避ける意味ではNPOの最初の対応は正解だったと思います。 苦情の電話を受けたものの、その後、苦情の相手に具体的な対応をしていないようです。一矢さんは今も時々大きな声を出すので、介護の方はまた苦情が来るのではないかとハラハラしているようです。ここで積極的に前に出て行かないと、このハラハラ状態と上の部屋に住む人への迷惑は解消できません。 大きな声とどんな風に共存していくのか、それを上の部屋に住む人とどんな風に共有するのか。一矢さんの自立生活にとっては大きな勝負所です。一矢さんの自立生活を支えるチームの力量が問われます。 「ともに生きる社会を作ろう」とか叫んでいる神奈川県の役人に、この現場に来て欲しいですね。そんな言葉でこの一矢さんの自立生活が引き起こした深刻な問題が解決できるのかどうか考えて欲しいです。 で、どうするのかという作戦。 近々あいさつに行く予定でいます。菓子折よりは、一矢さんを感じられるものがいいと思い、来週小さな植木鉢を作ります。一矢さん一人ではできないので、介護の人に手伝ってもらいながらですが、なるべく一矢さんの手が入ったことが感じられるように作っていきたいと思っています。 花の植わった手作りの植木鉢をもらうなんて、ふつうはなかなかないことなので、インパクトのあるあいさつになると思います。 下の写真はぷかぷかさんの作った花瓶ですが、これをもう少しシンプルで小ぶりにしたものを作ります。 この写真は壁に掛ける一輪挿しですが、花が植わるとこんな感じでとても華やかです。 「え?この植木鉢、この方が作ったんですか」 なんて話から多分始まります。 「この方が、あの大きな声を…」 と、手作りの植木鉢を見ると印象はかなり変わります。 ここから一矢さんの話をします。それは先日書いたような内容です。一矢さんはどういう人で、どうしてここで暮らしているのかといった話です。 大きな声とどんな風に共存していくのか、それを目の前の方とどう共有できるか。そのためには相手の方が一矢さんのことをよく知ることが大事です。なんだかんだと一矢さんと会う機会を作りましょう。 ぷかぷかに来て何回目かにこんな顔をする一矢さんに出会いました。一矢さんて優しいおじさんなんですね。やはり何度も会うことが大事です。 先日のブログでこんな言葉を書きました 「重い障がいのある人が暮らしやすい街は、誰にとっても暮らしやすい街です。そういう街作りに、協力していただけるととてもうれしいです。」 これは 「ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします」 ではなく、 「誰もが住みやすい街つくりに協力して下さい」 という前向きの提案です。協力、という形で、一矢さんの自立生活に、いわば巻き込んでしまうのです。 一矢さんの部屋の上に住み、時々聞こえる大きな声に顔をしかめながらも、そのことが「誰もが住みやすい街つくりに協力する」事になるなんて、なんだかすごいお得な提案だと思います。 植木鉢の次は、朝、モーニングコーヒーを飲むカップを作って持っていきましょう。毎朝、コーヒーを飲むたびに一矢さんのことを思い出します。茶碗も作って持っていけば、ご飯食べるたびに思いまします。 そんなおつきあいを積み重ねていくと、大きな声を聞いても 「あ、またかよ、ったくしょーがねーなー」 という感じで受け止めてくれるように多分、なります。そうすればこの作戦は大成功です。要は友達になってしまうのです。名付けて「友達大作戦」。 どなたかほかにいい作戦があればぜひ提案して下さい。 提案は takasaki@pukapuka.or.jp までお願いします。

自立生活って、街に出て知り合いを増やしていくこと

昨日は尾野一矢さんの陶芸教室。でも、全く気が向かなくて「やめとく〜」の連発。クリエイティブな活動を全くしなかったやまゆり園の後遺症かも知れません。 介護の方が「やってみようよ」と何度も声をかけるのですが「やめとく〜」 今日も大きな声を出していましたが、アパートで大声出されると本当に困るといってました。上の部屋から苦情が来るそうです。苦情は一矢さんにではなく、一矢さんに介護者を派遣しているNPOの苦情窓口に行くそうです。これも考えてみれば変な話で、苦情窓口に苦情を言ったところで、介護の人は一矢さんの大声を止められません。上の部屋に迷惑をかけているという問題はなにも解決できません。では、どうしたらいいのか。 地道におつきあいを作っていくしかありません。 驚いたのは、苦情を言ってくる人が一矢さんと会ったことがないこと。ただ大きな声が聞こえるだけで、どんな人が声を出しているのか全く知らないというのです。それでは苦情が来るだろうと思いました。大声出す人がどんな人かわからない、というのは怖いものです。 どうも自立生活を始める時に、介護する事務所の人があいさつしただけで、一矢さん自身は同行してなかったようです。 ならばこの際、陶芸教室で小さな植木鉢を作って、それに花を植え、おわび方々それを持って 一矢さんと一緒に苦情の出てるうちへあいさつに行ってみませんか、という提案をしました。 やっぱり一矢さんの顔を見せることが大事です。顔を見せながら、一矢さんはどういう人で、どうしてここで自立生活しているのかを丁寧に説明するのです。大声を出さないようにすることは本人にとってはかなりむつかしいことも正直に話しましょう。そういった問題を抱えながらも、本人は施設ではなく、街で暮らしていきたいと思っていること。その思いを私たちは支えていきたいこと。それは重い障がいを持っていても、みんなと同じように街で暮らせる社会を作っていきたいから。重い障がいのある人が暮らしやすい街は、誰にとっても暮らしやすい街です。そういう街作りに、協力していただけるととてもうれしいです。といったことをとにかく正直に話しましょう。正直に、ていねいに、誠意を込めて話すしかないと思います。 顔を見て、本人の様子、事情、そしてこちらの思いが多少とも伝われば、問答無用に出て行け、という人はそんなにいないと思います。花の植わった手作りの植木鉢をもらったりすれば、誰しもうれしいものです。あとは持続するきめ細やかなおつきあいです。植木鉢を作ったのはぷかぷかというところで、そこではおいしいパンも焼いていて、今度持ってきますから、といっておきましょう。で、次は食パンと一緒にぷかぷかしんぶんも届けましょう。 以前から提案していた「かずやしんぶん」も、こういうときに渡しましょう。「かずやしんぶん」はまだできていないのですが、一矢さんはどういう人で、どういう経過で自立生活をすることになったのか、自立生活の中で毎日どんなことをしているのか、どんなことが好きなのか、今週はどんなことをしたのか、晩ご飯は何を食べたのか、テレビは何を見たのか等々を書いた手作りのしんぶんです。それを見ると一矢さんの生活ぶりがリアルタイムで伝わります。連絡先、Facebookなども書きましょう。ぷかぷかしんぶんみたいに楽しいしんぶんがいいですね。できれば月間で発行し、街で会う人にどんどん渡していきます。情報はどんどん更新します。おもしろい情報を載せれば、「かずやしんぶん」を楽しみにする人も多分出てきます。 レストランやファーストフードなどで「うるさい人だなぁ」っていわれたら「すみません」ていいながら素早くしんぶんを渡します。苦情は出会いのチャンスです。しんぶん読んで「あ、そうか、こういう人だったのか」って気がつく人も出てきます。とにかく街で会う人にどんどん渡しましょう。一矢さんを知る人が街の中にどんどん増えてきます。 自立生活って、ただアパートで暮らすだけでなく、こうやって街に出て知り合いを増やしていくことだと思います。アパートと作業所の往復、あるいは買い物をするだけでは知り合いは増えません。「かずやしんぶん」は街に知り合いを増やす強力なツールです。知り合いを増やしておけば、きっとどこかで一矢さんを支えてくれます。それはまた街を耕すことでもあるのです。 街を歩く時は神奈川県自立生活実践者第1号のTシャツを着ていきましょう。シャツの絵と文字はぷかぷかさんが描いたもの。

「支援」から自由になれば、こんなに楽しいことができる

おもしろい本読みました。浜松にあるレッツというおもしろい事業所の話です。新しい福祉というのか、いや、もう福祉という言葉では語りきれない、もっともっと幅の広い、とんでもなくおもしろいものがここにはあります。 重度障がいの人たちとひたすら一緒に楽しいことをやる。そんな日々を積み重ねると、こんなに楽しいホームページができるのです。 cslets.net もう見ただけで、なんだかわくわくしてしまいます。一応生活支援の事業所ですが、どこが?という感じ。新しい文化の発信基地ですね、ここは。重度障がいの人たちと一緒に作り出す新しい文化。ダイナミックで、泥臭くて、楽しくて、なによりもめちゃくちゃ元気な文化。 「折々のことば」の鷲田清一さんの言葉を借りると 《ここに来ると、なんだか楽しくなって、「支援」という言葉が窮屈に思えてくる。》 障がいのある人たちとのびっくりするほど自由な関係。だから新しい文化がここから生まれる。 ここでの自由な関係に比べると、「支援」という関係は、なんて不自由なんだろうと思う。窮屈極まりない関係。だから、そこから新しいものなんて生まれない。せっかくいっしょにいるのにもったいないではないか。 にもかかわらずその「支援」という関係から自由になれない福祉の業界。困ったものだと思います。 「支援」から自由になれば、こんなに楽しいことができる、とレッツのホームページは言っている。 人生、楽しいことやらなきゃソン!だと、あらためて思う。 レッツの代表 翠さんの言葉がいい。 《我が子といえども成人したたけしの人生を私は考えたくない。それはたけしのまわりの人たちが同意しながら作っていけばいい。親が考えたところで、所詮、老いていく自分たちと、今までの苦い経験知から発想する生活がおもしろいものになるなんて思えない。もっと言えば、親の安心、安全、気休めにどうしてもなってしまう。それよりも、親からすれば「ちょっとそれは…」と思うことがわくわくおこなわれる方が、たけしの人生は豊かになるだろう。私はそれを、少し遠くから時々眺めるぐらいがいい。》 やまゆり園事件、どうして支援の現場で障がいのある人たちと人として出会えなかったのか、をずっと考えていました。でも本の帯にあった 《「支援」という言葉が窮屈に思えてくる。》 の言葉に出会って、「支援」という言葉の幅の狭さを思いました。障がいのある人たちの自由奔放さを「支援」という言葉は追い切れないのではないか。だから人としても出会えない。あんなにステキな人たちを前に、すごくもったいないことです。 何かやってあげるとか、やってやる、のではなく、レッツみたいに、彼らと一緒に楽しいことをやる。そうやって一日を一緒に過ごす。その気になればすぐにでもできることです。そうすれば彼らのこと、きっと見直します。人として出会えます。なんて楽しい、ステキな人たちなんだ、って。そうやって、ともに生きる社会ができあがっていく。 事件の犯人が、そんな風に目の前の重度障がいの人たちと人として出会っていれば事件は起こりませんでした。「支援」が、その出会いを阻んでいました。だとすると、「支援」という窮屈な関係性の果てに、事件は起こったのではないかと思ったりするのです。 3月6日(土)の福祉関係者を相手の「福祉フォーラム」でも、そんな話をしてこようかなと思っています。 www.pukapuka.or.jp

ぷかぷかに行くとホッとします。 笑顔になります。

やまゆり園事件に関して支援現場の問題、運営法人の問題、県、国の問題、そして人びとの心に巣くう偏見など、要点を短くまとめた記事です。 mainichi.jp 《事件の責任は重層的だ。》 と指摘しています。重層的、というのは私たちみんなに責任があるという意味です。その指摘に私たちはどう答えていくのか、です。新聞を読むだけでは何も変わりません。私たちに関わることをちゃんとやっていく、そうしないと事件を起こした社会は何も変わりません。 《「障害者を人として扱っていない」とも言える福祉の実態》 という指摘がありました。福祉の現場が、どうしてそうなってしまうのか、って思います。 ぷかぷかが大好きな方がこんなことをブログに書いていました。 《ぷかぷかに行くとホッとします。 笑顔になります。 凝り固まった心をマッサージされたようにほぐれていくのがわかります。 でもそうさせてくれるのは、世の中で障害者と呼ばれているぷかぷかの利用者さんなんですよね。助けてあげると言われる存在に私たちはたくさん救われ、助けてもらっていると言うことを身をもって教えてもらいました。》 ぷかぷかは「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」と言い続けています。言うだけでなく、そういう雰囲気を作っています。雰囲気を作っているのはスタッフではなく、ぷかぷかで働いている障がいのある人たちです。その雰囲気にふれた人がぷかぷかが大好きになり、上のようなブログを書いたのです。 新聞で指摘された福祉の現場と、何がちがうんだろうと思います。 近くの大学の授業で学生さんとぷかぷかさんが一緒に演劇ワークショップをやりました。 いっしょにいるだけでこんなに楽しい。 こういう関係が福祉の現場でどうしてできないのかと思います。

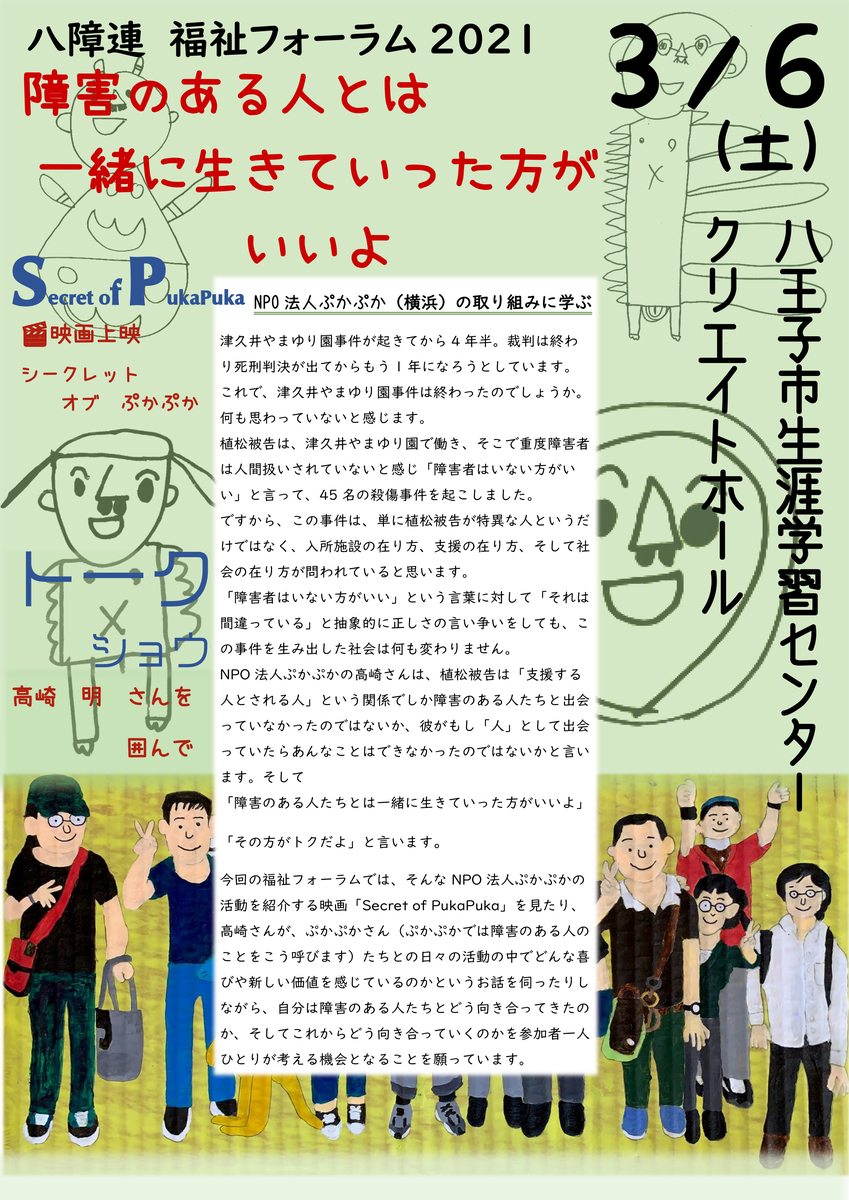

福祉フォーラムのお知らせ

3月6日(土)八王子で福祉フォーラムがあります。 映画『Secret of Pukapuka』を見たあと、主催者八障連の代表 杉浦貢さん、認定NPO法人CES事務局長 土居幸仁さん、それに高崎を加えて三人でトークセッションをおこないます。 映画『Secret of Pukapuka』は、まさにぷかぷかのヒミツを語る映画。ぷかぷかにはいったいどんなヒミツが隠されているのか、そのヒミツを知るとどうなっちゃうのか。3年前、カナダバンクーバーで開かれた世界自閉症フェスティバルで上映。大好評を博し(英語圏の人たちにもヒミツが伝わった!)、以降日本全国で絶賛上映中。見なきゃソン!です、この映画は。 「ぷかぷかのヒミツ」とは何か。そのヒミツを解き明かしていく中で、やまゆり園事件の犯人が言ったように「障害者は、ほんまにいない方がいいのか」「いないと世の中すっきりするのかどうか」、「支援というのは、支援者が生み出す価値を1,障がいのある人が生み出す価値を1とすると、1+1が1にしかならない価値しか生みません。ぷかぷかは1+1=5くらいの価値を生み出します。どうしてなのか。ここにぷかぷかのヒミツがあります」「どうせならわくわくするような福祉やった方がトク!」みたいな話ができたらいいなと思っています。 どういう展開になるのかは、ま、当日のお楽しみ。この話どうなっちゃうの、と聞いてる方がドキドキするくらいの方がおもしろい。今までにない新しい福祉、わくわくするような福祉といったものを、みんなでわいわい楽しく考えていければと思っています。 やまゆり園事件について、あーだこーだしんどい、コムツカシイ話をしても何も生まれません。疲れるだけです。それよりも、みんながわくわくするような福祉を私たちの手で作り出すこと、その方がずっと楽しいし、それこそがやまゆり園事件を超えることです。 なんだかおもしろそうって思った方は、ぜひご参加下さい。当日参加が難しい方も、事前に申し込んでおけば後日YouTubeのURLが送られてきます。 そうそう、ぷかぷかはたくさんの物語を生みました。福祉事業所が、今までにない物語=新しい価値を生み出したのです。たとえば障がいのある人たちは、あれができないこれができないとか、社会の重荷であるとかマイナスの評価が圧倒的に多いのですが、そんな中にあってぷかぷかは「障がいのある人たちは社会を耕し、豊かにする存在」という今までにない新しい価値を生み出しました。それを『ぷかぷかな物語』という本にまとめました。ぜひ読んでみて下さい。ぷかぷかのホームページもしくはアマゾンで購入できます。 www.pukapuka.or.jp

支援学校に通う息子のsouが「そしたらボク、働けるやん!」

北九州の西山さんから『ぷかぷかな物語』の感想が届きました(これは出版直後にFacebookにアップしたそうですが、見落としていました)。西山さんには障がいのある息子さんがいて、子育てに疲れ切っていた頃、私のブログに出会い、救われたといいます。「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい」というメッセージに目が覚めた思いがして、北九州からわざわざ会いに来られました。しかも一家で。 ●●● 『ぷかぷかな物語』読みました!!! 横浜市緑区にある障害のある人達が働くパン屋さん「ぷかぷか」。ぷかぷかさん達(障害のある人達をぷかぷかではそう呼ぶ)が、ぷかぷかと街に出て、ぷかぷかの種を蒔いて地域の人たちの心を耕していきます。 むっつりに感染しない人たちって表現!すごくわかる!親と同じレベルでヒヤヒヤしたり、ぷかぷかさんと一緒にいい時間を作っている高崎さんの姿がみえるのがいい。 6年前、私も心を耕されたひとり。 子育てにぼろぼろだった頃、高崎さんのブログに出会いました。「60才にして、こんなに楽しい日が来るとは思わなかった」と。障害のある息子と居てこんなに楽しいと言える日が来るのか、という衝撃。 高崎さんってどんな人?ぷかぷかってどんな所?って、そんな思いで出かけていった。 「生きてていいんだ、そのままでいいんだ」と思えたのもぷかぷかさんに出会えたから。 私が「ぷかぷかフェスタ」を始めたのも、ぷかぷかさんのように地域を耕したいとの思いから。ぷかぷかな世界はいくつあってもいいからね。 以前読んだ高崎さんの著書『街かどのパフォーマンス』に、養護学校の子ども達は卒業してもほとんど行くところがないってくだりがあって、そこに出てくる「香蘭」のオヤジの話、「たとえば、自分ちの玄関先をちょっと改造してですね、テーブルを二つぐらい入れますね。台所にもちょっと手を入れて、、お母さんと子どもが二人して働けるラーメン屋くらい、その気になればすぐできるんですよ。ただ、その気になるのがなかなかムズカシイようですね。」 それを読んだ時、退職金をはたいて子ども達の居場所をつくった高崎さんと、たまらない笑顔で働くぷかぷかさんから希望をもらって、私達親が何もしないではいられないでしょう!って。 この『ぷかぷかな物語』は、また誰かの人生を変えちゃうくらいの一冊になるんじゃないかな笑。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 そして今、香蘭のオヤジの言葉に動かされて、自宅を改装して「つなぐmi:ruかふぇ」をつくっちゃいました。 『つなぐmi:ruかふぇ』 自宅にcafeを作るという話をした時、支援学校に通う息子のsouが「そしたらボク、働けるやん!」と声をあげました。ならば母ちゃんがんばる!と。 mi:ruかふぇのmi:ruはやってみるのミール。これからいろんなmi:ruに出逢いたいと思います。 ●●● 西山さんに呼ばれ、北九州で『Secret of Pukapuka』の上映会をやった時、 「映画、おもしろかったね」 で終わるのではなく、 「北九州にもぷかぷかみたいなところを作ろう」 という声が上がり、 「そうだそうだ」 と何人もの賛成の声が上がって、「ぷかぷかフェスタ」が始まりました。 それだけでなく、西山さんの自宅を改装して、近々『つなぐmi:ruかふぇ』がオープンするそうです。支援学校に通う息子さんが働くとか。 こんな風にぷかぷかと出会ったことがきっかけで人が動き出し、新しい物語がどんどん始まっていくところが素晴らしいですね。西山さん、人生が変わったみたいです。コロナが収まったら『つなぐmi:ruかふぇ』にコーヒーのみに行こうかな。 『ぷかぷかな物語』はこちらから shop.pukapuka.or.jp アマゾンカスタマーレビュー www.amazon.co.jp ★『ぷかぷかな物語』読まれた方はぜひ感想をお寄せ下さい。takasaki@pukapuka.or.jp宛にメール送って下さい。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。