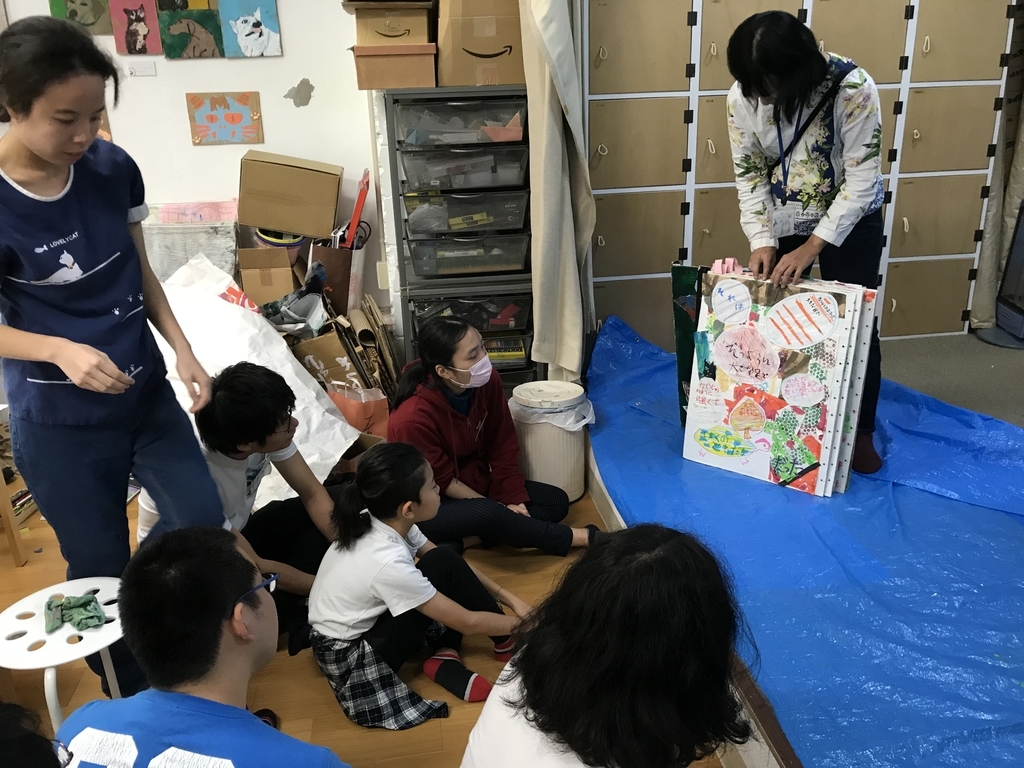

近くの創英大学に「すごろくワークショップ」をやりに行きました。ぷかぷかさん7名が参加しました。

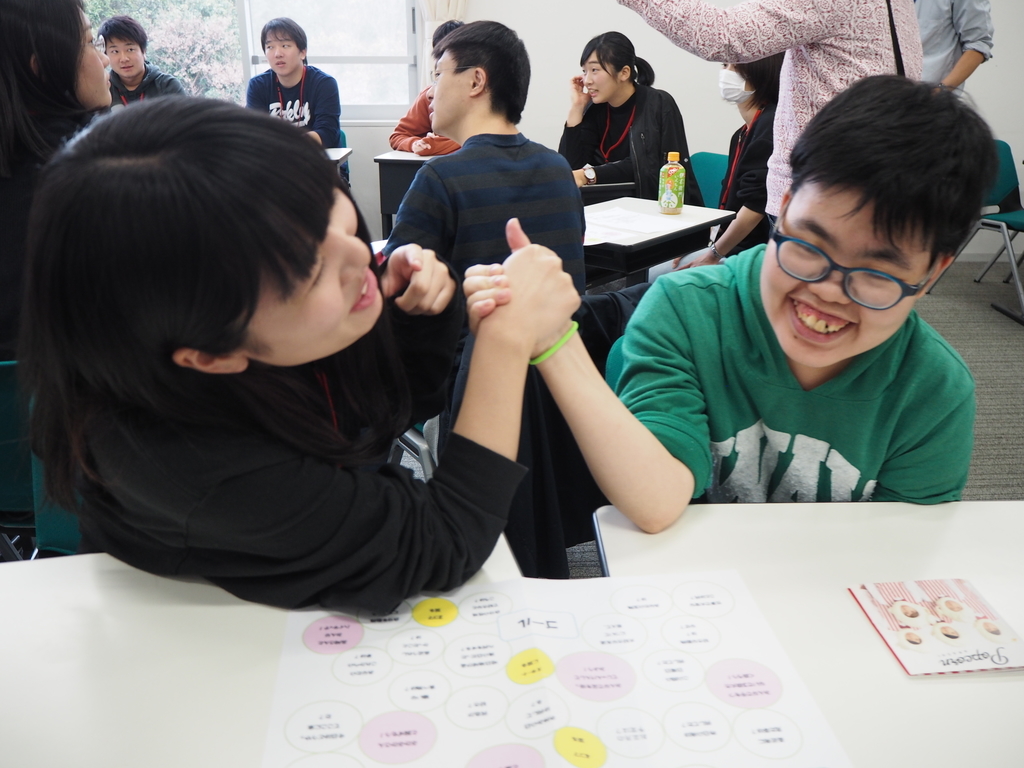

15人の学生さんは先週ぷかぷかの映画を見たり、私の話を聞いてぷかぷかにとても興味を持ってくれました。その後、3人の学生さんがぷかぷかに来て一日体験実習をしていたこともあって、お互い顔を知っていて、とてもいい雰囲気で始まりました。

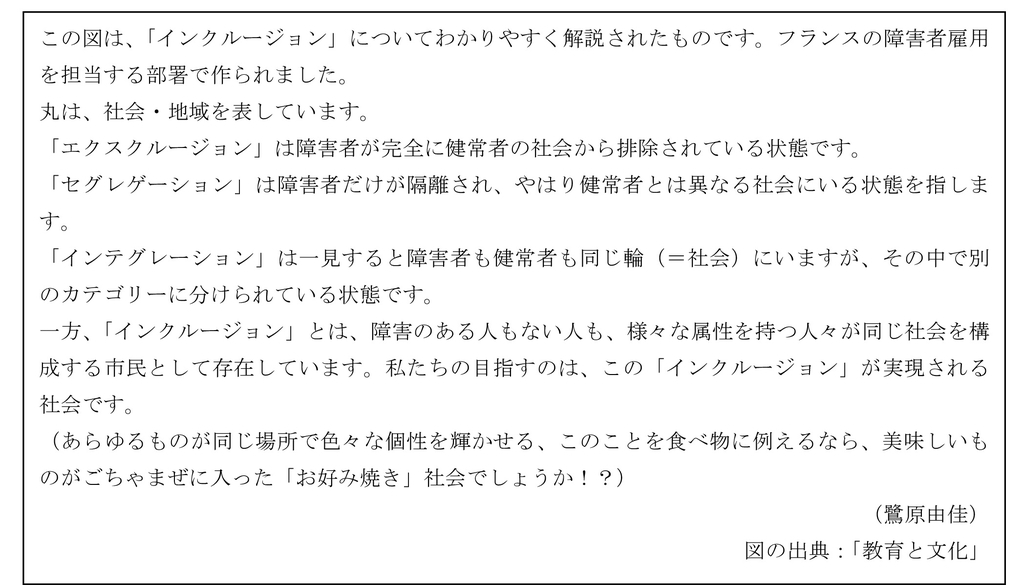

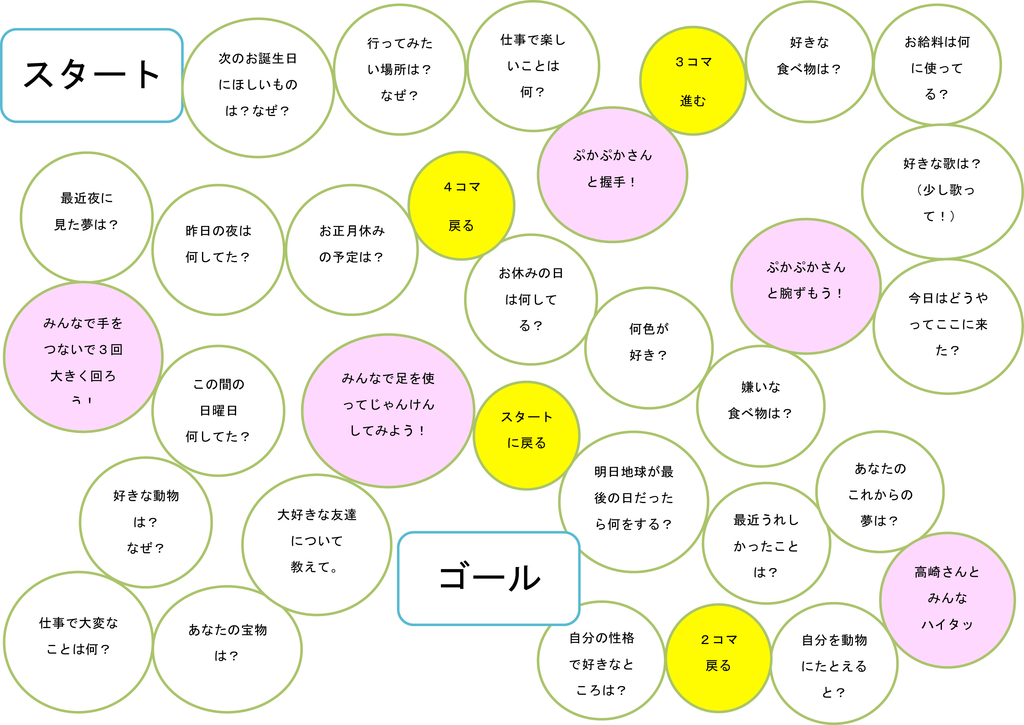

学生さんとぷかぷかさんで交代でサイコロを振ってすごろくが始まりました。日曜日に何をしたか発表したり、好きな歌を歌ったり、ぷかぷかさんと腕相撲をしたり,すごく楽しい時間を過ごしました。

別れ際にはハイタッチ。

●●●

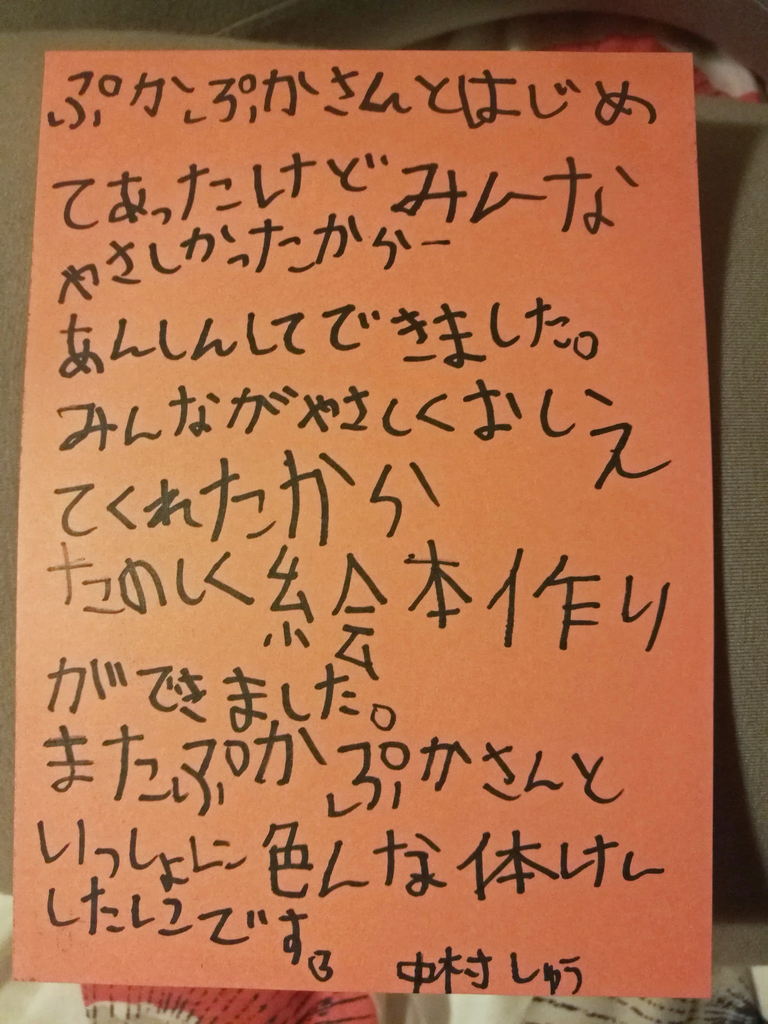

●1回目ぷかぷかに行って、とても緊張していたけれども、覚えてくれた人や一緒に活動してくださった人ともたくさん関われて、とても仲良く過ごせて良かったです。

好きな曲で盛り上がったり、日曜日に何をしたのかというのもたくさん話せたので楽しく過ごせました。来週も関われるのでとても楽しみです!

●障がいのある方と関わることはあまりなかったのでとても緊張しました。でもぷかぷかさんが積極的に話しかけてくれたのでたくさん話すことができて楽しく交流することができました。来週も楽しみです。

●今回、初めてぷかぷかの方々と関わりました。関わる前は、私たちが話す話題をつくってコミュニケーションをとったほうが良いのかと思っていました。しかし、ぷかぷかの方々は自由に思ったことや、伝えたいこと聞きたいことなどを話しかけてくれたので、多くのコミュニケーションをとることができて嬉しかったです。

前に聞いた話で「ぷかぷかさんが雰囲気をつくってくれる」ということを今回の交流を通じて知ることができました。体験でぷかぷかさんと関わり楽しい話ができたら良いなと感じました。

●どんな風に関われば良いのか分からず緊張していましたが、皆さん様々な話をしてくれたので、すぐに緊張がとけて楽しい時間を過ごすことができました。体験も緊張せず楽しめたら良いなと思います。

●以前、横浜市内のケアプラザで障がい者向けのイベントが行われた際にボランティアとして参加しました。それもあって障がい者と関わることは慣れているつもりでしたが、やはりいざ目の前にすると戸惑ってしまいました。しかしそこで障がい者の人をひとくくりに見ていたんだと気づきました。それは相手に対し失礼だと感じました。ひとりの人間として接していると、相手も対等に接してくださり、最後まで楽しく過ごすことができました。

●ぷかぷかさんと一緒にすごろくをして、ぷかぷかさんや友だちの知らなかったことも知れたのでとても楽しかったです。先週の金曜日に体験し、その時、仲良くなった方もいてお話しする機会ができたので、また仲よくなれたし覚えてくれたのでとてもうれしかったです。

「支援」という言葉は、ある意味、私たちをしばりつける言葉だということをおっしゃっていたのですが、私もそうだと思いました。みんな一緒の「助け合い」が共生だと思った。

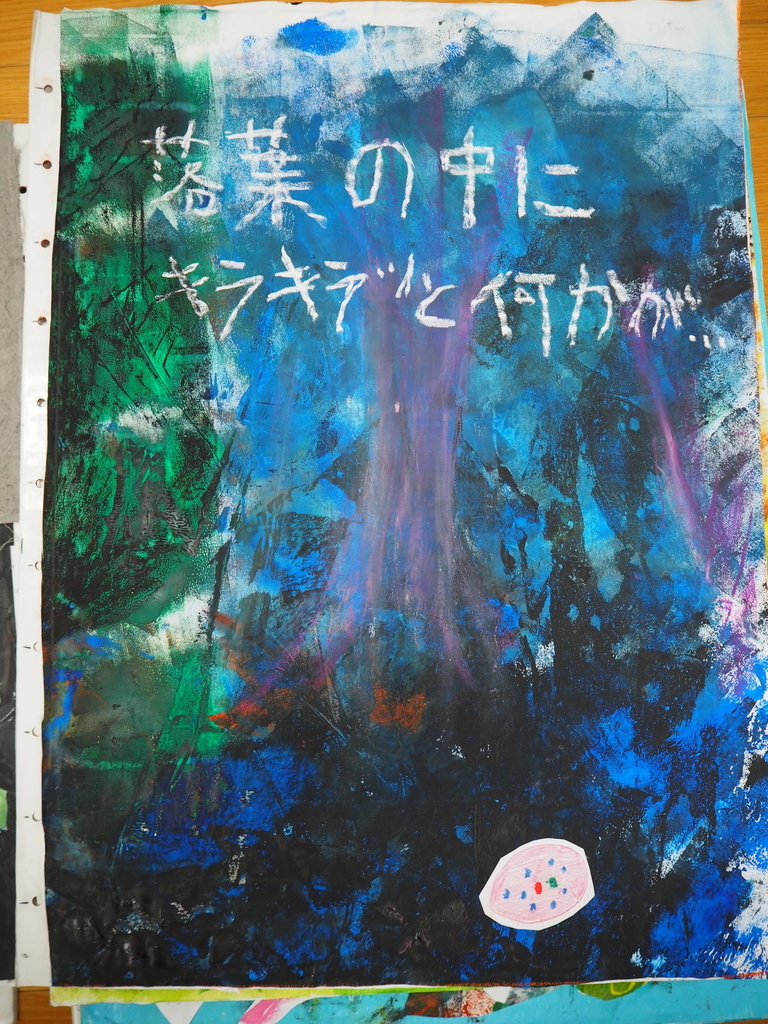

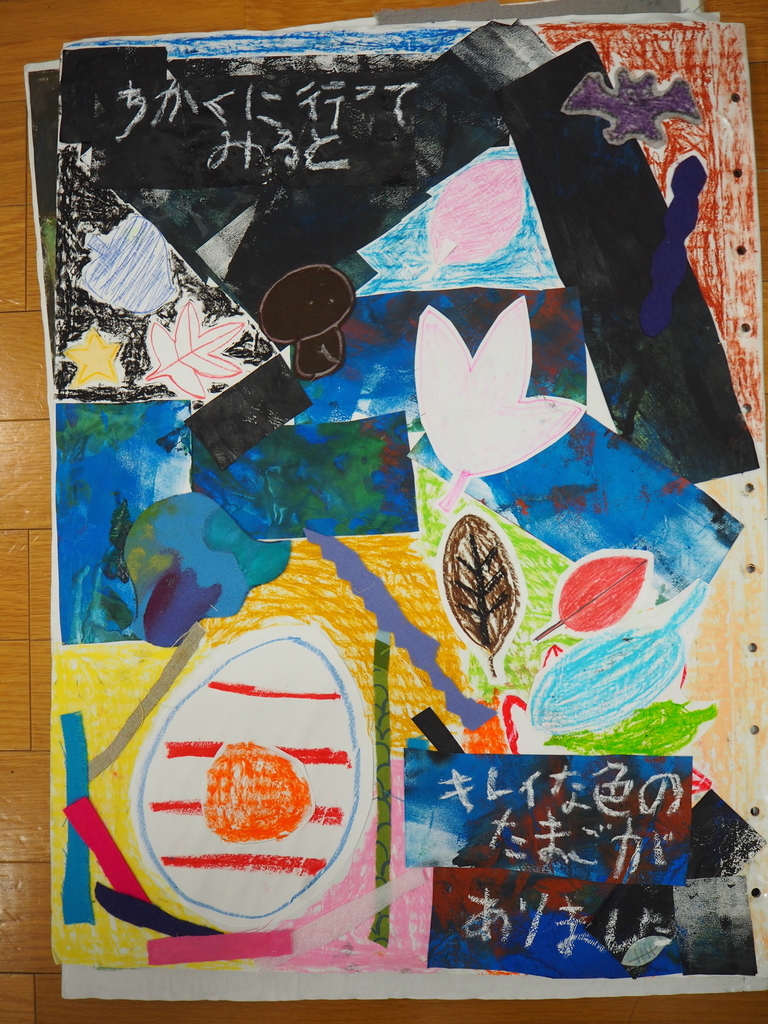

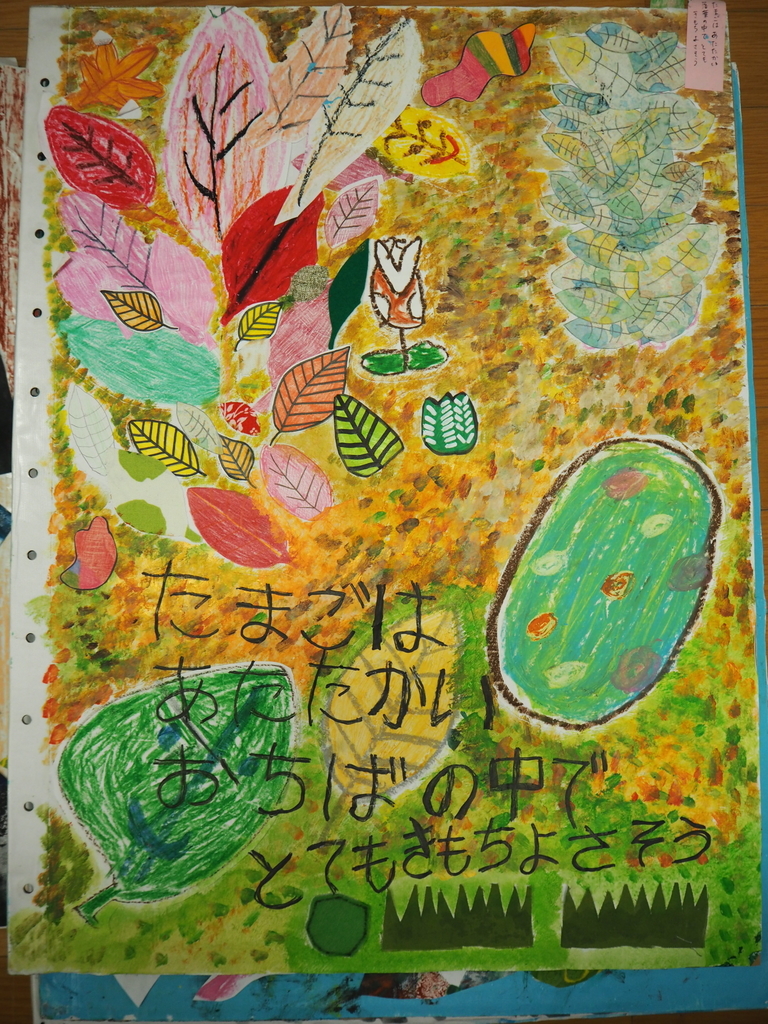

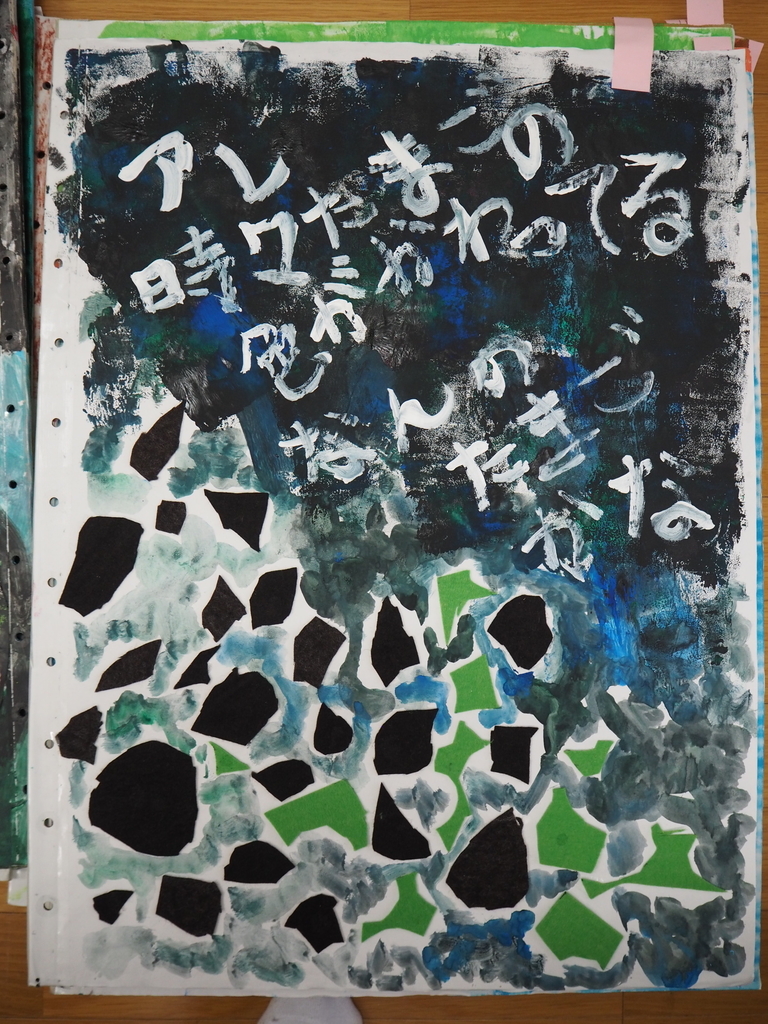

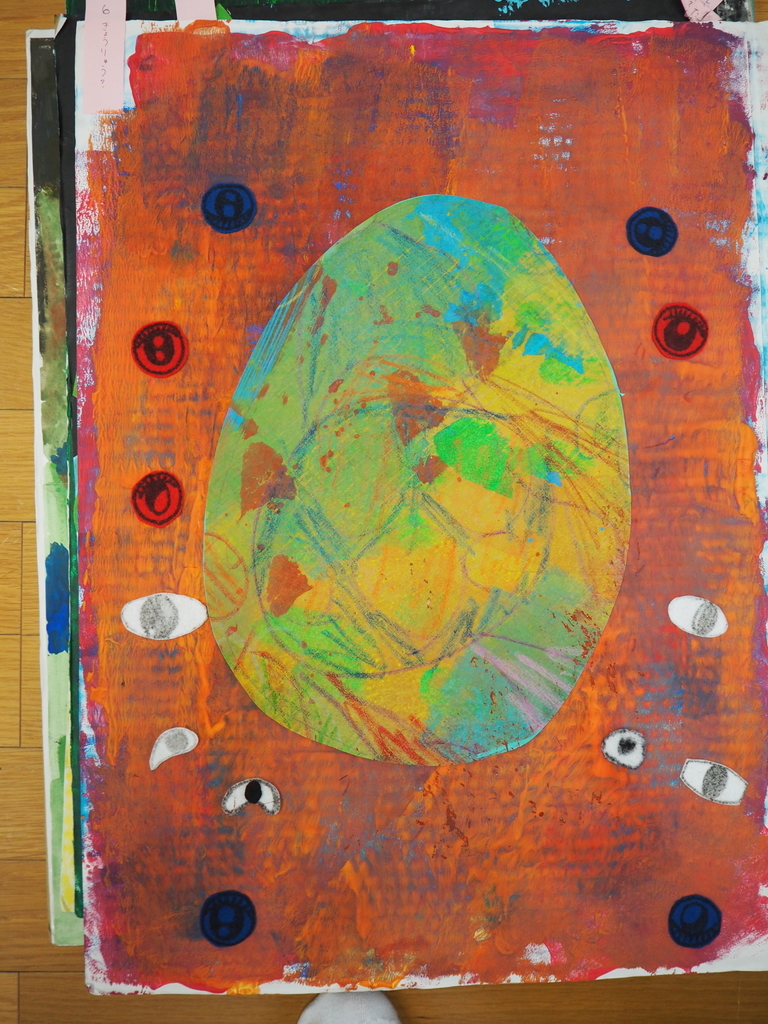

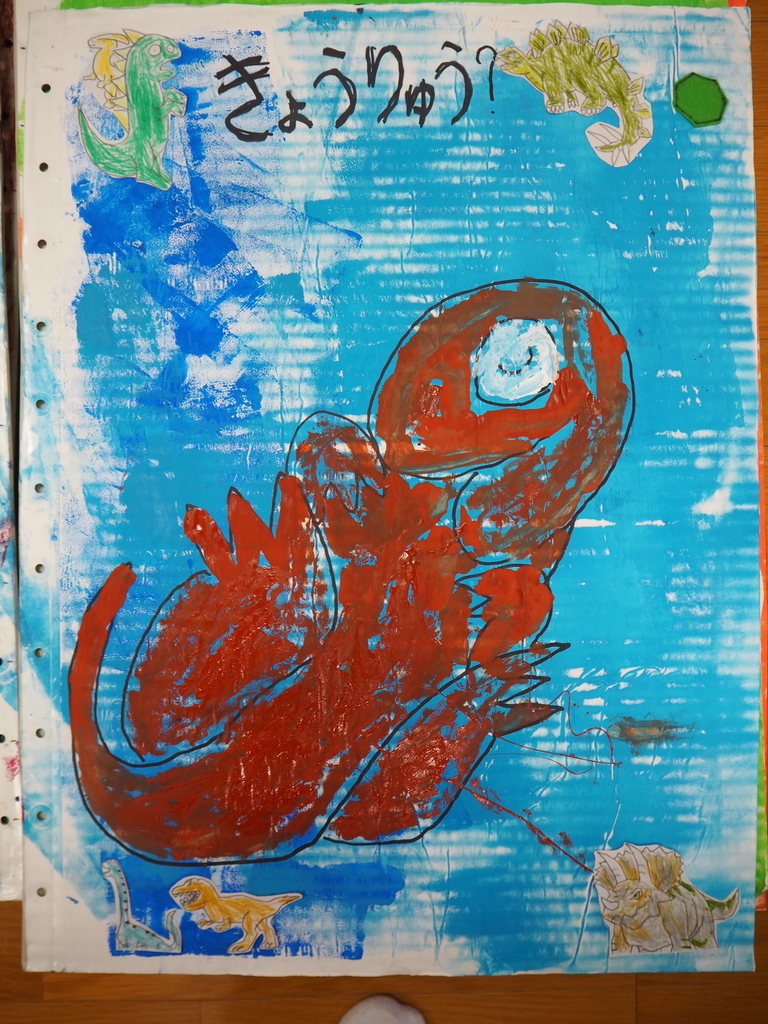

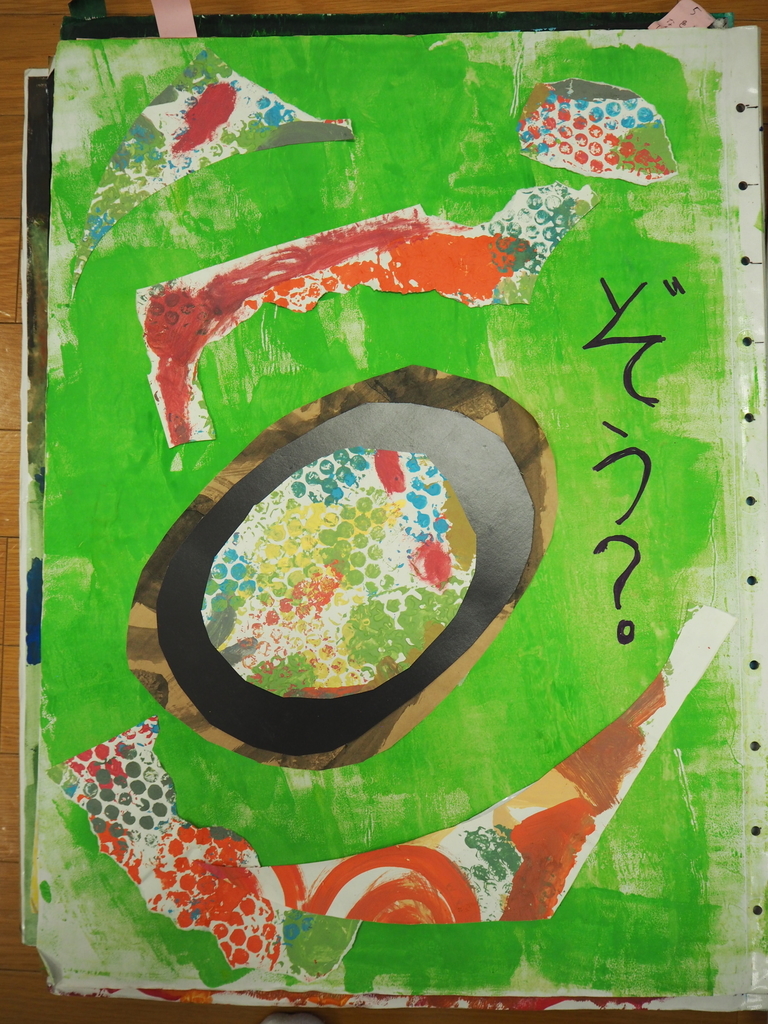

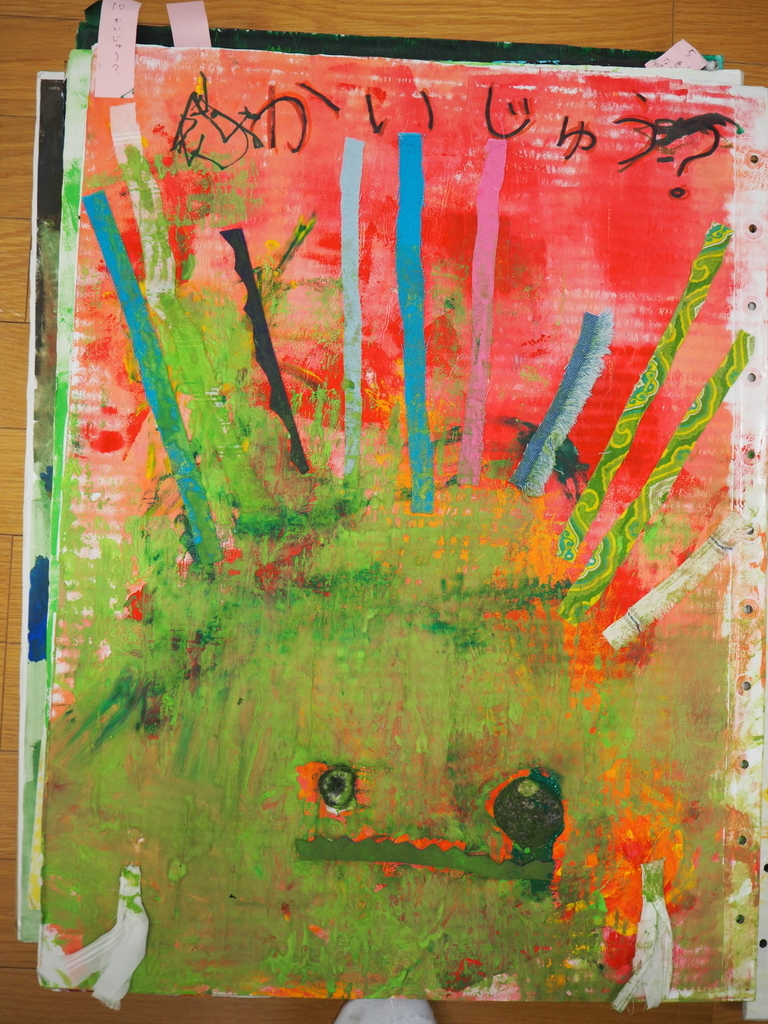

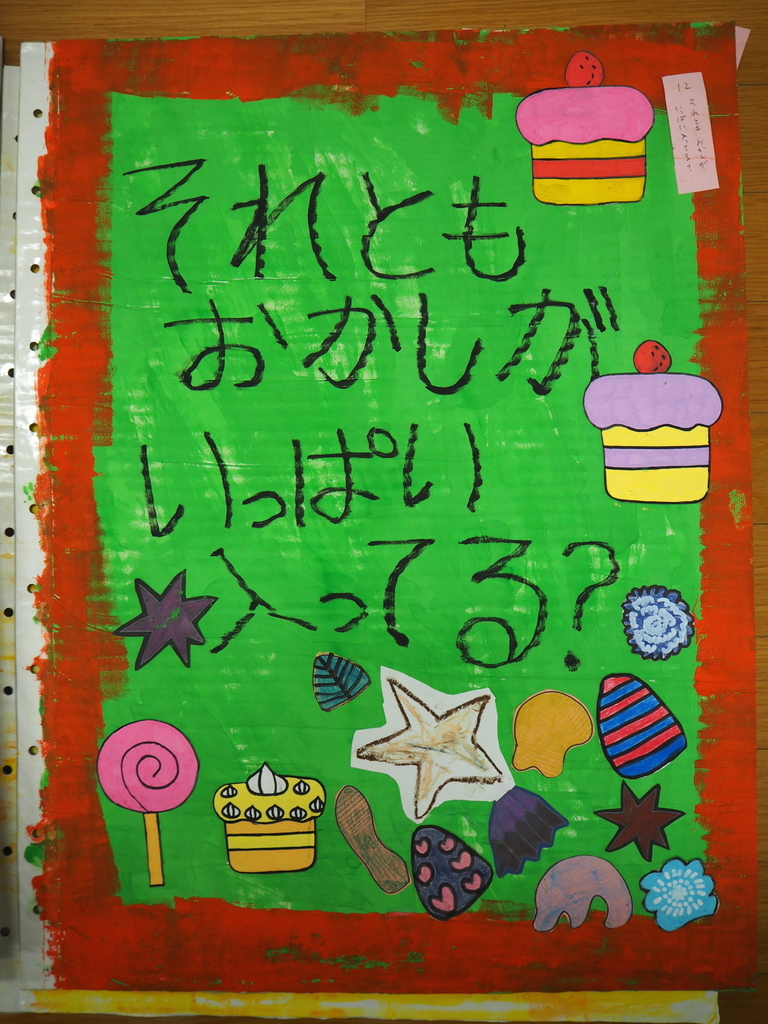

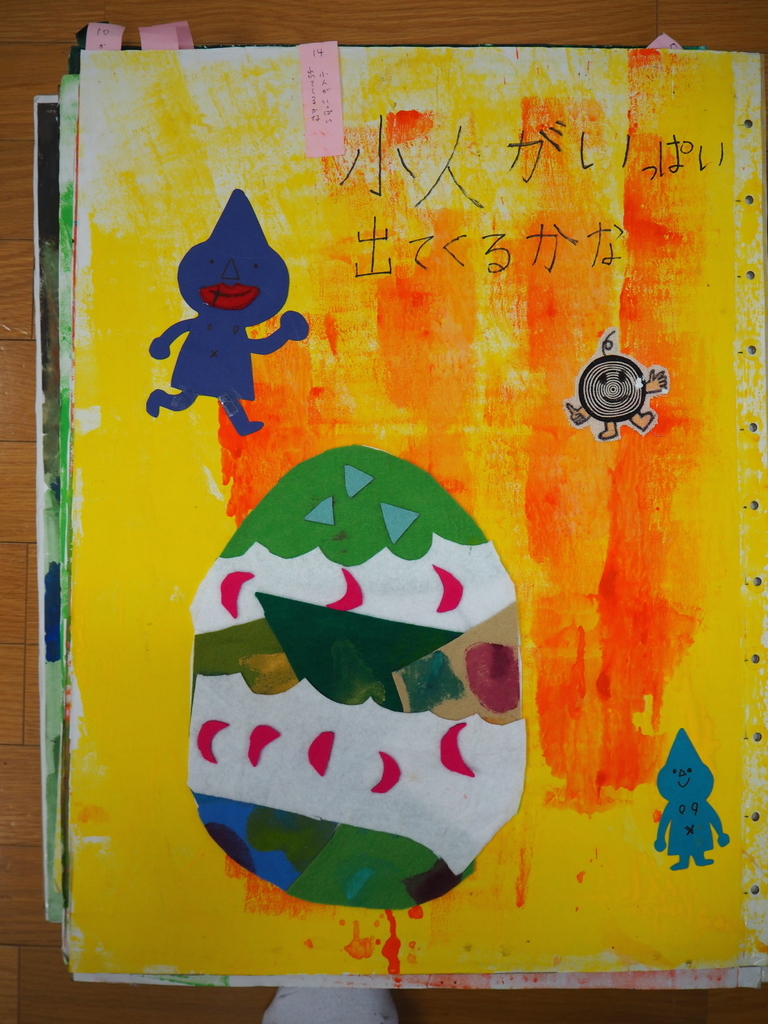

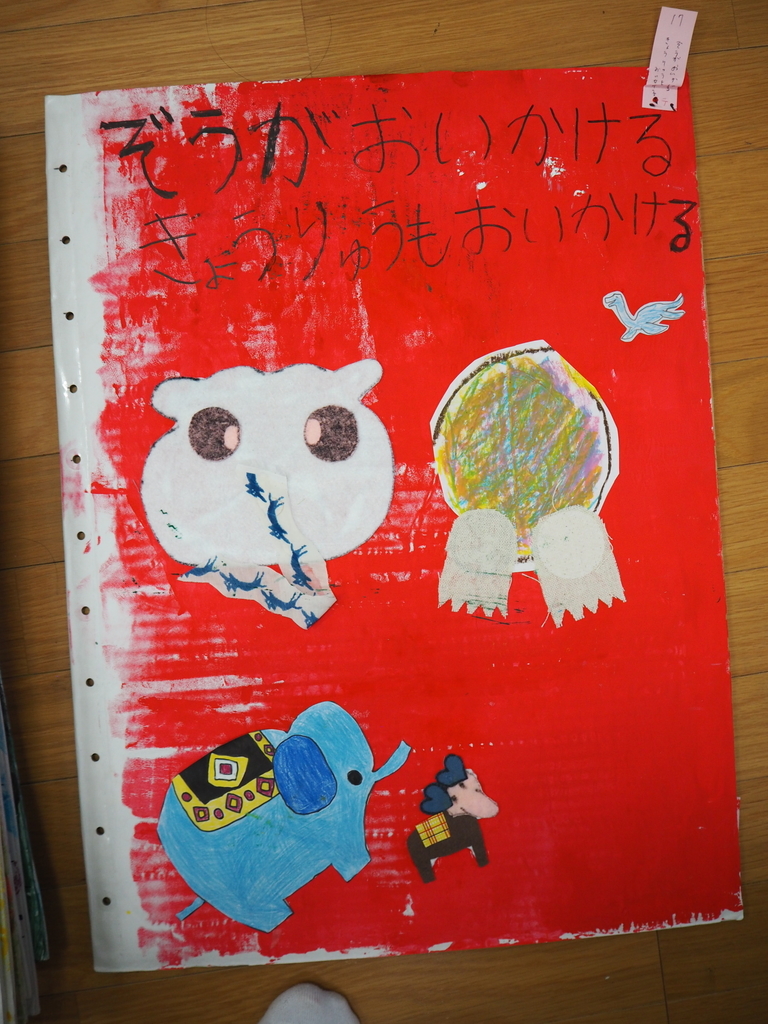

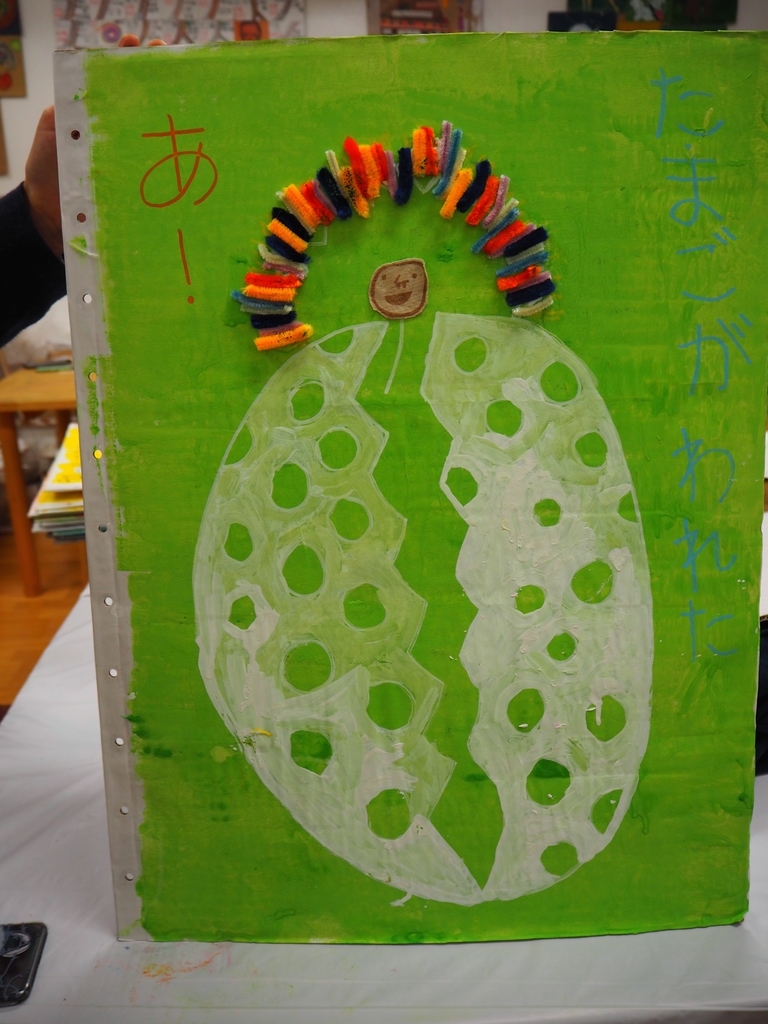

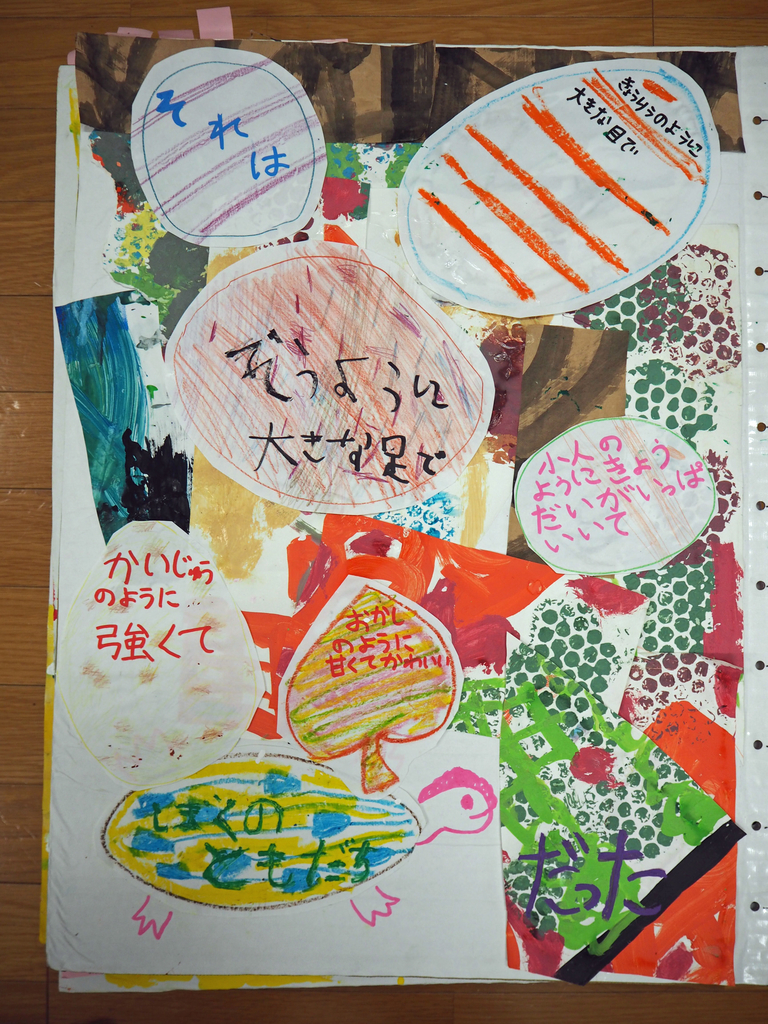

●まず、とても楽しむことができました。絵を描くことが上手な男性がおり、どんな絵を描いているのかとても気になっています。そして妹思いの男性もいて、妹と一緒にご飯を食べる男性がいて、心優しい人がいるんだなと気づきました。一緒に活動できて良かったです。楽しかった!

●初めてぷかぷかさんの方々とふれあい緊張しましたが、とても楽しくたくさんお話ができてよかったです。別のところで関わりをもった障害の方よりも、とてもふれあいやすかったです。最後にハイタッチができてよかった。

●今日、ぷかぷかの方々と交流をしてみて思ったことは、関わってみてとても明るい方々だと感じ一人ひとりとより関わってみたいと思いました。

●実際にぷかぷかさんに関わってみて、みなさん本当に自分が好きなものがあって、自分自身を認めてるような雰囲気があって、とても輝いていると思った。それでも私の目を見て話す姿、否定をすることなく笑顔でこちらの目を見て聞いてくれる姿から感じられるあたたかさがあって、高崎さんの言っているものはこのことかなと思った。次の交流が楽しみになりました。

●ぷかぷかさんと一緒にすごろくをしましたが、私たちが抵抗してしまうようなことも自然体で堂々とやるぷかぷかさんの姿に、むしろ私の方が恥ずかしがって出来ないなんて損しているなと思うと共に、自由に遊ぶぷかぷかさんの楽しそうな姿に癒されたり、緊張をとかされたり・・・自然と私まで楽しく遊んでしまいました。まだぷかぷかさんと関わるようになって時間は短いですが、ファンになりつつある自分がいて面白く思っています。

●初めて関わってみて、人見知りや全然話さない人とかが居なかったので関わりやすかったです。こちら側から何かやるというのはなかったので何もやらずに、話を聞いたり一人ひとりの特徴を少しですが知ることが出来たので良かったです。何も意識せず、自由に関わることが良いと分かったので楽しかったです。

●今日初めてぷかぷかさんと関わってみて、映画をみた後ですけど少し関われるか不安だったのですが、全然そんなことなくて、ぷかぷかさんから話しかけてくれたり、すごく楽しくて今後ぷかぷかさんと関わるのが楽しみになりました。

●今回、ぷかぷかさんと一緒に話をすることができ、たくさんの事を知ることができました。「最初は質問に対してちゃんと答えていないけど大丈夫かな?」と思うことが何度かありましたが、話している内容はとても楽しそうなお話だったので、話を止めることなく聞いていると質問以上の事を知ることができ、とても良かったです。関わる時に分かったつもりでいることもあるので、今回のお話はとても良い勉強になりました。

●初めて交流しましたが、すごく楽しかったです。さいころを使いすごろくをしたらみんなが盛り上がりいろいろな話を聞くことが出来ました。

●●●

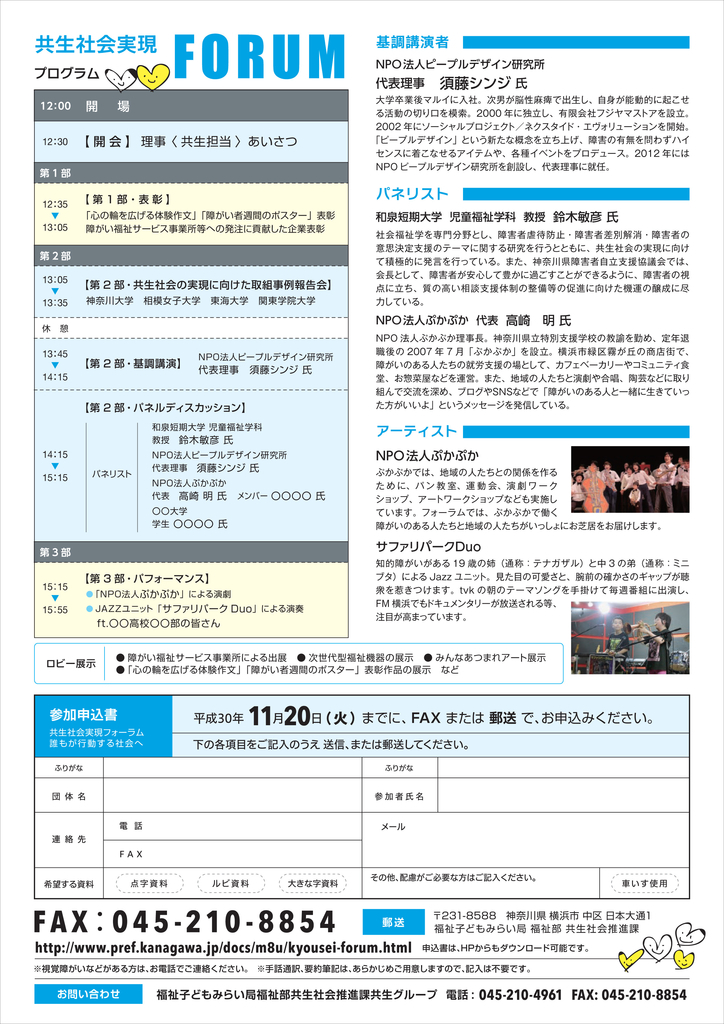

学生さんもぷかぷかさんもすばらしい時間を一緒に過ごしました。一緒に笑顔で過ごせる時間を作ること、そこから「ともに生きる社会」が始まります。いや、もう始まっています。

今回学生さんに書いてもらった感想は、先週書いていただいたものよりも、更にぷかぷかさんとの距離が縮まっています。

これから体験実習をされる方もいますので、学生さんはまだまだ変わっていきます。それがぷかぷかさんと一緒に生きる意味です。ぷかぷかさんが学生さん達を豊かにしているのです。ぷかぷかさんも学生さん達とおつきあいすることで、ふだんと違うことを学び、豊かになっています。

こうやってお互いが豊かになること、それが「ともに生きる社会」の意味だと思います。

「すごろくワークショップ」は障がいのある人たちと健常者の関係を作るきわめて簡単で有効なツールだと思います。今回、創英の学生さん達ととてもいい関係ができたので、その関係を生かし、ぷかぷかさん達と一緒に何か新しい価値を生み出すような、クリエイティブな活動ができたら、と思っています。

来週は一緒に簡単な演劇ワークショップを行います。学生さん達は更に変わっていきます。乞う、ご期待!です。