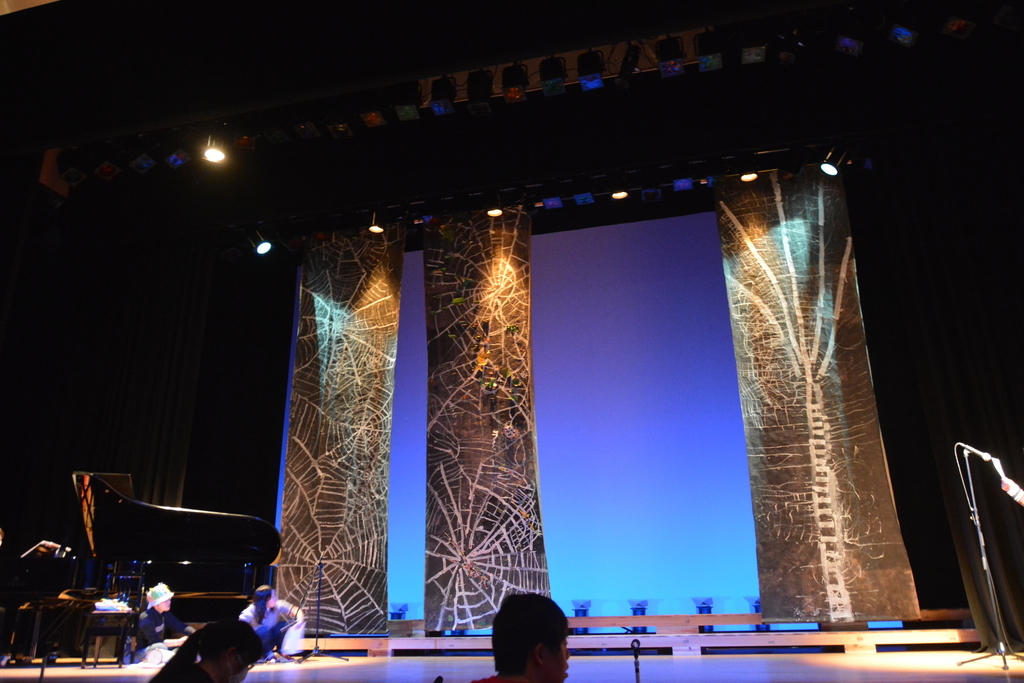

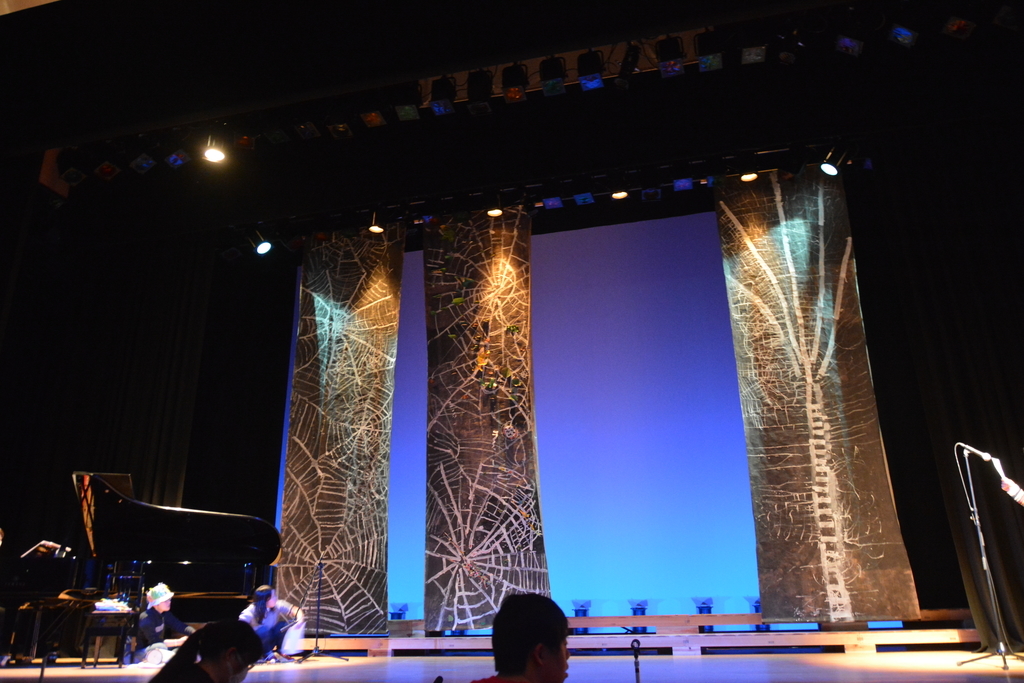

5回目の「表現の市場」。5年前の1回目の時は、会場の半分もお客さんは入らなくて、とても寂しい思いをした覚えがあります。それが今回はほぼ満席。ぷかぷかの舞台の時間は、後ろの方は立ち見だったそうです。すごい盛況でした。それだけぷかぷかのメッセージがあちこちに届き、人々が会場に足を運んだのだと思います。何よりもこの5年間で、ぷかぷかのファンの方が格段に増えました。

「表現の市場」は「障がいのある人たちとは、いっしょに生きていった方がトク!」をダイナミックな形で表現した舞台でした。人を揺り動かすほどのチカラあるメッセージを舞台で表現できたと思います。

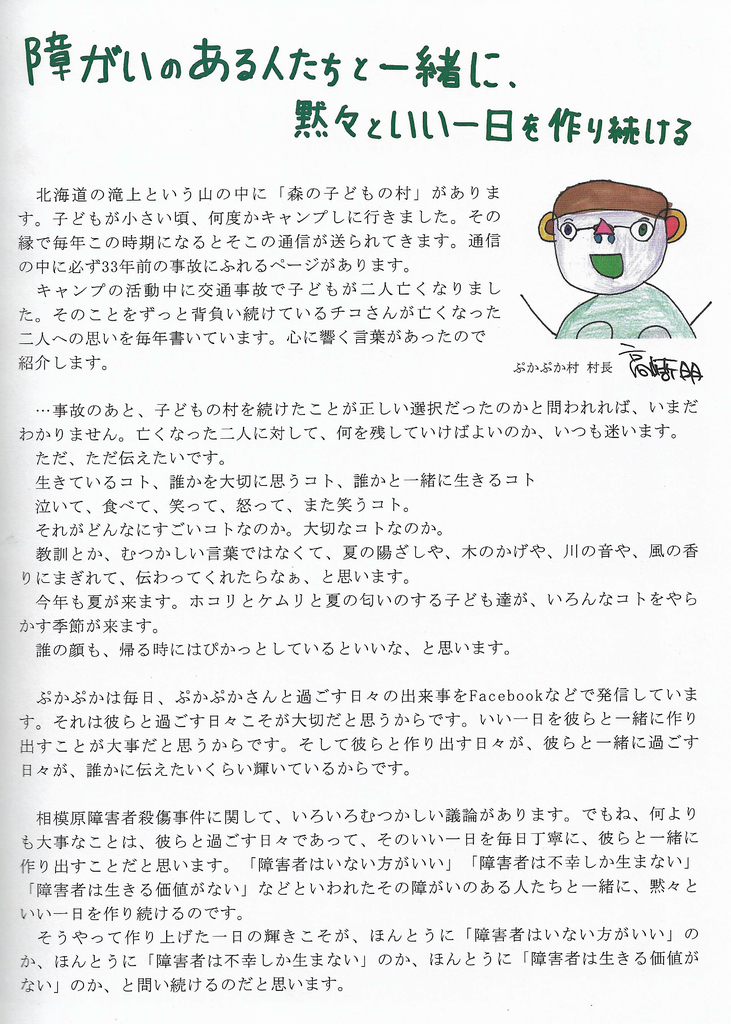

相模原障がい者殺傷事件に対して、「共生社会を作ろう」とか「ともに生きる社会を作ろう」といった言葉で啓蒙活動をいくらやっても、事件を起こした社会は何も変わりません。まして事件を超える社会は、啓蒙活動といったレベルではできません。やはり彼らといっしょに生きると何ができるかを具体的に創り出すこと、そのことこそが、事件を超える社会を作っていくのだと思います。

そういうぷかぷかの「表現に市場」に対し、

「おーし、ならばうちはもっとおもしろいものを創り出そう」

と福祉に関わる人たちが、お互い張り合って、それぞれのところで「表現の市場」をやれば、社会はもっともっとおもしろくなります。そういう元気さが、福祉の業界にあれば、社会は確実に変わります。

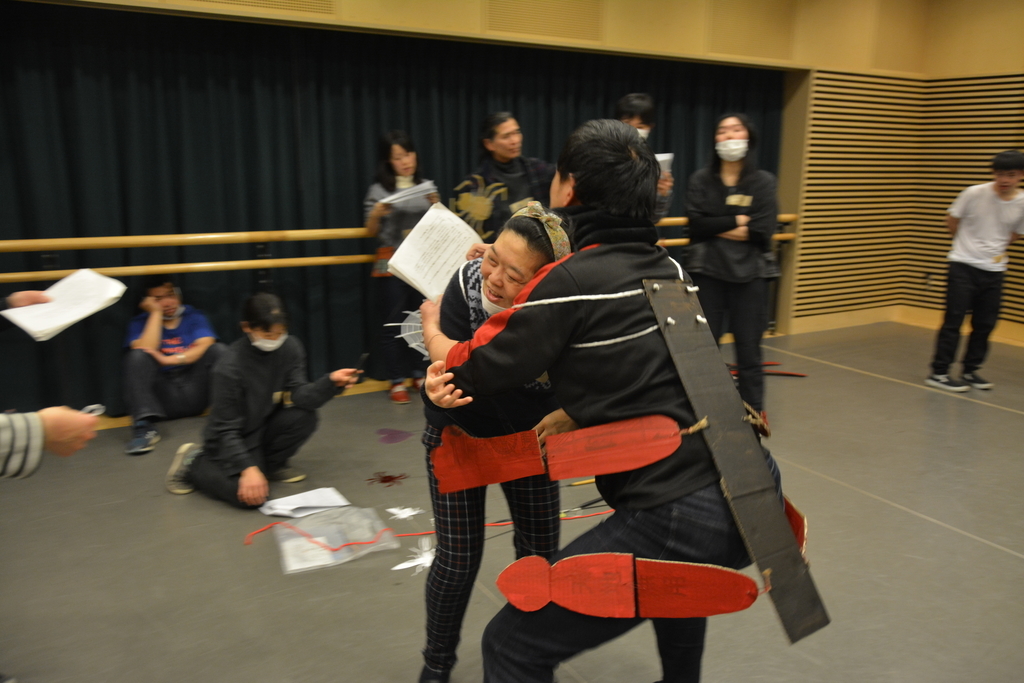

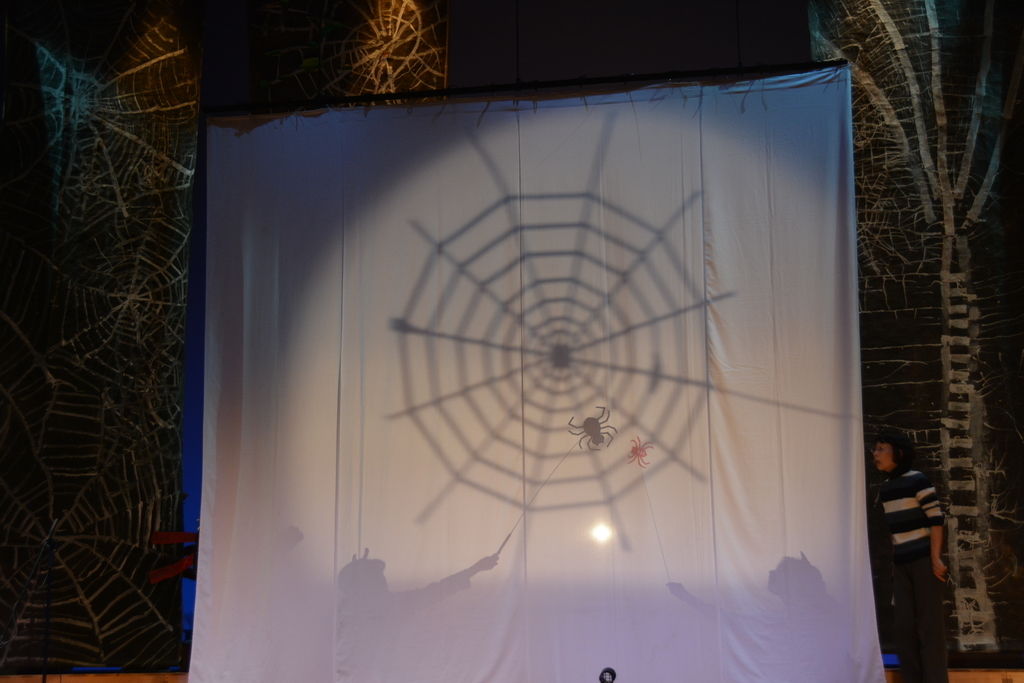

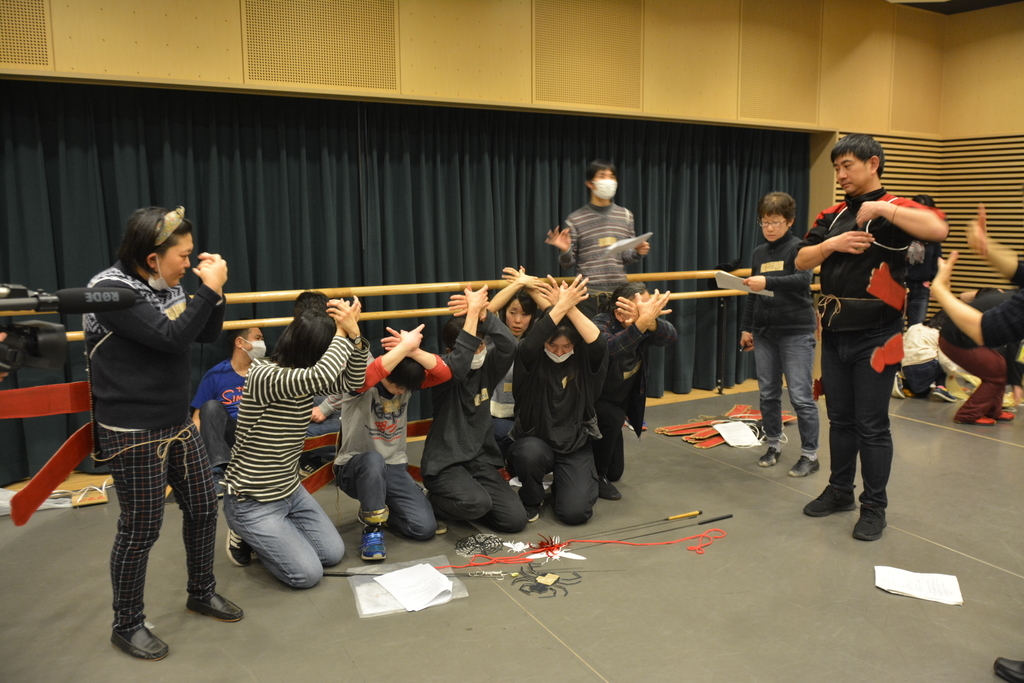

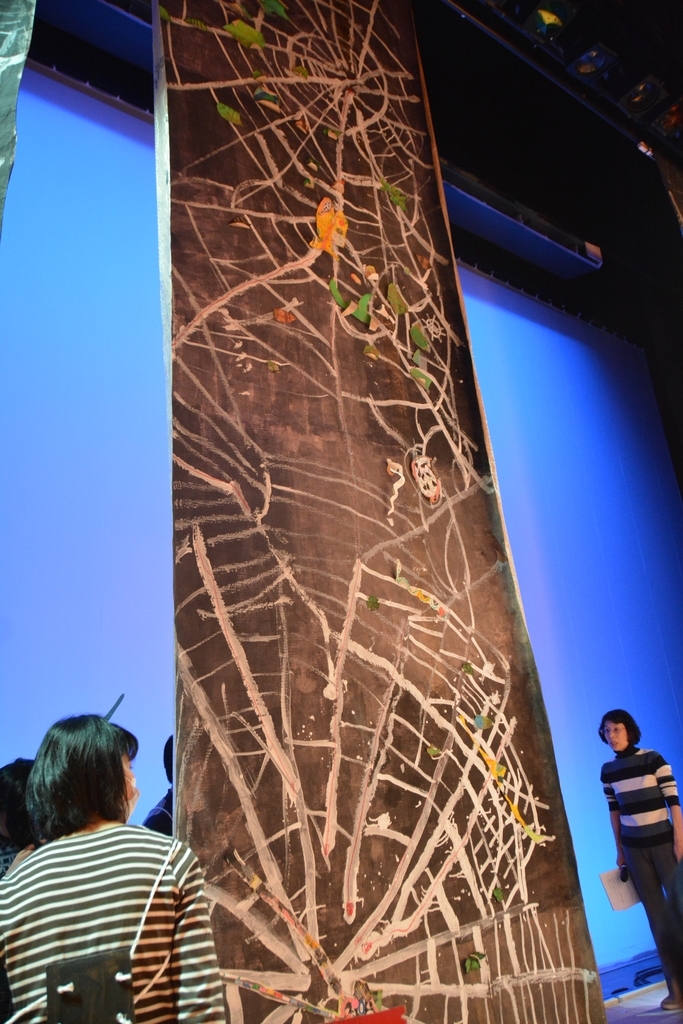

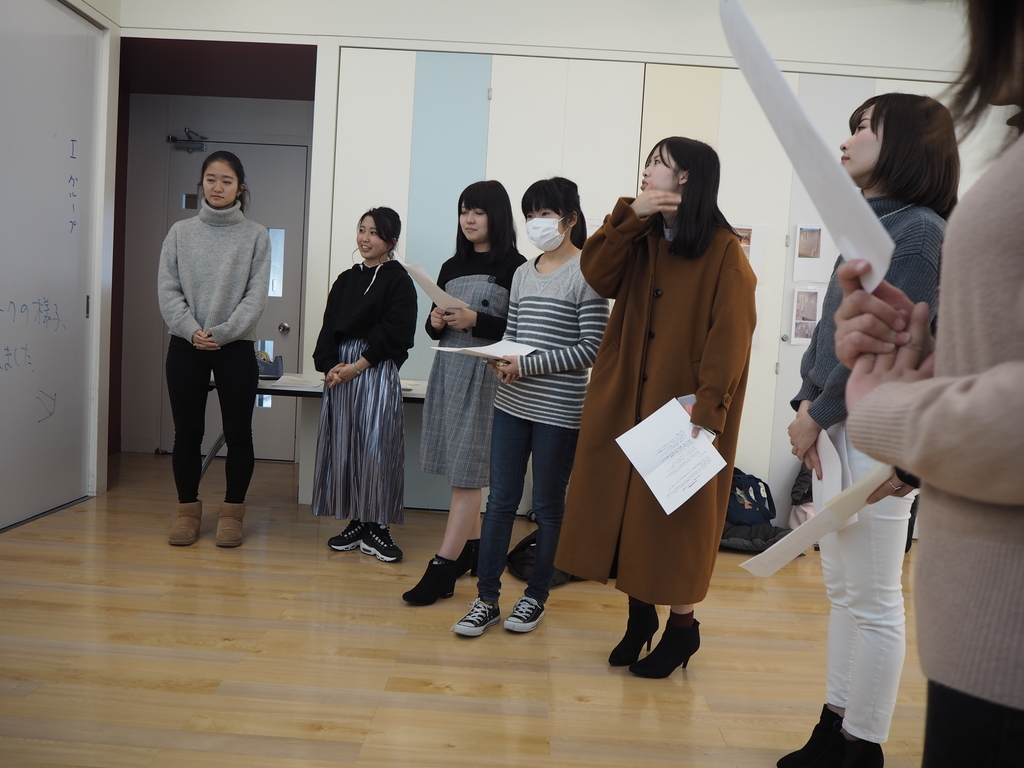

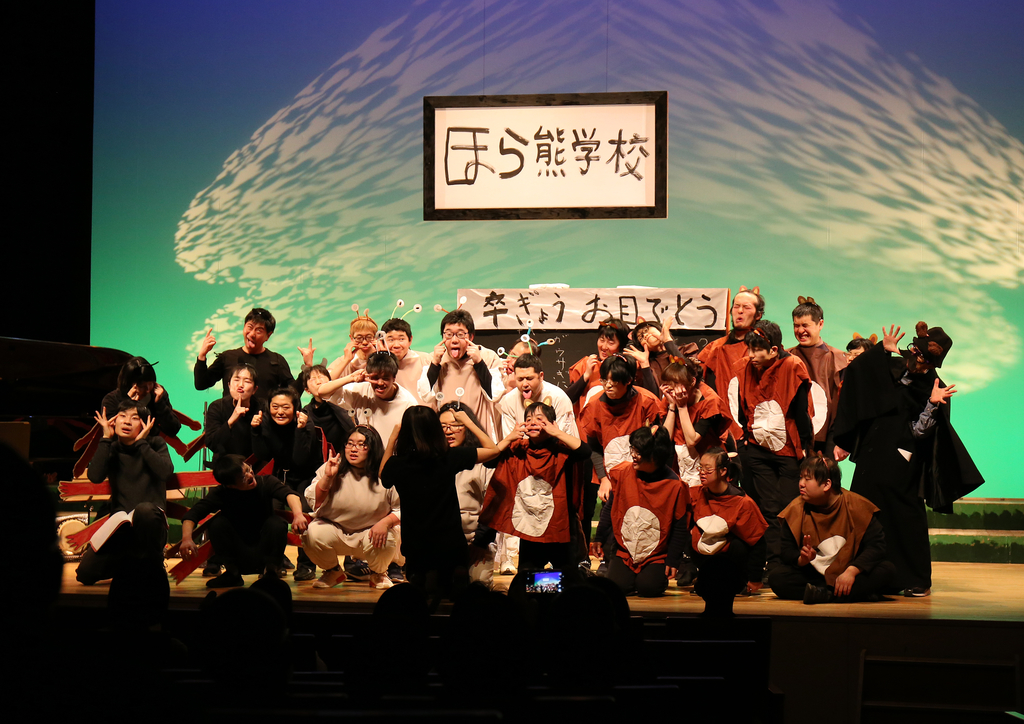

今回のぷかぷかの芝居は、本当にまとまるのか、と最後の最後までハラハラしました。前日の舞台稽古も、3時間近く舞台で、あーだこーだとやっていました。

それが本番当日午前中、ようやくまとまってきて、そして本番は嘘みたいにバチッと決まったのでした。

感想を見るとみなさん絶賛していて、ちょっとびっくりでした。今年もやっぱり魔法がかかったのだと思います。

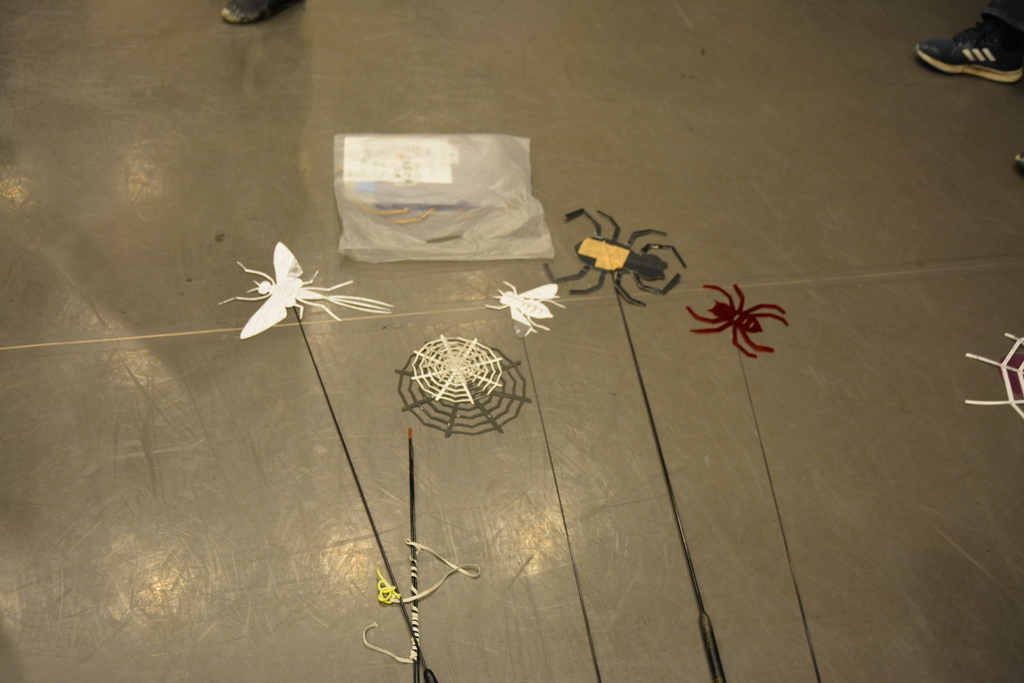

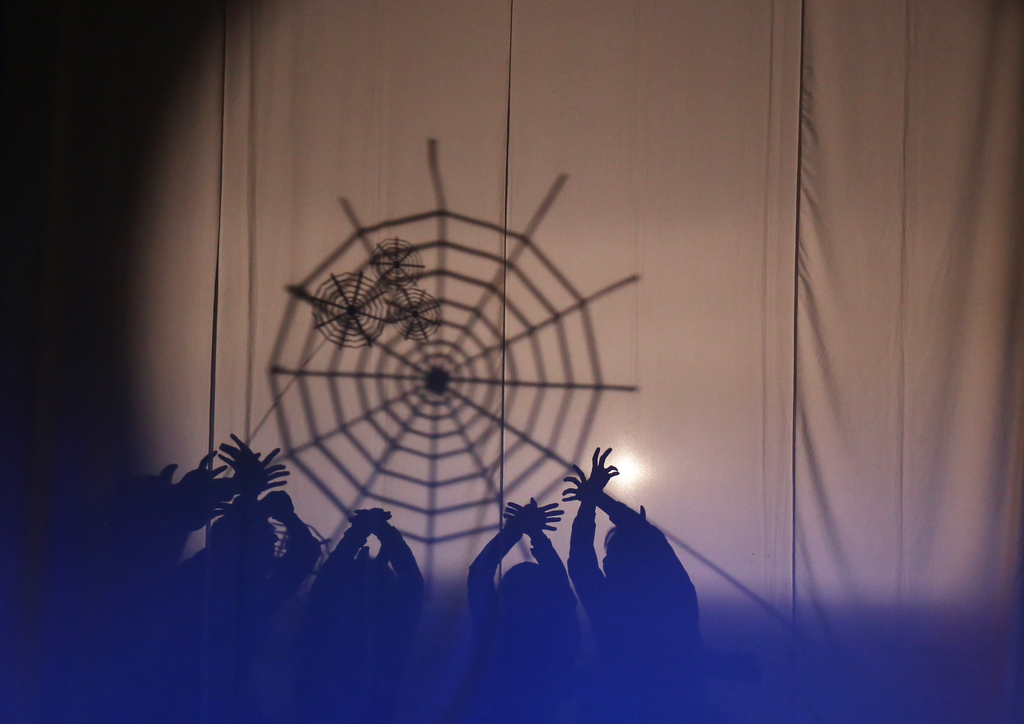

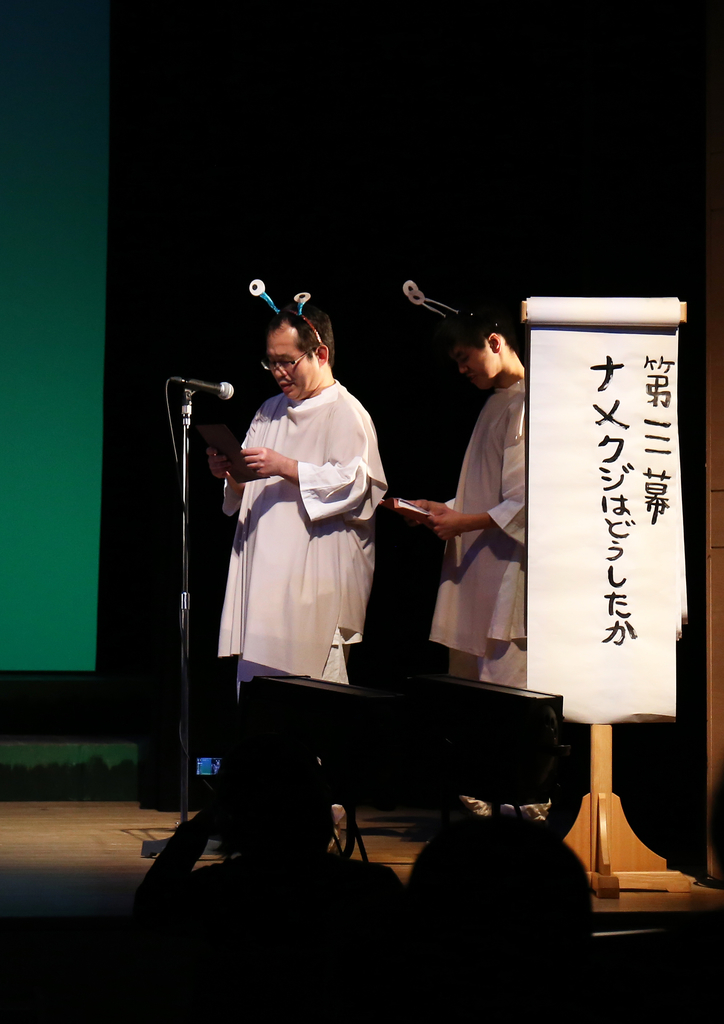

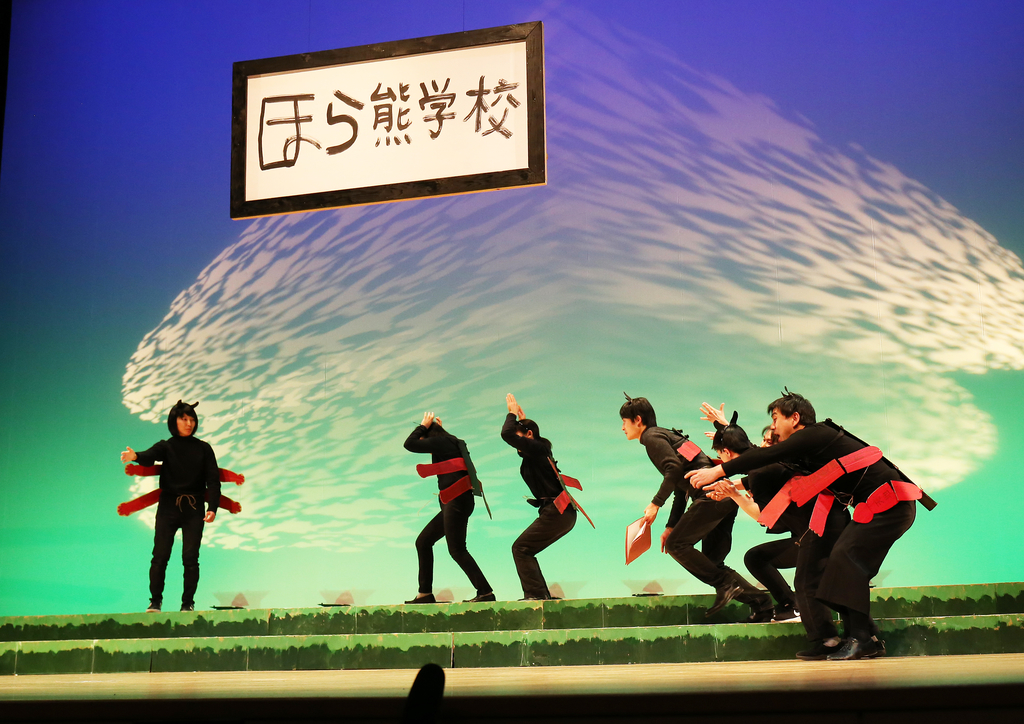

「なんでもいいから一番になれ」の世界(蜘蛛やナメクジや狸の世界)をどうやって超えるかでずいぶんと格闘しました。ぷかぷかさんとやっていれば、きっと手がかりが見つかる、と思っていました。

印象的だったのが、

「大金持ちになって一番になる方法を考えよう」

という問題を出したとき、

「なに、それ」

って感じで誰も興味を示さなかったことがありました。ぷかぷかさんたちと私たちの幸せの基準が全くちがうのだと、このときしみじみ思いました。大金持ちになる話ならみんな乗ってくるだろうと考えた私の発想の貧しさを思い知らされました。

「なんでもいいから一番になれ」の世界をどうやって超えるか、なんてムキになって考えなくても、もう彼らはそのままで、その世界を超えていると思いました。だからこそ、残酷なシーンもある原作に沿った芝居をやりながらも、原作を超えるようなほのぼのとしたメッセージが伝えられたのだと思います。

見た人の感想に

《 心優しいぷかぷかさんと息子のおかげで、蜘蛛やナメクジや狸の世界に自分がいたことに気づきました。》

というのがありましたが、そういう気づきに優しく導いたぷかぷかさんたちに拍手!拍手!です。

《 生きる(自由、笑顔、一生懸命)豊かさを感じさせていただきました 》

という感想がありましたが、ぷかぷかさんが伝えたメッセージの奥深さを思いました。

♪ それはかたくりの花の咲くころで、

たくさんの眼のあおいハチの仲間が、

日光のなかをぶんぶんぶんぶん飛び交ひながら、

花から蜜をもらったり

お礼にきんいろをした円い花粉を

ほかの花のところへ はこんでやったり、

もういそがしくにぎやかな 春の入口でした。

まさにぷかぷかさんの生き方です。

みなさんから寄せられた感想

・音楽も絵画も演出もすばらしく、絵本を読んだようでした。体も心も満たされた不思議な感じをありがとうございます。

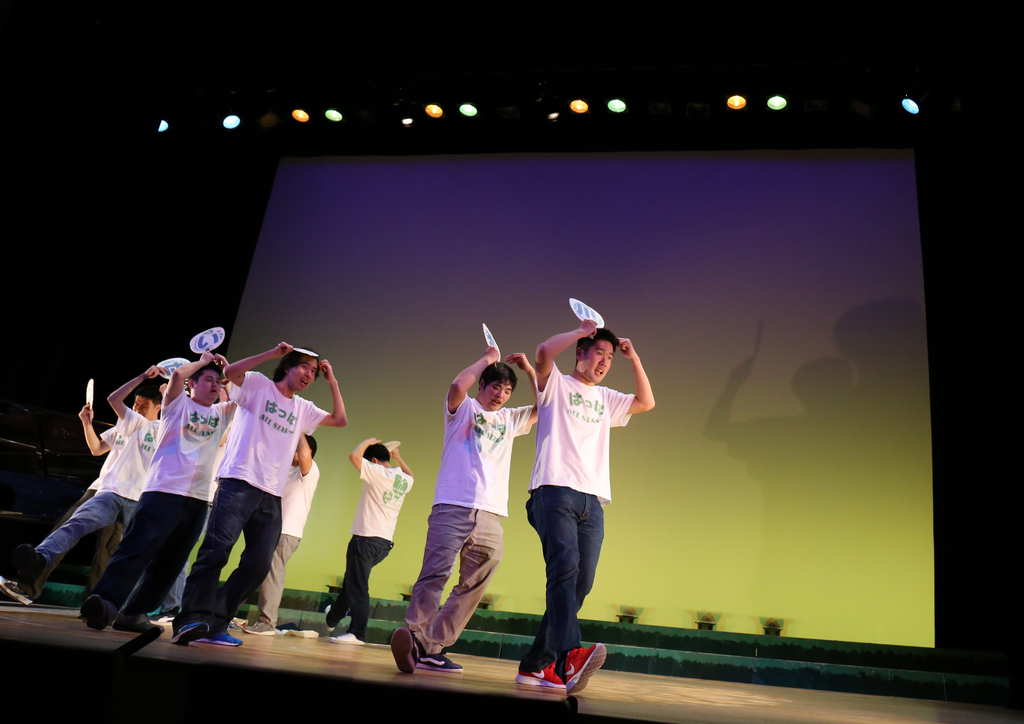

・昨日のステージを見て思ったのは、生きる楽しさに溢れた表現に、見ている私もほっこりと笑顔になりました。上手くやろうとか、キチンとやろうとかに囚われない、生きることは表現であり、もっと自由で楽しんで踊ればいいんだよと思わせてくれました。ぷかぷかさん達のパワーを感じました。

・すばらしい演奏、表現、笑いあり、感動あり、なんだか…なんでしょう…充実した気持ち、あたたかい心、たくさんの力をいただきました。本当に来てよかった。私も職場でもっと楽しく努めていいます。

・長野から来てよかったです。みんながとてもリラックスして楽しんでいました。まさに表現の市場「なんでもOK」とっても豊かな気持ちとやる気をもらいました。自分の学校、クラスの生徒ともやってみます。

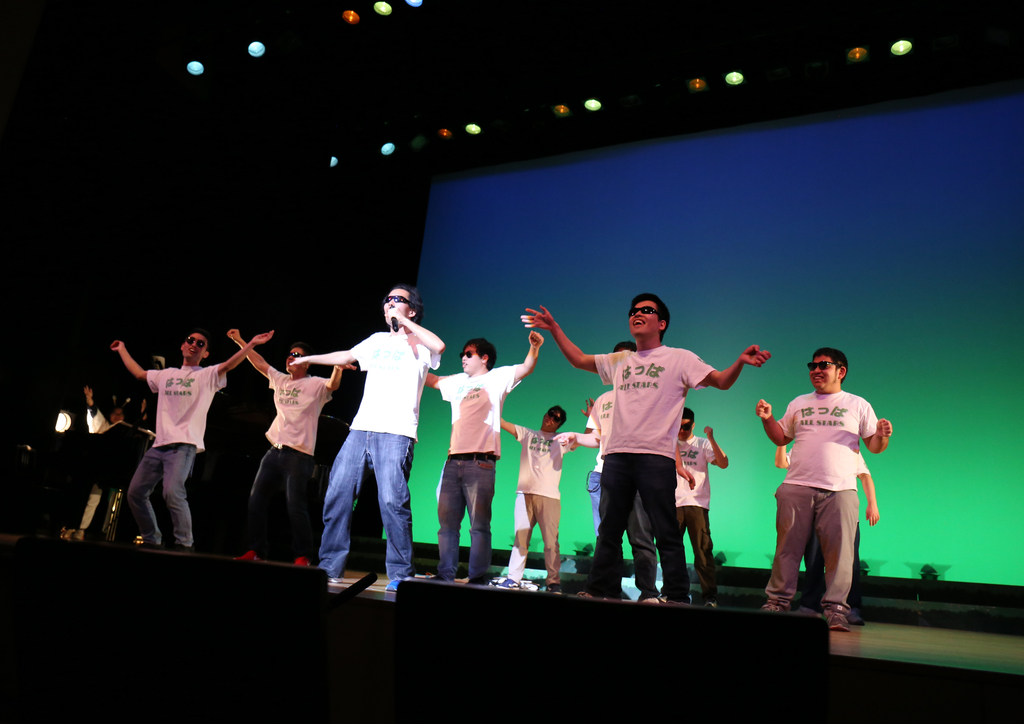

・今回で映像も入れれば4回目!楽しみにしていました。あらじんの太鼓、先生が欠席のピンチをみんなで乗り切り、みなさんのお顔に表現者の自信が見えました。見なせたさんの車いす、あれほどカスタマイズできるなんてびっくり!楽しく過ごされているハッピー感が伝わってきました。大地君と江原さんのコラボ演奏もとってもよかったです。特に「まっすぐ」が好きです。はっぱオールスターズはおもしろいのに幸せな気持ちになる貴重なグループですね。新曲、よかったです。ぷかぷかさんのみんなでアークショップは毎回とてもおもしろい!そして心の奥で一つ問いかけられたメッセージをプレゼントされます。ゆっくりゆっくりとその方絵を自分なりに見つけようと思います。とっても楽しい時間でした。ありがとうございました。

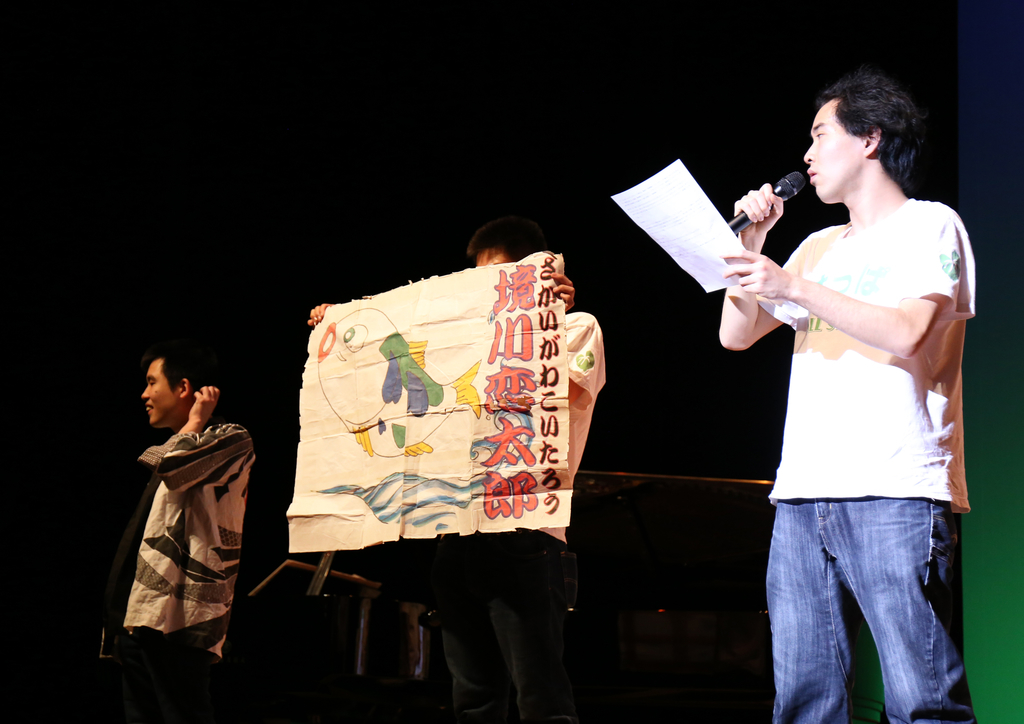

・お題の字がすばらしい。味のあるオンリーワンのあたたかい字。

・生きる(自由、笑顔、一生懸命)豊かさを感じさせていただきました。同時に無限の広がりを見せていただきました。自信みなぎる姿を見せていただき、不自由なく生きている自分に恥ずかしさを覚えました。

・大ちゃんと江原さんの息の合った演奏が素敵でした。

・ぷかぷかさんの劇は、時々台詞とちがう言葉が出たりがおかしくて、歌や演奏もすばらしかったです。

・圧倒されるパフォーマンス、流れるようなMC、引き込まれる演奏、演技!素敵な時間を過ごして、たくさんの勇気とパワーをもらいました。今まで以上にぷかぷかを応援していきたいと思います。ありがとう!

・度肝を抜かれました。

・最高でした!!

・物販が広く、ぷかぷかに遊びに来れたような空間でした。

・心が軽くなる素敵な時間でした。

・相鉄ユーザーなので、はっぱオールスターズの相鉄の歌はとても身近で楽しかったです。

・楽器も衣装もかわいくて、きれいで、大人数でも一人一人生き生きとして舞台に立っているのが素敵でした。

・中学生の息子がはっぱオールスターズのファンで楽しみに来ました。新曲に大喜びでした。安定のあらじんの演奏、今回もすばらしかったです。ぷかぷかさんの劇、ぐっと心に刺さりました。心優しいぷかぷかさんと息子のおかげで、蜘蛛やナメクジや狸の世界に自分がいたことに気づきました。今は毎日が幸せです。

・型にはまらないぷかぷかさんたちの表現がとても素敵で、ずっと引き込まれてしまいました。あらじん、みなせた、大ちゃんと江原さん、はっぱオールスターズ、みなさんとても素敵で、たくさんの元気をもらいました。素敵な時間をありがとうございました。

今回舞台を作るに当たり、たくさんの方に協力をいただきました。進行役では演劇デザインギルドの花崎攝さん、倉田春香さん、ピアニストの吉村安見さん、デフパペットシアターひとみのみなさん、舞台監督の成沢富雄さん、こんにゃく座ピアニストの湯田亜希さん、チェリストの江原望さん、みどりアートパーク館長藤井ゆずるさん、オペラシアターこんにゃく座さんからはたくさんの歌を歌わせていただきました。

本当にありがとうございました。

やっぱり、もっと一緒に過ごしたいな。

やっぱり、もっと一緒に過ごしたいな。