日曜日深夜1時からあったTBSラジオの報道ドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』はすごく聞き応えのある番組でした。ヘイトスピーチとか、国会議員による生産性発言とか、この平成の時代にある差別の構造と相模原障害者殺傷事件をうまく結びつけて語っていました。全体の構成といい、音楽の使い方といい、緊張感のある間の取り方といい、ラジオで伝えることのすばらしさを感じさせる番組でした。ふだんラジオをほとんど聞かないので、新鮮な思いで聞きました。テレビよりもはるかに集中して聞くので、伝えようとしていることが体にしみこんでくるような感覚でした。

ただ一点、違和感を覚えるところがありました。最後の方で事件直後に神戸金史さんの書かれた詩が紹介されたのですが、その中にこんなことばがあります。

「誰もが健常で生きることはできない。誰かが、障害を持って生きていかなければならない。……今、自分が障害を背負っていないのは、誰かがそれを背負ってくれたからだ」という「物語」。

息子よ。

君は、弟の代わりに、

同級生の代わりに、

私の代わりに、

障害を持って生まれてきた。

お父さんの思いはともかく、本人にとってはどうなんだろうかと思いました。

たとえば日々すごい痛みを伴う障害とか、手足が不自由で、ご飯食べるのもすごく大変な人にとって、その障害は誰かの代わりだった、といわれても納得する人は多分いません。違和感を感じたのは、そこです。誰かの代わりにすごい痛みや生活の大変さを背負い込む人はいません。当事者の立場になれば、納得できない物語なのです。お父さんがお子さんの障害を認めるための、自分自身を納得させるためのファンタジー、物語のような気がしました。

(参考までに詩の全文です)

私は、思うのです。

長男が、もし障害をもっていなければ。

あなたはもっと、普通の生活を送れていたかもしれないと。

私は、考えてしまうのです。

長男が、もし障害をもっていなければ。

私たちはもっと楽に暮らしていけたかもしれないと。

何度も夢を見ました。

「お父さん、朝だよ、起きてよ」

長男が私を揺り起こしに来るのです。

「ほら、障害なんてなかったろ。心配しすぎなんだよ」

夢の中で、私は妻に話しかけます。

そして目が覚めると、

いつもの通りの朝なのです。

言葉のしゃべれない長男が、騒いでいます。

何と言っているのか、私には分かりません。

ああ。

またこんな夢を見てしまった。

ああ。

ごめんね。

幼い次男は、「お兄ちゃんはしゃべれないんだよ」と言います。

いずれ「お前の兄ちゃんは馬鹿だ」と言われ、泣くんだろう。

想像すると、

私は朝食が喉を通らなくなります。

そんな朝を何度も過ごして、

突然気が付いたのです。

弟よ、お前は人にいじめられるかもしれないが、

人をいじめる人にはならないだろう。

生まれた時から、障害のある兄ちゃんがいた。

お前の人格は、

この兄ちゃんがいた環境で形作られたのだ。

お前は優しい、いい男に育つだろう。

それから、私ははたと気付いたのです。

あなたが生まれたことで、

私たち夫婦は悩み考え、

それまでとは違う人生を生きてきた。

親である私たちでさえ、

あなたが生まれなかったら、

今の私たちではないのだね。

ああ、息子よ。

誰もが、健常で生きることはできない。

誰かが、障害を持って生きていかなければならない。

なぜ、今まで気づかなかったのだろう。

私の周りにだって、

生まれる前に息絶えた子が、いたはずだ。

生まれた時から重い障害のある子が、いたはずだ。

交通事故に遭って、車いすで暮らす小学生が、

雷に遭って、寝たきりになった中学生が、

おかしなワクチン注射を受け、普通に暮らせなくなった高校生が、

嘱望されていたのに突然の病に倒れた大人が、

実は私の周りには、いたはずだ。

私は、運よく生きてきただけだった。

それは、誰かが背負ってくれたからだったのだ。

息子よ。

君は、弟の代わりに、

同級生の代わりに、

私の代わりに、

障害を持って生まれてきた。

老いて寝たきりになる人は、たくさんいる。

事故で、唐突に人生を終わる人もいる。

人生の最後は誰も動けなくなる。

誰もが、次第に障害を負いながら

生きていくのだね。

息子よ。

あなたが指し示していたのは、

私自身のことだった。

息子よ。

そのままで、いい。

それで、うちの子。

それが、うちの子。

あなたが生まれてきてくれてよかった。

私はそう思っている。

父より

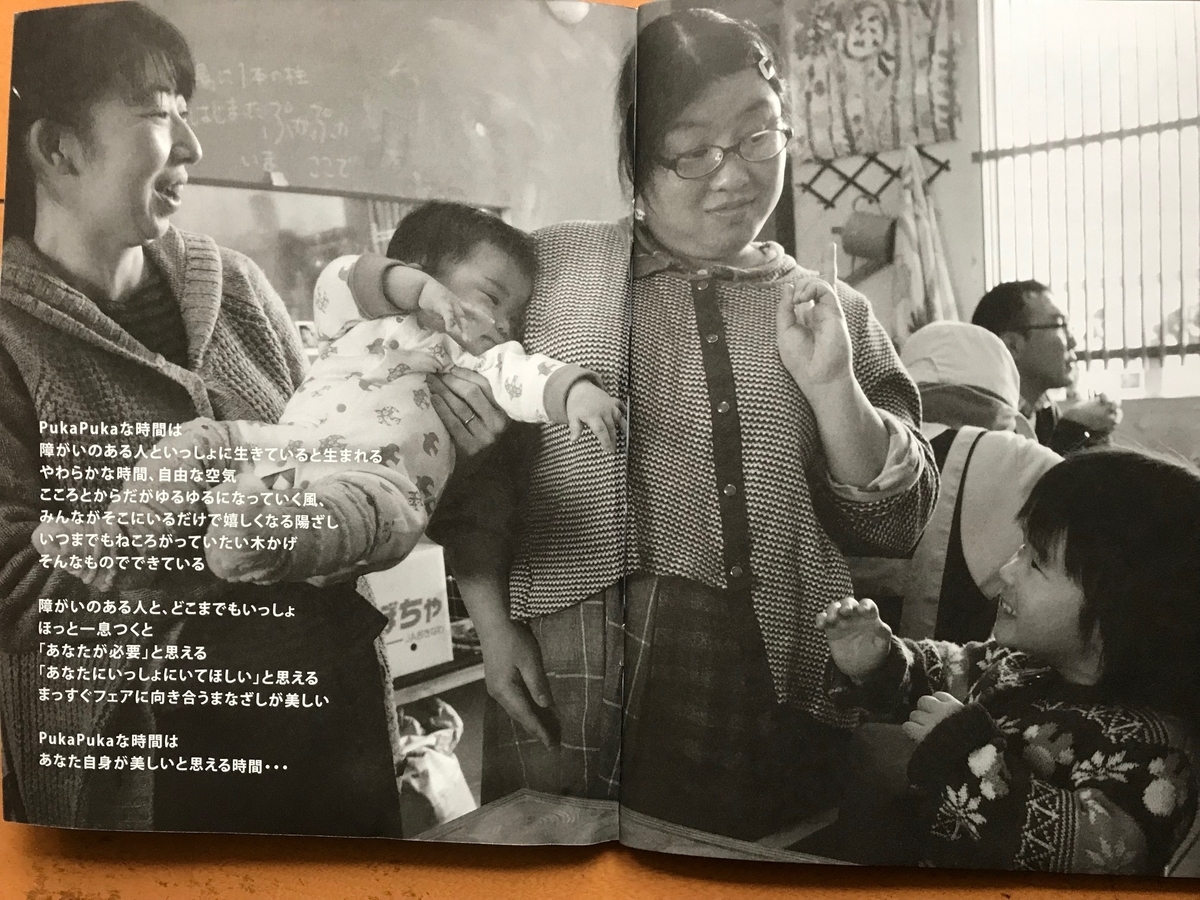

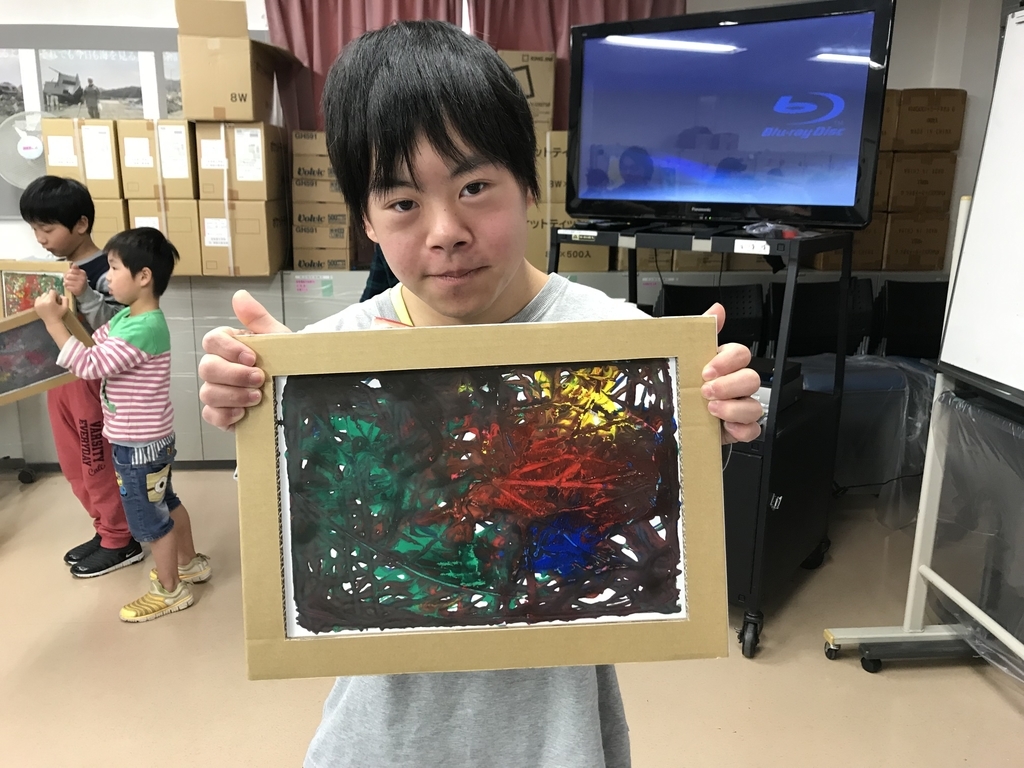

私はかつて養護学校の教員をやっていた頃、目の前の重い障がいを持った子どもたちに惚れ込んでしまったことがあります。家族でもないのに、重い障がいのある子どもたちが好きになってしまったのです。一緒に生きていきたいと思うほどに。

トイレの始末ができなかったり、しょっちゅう逃げ出したりで、本当に手のかかる子どもたちでしたが、でも、その大変さを超える「人としての魅力」を彼らは持っていました。彼らとの毎日はほんとうに「格闘」といっていいほどの日々でした。それでも彼らのそばにいると、ふっと心が安らいだり、ほっこり心があたたまるのです。ずっとそばにいたいな、と思うようになりました。いつの間にか彼らに惚れ込んでしまったのです。

養護学校では障がいのある子どもたちが社会に適合できるように、いろいろ指導したり訓練したりします。そのままの彼らではだめだといってるわけです。でも私はそのだめな彼らに惚れ込んでしまったのです。

全くこれは想定外の出来事でした。彼らに惚れ込んだ、言い換えれば「出会った」おかげで、人間の幅が、人生の幅がぐ〜んと広がりました。それ以降、人生が本当におもしろくなりました。

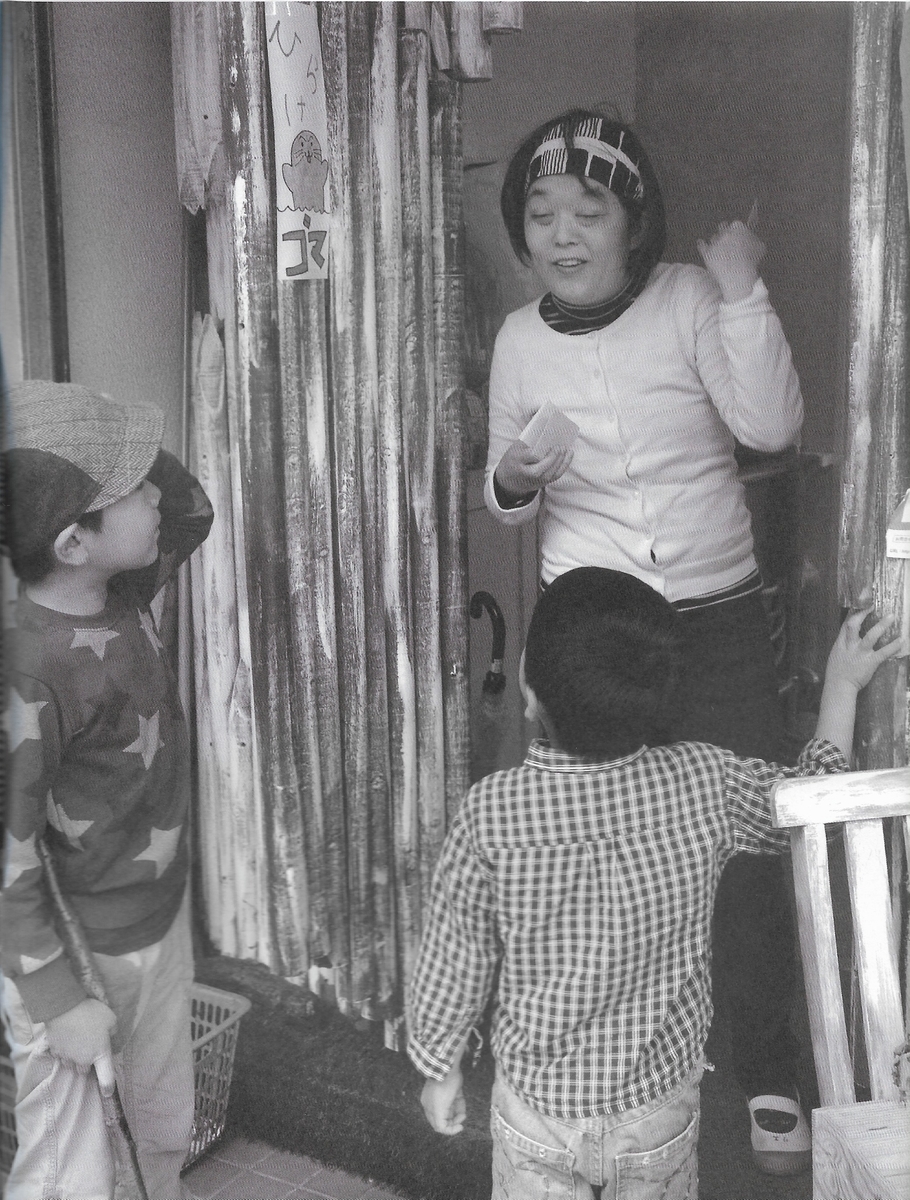

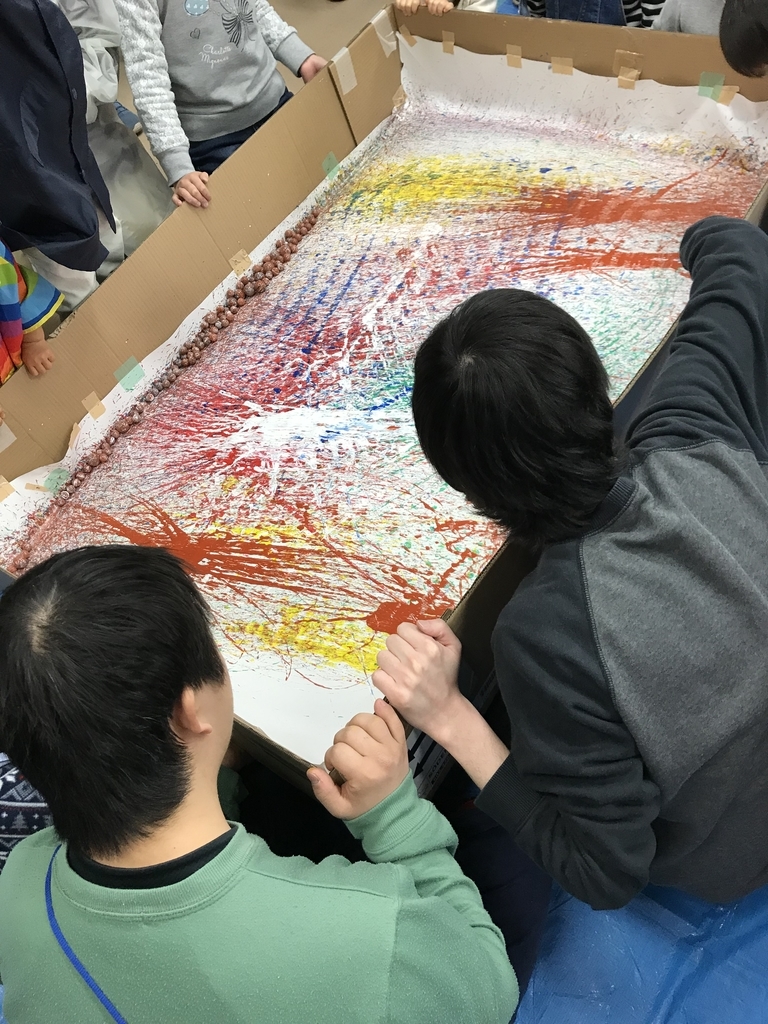

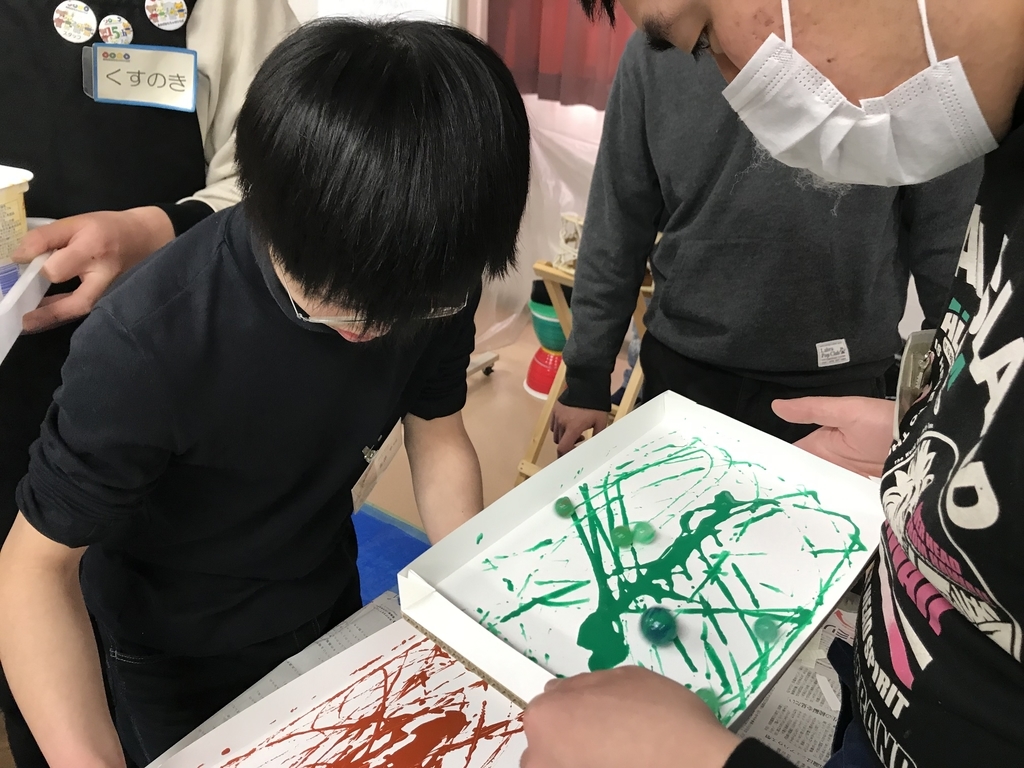

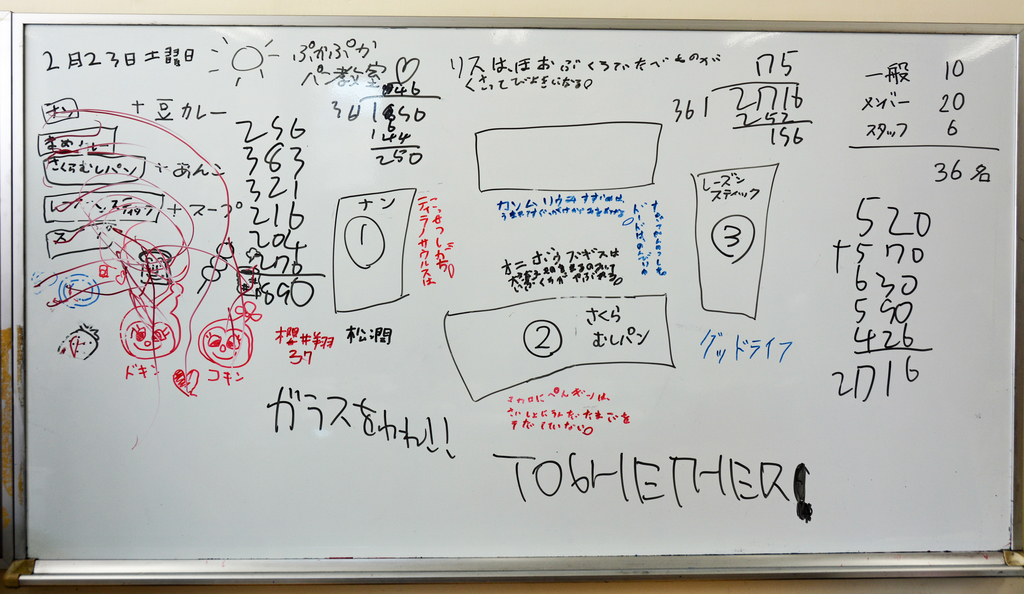

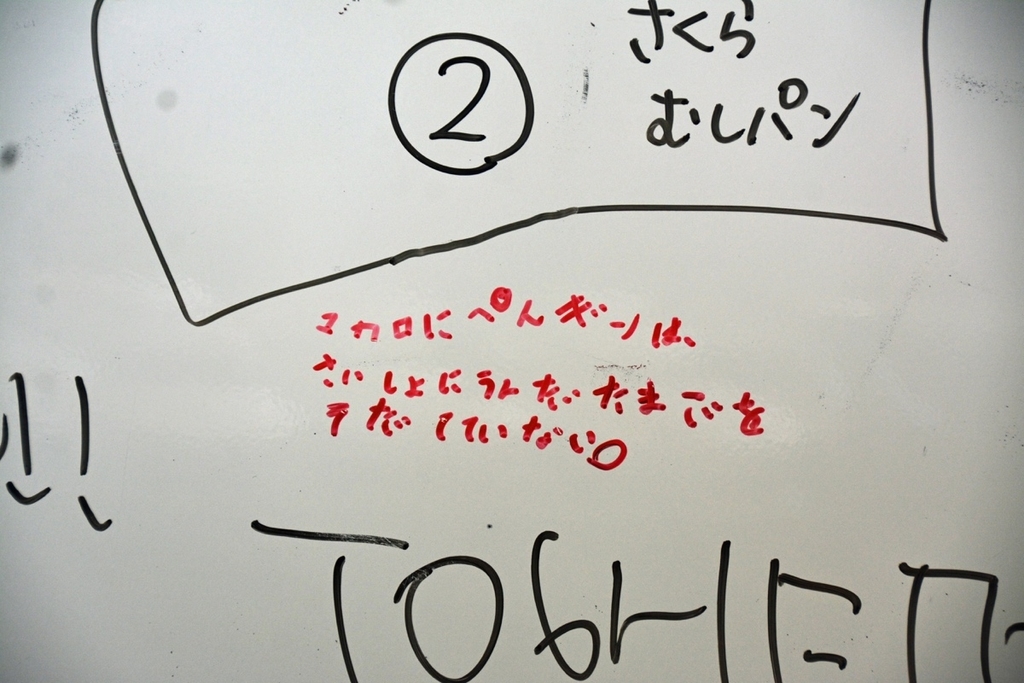

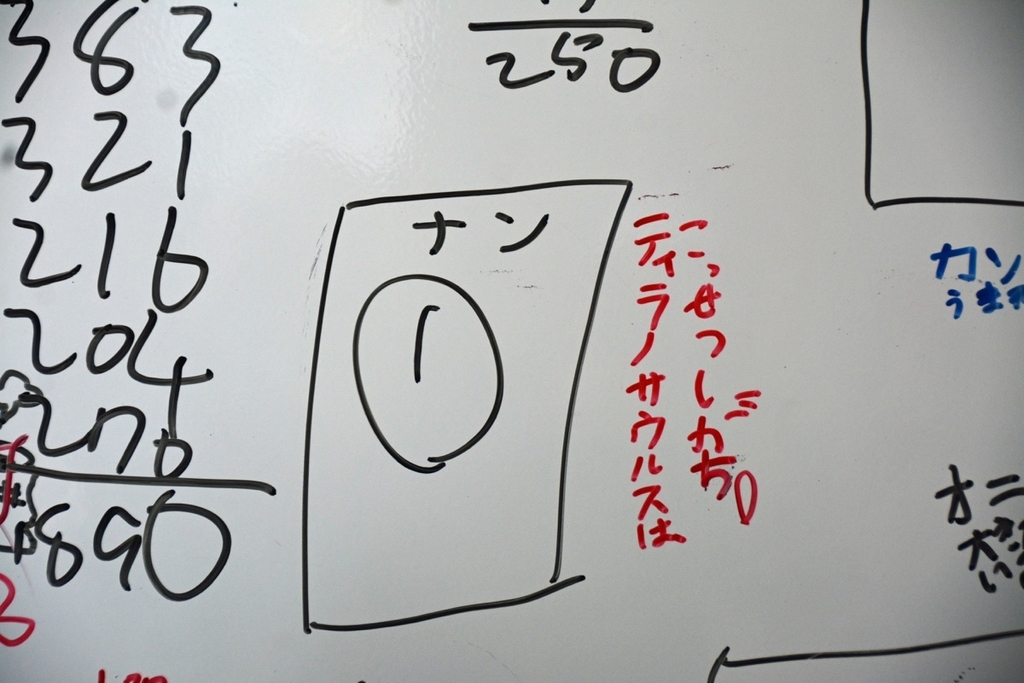

そしてそんな彼らとずっといっしょに生きていきたいと、養護学校を定年退職の時、彼らと一緒に生きる場、働く場「ぷかぷか」を立ち上げました。ぷかぷかでは彼らを社会に合わせるのではなく、そのままの彼らの魅力で勝負しています。私の心をわしづかみにした彼らの魅力です。彼らの魅力に出会ったたくさんの人たちが、彼らのファンになりました。彼らの魅力に出会い、「彼らとはいっしょに生きていった方がいいね」「その方がトクだよね」って思うようになったのです。

彼らの魅力は、ただそれだけで、社会を耕し、社会を豊かにしています。

ぷかぷかにファンができて9年。ファンを作った一番のチカラは、彼らの魅力です。決して物語ではないのです。

番組の最後に息子さんが仕事の稼ぎをこつこつ貯めてiPhoneを買いに行ったときの話が紹介されました。1円も間違えず、きっちり持って行ったことに店員さんが驚いていました。息子さんの性格、生き方ががよく見える、心あたたまるエピソードでした。

iPhoneを買うと決めてから、作業所での少ない工賃の中から少しずつ貯金していったのだと思います。毎月毎月、わくわくしながらお金を貯めていったのだと思います。たくさんお金を稼いでいる人が、なんの苦労もなく買うことを思えば、息子さんははるかにいい人生を生きている気がします。

自分の人生を懸命に生きている、すてきな生き方だと思いました。こんな魅力ある生き方をしている息子さんなら、もう物語なんか必要ないのではないかと思いました。