8月3日(土)みどりアートパークホールでぷかぷかの映画の上映会をおこないます。上映するのは『ぷかぷかさんカナダをゆく』(50分)、『Secret of Pukapuka』(27分)、『第5期演劇ワークショップの記録』(60分)、『ぷかぷかすごろくワークショップ』(17分)、『ぷかぷかさんのいる町』(9分)、のなんと5本立て!

全部いっぺんに見るとすごく長くて疲れるので、『ぷかぷかさんカナダをゆく』と『Secret of Pukapuka』は午前10時から、あとの映画は午後1時半からにします。

『ぷかぷかさんカナダをゆく』は一昨年カナダのバンクーバーで開かれた世界自閉症フェスティバルに参加したとき記録映画ですが、まさにぷかぷかさんのカナダ珍道中。ドキドキわくわくハラハラと次々にいろんなことが起こります。最後のとどめは、ちょっと怪しい雰囲気の夜のダウンタウンで、なんとぷかぷかさんが行方不明!あのときはほんまに青くなりました。

世界自閉症フェスティバルはドレスコードが決められている、ということだったので、パリッとした服で緊張して乗り込んだのですが、実際にいってみたら運営がすごくずさんで、予定通りに物事が進まず、戸惑うことばかりでした。そんな中でもぷかぷかさんたちはいつものマイペースで、本当に救われました。

映画のエンディングは「おとなりさん」の作ってくれたぷかぷかの歌をぷかぷかさんたちみんなで歌います。ぷかぷかのお店の前で歌いました。カメラマン3人、音楽プロデューサーなど7名もの撮影隊がやってきて収録しました。

みんなが歌っている場面は、ぷかぷかさんがいることの幸せ感がわ〜っと怒濤のように襲ってきて、試写会の時はもう涙ぼろぼろでした。あれはやはり映像のチカラですね。カナダの珍道中と、最後のぷかぷかさんたちの歌の映像が妙にマッチして、心を揺さぶったのです。何で?と思う方は、ぜひ見に来て下さい。

カナダで上映した『Secret of Pukapuka』は、その後スロベニアでも上映しました。このときは大評判でDVDがほしいという人がたくさんいたそうです。そのときの様子をスロベニアまで出かけた辻さんに語ってもらいます。ぷかぷかのメッセージが世界にどう受け止められたか、が少し見えてくると思います。

ゲストとして『ぷかぷかさんカナダをゆく』『Secret of Pukapuka』を編集した信田さん、『Secret of Pukapuka』をスロベニアで上映した辻さんを予定しています。カナダに行ったぷかぷかさんたちにも壇上に上がってもらいます。

午後の上映会のテーマは「相模原障害者殺傷事件を超える社会を作るー若い目線で見つけたぷかぷか」です。事件から3年たちましたが、どんどん忘れられていく一方で、障がいのある人たちの置かれている社会的な状況はそれほど変わったとは思えません。

つい最近もぷかぷかさんが電車の中でとてもいやな思いをしています。

●●

大学生くらいの人でしょうか、成人男性5名が車内で

「おい、アレ障がい者じゃね?眼鏡の、眼鏡の」

と少し大きな声で言ってるのがわかりました。

その時は、自分のことではないのだろうと思い無視を最初にしていたのですが

他に眼鏡の人、障がい者の方は見渡してもおらず

私は「もしかして、私のことを言ってるんだろうか」と少し戸惑いました。

もちろんあまり反応しても相手の図に乗るだけなのでひたすら無視をしました。

でも、その人たちが次に発した

「アイツ、足悪いの?なんで優先席(爆笑)」

「障害手帳持ってんのかな?障害手帳持ってれば席座れんのマジウケるー笑」

というのを車内でゲラゲラと話してました。

●●

当事者の前で、こんなことを言う感覚を疑ってしまいますが、それを誰も止めなかった、という現実も、とても悲しいです。

あれだけの事件が起きながら、結局社会は何も変わってないじゃないか。そんな風に思ったりもします。

そんな中でぷかぷかは「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい」「その方がトク!」と言い続け、「トク!」と思えるような関係を、事件のはるか前からたくさん作ってきました。

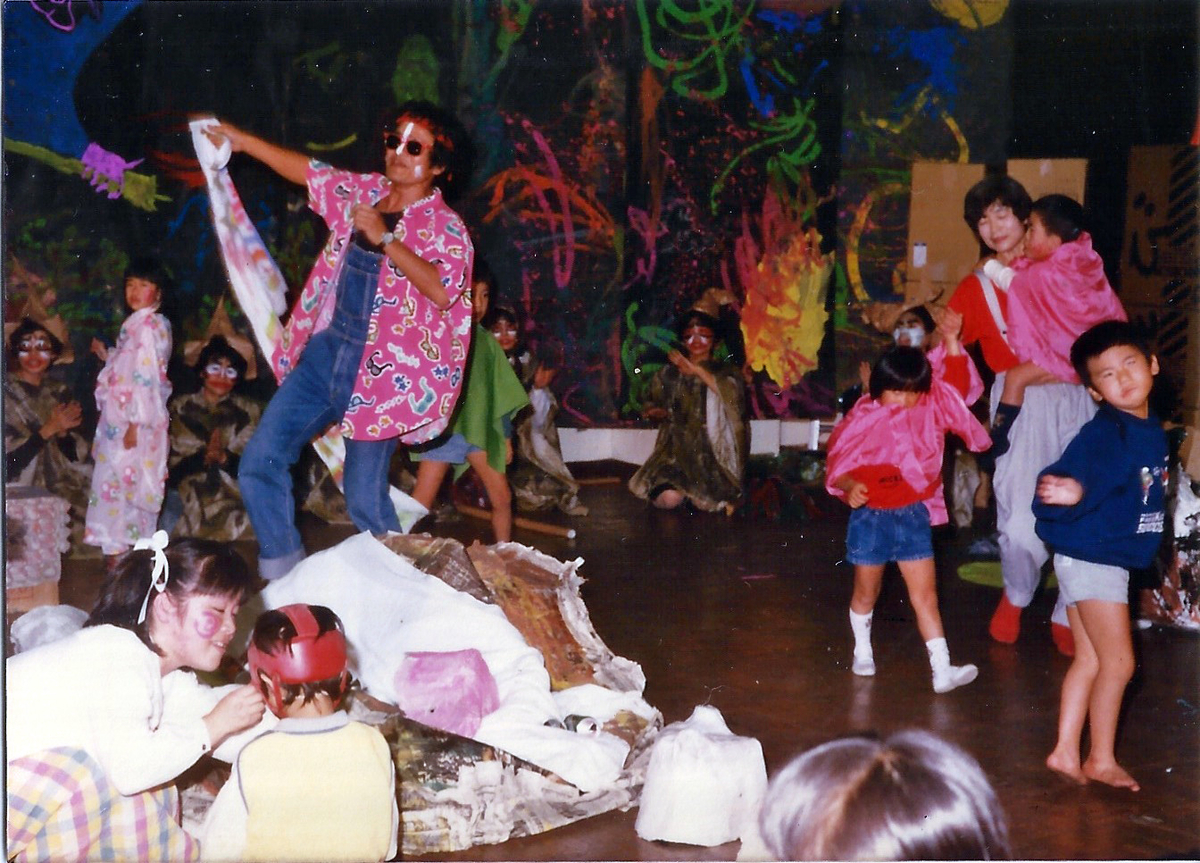

最近うれしく思うのは近くの大学の授業に呼ばれたこともあって学生さんとのおつきあいが増えたことです。学生さんはぷかぷかさんたちと出会い、自分の人生を振り返るほどの感想を書いたりしました。ぷかぷかさんと一緒にワークショップをやり

「こんなふうに自由に生きてていいんだ」

という気づきは、自分の生き方をも問い直す気づきです。自分の人生が小さく縮こまっていたことに気がついたのだと思います。

ぷかぷかさんと楽しい時間を一緒に過ごした学生さんたち。みんなの顔が本当に楽しそうです。一緒にいるとこんなにもいい時間を共有できるのだと思います。

pukapuka-pan.hatenablog.com

今年の上映会はこんな学生さんたちに何人か壇上に上がってもらって、若い感覚で見つけたぷかぷかを語ってもらおうと思っています。ここで語られる言葉こそ、事件を超える社会を作っていくのだと思います。スペシャルゲストとして神奈川新聞の論説記事「時代の正体」で相模原障害者殺傷事件を何度も書いてきた成田洋樹記者に来ていただく予定ですが、成田さんには若い学生さんの言葉がどんな風に事件を超えていくのか、といったあたりを語ってもらう予定でいます。

いずれにしても若い人たちがぷかぷかさんと出会い、そこから新しいものが生まれ始めているというのは、大きな希望だと思います。

8月3日(土)、まだ先の話ですが、今から予定空けて置いて下さい。

そうそう、上映会のあと「ぷかぷかさんとの握手会」もやります。相模原障害者殺傷事件を語る集まりでは、こういう握手会こそ大事と思っています。

pukapuka-pan.hatenablog.com