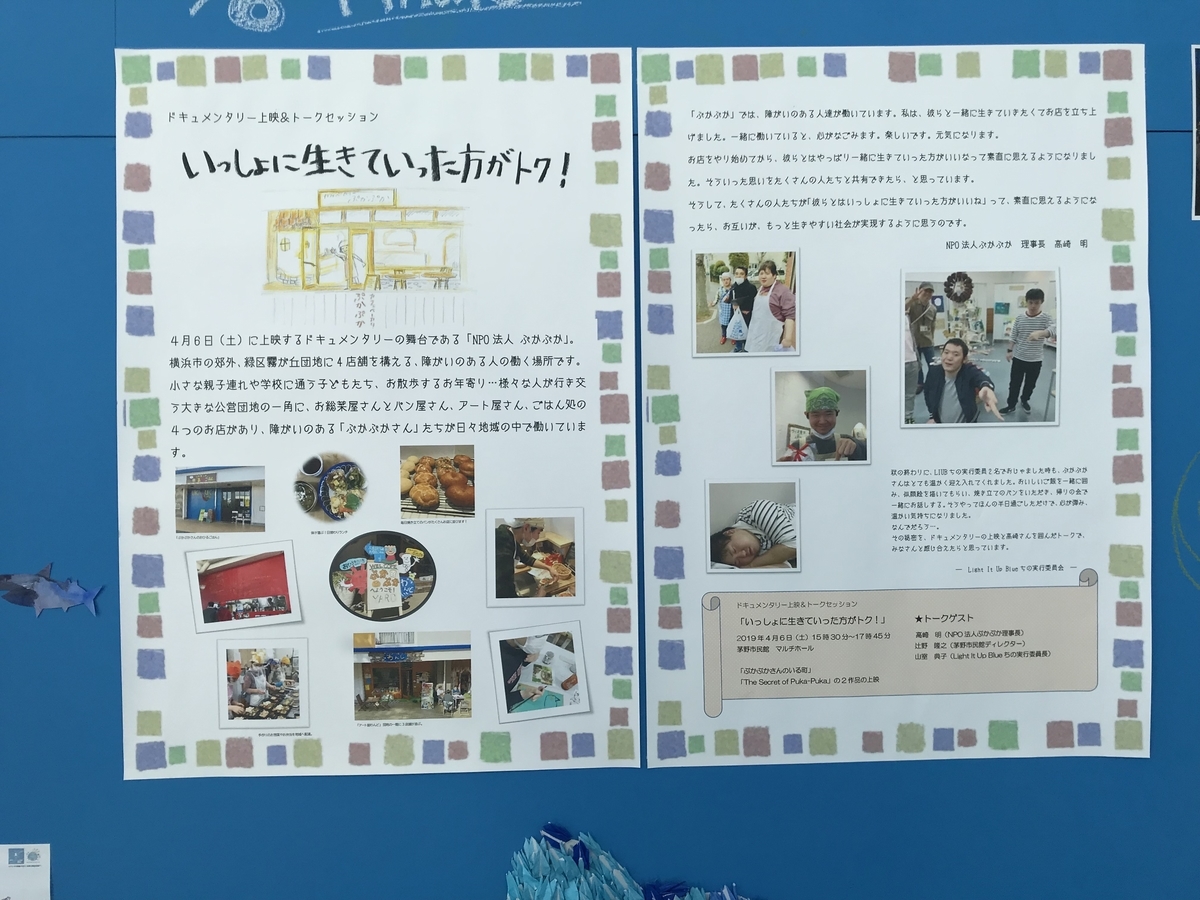

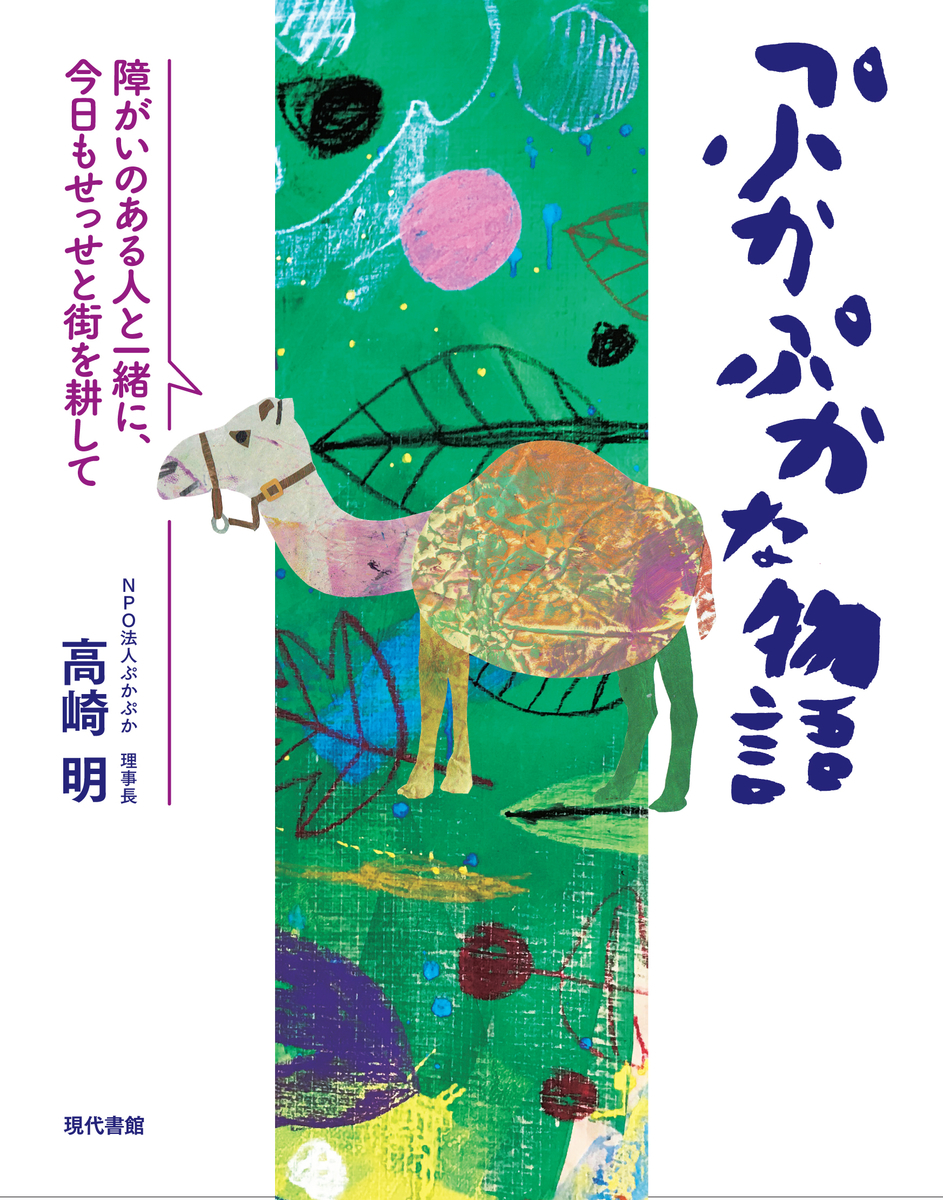

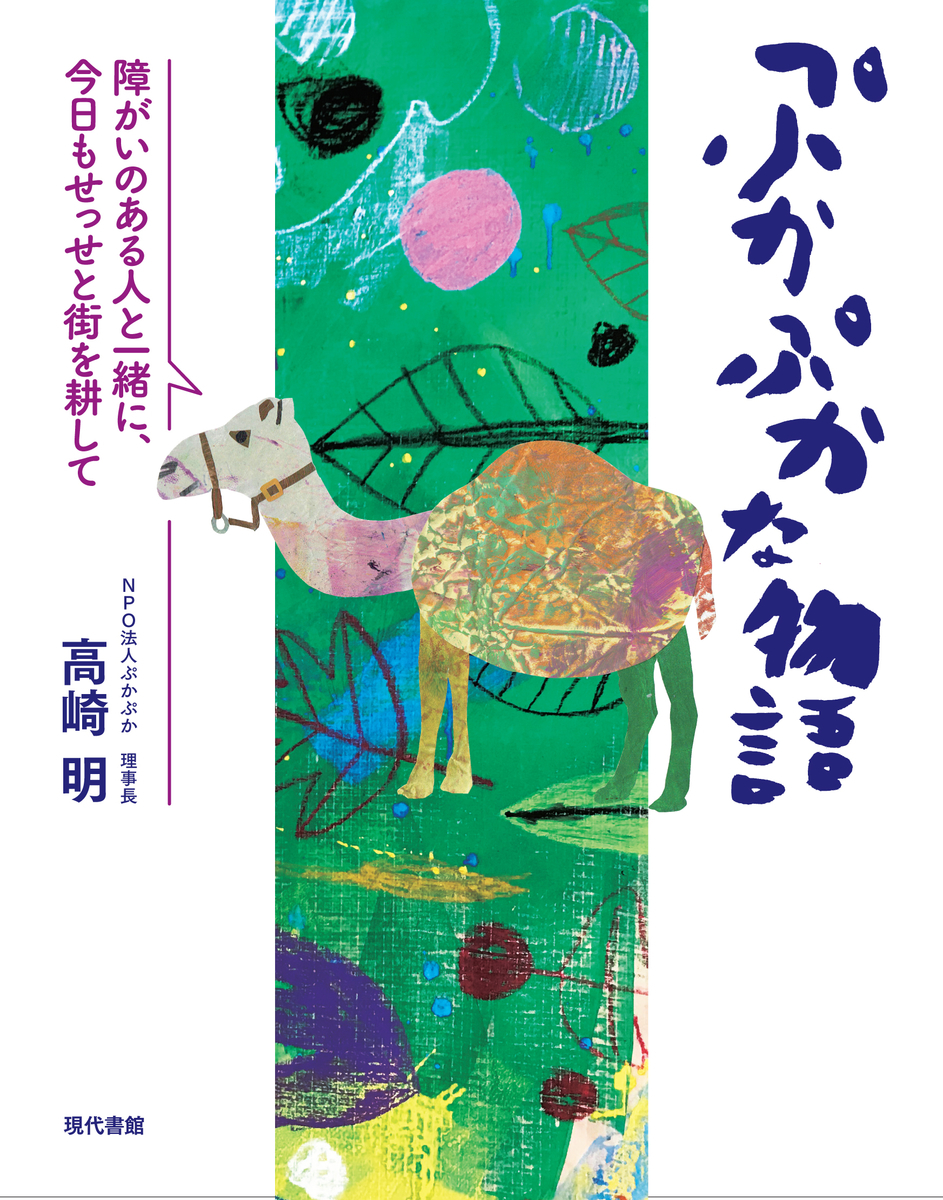

「うちのぷかぷかさん」を発信し続けている浅川さんちのぷかぷかさんがお仕事体験にぷかぷかにやってきました。

そのときのブログには、うちのぷかぷかさんが将来つく仕事について、あふれるような思いが書かれています。厳しい現実を前にして、なおもこういう思いを発信すること、発信し続けることが大事だと思います。

浅川さんの思いは、養護学校の教員の発想、いや社会全体の発想のはるか先を行っている気がします。障がいのある人たちは、社会に合わせることが大事だと、社会のほとんどの人が思っているからです。私自身、養護学校の教員をやっている頃は、恥ずかしい話、そんな風に思っていました。

それが間違っていることに気がついたのはぷかぷかを始めてからです。始めてすぐに接客の講習会をやったとき、そこで教わった「接客マニュアル」に自分を合わせようと一生懸命なぷかぷかさんの姿が、気色悪いというか、なんか痛々しくて見てられなかったのです。

で、ぷかぷかは「接客マニュアル」に合わせることをやめました。「接客マニュアル」に合わせない、というのは、社会に合わせないということです。そんな風に決めたことが、今のぷかぷかの雰囲気を決めたと思っています。

「接客マニュアル」に合わせないとお客さんが来ないんじゃないか、という不安がありました。でも、実際に始めてみたら、来ないどころか、ぷかぷかさんのファンが現れたのです。

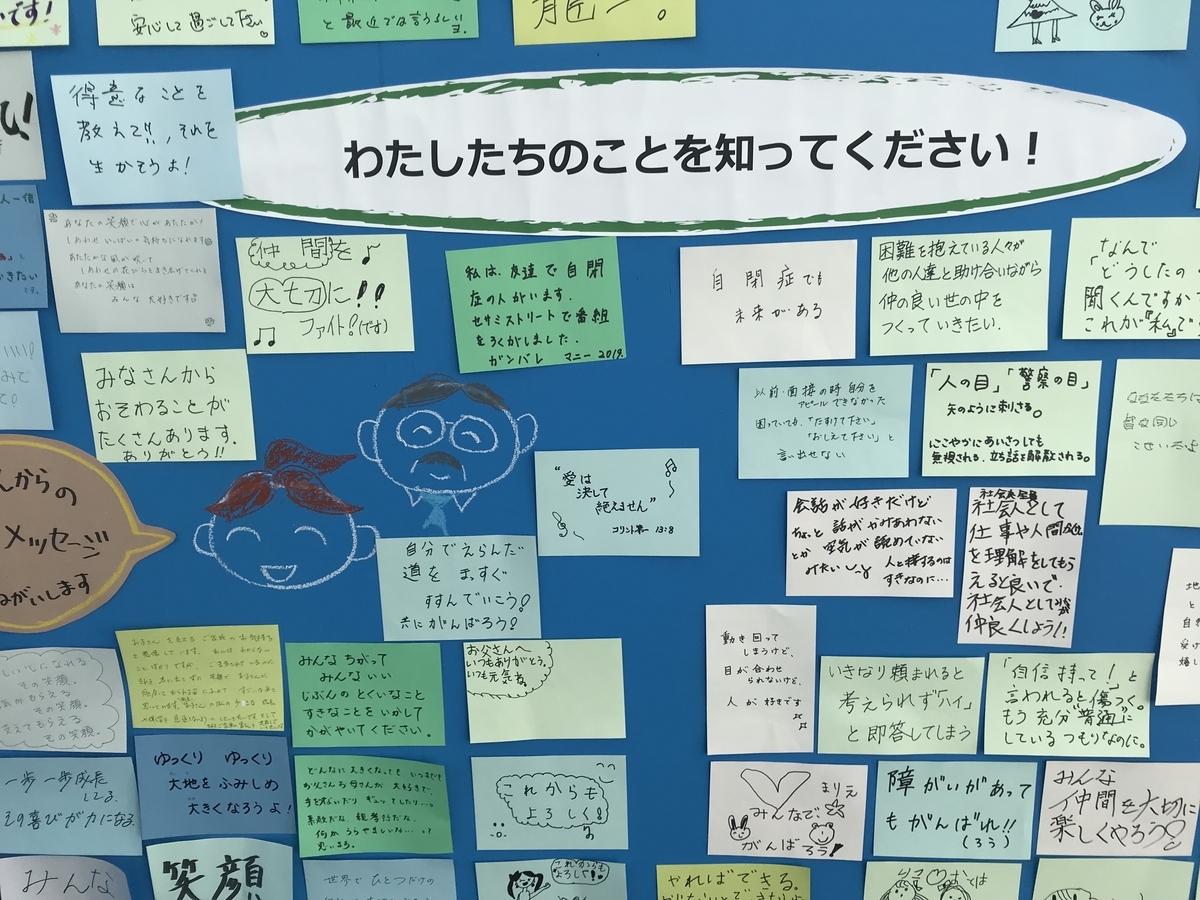

社会に合わせながらも、息苦しい思いをしている人がたくさんいたのだと思います。社会に合わせず、自由に振る舞うぷかぷかさんたちに、ホッとするようなものを感じたのだと思います。

障がいのある人も無理して社会に合わせなくていい、そのままのあなたが一番魅力的、というメッセージにたくさんの人たちが共感し、支えてくれています。

こんなふうにして、社会が少しずつ変わりつつあります。

浅川さんのメッセージも、多分いろいろなところでぶつかります。でも、大丈夫です。間違ってはいないのですから。間違っていないどころか、社会を救うメッセージです。必ず支えてくれる人が出てきます。自信を持って、どんどん発信してください。