現代書館の若い編集者向山さんが『ぷかぷかな物語』の感想を書いてくれました。

●●●

まず拝読して感じたのは、本書は仕事術・自己実現論として読んでもとっても面白い!ということです。

ごにょごにょ理由をつけていないで、とにかく自分が素晴らしいと思うことをやってみればいいじゃない!という姿勢に、ハッとさせられることが多々ありました。革命家アントニオ・グラムシの言葉に「実践の楽観主義者」とあるのですが、まさに高崎さんのことだと思いました。

そして、高崎さんのその姿勢って、いまの若い人に向けた大切なメッセージだと思うのです。 わたしの知り合いの大学の先生が、「ゼミのときに、学生に好きなことやっていいよと言ってもなにも決められない。だからこちらが選択肢を提示している」 「グループで発表をお願いしても、発表者が『コレってみんなの意見だよね??わたし一人が勝手に言ってるんじゃないよね??』と周囲の顔ばかりみている」 と愚痴をこぼしていました。 学生さんはいま、とても窮屈な社会を生きているのだと思います。横をみればみんな同じ顔。均質性を求められています。

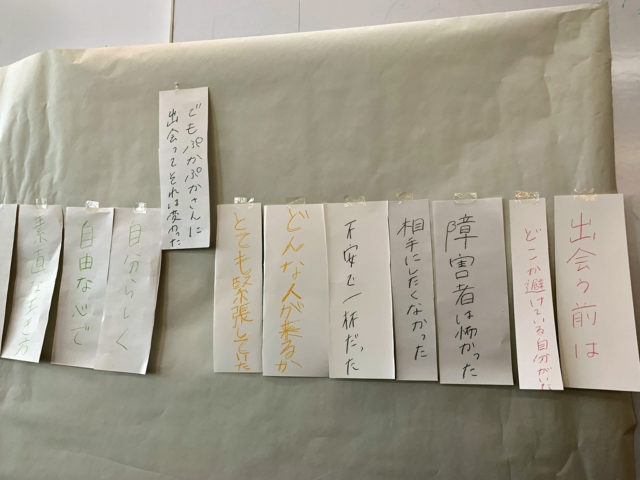

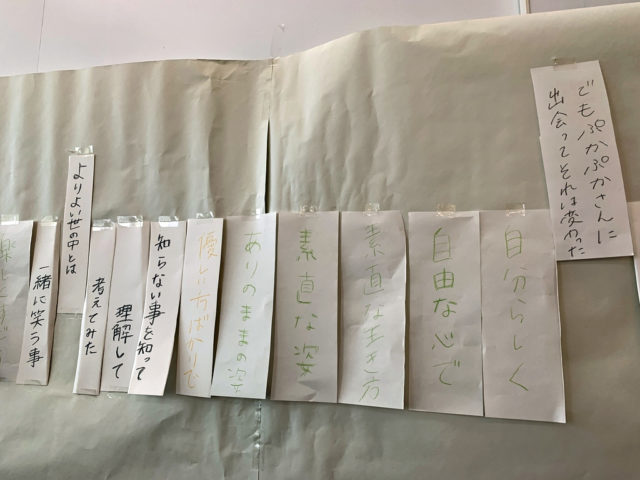

わたしもかつてはそのような学生でした。 でも、海老原さんと出会ってだいぶ変わりました。自分と全く違う存在と生きることの楽しさ、そして障害のある人と出会えない社会のつまんなさ、に気づいたのです。(★海老原さんとの出会いの物語は後ほど紹介します)

さっき「本書は自己実現論として面白い」と言いましたが、正しくは、「障害のある人と一緒に生きていくための、自己実現論だから面白い」のだと思います。 だれも、自分のためだけに頑張ることはできないと思うんです。

私が最後に思ったのは、「楽しい」って、ぷかぷかさんたちにとっての新しい自己決定のかたちなのではないか、ということです。 いま福祉の分野では、知的障害者の意思決定支援論、みたいなのがたいへん盛り上がっていますが、私にはいまいちピンときません。 たくさんある選択肢の中から自分にとって大切なものを選べ(意思決定)と言われても、なかなか難しいですが、「(ぷかぷかにいるのが)楽しいからやる」というのはわかりやすいし、ぜったい本人にメリットがあると思います。

「ぷかぷかな物語」を障害や福祉に関係なく、いろんな人に読んでもらいたいですし、そのために頑張りたいと思います。

●●●

「障害のある人と一緒に生きていくための、自己実現論だから面白い」という言葉が光っています。

私は障がいのある人たちに惚れ込み、ただただ彼らといっしょに生きていきたいと思って、ぷかぷかを立ち上げ、いろんなことをやってきました。それをまとめたのが『ぷかぷかな物語』なのですが、それは「障害のある人と一緒に生きていくための、自己実現論」であり、だから「面白い」という感想は秀逸です。

誰しも自分を実現していく物語を日々紡いでいます。その物語の出発点に障がいのある人たちとの出会いがあったこと。それが物語をとてつもなく豊かにしているのだと思います。

あらためて彼らに感謝!です。

そしてそういうことに気づかせてくれた向山さんに感謝!です。

●●●

向山夏奈さんと海老原さんの出会いの物語

去年の春、突然現れたかなちゃん。

修士課程の院生で、

「SMAの患者様たちの生き様を論文にしたい」と。

「つきましてはインタビューさせてもらえないか」とのメール。

なるほど。

そこで返信。

まず、私は「患者」じゃねーし。

かな「あ!ごめんなさい!!そんなつもりでは!Σ(゚д゚lll)」

そして、生き様なんざ、インタビュー数回で理解されてたまるか。

介助やりなさい、介助を。

かな「え……カイジョ………Σ(゚д゚lll)」

真面目で素直で純粋なかなちゃんはめちゃ悩んだらしい、

……泣きながらw

そこで最後の一撃。

「障害者に関わったことないでしょ。

だから、怖いでしょ。

でも、障害者の日常という異文化に飛び込むのは、

ある意味、留学みたいなもんだからw」

かな「留学ですか…そうか…ならできるかもw」

という感じで、あれよあれよと言う間に私に洗脳されたかなちゃんは、

まんまとワナにかかり、翌月重度訪問介護の研修を受け、

3月から土曜の日中の介助に定期で入ることになったのです。

私としては、ちょうどその枠のアテが2月いっぱいで抜けることになっており、

次の人いないかなーとアンテナ張っていたところでした。

そこに飛んで火に入る夏の虫w

春だけどw

YES!!(*゚▽゚*)

さて、介助に入り始めたはいいが、えびアテ史上最高(最低?)に筋力弱い…。

姫抱っこも今にも落とさんばかり。

そして、家事の仕方も全然知らず。調理も掃除もまあー雑だこと…w

言われたことはかろうじてできるけど、

自分で気づく、ってことが全然できない。

すごいなー…w

こういう子達が将来の日本を支えていくのかぁー。

論文書く前にやっといた方がいいことあるんじゃないのー??

そんな始まり方でした。

でも私は、言いたいことは言う、やりたいことはやる。

そこに妥協せずアテに手を貸してもらう。

だから、何度もやり直しさせるし、「そうじゃない」と言い続ける。

彼女のいいところは、修士論文を書くために介助に入っていることもあり、

分からないことや疑問に思ったことは、ちゃんと聞いてくれることでした。

例えば、私の飲み会介助の際、アテは一緒に飲んでいいのか、

周りの人たちがアテに話しかけてきた時に

「介助中なんで…」と断った方がいいのか、おしゃべりしていいのか、

アテは黒子でいるべきと言われることをどう思っているのか、

利用者とアテが対等でいるにはどうしたらいいのか…とかとか。

そんな、素朴な疑問を、ちゃんとぶつけてくれる。

他にも、介助の合間に、インタビュー的なやり取りをしたり、

私の講演介助を通して私が何を大切にしながら生活しているかを理解していくうちに、

だんだん関わり方が変わってきました。

言われたことをこなす、というより、

「今日、今、私がどんな生活をしたいと思っているか」を推測しながら動く、

そして、

「私ただの黒子ですからいないものとしてください」

という姿勢から、

「私、海老原さんの生活支えるために隣にいますけどなにか?」

と、アテとしての主体性を持てるようなってきたのです。

それは、私にとって、とても心地いいものでした。

ちょっとサインを送れば、

「アレですね、分かってますw」

と言わんばかりに動いてくれる。

予測しながら動くから、無駄な動きや時間のロスも減ってくる。

利用者に向き合う介助ではなく、

利用者が見ている方向を一緒に見れる介助。

相変わらず力は弱いし家事能力も高くはないけど(笑)、

そういう「関わり」ができる人の方が、安心して命を預けられる。

毎週土曜日は、安心して生活、活動できる日となりました。

そんな彼女のアテ生活もあっという間に1年が過ぎ、

修士論文も無事書き上げ、アテ卒業間近という1月のとある日。

金曜の夜中、かなちゃんからLINE。

「えびさん…すみません…。

転んで縁石に顔面ぶつけ、歯が折れて救急車で運ばれてます、今。」

なぬー!!Σ(゚д゚lll)

「ほんとごめんなさい…とりあえず病院でいろいろ検査して、

また状況を連絡します!!」

運悪くも、その翌日は、かなちゃんに新アテ研修をお願いしており、

しかも、新アテ研修を見学に来る人たちもいる予定になっていた。

夜中だから、もう別のアテを組む連絡調整も難しい。

仕方ないのでひたすら待つ。

そして3時過ぎ。

りんろーん、とLINEが鳴る。

「遅くなりました。

歯がない以外は通常通りなので、明日、予定通り介助入ります」

歯がないだけでなかなかの一大事だと思うが、

とにかくありがたい。

とりあえずホッとして4時就寝。

翌日、かなちゃんは、予想よりもはるかにひどい顔で元気に登場。

ズルズルに擦りむいた顔をマスクで覆い、

歯が折れているのでウィダーインゼリーしか摂取できないと。

よく来たね…(;゚Д゚)))

「だって、今日、研修入ってるじゃないですか。」

いや、それにしても…

「で、えびさん、今日、職場のイベントありますよね」

まあ、そうだけど…

「なんか、不思議なんですけど、救急車で運ばれてる時、

折れた歯のことよりも、明日の介助どうしよう!

ってことが先に頭に浮かんだんです(笑)」

さらには、

「歯がないと、何か食べる時に口の奥に食べ物そーっと置いて、

ゆっくり噛んで、慎重に飲み込んで、って、めちゃ大変なんですよ。

あぁ、えびさんが食べるの大変、疲れる、

お腹いっぱいになる前にやめちゃうっていつも言ってるのはこれなんだー!

って、よく分かりましたw」

と、ズルズルの顔でもとことんポジティブ。

「とんでもない子が来たもんだ」と思った去年から、

「こんなんなってまで来てくれて感謝しかない」と思う今春。

人って、1年でこんなに変われる!?

と、すごく感慨深いものがありました。

そんなかなちゃんが書き上げた修士論文。

これがまたすごく良かった。

最初、「SMA患者の生き様を研究したい」と言っていた彼女の論文は、結果、

「自分の生き方に向き合い、自分の生き様をどうしていくか」

を論じるものに変わっていました。

「いつも周りの人達の希望に添える自分でありたい、

周りの人たちの役に立つ、

周りの人たちにとって都合のいい人間でありたいと思ってきた自分」

は、他者に対しても

「私にとって都合のいい存在でいてほしい」と願っていたことに気付いたこと。

しかし、海老原は、決してアテである自分の都合のいいように振舞ってくれず、

自我を押し通し、ワガママで頑固でどうにもならず最初はイライラしていたこと。

その理由は、研究を始める前は、

「なんでも自分でできなければいけない、

自己は自己制御できた方がいいし、自己で生産性を持てたほうがいい」という

「自己完結を求める社会」こそ正しいという価値観に支配されていたから。

なので、病気が進行し「できなくなること」

=人としての無力化=不幸、恐怖でしかなかった彼女。

それが、アテンダントの仕事を通して

「できなくなること=他者を自分の生活に介入させる余地が増えるだけのこと

=ちょっと面倒だけど人としての価値は大して変わらない」

にパラダイスシフトしていった彼女。

「できなくてもいい」

「それを補完するためにいろんな人の手を借りればいい」

ことに気付いた彼女は、

「周りから押し付けられている価値観に従い続けなければならない狭い世界」から解放され、

「どうにもならない差異のある他者とともに在ることへの快楽」を見出していき、

さらには、「そのような価値観こそが社会を救う」

とまで言いだしてます、論文の中で(笑)

快楽と社会変革ですよ、もう、すごいことになっちゃったw

でも、ほんとにうれしかったなぁ。

命を削りながら地域生活を送っている意義を、

こんなにしっかり受け止めてくれる人が、まだいる。

心不全だし、寝不足だし、疲れるし、大変だけど、

もう少しがんばるか。

そんな風に思いながら、また1年、過ごしていこうと思いました。

追記:

なんの縁なのか、もともと出版系の仕事に就きたかった彼女、

私の介助中に、私の著書を出してくれた出版社「現代書館」の方とつながり、

ちょうど定年退職するその方の後継として、現代書館に就職しました(笑)

かな「人生の価値観はひっくり返るわ、就職先まで見つかっちゃうわで、

もう、えびさんには足向けて寝れませんw」

いろいろ「もってる」んだよ、あなたは、きっと(笑)

これからもいろんな出会いを通して、いい本いっぱい出してください。

皆さん、「福祉労働」定期購読してあげてください(笑)

●●●

そんな風に海老原さんに出会った向山さんは

「自分と全く違う存在と生きることの楽しさ、そして障害のある人と出会えない社会のつまんなさ、に気づいた」

といいます。すばらしい気づきだと思います。

向山さんは現代書館が発行している季刊『福祉労働』(福祉の世界を地道に語ってきた本です)をもう少し誰でも読んでみたくなるような本にしたいと考えています。「障害のある人と出会えない社会のつまんなさ、に気づいた」向山さんがどんなふうに『福祉労働』を作るのか、とても楽しみにしています。

そのためにも6月27日(木)のぷかぷか×日本財団CANPAN共催のセミナーにも参加するそうです。うれしいですね。

セミナーの参加申し込みはpeatixでするようになっていますが、ぷかぷか問い合わせ窓口info@pukapuka.or.jpに「6月27日セミナー申し込み」と書いてメールを送ってもらっても結構です。参加費1,000円は会場でお支払いください。おまけで『pukapukaな時間』がもらえますので、すごくトク!です。ぷかぷかさんといっしょに生きるとこんなにも豊かな時間が生まれる、ということをビジュアルに表現した冊子です。