6月27日(木)のセミナーに特別ゲストでお迎えする魔女系アーティスト宮原さんに、

「どうしてぷかぷかさんたちのこと好きになっちゃったんですか?」

って、聞いてみました。で、返ってきた答えがこれ。

●●●

魔女がぷかぷかさんを好きになった理由

それはたぶん、私が小学校3年生か4年生、8歳くらいのころです。 私が通っていた小学校は全学年3クラスだったんですけど、「4組」ができたんです。それが今思えば、養護学級でした。でも養護学級という言葉は知らなくて(特別支援学級なんて言葉もなかったのかもしれない)、「4組さんがやってきた」っていう感覚でした。

私たちの学校では、3年生になるとプレイルームと呼ばれる大きな食堂で3年生から6年生までが一緒に給食を食べることになっていました。それで、給食で座る席のグループが、放課後掃除をする時の班にもなっていました。

その班分けで、(どうやって決まったのかは忘れました)私は4組さんの班になったんです。くじだったのか、先生が決めたのか、自分で選んだのか覚えていません。それで、4年生から6年生までずーっと4組さんと給食と掃除の時間を一緒にすごすことになりました。(3年間、班が変わらなかったっていうことは、毎年自分で手をあげていたのかもしれません)。

今思えば4組にはダウン症の子どもが多かったんですが、なんていうか、最初っから、4組は、私にとって…、どこよりも自然体でいられる場所、楽しくて、やさしくて、居心地のいい場所だったんですね。肌が合うっていうか、波長が合うっていうか、最初から“しっくり”感じたんです。

彼らは「好きー」っていう気持ちを、まっすぐに投げかけてくるでしょう?だから私も「好きー」ってなったのかもしれないし、逆に私が「好きー」っていうオーラを発していたから、彼らに好かれたのかもしれない。

とにかくあっという間に仲良しになりました。長い通学時間も一緒に過ごすことが多くなりました。 「みやはらさん、みやはらさん、小松くんが宮原さんと結婚するって!」 って、たぶん人生で初めてのプロポーズを受けたのも、4組の男の子でした。

だから「障害者」っていう言葉が使われるのが、いい悪いではなくて「ヘン」な感じがするんですね。生きている天使みたいな人たちなのにって。

●●●

「どこよりも自然体でいられる場所、楽しくて、やさしくて、居心地のいい場所だった」

宮原さんの体験した「4組」は、ぷかぷかとおんなじだと思いました。だから宮原さんはぷかぷかのこと、いっぺんに気に入ってしまったのだと思います。

「4組」も多分、ぷかぷかと同じように、子どもたちが自由にいられる、自分らしくいられるクラスだったのだと思います。担任が、そういうものを大事にするクラスだった、というところが大きいと思います。

彼らの自由も、彼らに関わる大人次第、というのは寂しい話ですが、実際にそれがあるから、彼らがいることで生まれるはずの「どこよりも自然体でいられる場所、楽しくて、やさしくて、居心地のいい場所」がなかなか広がっていかないのだと思います。

彼らが自由にいられる、自分らしくいられる、ということを福祉事業所がどこまで大事にしているか、ということです。

6月11日の『笑顔までなくして合わせる先に、何があるのでしょう』と題したぷかぷか日記に、卒業生の進路先を訪ねたときのことを書きましたが、残念ながら、ああいう窮屈な場所が多いことは確かです。

関わる大人が自分の不自由さに気がついていない、自由に生きる事のすばらしさを経験していない、だから、彼らが自由にいられることの大事さがわからない、ということなのだと思います。

そういったことが彼らの自由さ、すばらしさを全部つぶしてしまっている気がします。久しぶりに会った卒業生の、表情をなくしたような顔は、それを如実に物語っていました。

実にもったいない話だと思います。

私自身のことで言えば、養護学校の教員になってすぐ、とびきり自由な子どもたちに出会ってしまい、彼らの自由奔放さに比べ、様々な規範にがんじがらめの自分はなんて不自由なんだって、しみじみ思いました。規範にほとんど縛られない彼らと毎日つきあう中で私の中の規範も少しずつとれていきました。彼らとおつきあいして何が一番よかったかというと、私自身が自由になれたことです。

そしてその先に今のぷかぷかの自由があります。ぷかぷかさんたちが自由であるとき、彼らの魅力が存分に発揮できます。その結果、たくさんのファンが生まれ、地域を耕し、地域を豊かにしてきました。

自由であることは、地域を豊かにする、というすばらしい仕事につながるのです。

障がいのある人たちが地域を豊かにする、なんて、今までありましたか?こういったことを日本中の福祉事業所がやれば、社会の彼らへの蔑んだ目線をいっぺんにひっくり返します。蔑んだ目線がなくなり、彼らといっしょに新しいものを創り出すのような関係ができれば、社会は今よりもずっと豊かになります。

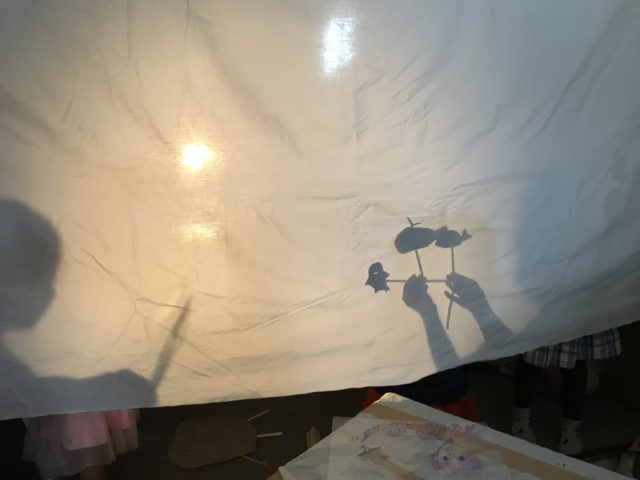

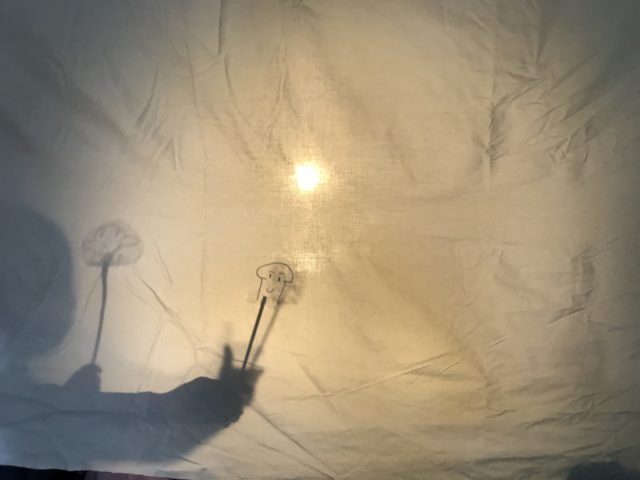

この写真はぷかぷかの雰囲気を象徴しています。こんな事もアリ!ということです。

《この何気ない風景をゆるせる、福祉、社会っていいですよね。(^ω^)みならいます!》と、また新しいファンを作り出します。

ここにぷかぷかにファンができるヒミツがあります。6月27日のセミナーでは、そのヒミツの話をします。

pukapukacanpan.peatix.com

セミナーの参加申し込みはpeatixでするようになっていますが、ぷかぷか問い合わせ窓口info@pukapuka.or.jpに「6月27日セミナー申し込み」と書いてメールを送ってもらっても結構です。参加費1,000円は会場でお支払いください。おまけで『pukapukaな時間』がもらえますので、すごくトク!です。ぷかぷかさんといっしょに生きるとこんなにも豊かな時間が生まれる、ということをビジュアルに表現した冊子です。