桜美林大学で4回の連続授業。1回目は6月10日(月)演劇ワークショップ、2回目は6月17日(月)すごろくワークショップ、3回目は6月24日(月)詩を作るワークショップ、4回目は詩を元にぷかぷかさんの描いた絵巻物のブラッシュアップ。

1回目6月10日(月) 簡単な演劇ワークショップ

台湾、中国からの留学生、全盲の学生さん、学部外からの参加者等、いかにも桜美林大学らしい雰囲気でした。

「まるまるまる」の歌

左から三番目の女性は全盲の方ですが、ちゃんと参加しています。

アクションじゃんけん「サムソンとデライラ」

「笑いの階段」

全盲の学生さんも小さな笑いを隣に送ります。

椅子のシェイプ(形作り)

ヨットを作ります。

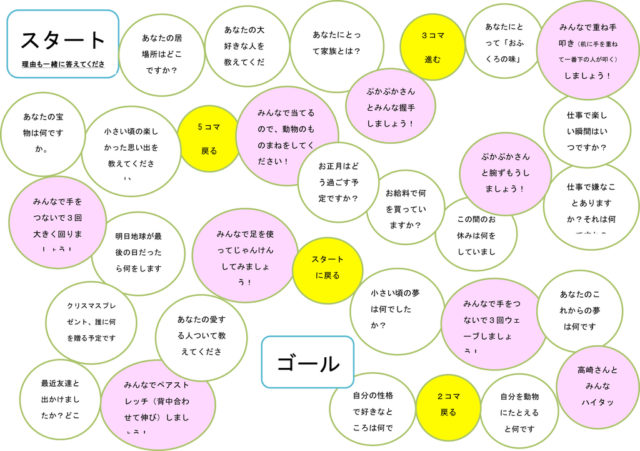

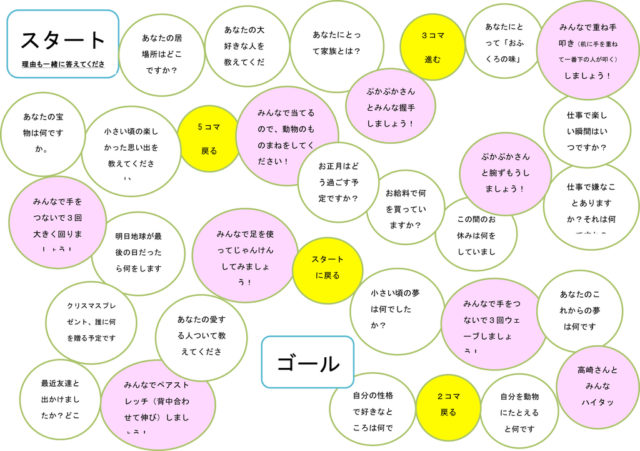

2回目6月17日(月) すごろくワークショップ

グループの中でさいころを転がし、さいころの止まったコマのことをみんなでやります。自分のことを語ったり、アクションをしたり。知らない間にお互いのことがわかってきます。

すごろくワークショップ映像

https://www.youtube.com/watch?v=OtphKt4pSYY&feature=youtu.be

感想(6月10日)

・こんなに深く関わったのは初めてで、みんな素直で、思ったよりたくさん話してくれて、いろいろ知ることができました。ゲームを通して楽しみながら知るのが一番よかった。教科書じゃないのがよかった。

・一番印象的な答えはハヤちゃんのです。一番の宝物やほしいものに対して、物ではなく、思い出だったことです。とても心があたたまった。

・ぷかぷかさんのお話は、記憶や感情を含んで、豊かで、知らないことも多かった。特にお弁当と共に歌を送る仕事というのはおもしろいと思った(★歌付き弁当は、弁当を配達し、歌を歌ってくる)。そして歌が上手だった。

・自分から自己紹介するだけでは伝わらないその人らしさがすごろくを通してたくさん感じられました。また、今日は人の思いやりや優しさを感じました。特に私がぷかぷかさんのオリタさんと腕相撲をしたときに、私に勝たせてくれたときにオリタさんの優しさを感じました。

・ハヤちゃんの回答がすごくロマンティックで、家族や妹をすごく大切にしているんだなと感じたし、スティッチに会いたいからハワイに行きたいのもすごくかわいいな。リエちゃんも渋滞が好きな理由が「渋滞」。最初はなんだろうと思ったけど、話せば話すうち、新たな一面やおもしろい一面が知れてうれしかったです。ぷかぷかさんとの授業は毎回元気をもらっています!

・ぷかぷかさんはみな夢があります。この授業から彼らに対して新しい認識を持ちました。

・はじめでぷかぷかさんと交流して、みんなが自分の本音をアピールしていた雰囲気がとても好き。・

・ぷかぷかさんたちはみんなとてもやさしくておもしろい人たちです。時間が過ぎるのが早く感じました。もう一度会いたいです。

・みなさんのこと、やさしいと思ってます。それぞれ目標や宝物を持って、とても前向きな感じでした。

3回目6月24日(月)詩を作るワークショップ

谷川俊太郎の詩を朗読。誰かに向かって言葉を届ける、ということを体験。

ぷかぷかさんとの出会いを4〜5行の詩にする。

個人の詩を一行ずつ切り離し、グループの中でシャッフル。はじめに来る言葉、中程に来る言葉、終わりの方に来る言葉、等に分ける。

できあがった詩を発表。全盲の学生さんも一緒に朗読。

感想(6月24日)

・詩を作って思ったことは、自分と同じ気持ちだった人もいれば、全く違う気持ちを持っていた人もいて、同じ経験をしても、人それぞれ違うように感じていたことがわかった。

・「詩」っていつも言葉にできないことを表現できると思った。ふだんから言葉というかたちで相手に伝える機会が少ないと思うので、人として言葉にして伝えるという時間はあらためて素敵だと感じた。

・詩の文章は自分が書かなかった言葉を、他の人が書いてくれたりしていて、不思議な感じだった。また詩の言葉をばらばらにして再構成することで、方向性の違う言葉がメリハリになって詩のおもしろみを強くしていたし、詩の朗読は、感覚の再認識につながったよかった。

・今回4人一組でそれぞれ個人の詩を一つにしました。みんなの意見をもう少し聞いて制作したかったな、と感じます。こういった詩を作ったのは初めてで、言葉だけでは足りない感情。その感情をどう言葉に乗せて伝えるのかすごくむつかしかったです。

・ふだん、自分の気持ちを言葉にしたり、言葉に感情を乗せたりしたことがないので、とてもむつかしかった。淡々に読むのではなく、音楽のリズムに乗せたり、声のトーンや間をあけることによって、詩はより味わい深いものになって行くことを感じた。自分の当時の気持ちを言葉にすることで、再確認だったり、思い出せてよかったです。次週、ぷかぷかさんたちが絵にしてくれるのを見るのが楽しみです。

・今日、この授業を受けて、私はこのような授業を一回もやったことがなかったので、とても新鮮な気持ちでした。私たち個々に思ったことや感じたことが、あんなに違うのに、こんなにひとつになるなんて、思ってもみませんでした。読んで、聞いて、みんなの感じたこと、思ったことが伝わって、伝えられて、あんなに素敵な詩ができるとは正直思っていませんでした。これからこの詩がぷかぷかさんたちと一緒にどんどん素敵なものになっていきますように。

・最初は気持ちをこめて読むことが少しはずかしかったが、クラスのみんなとやっていくうちに、どうやったら相手に伝わるかを考えることに集中していた。

・ばらばらだった詩を一つにまとめることで、より私達が感じたことをリアルに、具体的に表すことができた。

・声のトーンや間野あけ方によって、どんな気持ちだったか伝わるということを朗読を通してわかった。この部分は、どんな風に読めばいいかグループの人と話し合うのが楽しかった。

・ぷかぷかさんがどんな絵を描いてくれるのかが楽しみになった。

できあがった詩①

わくわくする気持ち

出会う前に話す経験さえなくて

どんな人かな 新しい出会いにワクワク

自分が誤解をよばないか心配だった

いらない心配だった 自分はなんの中心でもない

みんな気さくで良い人

会ったときゲームで雰囲気が盛り上がった

今まで知らない世界を教えてくれた

対話は一人では成り立たない

自分にないものを持っている

普通の友達みたいに遊んでいた

また一緒に遊んで欲しいと感じた

できあがった詩②

わくわくする気持ち

知らない人たち

守ってあげなきゃ 助けてあげなきゃ

でも、皆なにも自分達と変わらない

話してみたらとても楽しかった

気づいたらたくさん笑っていた

自然とずっと笑っていた

あたたかい気持ちにしてくれる

包み込まれている感じ

一緒に笑えられた 一緒に共感できた

いろんな表情をみれた

私達はなにも変わらない仲間だと思った

お母さんに話すくらい心に残った思い出

もっと話してみたくなった

ぷかぷかさんは場作りのプロ

今はもう共に生きる仲間たち

今、私のほうが助けられている

3回の授業のまとめ

1回目、2回目はぷかぷかさんと出会うワークショップ。いずれも、何かやってあげる関係ではなく、フラットな関係で出会えたことがよかったと思います。

3回目はその出会いをまず一人一人4行ないし5行の詩に書きました。個人の詩の言葉をばらし、シャッフルし、グループの詩としてまとめ、それを朗読しました。

詩を作るワークショップは、ぷかぷかさんとの出会いのふり返りでもあったのですが、みんなの詩としてまとめる作業の中で、みんなで一歩前に踏み出したようなふり返りであったと思います。それはできあがった詩を見てもわかります。

この詩を元に、今ぷかぷかさんたちが絵巻物に取り組んでいます。詩①②とも幅1.2メートル長さ6メートルの大きな絵巻物。

7月1日(月)はこの絵巻物のブラッシュアップを学生さん、ぷかぷかさんが一緒になってやります。

おもしろいのは全盲の学生さんが、この絵巻物をものすごく楽しみにしていて、その方にどのように絵巻物を伝えるかが、大きな課題です。

絵をどんな風に語れば全盲の方に伝わるのか。色、かたち、大きさ、雰囲気など、どこまで言葉で表現できるのか。上の写真のネコの絵は言葉にするとどんな風になるのか。蜂の絵は?

でも、ここでみんながどうやって伝えるかを悩み抜くこと、それが第4回目の授業をものすごく豊かなものにするのではないかと思っています。障がいのある人と一緒に生きることで生まれる豊かさです。