2025年1月26日(日) 第9回表現の市場がありました。最後の表現の市場です。

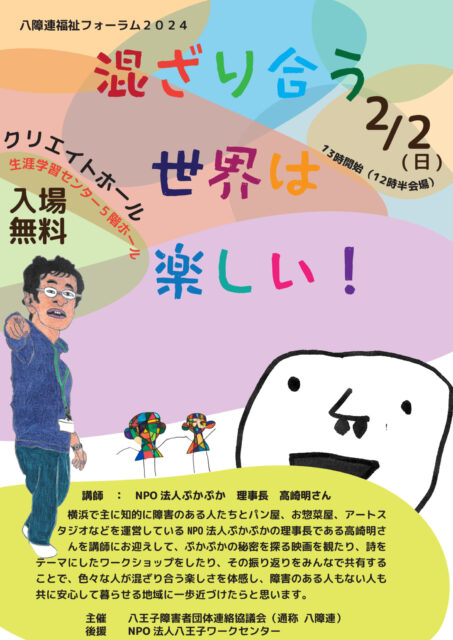

ぷかぷかのメッセージ

『障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ』

を、目いっぱい舞台で表現しました。

あらじん

はっぱオールスターズ

シーホース工房

ぷかぷか

ヨッシーのこの作品を元にお芝居を作りました。

舞台監督の成沢さんが魔法をかけると、こんな素敵な舞台ができあがりました。

www.youtube.com

こんな素敵な舞台で『ぷかぷかワンダーランド』のお芝居が始まりました。

天然酵母を入れ

粉をこねます。

随所で入るクラリネットの演奏がすばらしかったです。

写真を撮りまーす

♪ 耳を澄ませば 見えてくる〜 『あの広場の歌』

♪ 歌が生まれ、人は踊り出し、物語が始まる〜 『あの広場の歌』

●●●

この舞台を見ると、やっぱり障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい、と素直に思えます。なんといっても彼等といると楽しいです。それに私たちにはない素敵なものをいっぱい持っています。だから彼らといっしょに生きると社会全体が豊かになります。この豊かさは私たちだけでは絶対に作れないものです。そこに彼らといっしょに生きる理由があります。

彼等の舞台を見ていると、彼等は支援される人達ではなく、新しい社会を作っていく人達、社会を豊かにする人達なんだということが、あらためて納得できます。障がいのある人達の見方を、ある意味ひっくり返した感じがあります。そのことを福祉の関係者は謙虚に受け止めてほしいと思います。

表現の市場は終わりましたが、今後はそれぞれの場で、彼等が自分を表現する機会、場を作って下さい。そういう活動は、彼等も私たちも、みんなを豊かにします。

自分を表現すること、それが「生きる」ということです。それをそれぞれの場で大事にしてほしいと思います。

(高崎)

●見た人の感想

・あたたかさいっぱいの劇でした。

・今まででいちばんぷかぷからしい舞台だった。

・多様性が感じられて、とてもとてもよかった。

・三つの大きな絵が見事でした。

・心があたたまったね。

・みんな生き生きして素敵でした。

・街を耕し続けるぷかぷかさん、これからもずっとお元気で。

・各自表現できる場があり、すばらしかったです。

・あたたかさいっぱいの劇でした。

・あの広場の歌を最後に持ってくるのはセンスいいと思う。

・今まででいちばんぷかぷからしい舞台だった。

・いつまでもこの大切な活動を続けてほしい。

・ここに来るたびに、自分もぷかぷかさんに負けないくらい世の中の役に立てるようになりたいと思う。

・多様性が感じられて、とてもとてもよかったです。

・9年間、お疲れ様でした。

・三つの大きな絵が見事でした。

・今日が最後と聞いて、とても残念です。

・おまわりさんがおばけをふういんするところがかわいそうで心がいたくなった。おばけさんがにげればいいなとおもった。ぜんたいたのしかった。これからもこんなにたのしいひょうげんのいちばみたいなことをつづけてほしい。

・この表現の市場を開催することはほんとうに大変で、様々なご苦労が会ったことと思います。ありがとうございました。参加させていただき、貴重な、他では得られない体験をさせていただき、感謝しております。

・心があたたまったなぁ。独創的な世界が大好きです。元気をもらいました。今回で最後なのは淋しいけど、また、やってほしいです。

・仕事も大事、睡眠も大事、朝のまがりかども大事、印象的な言葉でした。

・その場を100%楽しんでいて、素敵な時間でした。

・高崎さんの思いをとても感じました。

・心が豊かになりました。

・9年間、お疲れ様でした。毎年このステージを楽しみにしていました。最後になるのはとても残念ですが、ぷかぷかの活躍をこれからも楽しみにしています。何かの機会にまた会えることをお待ちしています。元気をありがとうございました。

・感動!感動!感動!すばらしかったです。ありがとうございました。

・みなさんよく練習しているのが伝わります。メッセージ、伝わりました。とても楽しかったです。

・自由に自分を表現できているのがすばらしいです。

・すごく楽しめました。

・ひとりひとり個性的ですばらしかった。

・地元にこんなNPOがあるのを知らず、とても希望が持てました。

・舞台のアナウンスがかわいらしくてよいですね。

・何でもありのヨッシーの世界に溶け込む皆、自分を表現できる皆、すばらしかったです。

・とっても元気出ました。大好きです。

・一体感があり、仲間の絆を感じられました。

・最高でした!ほんとうはステージにいっしょに立てればよかったのですが、最後の広場の歌、客席からいっしょに歌えて幸せでした。長い間ありがとうございました。

・ぷかぷかさん、本当にありがとうございました。いつかまたどこかでご一緒したいと心から思いました。

・とてもすばらしい舞台でした。最後になるのは残念ですが、またどこかでお会いしましょう。

・言葉にできないくらい…。またあいたいです。

・キレキレダンス、ナイス!

・音楽、舞台美術、ストーリー、みなよかったです。楽しかったし、感動しました。音楽を今後も聴けるようにしてほしいです。

・わけがわからないところがよかった。

・共に仲間と表現すること、大事ですね。

・たくさんのメンバーが一つになって、大変なことだと思いました。とても楽しそうで、感動しました。

・作品の世界観がすごかった。歌もたくさんあり、とても楽しかった。ぷかぷかさんとの共存は、世界にも優しくなる!

・すばらしい活動で、なくなってしまうのが淋しく感じます。

・あまりにもせかせかギスギスした社会を少しでも優しい社会にしていけたら…

・たくさん練習したんだなと感心しました。

・いつものぷかぷかを思い出させる自由な感じがよかった。

・どこまでがお芝居で、アドリブなのかわからない感じが絶妙におもしろかった。背景や実物の作品も含め、すばらしい舞台でした。ずっと見られる大作ですね。

・今回が最後だなんてもったいないです!

・アナウンスの女性の声がとてもかわいらしく、ぴったりでした。

・作品はほんとうにすごいですね、ミュージカルもみんな楽しそうでよかったです。見ている息子も楽しそうで、その横顔を見て私もうれしかったです。

・表現の市場、感謝しかありません。

・街を耕し続けるぷかぷかさん、これからもずっとお元気で。

・気持ちが優しくなりました。ぽっこり、優しさの中に色々考えさせられました。

・ほっこりした気持ちになりました。

・今回で最後なのはもったいないと思いました。

・とてもあたたかい気持ちになりました。舞台美術もすばらしかったです。

・いつも直進している朝のまがりかどを曲がってみること、大切だと思います。

・感激して、涙が出そうでした。みな輝いていました。

・最後なのはもったいないけれど、仕方ないのかな。

・大切なことを教えてくれました。

・不思議でおもしろいワンダーランドに連れて行ってもらいました。楽しかった!楽器のみなさんもブラボー!

・ぷかぷかしんぶん、いつも楽しみにしています。興味深く読んでいます。

・息子(7歳)が「ぼく劇だったことを忘れてた」といってました。ほんとうのことがたくさんあった。たくさん心に届いたなと思いました。

・おいしいパンが焼けるかな?と想像するのが楽しかった。

・水族館の場面から訳がわからない?おもしろい企画でした。

・表現する場が大事ということ、よーくわかりました。

●ワークショップに参加した人の感想。

○私たち親子は3回連続で参加させていただきました。 今回も外すことなくたくさんのハプニングがあり、pukapuka演劇ワークショップに参加できてとても幸せでした。 こればっかりは、客席で見ているよりも、月に一度の練習や本番の裏導線や舞台での出来事の方が断然面白くて、尚且つ私には、学ぶことも多くありました。 いつかの演習場面で、一生懸命pukapukaさんとワークショップの課題に取り組みたいくて懸命に説明する私。でもなかなか理うまく伝えられずにいるところを、せつさんが来て私の説明を聞くとすぐにスッとpukapukaさんの横に立ち役になりきって話しかけるとみんなが私がみんなとしたかったことが既にできてました。 私は正面から自分の話だけをしてましたが、せつさんは横で一色お話の中に溶け込んでいました。 コミュニケーションの大切なところを学びました。 もう一つ印象に残った学びは、本番の裏導線で待機中の事、二見さんが喉がカラカラだけど水がないとコウさんと私に訴えてきました、私たちは母の視点で考えてしまい、なんとか手持ちの水を飲ませたいが、お母さんに怒られるからダメの一点ばり。困って近藤さんに相談しているところに高崎さんがきて事情聴取、そして「じゃあ、我慢しよう!」で即解決!笑 母たちはその解決法にびっくり、そしてわらってしまい面白かったです。 よく考えると冬だし熱中症の心配もないし、私過保護になっていたなと思いました。 ついつい二見さんを子供扱いしてしまった自分に反省しました。 とにかく、いろんなハプニングも大成功も本当に幸せを感じました。 帰り道も身体は疲れてるのに、心が満たされてエネルギーチャージされているのがわかりました。 この感覚に覚えがあるなと思ったら、愛の周波数528Hzで作曲された演奏を聴いた後の感覚に近いとわかりました。 問題と思っていたことが問題ではなかった、絶対安心の境地。 心が耕されました。 ありがとうございました。

○・とても感動した!面白かった~!

・すべての歌が良かった!

・表現の市場をはじめて知った。こんな素敵な劇を観る機会をありがとう

・こどもたちが、うさぎパンになって遊んだり、曲がり角を探したりしてる

・朝の曲がり角の曲が頭から離れない

・あのロビーにあったアート作品に興味津々

・こどもたちにお気に入りの役者さんができた

このような感想を、観に来てくれた友人たちからいただきました。

これを聞いて、もっともっと広めていきたい催しだったなあと、改めて感じました。

第1回から第8回まで知らなかったなんて本当に勿体なかったなあと思います。

■次男の成長

ワークショップでは、その場をいつも怖がって、行きたくないなーとばかり言っていた次男(4歳)は、練習中はほぼすべての寸劇に不参加、観ているだけでした。が、

ぷかぷかさんに折り紙を折ってもらったり、長男やもう1人のお子さんがみんなと仲良くしている姿を見たり、彼らが楽しそうに踊りながら歌を唄っている姿をみたりして、少しずつ打ち解け、本番前日のリハーサルで、やっと劇に参加してくれました。

本番ではほぼすべて役割通りに舞台に登場出来て、彼の心の変化を感じました。結局ぷかぷかさんときちんと会話はできなかったけど、ぷかぷかさんに話しかけられて、泣かなくなりました。特に、カー君に心を捕まれたようでした。カー君がリハーサルの際、次男がよく遊ぶ「じゃんけん列車(ゴーゴーゴーゴーじゃんけん列車♪という歌)」を、めちゃくちゃ響く声で歌っていて、カー君に目が釘付け。それからカー君がピストルを打つシーンでも大爆笑していました。全く知らなかった人との、共通点を見つけて興味がわいたようでした。

なんと、「次、演劇いつ行くの?」と本番が終わった翌日に聞かれました。

(また今度いつか行こうねと言いました)

ぷかぷかさんと、こどもの頃に一緒に過ごす機会って、「普通に」暮らしていたら、ほとんどないので、こういう機会、大切だなあと感じました。

余談ですが、次男はずっと舞台やコンサートは会場が暗くなるので、大の苦手で、どんな子ども向けの舞台も暗くなるなら絶対に観に行かないと言っていたのですが

舞台に出ることを経験した今、ほかの劇も観てみたい!といってくれたので、とてもうれしいです。

■長男の成長

長男はもともと緊張しないタイプでしたが、観客の前でも堂々と踊りを見せられたこで、

より、自信がついたんだと思います。

最近の会話が前よりも少しだけスムーズになったので、自信があふれているからかな?と思います。

■本番を終えての感想

ぷかぷかさんといると、繊細で、大雑把で、曖昧さのなかでただよう心地よさ みたいなものを感じ、幸せな気分になりました。

なので、私はこどもたちのために、と思い参加してみましたが、たぶん子どもたちよりも私にこれが必要だったんだと思います。

皆さんは私をジャッジしないし、損得など全く関係ない人間関係で、いつでも壁がない。

まさに高崎さんが劇中で言われていた、「彼らといるとホッとする」を体験し、

それがとてもここちよくていつまでも終わりたくない、そういう気分にさせられました。

また、劇中の空爆音と共に、「嫌だねえ自分が頭が良いと思っている人間は」という風刺がありましたが、とても共感しました。

子育てをしていると、競争スポーツや戦闘ヒーローもののアニメなどがあふれていることに嫌になるのですが、

それらは簡単に生活に入ってきて、良い悪い→勝ち負け(強い弱い)→分断、を刷り込みます。

そういう日本の世の中だから、もし世界が平和であり、戦争や差別のない世の中を望むなら、

まずは他者を受け入れ(バリアフリー)、いろいろな文化や芸術を大切にする場が、

もっともっと身近にたくさん必要なのではないかと思いました。

演劇ワークショップは大ごとなので、もう少し小さなそういう場が、もっと身近に増えるにはどうしたらいいのかなあと思うようになりました。

漠然とですが、放課後の遊び場に、ぷかぷかさんたちと遊べる場所があればいいのになあとか。

こどもたちと、これからも、朝の曲がり角やすたこら階段を歌いながら、劇の思い出をたくさん話しながら、私のできることを、模索したいなと思います。

第9回目の演劇ワークショップに参加させていただき、本当にありがとうございました。

●進行役をやった人の感想

私は第一回の「森は生きている」から、(途中何回か不参加の時はありましたが)ほぼ毎年、始めは参加者として、途中からは進行役の一人として表現の市場に参加させていただきました。

初めて彼らと舞台に立った時、ステージに立ち、照明を浴び、お客様から拍手をもらうというのはこんなにも人を輝かせるんだと、ステージの上で素直にキラキラ輝く彼らの姿と、舞台の素晴らしさを改めて実感し、その感動が忘れられず、今日まできたと思います。

素直にその場に存在する、というのは言葉にすると簡単なようで、とても難しいなと思います。

朝会うと、おはよー!と笑顔で寄ってきてくれて、会えたことを素直に喜んでくれる。

表現においても、こうしなきゃいけないという枠にとらわれない自由な発想に何度も驚かされました。

ワークショップの様々なワークの中で、自分は今こんな表現をしたんだ!こんな表現ができるんだよ!と、本当に楽しそうに伝えてくれたり、本当に楽しそうに歌を歌ったり、本当に楽しそうに他のグループの発表を見る姿。

周りの目を気にしてしまいがちだった私にとって、そんな彼らと接していると、いつのまにかどんどん心が解されのるのを実感しました。一日がかりののワークショップ、正直身体は疲れるけど、終わった後は心が軽くなる、まさに心が洗われるような感覚になりました。

進行役になってからは、最初は右も左も分からず、まさに右往左往…参加者だった時の方がよっぽど気楽だったんじゃないかと何度も思いましたが笑

ぷかぷかさんたちに支えられ、最後まで乗りきることができ、この経験は私の演劇人生においても、確実に大きな糧となりました。

2016年には相模原で悲しい事件もあり、いわゆる障がい者といわれる方たちに対して、現代社会においてはまだまだ「できない人」「欠けている人」といったイメージや偏見があるかもしれません。

でも、演劇ワークショップを通して彼らと接している中で、彼らの方がよっぽど自由なんじゃないかと感じる瞬間が何度もあり、ぷかぷか演劇ワークショップや表現の市場は、決してそんなことはないということが「表現」の持つ力によって、彼らの様々な面を全身で感じられる、素敵な空間だったと思います。

言葉にするとなんだか薄っぺらく感じてしまうのがもどかしいのですが、表現の市場は、ぷかぷかさん始めとするステージで全身全霊で表現する皆さんと、演劇や表現、舞台の素晴らしさを実感する、とても幸せな時間でした。