しらいわさんの相模原障害者殺傷事件に関するブログです。

やまゆり園の施設長のあまりにも無責任な言葉に対して「うぉー」と叫びたいほどの怒り。

《「私には責任はありません。」という人たちで成り立っている社会はへどが出る。

「私にも、責任の一端があるのではないか?」という問題の立て方をしなければ、なにも、自分事として、考えることなど出来ないだろう。

容疑者ひとりに罪を負わせて、殺して(極刑)終わり。そんな社会に生きていることが苦しくてならない。》

しらいわさんの言葉を、今、私たちは本当に真剣に受け止める必要があると思います。ただ、「そうだそうだ」というだけでなく、私たちは今この社会の中で具体的に何をするのか、というところが大事です。そうしないと事件を起こした社会はいつまでたっても変わりません。

ぷかぷかは法人設立の目的に

「障がいのある人たちの社会的生きにくさを解消する」

ということをあげています。彼らの生きにくさを生み出している社会に向き合う、どこまでも社会的な責任を背負っていく、ということです。

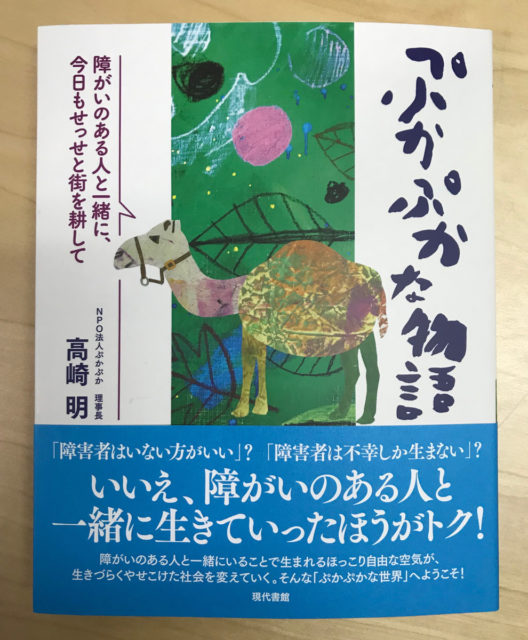

社会的生きにくさを生み出している要因の大きなものは、彼らに対する「マイナスの評価」だと思います。あれができないこれができない、効率が悪い、生産性が低い、等の評価です。だから彼らを社会から排除してしまう。そういった中でぷかぷかは、

「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」

と言い続けてきました。一緒に生きていく中で社会に蔓延する「マイナスの評価」を超える「プラスの評価」を作り出してきました。「生産性のない人が社会に必要な理由」は彼らと一緒に生きていく中で生まれた彼らに対する「プラスの評価」のひとつです。

ぷかぷかを10年やってきたなかで、一番大きな成果は

「障がいのある人たちは社会を耕し、豊かにする人たち」

という彼らに対する「プラスの評価」を生み出したことだと思います。それをこれから社会の中で実際にどのように生かしていくのか。成果が問われます。

相模原障害者殺傷事件が社会に飛ばした

「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」

のメッセージに賛同する人もいましたが、社会の多くの人たちは

「否定しきれない自分」

を感じていたと思います。そんな中でぷかぷかは

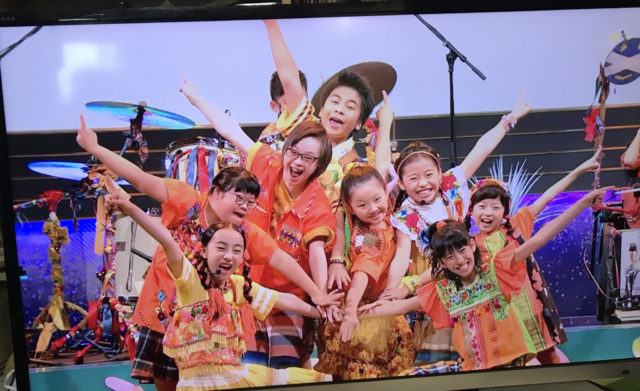

「障がいのある人たちはいた方がいい」「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」「障がいのある人たちは、周りの人たちをハッピーにする」

というメッセージを出し続けてきました。街の人たちがそう思えるようなことをたくさんやってきました。

こんなにやり続けてきたのは、やはり相模原障害者殺傷事件を起こすような社会を作ってしまった責任を感じるからです。そんな社会を本気で変えたいと思っているからです。

事件の1年後、閉鎖していたやまゆり園のホームページが再開されました。そこに載っていたのは、まるで他人事にような言葉でした。

《 昨年7月26日、津久井やまゆり園で起きました事件から一年になります。今まで多くの皆様にご迷惑やご心配をおかけしてきたところでございます。》

障がいのある人たちに寄り添うはずの支援施設でどうしてこんな悲惨極まりない事件が起こってしまったのか、どうして施設の元職員がこんな事件を起こしてしまったのか、一切説明がありませんでした。社会福祉法人がこんな無責任でいいのかと思いました。

社会福祉法人の監督責任者である神奈川県に対しても、この件に関して質問したのですが、責任ある答えは一つも返ってきませんでした。

結局は、しらいわさんの言う、

《「私には責任はありません。」という人たちで成り立っている社会》

《容疑者ひとりに罪を負わせて、殺して(極刑)終わり、の社会》

なのです。

あれだけの事件があったにもかかわらず、何も変わらない社会。しらいわさんならずとも、苦しくて悲しいです。

でも、諦めるわけにはいかないのです。だって、目の前にぷかぷかさんたちがいるのですから。コロナの問題で、ぷかぷかはしばらく休みですが、自宅で過ごせない人たちが、明日も何人か来ます。その人たちと一緒に明日も、あさっても、その次の日もお互いが

「いい一日だったね」

って言い合える日々を作っていきます。黙々と。