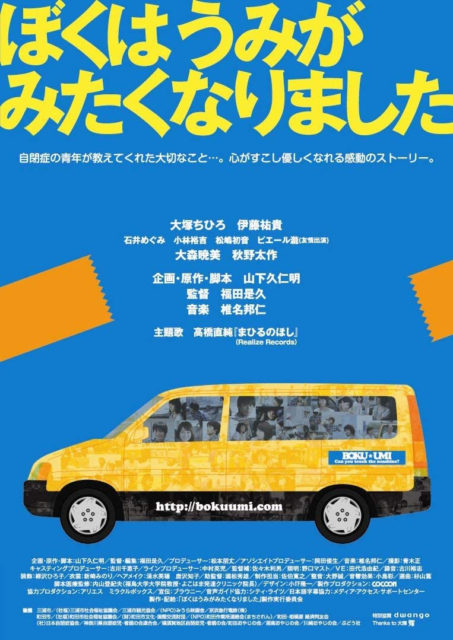

映画『ぼくはうみがみたくなりました』を見ました。(ゴールデンウィーク中、YouTubeで無料公開しています)

自閉症の青年の振る舞いをあたたかい目線で語る心温まる映画でした。たまたま自閉症の青年淳一君を車に乗せ、いっしょに短い旅をすることになったドライバーの明日美さんの変わっていく様子がすごくよかったですね。自閉症の人とおつきあいすることの意味が、とてもよく伝わってきます。

自閉症の人とお付き合いすると、なんか楽しいよ、というメッセージ。「共に生きる」とかじゃない、普段着のメッセージ。だから、心にしっくり響きます。こういうメッセ−ジこそが、社会をあたたかいものに変えていきます。

一点だけ思うところがありました。自閉症の青年淳一君と明日美さん、昔淳一君を保育園で預かった元園長先生、その奥さんが宿に泊まり、食事の際、淳一君がほかのお客さんの子どものミニカーを取り上げて見つめる場面がありました。なんの問題もなくすぐに返したのですが、子どものお父さんは

「どうしてこんな人がここに泊まっているんだ。こんな人は病院に入れておけばいい。その方が幸せだ」

などといいます。こういう人は社会にいっぱいいますね。

その場では返す言葉もなく、引き下がるのですが、その夜、園長先生が明日美さんに話しかけます。

「障がいのある人たちの生まれてくる確率を仮に1%とした場合、その1%の人たちが障害を引き受けてくれたおかげで99%の人は普通に生きていくことができる。だから99%の人は障害を引き受けてくれた1%の人を邪魔者扱いしないで、感謝して欲しいんだよなぁ」という台詞がありました。

障がいのある人たちが存在する理由を説明するいわばファンタジーです。子どもの障害をどうしても受け入れられない親御さんにとっては、気持ちが楽になるお話です。映画の感想に、あの場面で涙が出ました、と感想を書いていた障害のある子どものお父さんがいましたが、子どもの障害をうまく受け止められなくて苦労していたのだと思います。

気持ちが楽になる方がいれば、それはそれでいいのですが、「こんな人は病院に入れておけばいい」といった言葉に象徴されるような、障がいのある人たちを社会から排除してしまう考えが蔓延しているこの社会の問題は、気持ちが楽になるだけでは解決しません。

何よりも障害当事者のありのままを受け入れるのではなく、ファンタジーの方を受け入れるのであれば、当事者との関係で豊かなものが生まれる、といったことがなくなります。これはすごくもったいないことだと思います。いや何よりも当事者に対して失礼です。

社会の問題について考えます。障がいのある人たちを社会から排除してしまうと、社会が受け入れる人の幅が狭くなります。お互いが息苦しい、窮屈な社会になっていきます。

障がいのある人たちは生産性が低いと社会から排除されがちですが、生産性だけで人を評価する社会は、なんだか疲れます。何よりも人間の大事なものを見失います。生産性以上に大事なものを人間はいっぱい持っているからです。

『ぼくはうみがみたくなりました』はそのことをとてもうまく伝えてくれます。

淳一君のような人がいるからこそ、社会がゆるっとし、ほっとできる空間ができます。映画があたたかいのは、それを映像としてうまく表現しているからだと思います。

もちろん淳一君と初めて出会った人はちょっとびっくりしたり、戸惑ったりすることもあります。船が揺れた弾みに、大事にしていたミニカーを海に落としてしまい、淳一君はパニックになります。大声で叫び、頭を手すりにガンガンぶっつけます。周りの人たちはびっくりします。園長先生が飛び出してきて、淳一君をなだめます。「大丈夫、大丈夫」って。びっくりしたまわりの人たちにも「大丈夫、ちょっとパニック起こしただけです」って。

まわりの人たちのびっくりやら戸惑いやらの経験は、人間の幅を豊かに広げてくれます。ああ、こういう人もいるんだ、でも大丈夫なんだ、と。そういった経験が積み重なって、社会は少しずつ丸くなっていきます。とげとげした社会が丸くなるのです。明日美さんの変わり様は、それをうまく象徴していると思いました。

そして映画全体に感じられるあたたかさこそが、障がいのある人といっしょに生きていくことで生まれる豊かさです。ありのままの淳一君を受け入れることで生まれる豊かさです。

そういうものがストレートに伝わってくる映画『ぼくはうみがみたくなりました』を、ぼくは自主上映したくなりました。コロナウィルス収まったらぜひやりたいと思っています。

★『ぼくはうみがみたくなりました』はゴールデンウィーク中無料で公開しています。