ダウン症のある人を知るイベント開催をきっかけに発足した「多様性」をコンセプトに活動するヨコハマプロジェクトという団体があります。そこが『ダウン症のあるヨコハマのくらし』という冊子の製作資金調達のためにクラウドファンディングをやっていたので協力したところ、先日、その本が送ってきました。

写真が素晴らしい冊子です。写真見ているだけで心がキュンとなります。こんな人たちは街の宝だと私は思っています。そんな風に思う人が増えてくれたら、社会は障がいのある人にとってもない人にとっても、もっと居心地のいいものになると思います。

そんな風にするにはどうしたらいいのでしょう。やはり彼らの周りにいる人たちが、彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ、というメッセージを発信し続けることと、彼らとの出会いの場、彼らとの関係が持続する仕組みを作ることだと思います。

『ダウン症のあるヨコハマのくらし』は、 ダウン症の赤ちゃんが生まれ、子どものこれから先の生活に不安を覚えている人にとっては、子どもの先々が具体例を通してイメージでき、ある程度は役に立つ本だとは思います。

ある程度、とあえて書いたのは、子どもたちと親御さんが、いずれどこかで向き合うことになる「社会的な生きにくさ」の問題や、社会が持っている「ネガティブな障害者観」の問題に全く触れていないからです。そしてここの問題こそ、ひとりで解決するにはとても困難な問題だからです。(ま、そういうことを目的とした本でないことはわかりますが…。でも、ヨコハマプロジェクトのホームページには「私たちは、障がいのある人もない人も、互いを認め合い、ともに力を発揮できる社会づくりをめざし」なんて書いているわけですから、なんか物足りないのです。)

障害者は社会に合わせなければ生きていけない、といわれ、社会に合わせる訓練を強いられます。おしゃべりをやめさせなさい、うろうろするのをやめさせなさい、等々。これらは間違ってはいないのですが、障害特性から、それをやめさせることは本人にとってものすごく負担になることも多いです。これが社会的生きにくさの一つです。

すでに何度も書いていますが、ぷかぷかで働いているツジさんはおしゃべりが止まりません。養護学校でも、卒業後働いていた福祉事業所でもおしゃべりをやめさせることを求められ、親子でものすごく苦労してきました。でも、いくら訓練してもツジさんのおしゃべりは止まりませんでした。おしゃべりはツジさんの障害特性であり、ツジさんという人間の表現そのものです。それをやめさせることは、ツジさんという人間を否定することです。

ぷかぷかのパン屋の店頭でツジさんは毎日しゃべりまくっています。初めてお店に来た人は大抵びっくりします。でも、おしゃべりしながらも、ツジさんはしっかりお客さんを見ていて、トレーに載せたパンをレジに持っていくと、レジよりも速く計算し

「1,230円です」

とか言ったりするので、びっくりします。だんだん慣れてくると、おしゃべりの内容も、すごく魅力あることに気がつき、ツジさんにはたくさんのファンができました。ツジさんのおしゃべりはぷかぷかの売り上げにものすごく貢献しているのです。

パン屋でツジさんのおしゃべりが聞こえないと、なんだか火が消えたようです。おしゃべりは、ツジさんという人がいることの表現であり、ツジさんの「私はここにいる」という大切なメッセージなのです。

お母さんはそんな働きぶりを見て、今までやってきたのは「見当違いの努力」だった、といってました。見学に来たダウン症の子どもたちの親の会の人たち10人くらいにその話をしたところ、何人かのお母さんが泣き出してしまいました。多分毎日「見当違いの努力」をしていて、疲れ切っていたのだろうと思います。

いくら努力しても、変わらないものは変わりません。それよりもちょっと発想を変えれば、親子共々生きることが楽になるのです。ツジさんのお母さんは「見当違いの努力」に気がついたときの「開放感」は未だに忘れられないといいます。

社会が障がいのある人たちに求めていることが、ほんとうにその人にとっていいことなのかどうか、やっぱり当事者目線でちゃんと検証していかないとだめだと思います。

子どもたちも親御さんも、どこかでこういった問題に必ず突き当たります。そのとき、どうすればいい、というアドバイスはとても大事です。

もう一つ。親御さんによっては、子どもの障害をなかなか受け入れられない人もいます。出生前診断で陽性になった人の90%以上の方が産まない選択をしています。それくらい障がいのある人たちのネガティブなイメージが社会を覆い尽くしているのだと思います。そんな社会にどんなメッセージを送り届けていけばいいのか。関係者はこの問題にきちんと向き合わないとだめな気がします。

昨年3月にあったTBSラジオの報道ドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』は相模原障害者殺傷事件を軸に据えたすごく聞き応えのある番組だったのですが、一点、ものすごく違和感を覚えたところがありました。

最後の方で番組を作った神戸金史さんの書かれた詩が紹介されたのですが、その中にこんなことばがあります。

「誰もが健常で生きることはできない。誰かが、障害を持って生きていかなければならない。……今、自分が障害を背負っていないのは、誰かがそれを背負ってくれたからだ」という「物語」。

息子よ。

君は、弟の代わりに、

同級生の代わりに、

私の代わりに、

障害を持って生まれてきた。

現実にこんなことはあり得ないのですが、でも、その「物語」にすがりつかないと子どもの障害を受け入れられなかったのだと思います。

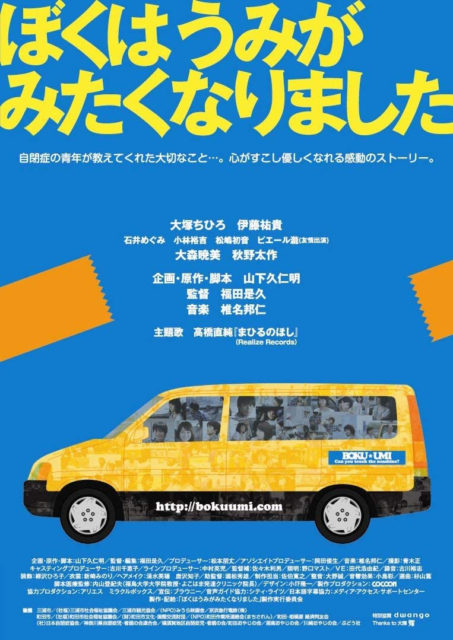

5月の連休に無料でオープンになった『ぼくは海が見たくなりました』という映画にも、似たような『物語』を語る場面がありました。

「障がいのある人たちの生まれてくる確率を仮に1%とした場合、その1%の人たちが障害を引き受けてくれたおかげで99%の人は普通に生きていくことができる。だから99%の人は障害を引き受けてくれた1%の人を邪魔者扱いしないで、感謝して欲しいんだよなぁ」という台詞。

子どもの障害を受け入れられなくて苦しんでいる親御さんにはちょっと気持ちが楽になるような『物語』だと思います。あの台詞に号泣しました、という親御さんがいました。

この身代わりになってくれたという物語は、結構世の中に浸透しています。何が問題なのかを考えます。

『物語』は、身代わりになってくれたことへの感謝です。障害を受け入れられない、言い換えれば障害を否定しながら(これは障がいのある相手の否定です)、身代わりになってくれたことに感謝、というのは、なんかやっぱり変だと思うのです。目の前の相手はどうなるんだ、という話です。目の前の相手を見ないで、物語の方を見ているというか…。

そうじゃなくてやっぱり「生まれてきてくれてありがとう」と相手に向かってちゃんといえる関係を作りたいと思っています。あなたという存在に感謝したい、そんな関係です。そんな関係を作るにはどうしたらいいか、ということ。

ぷかぷかについていえば、ぷかぷかさんたちのおかげで、ほっこりあたたかな、楽しいお店が運営できています。「ぷかぷかしんぶん」を見れば、彼らがしんぶんの楽しさを作り出していることはすぐにわかります。彼らには感謝しかないです。「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」「生まれてきてくれてありがとう」といえる関係がここにあります。

身代わりになってくれたことに感謝ではなくて、やっぱり障がいのある人に向かって「生まれてきてくれてありがとう」と、あなたという存在に感謝するような関係こそ大事だと思うのです。そういう関係が構築できるかどうかが私たちに問われていると思います。

やまゆり園事件の公判の時、障害者は不幸しか生まないと主張する被告に対し、犠牲になった娘さんのお母さんが

「私は娘がいて幸せでした」

と証言しました。気の重い裁判でしたが、この言葉には救われました。事件で暗くなった社会のなかで、希望の光をともした気がしました。

重度障害の娘さんに

「あなたがいて幸せでした」

っていえるお母さん、素敵だと思いました。

『ダウン症のあるヨコハマのくらし』の表紙の写真が素晴らしいと思います。

彼らにそそぐ家族の優しいまなざしを感じます。冊子のなかの写真もみんなそうです。「ダウン症の子どもがいて幸せ」という思いを感じます。こういう思いこそ、メッセージとして発信して欲しかったと思います。

![]() )

)