こうちゃんは特別支援学校中等部の2年生。将来は生活支援の福祉事業所に行くことになるでしょう、という話を学校で聞き、そういうところではこうちゃんの好きなことができないだろうな、と暗い気持ちになったといいます。やっぱり自分のやりたいことをやって生き生きとした毎日を送って欲しいし、そのためにはどうしたらいいんだろう、とぷかぷかに相談に来ました。なんと宮崎県からです。

ひととおりぷかぷかの活動の話をしたあと、既成の福祉事業所に頼るのではなく、自分の納得できるような場所を自分で作ってみたらどうですか、という話をしました。

たとえば「こうちゃんの家」なんてどうでしょうか。そこはこうちゃんがじぶんの好きなことを思いっきりできる場所です。こうちゃんが生き生きと毎日を送ることができます。こうちゃん一人では淋しいので、いろんな人が集まって、わいわいいっしょに楽しいことができればいいですね。障がいのある人もない人もいっしょです。大人も子どもも赤ちゃんも年寄りもいっしょ。こうちゃんにとってだけでなく、誰にとっても大切な「居場所」。

ですから、作る時もお父さん、お母さんだけで作るのではなく、自分たちの思いを発信し、共感する人たちといっしょに作っていった方が、誰にとっても自分らしい日々を過ごせる楽しい場所ができると思います。「こうちゃんの家」は「みんなの家」でもあるのです。

まずは自分たちの思いをまとめましょう。なんとなく頭にあるイメージを言葉にしましょう。ここがすごく大事。なんとなく思っているだけでは前に進みません。何がしたいのかを具体的に書いていきます。頭の中を整理するのです。夢が実現に向けて一歩前に進みます。ブログにまとめ、発信しましょう。たくさんの人に思いを伝えるのです。

自分の子どもが、あるいは自分自身が生き生きと活動できる場を作りたい、と思っている方はたくさんいます。そんな人たちとうまくつながれたらいいですね。つながりを作るためには、とにかく自分たちの思いを発信することが大事です。ブログだけでは見る人が少ないので、Facebookやツイッターにもリンクさせましょう。「こうちゃんの家しんぶん」なんてのも作りましょう。隣近所の関係を作るには、手作りのあたたかみのある紙のしんぶんがいちばんです。

思いっきり楽しいしんぶん作りましょう。ぷかぷかではこんなしんぶんを作って毎月近所に配っています。たくさんのファンをこのしんぶんは作り出しました。

「こうちゃんの家」に共感する人が現れたら、みんなで集まって作戦会議をやりましょう。自分たちのやりたいことを実現させるためには具体的に何をしたらいいのか、という作戦会議です。

まずは「こうちゃんの家」で何をやりたいのか、それぞれの思いを大きな紙に書き出してみましょう。思いが目に見えることはすごく大事です。目に見えることで、それぞれの思いをみんなで共有できます。

その思いを実現するためにはどうしたらいいのかをみんなで考えます。

まずは実現するための場所が必要です。こうちゃんちは宮崎県の田舎にあるそうなので、ひょっとしたら安く借りられる場所が見つかるかも知れません。こういうときのためにたくさんの友達を作っておきましょう。

《「こうちゃんの家」をみんなで作っちゃおうぜ、プロジェクト》なんて、勢いのある名前をつけると、それだけで楽しくなります。

お金も当然必要です。日々の活動からどうやってお金を生み出すか。ここがいちばんむつかしくて、でもいちばん自分が試されて、考えようによってはいちばん楽しいところです。こういうことは楽しみながらすすめることが大事。でないと続きません。

そんなん無理無理、といってしまえばそれまでです。その無理と思えることに挑戦すること、そこにこそ人生の面白さがあるような気がするのです。

ぷかぷかを始める時も、60才で新しい事業を始めるなんて無理無理、とたくさんの人から言われました。特に長年おつきあいのある福祉の関係者から言われた時は、さすがに落ち込みましたね。

でも、人になんといわれようと、進む時は進まないと何も始まりません。自分を信じるしかないですね、こんな時は。

でも、まぁ、なんとかなるものです。それが人生。

「こうちゃんの家」という夢があれば、大丈夫。それが自分を支えてくれます。大事なことはみんなで共有できる夢を持つことです。

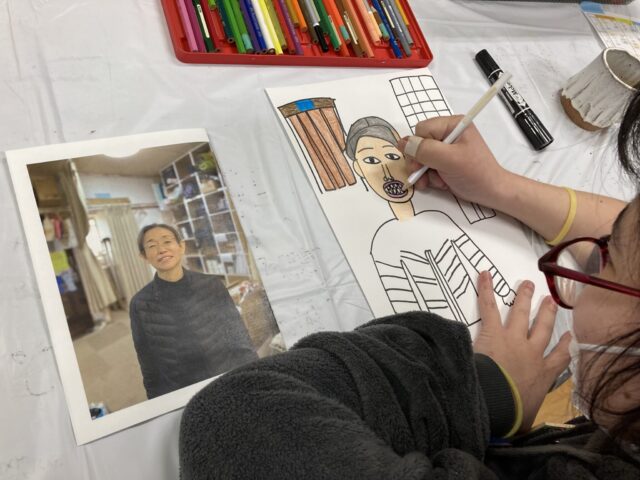

こうちゃんはこんな絵を描きます。何に見えますか?これを大きな紙に描いてもらって、それをベースにみんなでイメージを膨らませ、どんどんこの絵に描き込んでいったら、こうちゃんとの共同作品ができ上がります。この絵が大きく変身します。みんなの思いの詰まった絵ができ上がります。

いずれにしても、まずはお母さん、お父さんで、「こうちゃんの家」のイメージを膨らませましょう。どんな家にしたいのか、そこでは何をするのか、思いっきり夢を語りましょう。

こうちゃんとお父さんは「こころぷかぷか」な絵を見て、何を思ったのかな。ひょっとしたらここから新しい何かが始まるかも。