夏休み、高校の先生が研修に来た。その感想。

こういう関係が地域の中で広がっていくと、社会はもっともっと優しい顔を持つのかなと思う。

夏休み、高校の先生が研修に来た。その感想。

こういう関係が地域の中で広がっていくと、社会はもっともっと優しい顔を持つのかなと思う。

![]()

にほんブログ村 養護学校時代の元同僚の旦那さんがパキスタン人で、ぷかぷかで働かせてもらえないかという依頼がありました。言葉ができないので、奥さんといっしょにボランティアという形でこの夏実習してもらいました。

イスラム教徒は豚肉が食べられないので、給食は自分で持ってきてもらいました。少しでもいい出会いのきっかけになれば、と少し多めに作ってもらい、みんなでパキスタン料理を味見しました。中身はチキンであったり、マトンであったり豆であったりしましたが、毎日カレーでした。それに細長いパキスタンのお米。評価はまちまちでしたが、日本のカレーとは辛さの質の違うカレーも、ぱさぱさのご飯も、利用者さんたちにはいい体験だったように思います。

言葉も通じないながらも、それなりにコミュニケーションを取っていました。とにかく外国人はほとんどの方は初めてでしたので、言葉の通じない人とどのように気持ちを伝え合うか、みんな苦労していましたが、これもいい体験になったようでした。

パキスタンでの本職は映像の編集をしていたそうで、時々プロが使う大きなビデオカメラを持ち込み、撮影したりしていました。「ぷかぷか」のプロモーションビデオができればいいなと思っていました。

ぷかぷかで仕事がしたいということでしたが、日本語がまだまだうまく話せません。ちょっとした会話はともかく、仕事をしていくにはかなり厳しいレベルでした。それを正直に伝え、職員として採用はできない旨伝えました。

プライドの高い方で、その不採用の通知に怒ってしまい、もう「ぷかぷか」には来ない、ぷかぷかのビデオも作らない、と子どもじみたことをいいだし、間に立った奥さんは困り果てていました。

たまたま夏休みの余暇支援で水族館にいっしょに行ったとき、利用者さんと写真を取り合い、あとで交換する約束をしていました。その利用者さんが写真を持ってきて、毎日のように「シーさん、来ないのかなぁ。写真を渡すって約束したんだけどなぁ」といっていました。シーさんは不採用に腹を立ててもう「ぷかぷか」には来ない、とも言えず、困ってしまってシーさんの奥さんに写真の交換のことを伝えました。

シーさんは水族館で利用者さんと写真を撮り、それを交換する約束をしたこともちゃんと覚えていたそうで、それがきっかけでかたくなになっていた心がほどけたのか、31日の午後に写真と、編集した「ぷかぷか」のビデオを持って挨拶に来ると連絡が入りました。

頑固でプライドが高く、日本では仕事もできないので、もうパキスタンに帰ると言い張り、周りの人たちは困り果てていたようですが、利用者さんの「シーさん、来ないのかなぁ。写真を渡すって約束したんだけどなぁ」というひとことが、その頑固な心をもやさしく溶かしてしまったようです。

![]()

にほんブログ村 ぷかぷかの夏休みは8月11日(土)~19日(日)。その中で6日間、余暇支援をやった。余暇支援はふだんの生活では経験できないことをやって、利用者さんの世界を少しでも広げ、人生をより豊かなものにしてほしいという思いでやっている。

就労系の事業所でどうしてそこまでやるのかというと、稼いだお金を自分の人生のためにしっかり使ってほしいからだ。何となく貯金するのではなく、自分のやりたいことをしっかり見つけ、そのためにお金を使ってほしいと思う。

余暇支援で、あ!これ、おもしろい!って感じのものを見つけ、次は自分でやってみよう、となったらいいなと思う。

11日(土)は神奈川フィルのクラシックコンサート。オーケストラを生で聴くなんて、ほとんどの人は初めて。演奏の地味なところでは眠くなった人もいたようだが、迫力ある演奏のところでは音楽のすばらしさに圧倒された感じだった。

12日(日)は陶芸教室で、素焼きしたものに絵付けをした。食器として使うものなので、さっぱりした絵を描いてほしいのだが、そのあたりのことがなかなか伝わらなくて大変だった。

13日は映画「おおかみ子どもの雨と雪」を見た。自分の生きていく世界を自分で選んでいく、といったことを利用者さん達はどんなふうに受け止めたんだろうと思う。

14日は油壺マリンパーク。ホームページのきれいさの割には魚の見せ方もずいぶん古さを感じる水族館だった。アシカ、イルカショーをやるところは場末のうらぶれた劇場といった感じだったが、ショーの途中でアシカがうんこをし、それをホースで洗ったりするところが、いかにもこの劇場にあってる感じで、あたたかい泥臭さを感じた。利用者さん達はまた見たい、と大喜びだった。

15日はカレーワークショップ。地区センターの調理室を借りて、利用者さんだけでカレーを作った。どんな材料を使うか、という話し合いから始まり、買い物、調理、配膳、すべて利用者さんだけで行う。昨年は材料にモヤシやキャベツを使うグループもあっておもしろかったが、今年はわりとふつうのカレーだった。それでも利用者さん同士で話をして決める、というところがミソで、いいワークショップだったと思う。

16日は中華街で食事。ちょっぴりアジアを感じる通りを歩くだけでも中華街は楽しい。春巻き、酢豚、焼売、餃子、おかゆ、チャーハンなど一通り食べ、大満足だったようだ。帰りはシーバスで横浜港を小さな船旅。

翔平さんが毎日絵日記を描いてくれています。余暇支援のことも描いています。ぷかぷかのホームページ(「ぷかぷかパン」で引くとすぐに出てきます)の「ギャラリー翔平」にアップしてあります。

![]()

にほんブログ村 利用者さん達とハイキングに行くため、久しぶりに登山靴を履く。5年ほど前に買った厳冬期用のかなりいい靴だ。ひもをきゅっと締め上げると、足が靴にフィットし、それだけで、「おう、行くぞ!」という気持ちになり、なんだか元気になる。

昔狂ったように山に行っていた頃を足がしっかり覚えているのだろう。登山靴のあのぎゅっと締め上げる感触が、あの頃の元気な自分を思い出すのかも知れない。そして山へむかうときのあのわくわくした思い。それらが登山靴を履いたとたん、わ~っと体中を駆け巡る。

駅までの舗装道路は登山靴を履いて歩くにはぎくしゃくして歩きにくいのだが、それでもその歩きにくさがまた懐かしく、そのぎくしゃくした感じを楽しみながら歩く。

利用者さん10人をつれてのハイキングなので、たいした山登りではないのだが、それでも登山靴を履いての山登りは、ただそれだけで楽しかった。

竣くん、櫂君は小学2年生。小学校に上がる前からぷかぷかパン教室に一家4人で参加しています。小さな子どもとはいえ、2年半もパン教室に通っていると、パン作りのおおよそのコツがわかったのか、なんと先日自分たちで作ったバターロールをお店に持ってきてくれたのです。ちょっといびつな形のバターロールでしたが、パンはパン。しっかりバターロールの味がしました。パンをかじりながら、なんだか涙が出そうになりました。

ぷかぷかの利用者さんと地域の人たちの出会いの場としてパン教室を始めたのですが、こんなことは全くの計算外でした。お母さんよりもさきにぼくのところへ持ってきたそうで、竣くん、櫂君のまっすぐな気持ちに感動してしまいました。

パンを作りながら、ツジ君ととてもいい友達になり、ホームページのトップを飾っている素敵な写真も撮れました。

![]() ノンちゃんはシンちゃんが好きです。今日は二人で青葉台へ行くんだ、と張り切っています。お昼休み、シンちゃんとノンちゃんが二人でトランプやっていたので、「今日は二人で青葉台行くんだって?」「そう」とシンちゃんは満面の笑み。こんなにいい顔見たのは久しぶり。今までノンちゃんの片思いだとばかり思っていたのですが、シンちゃんもまんざらでもない様子。「で、二人でおいしいものでも食べに行くの?」「違う、ガチャガチャやりに行くの」「え?ガチャガチャ?それをふたりでやるの?」「そう」と二人ともうれしそうな顔。

ノンちゃんはシンちゃんが好きです。今日は二人で青葉台へ行くんだ、と張り切っています。お昼休み、シンちゃんとノンちゃんが二人でトランプやっていたので、「今日は二人で青葉台行くんだって?」「そう」とシンちゃんは満面の笑み。こんなにいい顔見たのは久しぶり。今までノンちゃんの片思いだとばかり思っていたのですが、シンちゃんもまんざらでもない様子。「で、二人でおいしいものでも食べに行くの?」「違う、ガチャガチャやりに行くの」「え?ガチャガチャ?それをふたりでやるの?」「そう」と二人ともうれしそうな顔。

ずいぶん子どもっぽいな、と思いつつ、二人のうれしそうな笑顔は、そんなこちらの思いを飛び越して、二人だけのとびきり素敵な時間を創り出そうとしていました。

ぷかぷかでは毎日帰りの会で「今日はいい一日でしたか?」ってみんなに聞きます。ノンちゃんとシンちゃんは「いい一日だったね」って思える一日をガチャガチャで仕上げようと思ったのかも知れません。そんな二人を応援したいなと思いました。

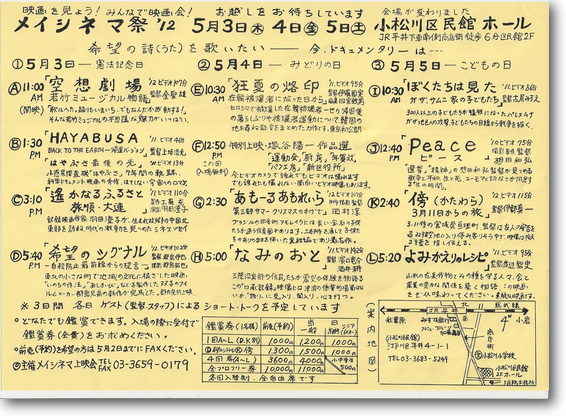

ツンさんの映画が「メイシネマ映画祭」で上映されました。見る人にサービスする、といった気持ちが全くなく、自分の撮りたいものを素直に撮って編集したすばらしい映画、と評価されました。

![]()

にほんブログ村 働く障害者の56%が年収100万円以下だと新聞に載っていた、とfecebookで情報が流れてきた。「ぷかぷか」は一日来れば1,000円と決めているので、20日来れば20,000円、年収は約240,000円になる。だから「ぷかぷか」も障がいのある人たちに厳しい生活を強いている事業所と言うことになる。

「ぷかぷか」がスタートした頃は最低賃金を払っていたのだが、かなり無理して払っていたので、たちまち経営が苦しくなり、事業の存続が危ぶまれた。いろいろな人と相談した結果、就労継続支援A型(障がいのある人と雇用契約を結ぶ)からB型(雇用契約ではなく、利用契約を結ぶ)に変更し、現在ようやく経営も安定してきたところだ。

ただ月20,000円は安すぎると感じる利用者さんもいて、いろいろ文句も言われるのだが、今の「ぷかぷか」ではこの額が精一杯というところだ。一日12時間以上働き、土、日もまともに休んでいない私の給料は10万円。自分の給料をこの額に抑えてやっと利用者さん、スタッフの給料を払っている。

パン屋には固定客もつき、売り上げは徐々に伸びている。つい先日行った運動会の参加者も昨年の倍くらいの参加者で、それくらい「ぷかぷか」を支えてくれる方が増えていると言うことだ。

いずれは時期を見て利用者さんの給料を上げていくつもりだが、それでも年収100万円まで持って行くには、事業そのものの見直しが必要だろう。現在毎日来る人は22名ほどいるが、一人100万円として2,200万円。彼らだけで2,200万円稼ぎ出すのは至難の業だと思う。1個100円、200円のパンでは、まず無理だろう。

どうすれば彼らの年収が100万円を超えるのか、どなたかいいアイデアがあれば教えてほしい。

![]()

にほんブログ村

映画監督四宮さんが「メイシネマ映画祭」http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?メイシネマ映画祭で上映する「ツンさんのぷかぷか日記」のための紹介文を書いてくれた。

■ツンさんの作品群と出会ったわたし■

高崎明さんは、瀬谷の養護学校の教員をやっていた頃、近くの駅前広場で、生徒たちと一緒にパフォーマンスをやっていた。障碍を持った子どもたちの存在を地域の人たちの目に見えるようにしたいと思ったからだ。その延長線で、障碍を持った子どもたちとその親たち、そしてプロの演劇集団「黒テント」のメンバーも加わって、演劇ワークショップが催された。わたしはその時、頼まれて『みんなでワークショップ』という記録映画を作り、それは後に、メイシネマ祭でも上映された。

高崎さんは養護学校を定年退職した後に、「ぷかぷか」というパン屋さんを開いた。本格的にパン職人のもとで修業した末の開店だった。さまざまなハンディキャップを持った人たちが社会の中で暮らしていける環境を作ろうという意図からだった。そこに、縁があって、メンバーとして参加してきたのがツンさんこと、塚谷陽一さんだった。今回上映される『塚谷陽一作品選』の監督・撮影・編集だ。

ツンさんは重いウツで、20代の後半までひきこもりを続けていた。最初の頃、「ぷかぷか」に顔を出し始めた時は、お店から僅か数分のところにある休息所に辿り着くのさえ大仕事だったらしい。ところが、ある日、みんなで、アニメかなんかの人気の映画を見て感想を語り合っていた時、ツンさんの感想が妙にヘンだったらしい。カメラのサイズとかアングルとかに興味があったみたいなのだ。そこで、高崎さんが一番安いカメラを買って、「ぷかぷか」の運動会を撮影してもらったのがきっかけだったという。

生まれて初めての、ビデオカメラを手にしての撮影だった。そして、パソコンに付属している簡単なソフトで編集されたものが、『塚谷陽一作品選』で上映される作品たちだ。高崎さんに、面白い映画があるから見て! と誘われて、見せてもらってびっくりした。メッチャおもしろいのだ。

いつもわたしが作る映画に音楽を付けてくれている「スリーエー・スタジオ」の遠藤さんに見てもらったら、おもしろがってくれた。映像の仕事を職業にして、映像は斯くあるべしと固定観念にとらわれている自分たちとはまるで違った映像の感覚で、新鮮だというのだ。勉強になるよねえ! という感想をニガ笑いしながら語っていらした。メイシネマ祭の藤崎さんにも見てもらった。そして、案の定、藤崎さんもおもしろがってくださって、上映してくださることになった。

ツンさんの映画は、見ていてわくわくさせられる。次にどんな映像が展開してくるのだろうという興味からだ。ドラマではない、記録映画なのに。ツンさんの映画は、「ぷかぷか」の運動会だったり、パン工房やお店の様子だったり、帰り道だったり、パンの出張販売に行く区役所だったり。なんでもない日常やどこにでもある日常が撮られているだけなのに、妙にわくわくしてしまうのだ。その感覚は、まるで劇映画の一つひとつのシーンをランダムに見せられている感じなのだ。

今の若い人たちは、生まれた時からテレビや漫画やアニメが存在しているので、映像との親和感が強いのだと思う。とりわけツンさんの場合は、長い間、引きこもりをしていた間ずっと、映画は勿論、漫画やアニメやテレビやゲームの映像に触れていたそうだ。きっと、その分、映像の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。

そして、パソコンの編集技術も駆使されていた。いわゆるデジタル編集技術だ。それも、とても上手に。わたしなんか1時間も2時間もの長い映画を編集しても、ぜんぶがカットつなぎで、デジタルの映

像効果なんて使ったことがないので、とてもじゃないが、かなわないな、という感覚だった。

。アメリカ映画『レインマン』を思い出す。ダスティ・ホフマンが演じる自閉症の青年が、抜群の記憶力を生かしてラスベガスのカードゲームで独り勝ちしてしまう場面を連想させられた。その青年はパッと一目見ただけで、カードの構成を見破って次にどんなカードが出てくるのかが分かるのだった。そして、プロのディラーを相手にカードゲームに勝利するという物語だった。当然、才能の種類は人によって異なるのだが、ツンさんにもそういった類の特別な才能があるのだろうと感じられた。

前に紹介した遠藤さんは、ツンさんには、向こう側の世界が見えているのだと語っていた。例えばプロのカメラマンはなかなか後ろ姿を撮らない。何かをしている人がいるとわざわざ前に回り込んで、その人の正面からの顔や姿を撮ろうとする。ところが、ツンさんの映像には、後ろ姿や肩越しの映像が実にたくさん登場する。きっと、ツンさんにはいつも全体の世界が、そう、そこにある一つの世界がきちんと見えているのだと思う。だから、選択的にパッと、カットやアングルを決めて、何を、どこから、どんな風に撮ればいいのかが見えているのだと思う。

もうひとつ面白かったのは、ツンさんは、初めは無機的なものを撮るのが好きで、人を撮るのは苦手だなあ、と感じていたらしい。それが、パン屋さんで、さまざまな障碍を持った人や、スタッフや、お客さんとカメラを通して接していくうちに、人に対する興味が深まっていったみたいだ。それがウツを脱していく契機になったのかもしれない。人物を写した映像がどんどん変わっていっている。最後の方に撮られた映像なんて、とても、とてもいとおしくて、そっとやさしく手の平で撫で上げていくような、体温を感じられるような、暖かくて、みずみずしい映像だった。

高崎明さんは、瀬谷の養護学校の教員をやっていた頃、近くの駅前広場で、生徒たちと一緒にパフォーマンスをやっていた。障碍を持った子どもたちの存在を地域の人たちの目に見えるようにしたいと思ったからだ。その延長線で、障碍を持った子どもたちとその親たち、そしてプロの演劇集団「黒テント」のメンバーも加わって、演劇ワークショップが催された。わたしはその時、頼まれて『みんなでワークショップ』という記録映画を作り、それは後に、メイシネマ祭でも上映された。

高崎さんは養護学校を定年退職した後に、「ぷかぷか」というパン屋さんを開いた。本格的にパン職人のもとで修業した末の開店だった。さまざまなハンディキャップを持った人たちが社会の中で暮らしていける環境を作ろうという意図からだった。そこに、縁があって、メンバーとして参加してきたのがツンさんこと、塚谷陽一さんだった。今回上映される『塚谷陽一作品選』の監督・撮影・編集だ。

ツンさんは重いウツで、20代の後半までひきこもりを続けていた。最初の頃、「ぷかぷか」に顔を出し始めた時は、お店から僅か数分のところにある休息所に辿り着くのさえ大仕事だったらしい。ところが、ある日、みんなで、アニメかなんかの人気の映画を見て感想を語り合っていた時、ツンさんの感想が妙にヘンだったらしい。カメラのサイズとかアングルとかに興味があったみたいなのだ。そこで、高崎さんが一番安いカメラを買って、「ぷかぷか」の運動会を撮影してもらったのがきっかけだったという。

生まれて初めての、ビデオカメラを手にしての撮影だった。そして、パソコンに付属している簡単なソフトで編集されたものが、『塚谷陽一作品選』で上映される作品たちだ。高崎さんに、面白い映画があるから見て! と誘われて、見せてもらってびっくりした。メッチャおもしろいのだ。

いつもわたしが作る映画に音楽を付けてくれている「スリーエー・スタジオ」の遠藤さんに見てもらったら、おもしろがってくれた。映像の仕事を職業にして、映像は斯くあるべしと固定観念にとらわれている自分たちとはまるで違った映像の感覚で、新鮮だというのだ。勉強になるよねえ! という感想をニガ笑いしながら語っていらした。メイシネマ祭の藤崎さんにも見てもらった。そして、案の定、藤崎さんもおもしろがってくださって、上映してくださることになった。

ツンさんの映画は、見ていてわくわくさせられる。次にどんな映像が展開してくるのだろうという興味からだ。ドラマではない、記録映画なのに。ツンさんの映画は、「ぷかぷか」の運動会だったり、パン工房やお店の様子だったり、帰り道だったり、パンの出張販売に行く区役所だったり。なんでもない日常やどこにでもある日常が撮られているだけなのに、妙にわくわくしてしまうのだ。その感覚は、まるで劇映画の一つひとつのシーンをランダムに見せられている感じなのだ。

今の若い人たちは、生まれた時からテレビや漫画やアニメが存在しているので、映像との親和感が強いのだと思う。とりわけツンさんの場合は、長い間、引きこもりをしていた間ずっと、映画は勿論、漫画やアニメやテレビやゲームの映像に触れていたそうだ。きっと、その分、映像の感覚が研ぎ澄まされているのだろう。

そして、パソコンの編集技術も駆使されていた。いわゆるデジタル編集技術だ。それも、とても上手に。わたしなんか1時間も2時間もの長い映画を編集しても、ぜんぶがカットつなぎで、デジタルの映像効果なんて使ったことがないので、とてもじゃないが、かなわないな、という感覚だった。

編集は、1日でやったとか、2~3日でやったと言うので、これもびっくり仰天した。彼の映画を見ながら、これはもしかしたら、映画を撮り始める時にはすでに、どこかで映画が出来あがっているのではないかなあ、と感じた。見終わって、編集する前の映像も見せてもらった。思った通りだった。そして、あらためてびっくりした。映画に使われているカットは、撮影されたカットの1コマ目から使われていた。つまり、撮影が始まる時にはもう1コマ目から完成した映像だったのだ。そして同時に、ひとつのシーンは、撮られたカットの順につながっていたし、撮られたカットのほとんどがつながれていた。すごいことだった。ものすごい集中力で撮影されているのだ。きっと、撮影している本人は、そんなことは意識していなくて、感じたままに、思ったままに撮影しているのだろうと思う。でも、その時点で、映画が出来上がっているのだ。ある意味、天才だと思った。

それは、喩えが適切でないかもしれないが、アメリカ映画『レインマン』を思い出す。ダスティ・ホフマンが演じる自閉症の青年が、抜群の記憶力を生かしてラスベガスのカードゲームで独り勝ちしてしまう場面を連想させられた。その青年はパッと一目見ただけで、カードの構成を見破って次にどんなカードが出てくるのかが分かるのだった。そして、プロのディラーを相手にカードゲームに勝利するという物語だった。当然、才能の種類は人によって異なるのだが、ツンさんにもそういった類の特別な才能があるのだろうと感じられた。

前に紹介した遠藤さんは、ツンさんには、向こう側の世界が見えているのだと語っていた。例えばプロのカメラマンはなかなか後ろ姿を撮らない。何かをしている人がいるとわざわざ前に回り込んで、その人の正面からの顔や姿を撮ろうとする。ところが、ツンさんの映像には、後ろ姿や肩越しの映像が実にたくさん登場する。きっと、ツンさんにはいつも全体の世界が、そう、そこにある一つの世界がきちんと見えているのだと思う。だから、選択的にパッと、カットやアングルを決めて、何を、どこから、どんな風に撮ればいいのかが見えているのだと思う。

もうひとつ面白かったのは、ツンさんは、初めは無機的なものを撮るのが好きで、人を撮るのは苦手だなあ、と感じていたらしい。それが、パン屋さんで、さまざまな障碍を持った人や、スタッフや、お客さんとカメラを通して接していくうちに、人に対する興味が深まっていったみたいだ。それがウツを脱していく契機になったのかもしれない。人物を写した映像がどんどん変わっていっている。最後の方に撮られた映像なんて、とても、とてもいとおしくて、そっとやさしく手の平で撫で上げていくような、体温を感じられるような、暖かくて、みずみずしい映像だった。

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。