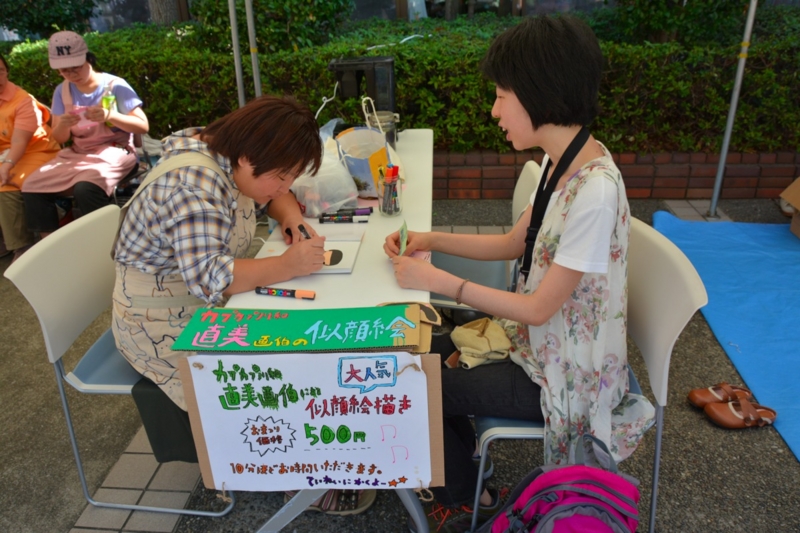

ARTS & Crafts Garden in 都筑民家園にアート商品とラスクの販売で参加。利用者さんの絵をボタン、ピアス、ブローチなどに加工し、販売しました。アートスタッフにとっては自分たちの加工したアート商品をお客さんを前に初めて販売するのでどきどきものでした。

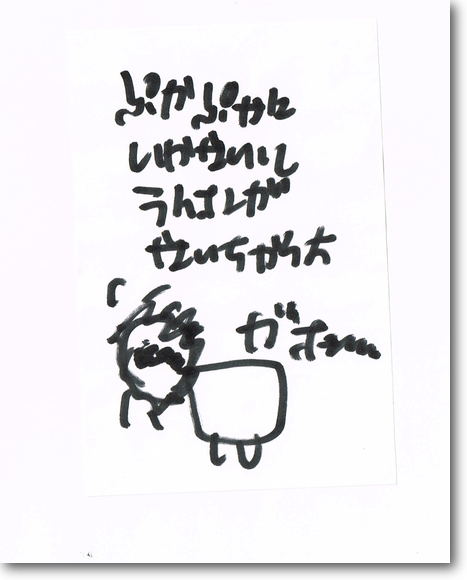

プラバンに描いた絵をオーブントースターで焼いて縮小し、裏にアクリル絵の具を塗って表に樹脂を塗ると、元の絵がぐっと引き締まった商品になります。

「かわいい!」の声しきりで、14,000円ほどの売り上げ。まずまずの結果でした。苦労して商品化したスタッフにとっても、すばらしい経験になったと思います。今後のアート商品の開発が楽しみです。

アート商品はこちらをご覧下さい。

http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?アート商品