5月からみんなで演劇ワークショップをやる予定でいます。その企画書ができましたので載せます。

みんなでワークショップ企画書

1,社会的な課題

口にはしないものの、障がいのある人たちのことを「何となくいやだな」と思っている人は多い。障害者施設を建てようとすると、地元市民から反対運動が起きることさえある。とても悲しいことだが、これが障がいのある人たちの置かれた状況だ。

これは障がいのある人たちに問題があるのではなく、彼らのことを知らないことによって生じる問題だと思う。何となく怖いとか、不気味、といった印象は、彼らのことを知らないことから生まれる。“知らない”ということが、彼らを地域から排除してしまう。

彼らの生きにくい社会、異質なものを排除してしまう社会、他人の痛みを想像できない社会は、誰にとっても生きにくい社会だろうと思う。誰かを排除する意識は、許容できる人間の巾を減らすことにつながる。社会の中で許容できる人間の巾が減ると、お互い、生きることが窮屈になる。これは同じ地域に暮らす人たちにとって、とても不幸なことだと思う。

逆に、彼らが生きやすい社会、社会的弱者が生きやすい社会は、誰にとっても生きやすい社会になる。

そういう社会はどうやったらできるのか。それへ向けてのひとつの提案が「ぷかぷか」が地域でやってきたことであり、今回の企画はその提案を更に膨らますものとして位置づけられる。

2,「ぷかぷか」が地域でやってきたこと

上記の社会的な課題の解決の一歩は、障がいのある人たちを「知る」機会を作ることだと考える。障がいのある人たちを「知る」ことで、彼らが本当に「怖い」のか、「不気味」なのか、確かめてもらうことが必要だと思う。

4年前、この霧が丘の地に「カフェベーカリーぷかぷか」(パン屋)と「ぷかぷかカフェ」を立ち上げた。「ぷかぷか」は、障がいのある人たちの働く場なのだが、パンを買いに来たついでに、あるいはカフェにお茶を飲みに来たついでに、彼らに出会って欲しいと思った。

ふつうの人がふつうにできることが、彼らにはむつかしいことが多い。といって、彼らは私たちより人として劣るのかというと、決してそんなことはなく、ていねいにおつきあいすると、私たちにはない素敵な魅力をたくさん持ち合わせている。

パンを買いに来たときに、彼らのそんな魅力に触れる機会があるなら、パンと一緒に、なにかあたたかいものを一緒に持ち帰ることができる。お茶を飲みに来た折に、彼らの魅力にふれることができるなら、お茶の味がいつもより美味しくなる。

そんな魅力が口コミで広がったのか、カフェはこのところ満席の状態が続いている。毎週行くパンの外販先では売上げがこの4年で10倍に伸びたところもある。パンが美味しいこともあるが、毎週外販の日に彼らと会うのを楽しみにしている人が多いことを考えると、やはり彼らのなんともいえない「魅力」が売上げを伸ばしているのだと思う。

「ぷかぷか」は「ホームページ」「ぷかぷかしんぶん」などのメディアを使って「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを発信し続けている。

ホームページ(http://pukapuka-pan.xsrv.jp/ 「ぷかぷかパン」で「検索」)は「ぷかぷか」の活動、メッセージをリアルタイムで伝え、ほとんど毎日情報を更新している。ホームページを立ち上げて3年になるが、アクセス数は4万を超えている。

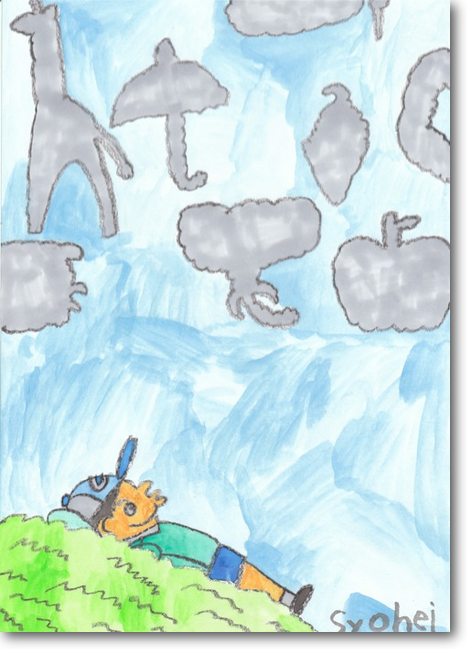

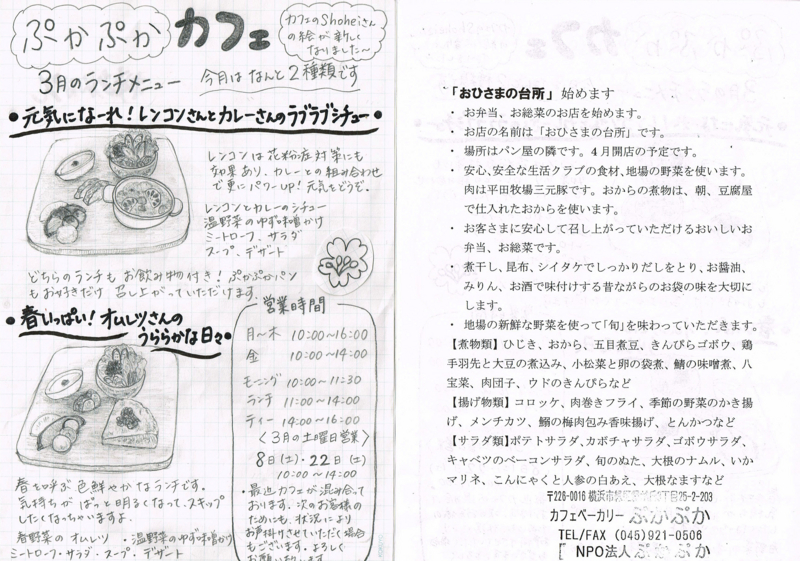

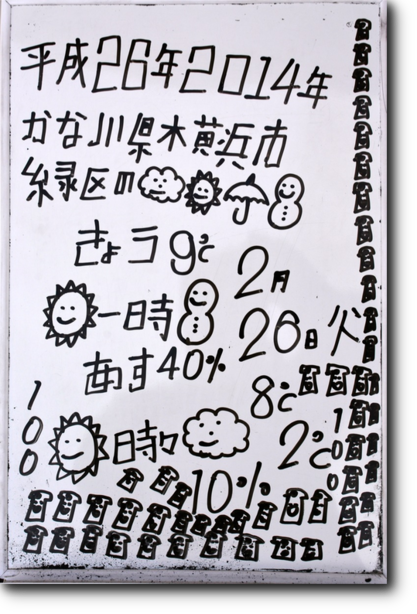

「ぷかぷかしんぶん」は毎月発行している手作りのしんぶんで、5,000部印刷し、お店の周辺に配布している。内容はお店の宣伝だけでなく、メンバー(ぷかぷかの利用者)さんの描いた絵、ちょっとしたエピソードなども入れている。巻頭にはいつも「お元気ですか?」「寒くなりましたが、お変わりありませんか?」と読み手に語りかける言葉を入れ、読み手との関係を親しみのあるものにしている。そういったこともあって、毎月「しんぶん」が家のポストに配布されるのを楽しみにしている人が多い。

冒頭に掲げた「社会的な課題」は、少なくとも「ぷかぷか」の周辺では、少しずつではあるが、解決できつつあるように思う。

3,みんなでワークショップ

① 演劇ワークショップの場では、さまざまな表現方法(身体表現、声とことば、美術、音楽、など)を用いることや、フィクショナルな設定を活かすことで、私たち自身の思考回路やものを見る目が刺激され、からだまるごと表現することで日常の枠組や価値観が揺さぶられる。そのことで少し私たち自身が自由になってくると、障がいのある人たちの存在感、発想の豊かさが、ふだんよりよく見える。彼らのことがよく見えてくると、ワークショップの場には彼らのような、私たちとは違う発想をする人たちがいたほうがより豊かなものが創り出せる、ということがごく自然にわかってくる。

私たちとは違うもの、異質なものを排除してしまうのではなく、異質なものを取り込んでこそ、私たちの集団は許容する幅が広がり、豊かになっていく、ということが、ワークショップの場で多少とも体験できれば、これは地域社会を変えていく、ささやかな出発点になる。

「いっしょに生きていった方がいいね」という思いが、ワークショップという創造的な共同作業から生まれることは、彼らといっしょに生きていく中で、更に新しい文化が生まれる可能性をも示唆している。これは今「ぷかぷか」が発信しているメッセージより、更に踏み込んだものになるだろう。

② ワークショップは月一回のペースで、6ヶ月続け(5月後半スタートの予定)、最後に舞台で発表会を行う。お客さんはたくさんの地域の人たち。これはワークショップの中で作り上げた、障がいのある人たちと地域の人たちの新しい関係性の発表会であり、これはぷかぷかが発信してきたメッセージを、更に大きく、幅広くしたものになる。

会場はみどりアートパークのリハーサル室、発表会はホール。問題は会場が抽選になるため、他の会場も検討中。

ワークショップ参加者は、「ぷかぷか」の利用者さん、スタッフ、地域の人たち。口コミ、ホームページなどで集める。参加人数は30〜40名。進行役2〜3名、音楽担当1名、発表会舞台監督1名。

③ ワークショップでどういうものが創り出せるか、やってみないとわからないのだが、話の切り口として「森は生きている」というロシアの民話を持ってこようと思っている。自然のサイクルを無視して人間の欲するままにやっていると手痛いしっぺ返しが来る、というお話は、「ぷかぷか」のミッションのひとつ「健康な命を未来に引き継ぐ」ことと重なる。

作品に登場する12月(つき)の神様を参加者の想像力と創造力で作ることからワークショップを始めたい。

オペラシアターこんにゃく座のオペラ「森は生きている」で歌われる林光さん作曲の「森は生きている」の力強い歌をワークショップのテーマソングにしたいと思っている。

♩ 森は生きている/風だって雲だって/小川のせせらぎだって

生きている

森は生きている/ 氷に閉ざされた/まつゆきそうだって

生きている

森と空を/ 私は見た/ 生きているものたちの笑う声

話すことば/ 燃えている火よ/あふれる力よ

森は生きている / 森は生きている

④ 貴重な試みになるので、写真と動画で記録をまとめ、より多くの人たちと私

たちの体験を共有したいと考えている。

主催 NPO法人 ぷかぷか

協力 デフ・パペットシアター・ひとみ

(ろう者と聴者が共につくる人形劇団)

演劇デザインギルド

オペラシアターこんにゃく座

問い合わせ:「ぷかぷか」高崎 045-453-8511