日経ソーシャルイニシアチブ大賞の原稿を書き上げ、先ほど送りました。疲れましたが、楽しい作業でした。ぷかぷかがやっていることをあらためて見直すいい機会になったと思います。

以下、原稿載せます。またいろいろご意見いただければうれしいです。

メールアドレスは pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

社会性について

1−1,事業の目的

障がいのある人たちの就労支援

1−2,ミッション

①障がいのある人といっしょに、街の人たちみんながお互い気持ちよく生きていける社会を実現する。②健康な命を未来に引き継ぐ。

1-3,解決を目指す社会的課題

(1)知的障がいのある方には、できないことがいろいろある。人との関係がうまく作れないとか、場の雰囲気が読めないとか、お金を上手に使えないとか、ひとりで生活できないとか、普通の人が普通にできることが、同じようにはできない。そのため、生産性を求められるところでは、普通の人と同じように仕事はできないとして、なかなか仕事をさせてもらえない。そのため、障がいのある人たちの一般就労、社会参加はとてもむつかしい。

(2) 障がいのある人たちと日常的におつきあいする機会がないと、彼らに対し「なんとなくいやだ」「怖い」「何するかわからない」といった先入観,偏見を持ってしまう。その先入観、偏見は彼らを地域社会から締め出してしまう。彼らを地域社会から締め出してしまうとき、私たち自身も地域社会で窮屈な思いをして生きることになる。許容できる人間の幅が、彼らを締め出した分、狭まるからだ。

1-4 社会的課題をどう解決するか

(1)「ぷかぷか」は障がいのある人たちの日々を支えるものとして「仕事」を考えている。だから売れても売れなくてもいいようなものではなく、きちんと売れるパン、街の中で勝負できるくらいのおいしいパンを作ってきた(ビジネスとして事業を展開)。そういう本物の仕事を彼らに提供することで、彼らは本気で、真剣に仕事をしている。彼らのそんな働きに、ぷかぷかは支えられている。

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2015/01/24/230747

(2)障がいのある人たちへの「先入観」「偏見」をなくすには、彼らとおつきあいする機会を作ることがいちばんいい。ぷかぷかはそのために障がいのある人と街の人たちが出会える場として、パン屋とカフェを街の中に作った。パン屋はいつもにぎやか。このにぎやかさがいい、というお客さんがたくさんいる。パン屋、カフェに来ると、なぜかホッとするというお客さんも多い。おいしいパンを作ることで、お客さんは徐々に増えている。お店に来るお客さんが増えるということは、彼らと出会う人が増えるということで、それはそのまま社会的課題の解決につながっている。

1-5,サポートしている人数 現在ぷかぷかを利用している障がいのある人は35名。

事業性について

2-1 事業の実績

(1)利用者数の増加 2010年4月、就労継続支援A型事業所としてスタート。パン屋「カフェベーカリーぷかぷか」とカフェ「ぷかぷかカフェ」を運営。利用者数10名、スタッフ7名。2011年7月,就労継続支援B型事業所に変更。利用者数17名、スタッフ11名。2014年6月、お惣菜屋「おひさまの台所」オープン。定員30名、スタッフ20名。2015年2月、「アート屋わんど」オープン。定員40名。スタッフ25名

(2)情報発信 ●手作りのホームページ(http://pukapuka-pan.xsrv.jp)は《障害のある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ》というメッセージを様々な形で発信している。現在アクセス数は72,000を超え、1日のアクセス数は100を超える。ブログhttp://pukapuka-pan.hatenablog.comのアクセスは更に多く、多い日は1日250を超える。

(3)取材 2014年8月にはソーシャルビジネスの先駆的事例として朝日新聞の取材を受けた。http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/08/06/191927

http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?朝日新聞ソーシャルビジネス

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/08/27/213257

(4)イベント 社会的な課題解決のために、地域の人たちとの関係を深めるために月一回、ぷかぷかの利用者さんと地域の人がいっしょになってパン教室をやっている。今まで42回実施し、地域の方の延べ参加人数は500人を超える。

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/09/21/150218

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2015/01/18/021138

http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?パン教室

2-2 事業の規模 現在利用者35名、スタッフ25名。店舗3軒、事務所兼工房1軒。

2-3 収支状況 昨年度売り上げ 約7,160万円(就労支援事業収益2,060万円、福祉サービス収入5,100万円)

2-4 成長率 平成25年度就労支援事業収益 約2,060万円。平成24年度就労支援事業収益 約1,460万円。成長率(前年比) 141%

革新性について

3-1 モデルの特徴

モデルとして毎週木曜日の昼休み、パンの外販に行っている瀬谷区役所をあげる。ここは始めた当初売り上げは4,000〜5,000円だったのが、5年たった今、時々5万円を超えることもあり、売り上げが10倍になっている。これはパンがおいしいことはもちろんあるのだが、スタッフだけでは多分これだけののびは達成できなかったと思う。どうしてこんな驚異的な伸びが実現できたのか、その理由と意味を考えてみたい。

3-2 ハイタッチで始まるパン屋

外販はスタッフ1名、利用者さん4名でおこなっている。お客さんの何人かは、やってくるとまず顔見知りの利用者さんと「やぁ!」と楽しそうにハイタッチする。パン屋でお客さんがお店に来て店員とハイタッチするなんてことは、普通はあり得ない。これは、お客さんとぷかぷかの利用者さんがどういう関係であるかを明確に物語っている。そんな関係が売り上げの大幅増加を生んでいる。そしてその関係は利用者さんの魅力によってできた関係だ。

3-3 ここには社会の希望がある

毎週木曜日、彼らのにぎやかな声が聞こえると「あっ!来た来た!」とわくわくしながらお店に行きます、と以前語ってくれた区役所の方がいた。「なんとなくいやだ」「怖い」「何するかわからない」といった先入観で地域社会から締め出されることが多い現状を考えると、わくわくしながら彼らと会うことを楽しみにしている人たちがいる、ということは、ほとんど奇跡に近い、と思う。ここには社会の希望がある気がする。

しかもそれは「ぷかぷか」の側から、利用者さんとのおつきあいの仕方とかをいろいろ説明したわけでもなく、彼ら自身が作ってきた関係だ。これは地域社会から締め出されているという社会的な課題を彼ら自身の手で解決しつつあるということだ。そういう社会の希望といっていいものを地域社会から締め出された彼ら自身が作りだしている。

3-4 地域社会を豊かに

パンを買いに来たときに、彼らとひとことふたこと言葉を交わす。そのとき、「あ、こんなすてきな人がいたんだ」って気がつき「パンもおいしいし、また行ってみよう」って思った人がだんだん増えて、今のように行列のできるほどのお店になったのだと思う。外販のテーブルの前には毎週木曜日、行列ができる。

「世の中にこんなすてきな人がいた」という出会いは人生を豊かにする。だから、外販は売り上げをぷかぷかにもたらすだけでなく、お客さんの側にも豊かなものをもたらしている気がする。障がいのある人たちの働くお店が、彼らの働きぶりが、地域社会を豊かにしている、ということでもある。

事業者について

4-1,事業団体

運営主体は「NPO法人ぷかぷか」。障がいのある人たちの社会的な生きにくさを解消することを目的として設立。2009年9月16日神奈川県より法人として認証。2009年9月30日法務局に設立登記。2010年4月1日神奈川県より福祉サービス事業所として指定。

4-2, 団体の概要

2010年4月障がいのある人たちの就労支援事業所としてパン屋「カフェベーカリーぷかぷか」、カフェ「ぷかぷかカフェ」の2店舗を街の中に開く。街の人たちと障がいのある人たちのいい出会いの機会を作りたいと思い、街の中に彼らの働く場を作った。

2014年6月お惣菜屋「おひさまの台所」開店。2015年2月アートのお店「アート屋わんど」開店予定。

2015年1月現在、利用者数35名。スタッフ25名。

「カフェベーカリーぷかぷか」:国産小麦、天然酵母のおいしいパンの製造、販売。牛乳、卵を使わないパンなので、アレルギーの子どもを抱えたお母さんたちにとってはとても貴重なパンになっている。

「ぷかぷかカフェ」:安心、安全な食材を使ったランチ、スィーツのお店。ランチにつくパンはすべてぷかぷかのパン屋で作ったもの。とても好評で、ここでパンの味を知ったお客さんがパン屋に来ている。

「おひさまの台所」:安心、安全な食材を使って命を育てるお惣菜、お弁当を作っている。

ホームページ、Facebookページ、ぷかぷかしんぶんなどで情報発信。

4-3 代表者略歴

養護学校勤務30年の中で、障がいのある人たちに惚れ込み、彼らと一緒に生きていきたいと、退職金をはたいて障がいのある人たちと一緒に働く場「カフェベーカリーぷかぷか」「ぷかぷかカフェ」を立ち上げた。

商売は全く未経験だったので、1年目は本当に悪戦苦闘の毎日。経営的にもかなり危ない状態だったが、幸いすばらしい経営アドバイザーと出会い、3年目にしてようやく黒字に転換した。

4-4,スタッフ 常勤 8名、 非常勤 17名

直近1年間のトピック

5-1,2014年6月お惣菜屋「おひさまの台所」オープン

食事は命を育てるもの、という認識で、安心、安全な食材を使い、お客さんが安心して食べられるおいしいお惣菜、お弁当を作っている。今のところ店売りがほとんどだが、いずれは地域のひとり暮らしのお年寄りのニーズを掘り起こし、お年寄り向けに「お話付き弁当」「歌付き弁当」を販売したいと考えている。お話好きの利用者さん、歌好きの利用者さんが配達する弁当だ。利用者さんとお話しすると楽しい。歌も楽しい。ひとり暮らしのお年寄りであれば、楽しい時間を過ごすことができ「またあの人に来て欲しい」という関係が生まれる。障がいのある人たちへの目線が大きく変わってくるだろう。弁当の配達が,ただ単に配達したり、安否確認をする、といったことを超えて、お年寄りの方たちのいい時間を作り出し、地域社会における関係性をも変えていく。

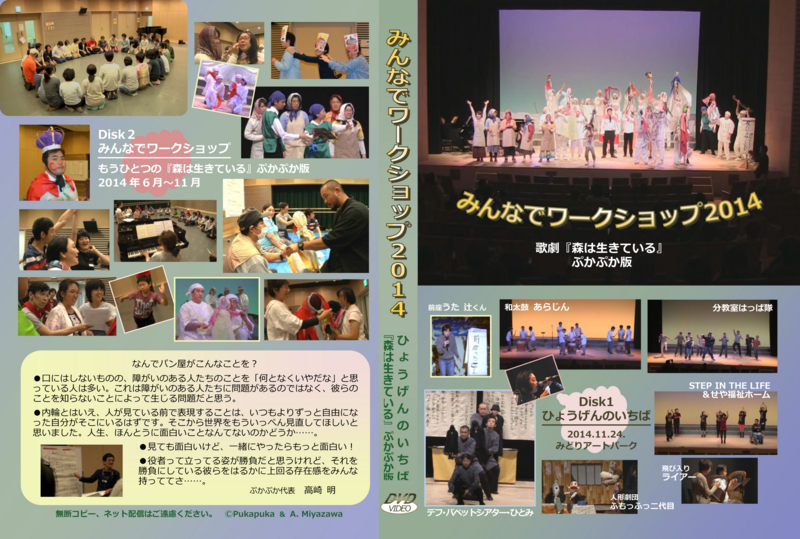

5-2,2014年6月〜11月ワークショップ,表現の市場

地域の方たちと障がいのある人たちとの更にいい出会い、よりクリエイティブな関係を作ろうと、いっしょに演劇ワークショップをやった。月一回集まってワークショップをやり、それを6ヶ月続けて、できあがった芝居をみどりアートパークのホールの舞台で発表した。障害のある人たちといっしょだからこそできるものを芝居の形で表現した。その日は「表現の市場」という形で、様々な表現活動をやっているグループも舞台で発表した。表現の持つパワーにお客さんたちは圧倒され、表現を通して障がいのある人たちにあらためて出会い直した気がした。

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/11/26/000027

http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/11/30/152009

http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?みんなでワークショップ 記録

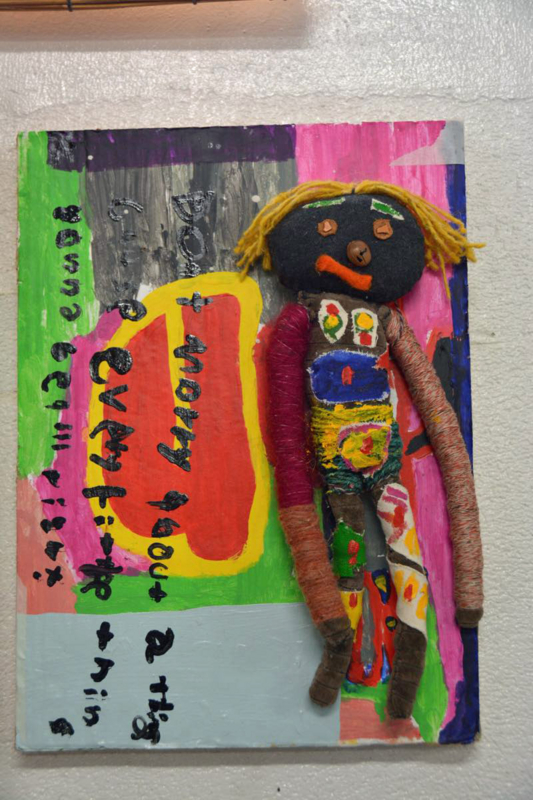

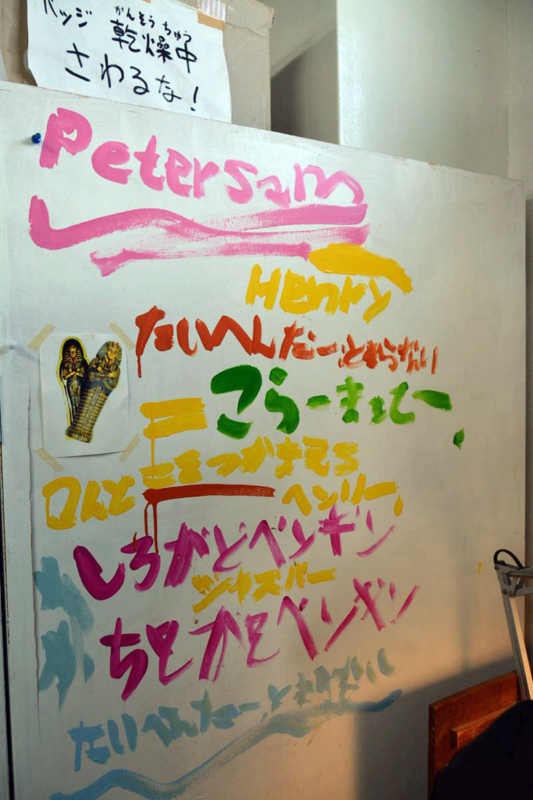

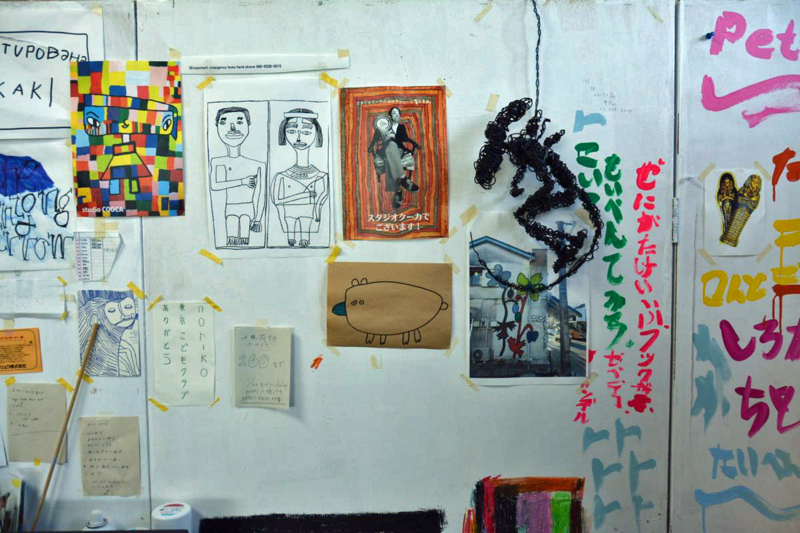

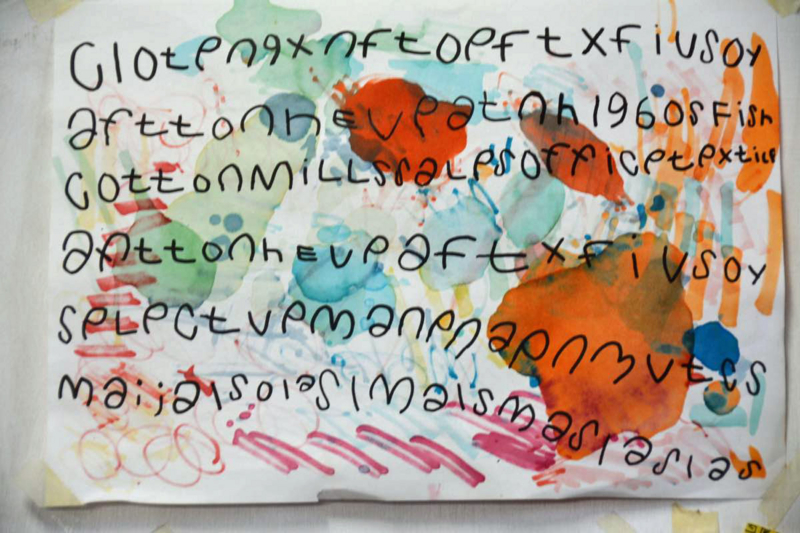

5-3,2015年2月 「アート屋わんど」オープン予定

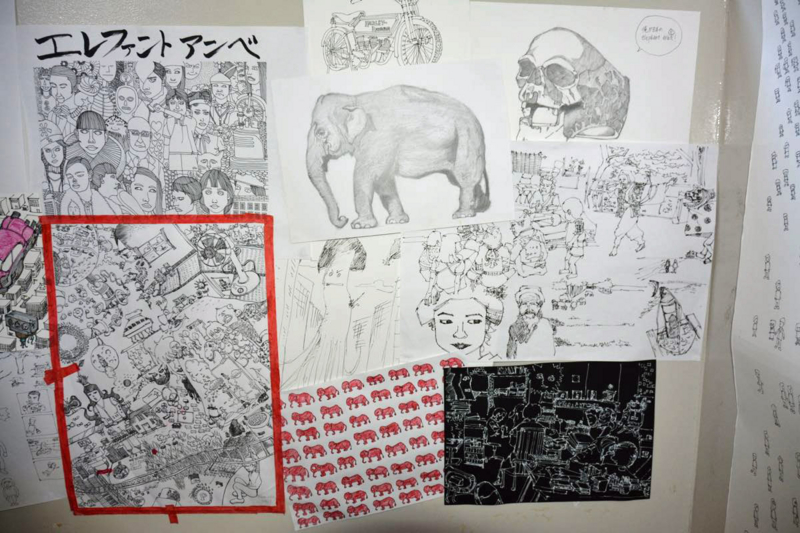

利用者さんの描いた絵を使った、心あたたまるアート商品を販売する。彼らのユニークなアート作品を通して、地域の人たちとの更に新しい出会いを作る。

壁画隊を作り、注文があれば脚立、刷毛、バケツ、絵の具を抱えて出向き、街の壁に大きな絵を描く。街のあちこちに楽しい壁画が登場すると、街は楽しくなる。藤が丘駅前の大きな自然食品店からはすでに注文が来ているので、手始めにそこで絵を描く。お客さんがたくさん見ている目の前で絵を描くというイベントになる。月一回くらいのペースで絵を描き変える。地元のマスコミに取材してもらい、絵を描いている様子を記事にしてもらう。それを見た方から、うちも描いて欲しい、という注文が来れば仕事が広がっていく。こういう仕事が広がっていけば、障がいのある人たちへの偏見は少しずつ減っていくだろう。これもまた彼ら自身の手による、社会的課題の解決になる。