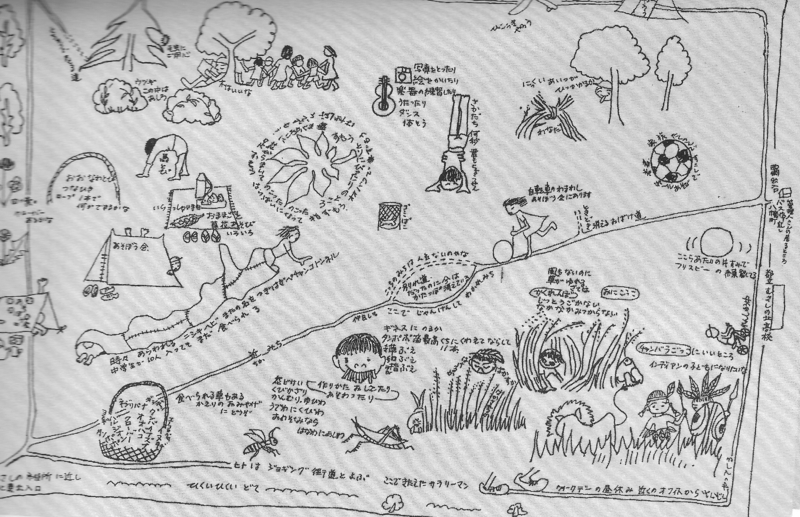

人間ドックを受けるため、鶴ヶ峰にある病院に行きました。たまたま鶴ヶ峰駅の改札口を久しぶりに通ったのですが、昔ここでワークショップ参加者と待ち合わせしたこともあって、とても懐かしい気がしました。

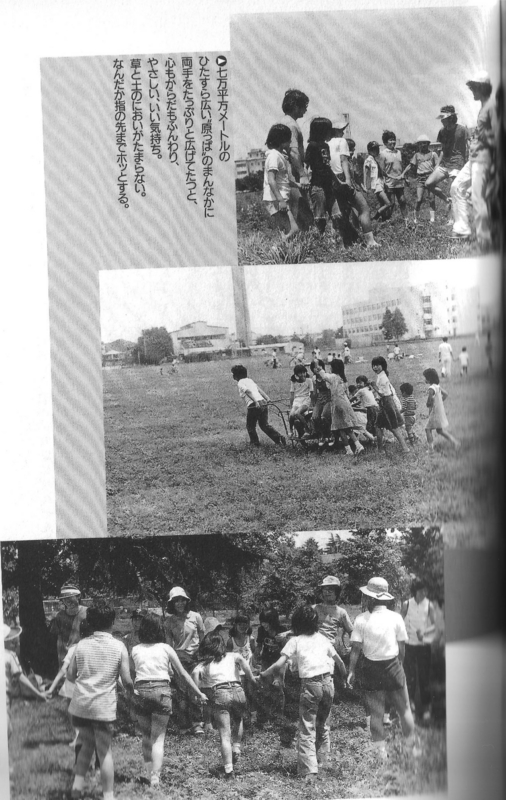

ワークショップは駅の近くの生活クラブ旭センターでやっていたので、朝、養護学校のチバ君たちと改札口で待ち合わせしました。チバ君は養護学校高等部の1年生でした。私は小学部で働いていたのですが、寄宿舎の舎監の仕事もやっていて、そこでチバ君たちと出会いました。寄宿舎には高等部の生徒が30人くらい寝泊まりしていました。昼間小学部で働き、そのまま夜、彼らの面倒を見るわけですから、今から思えば結構大変だったと思います。でも、小学部の子どもたちとは全く違う楽しさが寄宿舎にはあって、私は彼らにもいっぺんに惚れ込んでしまいました。

寄宿舎に入っている生徒たちは普通におしゃべりができました。そのおしゃべりがすごく楽しくて、この人たちと芝居作ったらすごく楽しいものができるだろうな、と思ったのがワークショップをやるきっかけでした。

予想は見事に的中。楽しい芝居ができあがっただけでなく、瀬谷の楽しいワークショップは彼らがいてこそ成り立つ場であることがだんだん見えてきました。

ワークショップを始めて半年くらいたった頃、参加していた地域の方が、

「最初は彼らのために何かできないかと参加していたのですが、やっていくうちに、むしろ支えられているのは私たちの方だということがだんだんわかってきました。」

と発言し、全くその通りだと思いました。

このあたりから、彼らと私たちの関係が大きく変わったように思います。私自身、なんだかんだいいながらも、どこかで「彼らのため」「彼らを支える」という思いがあったと思います。でもワークショップを重ねていく中で、彼らの存在がものすごく大切なことがわかってきたのです。「あなたに一緒にいて欲しい」「あなたがいないとほんとうに困る」と彼らに向かってはっきり言えるほどの関係です。

どちらかといえば社会から邪魔者扱いされるような彼らと、「いや、あなたがいないと困る」「あなたにいて欲しい」と懇願するような関係が生まれたわけですから、痛快としかいいようがありません。しかも、障がい者と共に生きねばならないとか、そういう理屈っぽいところからではなく、いっしょに楽しいワークショップをやっていく中で、気がついたらそういう関係になっていた、というところがおもしろいと思うのです。

もう、30年も前の話です。