2回目の歌のワークショップ。今回は1歳1ヶ月の子どもも参加。2時間、楽しめるかな、とちょっと心配していましたが、いい歌には敏感に反応してしっかり楽しんでいたようです。

ココ役の飯野薫さんの歌を一番いい場所で真剣に聞いていました。こんにゃく座の歌役者さんの歌は、こんな小さな子どもにもしっかり届くんですね。

オペラの案内をすると必ず聞かれるのが、「小さな子どもでも楽しめますか?」という質問。「多分大丈夫です」としか答えられなかったのですが、今後は自信を持って答えられそうです。

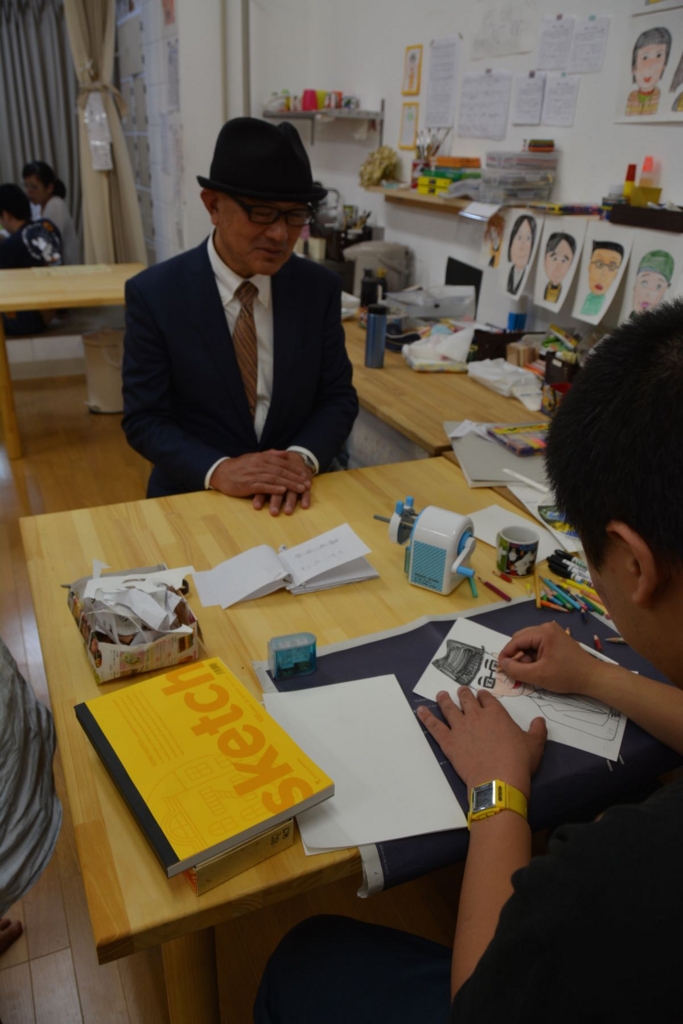

ウォーミングアップで普通の会話をオペラ風にやる、というのをやりました。紺野さん、木下さん、さらちゃん、麻野さんグループでは、紺野さんが「♪ちびまる子ちゃんがこうしたらどうなるの?」と聞き、木下さんが麻野さんに「♪どうなるの?」と聞き、麻野さんが、「♪こうなるの」と答えるのですが、紺野さんの質問がいつものように「こうしたらどうなるの?」「ああしたらどうなるの?」と永遠に終わらない感じで、麻野さんもその質問になんとか答え続け、みんないつ終わるんだろうかとハラハラ心配しました。

参加者の方からの感想

《創作オペラのワークでは、即興で何が起こるか分からない中、人前に堂々と立てる皆さんの勇気と、自由な創造力が素晴らしいと思いました。

私は人前に立つのも、即興で何かするのも苦手で、昨日は内容がまとまらない中、寺澤さんが「やる!」と言って前に出ていくと、もう頭が真っ白でした。

自分はまだまだだと思い知らされつつ、この固い頭がもっと自由になれるよう、このようなワークショップに今後も挑戦したいと思いました。》

結局こういう場では、彼らの表現力が圧倒的に力を持っていることがよくわかります。その表現力と謙虚に向き合うところから彼らとのおつきあいが始まるのだと思います。彼らはできない人たち、だとか、自分の方ができる、と思っている限り、私たちは救われないし、「損!」です。いつも言うように、彼らとのおつきあいしたほうが、絶対に「得」なのです。「得」というのは、人生が豊かになる、ということです。

普通の会話がオペラになると、こんなふうになります。

www.youtube.com

こんにゃく座のオペラは、こんなふうに歌で物語を豊かに膨らませていきます。

参加者の一人はこんな感想を寄せてくれました。

《プロの生の歌声を間近で聴いたのは初めてでした。

生の声は、普段の会話やコンサートホールなど、日常から特別な機会まであらゆる場面で耳にしていますが、

あの空間で聴いた歌には、そのどれとも違う、耳ではなく全身で聴いているような?そんな知覚のしかたをしていたような気がします。

また、体の動きや顔の表情、声の出し方の変化でお話の世界が広がり、舞台のセ ットがなくても引き込まれてしまいました。》

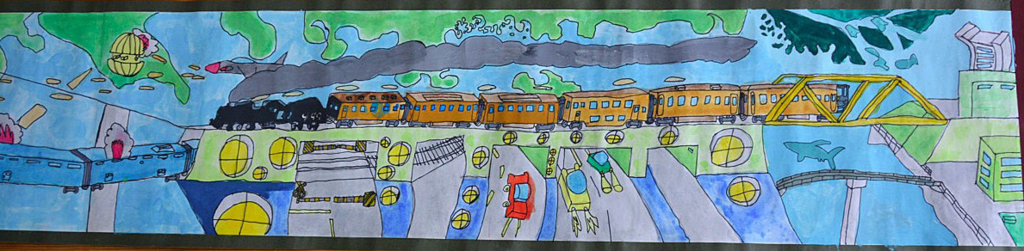

林光さん作曲の『雨の音楽』をやりました。雨が乾いた大地をドラムのようにたたき続け、それが新しい命を呼び起こす、という、なんだかすごく元気になれる歌です。私自身カメラを持ったまま「立って、立って」なんていいながら走り回っています。

www.youtube.com

昔三ツ境養護にいた時は、文化祭で体育館のフロアに全校生が輪になって座り、この歌を200人くらいで歌って盛り上がりました。来年2月みどりアートパークのホールでやる予定の「表現の市場」でこの歌を集まった300人くらいのお客さんみんなで歌っちゃおうかな、と今、これを書きながら思いつきました。思いついたことは大概なんだかんだいいながらやっちゃう方なので、来年2月14日(日)の「表現の市場」楽しみにしていてください。

はじまりのパン工場の場面で歌われる歌をみんなで楽しみました。 ここから『ロはロボットのロ』の物語が始まります。

www.youtube.com

去年『森は生きている』の中で歌った「もっともっとパンをちょうだい」の「もっともっと」のところを二手に分かれて、掛け合いのように歌うと盛り上がります、カエルの「ゲロゲロ」役も誰かにやらせてください、と歌役者さんに提案。予想通り、みんなノリノリでした。カエル役の中さん、紺野さんがいい感じで「ゲロゲロ」と合いの手を入れています。

www.youtube.com

歌うパートを入れ替えると、もっと盛り上がりました。

www.youtube.com

『ロはロボットのロ』のテーマソング。(途中でiphoneの容量がなくなり途切れてしまいました。ごめんなさい)

www.youtube.com

参加した方の感想

《 歌のワークショップでは、こんにゃく座の役者さんたちの迫力ある生歌にとにかくとにかく感動しました!

2時間程の短い時間ではありましたが、こんな近くでプロの方の歌や表現に触れ、まるで魔法にかかったかのように、参加した幅広ーい年齢層のみんなが歌でひとつになる!

そんな、なんとも不思議な感覚に、ドキドキし、ワクワクし、とってもありがたーい気持ちになりました。

ワークショップに参加して、こんにゃく座のオペラをとても近くに感じることができましたし、7月19日の「ロはロボットのロ」の上演がもっともっと楽しみになりました。》

《 プロの歌声は迫力があり、リハーサル室だとバリバリと響く感じでした。

間近で聞いたココさんの高音が、本番にホールでどのように響きわたるのか楽しみです。

中さんのゲロゲロの合いの手が妙にピッタリで印象的でした。

大人しそうな方が意外な声で「おーーい!」と叫んだり、逆に大きな体なのに控え目の「おーい…」だったりして、内に秘めたものが声色になって出てくるみたいで、いつもと違う一面を見た感じがしました。

紺野さん、木下さん、麻野さんのオペラ調会話も楽しかったです。紺野さんの納得いく答えが出るまで「どうなるのー?」が続いて…こっちも「最後はどうなるのー?」と思いながら笑っていました。》

《 今日は貴重な体験をすることができて、とても楽しかったです。

今までステージ上でしか見たことがなかった歌役者さんをこんな至近距離で見て、歌声を聞けて、一緒の空間で歌ったり盛り上がったりできて、私にとっては大興奮の、あっという間の時間でした。 なんてお得な企画!公演当日が何倍も楽しめること間違いなしですね。

タカオさんもカオルさんも素晴らしくって、もっともっといつまでも歌を聴いていたいと思いました。「もっと、もっと歌を聴きたい〜もっと、もっと〜ゲーロゲロ〜」って感じです。

子どもたちも二人それぞれの反応で、興味深かったです。上の息子は、かなり緊張していました。

日頃、保育園で習った歌を楽しそうに歌って披露したり、お遊戯会では元気にオペレッタの発表に取り組んだりしているので、ワークショップもノリノリで楽しむのかと思っていました。でも、昨日くらいから「なんだかドキドキしてきちゃった…」と初めてのワークショップに不安もあったようです。はしゃぐ私とは違い、なかなか自分を開放して楽しむところまではいかなかったようですが、プロの歌声やピアノ演奏には引き込まれていました。特にピアノが一番印象に残ったようで、「すっごく上手だったよね!どうやったらあんな風に弾けるんだろうね!?」と感心しきりでした。確かに、まるで魔法〜な生演奏でしたよね!軽やかだったり力強かったり…。

あとは「ゲロゲ〜ロ」も気に入ったようです。

下の娘はまだ小さいので、二時間もつか心配していましたが、予想外に場を楽しんでいて驚きでした。皆さんが順番に「お〜い!」と呼びかけあっているのを見ると自分も「あ〜!!」と声を出したり、「雨の音楽」やパン作りの歌では一緒に楽器を吹きならしたり、のびのびと参加していました。 室内をぐるぐる歩き回ったり、皆さんに近寄ったり、終始笑顔でテンション高く、ご機嫌に過ごしていて、「オペラなんて難しいかな…」なんてちょっとでも思った私の予想を軽々と飛び越え、場の空気にすっと溶け込んで、全身で自由に楽しんでいました。 子どもにはかなわないな〜という思いを改めて感じました。

エネルギーを使い果たしたようで、「テトのパンはあ」の頃にはスヤスヤとお昼寝…贅沢〜!最高のBGMだったことでしょう。

歌役者さんだけでなく、ぷかぷかさんとも関われたことも、私にとってはとても楽しかったです。「センターオブジアース」の彼女や「夜中の23時にジャイアンが」の彼をはじめ、役者がそろってますね〜》

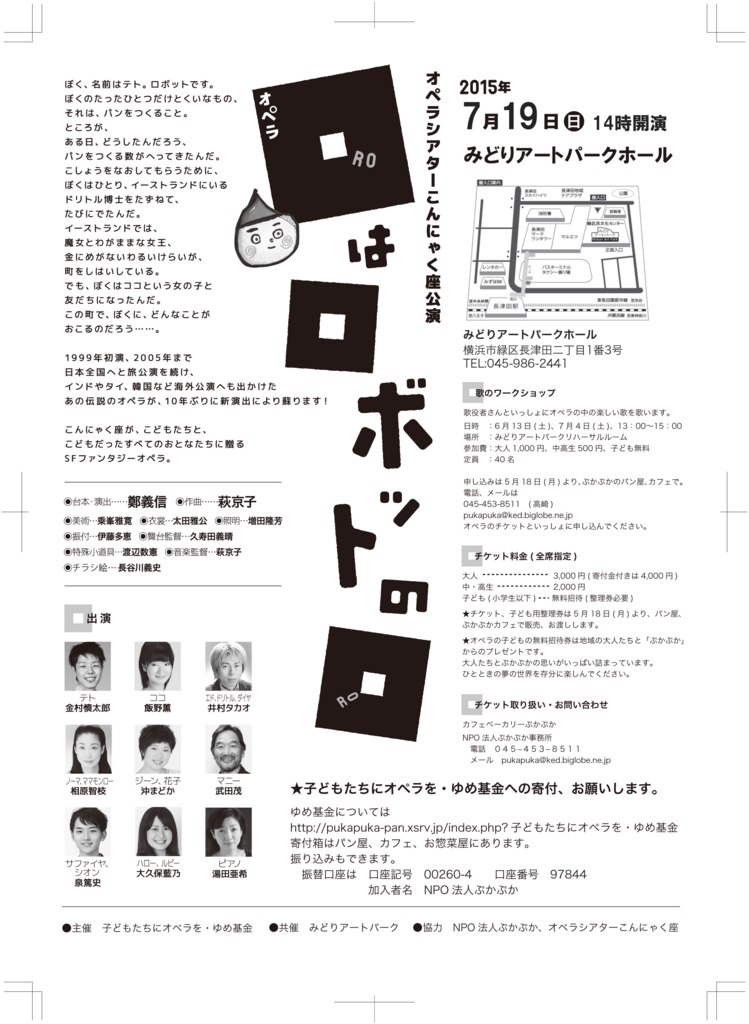

オペラのチケット、残り少なくなってきました。お早めにお買い求めください。お問い合わせは、ぷかぷか事務所045ー453ー8511 もしくはみどりアートパーク045ー986ー2441

(撮影:青木司)

(撮影:青木司)