瀬谷養護学校のPTAから講演を頼まれました。何をどんな切り口で話そうか、今思案中です。 通り一遍の事業所の説明をしてもつまらないし、やっぱり話を聞いて新しい発見があったり、元気が出たり、希望が持てたりした方がいいと思うのです。そのためにはどんな話がいいのかを考えているのですが、最近見学に来られた方で一番多い反応は、「こんな明るいところがあったんですね」とか「気持ちが楽になりました」と笑顔になられることです。何かから解放されたような笑顔がいつも印象に残ります。

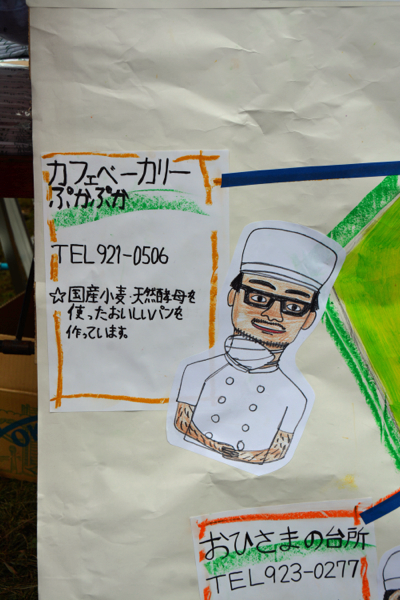

笑顔を作り出すのは,やはり「ぷかぷか」の「空気感」ではないかと思います。「みんな明るい」「楽しそうに働いている」「ホッとする雰囲気」「癒やされる」といった言葉で表現されるものが合わさってできる「ぷかぷか」の「空気感」。これが見学に来た方を笑顔にするのだろうと思います。

では、この「空気感」はどこから生まれるのでしょう。それはいろんな要素が組み合わさっていると思いますが、「彼らがありのままの自分でいられること」つまり「管理しないこと」、「仕事が本物であること」などがあげられると思います。

具体的にはこんなことがありました。

カフェを始めるとき、接客の仕方がわからないので、講師を招いて接客の講習会をやりました。2時間くらいの講習でしたが、確かにいわれたとおりにやれば、それなりに上手な接客ができます。

「いらっしゃいませ」「お待たせいたしました」「かしこまりました」「少々お待ちください」「申し訳ございません」「恐れ入ります」「ありがとうございます」「失礼します」という接客用語を、手を前にそろえ、繰り返し、繰り返し練習しました。すごく上手な接客ができるような気がしたのですが、実際にぷかぷかのメンバーさんが一人ひとり口にすると、なんか変というか、ちょっとちがうよな、という気がしました。

上手な接客なのに、この違和感は何なんだろうと思いました。けんちゃんが手を前にそろえ、「お待たせしました」「かしこまりました」っていうと、立派な社会人らしく聞こえました。でも、何度もよ〜く聞いてみると、すごく無理してるというか、背伸びしすぎて、けんちゃんのいいところが全く感じられない気がしました。けんちゃんじゃないみたい、というか、要するに、決まり文句を言わされてるだけで、けんちゃんというかけがえのない存在はどこかへ行ってしまっているのです。けんちゃんという存在よりも、決まり文句の方が大事であり、それが正しい接客だというのです。

いくら正しい接客でも、これはもうやめようと思いました。私は彼らに惚れ込み、彼らといっしょに生きていこうと「ぷかぷか」をはじめたのですが、彼らのいいところや個性が出せないのであれば、彼らといっしょにぷかぷかをやる意味がなくなるからです。

それで講習会は一回でやめました。このときの「なんか変」と思った直感が、今の「ぷかぷか」の「空気感」を形作っていく出発点だったように思います。そしてこの「空気感」こそが、ぷかぷかにしかない大きなかけがえのない「価値」だと今思っています。

彼らのいいところをそのまま生かす、持ち味を生かす、ということは、こちらがとやかく言わずに、彼らに任す、ということです。言い換えれば「彼らがありのままの自分でいられる」環境を作り出すということでした。彼らを社会に合わせることを良しとし、そのことの努力を半ば強いられる世の中にあって、画期的な試みであったとも言えます。(このことについてはまた稿をあらためて書きたいと思います)

接客の話を続けます。

「お客さんに不愉快な思いをさせない」というルールだけ守ってもらって、あとはそれぞれのやり方でやってもらうことにしました。一般的な接客のイメージからすれば、お世辞にも上手とは言えない接客です。管理しないので、普通に考えればあり得ないような接客もあります。でもそれ故に強烈な出会いをした方がいました。

ウィルスに感染したと表現するお客さんの話です。

子供2人を連れてカフェでランチを食べていました。お客さんは私の家族と他にもう一組だったかと思います。

お天気も良く明るくゆったりとした空気の中で

「おいしいねー」

「もう1回チョコパンとチーズのパンおかわりしたい」

などと子供と話をしていました。

そしたら厨房の小窓のカーテンが急にシャッ!と開き、ニコニコ笑顔にマスクの方が

「おいしいかい!?」

と聞いてきました。

一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが、とっさに

「美味しいです!」

と負けじと大きな声で答えました。

その方は、そうだろうと言わんばかりにニコニコのまま

「フフ〜ン」

と笑い、カーテンを閉めました。

多分10秒程のできごとでしたが、この思ってもみない楽しいやりとりで、また食べに来ようと思いました。

ぷかぷかウィルスに感染したのは、多分この時だと思います。

これがきっかけでその方はぷかぷかパン教室に来るようになり、いろいろお話をし、今はスタッフのひとりとして毎日彼らと一緒に楽しく働いています。

「ウィルス」という言い方がいいですね。そうとしかいいようのないものが「ぷかぷか」にはあるのだと思います。

「ぷかぷかのファンです」とおっしゃるお客さんが最近増えていますが、こういう方も多分ウィルスに感染したのではないかと思います。

にしても、「おいしいかい!?」のひとことで、お客さんの心をわしづかみにしてしまうなんて、ほかの誰にもできないすばらしい接客だと思いました。

「おいしいかい!?」

「おいしいかい!?」なんて言う言葉も、管理していない環境だからこそ、ぽろっと出てきたのだと思います。普通はお客さんに向かってこんな言葉は使いません。

でも、そのとき、厨房にいたマツイさんはお客さんがあんまりおいしそうに食べてるので、なんだかうれしくなって、ついカーテンをシャッとあけ、ニカーッと笑いながら

「おいしいかい!?」

なんて言ったんだろうと思います。聞いたお客さんも、

「え?!」

とか思いながらも、マツイさんの投げかけた言葉の、なんとも言えないおかしさ、あたたかさに、クスッとしながら、負けずに大きな声で

「おいしいです!」

って、応えたんだろうと思います。マツイさんは、そうだろうといわんばかりに

「フフ〜ン」

と笑い、カーテンを閉めたようです。

その余韻の中で、お客さんは

「また来よう」

って思ったというのですから、おもしろいですね。この一瞬のやりとりで、ぷかぷかのウィルスに感染してしまったとお客さんは言ってました。

こういう思ってもみない、全く想定外の、楽しい、あたたかな出会いは、管理された空間からは絶対に生まれません。

もちろんこの一瞬のやりとりがいつもうまくいくとは限りません。事実カフェのお客さんで利用者さんの言葉に不愉快な思いをしてクレームをつけた方もいます(「よく食べますねぇ」と正直に感想を言っただけなのですが、お客さんにとっては気に触る言葉だったようです)。でも、だからやはり管理が必要だ、というのではなく、そういったリスクを抱え込みながらも,なお、彼らの持ち味を生かすお店、彼らの持ち味にふれ、お客さんの心がキュ〜ンとあたたまるようなお店にしたいと思うのです。

カフェのお客さんで「彼らの接客にふれると心が癒やされます」とおっしゃる方が最近えているのですが、私にとっては思いもよらない評価の言葉でした。彼らの個性をそのまま出した、それほどうまくもない接客がお客さんの心を癒やしている、ということ。これは彼らの立ち居振る舞いがそのままお客さんの心を癒やしている、ということになります。

それはどうしてなんだろう、ということを私たちはきちんと考えておく必要があると思います。障がいのある人たちは「なんとなくいやだ」「怖い」「何をするかわからない」といった形で、社会から締め出されていることが多いなかで、どうしてぷかぷかだと心を癒やしてくれる存在になるのか、ということです。そのことをきちんと考えていくことは、お互いがもっと生きやすい地域社会がどうやったら実現できるかにつながっていくと思います。

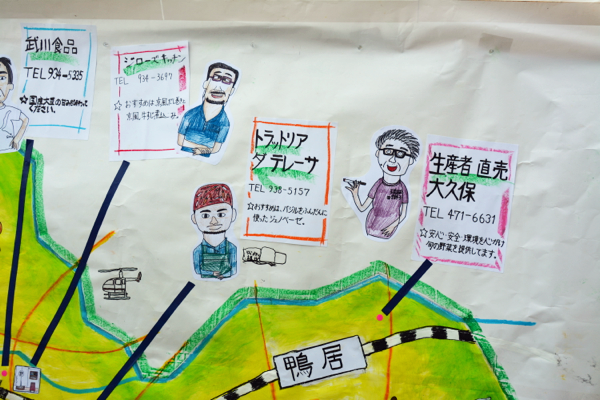

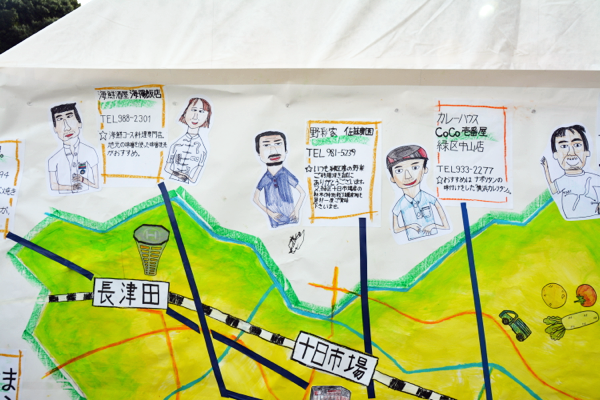

カフェだけでなく、パン屋、外販、お惣菜屋、すべて接客は利用者さんにお任せしています。マニュアルがないので、みんな自由にのびのびと接客をしています。その雰囲気がお客さんの心を癒やしているようです。

区役所の外販でぷかぷかが一番お客さんを集めているのも、みんな楽しそうに仕事やっているからだと思います、と区役所の方がおっしゃっていました。楽しく仕事をする、ということが仕事をする側にとってはもちろん、お客さんにとっても、とても大事なことがよくわかります。

きちんとマニュアルに沿って正しい接客をさせている(しっかり管理している)福祉事業所のパン屋、カフェに行ったお客さんが

「ぷかぷかに来るとなんだかホッとするわ」

とおっしゃったことがありましたが、管理されたお店は、お客さんにとっても息苦しいのだと思います。

「なんだかホッとする」

という言葉こそ大事にしたいと思うのです。そういう空間を彼らは自然に作り出してくれます。そのことをどこまで信頼し抜くか、だと思います。

そして、この「なんだかホッとする」という感覚こそが、ぷかぷかが地域の人たちにとって大切な場になっている理由だと思います。裏返せば、「ホッとする」ような場所が地域社会になくなっているのだろうと思います。異質なものを排除したり、管理することばかりが優先する社会にあって、みんな息苦しさを感じているのだと思います。そんなことを考えると、社会には何が大切かを、さりげなく「ぷかぷか」は提案しているのではないかと思います。

いずれにしても「ぷかぷか」の「空気感」がどこから生まれているのかを少し感じ取っていただけたのではないかと思います。