読売福祉文化賞の評価の観点として次の4点が挙げられていました。

1,公益性ある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与える。

2,みんなが生き生きとした活動の場を持てる企画を実践している。

3,福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている。

4,明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる。

今年はワークショップの企画で申請しましたが、この評価の観点を見ていると、ぷかぷか本体でも行けるのではないかと思いました。

1、公益性のある創造的な事業で、ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与える。

福祉事業所の新しいあり方を創造的に実践,模索していると思います。新しく福祉事業所を作ろうとすると地域で反対運動が起こったりする世の中にあって、「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファンです」という人が増えたりしているのは,ほとんど奇跡に近いと思います。どうしてこんなふうになってきたのかをきちんと分析していくことは、福祉事業所と地域社会の前向きの新しい関係を作っていく上でとても大事なことだと思います。

「ぷかぷかが好き!」とか「ぷかぷかのファンです」という人は、ぷかぷかで働く障がいのある人たちの魅力に気がついたんだと思います。障がいのある人たちの魅力に気がつく、ということは、自分の中の人間の幅が広がることです。そういう人が地域の中で増えると、地域社会で受け入れる人の幅が広がります。それは地域社会でいろいろな人が一緒に暮らしていけるということです。いろいろな人がいること、それが地域社会の豊かさだと思います。

ぷかぷかはですから、日々、障がいのある人たちと一緒に、地域社会を豊かに耕しているのだと思います。

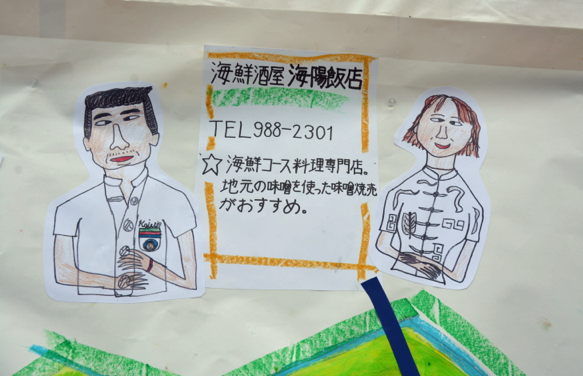

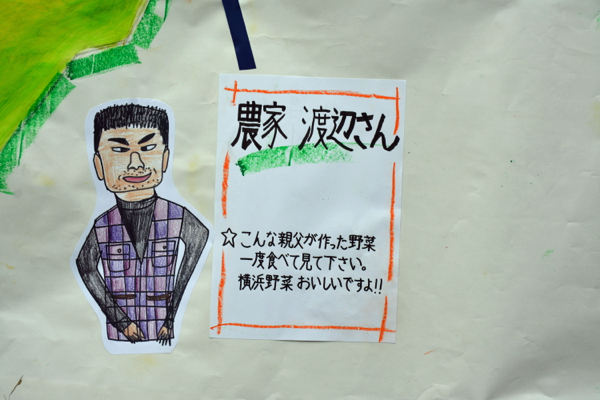

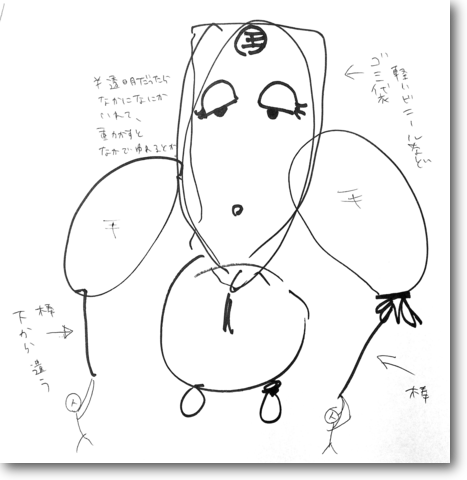

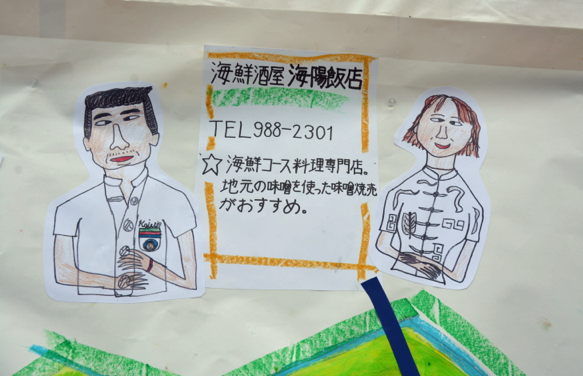

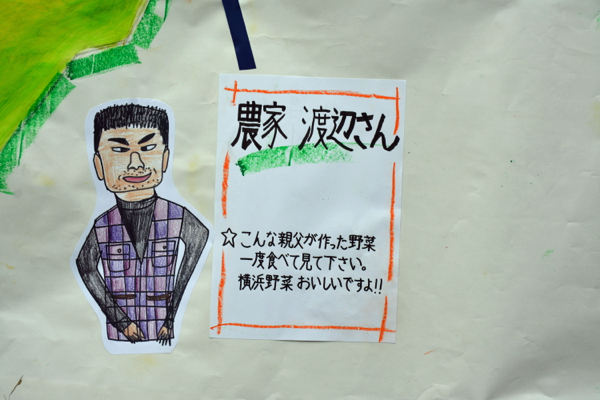

いつも前へ前へ向かっているぷかぷかは、メンバーさんのみならず、地域の人たちを元気にしています。先日の緑区民まつりに向けて作った地産地消ブースはそれを象徴していると思います。これは区民まつりの数あるブースの中でダントツにおもしろいものでした。というか、こんなふうに楽しいデザインをしているところは一つもありませんでした。

2の「みんなが生き生きとした活動の場を持てる企画を実践している。」はいつもやってることです。ぷかぷかの明るくて楽しい雰囲気を見れば一目瞭然です。

3の「福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている。」

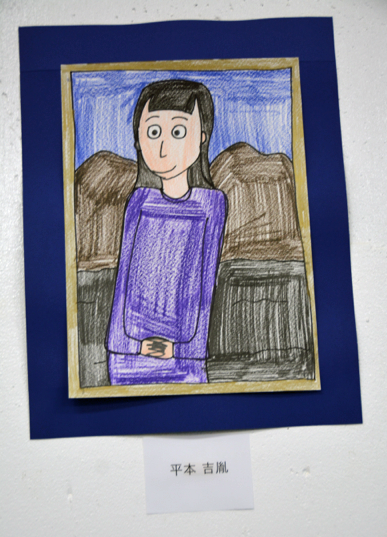

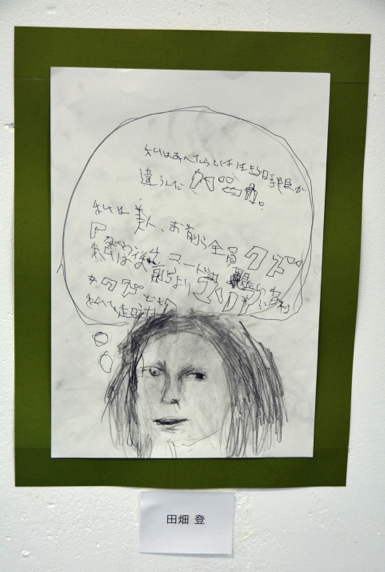

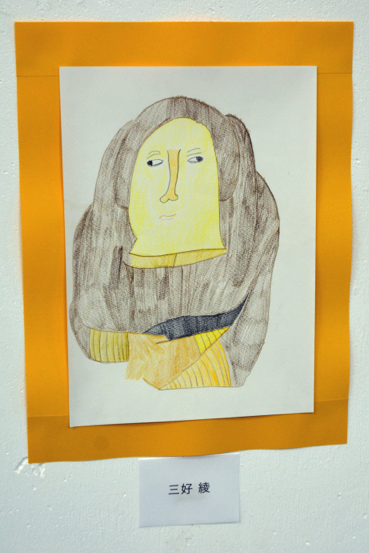

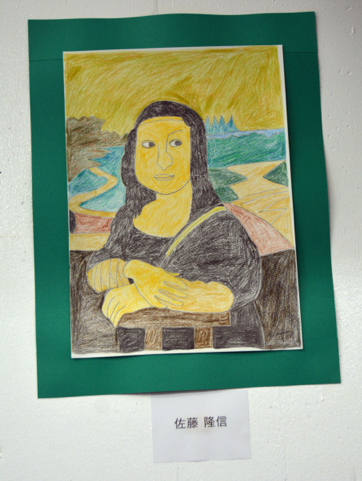

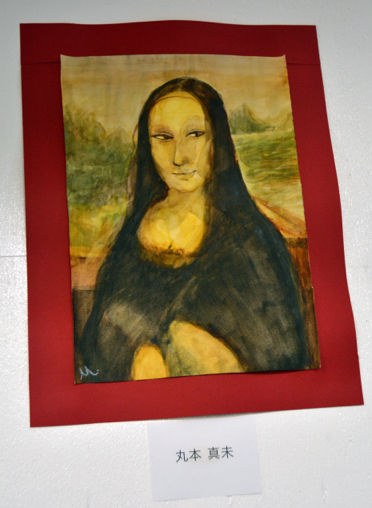

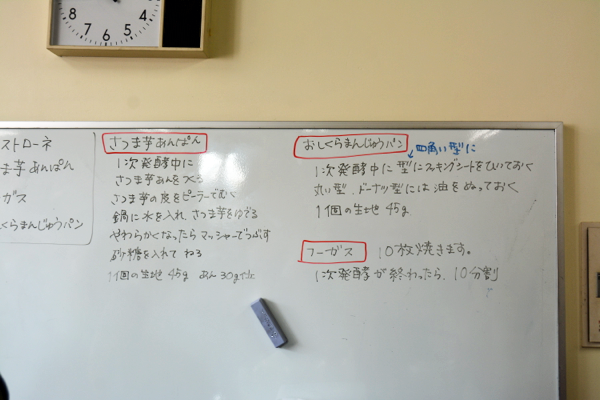

アート屋わんどは障がいのある人たちのアートを発信しています。これは地域社会の文化を豊かにしています。緑区民まつりで描いた大きな絵地図は高い評価を受け、緑区役所のロビーの壁に飾られることになりました。ぷかぷかのメンバーさんの描いた大きな絵地図は、区役所の殺風景なロビーを一挙にあたたかい雰囲気に変えます。

それから地域の子どもたちと一緒に作った空飛ぶクジラと、大きなクジラの絵も新しい文化そのものです。

4,明確なテーマを持って、目覚しい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる。

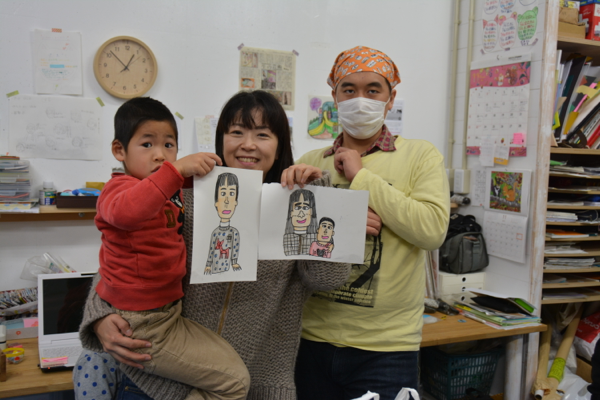

ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」をテーマに事業を展開しています。「ぷかぷかが好き!」っていうお客さんが増えたことは、テーマに共感する人が増えたということです。演劇ワークショップでは障がいのある人たちといっしょだからこそできる楽しい豊かな芝居を作り、舞台の上で上演しました。

なんだかもう申請書が書けた感じです。ワークショップよりはずっと簡単でした。