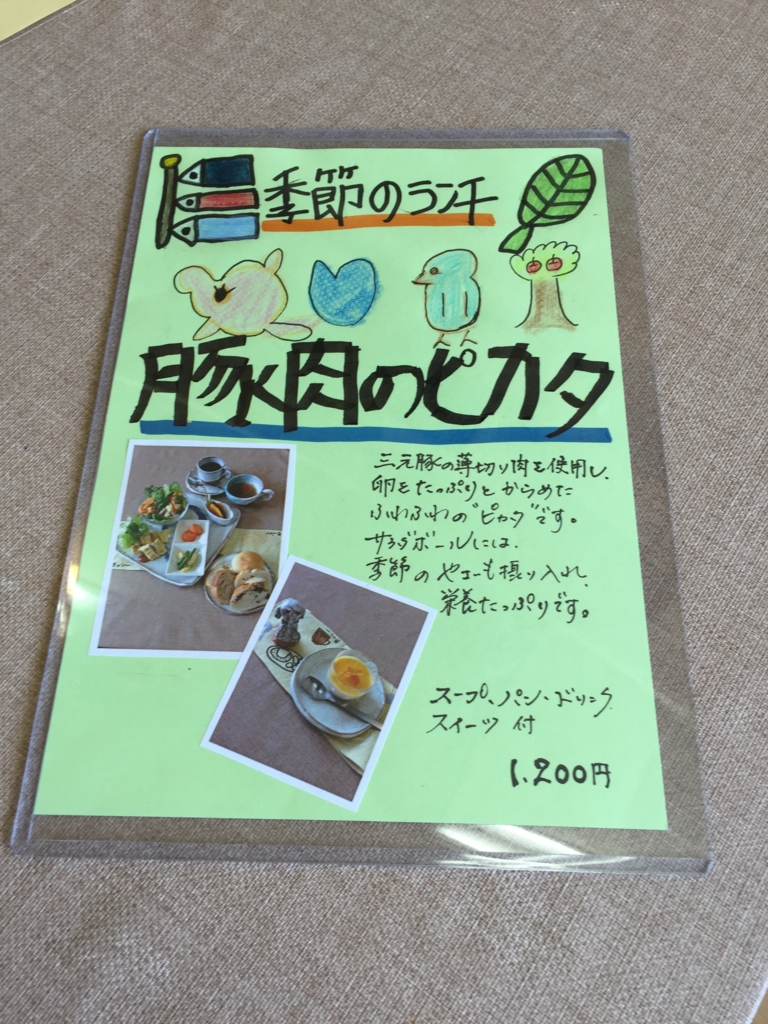

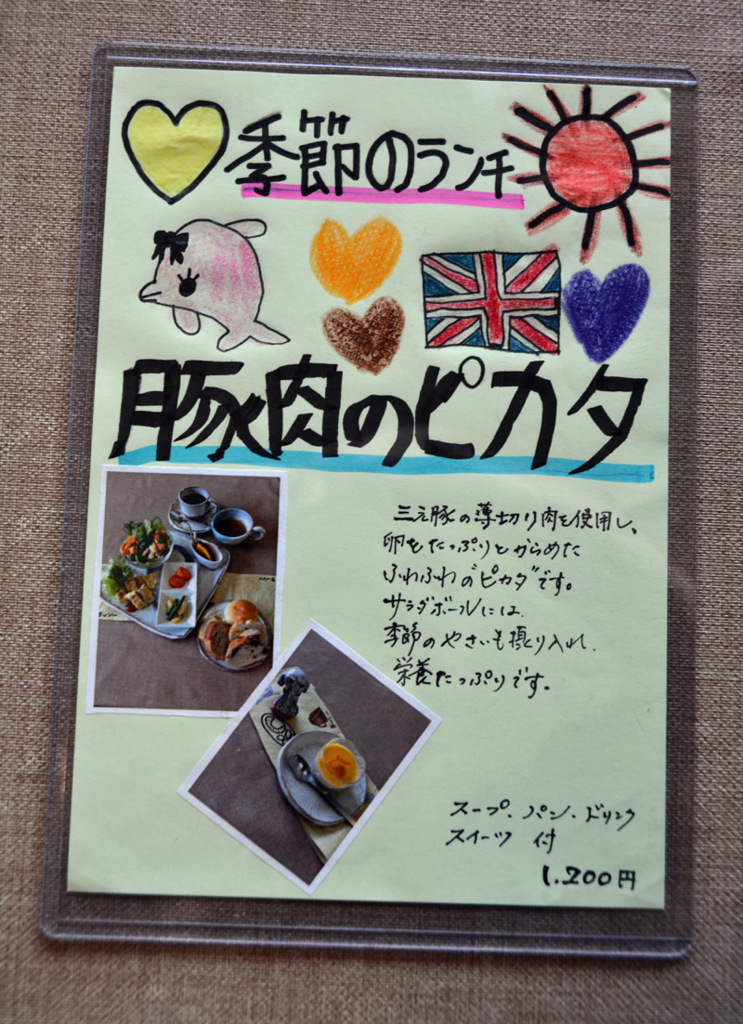

カフェのメニューはメンバーさんの手描きです。

丁寧に下書きする人、ためらいなく一気に書き上げる人、この色かなぁ〜、こっちかなぁと悩みながら書く人、個性の光るメニューです。

カフェのメニューはメンバーさんの手描きです。

丁寧に下書きする人、ためらいなく一気に書き上げる人、この色かなぁ〜、こっちかなぁと悩みながら書く人、個性の光るメニューです。

昨日まで雨が降ったり、強風が吹き荒れたりと乱れたお天気が続いていましたが、今日は朝の5時過ぎからキラキラと空気が輝いているように感じられました。

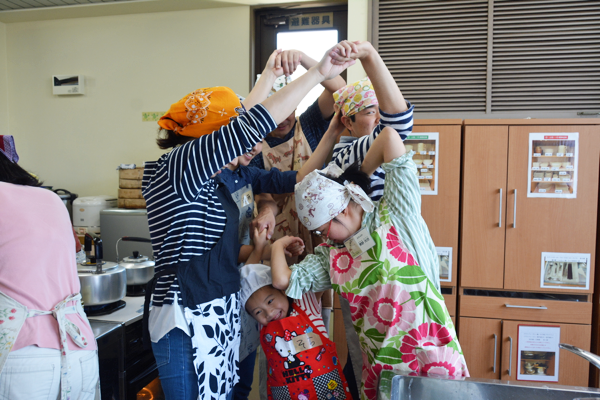

ぷかぷかの「障がいのある人たちとは、いっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージが映像になりました。

プロモーションビデオの完成です。タイトルは「いっしょにいると心ぷかぷか」

ほっこりあたたかい気持ちになります。

このプロモーションビデオがあちこち広がっていくと、社会がほっこりあたたかくなります。

ほっこりあたたかい社会は、障がいのある人たちだけでなく、みんなが暮らしやすくなります。

あなたもこの映像を見て「心ぷかぷか」になって下さい。

そして「心ぷかぷか」をあちこち広げてください。

製作はpvプロボノ

ぷかぷかのホームページは

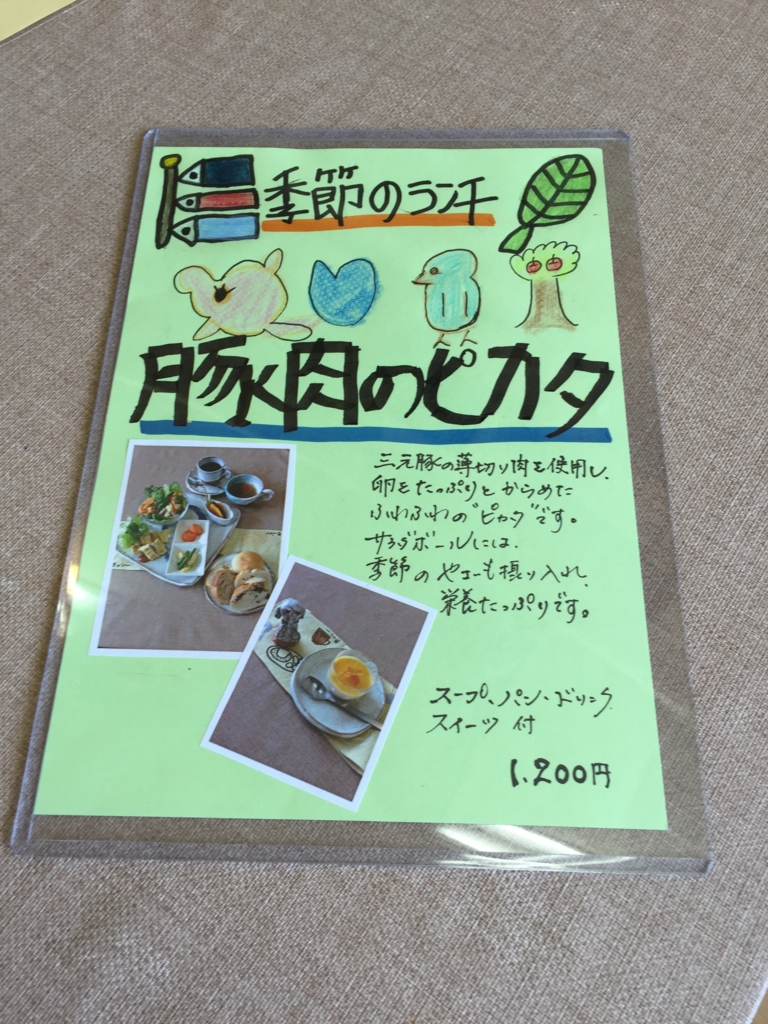

パン教室は、普通をパンを作ることに集中します。根詰めてやるわけではありませんが、パンを作ること以外のことはやりません。ところがぷかぷかパン教室では、そのあり得ないことが、あり得るのです。

先日のパン教室、ふと気がつくと、調理室のコーナーで「人間知恵の輪」が始まっていました。手を結びあい、それをほどいていくゲームです。それに刺激されてか、別のコーナーでも始まりました。更に別のコーナーでも。

みなさん、パン作りに慣れて、仕事がはかどり、余裕が出てきたことはもちろんあります。それでも、その余裕の中で、お茶を飲んだりは十分考えられますが、「人間知恵の輪」は普通あり得ません。でも、突然誰かが、「人間知恵の輪やろう」といいだし、「あ、おもしろそう、やろうやろう」と後に続く人が出て、瞬く間に調理室の三つのコーナーで「人間知恵の輪」が始まったのでした。

そういえば、以前、パン教室のさなかに「詩の朗読」をやったことがありましたね。長田弘さんの「イタリアの女に教えてもらったこと」という詩です。

こんな一節があります。

パンのみにあらずだなんて

うそよ。

パンをおいしく食べることが文化だわ。

まずはパン、それからわたしはかんがえる。

この一節はパン教室にぴったりだと思いました。こういうことを学ぶことこそパン教室の一番大事なところではないかと思ったりするのです。

突然朗読して下さい、とお願いした参加者のお父さんは、かなり面食らっていましたが、それでもふだん詩を朗読するなんてことはまずないので、すばらしくいい体験をしたようでした。

パンを作る経験をするだけでなく、詩の朗読までやった、となると、すごいお得なパン教室です。

というわけで、ぷかぷかパン教室は、あり得ないことがあり得るパン教室なのです。

配達に出かける車の中で、セノーさんが寝ていたので、ガラス窓をたたき、起こしました。セノーさんが窓を開けたので、

「仕事中に寝てたんじゃないの?」

と聞くと、

「寝てなんかいませんよ。ちゃんと起きてましたよ」

と、こんな顔していいました。

アート屋わんど製作のテーブルセンターがすばらしくいいです。なんだか眺めているだけで、とても豊かな気持ちになります。こういうの描く人は,世の中の宝だと思います。

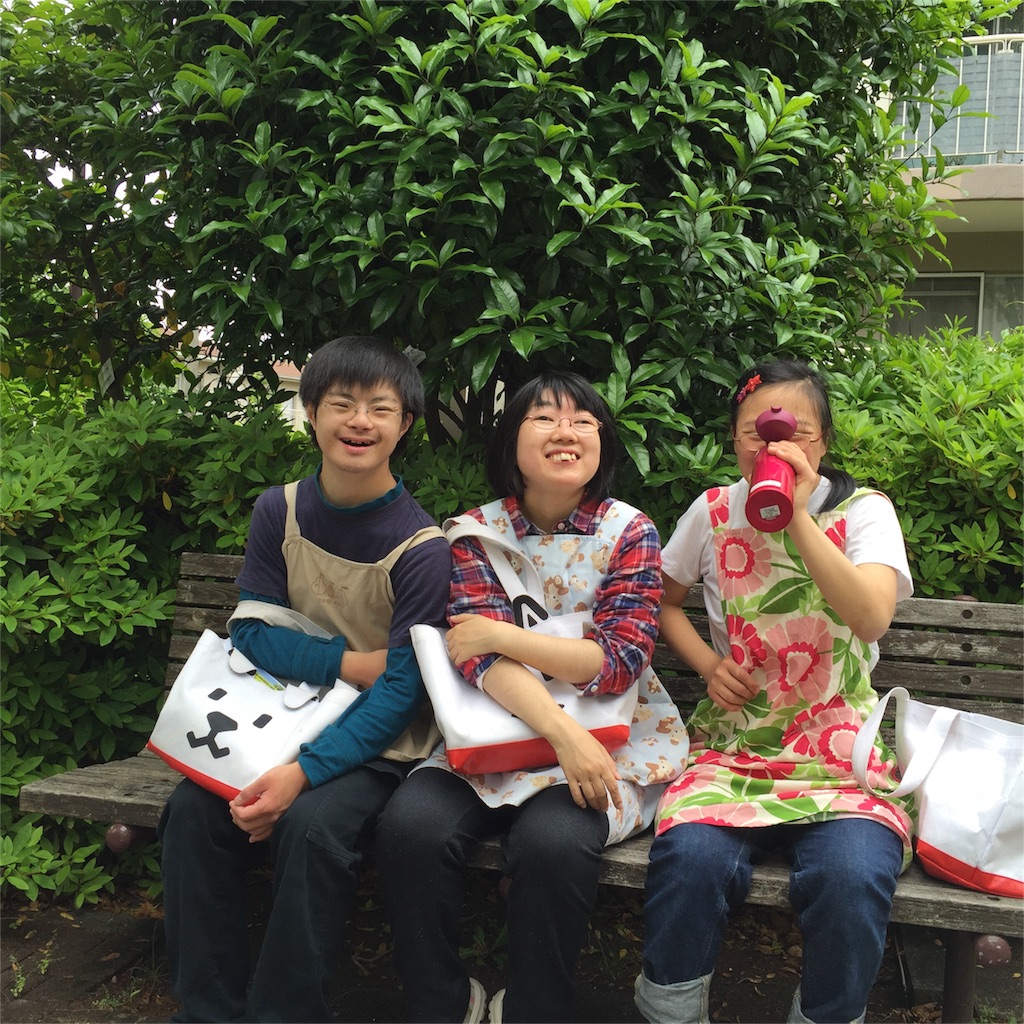

霧が丘の周辺も新緑がきれいな季節となりました。

お出掛けするのが楽しい季節になりますね。

カフェの植木鉢には、メンバーさんと一緒に『風船かづら』『ひまわり』の種をまきました。これから大きくなるのを楽しみにしているところです。

カフェでは手づくりのお料理をお出ししています。是非、カフェのランチでホッとするひと時をお過ごしください。

お店には手作りのこんなメニューが置いてあります。

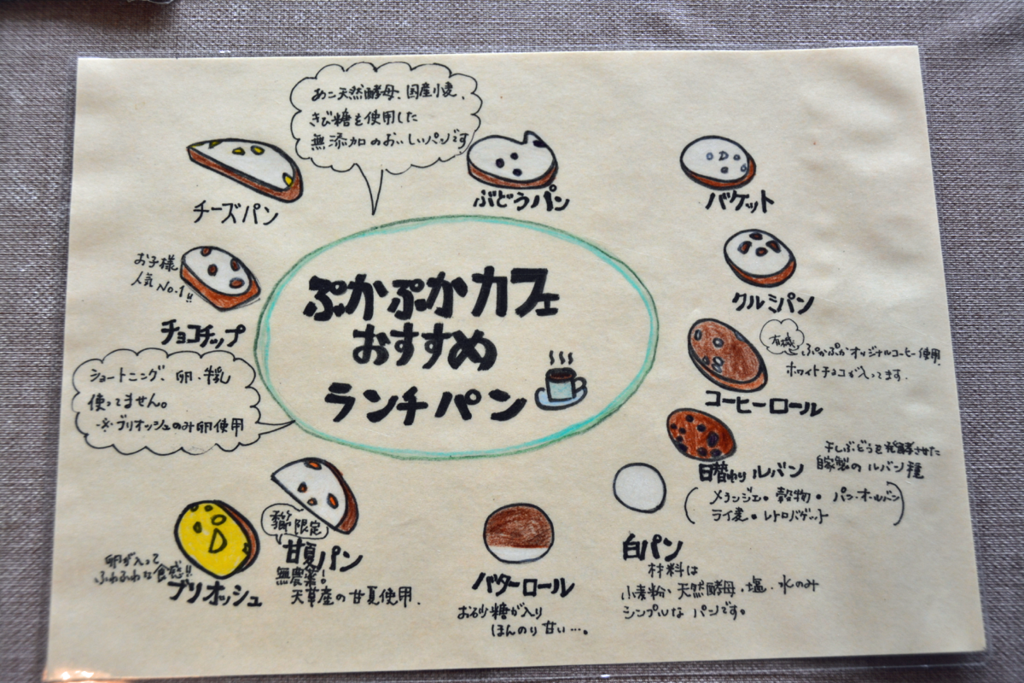

パンのメニューです。

とれたてみどり直売所ぷかぷかで配布するパンフレットを製作中です。

パン屋のパンフレットのような4ページものです。23日の週くらいにできあがる予定です。楽しみにしていてください。

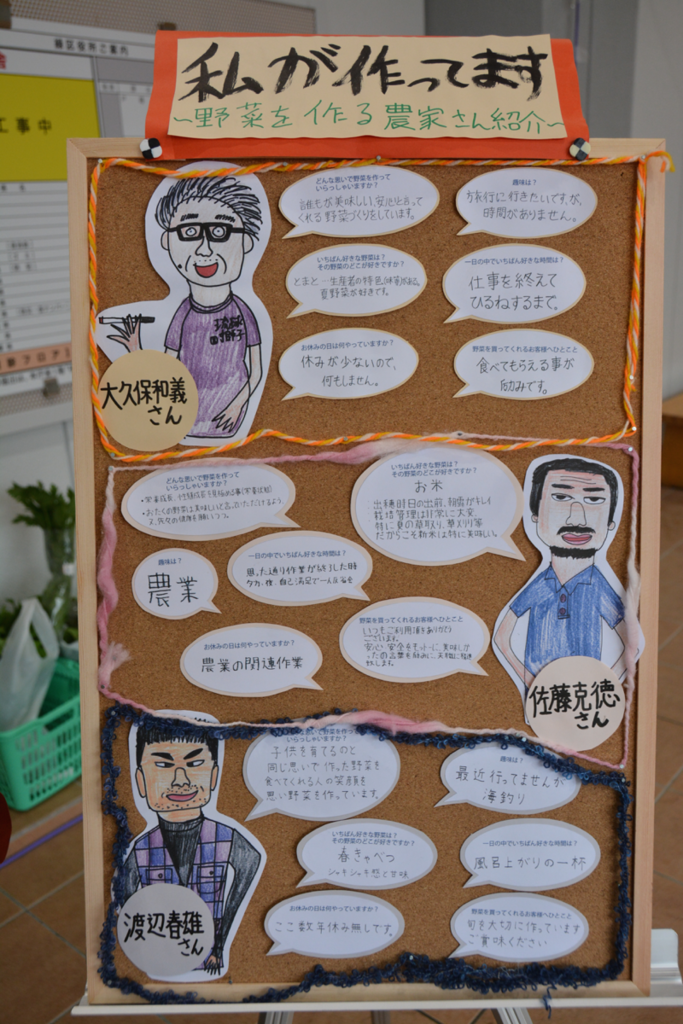

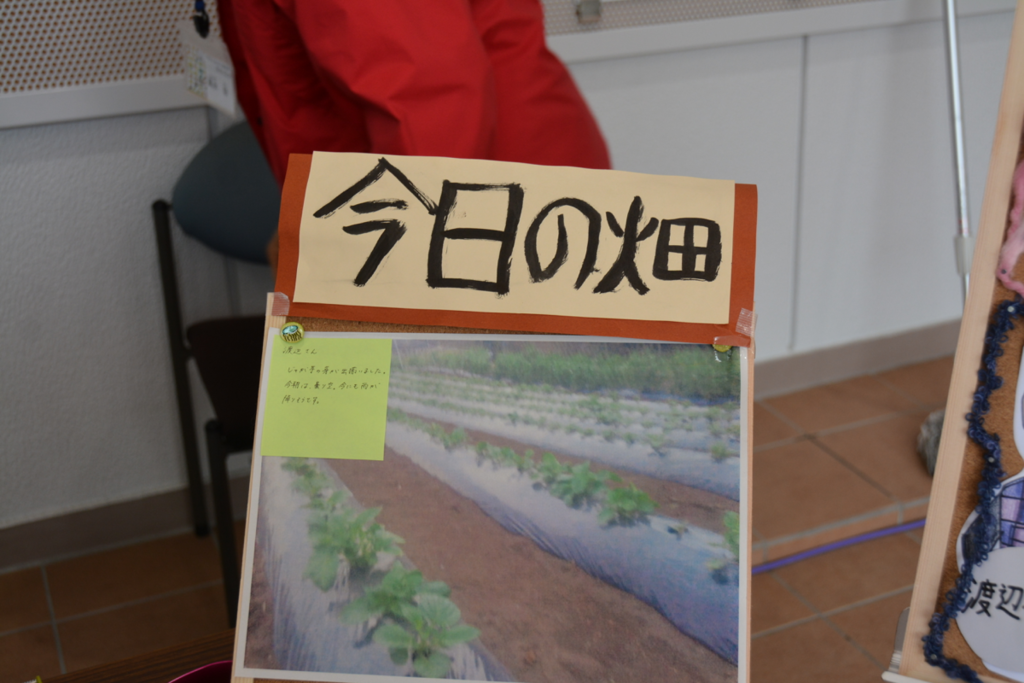

「とれたてみどり直売所ぷかぷか」が開店しました。

畑から届いた野菜を整理して、作った人の似顔絵の入ったシールを貼り付けていきます。

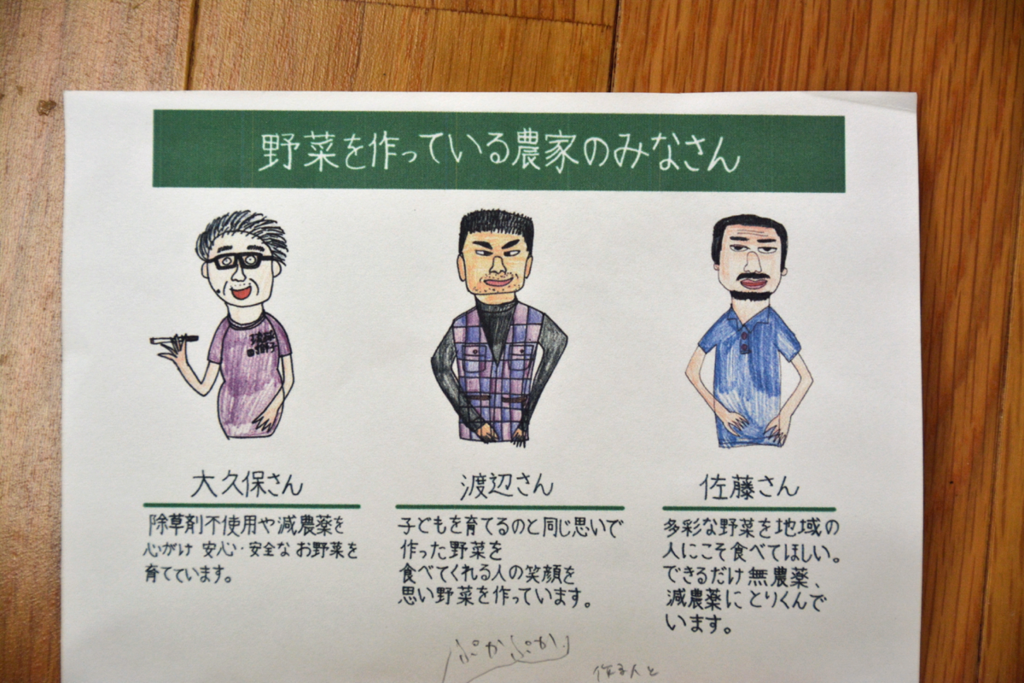

野菜を作った人の似顔絵

野菜の一つ一つに似顔絵が貼っていると、その人の思いを野菜から感じます。食べるときにその思いにふれると、いつも以上に野菜がおいしくなりそうです。

野菜一つ一つに作った人の似顔絵を貼ったのはすごく好評でした。似顔絵といっしょに作った人の思いが伝わるといいなと思いました。

次回は4月14日(木)です。お弁当がすぐに売り切れてしまったので、次回はもう少したくさん持って行きます。事前に予約入れていただくと確実に手に入ります。

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。