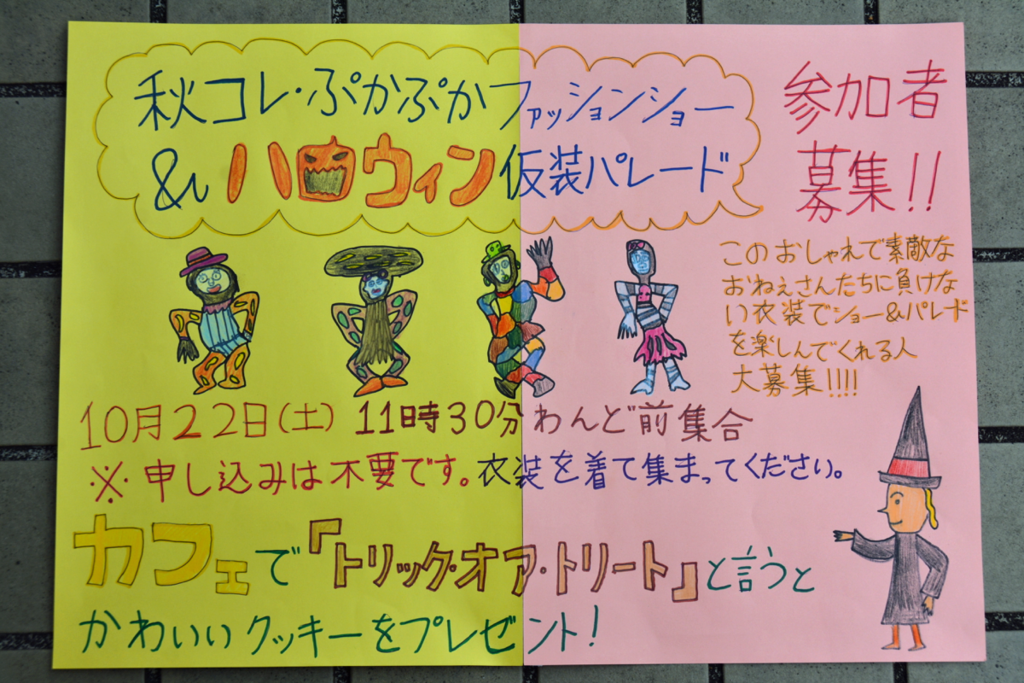

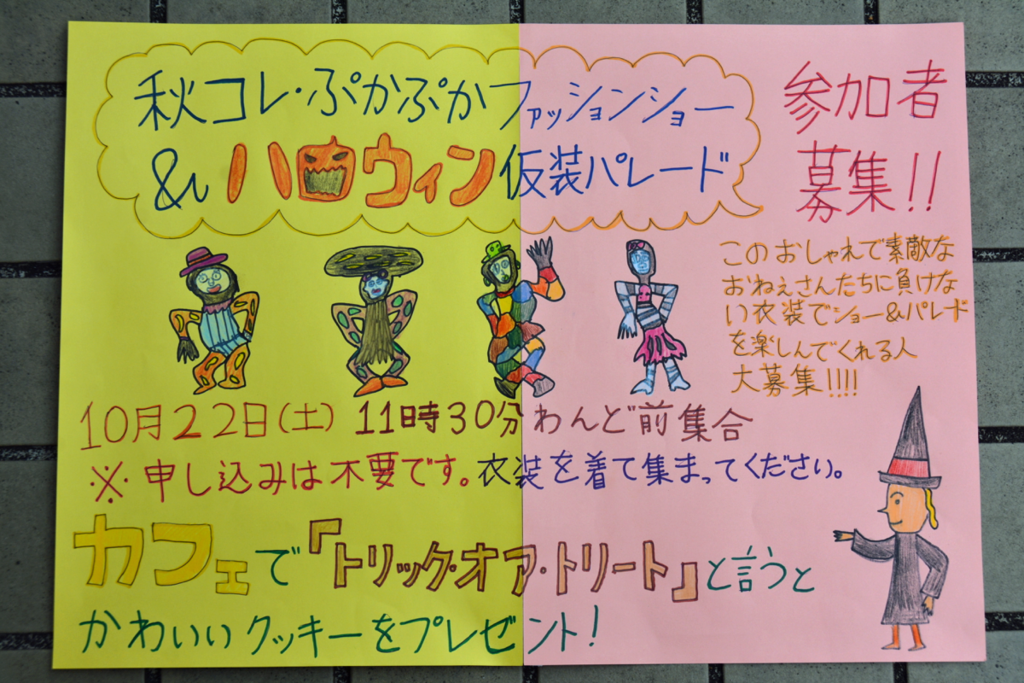

秋コレ・ぷかぷかファッションショーのモデルさんたちがパン屋、カフェ、おひさまの台所、アート屋わんどの店頭に登場しました。

みなさん、モデルさんらしく、どういうポーズをとってもサマになります。

このモデルさんたちに負けないくらいの格好、仮装で、ご参加ください。

秋コレ・ぷかぷかファッションショーのモデルさんたちがパン屋、カフェ、おひさまの台所、アート屋わんどの店頭に登場しました。

みなさん、モデルさんらしく、どういうポーズをとってもサマになります。

このモデルさんたちに負けないくらいの格好、仮装で、ご参加ください。

10月22日(土)ぷかぷか秋のマルシェのオープニングで、日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんが相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方たちへの鎮魂の曲を演奏します。江原さん作曲の「レクイエム」です。それを今日、ダイちゃんとのコラボの練習の前にひいていただきました。画像は粗いですが、音はちゃんと録れています。

これを聞きながらみんなで犠牲になった方たちへ思いを馳せたいと思います。亡くなった方たちへこの曲をほんとうに届けたいです。そんな思いになる曲です。当日、ぜひ生の演奏を聴きに来てください。

10月16日(日)区民まつりがありました。お天気に恵まれ、野菜たちは元気に屋根の上を行進しました。

地場野菜を使った試食用のシュウマイ

海陽飯店の鳥海さんがチェック

勝てば野菜がもらえるじゃんけん大会は大賑わい。

海陽飯店・鳥海さんの三本締めで無事終了しました。

しんぶん配り、今日も頑張りました!沢山のお客様に来ていただけるよう願いながら配っています♪( ´▽`)

相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方の鎮魂のために、日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんの生演奏を プレゼントしたいと津久井やまゆり園に手紙を出したのですが、なんの返事もありませんでした。予想通りではあったのですが、こういうときこそ、外といろいろつながった方がいいと私は思います。とても残念に思っています。

それで、10月22日(土)のぷかぷか秋のマルシェのオープニングでダイちゃんの太鼓とのコラボのあと、相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方の鎮魂のために「レクイエム」という江原さんのオリジナル曲を演奏してもらうことにしました。イラク戦争で犠牲になった子ども達の死を悼んで演奏したことのある曲だそうです。演奏を聴きながらみんなで相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方たちに思いを寄せたいと思います。「あなたたちのこと、ずっと忘れないよ」って。

先日は外で稽古しました。本番もここでやります。江原さんとダイちゃんの呼吸もだんだん合ってきていい感じです。

八木節

上を向いて歩こう

愉快な馬車屋(『セロ弾きのゴーシュ』)

10月22日(土) 11時、わんど前です。

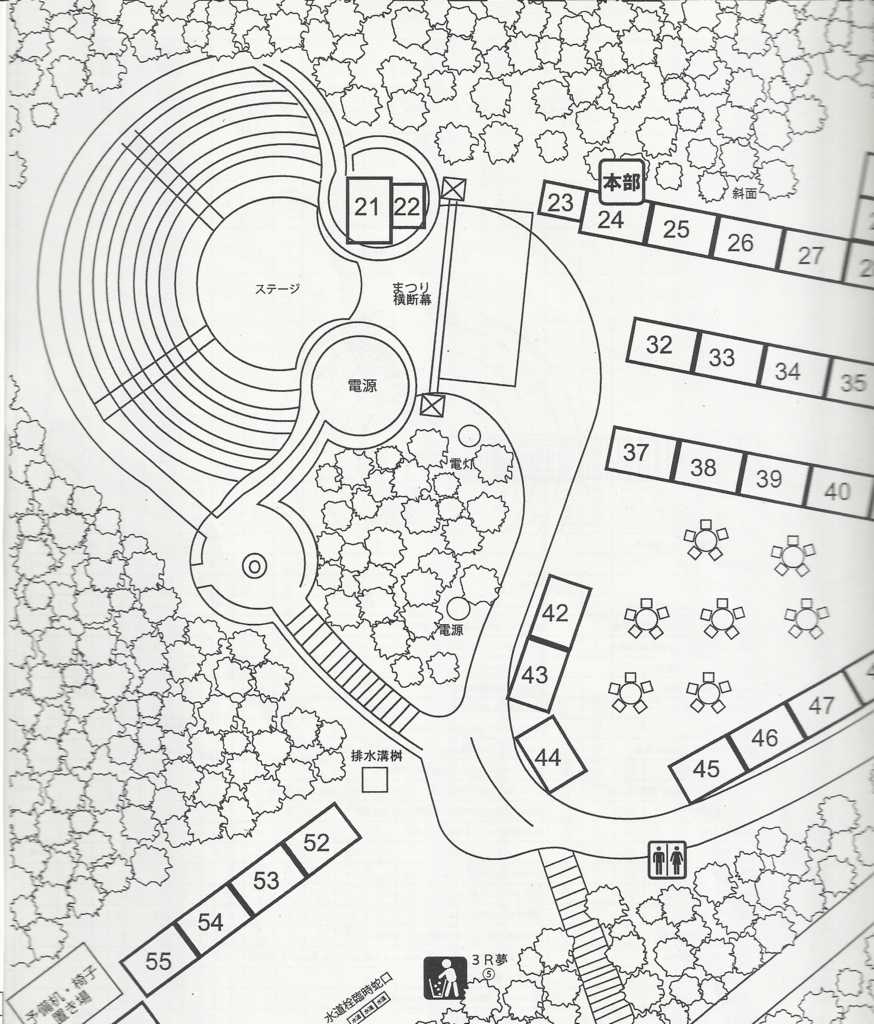

10月16日(日)緑区民まつりです。

場所は野外ステージのそばです。42番のテントです。屋根で野菜たちが行進しているのですぐにわかると思います。

この野菜たちが屋根を歩いています。

海陽飯店のレシピによる特製シュウマイの試食は10時、13時です。じゃんけん大会は11時、14時です。ぜひお越しください。

「ぷかぷかさん」たちのおかげで、腹を立てる、といったことをしばらく忘れていたのですが、久しぶりに腹の立つ出来事を見つけてしまいました。

雇用促進の役所の信じがたい実態です。丁寧に取材し、とてもよくまとめています。

結局のところ、「雇用促進」とかいっても、要するに言葉だけで、障がいのある人への本音が出た、ということでしょう。情けない大人たちの「イジメ」で、やめさせられた女性の傷ついた心を思うと胸が痛みます。たくさんの人が周りにいたのに、一人も彼女をかばう人がいなかった、というのはなんとも寒々しい風景です。

幹部たちは「厳重注意」の処分を受けたそうですが、そんなことでこの現場が変わるのでしょうか。「厳重注意」の処分を受けて、傷ついた彼女の心に思いをはせた幹部はいたのでしょうか?思いをはせることがなければ、自分たちがやったこと=ひどい対応で彼女をやめさせてしまったことの意味もわからないまま終わってしまいます。

こんな処分で終わらせるよりも「ぷかぷか」で一ヶ月実習を命ずる方がはるかに意味があります。障がいのある人たちと出会うことは、人を変え、人を救います。

10月22日(土)秋のぷかぷかマルシェのオープニングで日本フィルハーモニーのチェロ奏者とダイちゃんの太鼓のコラボがあります。今日はその練習がありました。先日公園でやったときよりも、音がすごい迫力でした。

八木節

上を向いて歩こう

愉快な馬車屋(『セロ弾きのゴーシュ』)

10月22日(土)11時、わんど前で開演です。

昨日はタカノブさんのお誕生日メニューでした。

リクエストメニューはカレーとグラタンとサラダです。

葉物の生野菜が得意でないタカノブさん、良くサラダをリクエストしたな〜なんて思っていたのですが、そういえば1年ぐらい前から「食べれません!」「無理です!」と、言ってくるタカノブさんに頑張って食べる事が出来たら【頑張り賞のお味噌汁おかわり少し】という約束をしていたのですが、アレ?振り返ってみるとそれ以来タカノブさんは毎日おかわりしています。•••と、いうことは、毎日苦手な生野菜を食べる事が出来ていたのです。なんて素晴らしい事でしょう。

記念の写真を撮ったのですが、何故かタカノブさんは顔をグイーンと上に上げています。写真を撮っていた時は、「もっと下を向いてください。」なんて言ってしまったのですが、今撮った写真を見返してみるとなんだか1年頑張ったよ!と胸を張っているようにも見えて来ました。やはり自然に任せるとそこから大切なものが見えてくるのかもしれません。

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。