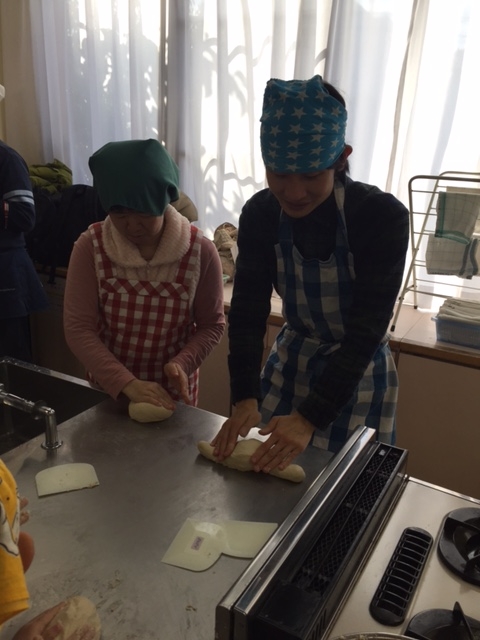

昨日プロモーションビデオの撮影がありました。セノーさんが作っている郵便局とのいい関係、オーヤさんのインタビュー、緑区役所の外販の様子とお客さんのインタビューなど、盛りだくさんでした。その撮影の様子をNHKが撮影に来ていました。

セノーさんはカメラが4台も追いかけていてさすがに緊張したのか、ふだんよりスムーズに動き、郵便局のお姉さんたちも大きなテレビカメラにびっくりして緊張気味で、ふだんの和やかな雰囲気が撮れませんでした。なかなかむつかしいものですね。

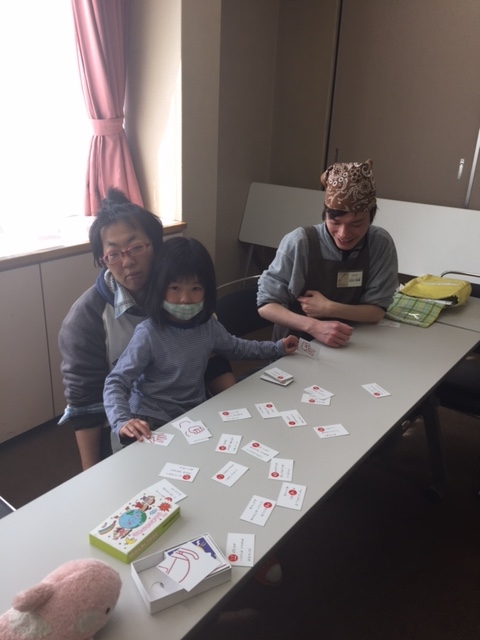

いつもはこんな感じです。こんな感じで郵便局のお姉さんとやりとりし、とてもいい関係を作りました。

www.youtube.com

私がときどきこんな感じでiPhoneで撮ることにしました。

オーヤさんもたくさんのカメラに囲まれてすごい緊張していましたが、私もいっしょにコーヒー飲みながらインタビューに応じました。

子どもと一緒にクリームパンを買いに来ていただけなのに、いつの間にかぷかぷかさんたちといっしょに大きなホールの舞台に立っていた、という変わりようが、あらためてすごいと思いました。ぷかぷかがただのパン屋だったら、多分クリームパンを買いに来るお客さんのままだったと思います。オーヤさん自身も変わらなかったと思います。

ワークショップの感想の中に「私自身が夢中になってしまった」とありますが、そういう時間があったからこそ、オーヤさん自身が大きく変わったのだと思います。人生の幅が広がった、というか、そういう変わりようです。障がいのある人たちと出会ったことも大きいですが、それ以上にオーヤさん自身が自分が生きていく上で何か新しいものを見つけたこと、そのことがすばらしかったと思います。

舞台に立った直後は、さすがに疲れた様子で、次またやるかどうかわからないといってましたが、昨日のインタビューでは、ぜひまたワークショップに参加したいといってました。オーヤさん自身がわくわくするような何かを見つけたんだと思います。今回は「娘にとっていい体験になれば」と思い参加したのですが、次回は自分自身のために参加するようです。

pukapuka-pan.hatenablog.com

障がいのある人たちとのおつきあいが何か変わりましたか?という質問に対して「バスの中でぷかぷかさんを見つけたら、つい声をかけたくなります。私が声をかければ、ほかのお客さんも安心しますよね。そのくらいのことしかできませんが…」とおっしゃってましたが、ぷかぷかさんがいることでなんとなく緊張感の漂うバスの中で、それは大変なことだと思います。オーヤさんがぷかぷかさんに声をかけることで、ホッとした雰囲気がそこには生まれます。

ぷかぷかに来る前はおつきあいもなかったオーヤさんが、今はバスの中でぷかぷかさんに気楽に声をかけ、ホッとするような雰囲気を作り出していること。社会はこうやって少しずつ変わっていくのだと思います。

先日ミズキさんが歌うところを取材したことがきっかけで、今日は取材した信田さんからミズキさんがCDを借りていました。こういう関係ができるのがプロボノ活動のいいところだと思いました。仕事で取材に来たのではなかなかこういう関係はできません。

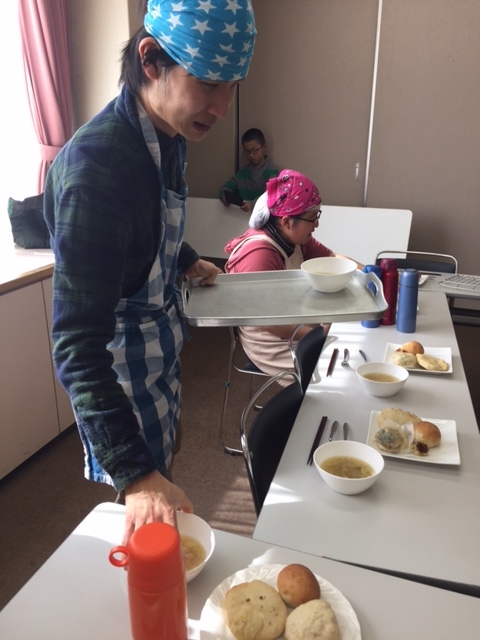

外販に出かけるところも4台のカメラが追いかけていました。

カメラが入ると聞いて、今日はお客さんが引いてしまったみたいです、と区役所の方がおっしゃってました。

車の中では外販がんばります、とかいってたそうですが、気がつくとこうやって寝てました。それをNHKのカメラがしっかり撮っていました。それにしても、テレビカメラの前でのこの寝っぷりがいいですね。大物ですよ、この人は。

お客さんにも取材していました。毎週水曜日、ここにぷかぷかさんがいることが当たり前になっていることがいいと思います、とおっしゃってました。特別なことではなく、当たり前になっている、ということの大事さ。

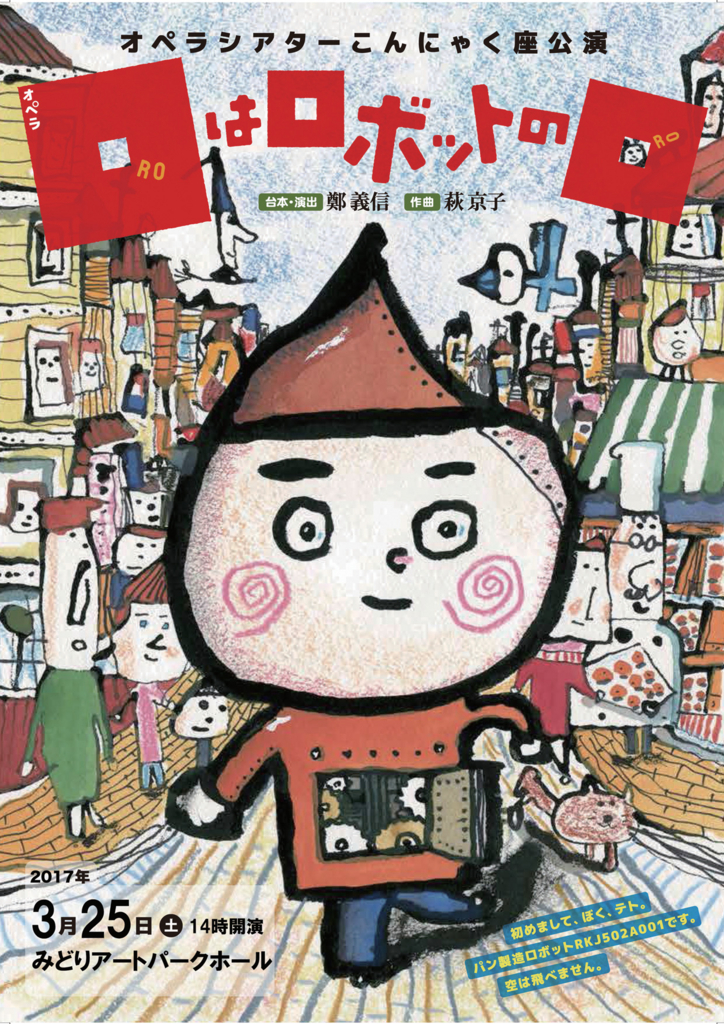

プロモーションビデオは4月末完成予定です。「障害者は嫌だ」「いない方がいい」と思っている人たちの心のドアをノックするような映像になればいいなと思っています。楽しみにしていて下さい。