ぷかぷかのスタッフの息子かずま君の話です。以前トイレでウンチがでたら赤飯炊きます、とお母さんが言ってた子どもです。

そのかずま君が運動会で走った話です。

●●●

うちの天使が小学校初めての運動会で走りました!

しかも真っすぐ!(そこ大事)

いや、正確には真っすぐ走ってゴールした直後に直角に右折。

オーディエンスへ向かって突進したのですが、寸でのところで捕獲しました。

その後、「ぼくはまだゴールしてないんだよ!」と言い張り、泣き続けました。

先生も私も「ちゃんとゴールできてたよ」と何度言ってもダメで、困り果てていると、先生が

「白いテープを切りたかったのかも」

なるほど、テープは1位の子が切り、ビリチョンのカズマがゴールした時は、なーんにもなかった。

自分でテープを切って、“ぼくはゴールした!”と納得したかったのかもしれません。

ゴールのテープめがけて走ってみたら、途中でテープがなくなっちゃった!

で、右折。

アニメや漫画でも、かけっこのシーンでは、主人公が爽やか~にテープを切るのが印象的。

そんな場面を思い描いていたみたいです。

「じゃあ、あとで公園でもう一回かけっこする?」

と聞くと「うん」

と落ち着きました。

お弁当の時間になり、カズマを昼食の場所まで連れて行きながら運動場を見渡すと、ちょうどさっき走った50メートルの前でした。

児童達は移動して先生方がチラホラいるだけ。

そこに特別支援級の先生がおられたので、思わず

「今からもう一回走らせてもいいですか?テープを切りたかったみたいなんです」

とお願いしたら、

「どーぞ どーぞ!!」

「テープも使って下さい。◯◯先生ー!カズマ君が走るから、そこでテープ持って!」

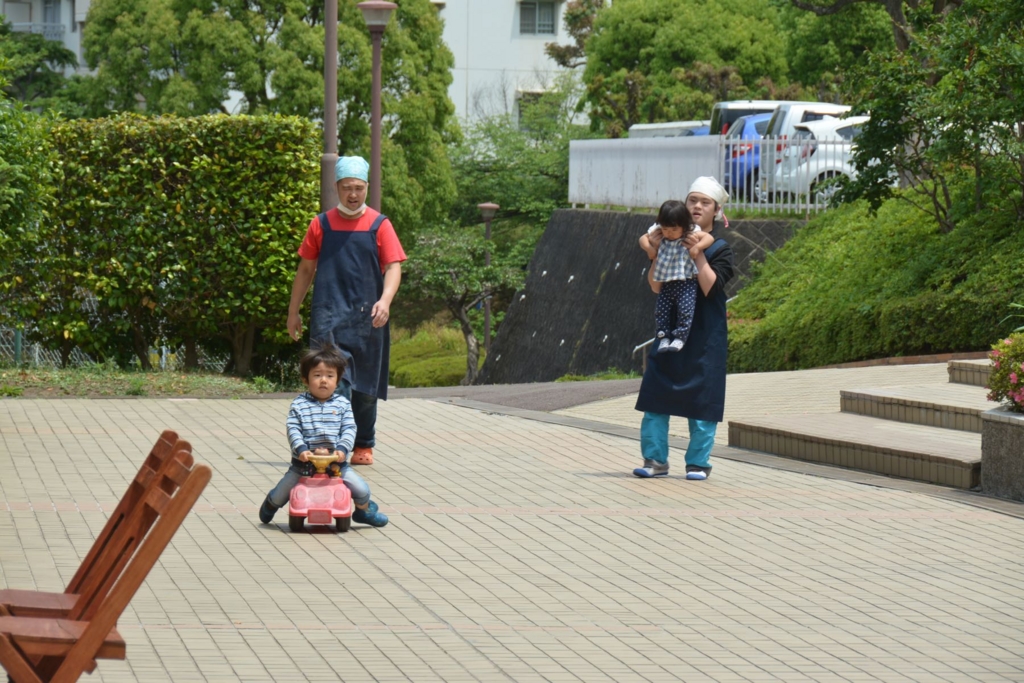

と快諾いただき、この写真(^^)

先生方に見守られ、気持ちよーくゴールできたのでした。

かずま君がいたことで生まれたステキな物語です。かずま君がフツーの子だったら、多分こんなことはありません。フツーの子でなかったからこそ、その場にいた人たちが心を一つにしてテープを切るかずま君を応援し、みんなが笑顔になり、あたたかな気持ちになったのだと思います。そういう幸福なひとときをかずま君はみんなにプレゼントしてくれたのだと思います。

映画『しがらきから吹いてくる風』に登場するおばあさんは自閉症の孫を「この子は我が家の福の神ですよ」といってました。

胎児性水俣病患者上村智子さんのお母さんは「この子は宝子ばい」といってました。

かずま君のお母さんは「うちの天使が」と書いています。

相模原障害者殺傷事件の容疑者は「障がい者は不幸しか生まない」といいました。ふだん障がいのある人たちとおつきあいのない人であれば、なんとなくそうかなと思ってしまいます。

でも私たちはそうじゃないと思っています。

だからこそ、かずま君のような話をもっともっとオープンにしたいと思うのです。かずま君が作り出す幸せな日々です。

hanaちゃんのお母さんはhanaちゃんと暮らす日々を、ゆうたくんのお母さんはゆうたくんと暮らす日々を幸せいっぱいと発信しています。ぷかぷかも負けずに、ぷかぷかさん達と過ごす日々を、みんな幸せ!と発信したいと思っています。

ぷかぷかはぷかぷかさんたちを支援するよりも、彼らと幸せな日々を創り出すことにエネルギーを使っています。それこそが彼らといっしょに生きる理由だからです。相模原障害者殺傷事件を超える社会は、そんな日々の積み重ねの上にあると思います。