カナダで上映するプロモーションビデオの再編集したもの(まだ日本語です。これから辻さんの協力を得て英訳します)を朝ごはんの前に見ました。(今、入院中なので、ごはんの前は特にやることもなく、なんとも贅沢な時間なのです)

一度作った映像をばらすことはとてもむつかしく、結局2本のプロモーションビデオをそのままつなげたそうです。順番は今年できたものを最初に、昨年作ったものをそのあとに持ってきています。

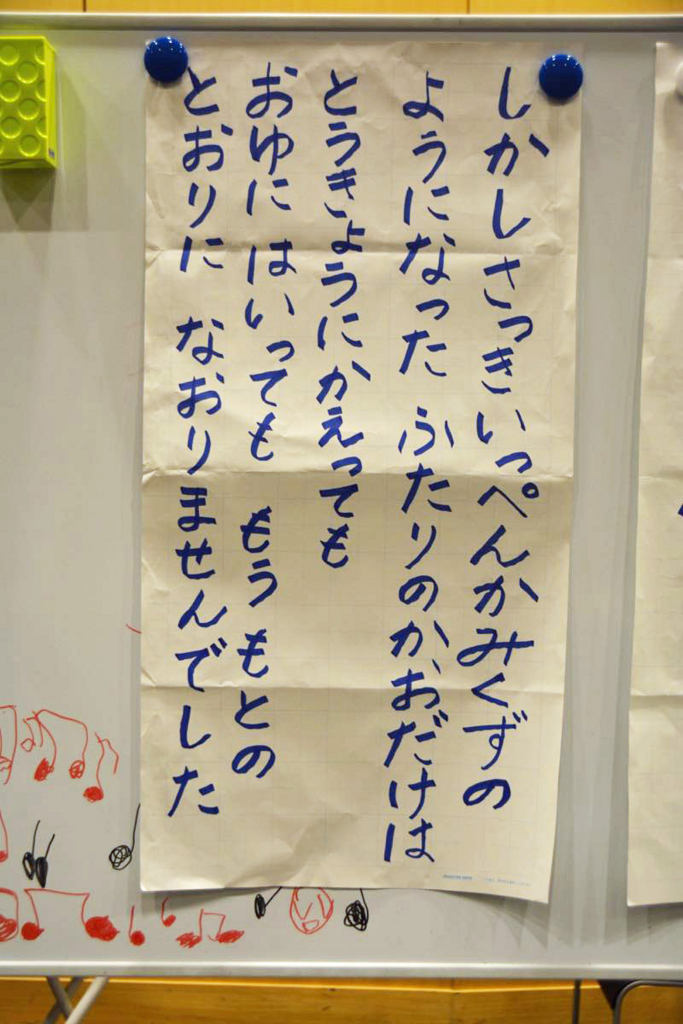

冒頭には、日本の障がい者の置かれている状況を非常にコンパクトにまとめた言葉が入っています。この言葉がとても大事な役割を果たしています。カナダの人たちに日本の状況を伝えるために入れたものですが、その役割以上に、映像そのものの意味をも浮かび上がらせています。

この言葉があるおかげで、映画全体がピシッと引き締まった感じになっています。映画の背景、ぷかぷかの活動の背景がくっきりと見えるからです。

●●●

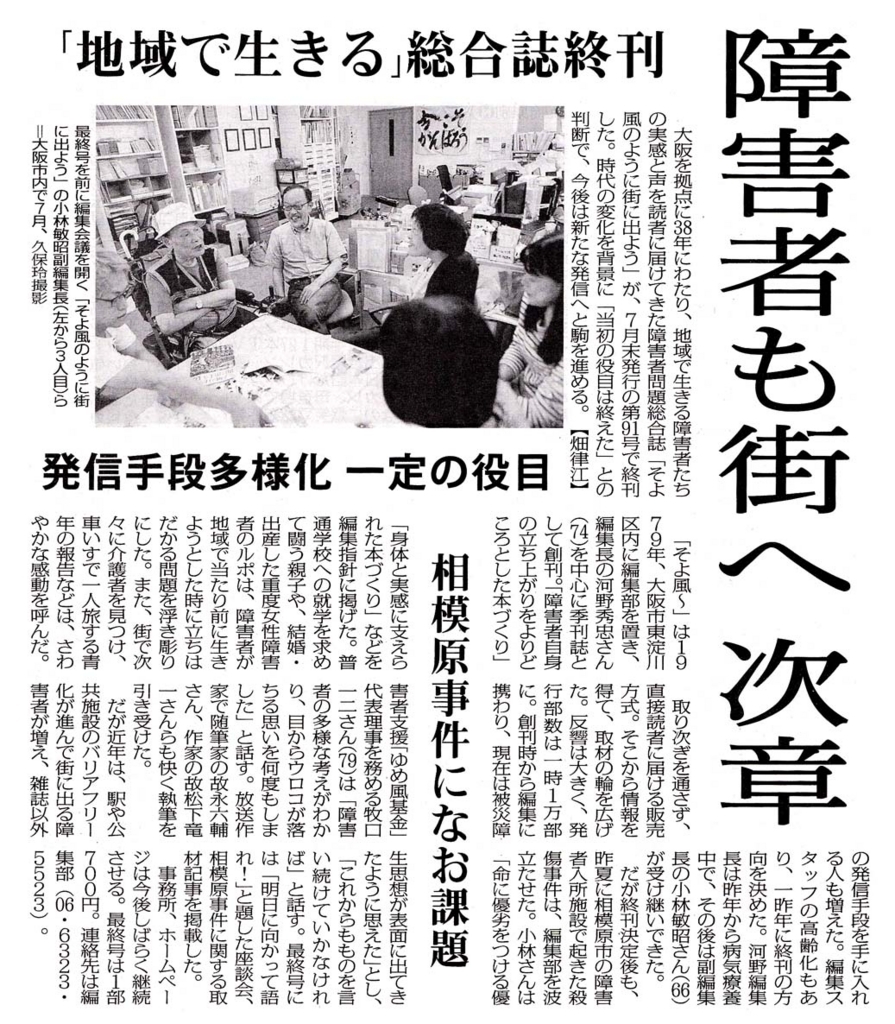

日本の障がい者の数は、約860万人。これは人口の約6.7%にあたる。※

2016年4月、彼らへの差別を解消するための法律が、日本でもようやく施行された。

しかし、この法律があってもなお、

多くの日本人は障がい者を無意識に区別し、彼らと関わろうとはしない。

※2011~2014 厚生労働省調べ

そんな静かな差別の一部が、おぞましい形に姿を変えた。

この法の施行からわずか4ヶ月後、

相模原という町の障がい者施設で19人の障がい者が殺害され、

27人が重軽傷を負わされたのだ。

「障がい者は不幸しか作れない。いない方がいい。」と犯人は言った。

これほどの凶悪な事件にまで至らなくても、

自分とは異なる特性がある人の存在を否定したり、無視する風潮もある社会。

それは、幸せな社会と言えるだろうか?

ぷかぷかは、この事件現場から34キロほど離れた場所にある。

40人ほどの知的障がい者がここで働き、地域の人たちはごく自然に彼らと出会う。

障がいの有無に関わらず、誰もがお互いの違いを認め合うこの場所で、

地域の人たちは彼らと知り合い、友達になり、彼らのファンになっている。

●●●

この冒頭の言葉を読んだあと、プロモーションビデオの映像を、あらためて見てください。

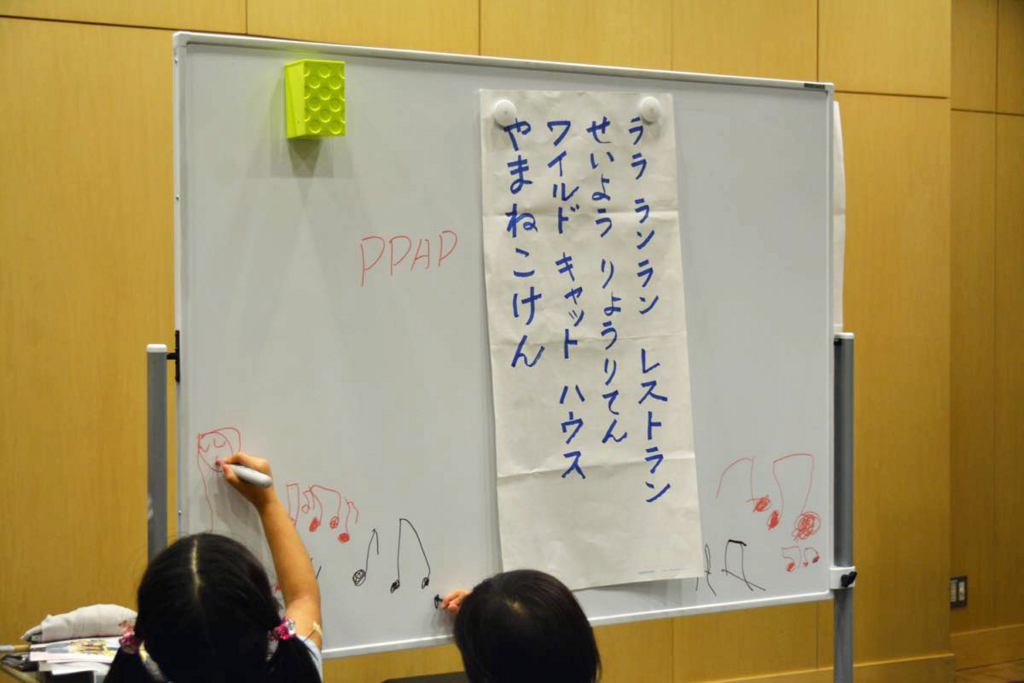

プロモーションビデオ第2弾(15分)

VIDEO www.youtube.com

プロモーションビデオ第1弾(5分)

VIDEO www.youtube.com

あらためて映像見て、どうでしたか?

今まで見たのと少しでも違う感じに見えていれば、多分冒頭の言葉があなたに届いたのだと思います。冒頭の言葉はpvプロボノのコピーライターいなおさんが、映像を制作した中島さん、信田さんの協力で書いたそうです。

言葉のチカラと映像のチカラが協力し合って、すごくいい作品になったと思いました。映像の中の「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉も、今回冒頭の言葉が加わったことで、より光っています。

ただ最初、冒頭の言葉を見たとき

「多くの日本人は障がい者を無意識に区別し、彼らと関わろうとはしない。」

とあったので、「区別し」ではなく「差別し」ではないか、とpvプロボノの人たちにメールで問合せしました。

信田さんからはこんなメッセージが届きました。

《「多くの日本人は障がい者を無意識に差別し」とすると

「多くの日本人は障がい者を無意識に区別し」とすると

つまり「あなたも例外ではなく当事者ですよ」というメッセージは

コピーライターいなおさんからはこんなメッセージが届きました。

《 「区別」と「差別」について、

多くの日本人が障がい者に対する無意識の区別を「差別」だと認識していないことが、今起きているいろんな問題につながっているのではないかという気がします。

私自身も、決して差別主義者ではないですが、

「自分は差別はしていない。でも区別はしているかも。」

その現実を指摘した上で、それは「静かな差別」なんですよ、と。

こういう現状が日本だけのものなのか、

冒頭の言葉にある「静かな差別」はここから生まれたんですね。とてもいい言葉だと思いました。

いずれにしてもお二人のメッセージで、冒頭のあの部分に《差別》ではなく《区別》という言葉を使った理由がよくわかりました。

相模原障害者殺傷事件は障がいのある人たちにかかわる私たちにとっては信じがたい事件でした。怒り狂うよりも、こんな事件を生んでしまった日本の社会にガッカリしました。悲しくて涙が出てきました。今までやってきたことはなんだったのか、という気がしました。

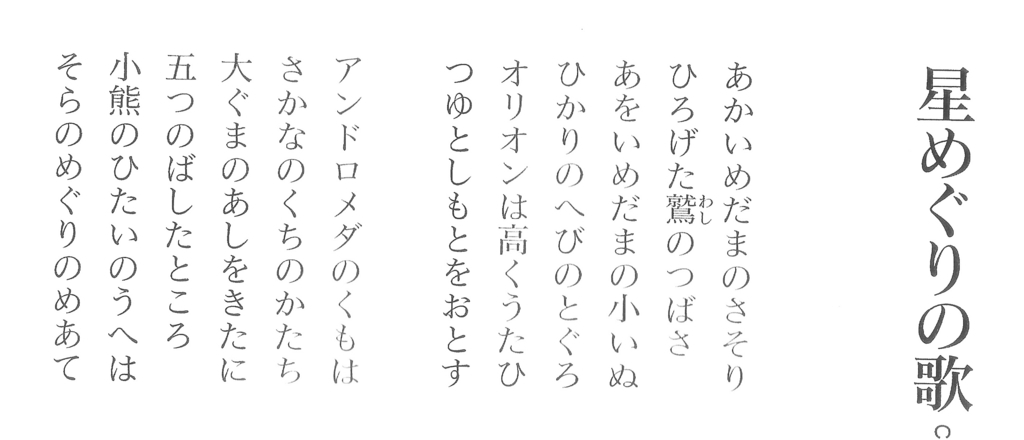

そんな中で、映像の中の「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉は、自分の支えになりました。今まで通り、ぷかぷかさんといっしょにやっていけばいいんだ、と勇気づけてくれた気がします。もちろんこの言葉はぷかぷかが日々発信している「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージが元になっているのですが、映像の中で使われることで、よりチカラのある言葉になっています。

プロモーションビデオを制作し始めた頃、プロジェクトチームにどうしてコピーライターの方がいるんですか?なんて間抜けな質問をしたことがあります。中島さんが丁寧に説明してくれたのですが、その段階ではなんとなくすっきりしませんでした。中島さんは、「まーまー、そのうちわかってくるから」といってましたが、本当にその通りになりました。

コピーライターの存在が大事だとわかったのは映像が完成してからでした。5分の映像は「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉に向かってぐんぐん集約されていきます。その勢いがすごいなと思いました。

さらに相模原障害者殺傷事件後、落ち込んでいた私を支えてくれたのは、コピーライターの方が作ってくれたこの言葉でした。事件後、悲しくて、悔しくて、pvを何度も見ました。最後の桜の花びらの散るシーンで出てくる「いっしょにいると心ぷかぷか」は、今までやってきたことは間違ってないし、これからもその通りにやっていけばいいんだよ、っていってくれてる気がしました。

そして今回カナダ版ができ、その試写をやって、今の息苦しい社会の中で「いっしょにいると心ぷかぷか」の言葉のチカラをあらためて思いました。時代が息苦しくなった分、言葉がいっそう輝いています。

私は映像についてもコピーについても全くの素人です。でも、今回コピーが映像全体にこんなにも影響を及ぼすんだと思いました。言葉が映像よりも強いわけではありません。言葉が映像とうまくマッチングしたのだと思います。コピーの持つチカラをしみじみ感じた映像でした。

言葉がチカラを失っていないこと、それは政治が腐りきった、この困難な時代にあって、大きな希望だと思います。