ぷかぷかのアートを企業に売り込むことを考えています。うまくいけば企業の力でぷかぷかのほっこりしたアートが社会に広がっていきます。ホッとする雰囲気が広がり、社会が耕され、豊かになります。おまけに企業がアートを買ってくれれば収益が上がり、そのお金で、非収益事業だけれども、とても大切な事業である演劇ワークショップの運営が楽になります(演劇ワークショップには講師料、会場費、舞台製作費など大変なお金がかかります)。

そんな夢のような計画が、サービスグラントの人たちによって、具体的に前に進んでいます。

先日、サービスグラントの中間報告がありました。ぷかぷかの関係者のヒアリングをまとめたあと、企業のヒアリングをし、それをまとめた中間報告でした。

ヒアリングをした企業からはなかなか厳しいことも言われたようですが、こんなうれしいことを言ってくれた企業もあったようです。

ぷかぷかのアートを売り込める可能性を見た気がしました。

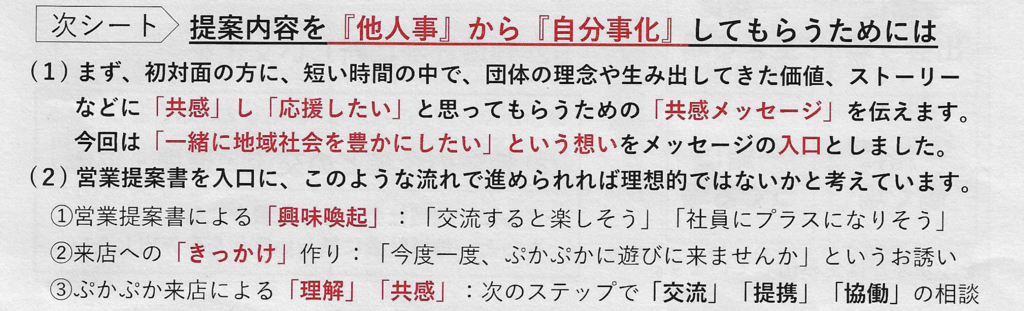

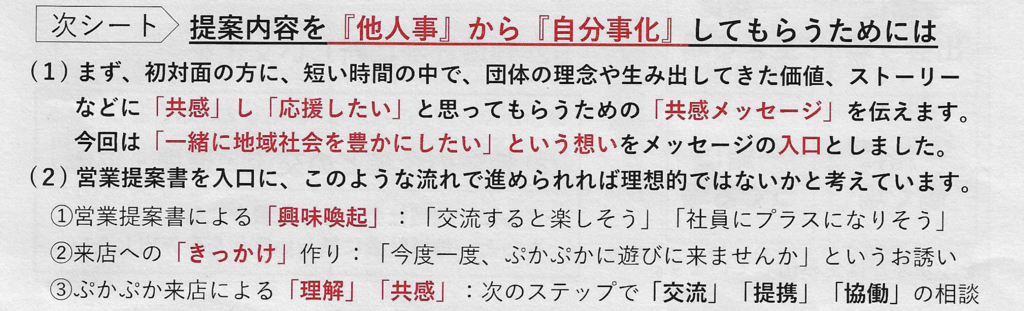

企業のヒアリングを元に作った「営業提案書」がすばらしい仕上がりでした。

「共感」し「応援したい」と思ってもらうための「共感メッセージ」を伝え、「一緒に地域社会を豊かにしたい」という思いを共有するところを入り口にする、という作戦がすばらしいですね。企業に対する営業に、「一緒に地域社会を豊かにしたい」という提案もあったんだ、と目からうろこでした。

ぷかぷかとおつきあいすることが「社員にプラスになりそう」と思わせる作戦もうまいなぁ、と思いました。社員にプラスになる、ということは社員が豊かになる、ということです。そういうことこそ今の企業には必要な気がします。

そしてうまくお店に来てもらい、「理解」「共感」を得る。その先に「交流」「提携」「協働」の相談があるといいます。

《はじめに》と題したページには

地域と共に生きる企業や、店舗のみなさま。

おとなもこどもも、障がいのある人もない人も

みんなが気持ちよく暮らしていける

そんなやさしく豊かな地域社会を

私たち「ぷかぷか」と一緒に作りませんか?

と、短い言葉が並び、相手の懐に飛び込みます。

何かを売り込むのではなく、「一緒に作りませんか?」という提案がいいですね。

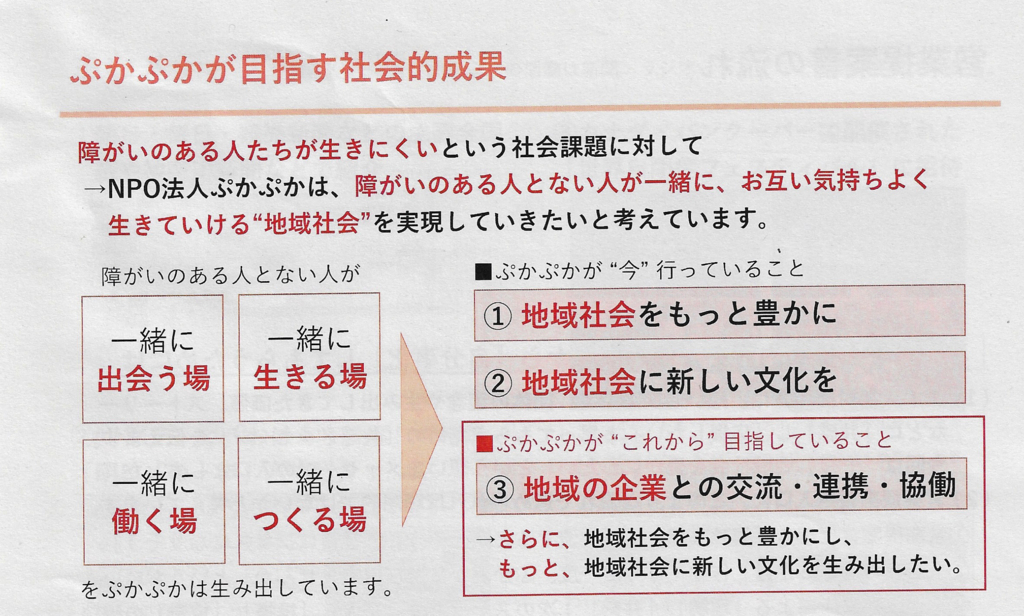

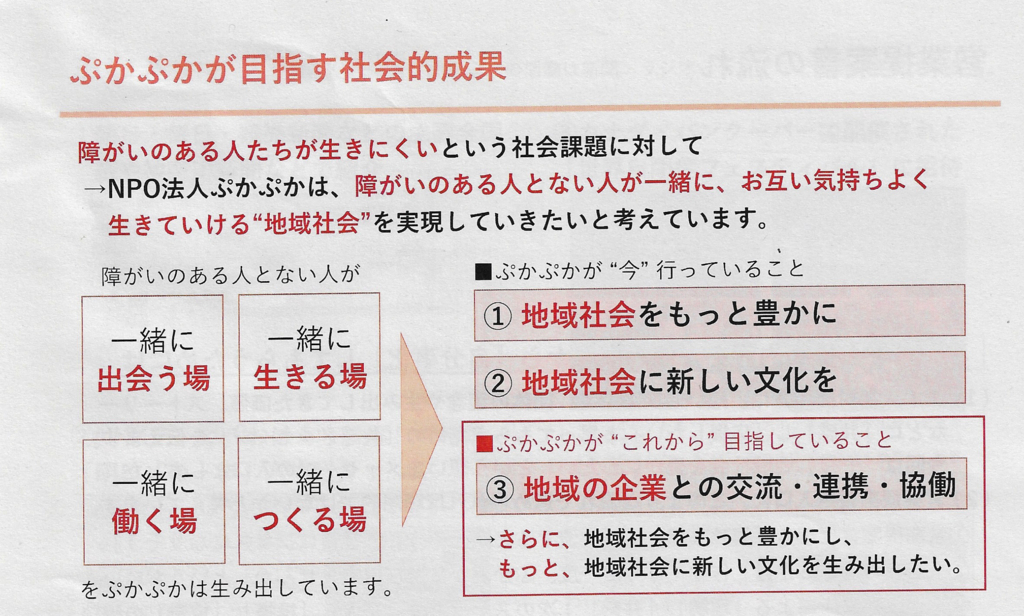

ここでぷかぷかの目指す社会的成果を述べます。

ぷかぷかがやってきたこと、やっていること、やろうとしていることを、実にうまくまとめています。

「一緒に出会う場」「一緒に生きる場」「一緒に働く場」「一緒につくる場」とリズムのある言葉で、ぷかぷかが生みだしているものを端的に表現しています。うまいなぁ、と拍手したいくらいです。

この言葉は、障がいのある人たちとどういう関係にあるのかが、いっぺんに見えてきます。そしてそういう関係にあるから、地域社会を豊かにしたり、新しい文化を生み出したりします。それを企業と一緒にやろう!と。

なんかね、ウキウキしながら営業に行けそうです。

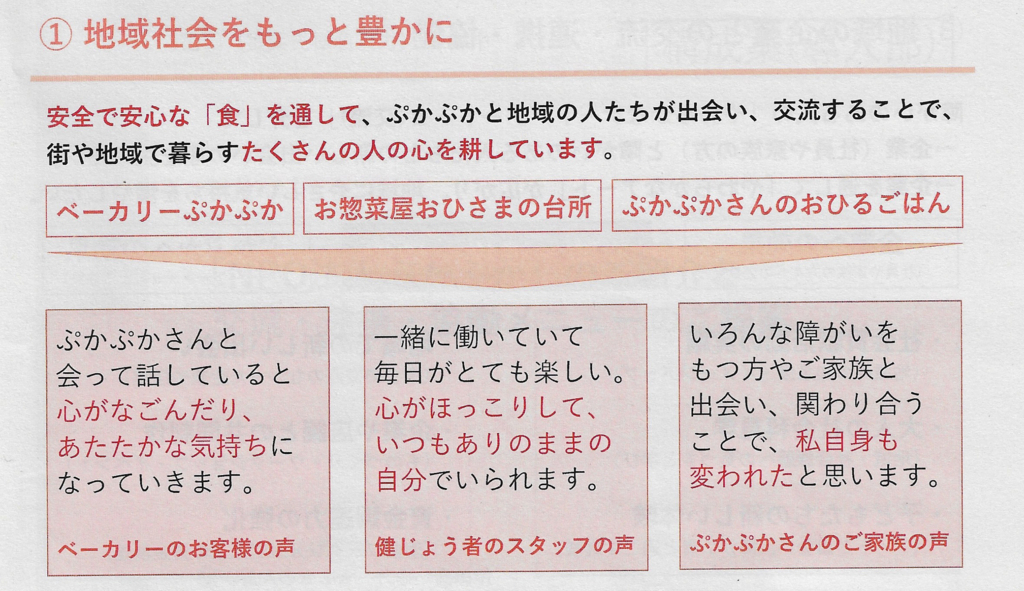

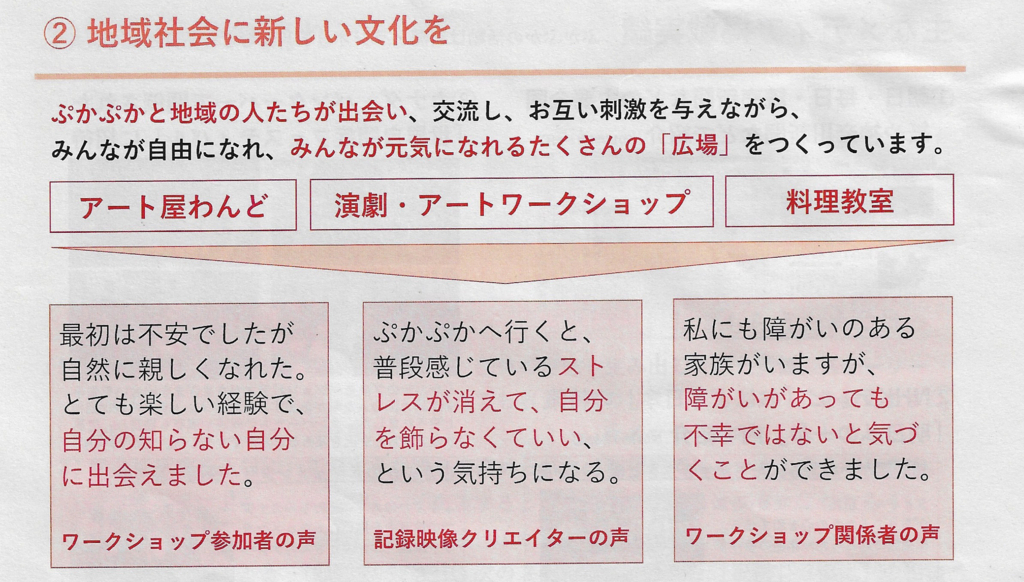

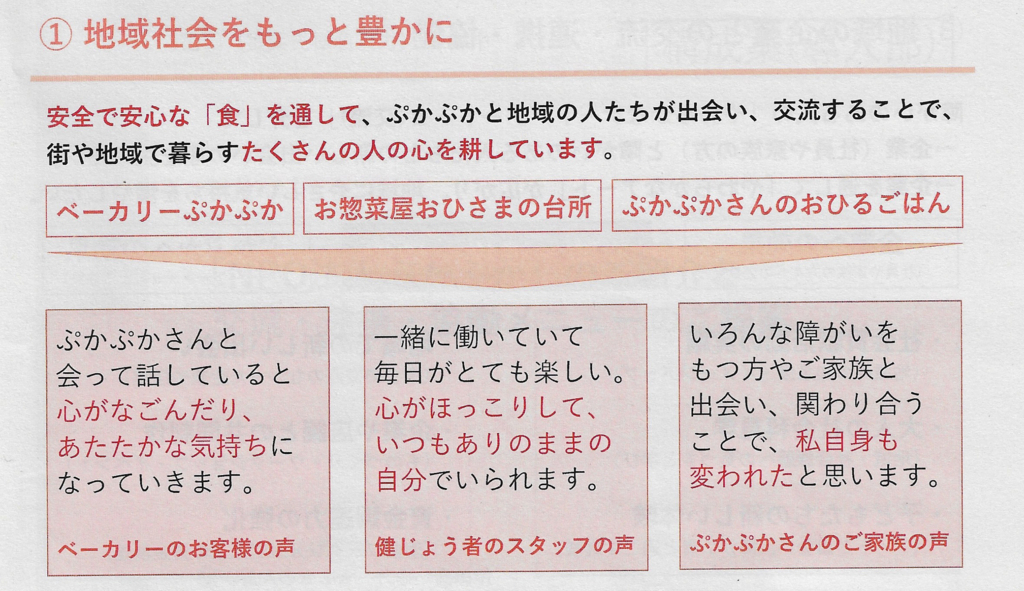

次のページでは「地域社会を豊かにする」とはどういうことか、それを次に具体的に語っています。企業に売り込むためには、その具体性が大切なのだと思います。

ヒアリングで拾い上げた言葉から、「豊かにする」ことの意味を具体的に伝えようとしています。ヒアリングがこういうところで生きるとは思ってもみませんでした。アンテナの張り方がちがうんだと思いました。

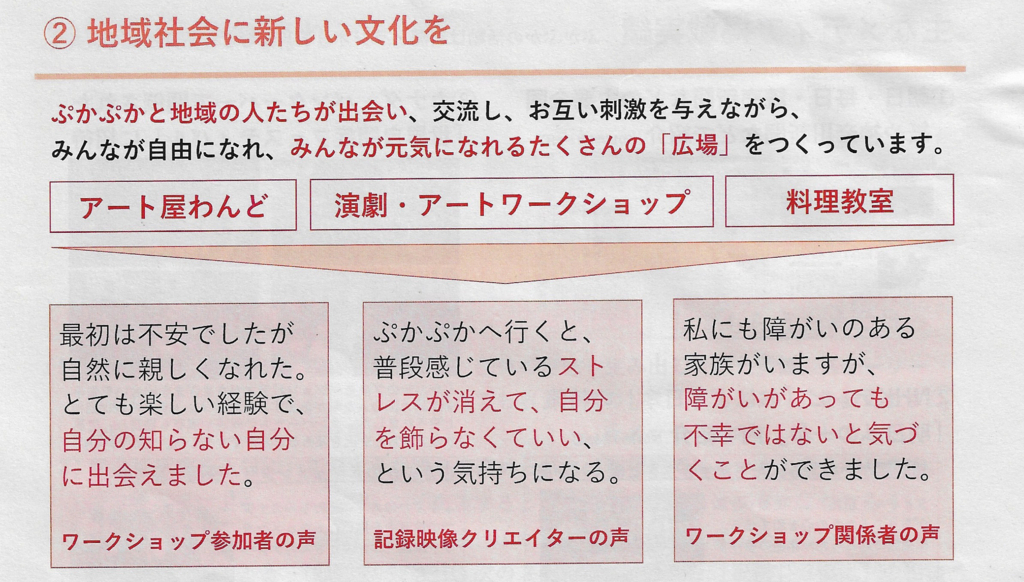

文化については

ここは、メッセージが今までに比べ、少し弱い気がしました。これはぷかぷか自身の問題で、文化についての発信が 弱いのだと思います。

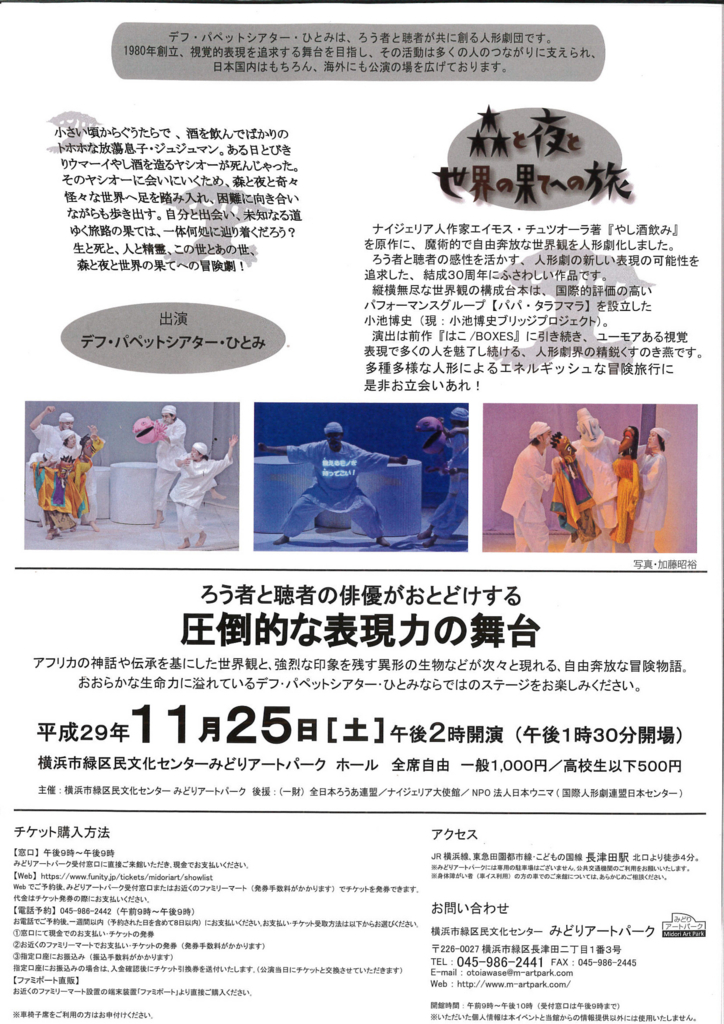

ぷかぷかが創り出している文化は、要するに障がいのある人たちを排除しない文化です。生産性、効率などが優先される社会にあって、そういった物差しでは測れない新しい価値、文化をぷかぷかは障がいのある人たちと一緒に作り出しています。

障がいのある人たちと一緒に生きていった方がいい、というのは、新しい生き方の提案です。そしてその生き方から生まれるのが、生産性、効率を優先する文化に対する新しい文化だと思います。

その文化は自分が人間であることを思い出させてくれます。私が私らしくいられる文化です。

障がいのある人たちは社会にあわせることを求められていますが、ぷかぷかは社会を彼らに合わせた方が、社会そのものがゆるやかになり、お互いが生きやすくなると考えています。そういう新しい文化に企業が共感してくれるかどうかだと思います。

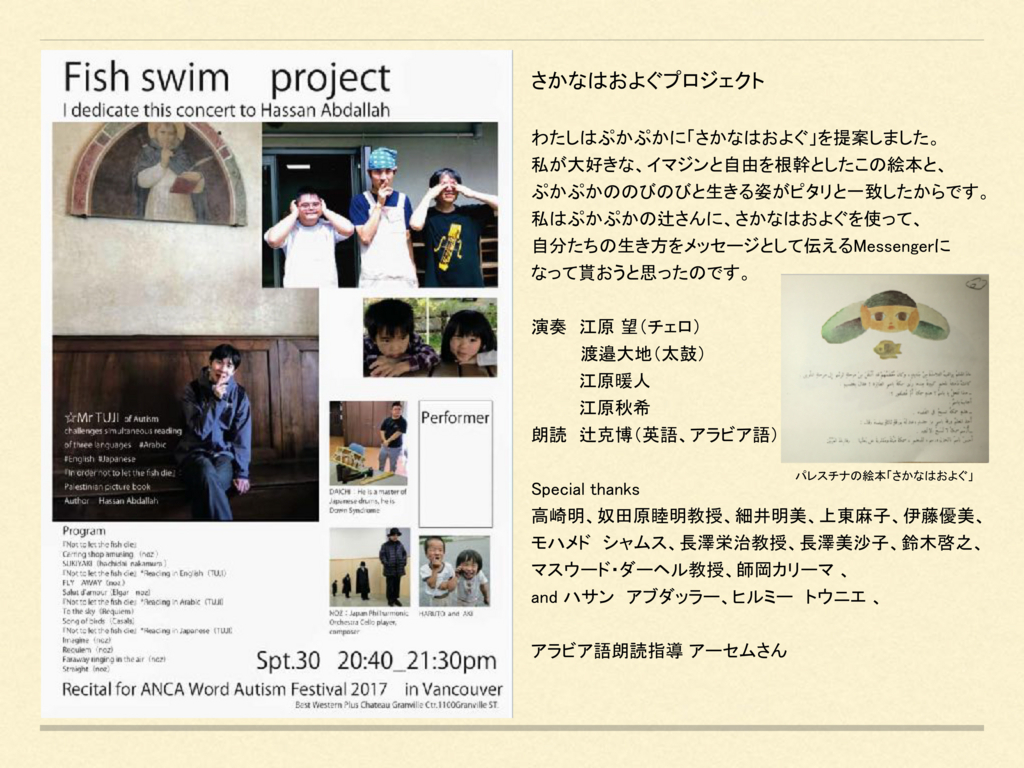

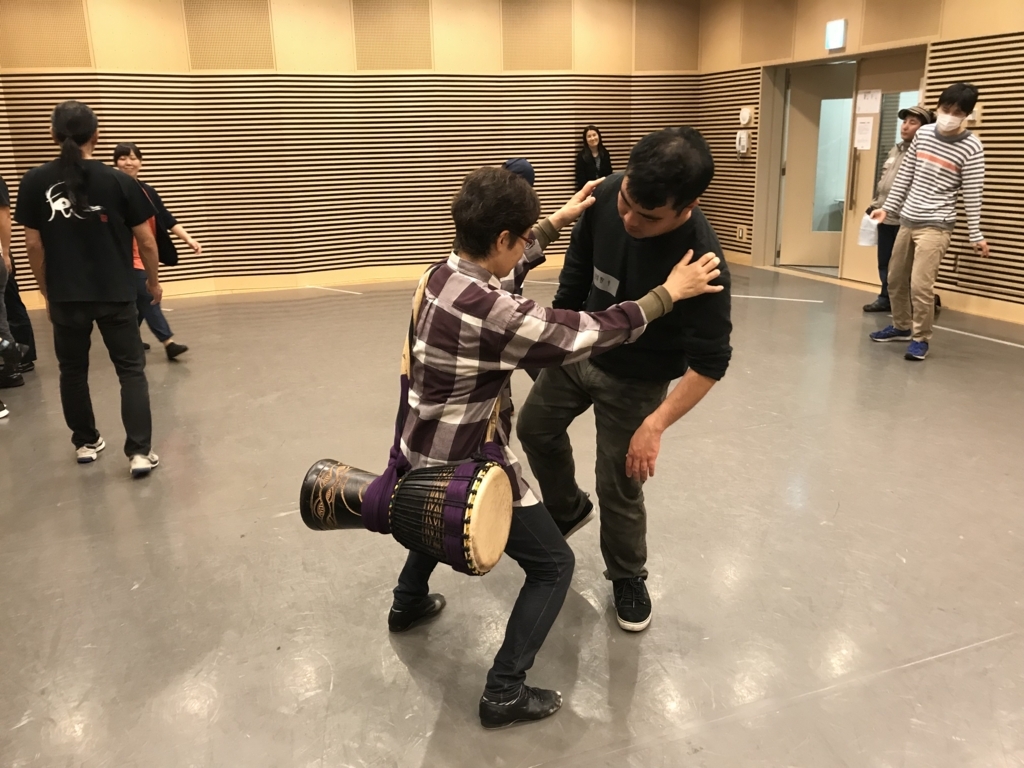

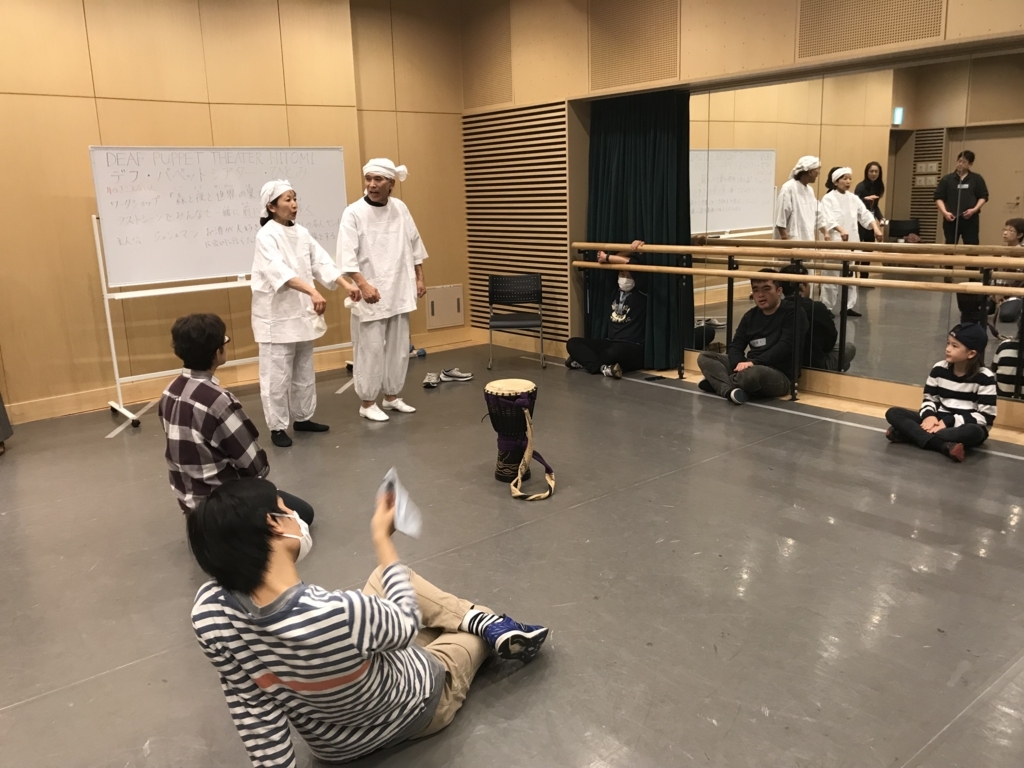

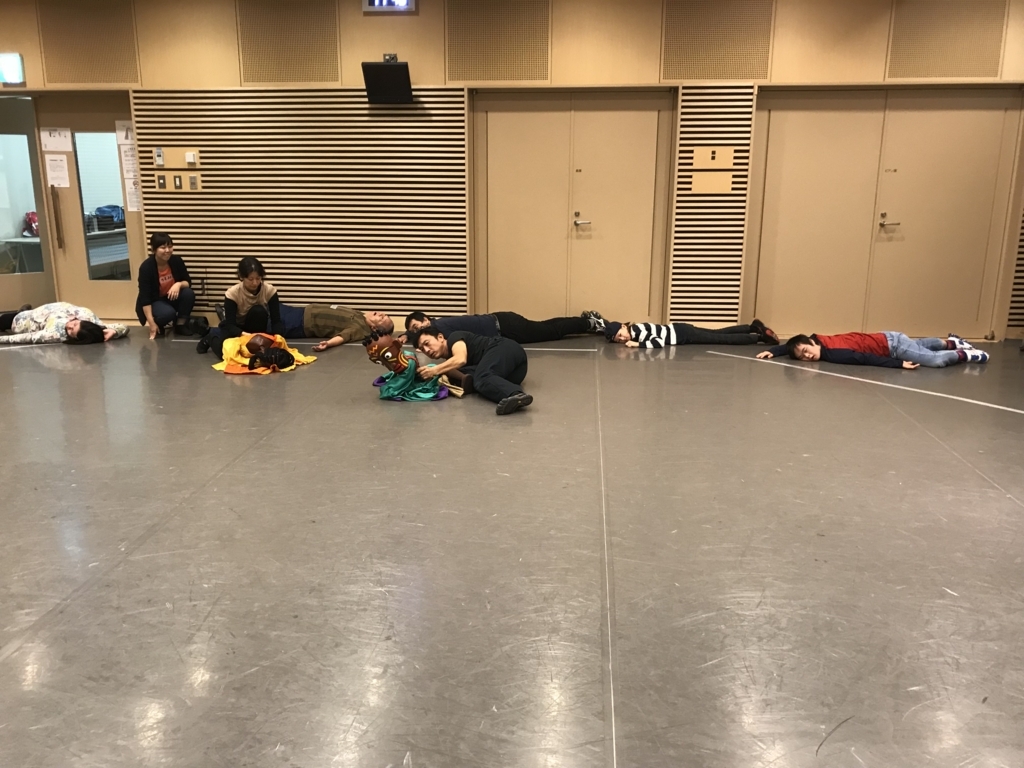

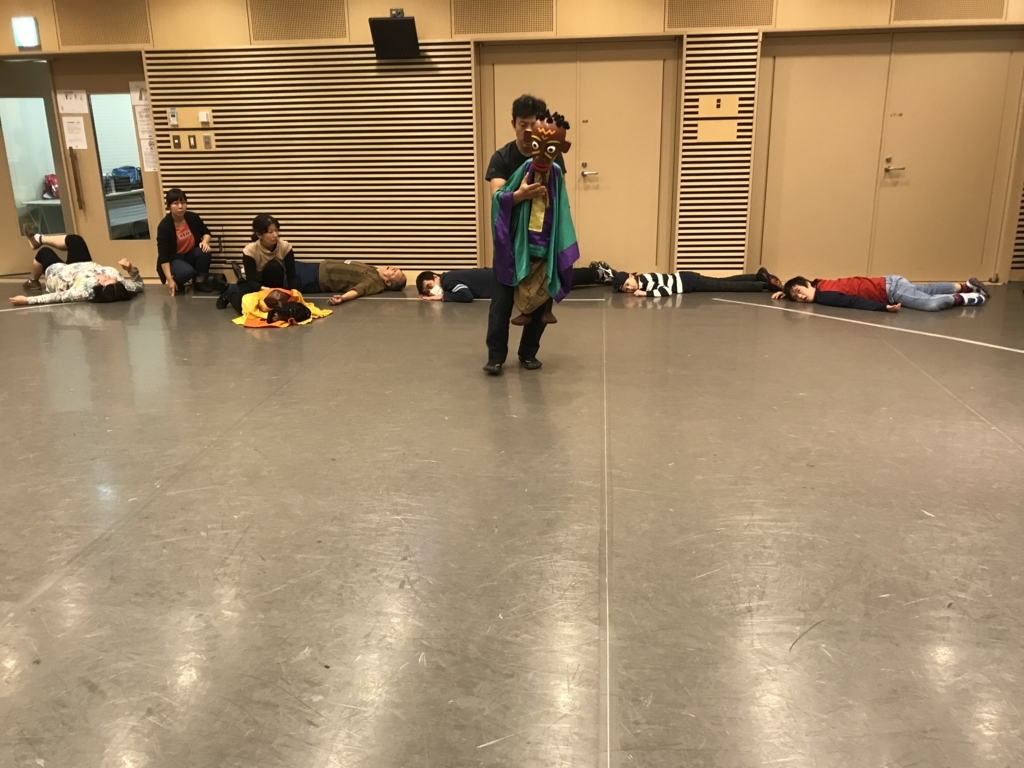

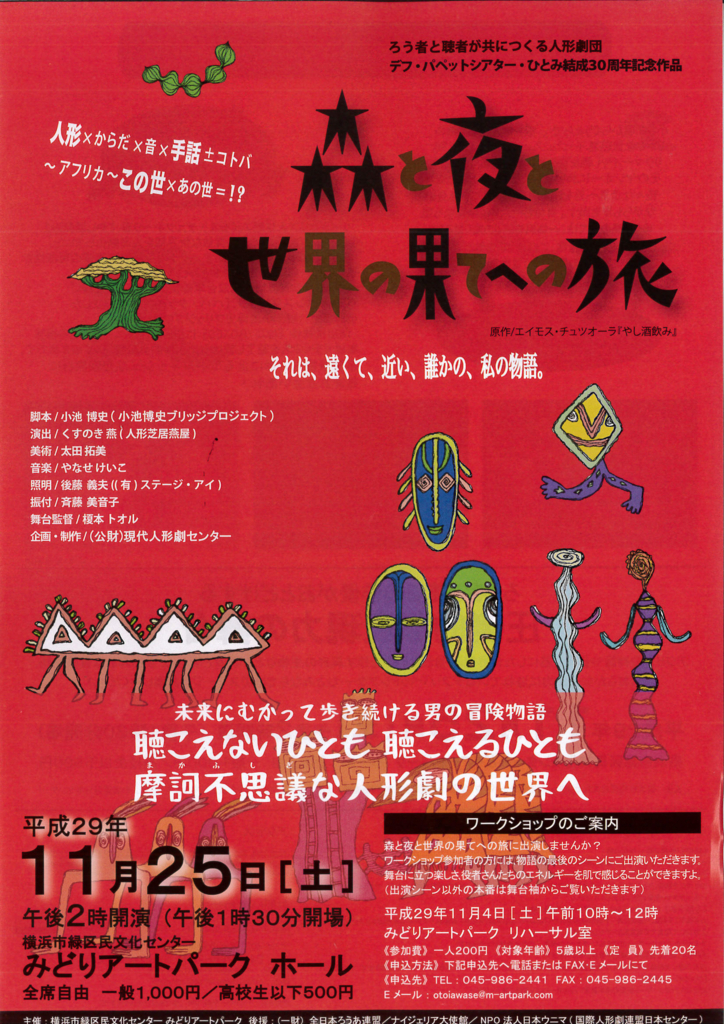

演劇ワークショップやアートのワークショップでは、彼らとフェアに向き合う関係だからこそ、そこから新しい文化と呼べるものを作り出しています。彼らとは一緒に生きていった方がいい、と新しい生き方を提案する文化です。それは社会を豊かにする文化です。

そんな文化に企業が共感してくれるかどうか、あるいは、そういう文化を企業と一緒に創り出せるかどうか、が問われます。