先日、立教大学から教授を含め7名の方が見え、ぷかぷかさん達と「哲学対話」をしました。「哲学」という言葉はむつかしいイメージがありますが、何でも自分たちの話したいことをテーマにして対話をしていこうということです。対話を通して相手のことをもっと知ろう、と。

立教大学の人たちはいろんな場面で「哲学対話」をやり、いろんな発見をしているのですが、今回はぷかぷかさんと「哲学対話」をして、ぷかぷかさんのこと、障がいのある人たちのことをもっともっと知りたいと思ったようです。そういうフラットな気持ちがいいなと思います。彼らの表情を見ると、ぷかぷかさんへ向かう気持ちが伝わってきます。

「今日はどんなことについて話をしたいですか?」

の問いに「障がい」「おいしい食べ物」「仕事」「楽しいこと」などが上がりましたが、ナカタクさんの意見でまずは「障がい」について話し合うことになりました。

ナカタクさんは小学校の頃、勉強になかなかついていけなくて、その頃に「障がい」のせいでついて行けないんだということに気がついたそうです。でも、障がいのある人たちの行っている支援級には行く気がしなかったと言います。ただ「劣等感」が自分の中にはずっとあって、大学生を見ると学力があるっていいな、と今でも思うそうです。

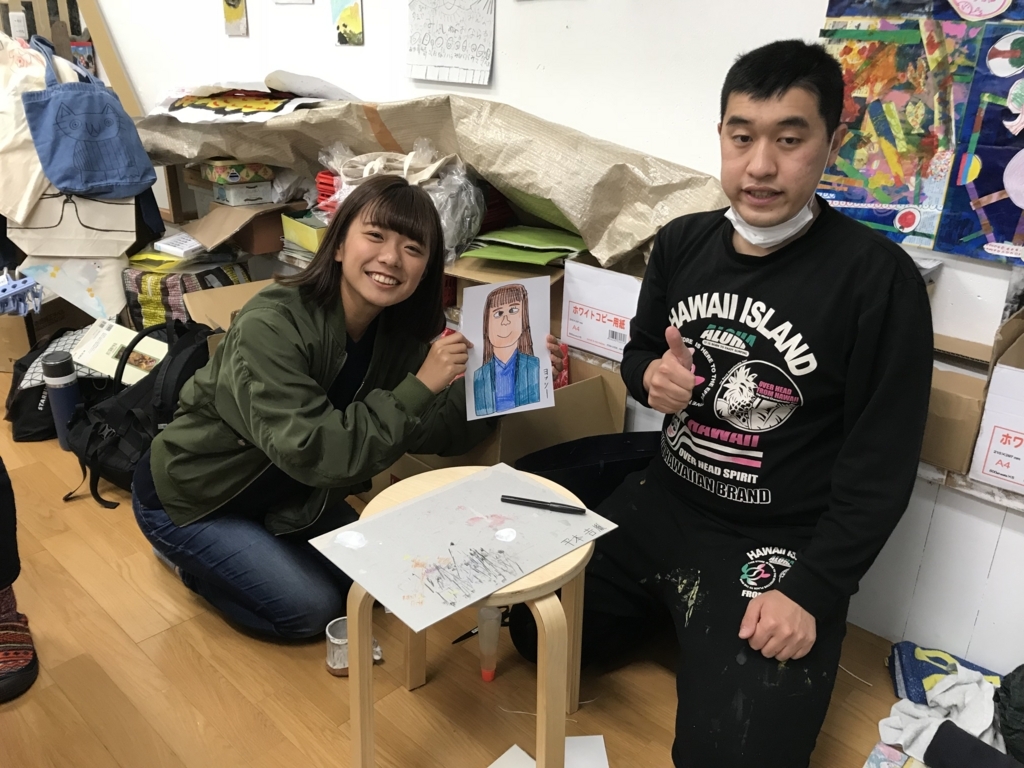

ぷかぷかでは自分の絵が評価され、今、毎日をすごく楽しんでいるようです。毎月発行される「ぷかぷかしんぶん」には、ナカタクさんのギャグマンガコーナーが常設されています。

ナカタクさんの話を聞きながら、「障がい」というのは、まわりとの関係性の中で生まれてくるものだとあらためて思いました。

仕事で楽しいこと、仕事以外で楽しいこと、絵の話、鉄道の話、映画の話、ディズニーランドの話など、話題は多岐にわたりました。ぷかぷかさん達の意表を突く発言に大笑いしながら、学生さん達はどんどん心を開いていったようでした。

途中寝っ転がってしまう人がいたり、何度もトイレに行く人がいて、そのたびに「トイレに行ってもいいですか?」とまじめに確認したり、わぁーわぁー声を出しながらウロウロする人がいたりで、いつものぷかぷかさん丸出しでした。

対話のテーマよりも、対話すること自体に意味がある、と場の雰囲気の変わり様を見ながら思いました。フラットな対話は、人と人とのつながりを作ってくれます。自分でものを考えるきっかけを作ってくれます。学生さん達は、障がいのある人はどういう人なのかを対話を通して考えたと思います。障がいのある人たちへの「偏見」は自分で考えないところから生まれます。

障がいのある人たちのグループホーム建設に反対する人たちへの説明会に参加したことがありますが、障がいのある人たちへの「偏見」(「障がいのある人たちは性犯罪を犯すんじゃないか」といった根拠のない偏見)が先行し、「対話」をしながら、本当のところはどうなんだろうとみんなで考えるような雰囲気は全くありませんでした。

対話を通して自分の頭で考える、ということが大人達にはできなくなってる気がしました。「偏見」に根拠はなくても、障がいのある人たちのグループホーム建設をつぶしにかかるような「力」を持ちます。そこが怖いと思います。

障がいのある人たちはなんとなくいや、怖い、近寄りたくない、社会のお荷物、社会の負担、といった「偏見」「思い込み」は彼らの生きにくさを生むだけでなく、社会を貧しくします。

そんな中にあって今回の「哲学対話」は、今までにない新しい希望を見せてくれた気がしています。あとで送られた来た学生さん達の感想は、社会が見失っている新鮮な目線を感じました。

参加した学生さん達の感想です。

●●●

ぷかぷかさんとてつがくたいわする。

お話をいただいたときから、どんな話が出来るのだろうかとワクワクしながら、一方で上手く私の考えを伝えられるか不安な気持ちでいました。

でもそれは杞憂に終わりました。

気づいたらお互いに好きな電車の話やディズニーの話で盛り上がっていました。僕たちから話すのではなく、ぷかぷかさんからどんどん質問が来る。しかもその質問からは、心から聞きたいという想いが伝わってくるんです。

てつがくたいわをしていると、こういう聞き方をしたらもっと深まるかな、面白くなるかな、みたいな思惑がつい私は働いてしまいます。

そんなことよりも、もっと純粋に心から繋がろうよ、話そうよ、という姿勢をぷかぷかさんから学びました。

今回2時間も話しました。でももっと話したいことがたくさん出来ました。

特に天野さんともっと電車について語り合いたいです!

てつがくたいわは、社会が作り出している障がいのある人とない人という枠組みを壊し、その場にいる人たちが繋がることを可能にするマジックです。

そのマジックを通して、今回ぷかぷかさんと繋がりがもてたことはとっても嬉しいです。

近いうちにまた遊びに行きます!

ありがとうございました!

クリームパンとても美味しく、幼少期の味を思い出しました。

これもまた一つのマジックですね。

●●●

この度は貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。ただでさえ突然知らない人たちが大勢で押しかけて、その上録音機材の設置やテレビ収録なども加わり、かなり非日常の空間になっていたことと思います。しかしそんな中で、哲学対話のもつ魅力が大いに発揮されたのではないでしょうか。私の考える哲学対話の魅力は大きく分けて二つあります。以下、おとといの対話のことを交えて、一つずつ述べてみようと思います。

第一に、場の空気が一つになって居心地よくなること。今回も対話が始まったとき→中盤→終盤と徐々に場があたたまって、「もっとお話ししていたい」と思える一つの共同体がつくられていったように感じました。特に、さいとうさんは対話の終盤でディズニーランドの話になった際、私たちに問いをたくさんかけてくれました。その問いに考えをめぐらせてから答え、また問われ、考え、答え…という行為を繰り返しているうちに、自然と一つになっていく感覚がありました。これぞ対話の醍醐味であり、私が哲学対話をやめられない理由でもあります。

第二に、新しい価値観が生み出されることです。今回は対話内容よりも対話している状況そのものに意味があり、多くの学びがあったと考えます。対話後も、私の中で価値観がぐるぐる揺らいでいます。例えば、障がいについて。ぷかぷかさんたちはみなユニークで楽しく、もっとお話ししてみたいと思わせる魅力をもっていました。いわゆる「障がい」と呼ばれているものがその人にあろうとなかろうと、自分だけの魅力は誰しももっています。私たちがやるべきことは、その魅力を最大限に発揮することではないでしょうか。そんなことを喚起させられる対話の時間だったように思います。

今回の哲学対話は、対話の魅力・人間の魅力を再確認し、新しい発見もあったという点で、貴重な経験となりました。このような機会を与えてくださり、感謝しきれません。ぜひまたご一緒に何かできればと思います。ありがとうございました。

●●●

ぷかぷかさんでの初めての哲学対話は、お仕事の好きなところ、趣味、苦手なこと、絵を描くことなどについて対話をしました。

私は対話の間、皆さんの言葉や表情、仕草に注目せざるを得ませんでした。それは「障害者」との哲学対話だからではありません。ぷかぷかさんたちがとても素敵に見えたからです。素直で優しくて率直な発言の一つ一つがあたたかく、その人らしさに溢れていました。

私は、最近、色々なことにとらわれて哲学対話でありのままに自分らしくあることがなかなかできずに悩んでいました。しかし、今回の哲学対話から、難しく考えずに目の前の相手に向き合うこと、自分の思いに素直であること、そして、のんびり楽しむことを学びました。

哲学対話のいいところは、じっくり聴き、問い合うことでお互いをよく知り、仲良くなれるところだと思います。私はすっかりぷかぷかさんのファンになってしまったので、ぷかぷかさんたちともっともっと哲学対話をしたいです。今後ともよろしくお願いいたします。今回は本当にありがとうございました。

●●●

私もぷかぷかさんの皆さんと同じで今日が初めての哲学対話でした。知的障害のある方が多くいらっしゃると聞いていたので、どのような感じになるのか全くわからず、楽しみである一方少し不安に思っていました。しかし、実際に哲学対話をしてみると、普段ゼミ生同士で対話している時よりも自分の考えを素直に伝えてくださる方が多く、上手く対話できるのか?という心配は一瞬で消え去りました。

踏み込んで障害の話をしていいのかどうかわからず、初めは手探りでしたが、皆さんがご自身から障害についての考えをお話しして下さり、触れてはいけないと思っているのは自分の誤解であることに気づかされました。

ぷかぷかの皆さんは、こちらがハッとするような意見を多く出してくださり、改めて自分の生き方や仕事に対する考え方を振り返ることができました。

●●●

哲学対話の中で、「辛いことや大変だなと思うことはありますか」という質問に対して、「ない」とおっしゃっていたのを聞いて、私が普段「辛い辛い」と思う時というのは逆に何がそう思わせてるのかなと、新しい問いをいただきました。

とても楽しい時間をありがとうございました。お弁当もごちそうさまでした。とても美味しかったです!

電車好きのアマノさんの絵。湘南ヴィヴィットアート展に出品しました。50cm×80cmの大作です。

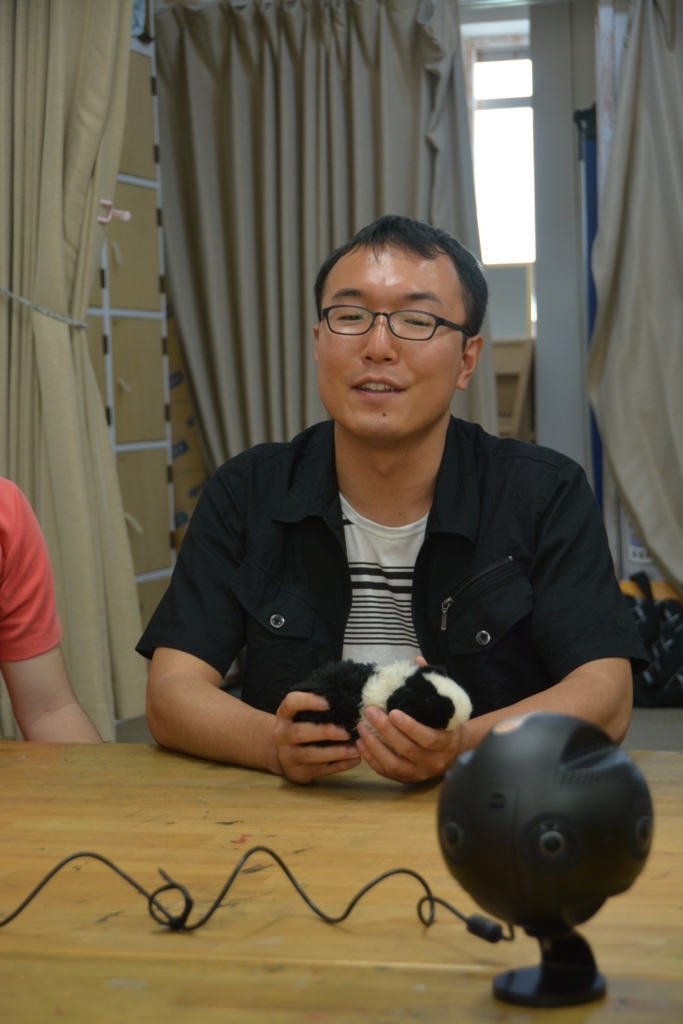

カメラが3台も。NHKとぷかぷかが依頼したロゴスフィルムの人たち。

取材に来たマスコミの方は

きのうは、なにもテーマを決めずどんなふうに議論がつながっていくのだろうと、はじめはすこしハラハラとしながら見ていたのですが、口火をきったのがぷかぷかさんで、最初は少し緊張していたのかぎこちなかった学生さんの雰囲気が、どんどんときほぐされて和やかになっていったのがとても印象的でした。

また、単にぷかぷかさんから話をきく、ということにとどまらず、電車やディズニーなど、本当にふだんの友達や家族との会話のような自然な会話もいつのまにかうまれ、次のワークショップのアイディアまででてきて、高崎さんのおっしゃっていた「フラットな関係」の一端が垣間見えた、とてもいい映像になったのではないかなあと感謝しております。

★たくさんの写真は取材に来た毎日新聞の方に撮っていただきました。1時間ちょっとの時間で198枚も撮ってくれました。いい写真がたくさんありました。今回はその一部を使わせていただきました。

★ロゴスフィルムの人たちに撮っていただいた映像は編集し、「ぷかぷかさんと哲学対話」(仮題)という作品に仕上げます。障がいのある人たちとの関係を作る上での新しい切り口みたいなものが見えてくると思います。DVDにして、あちこちで上映したいと思います。できあがりましたらまたお知らせします。