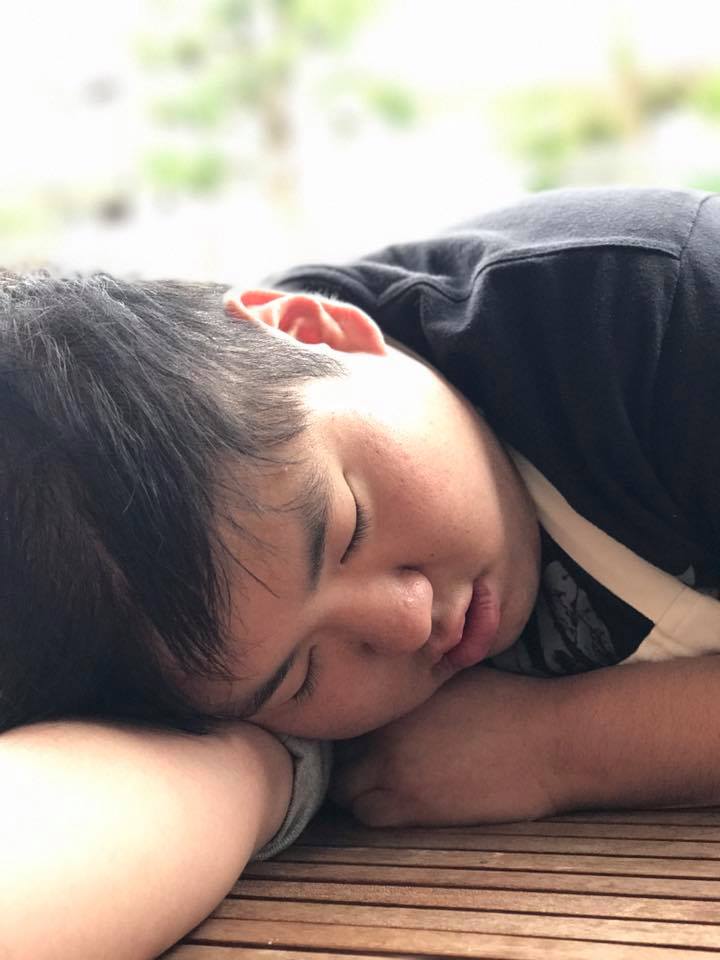

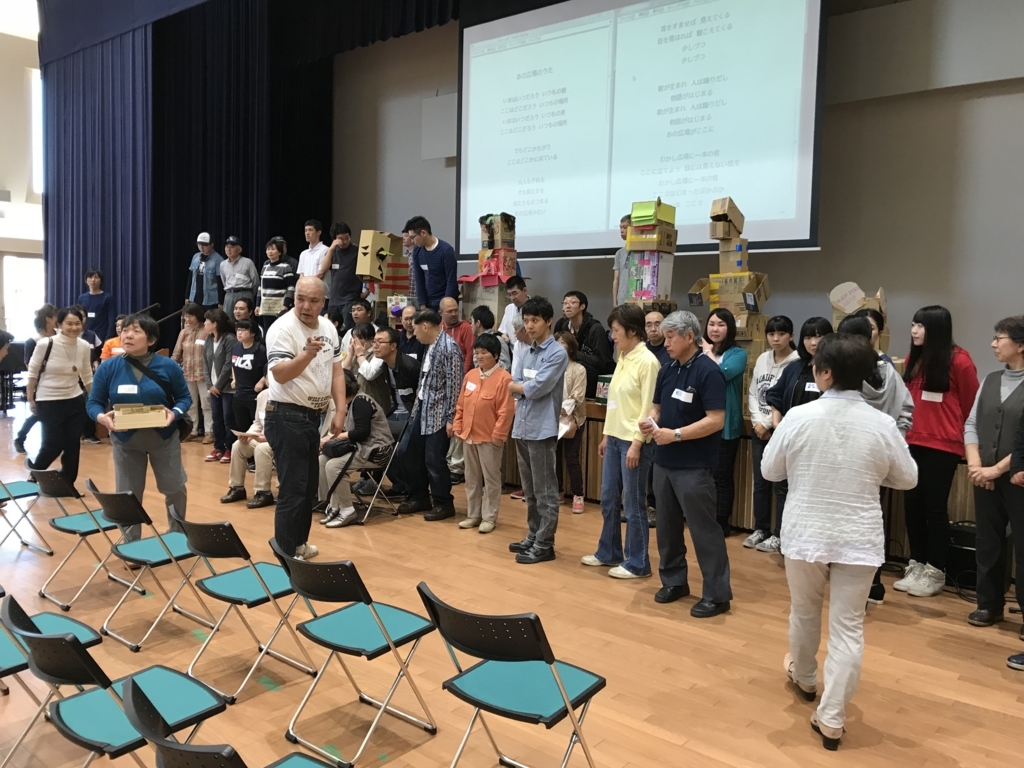

桜美林大学で「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がトク!」をテーマにした授業をやってきました。わずか1時間半の授業でしたが、終わったあとこんな顔になりました。

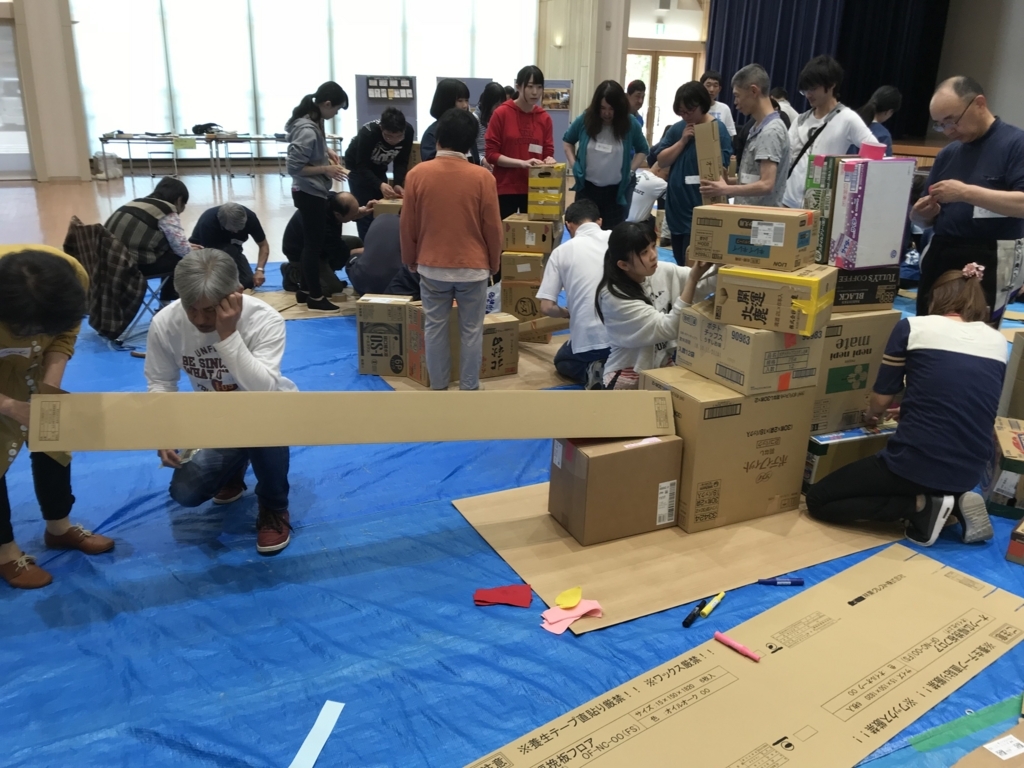

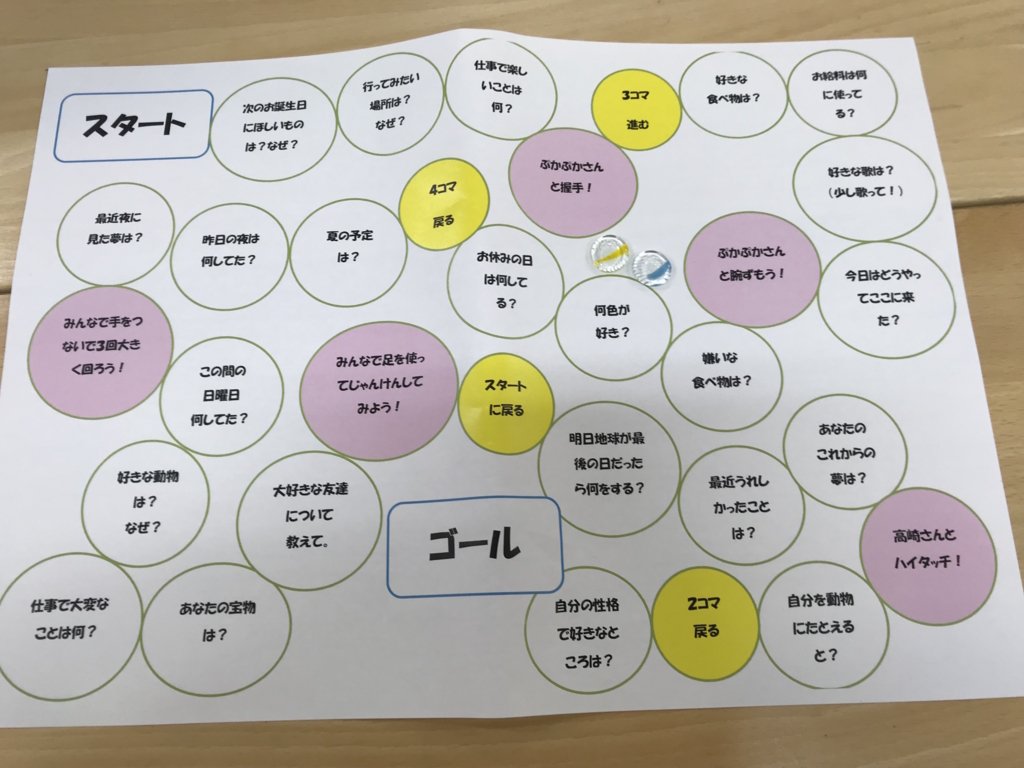

「トク!」という言葉が、しっかり届いた感じのする顔です。これは私が「トク!」についてお話ししたのではなく、上映会のあと、ぷかぷかさんと「すごろく」をやった結果です。やったのはこんな「すごろく」です。

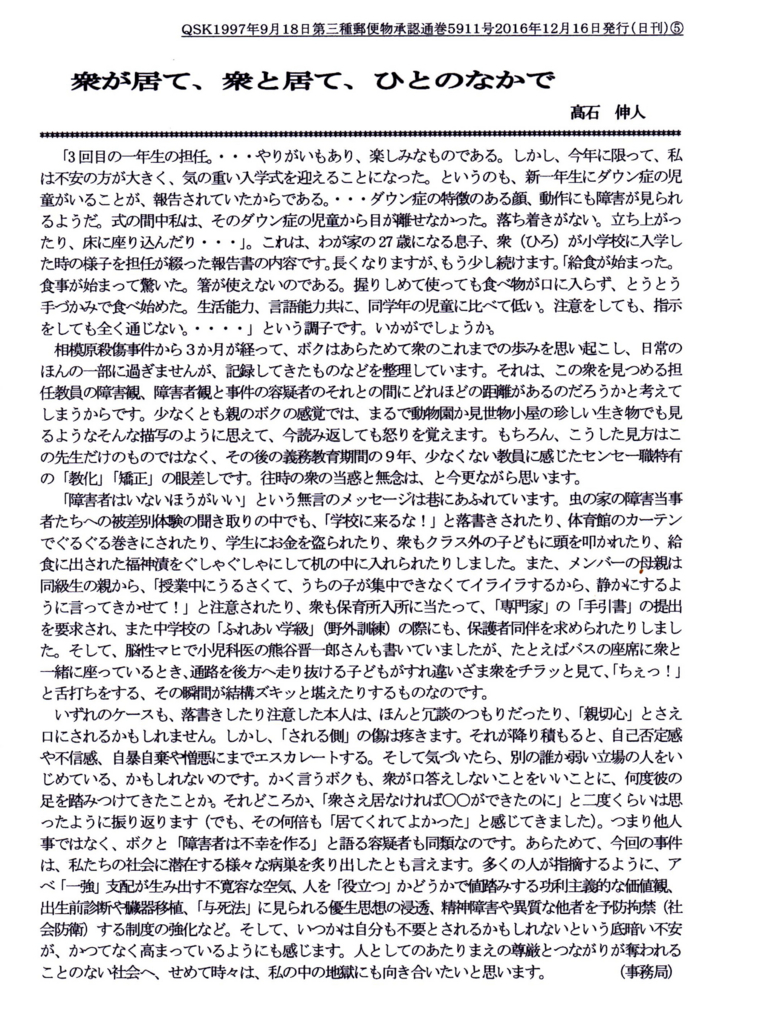

担当の林先生の授業案

私がぷかぷかさんに惹かれているのは、話をしているとあったかい気持ちや楽しい気持ちになるからです。

「え!?そんな発想出てくる~!?」という驚きや、スキンシップのあったかさ、自分の世界に没頭している彼らを見ることでうまれるうらやましさ、自分のことや生活、社会をふりかえる時間ができること、とにかく彼らといると楽しいことです。

こういう驚きやあったかさ、楽しさ、自分を見つめることを「すごろく」を通してぷかぷかさんを知ることから感じてもらえたらと思いました。

「すごろく」には「お休みの日は何をしていますか」「お店で好きなパンは何ですか」「お仕事で一番すきなことは何ですか」のようなものをコマに書いておき、ぷかぷかさん→参加者1→ぷかぷかさん→参加者2→ぷかぷかさん→参加者3という形で各グループ進めていくのがよいと思います。

この「すごろく」というアイデアが見事にヒットしたのです。

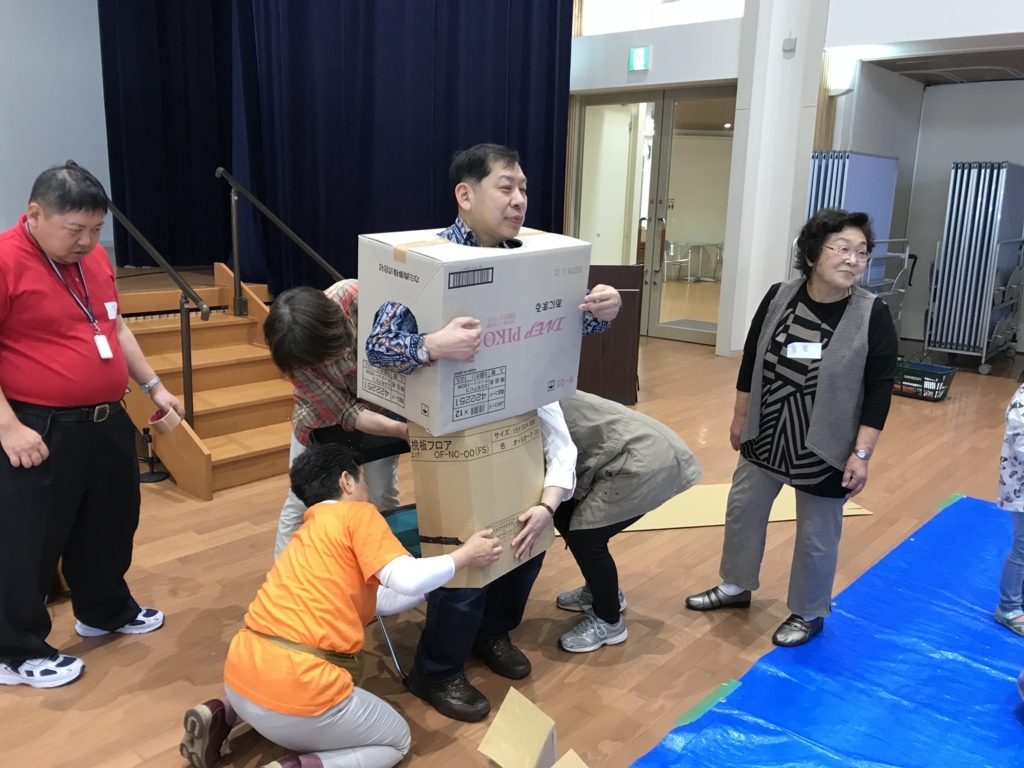

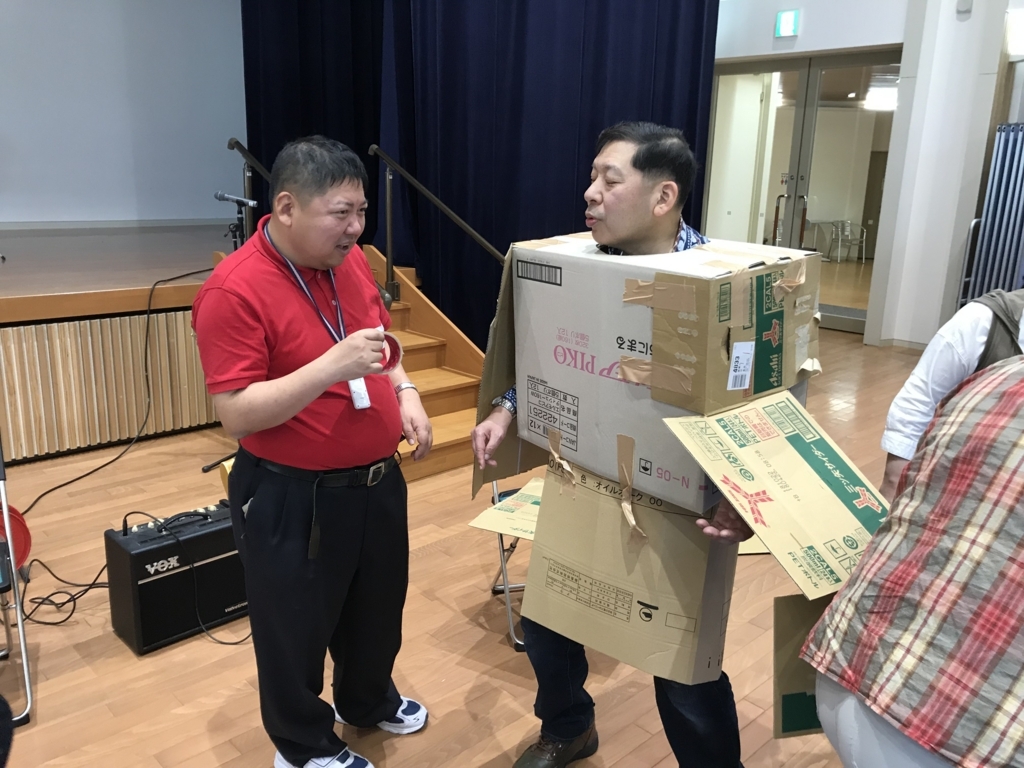

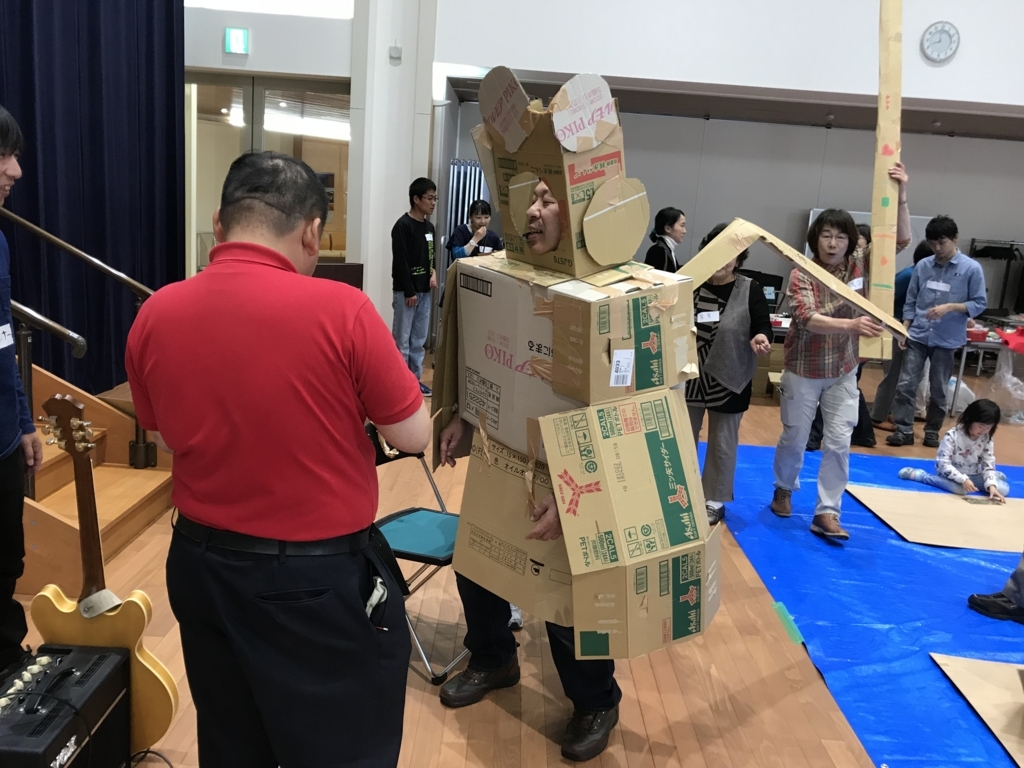

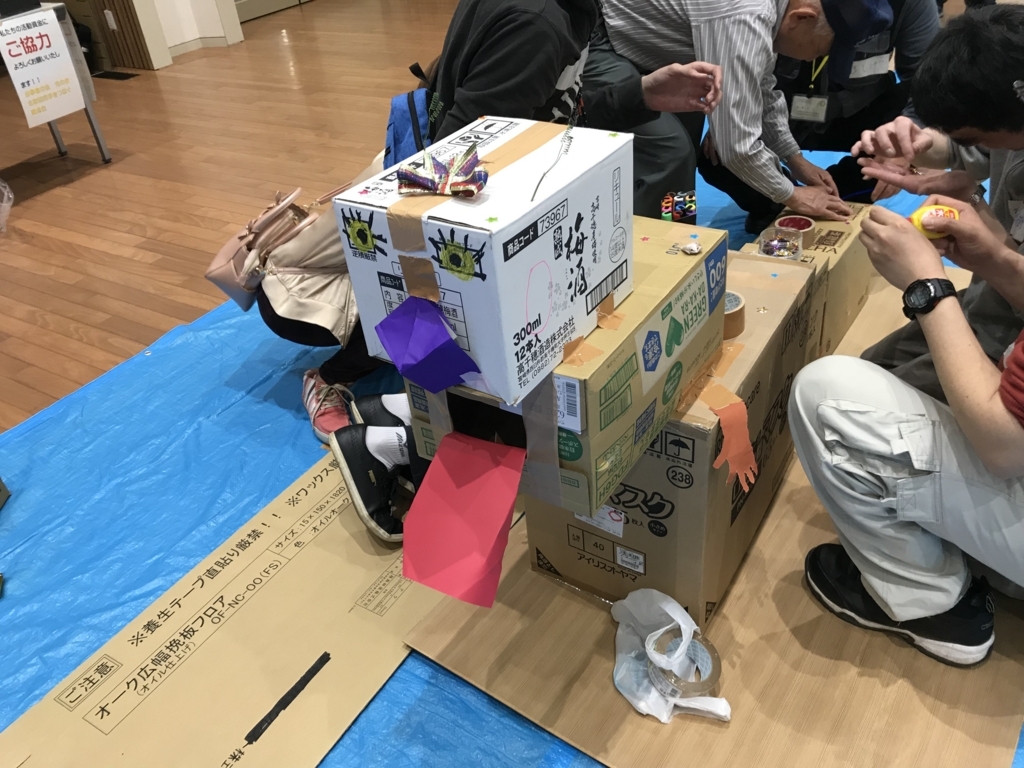

こうやってぷかぷかさんと腕相撲をやったり、

お話を聞いたり

みんなで手を繋いでぐるぐる3回まわったり、ハイタッチしたり、ただそんなことやっただけなのですが、帰り際にはこんな顔になりました。

共生社会を作ろうとか、共に生きようとか、そんなかっこいい言葉はいらないのです。「すごろく」という誰でも楽しめる遊びをいっしょにやっただけで、お互いこんないい顔のできる関係ができるのです。

「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がトク!」という言葉を理解したのではなく、もう全身で感じとった顔ですね。

「障害者は犯罪を犯すのではないか」と彼らに近寄りもしない大人達は、どう考えてもソン!しています。彼らとおつきあいしないなんて、もったいないです。

区役所の人権研修会でも、この「すごろく」を今度はやってみようと思います。人権研修会が終わって、みんなでこんな顔ができたら、人権研修会は大成功です。

学生さん達の感想

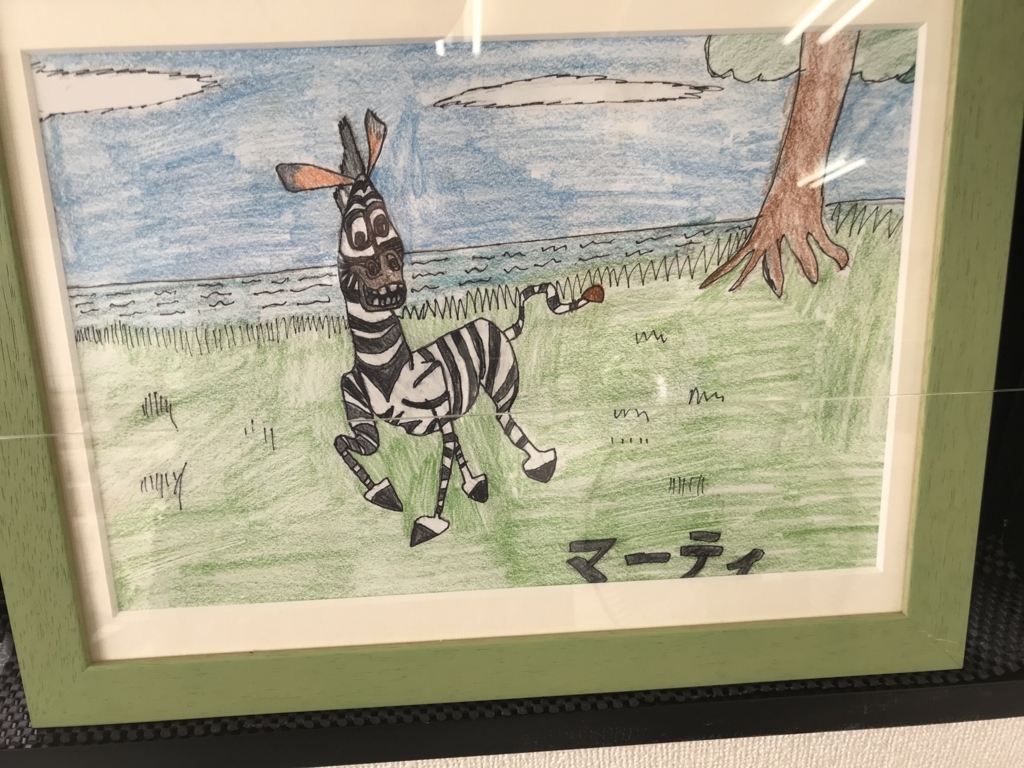

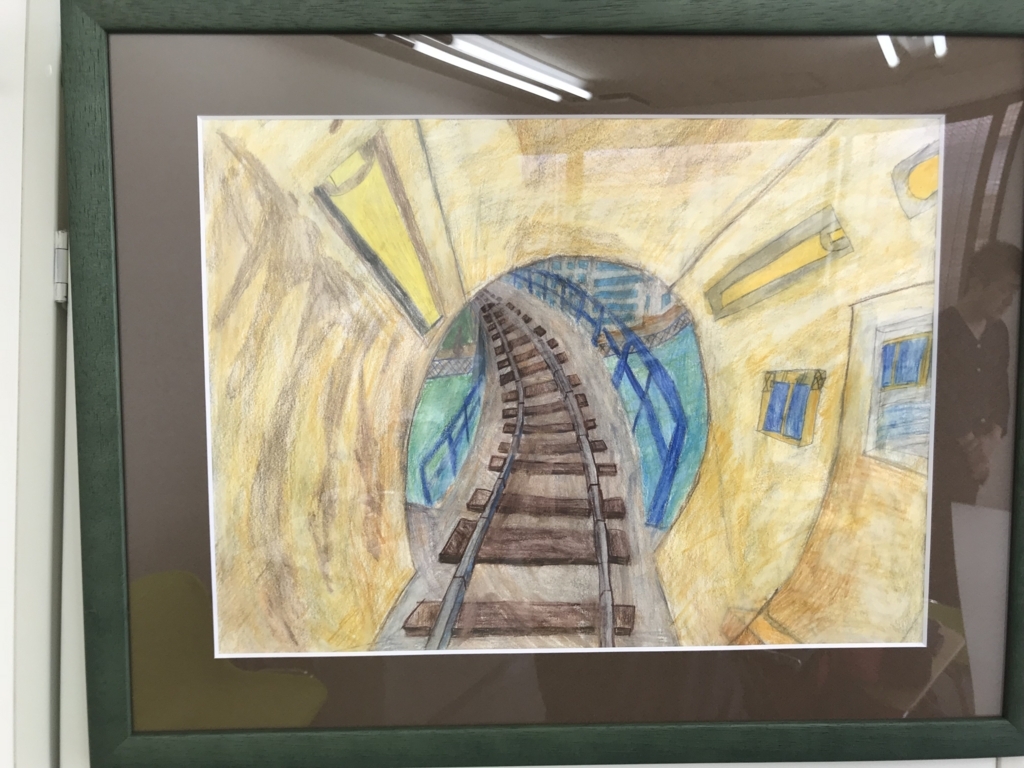

・ 今日の授業を通して、ぷかぷかさんが実際にどういう活動を行っているのか、またそれに携わった周囲の関係者がどういう気持ちで接しているのか少し分かった気がする。また、すごろくを通してぷかぷかさんの趣味が高速道路の絵を描くことであることを知り、とても驚いた。高速道路というところに視点を向けられるのはすごい才能だと思った。今日の授業を通して、人と話すことの大切さに再び気づかされた。

・ すごく楽しかったです。すごろくの勝ち負けよりも内容に夢中になれて、ぷかぷかさんを含め周りの方のことも知ることができました。ボランティアなどとは違って、一緒に遊ぶことができて、いつもと違う感じがしました。ビデオを見てお店に行ってみたいと思ったし、話を聞いて、大変だと感じることが同じだったり、趣味が同じことが発覚したり、話さないと分からないことがたくさんありました。今日は参加してよかったです!

・ 最初はぷかぷかさんに「笑顔が少ない」と言われてしまったのですが、ゲームを通して最後には「笑顔が増えた」と言ってもらえました。初対面が多い中で、がんばって自分の思いを伝えている姿に勇気をもらえました。

・ この空気感がとても居心地の良い時間でした。これが人を耕す、豊かにする時間。場所を共にするだけで人をつなげていく。ことばを交わすと笑顔が生まれる。作業内容ももっと知りたいと思いました。今日はありがとうございました。

・ 映像を見て、ぷかぷかさんがとても楽しそうに活動をしている様子が分かりました。アートやパン、お惣菜作りも想像していたよりも本格的に行っていて、ぜひ見学に行きたいと思いました。自分自身知的障がいのある方々と関わるボランティアをしているので、障がいがあってもなくてもその人がその人らしく生きられる環境というのはとても大切だと感じました。

・ 冒頭の映像で、いわゆる「健常者」がぷかぷかさんたちと普通に過ごしてたくさん笑っている姿を見て感動しました。すごろくを通して、ぷかぷかさんや留学生、そして大学生みんなの思いを知れて楽しかったです。こうやってお互いに「同じ目線で楽しめる」というのが、みんなにとって生きやすい社会なのだと思います。

・ 今日は本当にいい経験ができたなと思います。ぷかぷかさんの好きな食べ物や趣味などたくさん聞けました。お仕事をして、自分の好きなことをして、時間の使い方が上手だなと思いました。見習いたいことがたくさんありました。とても楽しい時間を過ごすことができました。

・ 最初はお互いに緊張していましたが、ゲームなどを通してだんだん話せて、ゲームの中の質問に答えるだけでなく、そこから発展した会話もできました。また、ぷかぷかさんから「みなさんはどうですか?」と質問をしてくれたことがとてもうれしかったです!また、嵐が大好きでその話をしているときに本当にうれしそうで、目がキラキラしていて好きなことに夢中な姿がステキでした。このような機会があってよかったと思ったし、もっと話してみたいと思いました!

・ 今日の授業を受けて、ぷかぷかさんとみんなと話してすごくおもしろかった。一番印象に残っているのは、ぷかぷかさんはユーモアがあり、自分が趣味あるものを学ぶことや積極的に生活していることです。

・ 今回の授業ではじめてここまで障がいのある方と深く関わることができました。自分の考えていたことより色々な面で想像を超えていました。普段友達と話しているのと全く変わらないし、とても良い経験になりました。

・ すごろくゲームがあったから話しやすかった。話してみると興味があることにはすごく熱心に話してくれてみんな和気藹々と話せてよかった。また、パン屋さんにも行ってみようかなと思った。大学に来てみんなと話すって、私がもしぷかぷかさんの立場だったらできないんじゃないかと思った。やさしくて強い方だなと思った。

・ 最近は障がいのある人と接する機会はほとんどなく、小学生のとき以来だったので、とても懐かしかった。教職をとっており、これからも関わっていくので相手の考えを理解できるようになりたい。

・ 今日はぷかぷかのみなさんと交流して楽しかった、というのが正直な感想です。話を聞いたりするだけが今回の授業だと思っていたので、交流できたことは貴重な体験だった。内向的な人が多いと思っていたが、自分の意見をしっかり述べていて驚いた。