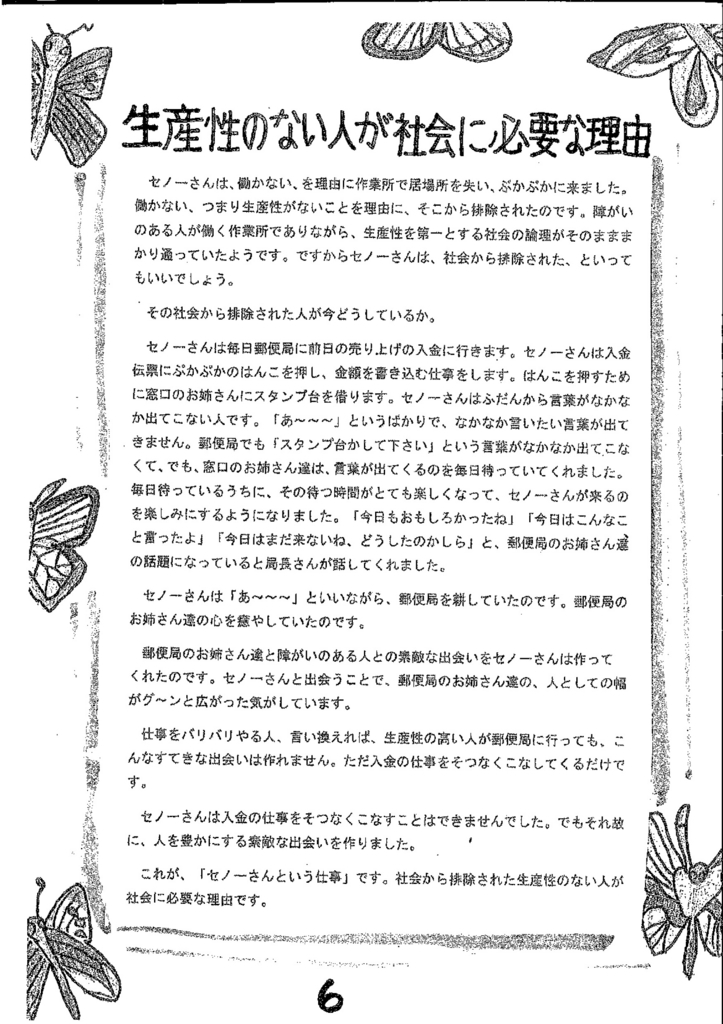

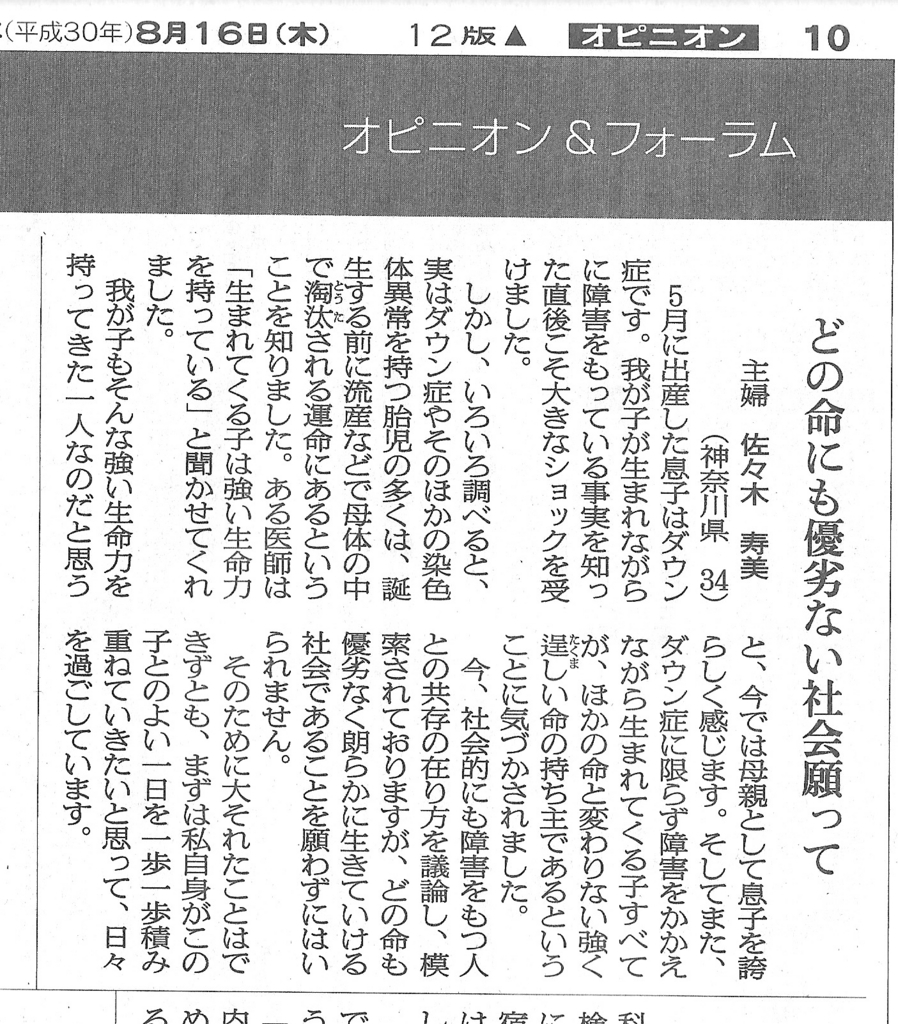

中央官庁で「障害者雇用」の数を水増しした、という情けない事件がありました。「障害者雇用」を本気で考えていない証拠ですね。ま、役人なんてこの程度だとは思っていましたが…

「障害者雇用率制度は障害者への差別を禁じ、就労機会を広げるのが目的」

と書かれていますが、

「障害者を雇用することの意味」

といったものは書かれていません。

ですから、現場の人間にとっては

「法律で何%以上雇用しなければならない」(国が2.5%、企業が2.2%)

からやっているだけで、単なる数あわせでしかないのだと思います。

だから今回のような水増し事件が起こる。

その人にいて欲しいから雇用したのではなく、法律で無理矢理雇用させられたのであれば、雇用した側も雇用された側も、お互い辛いものがあると思います。

昔から思っていることですが、「障害者雇用」というのは、企業を豊かにするものだと思います。障がいのある人がいることは、ただそれだけで豊かなものを生み出すからです。

障がいのある人たちを雇用することで、結果的には企業の業績が上がった、という話もありますが、もう少しちがう評価、つまり「彼らの雇用は企業を豊かにする」という評価こそ、現場で共有すべきものだと思います。

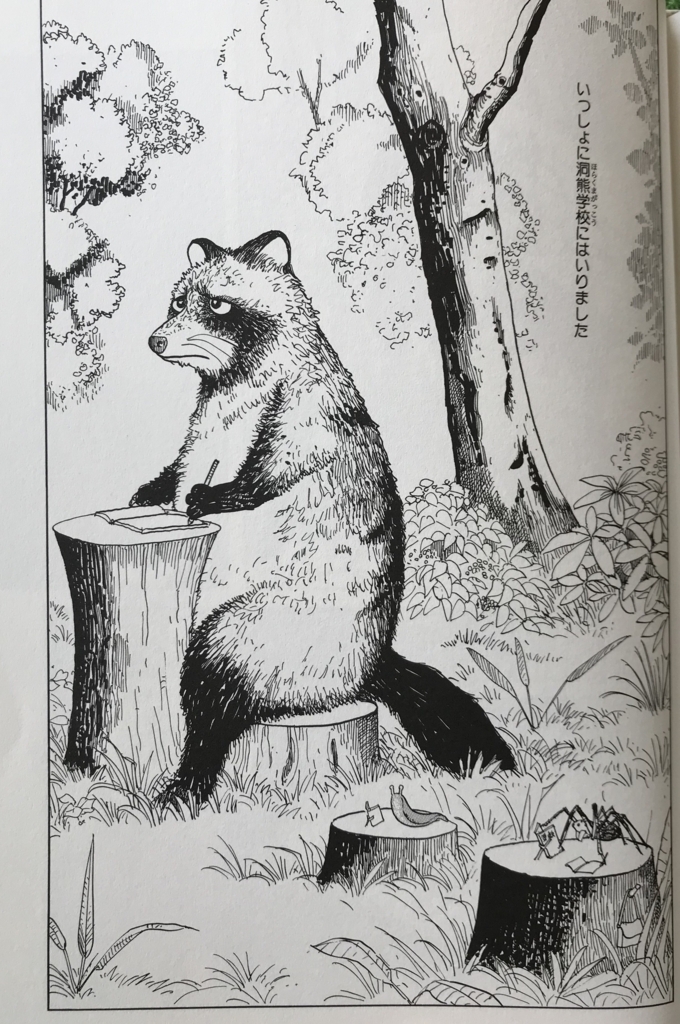

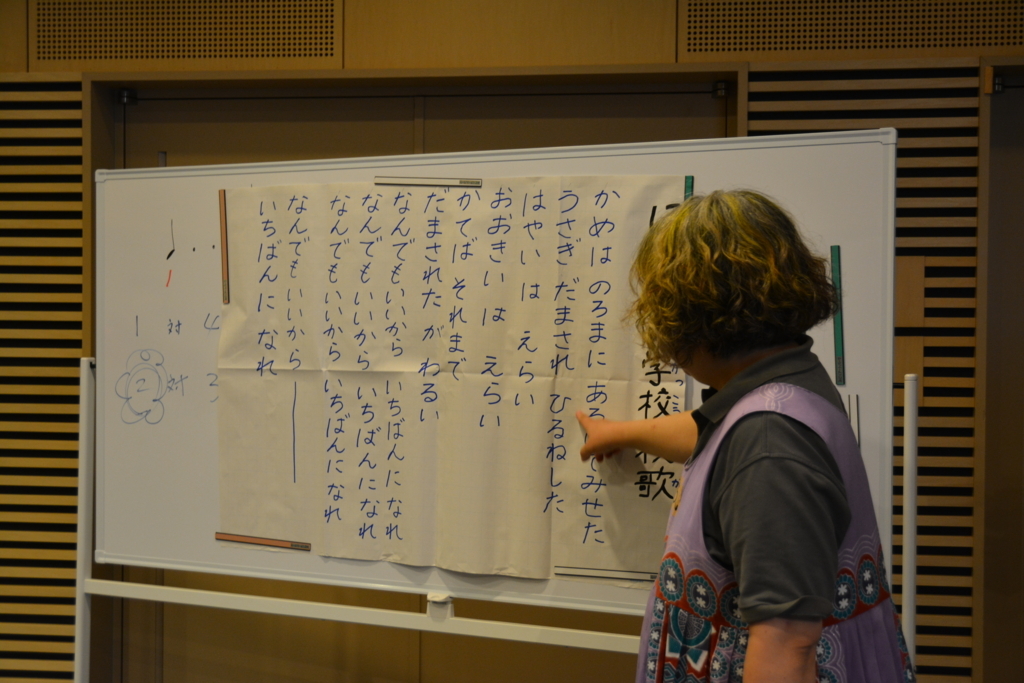

養護学校の教員になって最初に受け持ったのは、障がいの重い子ども達でした。おしゃべりすることも、字を書くことも、一人で着替えをしたり、トイレの始末をすることもできませんでした。そんな子ども達でしたが、そばにいるだけで気持ちがなごみ、心がほっこりあたたかくなるのでした。

人が存在することの意味を、そんなふうに重い障がいのある子ども達が教えてくれたのです。

彼らが安心していられる社会こそ、豊かな社会です。

生産性が優先し、生産できない彼らが排除される社会は、豊かさを失い、だんだんやせこけていきます。私たち自身が生きにくくなります。

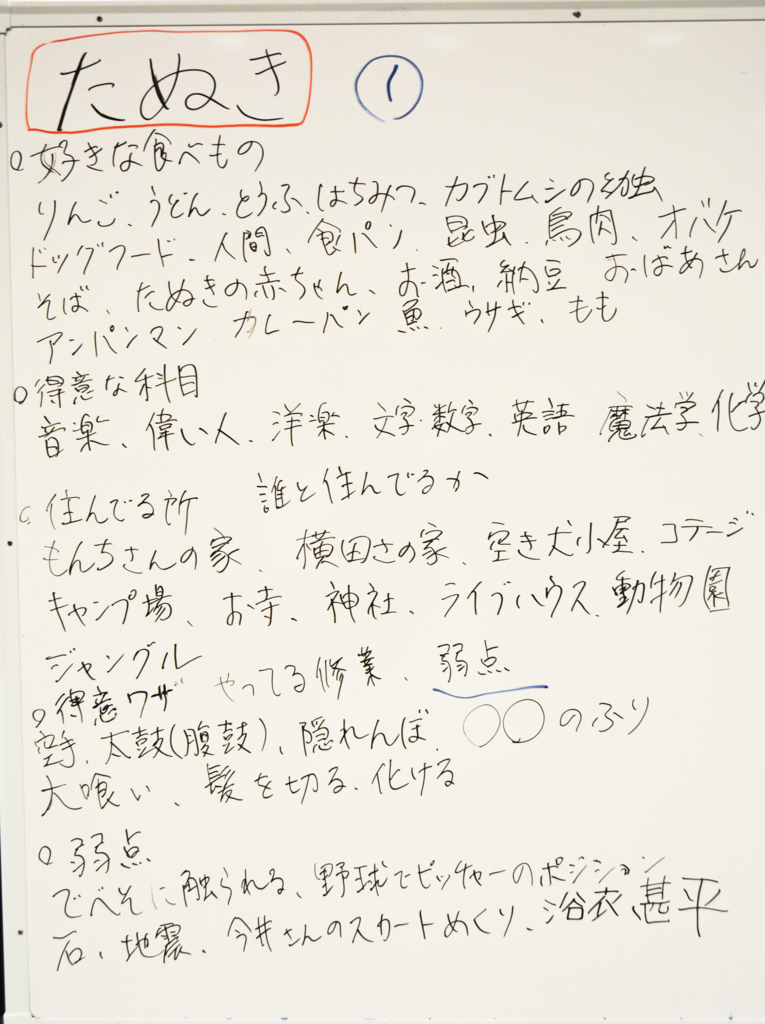

障がいのある人がいること、そのこと自体に「価値」がある、ということをぷかぷかは見つけてきたと思います。ぷかぷかさん達がありのままに振る舞うことで、ファンができ、ぷかぷかの売り上げを生んでいます。ぷかぷかさんがいること自体に「価値」があるのです。

写真の二人は何をやっているのかよくわからないのですが、でも、こういったことがぷかぷかのやわらかでほっこりした空気感を生み出しています。

ぷかぷかさんがいることの意味を一生懸命考えて考えて考えたあげくに、ぷかぷかさんがいること自体に「価値」があることに気づくことができたと思っています。

これを企業目線で考えるとどうなるでしょう。ぷかぷかは就労支援の事業所だからそんなことができた、ではなく、そういう事業所にできたことが企業にできないことはない、というふうに考えてみたらどうでしょう。企業の中で障がいのある人がいること、そのこと自体に「価値」を見いだすにはどうしたらいいか、を考えるのです。

生産性ではない、別の価値基準を持ってこないと、この問題は解決しません。たとえば、彼らがいることで生まれるほっこりしたあたたかさに価値を見いだせるかどうか、といったことです。

企業でそんなことやるのは無理、といってしまえば、そこでおしまいです。でも、どうしたらいいのか、を必死になって考えれば、そこには新しい可能性を持った未来が生まれます。

障がいのある人たちが企業にいることの意味、それを必死に考えるところにこそ、企業の豊かさが生まれるように思うのです。「障害者雇用」が生み出す豊かさとは、まさにここにあります。

生産性ではない別の価値基準が見つかれば、障がいのある人たちだけでなく、すべての人にとっても、生きることがもう少し楽になるはずです。

「障害者雇用」の意味、価値を本気で考えると、すべての人が今よりももう少し幸福になると思います。