先日上映会とトークセッションをやった筑豊「虫の家」発行の「虫の家だより」にとてもいい話が載っていたので紹介します。「虫の家」の代表高石さんの息子さんひろ君はダウン症です。その姪にあたる方の作文です。

私のおじさん

高石萠々

私にはダウン症のおじがいます。みなさんは「ダウン症候群」を知っていますか?この病気は生まれつきの染色体異常による疾患で、現時点で治療法は存在しません。この病気の症状は、身体的発達の遅延、特徴的な顔つき、軽度(人によっては重い方もいます)の知的障がいなどがあげられています。でも本当に大切なのは、そんな机上の知識よりも、ありのままのおじに会うことだと私は思っています。

私は、幼い頃からおじが常に近くにいるので、おじのことを「ひろ兄ちゃん」と名前で呼んでいます。おじは私にとっては兄のような存在です。おじは私に

「ももちゃん、おばさん!」

と、よく言います。今は慣れているので、笑うことができますが、小学生の頃は戸惑いがありました。

私が小学生の頃、友だちが家にあそびに来たときに友だちの妹が、私のおじを見て

「あの人、なんか顔が変」

と、いったことがあります。それを聞いたとき、とても悲しくなり、同時にいらだちもありました。おじはいつも、優しくほほえんでいるけど、どのくらい傷つき、辛い思いをしてきたのだろうか。きっと数え切れないほどだと思います。

おじは小学生の頃、給食の時間に、みんなの嫌いな食べ物の残りを引き出しに入れられたり、すれ違ったときに頭をたたかれたり、たくさんのイジメにあっていたと聞きました。これが今の障がいのある人たちに対する多くの私たちの態度です。おじは、意志をうまく伝えることができないので、いやなことをいわれたり、たたかれたりしても、相手に「やめてくれ」とうまく伝えられません。この苦しみに30年近くも耐えてきているのです。

2年前、相模原障害者施設殺傷事件が起こりました。この事件は私にとっては忘れることのできない恐ろしい事件になりました。容疑者である植松聖は

「役に立たない障害者なんて、いなくなればいい。いなくなった方が、家族は楽になる。」

そう答えました。また事件を起こす前に「世界が平和になりますように」とツイッターに投稿していたそうです。

この世の中は、役に立つ人間しかいることができないのですか。障がいのある人がいなくなると、家族は楽になるのですか。障がいのある人がいなくなると、世界は平和になるのですか。

少なくとも私たち家族は、おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります。

誰にでも、得意なこと、苦手なことがあります。ただ障がいのある人は苦手なことが少し多いだけで、私たちにない素敵なところもたくさんあります。

いのちは、役に立つ、立たないに関係なく、尊いのです。

私のおじも施設でそれなりの仕事をしています。私は容疑者のように考える人がいる限りは、世界は平和にならないと思います。

もし、容疑者が叔父の通う施設の職員だったら、おじは殺されていたかも知れません。また、近くに容疑者のような考えを持っている人がいるならば、今、おじがねらわれているかも知れません。そう思うと恐ろしくてなりません。

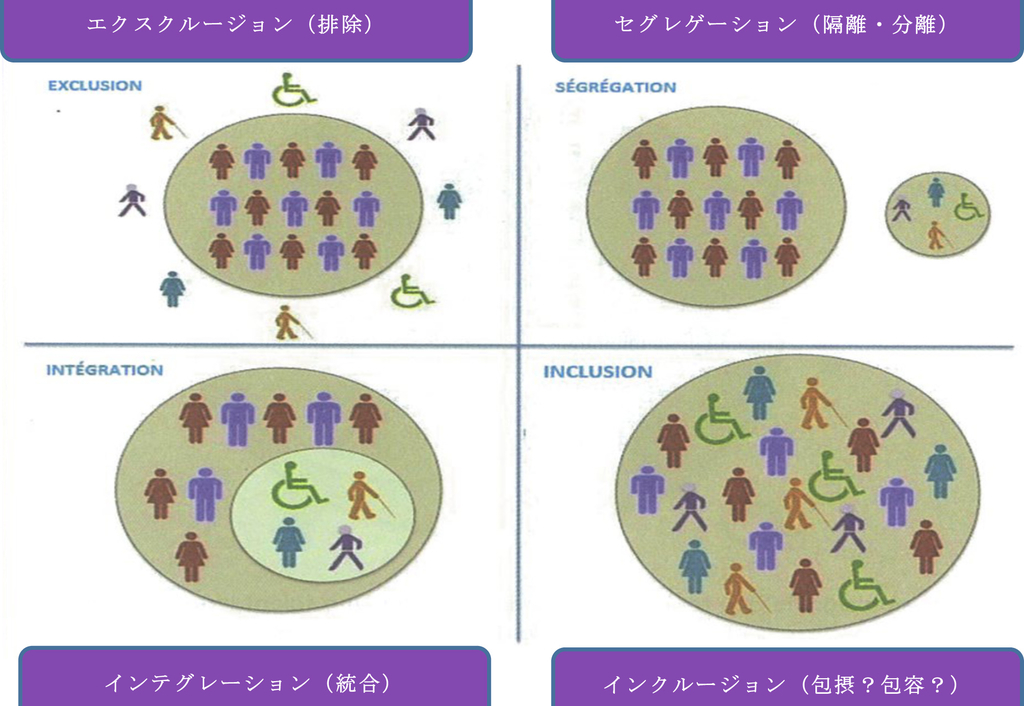

私は、障がいのある人について、子ども達だけでなく、大人達にも知ってもらうことが大切だと思います。誰でも、はじめは戸惑うことがあるかも知れません。そこから、誰もみんな違う、違うから一人ひとりが大切で、平等なんだ。差別は絶対にしてはいけないんだ、ということを理解することができるようになると思います。そのためには学ばなければなりません……

小竹中学校3年生

すばらしい作文だと思います。

相模原障害者殺傷事件の犯人の「障害者はいなくなればいい」に対して、こんなふうに書いています。

【 少なくとも私たち家族は、おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります。】

これほど明確なメッセージはないと思います。ダウン症の「ひろ兄ちゃん」とどんなおつきあいをしていたのかがよくわかります。「ひろ兄ちゃん」は萠々ちゃんにとって優しくて楽しいおじさんだったんだろうなぁ、って思います。ダウン症という障がいを持ったおじさんではなく、どこまでも「優しくて、楽しいおじさん」。

そういう関係は、「障がいがある」ということを簡単に超えてしまうのだろうと思います。「ひろ兄ちゃん」と萠々ちゃんの間には、「障がい」はありません。

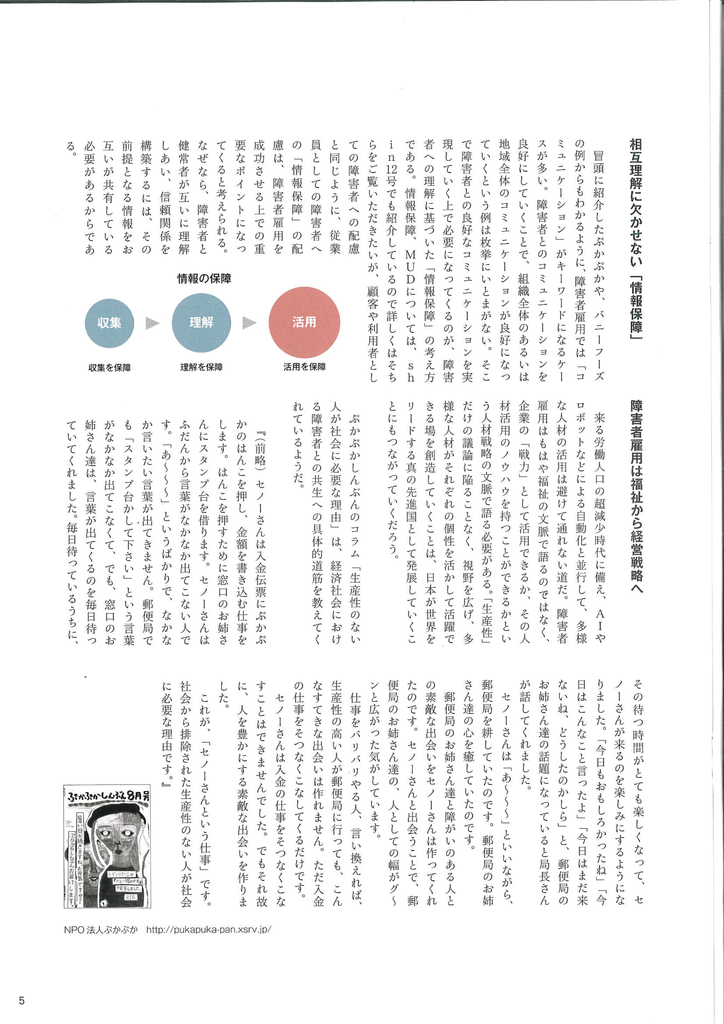

「虫の家だより」の同じ号に私の「生産性のない人が社会に必要な理由」というブログの文章が載っているのですが、「そんなふうにアーダコーダ言わなくても、その人がそこにいる、ただそれだけでいい」と高石萠々さんは書いているのです。「いのちは、役に立つ、立たないに関係なく、尊いのです。」と。

本当にそう思います。その人がそこにいる、ただそれだけでいい。

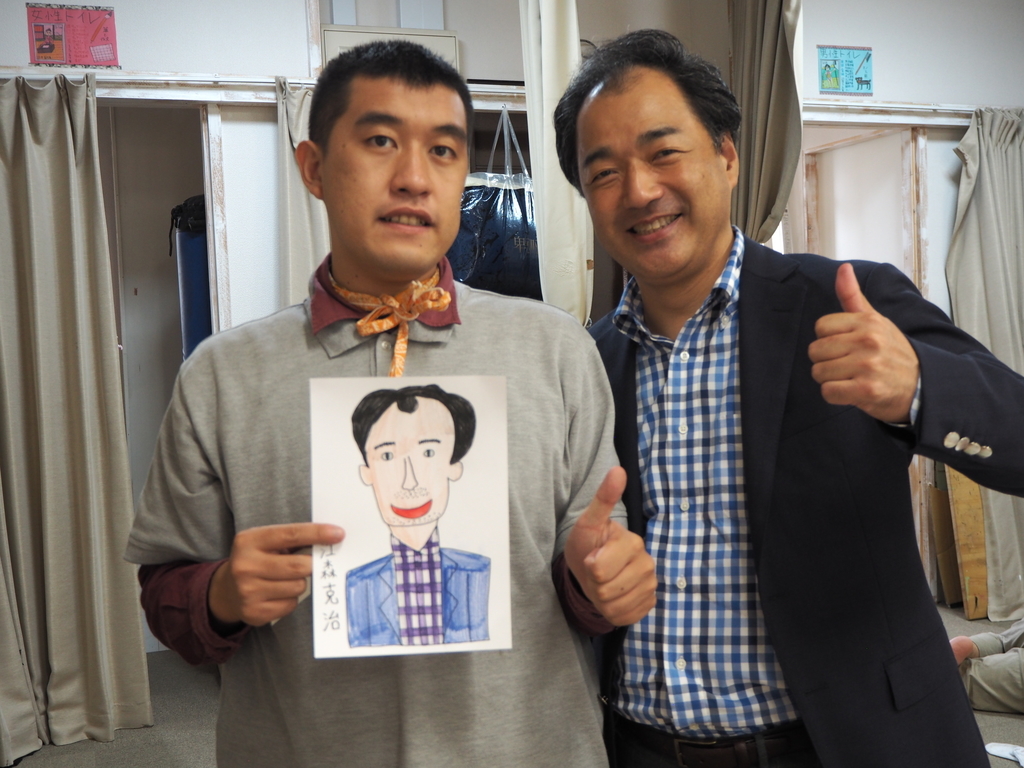

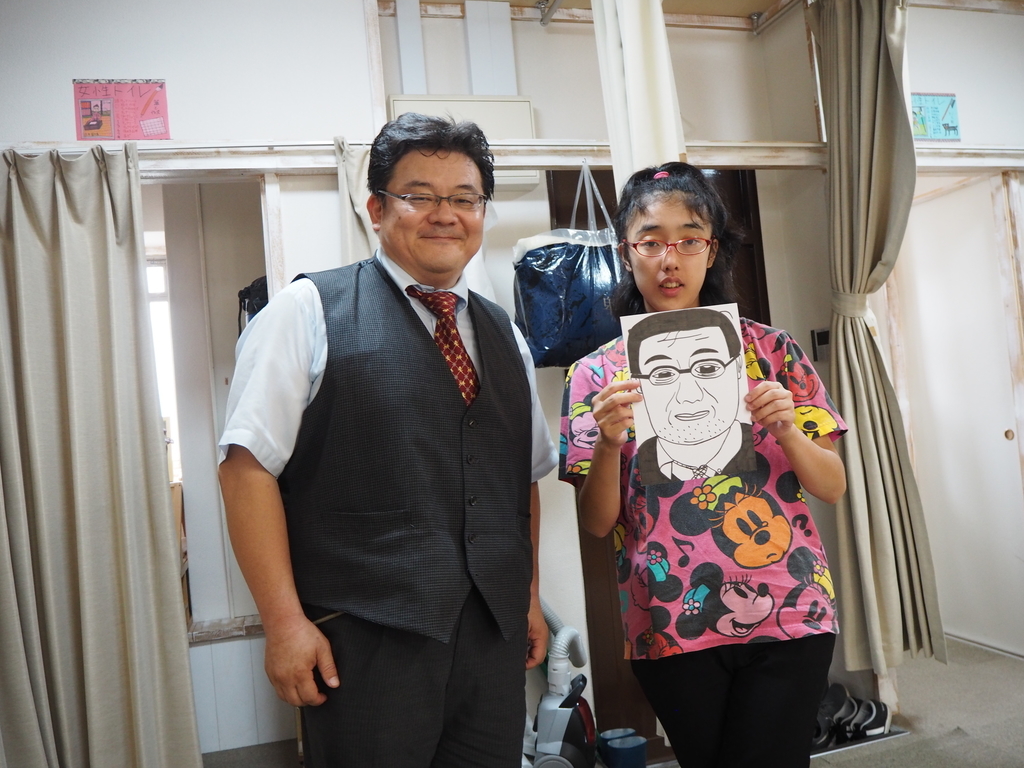

障がいのある人について、みんながそんなふうに感じ取れるようになるにはどうしたらいいんだろうと思います。やっぱり彼らとフラットにおつきあいする機会をあちこちで作ることだろうと思います。何かやってあげるのではなく、一緒に一日を楽しむような関係、「優しくて、楽しいおじさん」と思える関係を作ることだろうと思います。

ぷかぷかでは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」と思える関係を作ってきました。彼らと一緒にいること、ただそれだけを楽しむお客さんがどんどん増えています。こういう関係こそ、もっともっと広げていきたいと思います。

相模原障害者殺傷事件については、優生思想云々の大きな話ではなく、「おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります」という家族の思いをきちんと受け止める、それが相模原障害者殺傷事件はなんだったのかを考える出発点だろうと思います。

事件直後、あちこちで聞かれた「決して忘れない」という言葉はどこへ行ってしまったんだろう、と思うくらい事件がどんどん忘れられていく中で、中学校3年生の子どもがこんなに思いのこもった作文を書いてくれたことは大きな希望だと思います。

「決して忘れない」を口にした覚えのあるおじさん、おばさん、今一度あの時の怒り、悲しみを思い出して、萠々ちゃんの作文に負けないくらいのことをやりましょう!