ぷかぷか日記

タカサキ日記

「大好きなことを思いっきり表現する」 このことが、どんなに素敵なことか

「共生社会」を目指そう、と最近よく言われるのですが、そこでの障がいのある人たちとの関係はどうなんだろう、という議論はあまり聞かれません。なんとなく障がいのある人たちと「共に生きる」というところで、なんとなくみんな賛同している感じですが、そこでもまだ障がいのある人たちに「何かやってあげる」ような関係があるとしたら、今の社会と「共生社会」はどう違うんだ、ということになります。 どうも聞こえのいい言葉だけが先行し、その中身の吟味が十分になされていない気がします。 「ともに生きる社会かながわ憲章」のサイトにもあまり掘り下げた議論が見当たりません。相模原障害者殺傷事件を受けて、あわてて作ったという感じです。「共生社会」ってどんな社会なのか、もっともっと議論が必要な気がします。 www.pref.kanagawa.jp 演劇ワークショップや表現の市場では、あまり意識はしていませんが、あえて言うならその「共生社会」がすでに実現しているかも知れません。第二期演劇ワークショップに参加した方が、ぷかぷかさん達と一緒にワークショップをやる中で、彼らとの関係について、彼らの表現についてすばらしいことを書いています。「共生社会」を言うなら、こういう関係で生きる社会のことだと思います。 発表会、とても楽しく感動的な時間でした。 なんだかまだ頭がぼぉー・・・としています。 最初の辻さんの「ギンギラギンにさりげなく」で、いきなりやられました。 出番が多いので、さすがの辻さんもちょっと緊張してるかな? なんて、始まる前は思ってたのですが、全くの杞憂でした・・・。 舞台の中央で、しょっぱなからあのテンションでのパフォーマンス! 度胆を抜かれました。 一瞬にして、会場がひとつになりましたね。 そして、ギンギラギンの威力は次の団体、そして次にもどんどん広がって 「表現の市場」の核になっていたように思います。 思い返してみると、ワークショップの回を重ねるごとに いろいろなことをこころとからだで学んできました。 班に分かれてそれぞれの「生きる」の詩を作ったとき、 その時は気づいていなかったけれど、出てきた詩に 意味づけをして、もっともらしくまとめたい、と思っている自分がいました。 ついでに告白しちゃうと、発表するんだし、 他の班も当然そんな感じだよね?くらいに思っていました。 なので、「電車にのりたい~!」とか「野球がしたい~!」とか 純粋な気持ちをそのまま発表している人たちを見て 内心「これでいいの?!」って思っていました。 そして、そう思いながら、高崎さんの方を見たら、ものすごーく楽しそうに 笑っておられて、「あれれ?これでいいんだー」と 複雑な心境になった回もありました。 「これをやりたい!」って思うと同時に 「でもそれって求められていること?」とか 「他の人が見たらどう思うかな・・・!?」とか 瞬間的に考えちゃってる自分に気づかされました。 花岡さんのセリフにもありましたが 「わたしってどれだけ自分で自分をしばりつけていたんだろう・・・」 ってワークショップ中に何度も思いました。 そして、そんな自分に対面しないといけないから ワークショップは楽しいけど、苦痛な時もありました。 だけど、今日ぷかぷかさんと発表会の舞台に立って 確信することができました。 誰に遠慮することなく 「大好きなことを思いっきり表現する」 このことが、どんなに素敵なことで 周りの人を、そして世の中を元気に幸せに するんだってことを! 横山さんたちとやった野球、楽しかったなぁ~。 天ぷらそばもおいしかったなぁ~。 そして今日も布団で寝られるって最高に幸せだ~~。 ぷかぷかのみんな、ありがとう。 そしてこうした機会をつくって下さった高崎さんやせつさん お世話になった皆さま、本当にありがとうございました。 いい夢が見られそうです。 明日県の共生推進課の方がぷかぷかに見学に来ます。推進している「共生社会」に対して、どんなイメージを持っているのか聞いてみたいと思っています。 共生推進課といえども、多分障がいのある人たちとそれほどおつきあいしているとは思えないので、人権研修会の提案をしてみようと思います。ぷかぷかさん達が講師で行きます。セノーさんは多分 「あ〜〜〜」 とか言いながら固まってしまいます。その固まったセノーさんと共生社会を生きるとはどういうことなのかを考えて欲しいと思います。聞こえのいい言葉ではなく、本音の言葉で話して欲しいと思います。 そうだ、ワークショップに誘ってみよう!と、突然今思いつきました。ぷかぷかさん達の中でもまれ、たじろぎ、思うように言葉や表現が出てこない不自由な自分に気づく中で、「共生社会」ってなんだ、って考えて欲しいと思うのです。 演劇ワークショップは、どこかでいつも必死になるところがあります。適当にやり過ごしているのでは、前に進めないことがたくさんあります。彼らの前に真剣になって立つ。必死になって立つ。そのことを共生社会推進課の人にぜひ経験して欲しいと思うのです。 そうそう、忘れなければ、川崎市で普通学級で学びたいという障がいのある子どもの思いを邪魔した教育委員会のことも聞いてみようと思います。

「私、ちょうどこれでいい」

NHKの「19のいのち」のサイトに最首悟さんの投稿が載っています。 www.nhk.or.jp 文中に《実際に意思疎通できず食事も排泄も自分でできなくなった時に、実は心の内は平穏な状態でのんびりと過ごしていて、「私、ちょうどこれでいいな」と思っているかもしれない。》という箇所がありましたが、「私、ちょうどこれでいいな」は星子さんのことを思いながらの言葉なんだろうなと思いました。 意思疎通ができず、食事も排泄も自分でできなくなっても、「私、ちょうどこれでいい」。そうか、そう思う人がいるかも知れないんだ。そう思うと、なんかちょっと気持ちが楽になります。 NHKスペシャルの中で、星子さんが寝そべったまま、左足の指で、右足のふくらはぎをコキコキ掻くシーンがありました。かゆいというよりも、いつもそうやって遊んでいる感じでした。ですから足の指の動きが実に手慣れている感じでした。食事も排泄も自分でできない人とは思えないよほど、器用に足の指を動かしていました。 寝そべった姿勢で、ああいう器用なことは私には絶対にできないと思いました。星子さんて、ああいう器用なことをしながら楽しんでいることがいっぱいあるんじゃないかと思いました。 「私、ちょうどこれでいい」、寝そべったまま、足をコキコキ器用に動かしている星子さんの姿は、まさにその言葉を語っているようでした。 そして事件で殺された重い障がいを持った人たちは、みんな様々な形で「私、ちょうどこれでいい」って思ってたんじゃないかと思いました。そうやって平和に、おだやかに、いろんな楽しみをもちながら暮らしていたんじゃないか、と。 あらためて犯人の植松は重い障がいのある人と全くおつきあいしてなかったのだと思いました。重い障がいのある人たちと人として出会うことがなかったのだと思います。だから重い障がいを持っている人たちの生きている世界、たとえば星子さんのような人が足をコキコキやって楽しんでいるような世界が想像できなかったのではないか。 これは彼一人の問題ではなく、やまゆり園という職場が、障がいのある人たちとそういうおつきあいしかやってなかったのだろうと思います。

あまりケンカせずに、前向きのいい関係でいたい

先日のブログでふれた神奈川県の共生社会推進課は12月8日に「共生社会実現フォーラム」という大きなイベントを企画していて、その中のパネルディスカッションに私とぷかぷかさん一人、それに舞台でのイベントにぷかぷかさん達が登場することになっています。そのことで県会議員15名がぷかぷかに見学に来ることになっています。更にその前に共生社会推進課の職員がぷかぷかを見学に来るそうです。 で、先日のブログに書いたように、教育委員会のやり方は「ともに生きる社会かながわ憲章」に抵触するのではないか、という質問を神奈川県のホームページからする予定ですが、これはストレートに共生社会推進課に行くので、場合によっては、こんなやつは「共生社会実現フォーラム」からはずそう、という話になりかねません。 個人的には外されてもかまわないのですが、ただ今回の質問は「ともに生きる社会かながわ憲章」を本気で実現するのかどうか、そのためにはどうしたらいいのかを具体的にさぐっていくことにつながるので、ここで共生社会推進課とは、あまりケンカせずに、前向きのいい関係でいたいと思っています。 相模原障害者殺傷事件のことをずっとやり続けている友人の話だと7月に行った事件を考える集まりに共生社会推進課の人がゲストで登場しているそうです。県の雰囲気が少し変わったと聞きました。ならば余計にここはいい関係を作っていきたいと考えています。少し作戦を考えたいと思います。 5年前、県から来た監査課の人のあまりに失礼なふるまいに、「これはおかしいんじゃないか」と県に質問状を出しました。少し長いですが読んでみてください。 今回の共生社会推進課とのやりとりも、相手の出方次第ではこんなふうになっていくのかも知れません。共生社会ってなんなのか、それに向けてやるべきことはなんなのか、といったことが深まっていけばいいと思っています。 ただ監査課の場合は、途中で向こうがやりとりを投げ出したため、中途半端で終わってしまいました。こんなふうに自分のやっていることを問い詰められたことがないのだろうと思います。それに対して誠実にこたえたことも。 おかしいことはおかしい、ときちんと言っていくことはとても大事だと思います。役人なんてそんなもんだ、と思ってしまうと、何も変わりません。そんなもんだと思いつつも、尚もおかしいことはおかしいと言い続けること。そうすると何が見えてくるのか、監査課とのやりとりはその貴重な記録です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

障がいのある子どもが普通学級で学ぶと…

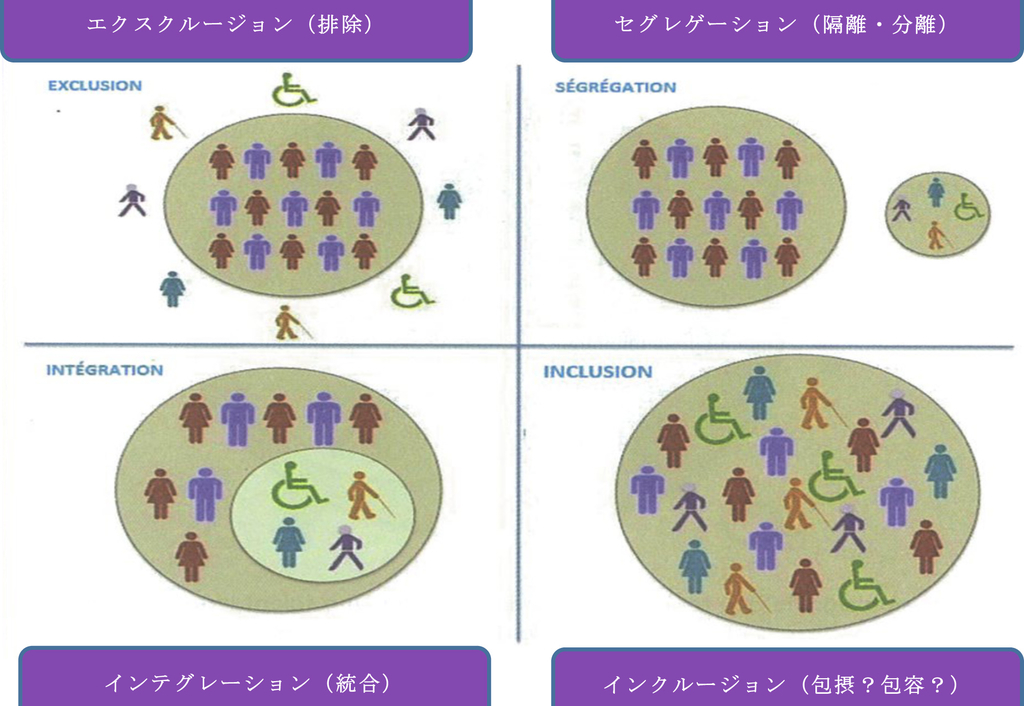

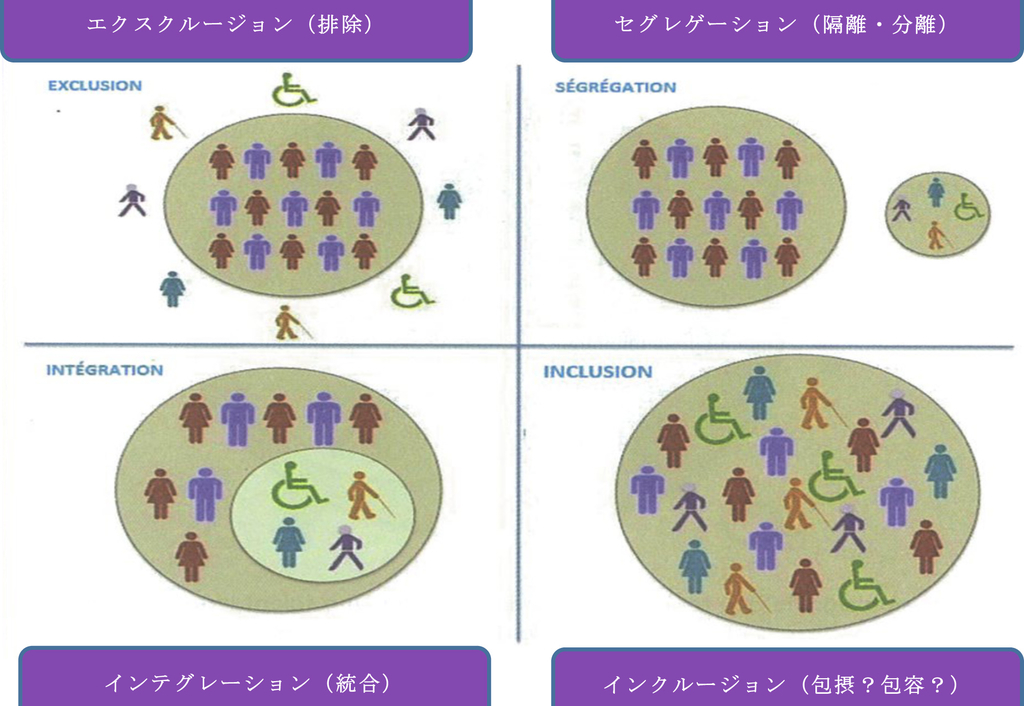

重い障がいがあっても普通学級の中で学びたいという子どもを無理矢理特別支援学校へ入れようとする川崎市と神奈川県を相手に、「それはおかしい」と子どもと両親が訴訟を起こしました。その第1回口頭弁論。 www.kanaloco.jp 市と県は特別支援学校が「最良の学び場」と主張しているようですが、下の図のインテグレーションの所を見るとわかるように、障がいのある人たちと健常者が別のカテゴリーとしてきっちりと分けられた状態が、どうして最良の学び場なのでしょう。 やはりこの境界を取っ払い、障がいのある子どももない子どももごちゃ混ぜにすることで、いろんな学びが生まれ、豊かさが生まれる、と両親は具体的な例を挙げて明確に語っています。とても説得力があります。 養護学校では同世代とのお友達との交流がなく、和希から幼稚園での表情が失われていた感じでしたが、地域の小学校に出向いて交流が始まると、そこで同世代の子ども達と一緒にいるときは、本当に豊かな表情をしていました… 地元の小学校の交流では、お互い初対面だったにもかかわらず、運動会の練習の玉入れでは、何度も玉を拾って和希に持たせてくれたり、国語の音読では和希の声を聞き取ろうとしてくれたりしました… お楽しみ会では、和希が笑っていることに一緒に喜んでくれたり、和希が教室に入って行くと「来た来た」といって迎えてくれました。そして終わりには「今度はいつ来るの?また来てね」といって、同じ1年生として受け入れてくれました… 交流の時間は短いので、和希も「え?もう帰るの?」「どうして?」「もっとみんなと一緒にいたい」という気持ちでいっぱいでした… 幼稚園で、ある子どもが和希の呼吸器のホースをさわろうとすると、他の子が「それはさわっちゃいけないんだよ」と注意をしてくれました… これが障がいのある子どもが普通学級で学ぶことで生まれる子ども達の学びであり、豊かさです。こういう経験をした子ども達が大きくなったときの社会を想像してみて下さい。今よりも豊かな社会が見えてきます。 それを教育委員会は「特別支援学校」がいい、とせっかくの共生社会への試みをつぶしにかかっているのです。実現するはずの豊かさを思えば、これは大きな社会的な損失です。 教育委員会の人たちは、障がいのある子ども達としっかりおつきあいした経験がないのではないかと思います。経験がないから、彼らとのおつきあいから得られるいろんな学び、豊かさが想像できないのだと思います。 神奈川県は相模原障害者殺傷事件を受けて「共生社会」を推進させると「共生社会推進課」まで作っています。同じ県の組織でありながら、一方はせっかくできかけている小さな「共生社会」をつぶそうとし、一方は「共生社会」を推進しようとしています。 「ともに生きる社会かながわ憲章」には 【私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します】 と書いてあります。普通学級で学びたい、というのは、障がい者の社会への参加です。教育委員会のやっていることは、それを妨げることです。かながわ憲章には、そういったことを排除する、とあります。教育委員会のやっていることは、憲章にしたがって排除すべきです。 こんなことをブログで書いても、何の効果もないので、神奈川県のホームページにある「私の提案」で聞いてみようと思います。教育委員会がやっていることを、どうして排除しないのか、って。

考え方を変える、発想を変える

全日本印刷工業組合連合会のCSRマガジン『shin』の「障害者雇用」の特集号にぷかぷかしんぶんの記事が載りました。少し長いですが、「障害者雇用」の動きの中で、ぷかぷかの活動をどのように位置づけているかが見えます。 こちらはPDFできれいに見えます。 http://www.aj-pia.or.jp/csr/img/shin_№13.pdf 2ページから5ページにかけてぷかぷかのことが紹介されています。9ページから11ページにかけて企業の障害者雇用の取り組みが紹介されています。 すごくがんばってるなぁ、という印象です。 中央官庁が障害者雇用数を水増ししたという恥ずかしい話が飛び交っている中で、こんなふうに真剣に障害者雇用に取り組んでいる業界があるというのは、大きな希望です。こういう業界こそ、豊かな社会を作っていくのだろうと思います。 これを書いた方とお話しする機会があったのですが、生産性が求められる企業の現場で、生産性が低いとされる障がいのある人たちを雇用するには、彼らが働きやすい環境を整えるだけでなく、生産性とは違う価値観を確立しないと、やはり難しいだろうとおっしゃってました。そういう文脈の中で「生産性のない人が社会に必要な理由」というコラムを取り上げてくれたようでした。 コラムを取り上げることはできても、コラムの中で話題になっているセノーさんを実際に企業の中で雇用できるか、と考えると、かなり厳しいものがあるなぁ、とつい思ってしまいます。この、つい思ってしまう、ところこそが問題だろうと思います。つい思ってしまうくらい、私たちの考え方、発想が生産性に支配されているからです。 考え方を変える、発想を変える。そこから障害者雇用が始まるのだと思います。 前にも書きましたが、セノーさんはまわりの人と同じように働かない、生産性がない、と前にいた作業所で居場所をなくしてぷかぷかに来ました。ぷかぷかに来ても、やっぱりあまり働きませんでした。でもぷかぷかは前にいた作業所のように排除しませんでした。どうしてか。 セノーさんは働かなくても、人を癒やす雰囲気を持っていたのです。彼がそこにいるだけで、まわりの人たちを癒やすのです。この「人を癒やす雰囲気」を「一つの価値」として認める雰囲気がぷかぷかにはありました。働くことと同じぐらいの価値です。 セノーさんは飲んでいる薬の影響もあって、しょっちゅう居眠りをします。そんなとき、それを見て、 「セノーさん、居眠りするな!」 と、たたき起こすのではなく、 「あ、また寝てるよ、セノーさん、起きなよ、給料減らされちゃうよ」 みたいないい方をします。寝てるときも、みんなを癒やす雰囲気を醸し出しているからです。それをみんな認めているから、あまり強く言いません。 お客さんもその雰囲気がよくわかっていて、セノーさんの寝ている写真をFacebookにアップするだけで、ものすごいアクセスがあります。見学に来た方がセノーさんを見つけ、 「きゃー、セノーさんがいる!」 なんて騒いだりすることもあります。セノーさんは寝ながらお客さんを増やし、収益を上げていることになります。 働くことだけでなく、「人を癒やす雰囲気」も働くことと同じくらい価値あるものとしてみていく、というのは発想の転換です。 そうすることで、ぷかぷかの働く環境がすごくよくなったと思います。いつも楽しい雰囲気で、みんなの笑顔が絶えません。結果的には生産性がそのことでアップしているのかも知れません。でも、それはあくまで結果であって、生産性のアップを目標にして「人を癒やす雰囲気」を大事にしたわけではありません。 こういったことはもちろん生産性をそれほど重視しない福祉事業所だからできた、とも言えます。でも、生産性がいつも問われる企業の現場であっても、「人を癒やす雰囲気」は大事だと思います。心を癒やすような音楽が流れているとか、柔らかい光で満たされているとかは職場環境を考える上でとても大事な要素だと思います。職場環境は生産性に大きく影響します。 そこを大事にしようと考えている企業なら、生産性はいまいちだけれど、人を癒やす雰囲気を作ることに関しては誰にも負けない障がいのある人も働くことができます。その人がいることで職場の雰囲気がやわらかくなります。その人がいることで、たくさんの笑顔が生まれます。楽しくなります。 今まであれができない、これができないとマイナス面ばかり考えていた障がいのある人が、実はこんなすてきな人だったんだ、っていう発見があります。その発見はみんなの心を豊かにします。企業そのものを豊かにします。 考え方を変える、発想を変える、というのはそういうことです。そうすれば今までにない、障がいのある人との新しい物語が始まります。

これってとても「贅沢な時間」

以前NHKスペシャルで相模原事件の特集をやったとき、紹介したカツタさんの最新のブログです。すごくいいおつきあいしてるな、と思いました。 tantantanto.hatenablog.com こうやって書くことで、障がいのある子どもとのおつきあいの意味を一生懸命さぐっています。そうやって見つけたのが お互いに、ここにいて良いんだよって。 それを彼女は一言ではなく、長い言葉のやりとりを通して行っているのかなって。 これってとても「贅沢な時間」だと思うのです。 ふつうならうんざりしてしまうような毎日毎日繰り返す同じ言葉のやりとりが、とても「贅沢な時間」、であることに気がついたカツタさん。 これからの成長がとても楽しみです。 カツタさんについてはこちら pukapuka-pan.hatenablog.com

ME&YOU=FOREVER♡

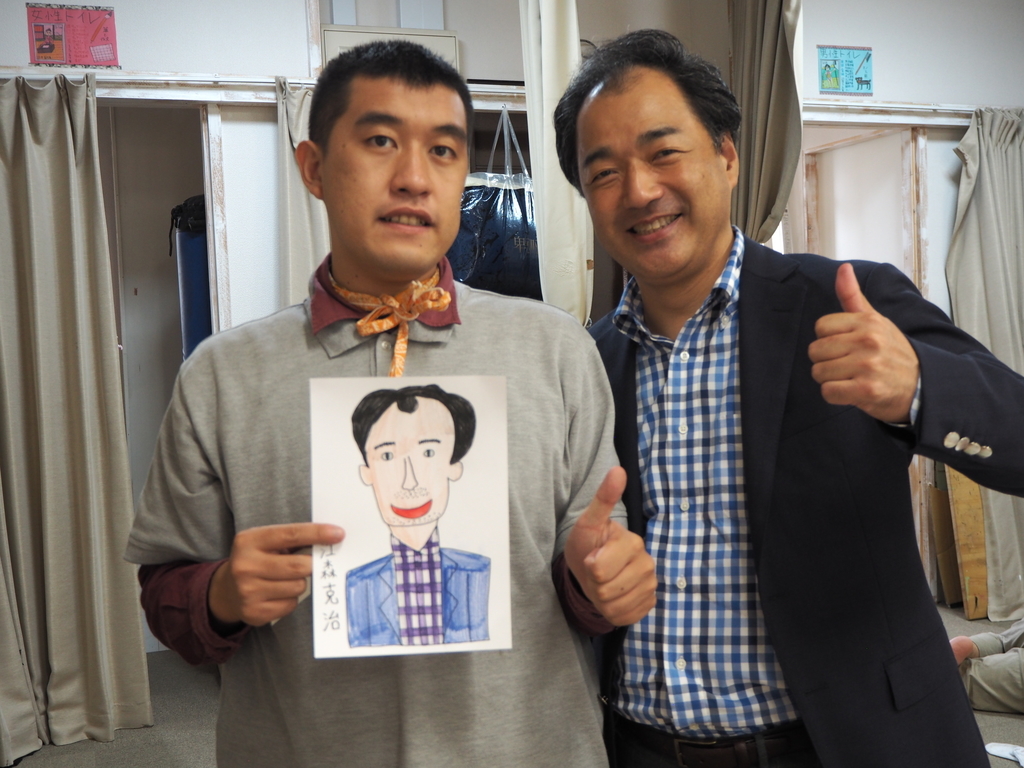

特別支援教育の中で語られる障がい児とぷかぷかさんの違いはどこから生じるのだろうって考えていて、以前出版社の編集者の方が送ってくれたインクルージョンとは何かの資料を思い出しました。とてもわかりやすいです。 資料を送ってくれた編集者の方は 添付の図は、インテグレーションとインクル―ジョンの違いを説明をするのによく使う図ですが、同じ社会には統合されているけれど、社会という水槽に金魚すくいですくわれたビニールに入った金魚がそのまま入っているような状態で、社会全体を自由に泳ぎ回っているインクルーシブな状態ではない、という図です。 このビニールの袋が、就労継続支援とか放課後デイとかグループホーム、特例子会社などの障害に特化した福祉制度、あるいは意識のバリアだと思います。 と、とてもわかりやすく書いてくれました。 ぷかぷかをどうするか、ということばかり考えていて、こうやって全体を見ながら考えることがなかったので、なーるほど、そうだったのか、ととても納得しました。 福祉制度なんていうのも、すごく社会が進んだように見えるのですが、障がいのある人たちに関しては、小さな時から健常と言われる人たちと障がいのある人たちを分けている社会の仕組みを作っているものでしかない、とあらためて図を見ながら思いました。 ビニール袋に入れて社会と切り離してしまうなんて、実にもったいない話だと思います。どうしてもったいないと思うのか。 彼らと一緒に生きていくと、社会が豊かになるからです。ぷかぷかはそのことを目に見える形で実践してきました。 テラちゃんというぷかぷかさんがいます。そのテラちゃんのFacebookにこんな楽しい写真がアップされていました。仲良くなった地域の人といっしょに撮った写真です。 二人で楽しんでる様子がビリビリと伝わってきます。よくある障害者と健常者の「交流」ではありません。あるいは障害者に何かやってあげてる写真でもありません。どこまでも二人がこの「今」を楽しんでいる写真です。 Mの字がちょっと消えていますが、ME&YOU=FOREVER♡ とあります。二人の思いなんだと思います。共生社会を作ろう、なんて言葉のはるか先をこの二人は行っているのです。 ぷかぷかはビニールをかけないことで、こんなすてきな関係をたくさん作ってきました。こんな関係が社会に広がること。それこそが社会の豊かさだと思います。障がいのある人たちはこんなふうに社会を豊かにしていくチカラを持っているのだと思います。 この写真を加工したのはテラちゃんです。ME&YOU=FOREVER♡の言葉も、相方のAKIKOさんへの思いがあふれたものだと思います。こんなすてきな言葉を障がいのある人が考え出したことに私は感動します。 本当はこんな言葉を、こんな思いをみんな持っているのだと思います。それを自由に表現できる場、機会があるということが社会の豊かさだと思います。 ビニールの袋は、そんな豊かさをつぶします。実にもったいない話です。 この写真とは逆に、障がいのある人たちを社会から排除していくと、社会はやせこけていきます。やせこけていった果てに、相模原障害者殺傷事件が起こったと思います。「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」は、やせこけた社会を象徴する言葉です。 上の写真左のAKIKOさんは「テラちゃん(写真右のぷかぷかさん)はいた方がいい」「テラちゃんと一緒にいると幸せ!」って思っています。AKIKOさんはテラちゃんから大事なことをいっぱい学んでいるっていつも言います。一緒にいると学びあえるから、この関係が楽しいのです。ぷかぷかはこんなふうに思う人をたくさん作ってきました。 犯人の言葉をそれは間違っている、と言葉で否定するのは簡単です。でも「間違ってる」というだけでは社会は変わりません。大事なことは、本当にそう思う人を実際に作り出すことです。上の写真のように。 障害者雇用数水増し事件は、社会の貧しさを象徴しています。年内に障害者雇用率を達成します、なんて言ってますが、そんなことで住む問題とは思えません。単なる数あわせではないはずです。障がいのある人たちと本気で一緒に生きる気があるのかどうかが問われている問題だと思います。

ぷかぷかさんのチカラが、こういうときこそ発揮できます

近所にお住まいで、毎日のように「 ぷかぷかさんのお昼ごはん」にごはんを食べに来るオジサンがいます。オジサンさんは数年前に奥さんを亡くし、子どももいないので一人暮らし。訪ねてくる友だちもいなくて、家にこもっていると、ひとこともしゃべらない日もあるそうです。そんなオジサンにとって、「 ぷかぷかさんのお昼ごはん」はいろんな人とおしゃべりできる貴重な場所のようです。 わりと面倒くさがりのようで、ここ1年くらい庭がほったらかしで、ジャングルのようになっているそうです。手がつけられない状態なので、業者に頼んできれいにしてもらうとおっしゃってました。いくらかかるんですか?と聞くと12万円もかかるとか。年金暮らしのオジサンにとっては大金なので、食費を削って払います、と笑いながら話していました。 「たかが草刈りに12万円も支払うなんてばかばかしいですよ。なんでしたらぷかぷかさん達といっしょにオジサンちまで行って、草刈りやりますよ。」 「ジャングルになっているので無理ですよ」 「家の庭でしょ、どの程度のジャングルか、一度見せて下さい、自分たちでできるかどうか確かめますよ」 「そこまで言うのでしたら、どうぞ見に来て下さい」 という話をしたのが木曜日。 で、金曜日もオジサン、ごはん食べに来たので、一緒に食べながら 「晩ご飯はどうしてるんですか?自分で何か作るんですか?」 「コーヒーカップに納豆と卵を入れて、電子レンジでチンするだけ」 「それだけですか?」 「それだけです」 「なんか淋しくないですか?」 「いや、別に。もうごはん食べたいと思わないんです」 「ごはん食べないと死んでしまいますよ」 「いつ死んでもいいんですよ。もう人生に未練もないし…」 奥さんを亡くし、子どももいないとこうなってしまうのかと、他人事ながらなんだか淋しい気持ちになりました。放っておくと、そのままオジサンの人生がフェードアウトするように思いました。 「あのー、とにかく庭を見せて下さい』 と、オジサンちに庭を見に行きました。 オジサンは1年ぐらい手入れしていない、とおっしゃってましたが、庭を見る限り、何年も人が住んでいないような雰囲気でした。蚊がものすごくたくさんいました。これでは近所から苦情が出ます。 かなり手強い感じがしましたが、庭をいくつかに区切って、一日ひと区画と決めてやっていけば、なんとかなると思いました。 「大丈夫、なんとかします!」 「そうですか、じゃぁ、お願いしようかな。」 「来週、もう一回若いスタッフに見せて下さい」 「はい、いいですよ、どうぞ」 ということで別れました。 20分くらいしてスタッフの携帯にオジサンから電話が入りました。業者の方は断りました、と。それと携帯は持ち歩いていないので、そちらからかけてもつながらないかも、といってました。 携帯を持ち歩いていても、かけてくる人がいないんだと思いました。かける相手も。 郵便受けは、入り口ではなく、ずっと奥に入り込んだところにあって、名前も書いてありませんでした。手紙なども来ないのかな、と思いました。 オジサンの家のエリアは、毎月「ぷかぷかしんぶん」を配布しているのですが、郵便受けがなかったので、しんぶんを入れたことがなかったとスタッフは言ってました。入って行くのがためらわれるくらい、入り口は寂れていました。 ここは絶対にぷかぷかさんと一緒に来て草刈りやろうと思いました。なんかもうほっとけない感じがしたのです。 庭をきれいにすれば、気分がすっきりします。きれいになった庭を眺めながら飲むお茶はすごくおいしいと思います。お茶飲みながら、生きてるっていいな、ってちょっとでも思ってくれればと思います。 それと気が向けば、ぷかぷかさんと一緒に草刈りをやって欲しい。ぷかぷかさんと楽しい話をして欲しい。もうそれだけで元気が出ます。 どちらかといえば、草刈りよりも、おしゃべりする時間の方をたくさんとりたい。オジサンにとっては、そっちの方が大事な気がします。 ぷかぷかさんのチカラが、こういうときこそ発揮できます。地域の一人暮らしのお年寄りを元気にします。ぷかぷかさん達の、ぷかぷかさんにしかできない新しい仕事が始まるかも知れません。

みんなが幸せな気持ちになれるこれは企画です。

ぷかぷかのアートを印刷業界に紹介したい、と神奈川県印刷工業組合の理事長の江森さん、常務理事・経営革新マーケティング委員長の荒井さんが見えました。 江森さん 荒井さん 神奈川県印刷工業組合のホームページにある平成30年度事業計画案の概要を見てちょっとびっくりしました。印刷業界は、ただ印刷の仕事をするのではなく、すべての人を幸せにする産業なのです、と書いてありました。 ●●● 東日本大震災は、東北地方沿岸に甚大な被害をもたらしましたが、 週が明けるや食料品メーカーや衣料品メーカーからは矢継ぎ早に支援の表明があり、被災者の命をつなぐための多くの物資が届けられました。 私たちもその支援の輪に加わりたいと心から思ったはずですが、私たちの作る印刷物は被災地ではガレキの一部でしかありませんでした。 自分たちの仕事の意義を見失いかけ、私たちはすっかり自信をなくしてしまったのではなかったでしょうか。 しかし、震災から1ヶ月が過ぎる頃から状況が変わり始めました。 被災地から届く支援物資の要請が、生きるために必要な衣食住に関わるものから、子供が勉強するためのノートや鉛筆、避難所でのストレスを癒すための書籍など、「文化」に関するものへとシフトが始まったのです。 私たちの仲間は、待ってましたとばかりに、業界に声をかけ、残紙を使って「おえかきちょう」を作り被災地に贈るプロジェクトを立ち上げたり、それぞれの場所で自分たちができることを見つけて活動を拡げ始め、多くの印刷会社の善意は東北東海岸に届けられました。 そのような活動を通じて、子供たちをはじめとするたくさんの人々の笑顔に出会ったとき、私たちは自分たちの仕事の本当の意義をはっきりと理解する 機会を得たのだと思います。人は衣食住が足りるだけでは生きていけないのです。 私たちの仕事はただちに生命に関わるようなものではありませんが、人が生きて行くうえで欠かせない「心の栄養」を人々に与え、すべての人を幸せにする産業なのです。 古くは百万塔陀羅尼経の時代から、近代にあってはグーテンベルグの時代から、私たち印刷産業は人々の文化的な活動や、ショッピングやグルメなどの消費行動による生活の質の向上を通じて、世界中の人たちの「幸せな人生」に貢献してきました。 そして同時に印刷産業で働く人たちにも、労働を通してたくさんの幸せを提供してきたのです。現代においてもその使命はまったく変わってはいません。 時代とともに科学技術は発達し、人々の生活様式はどんどん変化します。しかしどんなに時代が進もうとも、人間が人間である限り、私たちは「幸せ」になるために生き続けます。 そんなひとり一人の「幸せ」を紡ぐ産業として、印刷産業はその関わる人すべてが幸せになる産業を目指すべきなのではないでしょうか。 ●●● 私たちの仕事はただちに生命に関わるようなものではありませんが、人が生きて行くうえで欠かせない「心の栄養」を人々に与え、すべての人を幸せにする産業なのです。 どんなに時代が進もうとも、人間が人間である限り、私たちは「幸せ」になるために生き続けます。 そんなひとり一人の「幸せ」を紡ぐ産業として、印刷産業はその関わる人すべてが幸せになる産業を目指すべきなのではないでしょうか。 なんかすごい業界だなと思いました。会社というのは、ただもうけを追うのではなく、本来こういう、人を幸せにする、という大きな目的があったのだと思います。そういうことを思い出させてくれました。 そういったことの上で、ぷかぷかのアートを印刷業界で使いたい、といってきたのです。 ぷかぷかさんのアートは人の心をほっこりあたたかいもので満たしてくれます。ちょっと幸せな気持ちになります。 人を幸せにする、というところで、印刷業界が目指すものとぴったり合うのです。 ぷかぷかさんのアートを見る人も、それを提供した印刷屋さんも、そしてぷかぷかさん達も、みんなが幸せな気持ちになれるこれは企画です。 一つ一つ見ていくと、思わず心がキュンとなります。疲れた心を癒やしてくれます。ぷかぷかさんのアートが、印刷業界を通して社会に広がって行くと、社会はちょっとゆるやかに、豊かになる気がします。 障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、という言葉のメッセージは、障がいのある人たちとおつきあいのない人にはなかなか伝わりにくい感じがします。でも、アート作品は、ちょっと見ただけで心がキュン!となって、受け入れてくれます。障がいのある人のことを全く知らなくても、「いいね」と受け入れてくれます。 障がいのある人たちとの、これはひとつの出会いだろうと思います。前向きの、とてもいい出会いです。自分の心を癒やしてくれた絵を描いた人はどんな人だろう、こんな絵を描く人は社会にいた方がいいね、というふうになっていくといいなと思います。 中には絵の作家さんに会いに来る人もいるかも知れません。ぷかぷかにやって来れば、絵を描くだけではなく、いろんな仕事をしているぷかぷかさん達に出会います。訪ねてきた人に中にある障害者のイメージが、ひょっとしたらひっくり返るかも知れません。 相模原障害者殺傷事件の犯人は「障害者はいない方がいい」と言いましたが、ぷかぷかさんのアートに出会った人は「こういう絵を描く人は社会にいた方がいいよね」ってきっと思います。犯人の言った「障害者は不幸しか生まない」という言葉も、ぷかぷかさんの絵に出会って、ほっこりあたたかな気持ちになった人は、あの言葉はおかしいよね、って思います。ぷかぷかさんのアートは事件の犯人の発したメッセージが間違っていることを言葉を使わずに教えてくれます。 今後は業界の人たちにぷかぷかさんの絵を紹介するシステムを具体的に作っていくそうです。絵がどんな風に広がっていくのか、すごく楽しみです。 思えば8年前、カフェを構えたときから壁にぷかぷかさん達の絵を飾り、いつかこの絵たちが社会に広がってくれたらいいな、と思っていました。そうやってぷかぷかのメッセージを広げたかったのです。こんな絵を描く人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、って。 ただその頃は、その絵をどうやって社会に広げていったらいいのか、なかなか手がかりがつかめませんでした。藤が丘駅前のマザーズという大きな自然食品のお店の壁に飾る案が浮上したこともあります。実際に下見をし、絵を掛けてみたり、お店の人とも打ち合わせをやりました。でも結局いろんなことがあって実現できませんでした。 2年前、プロボノ活動をやっているサービスグラントに依頼することを思いつき、ぷかぷかさんのアートを企業の売り込む営業資料を1年かけて作ってもらいました。その資料のプレゼンの中で、太陽住建の人たちと知り合い、その太陽住建の方が、今回見えた協進印刷の社長江森さんを紹介してくれました。その後江森さんは神奈川県印刷工業組合の理事長になり、今回の企画が実現することになりました。 人のつながりのありがたさをしみじみ感じました。それとぷかぷかさんの絵を社会に広げたいとしつこく思い続けたことが大きかったと思います。 障がいのある人たちのアート展が、最近あちこちで開かれています。たくさんの人が障がいのある人たちのアートを知る機会を作る、という意味ではいい試みだとは思います。でも、そのことで社会が変わるわけではありません。障がいのある人の社会的生きにくさは、相変わらず変わらないのです。 やっぱり私たちから社会に直接出て行かないと社会は変わりません。企業にアートを売り込む営業資料は、その手がかりをつかむものでした。今回その営業資料がきっかけで、神奈川県印刷工業組合という大きな力ある団体が反応してくれました。150社くらい加盟しているそうです。 私たちが社会に直接出て行くこと、そのことによって、社会はいい方向に少しずつ変わっていくのだと思います。

その人がそこにいる、ただそれだけでいい

先日上映会とトークセッションをやった筑豊「虫の家」発行の「虫の家だより」にとてもいい話が載っていたので紹介します。「虫の家」の代表高石さんの息子さんひろ君はダウン症です。その姪にあたる方の作文です。 私のおじさん 高石萠々 私にはダウン症のおじがいます。みなさんは「ダウン症候群」を知っていますか?この病気は生まれつきの染色体異常による疾患で、現時点で治療法は存在しません。この病気の症状は、身体的発達の遅延、特徴的な顔つき、軽度(人によっては重い方もいます)の知的障がいなどがあげられています。でも本当に大切なのは、そんな机上の知識よりも、ありのままのおじに会うことだと私は思っています。 私は、幼い頃からおじが常に近くにいるので、おじのことを「ひろ兄ちゃん」と名前で呼んでいます。おじは私にとっては兄のような存在です。おじは私に 「ももちゃん、おばさん!」 と、よく言います。今は慣れているので、笑うことができますが、小学生の頃は戸惑いがありました。 私が小学生の頃、友だちが家にあそびに来たときに友だちの妹が、私のおじを見て 「あの人、なんか顔が変」 と、いったことがあります。それを聞いたとき、とても悲しくなり、同時にいらだちもありました。おじはいつも、優しくほほえんでいるけど、どのくらい傷つき、辛い思いをしてきたのだろうか。きっと数え切れないほどだと思います。 おじは小学生の頃、給食の時間に、みんなの嫌いな食べ物の残りを引き出しに入れられたり、すれ違ったときに頭をたたかれたり、たくさんのイジメにあっていたと聞きました。これが今の障がいのある人たちに対する多くの私たちの態度です。おじは、意志をうまく伝えることができないので、いやなことをいわれたり、たたかれたりしても、相手に「やめてくれ」とうまく伝えられません。この苦しみに30年近くも耐えてきているのです。 2年前、相模原障害者施設殺傷事件が起こりました。この事件は私にとっては忘れることのできない恐ろしい事件になりました。容疑者である植松聖は 「役に立たない障害者なんて、いなくなればいい。いなくなった方が、家族は楽になる。」 そう答えました。また事件を起こす前に「世界が平和になりますように」とツイッターに投稿していたそうです。 この世の中は、役に立つ人間しかいることができないのですか。障がいのある人がいなくなると、家族は楽になるのですか。障がいのある人がいなくなると、世界は平和になるのですか。 少なくとも私たち家族は、おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります。 誰にでも、得意なこと、苦手なことがあります。ただ障がいのある人は苦手なことが少し多いだけで、私たちにない素敵なところもたくさんあります。 いのちは、役に立つ、立たないに関係なく、尊いのです。 私のおじも施設でそれなりの仕事をしています。私は容疑者のように考える人がいる限りは、世界は平和にならないと思います。 もし、容疑者が叔父の通う施設の職員だったら、おじは殺されていたかも知れません。また、近くに容疑者のような考えを持っている人がいるならば、今、おじがねらわれているかも知れません。そう思うと恐ろしくてなりません。 私は、障がいのある人について、子ども達だけでなく、大人達にも知ってもらうことが大切だと思います。誰でも、はじめは戸惑うことがあるかも知れません。そこから、誰もみんな違う、違うから一人ひとりが大切で、平等なんだ。差別は絶対にしてはいけないんだ、ということを理解することができるようになると思います。そのためには学ばなければなりません…… 小竹中学校3年生 すばらしい作文だと思います。 相模原障害者殺傷事件の犯人の「障害者はいなくなればいい」に対して、こんなふうに書いています。 【 少なくとも私たち家族は、おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります。】 これほど明確なメッセージはないと思います。ダウン症の「ひろ兄ちゃん」とどんなおつきあいをしていたのかがよくわかります。「ひろ兄ちゃん」は萠々ちゃんにとって優しくて楽しいおじさんだったんだろうなぁ、って思います。ダウン症という障がいを持ったおじさんではなく、どこまでも「優しくて、楽しいおじさん」。 そういう関係は、「障がいがある」ということを簡単に超えてしまうのだろうと思います。「ひろ兄ちゃん」と萠々ちゃんの間には、「障がい」はありません。 「虫の家だより」の同じ号に私の「生産性のない人が社会に必要な理由」というブログの文章が載っているのですが、「そんなふうにアーダコーダ言わなくても、その人がそこにいる、ただそれだけでいい」と高石萠々さんは書いているのです。「いのちは、役に立つ、立たないに関係なく、尊いのです。」と。 本当にそう思います。その人がそこにいる、ただそれだけでいい。 障がいのある人について、みんながそんなふうに感じ取れるようになるにはどうしたらいいんだろうと思います。やっぱり彼らとフラットにおつきあいする機会をあちこちで作ることだろうと思います。何かやってあげるのではなく、一緒に一日を楽しむような関係、「優しくて、楽しいおじさん」と思える関係を作ることだろうと思います。 ぷかぷかでは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」と思える関係を作ってきました。彼らと一緒にいること、ただそれだけを楽しむお客さんがどんどん増えています。こういう関係こそ、もっともっと広げていきたいと思います。 相模原障害者殺傷事件については、優生思想云々の大きな話ではなく、「おじがいなくなると想像するだけでも、辛くて悲しい思いでいっぱいになります」という家族の思いをきちんと受け止める、それが相模原障害者殺傷事件はなんだったのかを考える出発点だろうと思います。 事件直後、あちこちで聞かれた「決して忘れない」という言葉はどこへ行ってしまったんだろう、と思うくらい事件がどんどん忘れられていく中で、中学校3年生の子どもがこんなに思いのこもった作文を書いてくれたことは大きな希望だと思います。 「決して忘れない」を口にした覚えのあるおじさん、おばさん、今一度あの時の怒り、悲しみを思い出して、萠々ちゃんの作文に負けないくらいのことをやりましょう!

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。