ぷかぷか日記

タカサキ日記

映画には、一緒に生きていった方がいい、という力強いメッセージがいっぱい

昨日の夕方、金沢の水野スウさんからメッセンジャーで 高崎さん 来週の紅茶で、「森は生きている」ぶかぶか版の上映会をすることになりました!!6回のワークショップ、本番、そして日常のぷかぷかさん、すばらしい映像の記録。自分も参加してるような臨場感… というメッセージが届きました。 8月のみどりアートパークの上映会に、スウさんの娘さんが見に来ていて、すばらしい映画でしたという感想をもらい、よかったらぜひ金沢で上映してください、と「森は生きている ぷかぷか版」のDVDを預けました。それをお母さんが見て、上映会やろう、と決めたようです。 「森は生きている ぷかぷか版」は2時間11分の大作です。それをDVDを見ただけで、やろう!と決めた水野スウさんの思いを見たとき、これは行かねば、と思ったのです。すぐに金沢行きのチケットを予約しました。 映画は発表会の舞台の映像から始まり、その舞台に至るまでの6ヶ月にわたるワークショップの活動を記録したものです。ひとつの表現が出てくるまでの長い時間をそのまま記録しています。障がいのある人たちとおつきあいする、というのはこの長い待ち時間を共有することなんだ、ということがよく見えます。そういう作業を繰り返し、最後の発表会の舞台ができあがります。 彼らと一緒に生きること、その結果、何が生まれるのかがよく見える映画です。共生社会を作ろう、とか、共に生きる社会を作ろう、とか聞こえのいい言葉が飛び交っていますが、ぷかぷかはそういう言葉は一言も発することなく、黙々と彼らと一緒に芝居を作り、彼らといっしょに舞台に立ちます。 共生社会を作るためにワークショップをやっているのではありません。どこまでも彼らと一緒にやるワークショップが楽しいからやっているのです。彼らと一緒に生きることが楽しいからやっているのです。 だから最後、すばらしく楽しい舞台ができがあがります。彼らと私たちの関係がとてもよく見えます。一緒にいると楽しい!という関係。 その関係の中で、障がいのある人たちに向かって、 「ここにあなたにいて欲しい」「ここはあなたが必要」 と心から思えるようになります。 相模原障がい者殺傷事件の犯人は 「障がい者はいない方がいい」 といいました。そしてそれに同調してしまう社会があります。それに対して、 「それはちがう」「障がいのある人たちはいた方がいい」「社会に必要」 というメッセージを出し続けなければならないと思っています。 それは「共に生きる社会を作ろう」といった抽象的なメッセージではなく、もっと具体的な形のある、思いのこもったメッセージです。障がいのある人達と全くおつきあいのない人たちが見ても、 「一緒に生きていった方がいいよね」 って共感できるようなメッセージです。ぷかぷかさん達といっしょにやっている演劇ワークショップは、そういう目に見えるメッセージ・舞台を毎年創り続けてきました。 映画には、一緒に生きていった方がいい、一緒に生きていくとこんなにすばらしいものができる、という力強いメッセージがいっぱい込められています。 10月10日、とくべつ紅茶の時間で、ぷかぷかさんの上映会&ぷかぷか理事長・高崎明さんのおはなし会することになりました!題して、「pukapukaな時間」1:00〜5:00(うちわけは、ぷかぷかさんの映画上映+高崎さんのおはなし+参加したみんなとのきもちキャッチボールタイム) 参加費1000円。@紅茶・水野宅 076−288−6092

「障害者雇用が意味あるもの」として見る視点

神奈川県印刷工業組合の理事長さんから全日本印刷工業組合連合会のCSR推進委員会の定例の委員会でぷかぷかさん達の人権研修会をやってくれないか、という依頼がありました。 〈 印刷業界ではダイバーシティ経営も進めており、「障害者とともに生きる」ということについてぜひ高崎さんはじめぷかぷかさんたちにも教えていただきたいと思っています。〉とありました。 全国から印刷会社の経営者が10名ほど集まるそうです。 〈 各地域の業界ではそれなりに影響力をもった社長たちが集まりますので、横浜から「障害者が創る新しい価値」を発信できればと思います。〉とあって、やる気満々です。 人権研修会で、何がどれだけできるのか、まだ未定ですが、とりあえずぷかぷかさん達と出会ってもらうこと、その上で、彼らと何ができるのか、を一緒に考えたいと思っています。 相手はビジネスの最前線に立つ人たちです。生産性がまず求められる現場にあって、尚も「障害者とともに生きる」ことを考えたい、とぷかぷかにやってきます。ですから、人権研修会というよりも。ぷかぷかと印刷業界とのコラボ、という感じで、生産の現場に障がいある人たちがいた方がいい理由を一緒にさぐれたらと思います。 ぷかぷかの空気感を味わってもらいます。ぷかぷかさんとおつきあいしてもらいます。ぷかぷかの映画を見てもらいます。ぷかぷかが創り出したもののお話を聞いてもらいます。 そこで感じたことを生産の現場目線で評価してもらいます。生産性の論理では語れない価値がぷかぷかにはあります。その価値を生産の現場に取り込むにはどうしたらいいのか、といった話をいっしょにします。ここがぷかぷかと印刷業界のコラボです。 「生産の現場に障がいある人たちがいた方がいい理由」が現場でも通用するほどの価値として確立できるなら、それは企業が障害者雇用を進める上で大きなチカラになります。 障害者雇用の一番の問題は、障害者を雇用する理由が語られないまま、雇用達成率のみ押しつけられている所にあると思います。だから中央官庁で障害者雇用数を水増ししたなどという恥ずかしい事件が起こりました。 そんな社会情勢にあって、生産現場に障がいのある人たちがいた方がいい理由が、現場目線で明確に語られるなら、「障害者雇用が意味あるもの」として企業が積極的に取り入れるようになります。その結果、更に多くの障害のある人たちが企業で働くことになります。すばらしいことだと思います。共生社会を作ろう、などという言葉よりも、確実に社会が変わっていきます。 この「障害者雇用が意味あるもの」として見る視点が、すごく大事だと思います。この視点こそが、社会を豊かにしていきます。 今まではいろんなことがよくできる障害者が企業に雇われ、それを障害者雇用としていました。これからは生産性に関わりなく、障がいを持ちながらも、働きたい人がいれば誰でも働けるような、そんな新しい価値観が、ぷかぷかと印刷業界とのコラボから生み出せたら、と思っています。

ぷかぷかさん カナダをゆく

映画『ぷかぷかさん カナダをゆく』の完成お披露目回上映会がありました。 昨年9月にバンクーバーで開かれた「世界自閉症フェスティバル」に参加することが大きな目的ではあったのですが、映画から見えたのは、ぷかぷか珍道中というか、ぷかぷかさん達と一緒に旅したからこそ生まれた、わくわく、ドキドキするような、すばらしく楽しい物語でした。 きっかけは2年前に作ったぷかぷかのプロモーションビデオが世界自閉症フェスティバルの主催者の目にとまり、昨年9月のフェスティバルで上映して欲しいという話が飛び込んできたことです。スカイプで参加すればいい、という話でしたが、やはり映画の反応を直に見たいという思いがあり、どうせ行くならぷかぷかさんも一緒に行っちゃおう、ぷかぷかさんが行くなら、その珍道中を映画にしちゃおう、と話がどんどん盛り上がって、最終的には19名もの人たちがワイワイと出かけたのでした。 映画の上映をして欲しいという話に、「だったらみんなで行っちゃおう」と軽いノリでこたえたところがいかにもぷかぷからしいのですが、何か新しいことを始めるには、こういう軽いノリこそ大事な気がします。 あれを、旅の目的はなんだ、とか、予算はどうするんだ、とかいろいろ会議を重ねていたのでは、多分行けなかったと思います。 で、行ってどうだったかが今回の『ぷかぷかさん カナダをゆく』の映画になったのですが、珍道中ながら、最後は涙が止まらないくらい感動してしまいました。 ぷかぷかさん達と一緒に生きていくって、こんなに素敵なことなんだって、じわ〜っと感じさせるエンディングでした。 ぷかぷかの大ファンであるFujikiさんは 「冒険が始まったよ。冒険はスタートしたばかりだよ。まだまだ行くよ」 と感じたそうです。 そうか、ぷかぷかのみんなが ♪ ぷかぷか どきどき そわそわ わくわく ぷかぷか どきどき そわそわ わくわく って歌っているエンディングで、涙が止まらなかったのは、そういうことだったのかって思いました。 最近は神奈川県にも「共生社会推進課」なんてところができ、みんなして「共生社会」を口にするのですが、そんなことのはるか先を「どきどき そわそわ わくわく」と歌いながら行っているぷかぷかの映画でした。 絶対に見た方がトク!です。 あちこちで上映会やる予定です。またいろいろお知らせをアップします。 お問い合わせは 045−453−8511 ぷかぷか事務所 高崎 まで 「だったらみんなで行っちゃおう」と軽いノリで書いた「カナダ物語」 pukapuka-pan.xsrv.jp

(第2回『哲学対話』)ぷかぷかさんたちと対話しているときの方が「素のまま」の私でいられる

ぷかぷかさん達と一緒に立教大学まで出かけ、学生さん達と第2回目の「哲学対話」をしてきました。 1年ほど前、立教大学の河野先生から 「ぷかぷかさんと哲学対話をしたい」 という提案をいただいたとき、最初はちょっとびっくりしました。今までそんなことをいう人はいなかったからです。彼らと関わる人の多くは、上から目線で何かやってあげるとか、支援するという関係です。そんな中で、彼らときちんと対話をしたい、という提案は目が覚めるほどに新鮮な提案でした。今までにない、何か面白いことが起こるかも、とわくわくしながら提案を受けました。 彼らとフェアに向き合って対話をし、何かを見つけたい、今回はその新しい試みの2回目です。 感想に 〈 ぷかぷかさんたちと対話しているときの方が 「素のまま」の私でいられるような気がする 〉 と書いた方がいました。これはすごい発見だったと思います。学生さんはいろんな人たちと「哲学対話」をしています。そんな経験の中で、なおも〈ぷかぷかさん達と対話しているときの方が、「素のまま」の私でいられる〉と書いています。 これはぷかぷかさん自身が「素のまま」でいることが大きいと思います。障がいのある人たちは社会にあわせないと生きていけない、とよくいわれます。そのために大変な努力をみんなしています。それは自分を押し殺す努力です。自分らしさを表に出さない努力です。 私は養護学校の教員をやっているとき、障がいのある人たちに惚れ込んでしまい、彼らと一緒に生きていきたいと思ってぷかぷかを作りました。ですから、ぷかぷかでは社会が求めるものよりも、「素のまま」の彼らを私は選びました。「素のまま」の彼らにこそ、私は惚れ込んだからです。「素のまま」の彼らこそ、魅力的だと思ったからです。 ぷかぷかさん達は、社会にあわせるのではなく、「素のまま」の彼らで働いています。だからたくさんのファンができました。「素のまま」のぷかぷかさんに出会い、ふっと自由であることの大切さを思い出したのだと思います。 ぷかぷかさんと「哲学対話」をやった人たちも、多分、そういう発見をしたのだと思います。 ●今日は遠い立教大まで足を運んでくださり、ありがとうございます。お昼の「セントポールの隣」での白いカツ丼もぷかぷかさんたちに気に入ってもらえたようで、なんだかそれもとても嬉しかったです。 私自身外部の方と哲学対話を行うのが久しぶりで、かつ5月にも一緒に対話したぷかぷかさんたちや高崎さんとまたお会いできるということで、今日は朝起きたときからワクワクしていました。教室に入ると、どこか懐かしいような、たった1度しか対話したことがないとは思えないようなあたたかな雰囲気でぷかぷかの皆さんが迎えてくださいました。対話後も、「やっぱり一緒にお話しできてよかった」と、ぷかぷかさんたちから元気をもらったようでした。結果、その後の授業もいつもより明るい気持ちで受けられました(笑)。 今回対話をしてみて、考えたい点が2つあります。 1つ目は、養護学校などの教育機関では特別辛い経験などないとしても、その後の就職先でも同じだったのかということです。今回話をきいてみると、多くのぷかぷかさんたちにとって、学校(特別支援学校等)の思い出はそれほど悪いものではなかったようです。実は私も先日特別支援学校を訪れて2日間生徒たち(高校生)と過ごしました。面倒見の良い先生たちのもと、大多数の生徒は生き生きと楽しそうに学校に通っていました。と考えると、学校は守られた環境で過ごしやすいかもしれませんが、学校を出た後の就職先ではどうなのかという疑問が湧きました。ナカタクさんや辻さんはぷかぷかに来る前、他の職場に勤められていたということで、そこでの体験や経験などをもう少し聞ければよかったかもしれません。 2つ目は、私はぷかぷかさんたちと対話しているときの方が「素のまま」の私でいられるような気がすることです。ぷかぷかさんたちとの対話は本当に刺激的です。自分の言いたいことをそのまま言葉にし、自分なりのペースで語っている姿をみていると、私も「それでいいのだ!」と思います(その方が相手に深く響くかもしれないし)。そうすると、だんだん私も「素のまま」の私をぶつけようという気になって言葉に困らなかったり、すんなり質問できたりします。とにかく、ぷかぷかさんたちとの対話には普段ゼミ生同士でするものにはないスパイスを感じるというか、毎回、考えさせられます。 つらつらと脈絡のない文章で恐縮です。最後になりますが、今こうして対話を振り返っていると、自分らしく生きることについてぐるぐると思考がめぐり、すごく「耕されて」いるなあと感じます。本日は誠にありがとうございました。また次回も楽しみにしております。 ●ぷかぷかさんと2回目の哲学対話でした。 前回よりもぷかぷかさんたちのことが知れました。 みなさん一人ひとりが唯一無二の存在なんだなぁと実感できた対話は初めてでした。 セノーさん:立教でもゴローンと寝てしまうセノさん。セノーさんはどこに居てもセノーさんを貫いている感じがしました。対話中の質問に対する答えもセノーさんらしさに溢れていました。 ツジさん:対話中にツジさんが突然発する言葉に興味津々でした。ツジさんが突然、「7人の小人がシンデレラの居場所を知ってるよぉ~」と言いみんなが笑う瞬間がありました。ツジさんの頭の中は一体どんな風になってるんだろう?どんな世界が広がっているのか興味津々です。 ナカタクさん:絵が上手なナカタクさんは、話す時の比喩表現が素敵でした。ナカタクさんの言葉で特に心に残っているのは「将来というのは霧のようでコロコロと変わって、突然光ったり消えてしまったり、決めようというのは難しい」です。 ハヤチャン:優しい人柄がすごく素敵です。本がお好きと聞きました。グリム童話、マニラオーシャン、宇宙についての本、ハヤチャンが好きなものについてもっと話が聞きたくなりました。 テラちゃん:以前の上映会で初めてお会いしただけなのに私の名前を覚えていてくれていました。驚きました。友達作りのプロだと思います。 ショーへーさん:ショーへーさんは、対話の後半で「ツジさん!さっきからトートゥルトゥルトゥルと言ってどうするんですか!」と言っていました。わたしも対話中に少し気になることがあったのですが、ショーへーさんも同じ気持ちだったんだと思いました。私はなんだか気にしちゃいけないかなと思って少し我慢していたけれど、ショーへーさんのように素直に気持ちを伝えることができるということは、相手と対等に接している証なんだと思います。相手に障害の有無は関係なく、素直に気持ちを伝えることができる関係は素敵だと思いますし、そうありたいと思いました。 対話の中で、ぷかぷかさんが将来のことについて語る時、「事業所」や「作業所」、「グループホーム」という言葉が出てきました。 「事業所」や「作業所」、「グループホーム」について私はよく知りません。 今の社会で所謂「障害者」の人がどんな人生を歩んでいるのかよく知らないのです。 今回のぷかぷかさんとの哲学対話を通して、色々な人と共に生きていくためにはもっと相手のことを知らなければならないと思いました。 ぷかぷかさん、立教にきてくれてありがとうございました。これからもよろしくお願いします! ●私は今回が初めてのぷかぷかさんとの哲学対話で、初めは少し緊張していました。 理由は1つです。障害をもつ方々と深くお話をするのが初めてだったからです。 小学校教員の過程に所属しているため、今月あたま特別支援学校に介護等体験でうかがったため、お話することや一緒に過ごすことに抵抗はありませんでしたが、今回は哲学対話。どこまでお話を掘り下げていいものかと、考えてしまいました。 しかし、実際にお会いしてみると一人ひとりの魅力に引き込まれて、気づいたら対話を楽しんでいました。 私の質問である「養護学校での生活はどうでしたか」について、みなさんに丁寧に答えていただいたこと、とても嬉しかったです。楽しかったという感想が思ったより多くて驚きましたが、理不尽さを感じていたというお話から、教員のあるべき姿勢など、考えさせられました。今後の自分の学びや姿勢に生かしていこうと思います。 ぷかぷかの皆さんと今回お話したことで、障害をもっている人の可能性を強く感じることができました。是非、パン屋さんにもその他ワークショップにも伺えたらと思っています。 ●初めてぷかぷかさんたちと、対話するので、どんな話になるか、分からなくて緊張していたんですが、気さくにぷかぷかさんたちが話して下さったお陰で緊張がとれました。 さらに、話している人以外の人が話しているのも、見ていてとても面白かったし、微笑ましかったです。対話のなかで、私の頭の中に「?」が浮かんできたので、この次はじっくりと一人一人とお話しをしたくなってきました。「私の頭のなかでこれってこういうことかな」と一人で考えたりするのも、楽しかったです。 ありがとうございました。 ●ぷかぷかさんが大学の正門あたりで集まってるのを見つけたとき、なんだか楽しく面白い感じがしました。 この間知り合った友達が遥々自分の家まで来てくれたような嬉しさ。はたまた大学という場所にぷかぷかさんがいる、その組み合わせの妙なのか。 やっぱり普段大学にいる人たちって偏ってるんだなと改めて感じます。もっとぷかぷかさんのような人たちがたくさんいたら楽しいのに。そのためにはもっとみんながぷかぷかさんたちと仲良くなる必要がありそうです。 今回はもっと仲良くなるために、立教大学で哲学対話をしました。前回の続きです。大学の少し狭い教室で、いつもと違う雰囲気で緊張されたかもしれませんが、みんな聞きたいことを質問し、お互い答えることがたくさんできて良かったと思います。 ぷかぷかさんたちは自分が話したいことを話し、聞くときは真剣、面白ければこぼれるように笑う。憧れます。 お互い知らないことばかり。 これからも対話を続けていきたいです。 ●今回、ぷかぷかさんと哲学対話をして見て思ったことが大変共感できることが多かったことということです。例えば、将来どうなりたいという話題の時、お隣の方が「将来はまだよく見えていない、ただ今できることはその方向性を決めて行動すること、そこに最終的に行くかどうかは分からないけど、その方向性を決めることが大切」というようなことをおっしゃっていました。わたしも今就職活動をしていて、自分の将来について考えることが多いのですが、この方の考えにすごく共感したし、なんだか勇気づけられたような気がいたしました。 哲学対話が始まる前までは、対話が成り立つのかなど不安なこともあったのですが、実際してみてぷかぷかさんにすごく共感したし、むしろ教えられたような気がいたします。 私も、本当はあまり人の空気に合わせるのが得意ではないので、自由にしていらっしゃるぷかぷかさんさんをみて羨ましくも思っておりました。 また機会があれば、是非一緒に哲学対話したいです!!! ●先日の哲学対話では、日頃、悪く言えば、分断されている健常者と障害者の境界を越えて、1人の人間として同じ場を共有できたと感じられるような、そんな体験ができました。 障害者の方が持っている考えや気持ちは、健常者と何も変わらない。そのことに改めて気がつける、実感できる場でした。 それと同時に、健常者が普通だ、と思って従っているルールの異常さが分かり、いかに現代社会が神経症的なのかを思い知らされました。 将来について話した時にみんなそれぞれの夢を持っていて、健常者よりよっぽど未来に希望を持っているとも感じました。 これからの皆様のますますのご活躍をお祈りしつつ、私も未来に希望を持とうと思いました。

今日も靴下を脱いで昼寝。でも…

先日立教大学に「哲学対話」に行く前、大学のそばのレストランでごはんを食べました。セノーさんはハンバーグステーキの温玉のせを注文。おいしそうに食べながら、 「ぷかぷかでは何人働いていますか?」 と聞いてきました。 「40人です」 そのときは、どうしてそれを聞いてきたのかよくわかりませんでした。 その日の夜、お父さんのFacebookに 秋葉原です。むすこさん、ぷかぷかのみんなにどうしてもお土産が買いたかったそうです。 という記事がアップされていました。 私が 「今日、お昼ごはん食べながらぷかぷかさんの人数聞いていました。友だち思いで、優しいですね」 と書き込むと、 「健介にとって大切な仲間です!」 と、お父さんから返事がありました。 学校の教師をやっている方が 「優しいですね。仲間を感じるって、人として一番大事なことだなって思います」 と書き込んでいました。 ぷかぷかさん同士で、そんな風にお互いのことを思い合う関係ができていたことが、すごくうれしかったです。 セノーさんは今日も靴下を脱いで昼寝。でも、ちゃんと仲間のことを思っているセノーさんです。

彼らに、私たち救われてるのかも

ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」「その方がトクだよ」と言い続け、そのことを実感できる関係を様々な形で作って来ました。そのおかげでぷかぷかのまわりは、障がいのある人はいて当たり前であり、むしろいた方がいいと思う人がたくさんいます。彼らとの関係も、上から目線で何かやってあげるとか支援するとかではなく、どこまでも「一緒に生きていくといいよね」「一緒にいると心ぷかぷかだよね」という関係です。 ところが周りを見渡すと、全く違う関係が広がっています。すぐ近くで障がいのある人たちのグループホーム反対の声が上がったことがあります。 「障害者は犯罪を犯す。だから彼らのグループホームができるととても不安。地域社会の治安が悪くなる」 といった声です。障がいのある人たちとおつきあいしている人であれば、こんなふうには思いません。相手を知らないということが、ここまでひどい偏見、思い込みを生むのだと思いました。でもその偏見、思い込みが、場合によってはグループホーム建設の計画をつぶすほどの力を持つこともあります。 どうしてこういったことが起こるのか。それは小さな時から障がいのある人たちと健常といわれる人たちが分けられていることが大きな原因だと思います。障がいのある人たちのことを知る機会がほとんどないのです。 障がいのある子ども達はたいてい特別支援学校、特別支援級に振り分けられ、よほど希望しないと普通級には行けません。時々健常児との交流が行われたりはしますが、日々の暮らしの中でのふつうのおつきあいはほとんどありません。 いろんな人とおつきあいをする中で人間は豊かになっていきます。一番人間ができていく子どもの頃に障がいのある子ども達とおつきあいする機会がない、というのは人間形成の上ですごくもったいないと思います。いろんなことができなくても、その子のそばにいると、なぜかあたたかな気持ちになれること。これはどうしてなんだろうって考えることは、子どもを豊かにします。子ども達がいずれ社会を担うことを考えれば、これは社会的な損失といってもいいくらいです。 学校を卒業してからも、一般就労して社会に出られるのは、ごく一部のいろいろ仕事のできる人たちです。障がいのある人たちの多くは、生活支援とか就労支援、地域作業所、特例子会社など、福祉の世界に入り、やはり健常といわれる人たちと交わる機会はほとんどありません。 同じ社会にいながら、障がいのある人たちとおつきあいする機会がない、というのは、すごくもったいない話だと思います。障がいのある人たちのことを知れば、その分人間の幅が広がり、社会が豊かになります。いろんな人がいること、そしてお互いおつきあいすること、それが社会の豊かさです。いろんな人がいても、それが分けられた状態では、豊かさは生まれません。 先に紹介した障がいのある人たちのグループホーム建設反対の声は、障がいのある人達を地域社会から排除します。「知らない」ということが力を持つと、知らない人たちを排除してしまうことになるのです。これは双方にとって、とても不幸なことです。 グループホーム建設反対の声でなくても、障がいのある人たちのことを知らないと、「障害者はなんとなくいや」「こわい」「近寄りたくない」「社会のお荷物」「生産性が落ちる」などと思ってしまい、様々な形で彼らを私たちのまわりの社会から排除してしまいます。 誰かを排除すると、その分、社会の幅が狭くなり、お互い窮屈な社会になります。 私が私らしくある、という当たり前のことが、とてもやりにくくなり、息苦しい社会になります。社会の許容量が狭くなると、社会はだんだんやせこけてきます。 ぷかぷかに来るとホッとする、というお客さんが多いのは、そういった社会を反映しているのだと思います。 ぷかぷかは就労支援の事業所です。一般企業で働けない障がいのある人たちの働く場です。そういう意味では、障がいのある人たちと健常者を分ける仕組みの一つになっています。 でも、お客さんはぷかぷかに来るとホッとする、といいます。どうしてなのでしょう。 それは多分、ぷかぷかさん達がありのままの自分を出して働いているからだと思います。ぷかぷかでは、彼らは社会にあわせるために自分を押し殺してしまうのではなく、ありのままの自分で働いています。ああしなければいけない、こうしなければだめ、といった「社会の規範」に縛られることなく、それぞれの自分らしさを存分に出して働いています。 そのことがぷかぷかの自由な空気感を生み出しています。その空気感の中で、お客さんはホッとした気分を味わうのだと思います。私が私らしくあることの大切さを、ぷかぷかの自由な空気感の中で思い出すのだと思います。 ホッとした気分の中で、ぷかぷかさん達、つまりは、障がいのある人たちはやっぱり社会にいた方がいいよねって、お客さんたちは多分、思います。 「彼らに、私たち救われてるのかも」 とひょっとしたら思います。 こんなふうにしてぷかぷかは、障がいのある人たちと健常者と分けられた社会を耕し、 「一緒に生きていくといいよね」 ってみんなが思える社会を作っています。誰にとっても居心地のいい社会です。 ぷかぷかさん達は日々の仕事(パン屋の仕事、お惣菜屋の仕事、アートの仕事、食堂の仕事、畑の仕事)をしながら、社会を耕し、社会を豊かにする、というすばらしい仕事もしているのです。

お昼ごはん ももちゃんと、セノーさんに囲まれて、 なんだか、(初対面なのに)リラックスしました

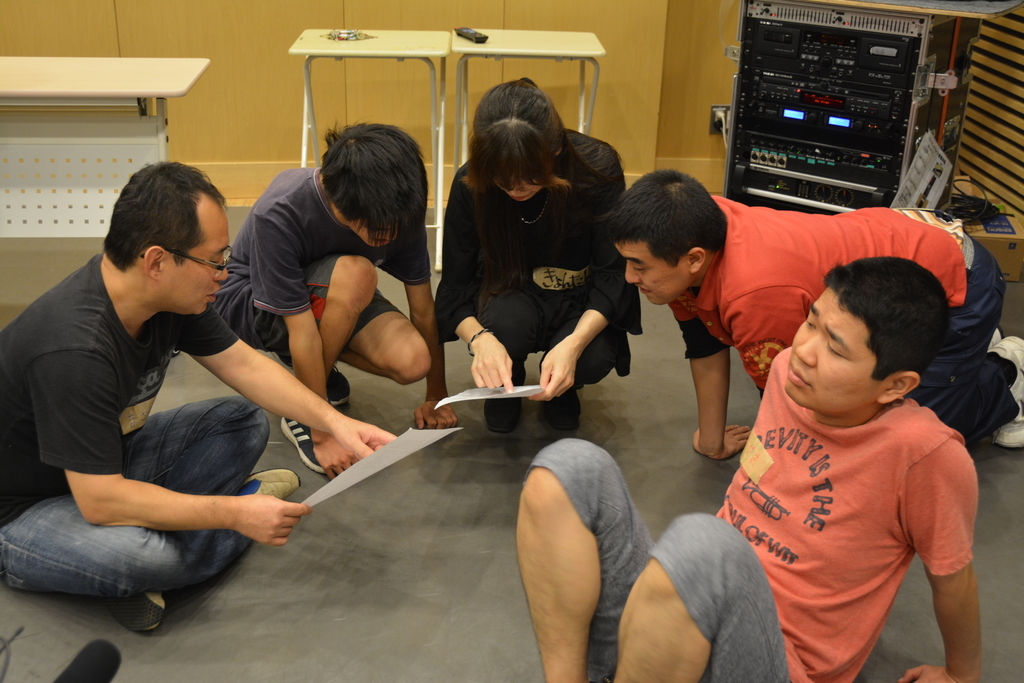

養護学校の教員をやっている方が参加しました。養護学校の教員がワークショップに関心を持って参加するのはひょっとしたら初めてかも。こういうおもしろい試みにこそ関心を持って欲しいと思っているのですが、養護学校のみなさん、何考えてるのですかね。 ●●● 演劇ワークショップ、たのしかったです!普段受けるワークショップより、早めに、自分を出していけた気がします。歌もすてきでした。実は、今回のワークショップについて、ほとんど情報を得ていっていなかったので、(最近、まとめて高崎さんのブログを拝見したのですが、 なぜか、今回の演劇ワークショップについてのものは、拝見し落としていました。)「わっっ!!こんな歌なんだ!!」と、曲と、歌詞で思いました。(曲もすてきでした。)「なんでもいいから 一番になれ」の繰り返しでは、初めて歌う時から、ちょっと泣きそうになりました。3つ目の高音から入るところぐらいです。「つらいなぁ~。」「(そんなこと、いわんといてぇ~なぁぁ~。)」と、自分の体から、すなおに出てきました。(きっと染み付いているし、いたんだな、と思いました。)「癒し力、一番。」っていうのも、あるな。と、思って、その場は少し明るい気持ちになっていたのですが、やはり、「一番」という競争に、頭の先までどっぷり漬かっているのかな(思考が)。とも、思ったりしました。☆☆☆☆☆☆午後のワークッショップの様子を、ブログで拝見して、「あ~。残念だったなぁ~。」「たのしそうだなぁ~。」と、思いましたが、お昼ご飯休みも、わたしにとって、たのしい時間でした。郁ちゃんと、あずみさん(だったように思うのですが…名前が覚えられていなくて、すみません。)、ももちゃんと、セノーさんに囲まれて、なんだか、(初対面なのに)リラックスしまし。ブログで、知っている方だということもあると思いますが、「あ~。別にそこにいていいよ~。」「何もしなくても~。」というような雰囲気をうけて、わたしは楽でした。如何に、いつも「何をしなくちゃいけないか。」「何をするべきか?」を考えているか、だ。と思いました。特に、職場にいる間は。障害のある子どもに対しても、学校では、「(この子に対して)今、何をするべきか?」「(この子に、)何をさせるべきか。」を考えているな、と、思いました。それは、今回のワークショップの場で、ぷかぷかさん達と触れ合えたから、特に感じたことだと思います。(社会に出ている(そして自然体な)障害のある方ということ、学校という場ではなかったということ。)(「自然体な」というところも大事だと思います。)学校でも、できるだけ「たのしく過ごそう!」としているのですが、『教育』せなあかん、というのがあって、どれくらまで『教育』させていただくのか、どのくらい子どもに「がんばって」いただくのか、最近、悩むところです。今、中3の知的障害部門の担任なのですが、2年がかりで、自分の名前が書けるようになってきた子どもや、最近、ひらがな、カタカナ、漢字が読めるようになった子どもなんかがいて、どれくらい「がんばって」「勉強していただくか。」は、時々悩みます。(できるだけ、たのしく勉強しよう!とは、していますが。)★★★★★やはり、ぷかぷかさんたちと触れ合うことによって、感じたことは多かったです。来月もたのしみです。作品も、どのようになっていくか、わたしも、なにを感じていくか。。。たのしみです。 ●●● 養護学校とぷかぷかとの落差で、いろいろ思うことがあったようですね。これからどんな風に変わっていくのか楽しみです。

何が豊かになるのか、自分で確かめてみたいと思った

演劇ワークショップに栃木県から新幹線に乗ってやって来るすごい親子がいます。その親子が、ワークショップに参加した感想を書いてくれました。 ●●● まず、僕がぷかぷかさんのことを知ったきっかけは昨年、ぷかぷかパン屋さんの新聞記事を読んだことからでした。「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいい」というメッセージは僕の心に深く突き刺さりました。今まで自分の周りには障がいのある方がいないので、どう接すればよいのかわからず、街でぶつぶつ言っている人とすれ違うと“なんか怖い”と思ってきました。 中学2年生のとき、知的障碍者施設のお祭りのボランティアを募集していて母から誘われたことがきっかけで、毎年ボランティアに参加するようになりました。障がい者の方に対しての怖いとかコミュニケーションが取れないとかといった感情はなくなりましたが、僕の心の奥底にある何かよくわからない、もやもやした「見えない壁」が崩れることはありませんでした。 だから、新聞記事の「障がい者と一緒に生きると豊かになる」ということが理解できず、言葉は悪いですがきれいごとなのではないかと思い、そのことについて母ともよく意見交換をしてきました。 この春高校生になり、社会福祉部に入部しました。ドナルド・マクドナルド・ハウスや図書館、高齢者施設など今までに経験したことのないボランティア活動にも取り組むことができるようになりました。そして、ずっと気になっていた“一緒に生きると豊かになる”ということも、本当にそうなのか、何が豊かになるのか、自分で確かめてみたいと思ったのです。 しかし、実際に参加してみると僕の中の「見えない壁」がわさわさと立ちはだかって、気持ちがついていけずものすごく戸惑いました。でも、帰りの足取りは、なんだかとても軽く感じられ、もう少し取り組んでみようかなと心に決めました。 次回の目標はぷかぷかさんのメンバーと一人でも多く話をすることです。こんな僕ですがよろしくお願いします。 ●●● これを書いたタイガ君はこんな作文も書いています。 pukapuka-pan.hatenablog.com そのお母さんは ●●● 一年前、新聞記事でぷかぷかパン屋さんのことを知ったとき、うわぁ、なんて素敵なパン屋さん!近くだったらなぁ~と思ったことを覚えています。そしてそのぷかぷかさんたちと一緒に今、過ごしている自分、なんかすごい私!と、このご縁がとても嬉しく大切にしていきたいと思います。 実際に参加してみて、みなさんの想像力の豊かさには感心させられました。どんどんイメージが膨らんで、私はというと、さびついた脳みそをフル回転させてもたよりなく、ぷかぷかさんたちにたよってばかりの私でした。あーでもない、こーでもない、と一緒に悩んで考えて話し合ってぷかぷかさんたちから教えられることがたくさんありました。また、私に疲れていないかと心配して声をかけ、私の手を取りマッサージしてくれたり、ほんとに癒されました。一日をともに過ごして心にやすらぎをもらって帰宅しました。 参加して気が付いたことがあります。私は息子と一緒に知的障碍者施設でのボランティアに参加してきましたが、そこでは支援者さんと呼ばれてきました。だから、支援しなくてはいけない、と思い込み、その結果障がいのある方と接するときどこか上から目線で接してきた自分に気づきました。こんな気持ちだから、例え100万回障がいのある方とふれあっても何も変わらない、数の問題ではなく、自分自身の問題だったのだと感じました。 一方、元気なく参加している息子をみて、もう次回はいきたくないと言われるだろうと思っていたのですが、その日寝る前に、「今日はいってよかった、また次回も行くよ、ありがとね」と言われてホッとして嬉しく思いました。息子は幼いころから吃音に苦しんできました。舌を切って伸ばす手術をしたり、目の病気がみつかったりして、生まれてこなければよかった、と言われたこともありました。自分に自信が持てず、人の前に立って話したり、行動することを嫌がりました。しかし、高校生になって、ほんとに不思議なのですが、吃音がなくなり積極的に行動するようになってきました。 これからは物おじせず何事にも取り組んでいってほしいなぁと思っています。 この経験は息子にとっていつかきっとプラスの経験となっていきてくるのではと思うのです。 上映会の映像の中で、「ぷかぷかさんたちがこの町を障がい者の理解ある町へと自分たちで町を耕している」というナレーションを聞いて、その“耕す”という言葉が、いい言葉だなぁと、とても印象に残っています。 私もこれからは、ぷかぷかさんたちとふれあいながら、人としての生き方を自分の中に問い直し、自分自身を耕していきたいと思います。 ●●● この親子がワークショップの中で、どんな風に変わっていくのか、すごく楽しみです。

「手も足もないナメクジが、どうしてすもうをとるんだ。それはおかしい」

9月22日、第5期2回目の演劇ワークショップがありました。今期は宮澤賢治作『ほらクマ学校を卒業した三人』を取り上げるのですが、中身はわりとエグい話というか残酷な話なので(といっても、これは人間から見た感想であって、生き物にとっては相手を食べてしまうのは当たり前の話)、場合によっては、 「こんなのいや」 という人が出てくるかも知れません。それでも、すごく面白いところもあったり、ほらクマ先生のいう 「なんでもいいから一番になれ」 という教育方針は、今の社会が目指すものと重なるところがあって、そこをぷかぷかさんたちといっしょに 「それはちがう」 ということがうまく表現できないか、という思いがあります。 まずはお話の概要を進行役のはなちゃんに話してもらいました。 赤い手の長いクモと、銀いろのナメクジと、顔を洗ったことのないタヌキが一緒にほらクマ学校に入りました。ほらクマ先生は校歌の中でこんなことを教えました。 ♪ カメはのろまに 歩いて見せた ウサギだまされ昼寝した 早いはえらい 大きいはえらい 勝てばそれまで だまされたが悪い なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ 三年たって三人は仲良くほらクマ学校を卒業しました。三人はうわべは大変仲よさそうにほらクマ先生を呼んで謝恩会をやったり、自分たちのお別れ会をやったりしていましたが、お互いにみな腹の中では 「へん、あいつらに何ができるもんか、これから誰が一番大きくえらくなるか見ていろ」 と、そのことばかり考えていました。 さて会も済んで、三人は銘々うちに帰ってきて、いよいよ習ったことを自分でほんとうにやることになりました。 ちゃうどそのときはかたくりの花の咲くころで、たくさんのたくさんの眼の青い蜂の仲間が、日光のなかをぶんぶんぶんぶん飛び交ひながら、一つ一つの小さな桃いろの花にあいさつして蜜や香料をもらったり、そのお礼に金色をした円い花粉をほかの花のところへ運んでやったり、あるいは新らしい木の芽からいらなくなったロウを集めて六角形の巣を築いたりもういそがしくにぎやかな春の入口になっていました。 クモは大きくなろうと、もう一生懸命であちこちに十も網をかけたり、夜も見張りをしたりしました。ところが困ったことに食物があんまりたまって、腐敗したのです。そして蜘 蛛の夫婦と子供にそれがうつりました。そこで四人は足のさきからだんだん腐れてべとべ とになり、ある日とうとう雨に流されてしまいました。 ナメクジは訪ねてきたカタツムリたちに親切でしたが、相撲をやって投げ飛ばし、気を失ったカタツムリやトカゲたちを食べて、どんどん大きくなりました。カエルも相撲をとって食べるつもりでしたが、塩をまかれ、ナメクジはとけてしまいました。 タヌキは自分のお寺へ帰っていましたが、腹が減って困っていました。訪ねてきたウサギに 「山猫大明神さまのおぼしめしじゃ、なまねこなまねこ」 と妖しいお経を上げながらウサギを食べてしまいます。続いてやってきたオオカミも食べてしまいます。 オオカミが持ってきた籾三升も飲み込んでしまいます。籾がお腹の中でどんどんふくらんで、25日めに狸はからだがゴム風船のようにふくらんでそれか らボローンと鳴って裂けてしまいました。 と、概要を話したあと、クモ、ナメクジ、タヌキのグループに分かれ、簡単なお話を作ってもらいました。グループに渡した台本は原作の一部分です。 クモの台本 「ここはどこでござりまするな。」 と云いながらめくらのかげろうが杖をついてやって来 た。 「ここは宿屋ですよ。」 と蜘蛛が云った。 かげろうはやれやれというように、巣へ腰をかけました。蜘蛛は走って出ました。そして 「さあ、お茶をおあがりなさい。」 と云いながらいきなりかげろうのおなかに噛みつきまし た。

かげろうはお茶をとろうとして出した手を空にあげて、バタバタもがきながら、 「あわれやむすめ、父親が、旅で果てたと聞いたなら」 と哀れな声で歌い出しました。 「えい。やかましい。じたばたするな。」 と蜘蛛が云いました。するとかげろうは手を合 せて 「お慈悲でございます。遺言のあいだ、ほんのしばらくお待ちなされて下されませ。」 と ねがいました。

蜘蛛もすこし哀れになって 「よし早くやれ。」 といってかげろうの足をつかんで待っていました。かげろうはほんとうにあわれな細い声ではじめから歌い直しました。 「あはれやむすめちゝおやが、旅ではてたと聞いたなら、 ちさいあの手に白手甲、いとし巡礼の雨とかぜ。 非道の蜘蛛の網ざしき、さはるまいぞや。よるまいぞ。」 「小しゃくなことを。」 と蜘蛛はただ一息に、かげろうを食い殺してしまいました。そし てしばらくそらを向いて、腹をこすってからちょっと眼をぱちぱちさせて、又糸をはきま した。 ナメクジの台本 ある日雨蛙がやって参りました。 「なめくじさん。こんにちは。少し水を呑ませませんか。」 と云いました。 なめくじはこの雨蛙もペロリとやりたかったので、思い切っていい声で申しました。 「蛙さん。これはいらっしゃい。水なんかいくらでもあげますよ。ちかごろはひでりです けれどもなあに云わばあなたと私は兄弟。ハッハハ。」 蛙はどくどくどくどく水を呑んでからとぼけたような顔をしてしばらくなめくじを見て から云いました。 「なめくじさん。ひとつすもうをとりましょうか。」 なめくじはうまいと、よろこびました。自分が云おうと思っていたのを蛙の方が云ったのです。こんな弱ったやつならば五へん投げつければ大ていペロリとやれる。 「とりましょう。よっしょ。そら。ハッハハ。」 かえるはひどく投げつけられました。 「もう一ぺんやりましょう。ハッハハ。よっしょ。そら。ハッハハ。」 かえるは又投げつ けられました。するとかえるは大へんあわててふところから塩のふくろを出して云いまし た。 「土俵へ塩をまかなくちゃだめだ。そら。シュウ。」 塩が白くそこらへちらばった。 なめくじが云いました。 「かえるさん。こんどはきっと私なんかまけますね。あなたは強いんだもの。ハッハハ。 よっしょ。そら。ハッハハ。」 蛙はひどく投げつけられました。 そして手足をひろげて青じろい腹を空に向けて死んだようになってしまいました。銀色 のなめくじは、すぐペロリとやろうと、そっちへ進みましたがどうしたのか足がうごきま せん。見るともう足が半分とけています。 「あ、やられた。塩だ。畜生。」 蛙はそれを聞くと、かばんのような大きな口を一ぱいにあけて笑いました。そしてなめくじにおじぎをして云いました。 「いや、さよなら。なめくじさん。とんだことになりましたね。」 なめくじが泣きそうになって、 「蛙さん。さよ......。」 と云ったときもう舌がとけました。雨蛙はひどく笑いながら 「さよならと云いたかったのでしょう。本当にさよならさよなら。わたしもうちへ帰って からたくさん泣いてあげますから。」 と云いながら一目散に帰って行った。 タヌキの台本 狼が籾を三升さげて来て、どうかお説教をねがいますと云いました。 そこで狸は云いました。 「お前はものの命をとったことは、500や1000ではきくまいな。生きとし生けるものならば なにとて死にたいものがあろう。それをおまえは食ったのじゃ。早くざんげさっしゃれ。 でないとあとでえらい責苦にあうことじゃぞよ。おお恐ろしや。なまねこ。なまねこ。」 狼はすっかりおびえあがって、たずねました。

「そんならどうしたらいいでしょう。」

狸が云いました。 「わしは山ねこさまのお身代りじゃで、わしの云うとおりさっしゃれ。なまねこ、なまねこ…」

「どうしたらようございましょう。」 「それはな。じっとしていさしゃれ。わしはお前のきばをぬくじゃ。このきばでいかほど ものの命をとったか。恐ろしいことじゃ。お前の目をつぶすじゃ。この目で何ほどのもの をにらみ殺したか、恐ろしいことじゃ。それから。なまねこ、なまねこ、なまねこ。お前 のみみをちょっとかじるじゃ。これは罰じゃ。なまねこ。なまねこ。こらえなされ。お前のあ たまをかじるじゃ。むにゃ、むにゃ。なまねこ。この世の中は堪忍が大事じゃ。なまねこなまねこ。 むにゃむにゃ。お前のあしをたべるじゃ。なかなかうまい。なまねこ。むにゃ。むにゃ。 おまえのせなかを食うじゃ。ここもうまい。むにゃむにゃむにゃ。」 とうとう狼はみんな食われてしまいました。

そして狸のはらの中で云いました。 「ここはまっくらだ。ああ、ここに兎の骨がある。誰が殺したろう。殺したやつはあとで 狸に説教されながらかじられるだろうぜ。」 狸はやかましいやかましい蓋をしてやろう。と云いながら狼の持って来た籾を三升風呂敷のまま呑みました。 ところが狸は次の日からどうもからだの工合がわるくなった。どういうわけか非常に腹 が痛くて、のどのところへちくちく刺さるものがある。 はじめは水を呑んだりしてごまかしていたけれども一日一日それが烈しくなってきてもう居ても立ってもいられなくなった。 とうとう狼をたべてから二十五日めに狸はからだがゴム風船のようにふくらんでそれか らボローンと鳴って裂けてしまった。 この台本をそのままやるのではなく、グループごとに話し合い、この台本から見えてくる情景をまず絵に描いてもらいました。 クモのグループにいたタカハシのおじさんは、台本を読んでも最初どういうお話かよくわからなかったのですが、ヨッシーが目の見えないカゲロウをやるといいだし、それがきっかけで絵が描き上がり、芝居ができました、とおっしゃっていました。 絵の発表 芝居の発表 ナメクジグループでは、ショーへーさんが 「手も足もないナメクジが、どうしてすもうをとるんだ。それはおかしい」 と言い出したのがきっかけで、手も足もあるナメクジを描き始め、そこからイメージが広がっていったそうです。 はじめは芝居をやる気があるのかないのかはっきりしなかったのに、いざ発表になると行司役をやったイクミさんは、練習にもなかったセリフ 「ひが〜し〜、なめくじやま〜、に〜し〜、かえるやま〜 なんていいだし、なんかすごいなぁ、とおっしゃってました。 みんなが絵を描いているそばで、こんな関係ができるところがぷかぷかのワークショップのいいところです。 絵の発表 芝居の発表 ひが〜し〜、なめくじやま〜 はっけよ〜い のこった、のこった… 塩をまかれて、ナメクジは足からとけてしまいました。 タヌキグループはテラちゃんがタヌキの絵を迷いなく一気に描き、それにあわせてハヤチャンがオオカミを描いたところから動きが始まりました。 絵の発表 芝居の発表 食べられるオオカミのパーツ(きば、頭、背中など)に別れて表現したところがすばらしかったと思います。 今回、とりあえず芝居を作っていく手がかりがつかめました。これをどう広げていくかが、そこにぷかぷかのメッセージがどれだけ込められるか。最初にメッセージありき、ではつまらないので、ぷかぷかさんと一緒に作っていく中で、どこまでそういったものを見つけられるか、だと思います。 10月には、クモにカゲロウが食べられるところをデフパペットシアターひとみの人たちに「浄瑠璃」でやってもらう予定です。 「あはれやむすめちゝおやが、旅ではてたと聞いたなら、 ちさいあの手に白手甲、いとし巡礼の雨とかぜ。 非道の蜘蛛の網ざしき、さはるまいぞや。よるまいぞ。」 また、青い目の蜂たちが飛び回るシーンをプロの振り付け師と一緒に作ろうと思っています。 これからどんどん面白くなります。

障がいのある人たちは、私たちの心を軽くしてくれる人たち

朝日新聞の今朝の天声人語。白髪についての話はすごく面白かったです。 白髪を染めずにテレビに出演し、話題になっている女性がいる。フリーアナウンサーの近藤サトさん(50)。「若さが美しい」という考え方から自分を解放したいと思ったと先日の本紙で語っていた▼きっかけは東日本大震災だった。防災用品を用意しているとき、無意識に白髪染めも入れていた。「世の中が大変なときに、私は何をしているんだろう……人として空っぽだなぁとがっかりしたんです」。若く見せようとするのをやめ、楽になったという▼ロマンスグレーがかっこよさを求めるなら、グレーヘアで手に入るのは解放感や自由さか。こうでなければいけないという思いを脇に置けば、心はもっと軽くなるかもしれない。髪でも、ほかのことでも。 ぷかぷかさんたちは、社会にあわせるのではなく、彼らのそのままの姿で働いています。「こうでなければならない」といった「規範」や「縛り」が一切ありません。そんな彼らが、ぷかぷかの自由な空気感を生み出しています。 「ぷかぷかに来るとホッとする」 というお客さんが多いのは、その自由な空気感のせいだと思います。 その空気感の中にいると、「こうでなければいけない」という思いを自然に脇におけるのだと思います。そうすると、自然に心はもっと軽くなります。 昨日来たお客さんは、「お酒も音楽もないのになぜかお祭り気分」なんていってましたが、心が軽くなると、お祭り気分になる人もいるようです。 障がいのある人たちは、私たちの心を軽くしてくれる人たち、というふうに見ることができれば、「障がいのある人はあれができない、これができない」といった思い込みから自由になれます。彼らとの関係が豊かになります。 こういう関係を築いていくこと、それが共生社会だろうと思っています。 彼らの自由さに演劇ワークショップの中で気がついた人もいます。 pukapuka-pan.hatenablog.com

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。