ぷかぷか日記

タカサキ日記

ぷかぷかさんとの出会いを一本の詩にしました。

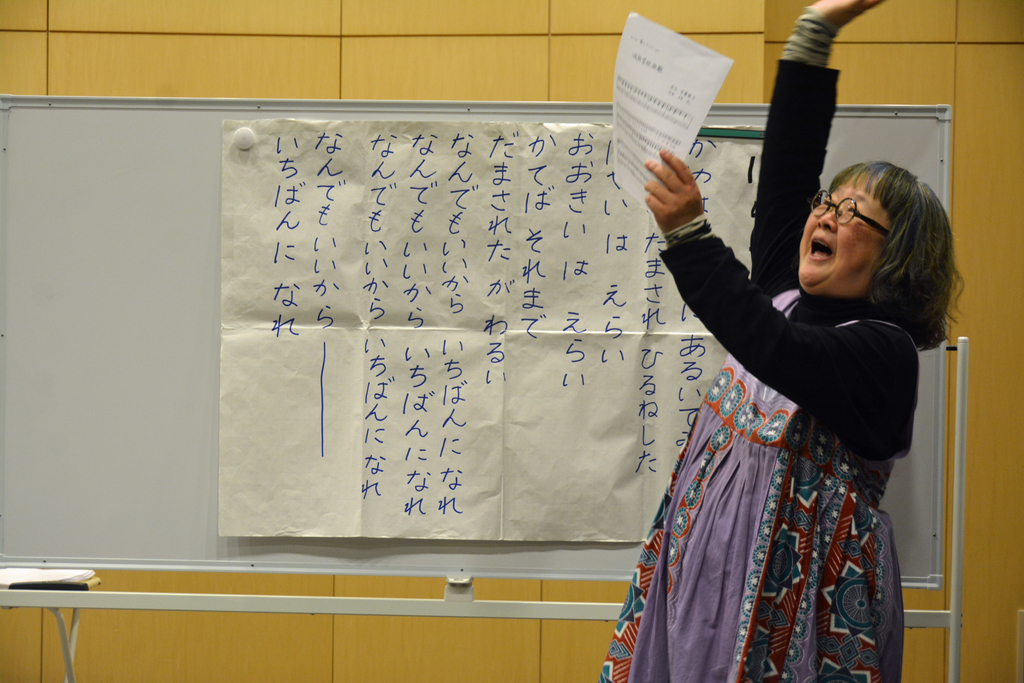

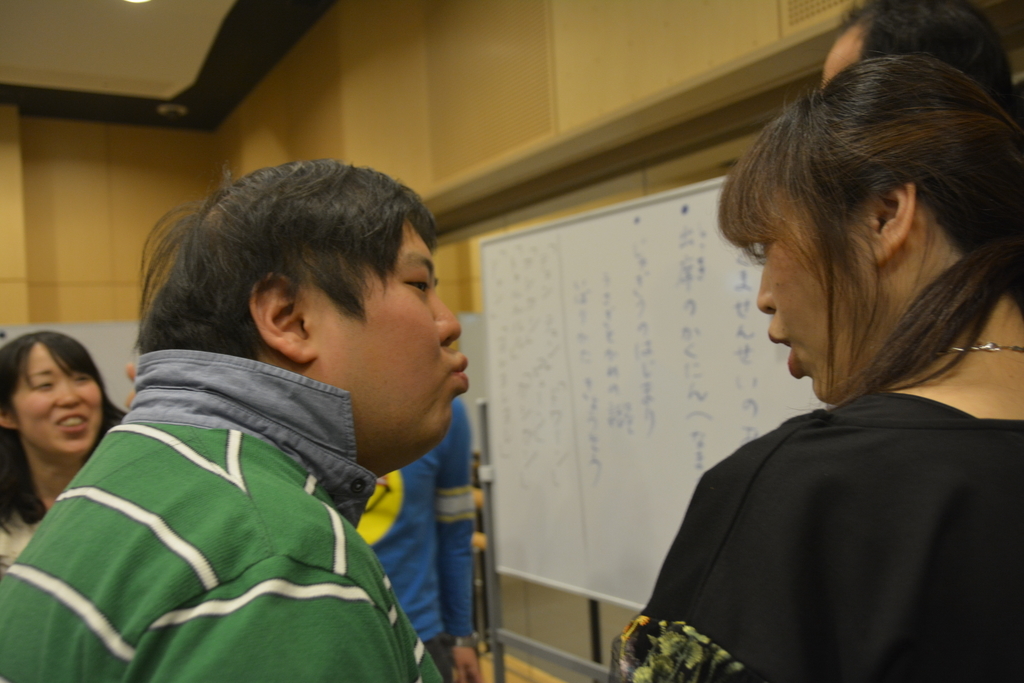

東洋英和女学院大学でみんなの思いを一本の詩にするワークショップをやりました。 ウォーミングアップで谷川俊太郎の詩「生きる」をみんなで朗読しました。 生きているということ 今生きているということ それはのどが渇くということ 木もれ陽がまぶしいということ …… を、一人一行ずつ声を出して読みました。声を出して読む。ただそれだけで、心と体が、ほんの少し自由になります。 少しからだがあたたかくなったところで、ぷかぷかさんとの出会いを4〜5行の詩に書いてもらいました。出会う前はどうだったのか、出会ってからはどうだったのかを短い詩で表現してもらいます。 机の上ではなく床の上でやったので、みんな初めての体験で、どうかと思ったのですが、やり始めるとみんな集中して取り組んでいました。 個人詩ができあがった段階で一人一人発表すればよかったのですが、これに時間をとられると、次の集団詩を作る時間がとれなくなるので、発表を飛ばして、個人詩をばらばらにし、ばらけた言葉たちを組み立て直す作業に入りました。 なんとなく似たような言葉を集めていくのですが、50個近い言葉が並んでいると、似たような言葉を探すにも大変です。それで、なんとなく始めにあるといい言葉、終わりにあるといい言葉をまず探しました。次に物語が始まりそうな言葉、物語の中身を語る言葉などを探しました。 www.youtube.com この時間が一番大変だったようです。たくさんの言葉たちとにらめっこするように、言葉の場所を変えたり、入れ替えたりの試行錯誤が続きます。お互いいろんな話ができたと思います。お互い話をする、というところがこのワークショップの大事なところです。話をすることで、できあがったみんなの詩が、チカラを持ちます。 みんなの詩ができあがったところで、壁に貼り、それを朗読します。 www.youtube.com www.youtube.com 最後の朗読は、もう少しゆっくりと言葉にふれながら読んでほしかったのですが、ま、初めてだったので、みんなの詩ができただけでもすばらしいことだったと思います。 いずれにしても、短い時間で自分たちの体験をまとめ、一本の詩に仕上げ、それを朗読するところまでいけたのはすばらしいことだったと思います。 「最初は怖かった」「近づきたくなかった」「不安だった」といったネガティブな言葉が並んでいるのですが、ぷかぷかさんたちと出会ってからは「我々にはないポジティブな世界」「ただただ自由なんだ」「楽しい気持ちになれた」といったポジティブな言葉に変わります。 学生さんたちは、ぷかぷかさんたちと本当にいい出会いをしたのだと思います。何かをやってあげる関係ではなく、自分の人生がもっと開いていくような関係ができたように思います。それが一本の詩から読み取れます。 いつもなら、このみんなの詩を元に芝居を作るのですが、今回は時間がなくて、詩を作るところで終わりました。機会があれば、ここから芝居を起こしたいと思っています。芝居にすると、詩にした世界がもっと自分のものになります。 この関係の中で、これからもっともっとおもしろいことができれば、と思っています。 創英大学では文化祭にぷかぷかさんが出かけていって一緒におもしろいことができればいいね、という話まで出ています。先日はクリスマス会をやりましたが、今度は文化祭で、よりクリエイティブなことをやりたいと思っています。 ★学生さんたちの感想は後日アップします。

ぷかぷかさんたちが社会に必要な理由が、また一つ加わった気がします。

第5期5回目の演劇ワークショップがありました。 ほら熊学校の校歌を歌いましたが、 歌いながらあらためて なんでもいいから いちばんになれ なんでもいいから いちばんになれ なんでもいいから いちばんになれ ということばが目指す世界のむなしさを思いました。はじめはこのことばを超えるものをぷかぷかさんと一緒に作りたいと思っていましたが、彼らといっしょにワークショップをやっていると、なんだかムキになって作るほどのものでもないように思えてきました。 一番のきっかけは3回目のワークショップでした。そのときのブログにはこんなふうに書いています。 歌詞に「なんでもいいからいちばんになれ」とあるので、「大金持ちになるには、どうしたらいいか」を提案しました。「大金持ちになる」というのは、すごくわかりやすいと思ったのです。 ところがその目標に興味を持った人はほぼゼロでした。もっとほかのことで一番になりたいというのです。お金こそ一番価値があり、みんな共感してくれると思っていた私の浅はかさに、初っぱなから気がついたというわけです。 生産性はお金をどれだけ生み出すか、で測られます。お金こそ一番の価値であると社会のみんなが思っているからです。でも、ぷかぷかさんはそうじゃありませんでした。世の中、もっと大事なもの、大事にすべきものがあるんじゃないか、って。「大金持ちになる」という提案を、全然興味ないよ、っていわれて、あらためてぷかぷかさん達が提案する「価値」にこそ耳を傾けようと思いました。 南青山で児童相談所の建設に反対する人たちは「土地の価値が下がる」などといってますが、なんだかなぁ、とむなしくなります。なんでもいいからいちばんになれ、と、がんばってきた人たちのことばです。彼らは何を守ろうとしているのでしょう。何を大事にしようとしているのでしょう。 そういう価値観とは全く関係ないところで生きているぷかぷかさんたち。だから彼らの周りには、ホッとするような空気感にあふれているのだと思います。 舞台では目の青いミツバチたちが、「なんでもいいからいちばんになれ」というほら熊学校の方針とは全く関係なく、ぶ〜んと飛び回っています。 この目の青いミツバチこそ、「なんでもいいから いちばんになれ」と追いまくられている社会にあって、マイペースで生きるぷかぷかさんたちではないかと思います。 「こんなに素直に生きてていいんだ、と気づくことができました。」 は、ぷかぷかさんといっしょに演劇ワークショップをやった学生さんの感想です。ほんの1時間程度のワークショップでしたが、学生さんはぷかぷかさんと出会い、自分の人生を振り返る機会になりました。 南青山の人たちも、ぷかぷかさんのような人たちと出会う機会があれば、もう少しちがうことばが出てきたのではないかと思います。 ぷかぷかさんたちが社会に必要な理由が、また一つ加わった気がします。 演劇ワークショップの発表会は来年1月27日(日)午後2時からみどりアートパークホールで開かれる「表現の市場」で行います。

みんなの思いを一本の詩にまとめるワークショップ

この一ヶ月くらいで 東洋英和女学院大学で授業を3コマもらって上映会とぷかぷかの話、双六ワークショップ、演劇ワークショップをやりました。そのときの学生さんたちの感想がすばらしかったので、その感想をみんなが共有できるような一本の詩にするワークショップを明日やります。みんなの感想が一本の詩にまとまれば、絵本の手がかりがつかめます。 まず一人一人がぷかぷかさんと出会う前と、出会ってからの自分の変化を4〜5行の詩にします。出会う前は障がいのある人たちをどんな風に見ていたのか、出会ってからはどうなのか、彼らを見る目が、自分の心がどんな風に変わったのか、これからどんな関係を作っていきたいか、などを短い詩で表現します。 たとえば 障がい者はいやだった 怖くて近寄れなかった でも、ぷかぷかさんと知り合って 少し心がなごんだ 一緒に楽しいことやりたい という感じで、ぷかぷかさんに出会う前と、出会ったあとの心境の変化を短いことばで表現します。この詩を一行ずつ切り離します。10人のグループであれば、10人分のばらばらになったことばが集まります。 ことばたちをシャッフルします。仮に一人5行書いたとすると、10人で50のことばがばらばらになって集まります。そのことばたちを似たような要素で分けていきます。 一本の詩にまとめることを考えたとき、なんとなく始めに来ることば、終わりの方に来ることば、なんとなく新しい物語が始まりそうなことば、物語の展開が見えるようなことば、ほっこりあたたかい気持ちになれることば、風景が見えるようなことば、わくわくするようなことば、人生にふれるようなことば、新しい未来を感じるようなことば、といった感じで、ことばたちを分けていきます。 みんなで話し合いながら分けていきます。一つのことばを巡って、それをどう解釈するか、お互いの思いを語り合います。お互いの違いが見えてきます。共有できる思いも見えてきます。このみんなで話し合う時間がとても大切です。今までただ一緒に授業を受けていただけの関係から、新しいものを一緒に作る関係になります。このワークショップの、一番のキモの部分です。 何よりも、そういう関係の中でできあがった詩は、個人で作った詩の何倍もの力を持ちます。そのことをできあがった段階で、みんなで感じることができます。このみんなの詩の力がみんなの背中を押します。 こういう力ある詩を生み出すのが、ワークショップのいう場のすばらしいところです。 要素ごとに集めたことばを模造紙に張り出します。張り出す順番も考えます。順番を考える中で、全体のストーリーが見えてきます。 壁に貼りだした詩を朗読します。まずは一人一行ずつ声を出して読みましょう。聞き手にことばを届けるつもりで声を出します。ことばに思いを込めます。ことばを声に出したとき、目で見るだけだったことばが、少し違う感じで体に入ってきます。それがことばにふれる、ということです。それをしっかり感じ取りましょう。 聞き手の側も、目で見るだけだったことばが、声になって届くと、どんな風に聞こえるか、耳を澄まして聞きましょう。 声に出して読む側も、その声を聞く側も、いつものことばが、人の肌を感じるような生きたことばとして行き交うことを経験できると思います。ことばは声に出すことで、生きたことばとして人と人を結びます。 朗読することで、詩は体温を持ち、むくむくと生き始めるのです。 今までばらばらだったみんなの感想が、ワークショップを通して、みんなが共有できる思いとしての詩が立ち上がることになります。 詩は、学生さんとぷかぷかさんの出会いの物語です。 この詩を体で表現すれば、そのまま芝居になります。でも、今回は時間がないので、朗読するところまでにします。 第2期演劇ワークショップでは「みんなの《生きる》」という詩を作ったのですが、そのときの記録です。 pukapuka-pan.hatenablog.com

授業を受けている時の表情よりもずっと素敵です

創英でクリスマス会をやったときの写真を授業を担当している平野先生に送ったところ、 「学生さんたちの笑顔が、授業を受けている時の表情よりもずっと素敵です」 とメールがありました。 これって、なんなんだろう、と思いました。ぷかぷかさんが何かやったわけではありません。ただ普通に接しただけで、こんな笑顔にみんななったのです。 やっぱりこれは、ぷかぷかさんたちの「魔法のチカラ」としかいいようがありません。 笑顔は、幸せな人生そのものです。ですから、みんなをこんなふうに笑顔にするぷかぷかさんは、やっぱり社会に必要な存在なんだと思います。 共生社会を作ろうとか、共に生きよう、とか、ごちゃごちゃ言わなくても、こうやって一緒に楽しいことをやれば、みんなが笑顔になれるのです。そういう機会をこちらがお膳立てするのではなく、学生さんたちが自主的にやった、ということが、今回すごくよかったと思います。自主的にやりたくなるようないい関係ができていたことが大事です。

創英でクリスマス会

ぷかぷかの近くの創英大学でぷかぷかさんを招いてクリスマス会がありました。今まで障がいのある人たちとほとんどおつきあいのなかった学生さんたちが、ぷかぷかさんたちを招いてクリスマス会をやる、というのはすごいことだと思います。 創英大学では講義のコマを3コマいただき、上映会と私の話、双六ワークショップ、演劇ワークショップを行い、それと平行して学生さんそれぞれの都合のいい日に3日、ぷかぷかに体験実習をしに来てもらいました。その流れの中でぷかぷかさんととてもいい出会いをして、クリスマス会の企画が持ち上がりました。ぷかぷかさんたちと楽しい時間を一緒に過ごそう、という企画です。 よくある、彼らのためにクリスマス会をやるのではなく、一緒にやると楽しいから、という理由がすごくいいと思います。ほんのまだ一ヶ月ちょっとのおつきあいですが、ぷかぷかさんておつきあいするとすごく楽しい、という思いがみんなで共有できていたのだと思います。 「今日はイエスキリストの2018回目の誕生日をお祝いする会です」 という辻さんの開会宣言とUSAの歌で、いきなり盛り上がりました。 学生さんたちの考えた双六ゲームをやりました。 クリスマスカードの交換をしました。 こんなすばらしい関係ができたので、この関係の中で新しいものを作り出せたら、と思っています。たとえばぷかぷかマルシェで、学生さんとぷかぷかさんが一緒にお店を出すとか、創英の文化祭に学生さんとぷかぷかさんで一緒に何かを作って出すとか、クリエイティブな関係ができたら、と思っています。 来年1月半ばには、ぷかぷかさんと出会ってからの学生さんそれぞれの思いを一本にまとめるようなワークショップをやる予定です。みんなの思いをうまくまとめられたら、絵本の手がかりが見つかります。 いずれにしても、今後が楽しみです。

ぷかぷかはアミューズメントパーク

音楽プロデューサーのFujikiさんは「ぷかぷかはアミューズメントパークだ」といいます。「楽しいや、びっくりや、ほっこりがあって、おいしいものがあって、アートショップやお土産もある。スピードものんびりもある。似顔絵を常時やったら、アミューズメントパークにありそうなものが全部そろってしまいます」と。 そうか、ぷかぷかは「ぷかぷかさんと一緒に生きていこうぜ」っていう「テーマパーク」なのかと思いました。 ぷかぷかさん達が日々生み出すとんでもないおもしろさは、いわゆる福祉事業所の概念から見ていると、そこから大きくはみ出すものばかりです。福祉などという視点から見ていると、たくさんの新しい価値を見落としてしまいます。 Fujikiさんはpvプロボノというプロの映像スキルを持った人たちのグループで音楽プロデューサーをやっている人です。映画『ぷかぷかさんカナダをゆく』のエンディングの音楽をブラッシュアップしてくれた方です。私はそのエンディングの場面で涙が流れてしまいました。ぷかぷかさんがいることの幸せ感が、音楽に乗ってわ〜っと押し寄せてきて,もう涙が止まらなかったのです。Fujikiさんはそういう幸せ感を表現するのがものすごくうまい人だと思いました。何よりも幸せ感を大事にする人です。 Fujikiさんは福祉の人ではないので、私たちとは全く違う視点でぷかぷかさんを語ります。昨日は演劇ワークショップでぷかぷかさんが歌う歌を録音しに来ました。 ぷかぷかさんの歌をCDに焼き付けて世界に向けて発信しよう、なんとことおっしゃっていたので、CDにするなんて、ぷかぷかさんの歌はそんなレベルじゃないですよ、なんて言ったのですが、Fjikiさんは「ぷかぷかさんの歌はこんなの聴いたことない感に溢れているからお客さんも音楽家もフタッフもおいみんな集まれ、これやっべーぞ、って感じです。」といいます。 「こんなの聞いたことない感にあふれている」「だからみんな集まれ!」という評価は、ぷかぷかさんの歌の評価,一般的に彼らを見る評価を全くひっくり返します。 「こんなの聞いたことない感にあふれている」ことが、そのまま新しい価値なんだと思いました。目からウロコ、でした。 「ぷかぷかはアミューズメントパーク」という言葉も、そういう今までにない目線から出てきた言葉だと思います。ぷかぷかの生み出す新しい価値がここから見えてくるのかも、と思いました。

本の表紙が決まりました。

先日、本の編集者、デザイナーと打ち合わせをしました。 この写真、ぷかぷかが作ってきた関係がよく見えるような写真なので、表紙に使いたいということでした。 これは「木とアートする」のワークショップの時の写真ですが、ここにはぷかぷかさんたち、地域の人たち,それにスタッフがフラットな関係で写っています。今、この時を一緒に楽しんでいます。 私は相模原障害者殺傷事件に関するブログを90本ほど書いていますが、書いていく中で気がついたことがあります。犯人がぷかぷかのように障がいのある人たちと一緒に生きていく関係、一緒に一日を楽しむ関係の中で仕事をしていれば、事件は起こらなかったのではないか、ということです。それはまた支援の現場の、当事者との関係性を問うものでもありました。 もし犯人がこの写真のような関係性の中で仕事をしていれば,事件は起こらなかったはずです。 その写真をあえて表紙で使うのは、ぷかぷかが作ってきた障がいのある人たちと私たちとの関係性がよく見えるからです。そしてこのフラットな関係の中からたくさんの物語が生まれました。この本はその物語たちを書き綴ったものです。 本のメインタイトルは『今日もせっせと街を耕して』、サブタイトルは『pukapukaな物語』の予定です。メインタイトルはぷかぷかさんに描いてもらうのがいい、とデザイナーさんはいってました。 完成は3月の予定です。

セノーさんの温かい表情にその場の空気がすごく居心地よく感じて

栃木県から新幹線に乗って演劇ワークショップに通っている親子が第4回に参加した感想を送ってくれました。お二人ともセノーさんといい出会いをしています。お母さんと高校生の息子さんの感想です。 ●●● 八月から始まったワークショップもいよいよ最終章に突入ですね。今回も飛んだり跳ねたりと、老体にムチ打って(笑)、ぷかぷかさんたちと一緒に楽しい時間を過ごすことができました。 ワークショップが終わって帰宅すると、身体は疲れているんですが、辛くはなくて「あぁー、 疲れたなぁー」とか思うんですけど、その疲れが心地よいんですよね。またあそこに行って ぷかぷかのみんなと顔を合わせたいなという前向きな気持ちです。 午後の台本を読んでのお話つくりでは、今回もヨッシーと組んでどうしょうか、こうしょうか、と知恵をふくらませました。なまねこ、なまねこ、というセリフをなんまいだー、なんまいだーといって練習するヨッシーには笑えました。相変わらずのヨッシーの演技力には感謝感激です。 この本気の人たちと一緒にずっと関わっていきたいなぁーって思ったりします。ワークショップに参加する前、最初は「してあげる」つもりだったのに、毎回私はヨッシーに頼りきりで「してもらって」いたりする。『してあげる』『してもらう』関係でなく、お互いを理解して一緒に成長することができる、こんな体験はやってみないとソンですよね。 また、今回活動の中でセノーさんとたくさんお話しすることができました。今までセノーさんに何度か話しかけてはいたのですが、無言でうなずかれるだけで会話が成立しませんでした。 それがなにがどうしてどうなったのか、手を放してくれず(笑)、いろんな表情のセノーさんと接して、お腹がねじれるほど笑いあって、心が癒されました。 ヨッシーは私をきょんたんというニックネームではなく、ぴょんたん、ぴょんたんと言って呼んでくれます。チカちゃんからはワークショップが終わるたびに必ず、「今日はお疲れ様でした。気を付けて帰ってね」などといった優しいメールをいただきます。ぷかぷかさんたちから、ぷかぷかのメンバーにはいっていいよーって受け入れられたようで嬉しくなります。 障がいがあるないとか関係なく人間が人間を受け入れてくれるって嬉しいよね…そんなふうに感じて、私の幸福度は今回もさらにup↗しました。 きよみ 空手で前回のワークショップをお休みしたので演劇ワークのことを長く忘れていた僕は 行くのが遠いし、ちょっとしんどいなって思ってきて、準備したにもかかわらず玄関先で「もう今日は行くのやめよう」と言いました。 でも、つかさくんが次のワークショップでお昼に蕎麦を食べよう!と何度も声をかけてくれて約束していたのを思い出し、がんばって新幹線に乗り込みました(笑) 休憩時間にジュースを飲もうと自販機の前に立ち、何を飲もうかなと考えていたら、セノーさんが隣にいました。そして僕の横に立ち、「何のむの?」か「ジュース飲むの?」か、ちょっとはっきり聞き取れにくかったんですが、そう言って僕に声をかけてきました。初めて出会った時の“いす乗っ取られ事件”(笑) があってからセノーさんとはもう話すことはないだろうな・・・と思っていたので話しかけられてもう、びっくりしました。思わず僕は「う、うん何にしようかな」とコーンポタージュを買いました。そしたらセノーさんも「僕も買おう」といってジュースを買い、とくに会話もなく二人で立っていました。すごく短い時間でしたが、セノーさんの温かい表情にその場の空気がすごく居心地よく感じて自分の心の変化にも驚きました。 「“知的障害者”という特別な人とどう付き合ったらよいのだろう。僕には無理だ」という構えや迷いを捨てて「これから仲良くなりたい初対面の人」というところから始めることが大切なのかなと思いました。そして「自分のこともわかってもらおう」という気持ちが僕にかけているところかなと自分を見つめなおしています。 自分の行動を工夫すれば相手の行動も変わっていくのかなと思いました。 大我

魔法のチカラ

先日ぷかぷかで体験実習した新聞記者ヨコタさんが帰りの電車の中で感想を書いて送ってくれました。 ●●● 帰る頃にはよし明日もがんばろうとなぜか元気になっているわたし。一緒に働いただけなのに、カチカチに凝り固まっていた頭はすっかりほぐれました。悩んでいたのがばかみたいだと思いました。もっと自分らしく自由にやりたいことをやろう!!!と思うようになりました。 ●●● ヨコタさんは先週金曜日、会社でいやなことがあって、もう泣いてしまうくらい落ち込んでぷかぷかにやってきたそうです。でも、ドアを開けるなりテラちゃんに「Facebookやってますか?」といきなりスマホを取り上げられ、あれよあれよという間にFacebook友達になってしまってびっくりしたり、前回来たときに似顔絵を描いたタカノブさんはちゃんと名前を覚えていてフルネームで呼んでくれたことがとてもうれしかったり、みんなの笑顔に囲まれてワイワイやっているうちに、土、日、落ち込んだ気持ちは,どこかへ吹っ飛んでしまったそうです。 青葉区役所で人権研修会をやったときの感想に 「ぷかぷかさんが、作り物ではない心からの笑顔でまっすぐ接してくれていたからなのか、とても心が洗われたような気持ちでした。」 というのがありましたが、ぷかぷかさんの「心からの笑顔」は人を元気にします。ぷかぷかさんの笑顔は魔法の笑顔かも知れません。落ち込んでいたヨコタさんも、その魔法の笑顔に助けられて、明日もがんばろうって思ったのだと思います。 ぷかぷかさん達の持つ、こういう「魔法のチカラ」を社会の中できちんと認めて、社会のあちこちに「魔法のチカラ」があれば、私たちはいつでも「よし明日もがんばろう」って思えたり、「もっと自分らしく自由にやりたいことをやろう!」って思えるのだと思います。 この字を見て,妙にほっこりあたたかな気持ちになれるのは、やっぱり「魔法のチカラ」だと思います。私たちの書く字には、そんなチカラはありません。そのことを謙虚に認めることが大事だと思います。私たちって、実はたいしたことないんだっていう気づき。それをこの字は教えてくれます。 ぷかぷかさんたちがいると、彼らの「魔法のチカラ」でみんな笑顔になれます。私たちには学生さんをこんな笑顔にするチカラはありません。そのことを謙虚に認めると、彼らを見る目が変わってきます。彼らとの関係がフラットになり、ここから新しいものが生まれます。 彼らと出会って、自分の生き方を振り返った学生さんもいました。「こんなに素直に生きてていいんだ」って。

こういう気づきが、自分たちの方が彼らよりも優れている、という思い込みから自由にしてくれます

共生社会実現フォーラムに行ってきました。集まりの名前がすごいわりには、共生社会につながる何か新しいことがここで生まれたわけでもなく、費用対効果を考えると、どうなんだろうかと思ってしまう集まりでした。会場費にしても、事前のチラシの費用にしても、事業に関わる人件費にしても、すごいお金がかかっていると思いますが、それに見合うものが何か生まれたのかを考えると、なんだかなぁ、という気がしました。 かけた費用の分は取り返す、というか、共生社会に向けて、新しいものを創り出す、といった熱い思いが必要な気がします。 私が参加したパネルディスカッションでも、「あなたが思う共生社会はどんなものですか」という質問の回答は6分と決められていて、ディスカッションを通して、何か新しいものを見つける、といったことよりも、とにかくスケジュール通り終わらせることが優先されるような進行で、後半、それが若干崩れた部分もありましたが、議論が熱くなる、といったようなことはないまま、なんだか中途半端に終わった気がします。来た人たちに申し訳なかったな,という思いでいます。 パネラーへの事前の質問に「共生社会に向けてどんな行動をしますか?」という質問があって、共生社会は遠い未来にあるような、そんなイメージにすごく違和感を感じました。パネルディスカッションの進行役もそんなイメージで語り、同じ壇上にいて、すごく居心地の悪い思いをしました。 (舞台で子どもが二人寝っ転がっていますが、こういうのもアリなのがぷかぷかの舞台です。こういう自由な雰囲気こそが、ぷかぷかが創り出した大事な価値だと思っています。) ぷかぷかは、障がいのある人たちと一緒に生きる小さな社会がすでに実現しています。ともに生きる社会、共生社会が、規模は小さいですが、実際にできているのです。上の写真のように、地域の小さな子どももいっしょに舞台に立ったりしているのですから。 その実現にすごく苦労したかというと、ただ彼らと一緒に生きていきたい、と思っただけで、「苦労」と言えるものはほとんどありませんでした。実現に向けて何か勇ましい行動したわけでもなく、ただ彼らと楽しい一日を作り続けてきただけです。 ポイントは彼らとフラットに向き合う、ということです。個々の現場で、彼らとそういう向き合い方ができれば、すぐにでも「ともに生きる社会」は実現できる,というか、「ともに生きる」というのは、まさにそんなふうにフラットに向き合う,フェアにつきあうことだと思います。 共生社会に向けて、何か行動しなければ,それが実現できない、といったことではなく、彼らと「フラットに向き合う」、そういう関係を作れるかどうかだけだと思います。 なんだかんだいいながらも、私たちは障がいのある人たちを自分たちよりも低く見ています。自分たちの方が優れている、いろいろできる、と思い込んでします。その思い込みが、共生社会を遠くにやっているように思います。 ぷかぷかの近くの女子大でぷかぷかさんと一緒にワークショップをやったときの学生さんの感想には 「障がいのない自分よりも、心や考えが豊かで、見習いたいものがたくさんありました。」 「こんなに素直に生きてていいんだ、と気づくことができました。」 「自分にはすぐにできないこと、恥ずかしがってしまうようなことを、自由に、積極的に、かざらない、そのままの姿で表現し、生きている姿は素敵で、見習いたいです。」 という言葉がありました。 彼らの方が自分よりも豊かなものを持っている、という気づき、彼らの生き方を見て、自分がいかに不自由に生きているかの気づき、彼らの生きる姿が「素敵」だ、という気づき。 こういう気づきが、自分たちの方が彼らよりも優れている、という思い込みから自由にしてくれます。 「またお会いできる日を楽しみにしています」 という言葉が自然に出てくるような関係がワークショップを通してできたのです。 大事なことは、こういう気づきの機会を作ること、気づくことでできる新しい関係を持続させること、その関係を更に発展させること、その関係の中から新しいものを創り出すことだと思います。今回で言えば、この関係,ぷかぷかさん達との素敵な出会いを元に1年くらいかけて,子ども達に届ける絵本を作ろうと思っています。障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、というメッセージを絵本の形で子ども達に届けるのです。絵本を作るのは学生さん、ぷかぷかさん、スタッフ、印刷屋さんのコラボチームです。このコラボチームこそが「ともに生きる」小さな社会です。 共生社会は、遠くにあって、何か行動しないと実現できないものではなく、こうやって彼らとフラットな関係さえできれば、簡単に実現できるのだと思います。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。