ぷかぷか日記

タカサキ日記

町の宝

岩手県花巻にお住まいの牛崎しゅん君となお君の笑顔、まわりの人たちを幸せにするような笑顔。こんな人は街の宝だと思います。宝を大事にする町は豊かになります。 問題は、彼らのことを宝だと思う人が圧倒的に少ないことです。どうやったらそう思う人を増やせるか,ということだと思います。 ぷかぷかは高崎が障がいのある子ども達に惚れ込み、町の人たちに素敵な彼らに出会って欲しいと思って作りました。ぷかぷかは彼らとの出会いの場です。たくさんの素敵な出会いがあって、その結果たくさんのぷかぷかのファンができました。 上の写真の笑顔が「いいね」と思う人が確実に増えているのです。社会が変わりつつあるのです。 上の写真のしゅん君が不審者に間違えられ、お母さんが警察まで行ったことがあります。こんないい顔をするしゅん君が不審者として間違えられる社会は悲しいです。 長文失礼いたします。突然ですが、私の息子が不審者に間違えられて、今日警察に出頭しました。出頭というのはうそです。でも警察に呼ばれて謝罪文を書いて来ました。土曜に朝、突然2人の警察官が我が家を訪ねて来ました。容疑は「とあるスーパーの駐車場で女性が不審者に声を掛けられて、腕を掴まれて怖い思いをした。その男は股間に手をやっていたようにも見えた」というものです。よくよく聞いてみると、明らかにうちの長男しゅんのようなのです。でも、こんな重度のしょうがい者を本気で不審者だと思ったのでしょうか?。第一、不審者に声を掛けられたということですが、うちの息子は言葉が喋れないのに、いったい何て声を掛けたのでしょうか?? 被害者からの一方的な話だけしか聞かされず、きっと本人なりに理由はあったのだと思いますが、聞いても喋れないし、、、 最初は?マークだらけでしたが、写真を撮られ、被害者からそれが息子と確認されたということで、警察に呼ばれて生活安全課に行って来ました。どうせ、謝罪文を書かなければならないなら、正しく分かってほしいと思い、少しでも相手に伝わればと、自分なりに謝罪文を考えて持って行きました。これは、全く詳細が分からない中で書いたものですが、全文を載せます。→被害に遭われた方へ この度は私の息子がご迷惑をおかけしたそうで、大変申し訳ありませんでした。私の息子はアンジェルマン症候群という、15番目の染色体に起因する重度の障害児として生まれました。30歳になった今でも知的レベルは1歳半くらいで、言葉も喋ることができません。体の大きな赤ちゃんみたいなものですが、毎日元気に地域の通所施設に通っています。 5月24日(木)は、たまたま3ヶ月に1回の通院日で、盛岡の中央病院に行った日でした。午後4時半に病院を出て、5時半ごろに花巻に着き、いつも買い物に行っている○○○○○○○の駐車場に車を停めて、クリーニングを頼んで、その後買い物をしました。雑草のカモガヤアレルギーがある息子は、特にこの時期は外に出ると目が痒くて腫れてしまうので、基本的に車の中で待っています。ただ、いつもではないのですが、時々車の外に出て車の前で待っていることがあります。この日も私が戻って来た時には車の前に立っていました。おそらく、何かがあったのはこの間5分から10分くらいの間の出来事だったのだと思います。私は直接見ていないのでなんとも言えませんが、普段は自分から見ず知らずの方に何かをするということはありません。本人は言葉で伝えることができないので、直接、相手の手を持って指し示したり、トイレに行きたい時も軽く股間を叩いたりして教えてくれます。もしかしたら、ご親切にかかわって下さった方に直接「おしっこが出たい!」と訴えたのかもしれません。そういえば、いつも病院を出る前にトイレに連れて行くのですが、珍しくこの日は出ませんでした。帰宅後、すぐにトイレに駆け込んだのできっとおしっこが溜まっていたのかもしれません。怖い思いをされたと思いますが、決して誰かに危害を加えようとしたのではないということだけは分かっていただきたいと思います。 いつも利用しているスーパーですので、また見かけることがあるかもしれません。こちらも気を付けますが、もしもまた見かけた際には、勝手なお願いですが、遠くからそっと見守っていただけるとありがたいです。障害があっても、多くの人たちのお世話になりながらこれからも地域で生活して行きたいので、どうかよろしくお願いいたします。 (以上)警察の担当者の方はこれを読んで、わかりやすくてよくわかりました。と言ってくださいました。元々事件にはするつもりはないということで、警察からも被害者の方に伝えてくださるそうです。事の詳細は、そのスーパーの女性従業員の方が夕方帰ろうとして、駐車場に行ったら、私の車の前に立っていたしゅんがいきなり腕を掴んだようで、驚ろかれたようです。知的障害者だとは全然分からなかったそうです。その人が何て喋っていたかも覚えていないし、薄暗かったので顔もよく覚えていないと、、、 きっと、突然のことに驚いて気が動転したのだと思います。そのスーパーには本人を連れて夕方謝って来ました。とりあえずは、不審者ではないと言う誤解が解けて安心しました。しかし、改めて感じたのは親や支援者が側にいればこそ、その場で説明ができますが、やはり、重度の知的障害者は単体でいると不審者にしか見えないかもしれません( ; ; )通報されるところまではいかなくても、きっと、ちょっとしたことで不審者に間違われていることもあると思います。日頃から啓発活動をやっているつもりですが、しょうがい理解という面ではまだまだだな〜と感じました。共生社会と言われていますが現実はほど遠いです。でも、この機会に生活安全課の職員と様々な話ができたし、自立支援協議会などで花巻市における触法障害者の状況などについて勉強会ができると良いと思っていたので、依頼があれば可能です!と言ってくださり、今後に繋がるかなと思っています。さすがは、転んでもタダでは起きない私です(笑) 本当に今回のことはいろいろな面で勉強になりました。写真のしゅんは「カッチカチやぞ〜」に似ています。本人は喋れませんが、私が代わりに「悔しいです!」(笑) 物言えぬ我が子を守ってやれるのは親しかいません。権利擁護という、手をつなぐ育成会の役割はまだまだ残っていますね〜❣️ ●●● お母さんはFacebookでしゅん君、なお君のことを毎日のように発信しています。花巻の町で、少しずつファンが増えています。 関係者のこういった地道な積み重ねがあって、しゅん君もなお君も街の宝になっていくのだと思います。

障がいのある人たちを蔑んでおつきあいしないなんて、もったいないです。ソン!です。

ぷかぷかさんからこんなメールが来ました。 ●●● 日曜日に少し嫌なことがありましたのでどうか聞いてください。 私はてんかんを持っているので、定期的にお薬を取りに脳外科クリニックに 電車を使って通っています。 いつものように、電車に乗車し、寒いので早く温まりたい〜足が寒い〜という気持ちで 席に座った場所がたまたま優先席でした。 私は普段から優先席や普通の席には座らない主義なのですがその時は休日ということも あり結構人もいるので仕方なしに座るしか無かったのです。 しかし、クリニックの最寄り駅があと少しというところでその嫌な出来事が起きます。 大学生くらいの人でしょうか、成人男性5名が車内で 「おい、アレ障がい者じゃね?眼鏡の、眼鏡の」 と少し大きな声で言ってるのがわかりました。 その時は、自分のことではないのだろうと思い無視を最初にしていたのですが 他に眼鏡の人、障がい者の方は見渡してもおらず 私は「もしかして、私のことを言ってるんだろうか」と少し戸惑いました。 もちろんあまり反応しても相手の図に乗るだけなのでひたすら無視をしました。 でも、その人たちが次に発した 「アイツ、足悪いの?なんで優先席(爆笑)」 「障害手帳持ってんのかな?障害手帳持ってれば席座れんのマジウケるー笑」 というのを車内でゲラゲラと話してました。 私はとても、とても不快に思い今すぐその場から立ち去りたいという気持ちと 悔しいという気持ち、お前らに何がわかるという気持ちが湧き上がり その場から立ち去り三両先の車両に移動しました。 本当は、その場でなんかしら言ってやろうと思いましたが トラブルになりかねないのでそれはせず、隣の車両に移動して賢明でした。 それでも凄く嫌な思いが残っていたので、その日のうちに、母に話しました。 なんていうか、自分の気にしてる事を全く見ず知らずの人たちに 言われたかない!プンプンという気持ち、あの人たち、どんな教育を受けて育ってるんだろうかという気持ちでした。 でも、これが今の世の中なんだなと思うより、高崎さんがよくおっしゃる トク!という言葉はやはり魔法の言葉だなと思いました。 また似たような事で凹んだりネガティブな気持ちになった時に 思い出して気持ちを楽にしてみたいと思います(^○^) ●●● 当事者の前で、こんなことを言う感覚を疑ってしまいますが、口には出さないまでも、こんなふうに思っている人は、残念ながら世の中には多い気がします。相模原障害者殺傷事件も、そういった社会の中で起きました。障がいのある人たちの社会からの排除が極端な形で現れました。そしてそれに同調する空気が社会にはあります。 そこを変えるにはどうしたらいいのか。ぷかぷかは日々まわり人たちとの関係作りを大切にしています。ふだんのお客さんとの関係だけでなく、パン教室をやったり、演劇ワークショップをやったり、ぷかぷかさんといい出会いをする機会をたくさん作っています。そして彼らとの関係の中で、新しい価値を創り、新しい文化を創り出しています。 最近はぷかぷかの近くの創英大学と東洋英和女学院大学で、ぷかぷかの映画を上映したり、「すごろくワークショップ」や「演劇ワークショップ」をやったりしています。学生さん達はずいぶん変わってきました。 pukapuka-pan.hatenablog.com pukapuka-pan.hatenablog.com 障がいのある人たちを自分の思い込みで蔑み、おつきあいしないなんて、もったいないです。ソン!です。人生の幅が狭くなって、どんどんマイナス思考になります。 騙されたつもりで、ぜひ一度ぷかぷかに遊びに来て下さい。ぷかぷかさんたちの作り出す空気感にふれて下さい。ほっこりあたたかな気持ちになります。おつきあいした方が、トク!というのがよくわかると思います。 あなたが蔑んだぷかぷかさんはこんなすてきな写真を撮り、こんなすてきな絵を描き、すてきな人生を歩んでいるんですよ。 www.instagram.com www.instagram.com

私たちの生き方そのもの

明日締め切りの大和福祉財団の助成金の事業企画書を書きました。予算書はこれから作りますが、100万円を目標にしています。 「みんなでワークショップ」企画書 障がいのある人たちは、あれができない、これができない、社会のお荷物、何かやってあげる対象といったマイナスの評価が圧倒的に多い。相模原障害者殺傷事件の犯人は「障害者はいない方がいい」といい、それに同調する社会の空気がある。そんな中でぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを日々発信し続けている。「一緒に生きていく」という関係の中で、「障がいのある人たちは社会を耕し、社会を豊かにする」という「新しい価値」を見つけ出した。「支援」という上から目線ではなく、「一緒に生きていく」というフラットな視線で彼らとつきあうと、彼らは私たちの心を耕し、社会を豊かにする存在であることが見えてくる。 そんな彼らと地域の人たちで演劇ワークショップ(芝居作り)を企画した。月一回土曜日に集まり、朝9時から夕方4時までみんなで芝居作りをする。演劇ワークショップは演出家のいう通りにやる芝居ではなく、みんなで「あーだこーだ」と話し合いながら作っていく。だからみんなの思いが芝居にそのまま出てくる。 障がいのある人たちと一緒にやる芝居作りはとても楽しい。何よりも彼らがいることでワークショップの場がとても豊かになる。その楽しさ,豊かさの中で障がいのある人に向かって「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と、ごく自然に思えてくる。何かにつけ、彼らを排除してしまう社会にあって、「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と、自然に思える場はとても貴重だと思う。 何よりもそういった思いが芝居にストレートに反映する。そうやってできた芝居を300人くらい入る大きなホールの舞台で発表する。ネット上でも情報を流す。6ヶ月間の制作過程をすべて記録をとり、ネット上に流す。たくさんの人がそれを見る。ぷかぷかのホームページとブログであわせて約70万のアクセスがある。 相模原障害者殺傷事件の犯人の言った「障害者はいない方がいい」という言葉に同調する社会の空気の中で,演劇ワークショップで作った芝居は「障害者はいた方がいい」「一緒に生きていった方がいい」というストレートなメッセージだ。しかもこれを当事者と関係者だけで作るのではなく、地域の人たちと一緒に作るというところに大きな意味がある。「ともに生きる社会」「共生社会」は遠い未来の話ではなく、すでにここにある。それが私たちの作る舞台だ。 「障害者はいない方がいい」という言葉を、「それは間違っている」と言葉で否定するのではなく、体を張って「それはちがう」というのが演劇ワークショップ。しかもそれはいっときのメッセージではなく、「障がいのある人たちと一緒に生きていく」という私たちの生き方そのものだ。だからこそ舞台は輝いているのだと思う。 スケジュール ワークショップ(みどりアートパークリハーサル室):2019年8月17日(土)、9月21日(土)、10月19日(土)、11月16日(土)、12月21日(土)、2020年1月18日(土)、1月25日(土) 発表会(みどりアートパークホール):1月26日(日)

初めてぷかぷかさんとふれあって、一緒に遊んでみて、すごくおだやかな、やさしい気持ちになりました。

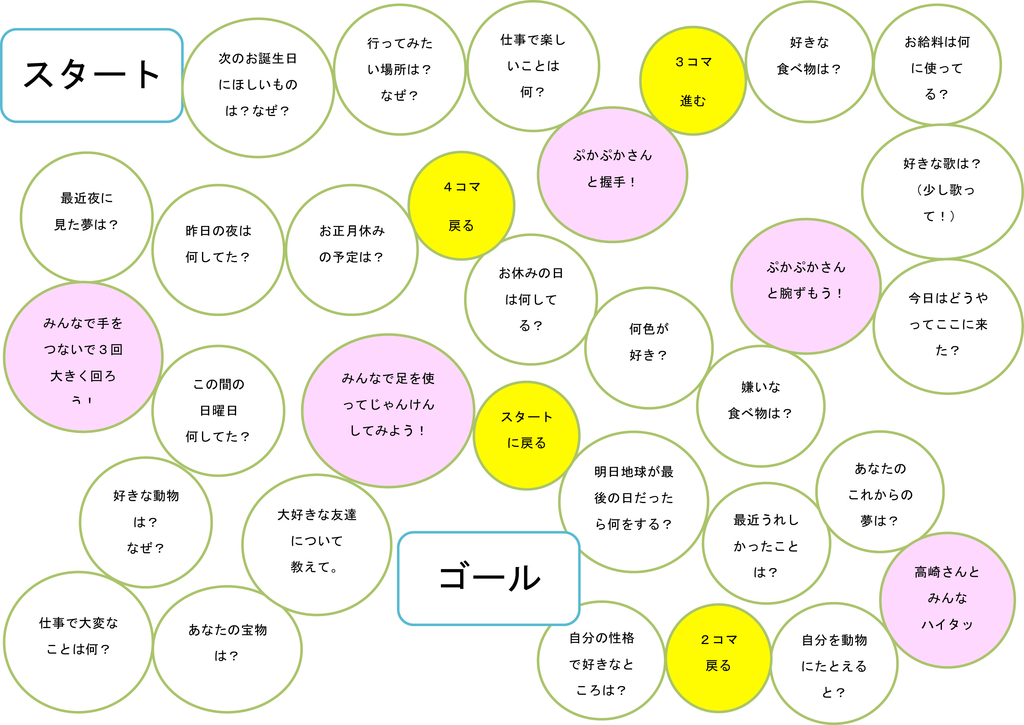

ぷかぷかの近くの東洋英和女学院大学でぷかぷかさん達と一緒に「すごろくワークショップ」を行いました。 腕相撲は、一気にいい関係を作ります。お互いが必死になって、こんなすてきな笑顔を引き出します。 こんなふうに見つめ合ったりも。 足を使ったじゃんけん www.youtube.com 参加した学生さん達の感想がすばらしいです。ぷかぷかさん達が、学生さん達を耕し,豊かにしていることがよくわかります。ぷかぷかさん達の生き方を見て、学生さんたち、自分自身の生き方について、いろいろ思うところがあったようです。福祉的な発想で彼らと見ないと、人はこんなにも豊かになれるということだと思います。 ●今日の授業はぷかぷかのみなさんが来て、明るい授業になったと思いました。一人ひとりが心からすごろくを楽しんでいて、無邪気な姿を見てとてもよい雰囲気だと感じました。日常生活を送っていると、あまり生き生きしている人を私は見ません。みんな、あれは嫌だ、これは嫌だ、面倒くさい、つまらない、だとかマイナスのことが多いと感じます。私もそういった面があります。 しかし、ぷかぷかのみなさんは、仕事が楽しい、好きな趣味がある、大好きな人がいる、得意なことがある、自分らしく、恥ずかしがらずに自由に生きているのだと思いました。私も自分らしく、一つ一つのことを楽しんで生活したいと思いました。社会も一人ひとりが明るく生き生きした、縛り付けられない世界になって欲しいです。 ●ぷかぷかさんと初めて交流しましたが、みなさん個性豊かでお話しが上手だなと思いました。自分が得意なことや好きなことを明確に言えるのがすごいなと思いましたし、才能があるのだなと感じました。私は得意なことは何かと聞かれてもすぐには答えられないと思います。彼らはとても自由に生き生きと日々を暮らしているのだと実感しました。 ●今日ぷかぷかさんが英和に来るのをとても楽しみにしていましたが、思った通り、とても楽しい時間を過ごせました。私は元々コミュニケーションをすぐとれる方ですが、ぷかぷかさん達は私の上をいっていました。自分の特技や趣味など積極的に話せていて、とても尊敬しました。また再来週ぷかぷかさん達に会えることを心から楽しみにしています。 ●話をしていてアイドルグループが好きな人が多いと感じました。特に嵐。そういったアイドルの人を見て歌やダンスを覚えるのが楽しいのだということが伝わってきました。恥ずかしいと思ったら恥ずかしいという感情を言葉や顔で表してくれるので、どう思っているかということが伝わりやすかったです。 ●今まで知らなかったことを一気に知ることができた気がして、非常に有意義な時間でした。とても楽しかったです。 ●「はい、ではやってみましょう」とお題を投げられたときに、私は他人の顔色をうかがってしまうのに対し、純粋に楽しむことができているぷかぷかさんの姿にはっとさせられた。ぷかぷかさん達の反応が新鮮に感じているけれども、実は人として基本的な「人の話を聞いてうなずく」出会ったり「質問をしてみる」といったことで、自然にできていたはずのことができていないのだな、と少し淋しい気持ちになった。 ●障害者の方と町ですれ違ったりすることはありますが、直接ふれあったことはなかったので、 とても新鮮でした。ぷかぷかさんはみなさんとても元気で明るく仲がよい印象を受けました。自分の気持ちに正直で、自分の思いをストレートに伝えることができるのは素敵なことだと思います。 ●学生と比べてぷかぷかの方々はとても積極的に話していたり、みな仲がよくてとてもすごいと思いました。人にものを伝えるのがとても上手で、話を聞いてて楽しかったです。 ●初めてふれあう方ばかりで最初は戸惑いましたが、最後の方は少し仲良くなれたかなと思いました。 ●すごく素直で、かわいかったです。すごろくでじゃんけんしたり、手をつないだり、腕相撲をしたり面白かった。腕相撲が強かったのは驚いた。歌とダンスを躊躇なく披露してくれるのはすごいと思った。上手だったし、見習いたい! ●一緒に遊んでみて、ぷかぷかさんはみんな一人ずつ個性があって、かわいいとさえ思った。障がいを持った子を産むとすごくかわいくて仕方がないよ、という話を聞いたことがあったけど、本当だなと今回の交流で知ることができた。私たちより恥ずかしがったり、他人の目を気にすることなく生き生きとしている姿に元気をもらえた。 ●隣の大学に通う私の友だちがぷかぷかさんとの授業はとても楽しいと聞いていたので、どのようなものか楽しみにしていた。昨日もその友だちと会い、ぷかぷかの方を連れてきていて、その友だちが笑顔になったのを見て、ぷかぷかの方たちとの時間が楽しかったのだと感じて、少し安心した。今日も裏表のないぷかぷかさんと過ごして私もとても楽しかった。 ●私は駅で障がいを持った人にバッグを開けられたりしたことがあったので,あまりいいイメージは持っていませんでした。でも、ちゃんと関わってみると、とてもよい人たちばかりで、みんなかわいくて,一緒にすごろくをしているだけで、発言の積極性がすごくて、自分から話してくれたり、いろいろなことを知ってもらおうとする姿勢を見て、とても楽しい気持ちになりました。いろいろな偏見や固定概念がなくなるいい機会だったなと思います。 ●障がいのある方は目立つことが嫌いだったり、人とコミュニケーションをとることを好まないと思っていたけど、以外とそうでもなく、みんなの前でダンスや歌を披露していて、すごいと思った。また、ポジティブに物事を考えていて、素敵だと感じた。プラスに考えることは簡単なようで難しいから,私も見習いたいと思う。障がいのある人は私たち以上に人生を楽しめていると感じた。私たちは「だるい」「面倒」と思いがちなことでも、彼らは楽しんで取り組めているので、見習わなければいけないと思う。今回のようにふれあう機会があると、マイナスのイメージとか固定概念を壊すことができると思う。 ●障害者の方は私たちとどこか違うと思って、偏見だとわかっていながらも、あまり関わってきませんでした。しかし、今日実際に関わってみて、あまり私たちと変わらないということがわかりました。見た目も、話し方も、私たちと変わらないのに、今まで関わらなかった自分がもったいなかったと感じました。来週も交流できるのが楽しみです。 ●ぷかぷかさん達は、やさしくて、面白くて、楽しかったです。「好きな歌を歌って」というすごろくの目も、私たちは少し恥ずかしさを持っていましたが、ぷかぷかさん達はそんなこと全くなく、上手に歌っていました。最高だなと思いました。そのようなまっすぐなところは素敵だなと思うし、見習いたいと思いました。ぷかぷかさんはみんな面白い人ばかりです。 ●今回、すごく歌も上手だったし、お話も楽しくて素敵な時間でした。ぜひまた一緒にワークショップをしたいと思いました。私は元々ぷかぷかさんに対してよい印象というか、楽しい印象があったけど、更にファンになれたと思いました。楽しく笑顔で過ごす大切さを再認識しました。

ぷかぷかさん達に会いに来るのが本当に楽しみになっています

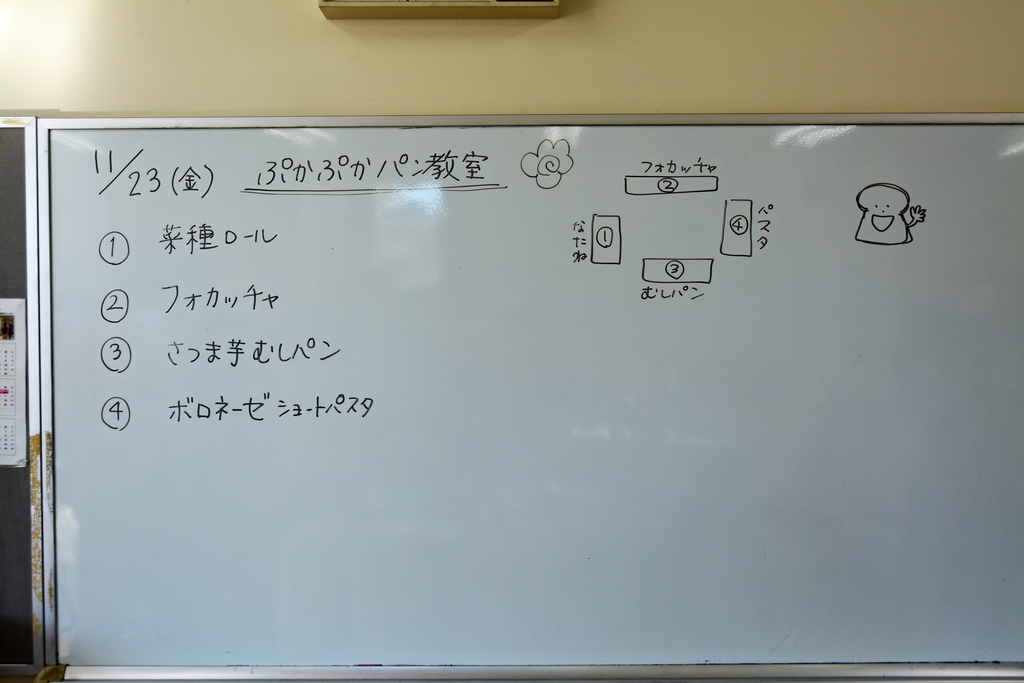

11月23日、久しぶりのパン教室 。 こねた生地を休ませる時間に突然ダンスが… 相変わらずはちゃめちゃなパン教室 www.youtube.com 全盲のけいじろう君もお母さんと一緒に包丁使って調理 www.youtube.com けいじろう君はオペラ「ロはロボットのロ」の大ファン。2回も見に来ました。 pukapuka-pan.hatenablog.comm 突然ダンスが始まったり、歌が始まったり、はちゃめちゃなことをやりながらも、ちゃんとおいしいパンを焼くところがぷかぷかパン教室。 地域のお父さんがすばらしい感想を寄せてくれました。なんとハヤチャンに人生相談に乗ってもらったそうです。 ●●● 本日は、パン作り教室に参加させて頂きました。今回もとても楽しい経験となりました。いつも有り難うございます。 ぷかぷかさん達の不思議な魅力は、初めて会う方も数分で昔から知ってるような感じになり、何度も会ってる友人とも毎回新鮮な感動があり、ぷかぷかさん達に会いに来るのが本当に楽しみになっています。 そして毎回驚かされるのが、成果物のレベルの高さです。今回のパン作りも、流石プロのパン職人が揃っているだけに、コネ方から手際の良さ、焼き上がりの美しさに味の美味しさと、職員の方とぷかぷかさん、参加者の連携で片付けまでレベルが高いです。 いつもぷかぷかのパンを美味しく頂いておりますが、素材の良さは勿論、こんな感じで作っていればそれは美味しいだろうなと納得です。 『障がいのある方とパン作り教室』と言うと、障がい者"支援"で、"健常者"がボランティアとして赴いて、障がいのある方を手伝ってパンを作りあげる、なんてイメージをされる方もいるかも知れませんが、自分の感じた事では、ぷかぷかでは全く違います。 パン作りや雰囲気作りがとても上手で、楽しませてくれる人達が居るところに、純粋に楽しむ為に、パン作りを教えて貰うために、参加させてもらって、想像以上の楽しい体験が出来るという、そんな場です。そこに"支援"という言葉は出てきません。まさに高崎さんが仰っている『共に生きる』です。それはとても自然な事だと思います。 そして今回は、終わりの会でも少しシェアしましたが友人のはやちゃんに悩み相談にのって貰いました(笑)。 ひょんな事から「夫婦喧嘩になるといつもやられて辛い」と言う話しになったら『勝とうとするから辛い訳で、敢えて負ける事も必要だよ』と彼の妹との喧嘩の例を出して説明してくれました。なるほどっ!と思いました。 自分は割りと柔軟な考えで若い人からの意見や指摘も抵抗なく受け入れる方ですが、それでもここまで一回り以上年下の人の意見が凄く突き刺さる事は希でした。それはきっと、柔軟なつもりでいても何処かで、年上だから、上司だから、父親だから、大人だから、と何かしらの仮面も着けているからだと思います。 はやちゃんの前では何者の仮面も着けていない、本質的な自分を自然にさらけ出して向き合っているから、彼の言葉が刺さったのだと思います。それは、はやちゃんが常に彼自身自然体で生きているから、そしてぷかぷかさん達が作りあげるあの空気がそうさせるのだと思います。誰一人異常に飾り立てる事もなく、仮面を着ける必要もなく、異常に空気を読む必要もなく、とても心地よい、生きやすい空気です。 これは、本当に面白い貴重な経験でした。 共に生きることで、こんなに面白い経験も出来るんですね。 以前の感想にも書きましたが、この空気こそが社会が豊かになるために必要だと思います。 そんなぷかぷかさん達の造り出す空気が楽しみでこれからも通わさせて頂きます。 これからもどうぞ宜しくお願い致します。

「隣に住むおばあさんにも届く言葉」を探す

神奈川新聞の「時代の正体」に津久井やまゆり園事件を書き続けてきた成田洋樹記者の講演を聴きに行きました。 www.kanaloco.jp 津久井やまゆり園事件から見える「時代の正体」は多岐にわたる問題が山積みです。「不寛容な時代」「分断社会」などに象徴される「世相」の問題、「個人の権利が保障され、多様性が認められる場になっているか」が問われる「教育」の問題、「当事者主体の支援」「地域と多様性」といったことが問われている「福祉」の問題、「障がい者差別と民主主義の問題」等々、津久井やまゆり園事件を掘り下げていくと、この社会が抱える様々な問題が見えてきます。この社会は一体どうなっていくのだろうと、頭がくらくらしました。 「変わった考えの人が起こした事件として人ごととしてとらえる社会、教育や福祉の現場。根底には障害、能力、学力などで人を分ける社会、教育、福祉がある。障がい者差別の芽はこれまでも今も、私たちの暮らす社会にある。」と成田さんは指摘します。 今回の講演会は定員60人が満席でしたが、集まったのは事件に関心のある人たちばかり。成田さんの指摘を一番受け止めて欲しい人の所へはメッセージが届いていない気がしました。事件を人ごとのように受け止めている人たちに届く言葉を私たちはもっともっと真剣に探す必要があると思いました。 私が学生の頃、朝日新聞の論壇時評を担当していた哲学者の鶴見俊輔さんは「隣に住んでいるおばあさんにも届く言葉で書かなければ意味がない」と論壇時評に書かれていました。当時学生運動の中で難しい硬い言葉に慣れきった私にとって、もうぶん殴られたというか、ほんとうに目が覚めた気がしました。今もその言葉を大事にしています。経験的には、誰にもわかるやさしい言葉で書くことで、私自身にも問題がはっきり見えてくる、ということがありました。やさしい言葉で書くのは、難しい言葉で書くよりも大変です。でもその大変さの中にこそ、見えてくるものがあるのです。 ぷかぷかの近くにある創英大学の学生さんとぷかぷかさん達の素敵な出会いの物語を学生さん達と一緒に絵本にしようと思っています。 pukapuka-pan.hatenablog.com 子ども達にどうしてぷかぷかさんとの出会いの物語を届けるのか、という問いの中で、今の社会の中での障がいのある人たちに対する差別の問題を一緒に考えていくつもりです。その中で当然津久井やまゆり園事件も考えます。どんな言葉で語れば学生さん達と事件を共有できるのか、をさぐっていきたいと思っています。 こんなふうに、昨日の参加者達が、それぞれの現場で「隣に住むおばあさんにも届く言葉」を探す作業が必要なんだろうと思います。今まで何の関心も持たなかった人たちと事件を共有できる言葉です。 「犯人がもしコンビニで働いていたら、犯行に及んでいただろうか」というある施設長の言葉の紹介は、事件の本質を物語っているように思いました。「植松被告は入所施設で働いていたからこそ、極端な考え方をエスカレートさせたのではないか」と。 にもかかわらず事件の半年後に横浜市で開かれた施設職員研修の全国大会で他県の職員は「あのような人物を採用したことが間違い」「不審者に備えて、身体を拘束するさすまたの研修を行った」と、どこか人ごとのような響きだったと「時代の正体」にはありました。 私は津久井やまゆり園事件に関するブログを90本あまり書いていますが、そのために二つの福祉ネットワークから排除されました。私は成田さんとは違う視点で福祉の現場における「支援」という関係性を問題にしていたのですが、現場にいる人にとってはふれて欲しくないことだったのではないかと思います。 でも福祉の現場の問題こそ、現場の人間が考えていかないと、問題は解決しません。結局犠牲になるのは当事者の人たちです。重度障害の人たちは声を上げることがとても困難です。現場の人間が問題に気づき、「これはおかしい」と声を上げていくしかないのだと思います。 7月21日に放送されたNHKスペシャルでは津久井やまゆり園で12時間も拘束された女性の話が紹介されていました。「これはおかしい」と誰も声を上げなかった福祉の現場の異常さ。そこをどうすれば変えられるのか,ということです。 そしてこういった問題は津久井やまゆり園だけではない、という成田さんの問題指摘に福祉の現場はどう答えていくのか。気が遠くなるほどに根が深い気がします。 そんな中で、明日もぷかぷかさん達はいつものように社会を耕します。ここにこそ新しい未来があるように思います。

障がいのある人とおつきあいすると「得する」って、こういうことかなとも思いました

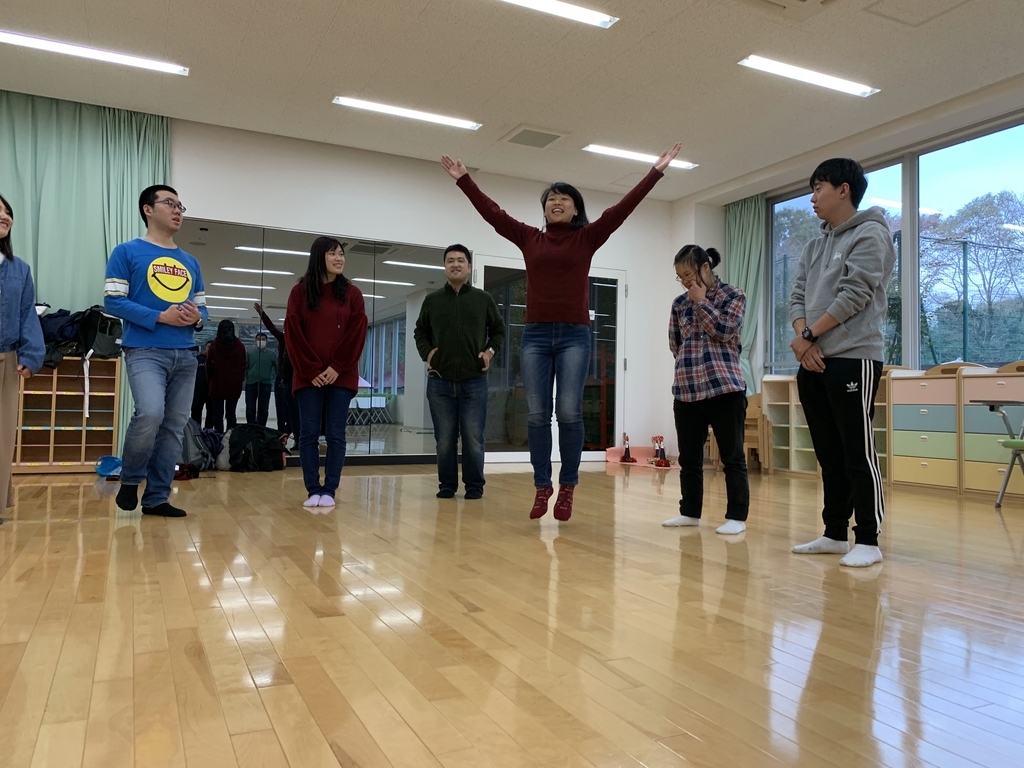

ぷかぷかの近くの創英大学で簡単な演劇ワークショップをやりました。三回連続の講座で、1回目は映画『Secret of Pukapuka』の上映と私の話、2回目はすごろくワークショップ、そして今回の演劇ワークショップです。回を重ねるにつれて、ぷかぷかさんのおかげで、学生さんの心と身体がどんどん自由になってきました。 学生さん達の顔を見てください。障がいのある人たちとの関係の中で、こんなにいい顔のできるのが演劇ワークショップです。今回やったのは「ネーム&アクション」「早並び競争」「ドラゴンテイル」「笑いの階段」「マルマルマル」「ギブミーシェイプからお話作り」などです。 全部で1時間くらいでしたが、そのわずかな時間で、こんな笑顔でつきあえる関係が演劇ワークショップではできるのです。 創英の学生さん達は、この連続講座と平行して三日間ぷかぷかに来て体験実習を行っています。今まで障がいのある人たちとほとんどつきあったことがなかった人たちが、みんなぷかぷかさんたちととてもいい出会いをしています。 ぷかぷかさんとおつきあいするとすごく楽しいので、今度創英でぷかぷかさんを呼んでクリスマス会をやろうという話も持ち上がり、今準備が進んでいます。学生さんとぷかぷかさんで打ち合わせもします。クリスマス会では学生さんとぷかぷかさんが一緒にクリスマスにまつわる簡単な芝居をやるかも知れません。 ぷかぷかさんたちが地域の人たちといっしょにやっている演劇ワークショップの大道具作り、小道具作りが本格化するので、学生さん達に手伝ってもらう予定でいます。ぷかぷかさんたちと一緒に作ります。自分が制作に関わった大道具、小道具が、来年1月27日(日)みどりアートパークホールの舞台で活躍します。 更に、今回のぷかぷかさん達とのすばらしい出会いを絵本にまとめよう、という話もあります。今回見つけた宝物のような出会いを絵本という形で子ども達に伝えようというのです。学生さんは子ども教育学部。将来相手にする子ども達を頭に浮かべながら絵本を作ります。内容、構成は学生さん、絵はぷかぷかさんが描きます。学生さんとぷかぷかさんとのコラボで絵本ができるのです。 クリスマス会も、大道具、小道具作りも、絵本作りも、ここはもう小さな「ともに生きる社会」です。 今回の出会いを小さな子ども達に絵本を通してどうやって伝えればいいのか、学生さん達は一生懸命考えます。ぷかぷかさんとの出会いを、そういう形で振り返ります。出会いの意味を考えます。考えることが、絵本という形になります。絵本はともに生きる社会を作る手がかりになります。 そもそもどうして今回の出会いを子ども達に伝えるのか、といったことも考えます。それを考えることは、今の社会を考えることです。社会の中で障がいのある人たちはどのように位置づけられているのか、彼らと私たちの関係はどうなっているのか、を考えることです。2年前の相模原障害者殺傷事件は単なる犯人の特異性だけで済ませていい事件なのか、といった問題も、これを機会に学生さん達と一緒に考えていきたいと思っています。 絵本作りは、ですから、ただ単に絵本を作るだけではなく、学生さんにとっては、社会を、その中での自分の生き方を考える、すばらしい機会になると思います。 最近おつきあいのある協進印刷さんは、学生さんとコラボしながら絵本を作っています。そこに相談しながら、しっかり読んでもらえる本物の絵本を作りたいと思っています。 www.kyoshin-print.co.jp 製作の資金面では、内容的に「ともに生きる社会」を作っていく上での手がかりになるような絵本なので、共生社会を作るべく活動をしている県の共生社会推進課に相談しようと思っています。もしお金を出してもらえれば、今回制作する絵本はたくさんの保育園、幼稚園などに配布することができます。「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージが、小さな子ども達にもわかりやすいやさしい言葉と絵でたくさんの子ども達に伝わるのです。「ともに生きる社会」に向けての、大事な種まきになります。 県民のこういう活動を支えてこそ、「ともに生きる社会」はみんなで作っていくもの、になるのだと思います。「ともに生きる社会かながわ憲章」のサイトには「私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます」とあります。今回の企画は、憲章の実現を本気でやろうというものです。 何よりも、相模原障害者殺傷事件を超える社会は、アーダコーダの議論の果てにあるのではなく、こうした小さな実践を積み重ねてこそできあがっていくものだと思います。 絵本制作は創英の学生さんと話しながら唐突に持ち上がった企画ですが、いろいろ考えていくと、こんなふうにいろんな意味を持っていて、「ともに生きる社会」に向けて、ちょっとわくわくするような企画です。ここから新しい物語が始まります。時々進捗状況を報告します。 学生さん達の演劇ワークショップの感想 ●ぷかぷかさんと交流してみて体全体を使ってコミュニケーションをとることができました。波の動きや城などグループになり、1つの絵になってとても思い出となりました。それぞれ波の音の表し方や城などの形のイメージを学ぶことになったのでとてもよかったです。 ●身体全体を使ってコミュニケーションを取り合うことができたのでとてもよかったと思います。私はまだぷかぷかさんの体験をしていないのでとても楽しみになりました。体験を通じて学べることはまだまだあると思うので意識したいです。 ●今回、体で表現する中でぷかぷかさんの様々な表情を見ることができ、楽しむことができました。3つのグループに分かれて、みんな個々のイメージを持ってその表現している姿を見て楽しむことができ、グループで一緒になって考えることで1人ひとりの考えている事の違い、また学生とぷかぷかさんが考えていることの違いがあり、面白いと感じました。ぷかぷかの活動に行ってからの2度目の授業だったので、ぷかぷかさんと関わりやすく楽しい時間、環境だと感じました。 ●今日ぷかぷかさんと体を使って大きな声で交流することができ、リラックスして行うことができました。みんな楽しそうにしていて心の底から笑うことができました。すでに2回実習させていただきぷかぷかさんと一緒に過ごすことが楽しくて、もっともっと 関わりを持っていきたいと思いました。絵本の話もとてもわくわくしました。私は絵本が大好きでそれを一からぷかぷかさんと作れるのが本当に楽しみで幸せだと思いました。 ●2回目の交流でコミュニケーションだけではなく体を使ってコミュニケーションをとり、難しい面、楽しい面もあり、とても良い経験でした。今回のワークショップをやってみてとても楽しかったです。演劇はやったことがあるので、とても興味があり今後のワークショップもいってみたいなと思いました。 ●今回のこのワークショップをしてみて感じたことは体を一緒に動かすことで仲が深まったと思い、またいろいろな事で触れ合いたいと思った。 ●今日の活動は私自身心から楽しんで取り組むことができました。その心があってか、ぷかぷかさんと素の心で関わることができ、ぷかぷかさんの本質を感じながらふれあう事ができました。「得する」ってこういうことかなとも思いました。私の中であたらしい感覚に出会えて、本当に良い経験になりました。ぷかぷかさんの体験はこれからなので、次ぷかぷかさんと会えるのが楽しみになりました。 ●前回のすごろくワークショップと違って体等を使って動かしたりしたためとても楽しかったです。学生の方が動きがかたく、ぷかぷかさんの方が、良い動きをしていたので見習いたいと思いました。

映画を見て、自然と自分もあたたかい気持ちになった。

ぷかぷかの近くの東洋英和女学院大学でぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』を上映したあと、私がぷかぷかの話をしました。上映会のあとは学生さんからほとんど話が出てこなくて、ぷかぷかのメッセージが届かなかったのかなぁ、と心配していました。でも、感想にはすばらしいものがありました。ちゃんと見ててくれたんだ!とうれしくなるような感想でした。学生さん達の新鮮な目でぷかぷかを受け止めてくれました。その一部を紹介します。 ●時々ぷかぷかにいる障がい者の方と同じバスに乗ることがある。「近くの施設の人かな」程度にしか気にしていなかったが、今日映画を見て、あんなにたくさんすばらしい活動をされていると知って驚いた。映画にはよくふだんバスで見かける人も写っていて、ステージでも前の方で活躍していて、本当にすごいと思った。 (高崎コメント:ぷかぷかさんはあんな風にして地域社会を耕し、地域社会を豊かにしています。ぜひあそびに来て下さい。映画よりも、もっとすばらしいものが見つかります。) ●今まで障がいのある人はできることは限られていると思っていました。しかし、映画を見て、ぞれできることや、幸せを感じることに違いがあることがわかりました。また、たくさんの人とふれあい、みんなが笑顔で活動していて、何事も楽しんでやっている姿に私も笑顔になりました。人を笑顔にして、自分も笑顔になれる活動はとてもすばらしいことだと思います。 (高崎コメント:みんなが笑顔になれるのは、毎日がすごく楽しいからです。仕事が楽しいからです。ぜひぷかぷかさんの笑顔に会いに来て下さい。きっとあなたも笑顔になりますよ) ●私たちは日常生活を送っている中で、障がいを持った方と関わる機会はほとんどないと思います。だから障がいを持っている人に対して、よいイメージをもっていない人が多いのだと思います。しかし実際に関わってみると、ぷかぷかさんにいる人たちは、何に対しても、とても一生懸命で、とたとえば計算がとても得意だったり、劇での演技がうまかったり、人に対して元気を与えられる方がとても多いのだと思いました。 ぷかぷかでは小さい子どもから、高齢者の方、いろいろな地域の方とふれあう場面があって、障がいがあってもなくても、一緒に生活できる環境が整っているのだと思いました。 障がいを持っている、持っていないで分けられて生活することが多いけど、みんな一緒に生きていける場がたくさん増えていって欲しいと思いました。 (高崎コメント:ぷかぷかには外の世界と分ける敷居がありません。出入り自由です。いろんな人がやってきます。いろんな人が来るから、ぷかぷかは豊かになれます。ぜひあそびに来て,その豊かさにふれて下さい。) ●ぷかぷかさんというネーミング、とてもチャーミングでかわいいと思いました。映画を見て一生懸命がんばっている姿や、自由に楽しそうに生きている姿を美しいと感じた。障がい者の方々とふれあうことができたら、自分自身の度量が広がっていくのではないだろうかと思います。 (高崎コメント:ぷかぷかさんとおつきあいすると、自分の人間としての幅が広がり、豊かになります。ぜひぷかぷかに来て彼らとおつきあいしてみて下さい。いいものがたくさん見つかります。) ●こんな学校の近くに障がい者の方と健常者が交流できる場があるとは知らなかった。子ども達もその親も、映画から伝わってくる楽しさがすごくて、パン作りの雰囲気がとてもよかった。 (高崎コメント:パン教室、時々やっていますから、ぜひ来て下さい。すごく楽しいです) ●自閉症のことはよく知らないが、他人と関わることを避けるイメージがあって、でも販売をしたり、みんなの前で何かをする、というのを見て、イメージが変わりました。ぷかぷかにいることによって、そのように変われるのかなと思います。とても素敵だと思いました。 (高崎コメント:自閉症の方は、おつきあいするととても楽しいです。ぷかぷかに来て、ぜひおつきあいしてみて下さい) ●ぷかぷかさんのファンの方がおっしゃっていましたが、彼らと接することで自分はすごい存在ではなく、彼らと同じ目線で見ることができる、という言葉が印象的でした。彼らと接することで、自分たちの認識も変わるし、自由な気持ちになれるのだと感じました。ぷかぷかさんのファンが増える気持ちがとてもわかるような気がします。 (高崎コメント:ぷかぷかにあそびに来て、ぜひファンになって下さい。世界の見方が、きっと変わります。) ●来週はぷかぷかの人たちとワークショップをやるそうだが、正直不安だし、怖いなと思う。以前に知的障がい者の人にボディタッチされたことがあって、若干トラウマだから不安がある。 映画の中に、よくバスの中であう人たちも出演していた。バスの中で話しかけられて,いやな思いとかしていたが、このような活動をしているのを知って、少しだけ優しい?受け入れる?という気持ちになった。やられたことは嫌だけど、障がい者の方々も様々な個性があり、行動にそれが強く表れているなと感じた。 フォローしすぎず、彼らにいろいろやらせてみるという活動に感動したし、なるほどと感じた。障がい者の方々って、何から何まで他の人々にフォローされがちな場合が多いと感じていたが、彼ら自身にまかせ、我慢させないというのはとても人間らしいなと感じた。 (高崎コメント:昔いやな思いをしたのに、ぷかぷかの映画を見て、少しやさしい気持ちになれたんですね。すごくうれしいです。ぷかぷかに来て、ぷかぷかさん達と一緒に楽しいことやれば、もっとやさしい気持ちになれますよ。) ●話が面白くて、自分が知らない世界が見れてよかったです。 (高崎コメント:ぷかぷかにふれることで、世界が広がったんですね。ぷかぷかに遊びに来ると、もっと世界が広がりますよ) ●障がいのある人と共に生きていくことはとても難しいことだと思う。障がいのある人への偏見をなくすことは,私たちが障がいのある人のことを“知る”ことが必ず必要だと思う。私は正直今も障がいのある人が同じバスや電車に乗っていると,遠くに行き、距離をとってしまいます。それは小さい頃、バスに乗っていたときに、同年代の全く知らない男の子が抱きついてきて、泣いても泣いても離してくれなかったというトラウマがあるからです。そのときは「障害」というものを知らなかったので、より怖かったのです。その体験があったからこそ、今になって、彼らと私たちがどうともに生きていくか考えなければいけないと思いました。 (高崎コメント:ぷかぷかさん達と楽しくつきあってみてください。きっといろんなことが見えてきます。「どう共に生きていくか」なんて硬い話ではなく、一緒に楽しいことやるだけです。12月17日(月)の午後、創英でぷかぷかさんを呼んで楽しいクリスマス会をやるそうです。都合がつくようでしたら、ぜひ来て下さい) ●私の身近な人に自閉症スペクトラムの人がいます。正直、今までふれたことのない領域で、最初はどのように接したらよいのかわからないこともありました。でも一緒にいる時間が長くなっていくうちに,やっぱり一人の人であることには変わりはないし、なぜ接し方を悩んでしまったのだろうと感じました。今では本当に大切で大好きな存在です。 今回の映画を見て、話を聞いて、このような場所があるだけでたくさんの方が救われていると思うし、ここで働いている人にとって大切な居場所になっていることがとても大きなことだろうと感じました。 (高崎コメント:一緒にいる時間が長くなっていくうちに、大切で大好きな存在になったという話、すばらしいですね。やはりおつきあいすることで相手のことが見えてきて、そのことであなた自身が豊かになったんだと思います。) ●障がい者の方とつきあうことで「自由になれた」という高崎先生の言葉がとても印象的でした。障がい者の方との交流を一般的には避けがちな印象がある日本の社会の中で、私自身も障がい者の方と交流をした経験がありません。交流することは「難しい」ことだと思っていましたが、交流の中でそのような新たな発見があることは初めて知りました。避けず、難しいと思わず、一度交流してみたいなと思いました。そこから新しい発見を見つけたいです。 (高崎コメント:ぷかぷかにあそびに来て、私の言った「自由になれた」という言葉がどこから生まれたのか、ぜひ確かめて下さい。「新しい発見をしたい」という前向きの言葉がすばらしいですね。彼らには学ぶことがたくさんあります。) ●たとえ障がいを持つ人であっても、人がトラウマを持つかも知れない行為を許すことはあってはならないと思う。それを許すことそれ自体はその人のためにはならない。 (高崎コメント:おっしゃるとおりです。ただ障がいのある人は、人とのおつきあいの仕方がよくわからない方もたくさんいます。特に自閉症と言われる方は、人との関係の取り方が、あまり上手ではありません。映画に出てきた計算の得意なツジさんは、そのあたりが顕著です。それでも彼にはすばらしい魅力があって、外販の売り上げの多くの部分を彼の魅力が作り出しています。おつきあいの仕方がヘタであっても、それを超える魅力を持っている方はたくさんいます。それを私たちが見つけられるかどうかということだろうと思います。そのことで私たちは豊かになっていきます。私たちの価値観で一方的に障がい者はだめ、と思い込むことは、すごく「損」をしている気がします。ぜひぷかぷかに来て、ツジさんたちとおつきあいしてみて下さい。いろんな新しい発見があると思います。) ●少し人と違うからと言って差別するのは違うと思います。 (高崎コメント:おっしゃるとおりですね。社会にはいろいろ違う人がいるから,社会は豊かになります。違う人を差別し、社会から排除してしまうと、社会はやせこけていきます。社会の幅が狭くなり、お互いが窮屈になります。) ●子どもと接しているぷかぷかさんや、働いているところを見て、あらためてすごいパワーだと思いました。一人ひとり個性があって、バラバラで、素敵だと感じました。ふつうの人ができることができて、「すごい」という評価になりがちだけど、障がいのない人よりも優れているところも多いということがわかった。 高崎先生のお話の中で、(障がいのある人たちを)支援しているのではなく「支援されている」という言葉を聞いて、同じ目線どころか、(彼らに)すごく感謝している感じが伝わってきました。 ぷかぷかで働いている人や、ぷかぷかに出会えた障がいの方はとても幸せだなと思います。私も一度行ってみたいと心から思いました。 (高崎コメント:ぷかぷかに出会えて幸せを感じているのは障がいのある方だけでなく、健常者といわれている人たちもみんな幸せを感じています。だからファンが増えるのです。ぜひぷかぷかに来て、その「幸せ感」を感じてみて下さい) ●たまにバスでぷかぷかの方たちを見かけるのだが、最初は私も好奇の目で見てしまっていた。しかし今日の映画を見て、自然と自分もあたたかい気持ちになった。またパン作りできた人みんなが笑顔になれたことはとてもすごいことなのだと感じた。 私もバイト先で接客をしているのだが、マニュアル通りの接客をしていて、お客様を怒らせてしまったことがある。ぷかぷかの方たちの枠にはまらない接客は、様々な人たちの心をわしづかみにするのだと感じ、私もお客様を不快にさせない接客を考えてみようと感じた。 (高崎コメント:ぜひぷかぷかに来て、ぷかぷかさん達の接客を味わって下さい。ほっこりあたたかな気持ちになります) ●みんなで一緒にひとつのことに打ち込むことで、生きることを楽しんでいるのだなと思いました。ふつうに生活して生きている自分たちより、障がいを持っていても何かに打ち込んだり、楽しく働いている姿を見て、すごく見習わなければいけないなと思う部分が多くありました。 私が思っていた障がいのある方の生活のイメージが、ぷかぷかさんの映画を見て、イメージが180度変わりました。 高崎先生が言っていたように、接客をマニュアル通りにするよりも,ぷかぷかさんらしい接客をして、お客さんの気持ちをつかむというやり方は、他のパン屋さんではあり得ないと思うので、本当にフレンドリーでファミリー感のあるお店で、一度ぜひ行ってみたいなと思いました。 (高崎コメント:ぷかぷかはいつも帰りの会で、「いい一日でしたか?」という質問をします。いい一日を生きることが、いい人生につながると思うからです。ですから、ぷかぷかさんはみんないい人生を生きています。生きることを楽しんでいます。ぜひぷかぷかさんたちの人生を見に来て下さい。) ●私もバス、電車の中で障がい者の方がいると、目で追ってしまうことがある。人は人と違うところがあると、一緒になろうとしている部分がある。しかし、ぷかぷかの障がい者の方を見ると、一人ひとりに個性を生かし、それが魅力となり、みんな同じじゃなくてよいのだとあらためて思った。大学で障がいについての勉強を通してぷかぷかさんの活動を新しく知り、応援したいと思うようになった。 私もバイトで接客の仕事をしている。 働いても接客は難しく、正解はないと思う。そんな難しい中でお客様(ファン)を増やしているぷかぷかはすばらしいと思った。 (高崎コメント:ぜひぷかぷかに来て、ぷかぷかさん達の魅力に直にふれてみて下さい。多分また新しい発見がありますよ) ぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』を見ると、こんなにもたくさんの新しい発見があります。ぜひあなたの所で上映会を開いて下さい。上映に関するお問い合わせは 045−453−8511 高崎まで メールは info@pukapuka.or.jp

その惨めさをぷかぷかさん達は、彼らのセンスで救った気がした

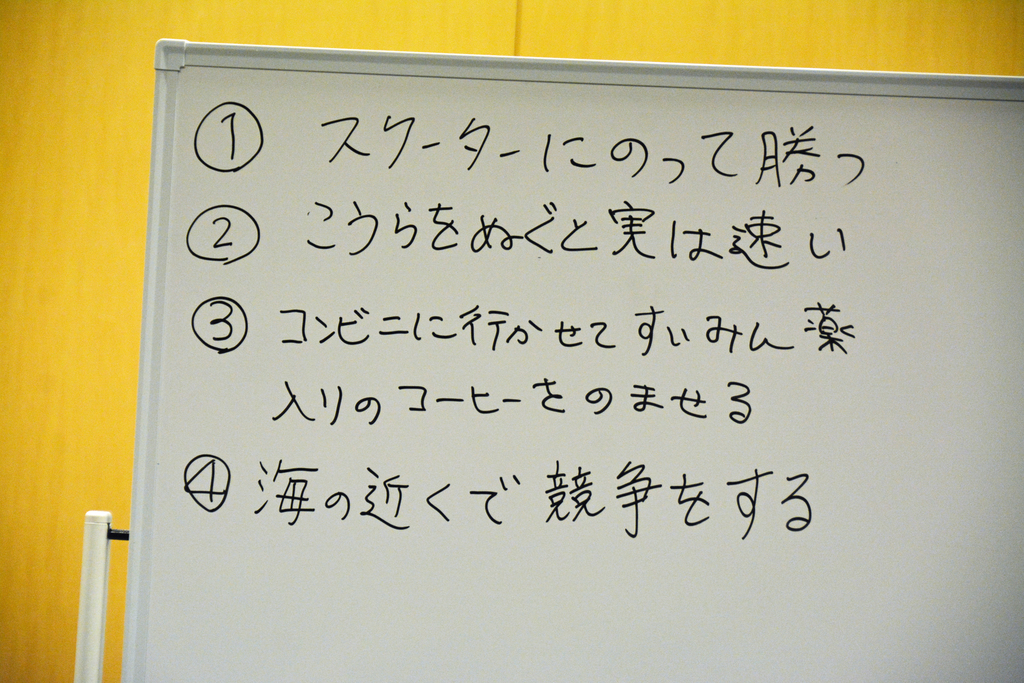

第5期演劇ワークショップ第4回目です。 「はやいはえらい 大きいはえらい、なんでもいいからいちばんにな〜れ」という、いわば「生産性の論理」を超えるものをぷかぷかさんたちと一緒に作り出したい、という思いで、今期、いろいろやってきました。でも、どうもうまくいきません。前回は「大金持ちになって一番になるにはどうしたらいいか」と、わかりやすいテーマを投げかけたつもりでしたが、大金持ちになることに興味を持つ人はほぼゼロでした。 発表会まであと3回。そろそろ台本を起こさないと間に合いません。先日開いた進行サイドの打ち合わせでも名案は出ず、やむなく宮澤賢治の原作をそのままぶつけてみることにしました。原作は結構グロテスクな場面があって、みんないやがってしまうのではないか、と心配していました。 ほらクマ学校の入学式の場面で、ウサギとカメのかけっこの話が出てきます。4チームに分かれて、どうしてカメはウサギに勝ったのかというお話を作りました。これが思いのほか楽しいお話がでてきました。 甲羅を脱いで、中身だけ走っていく、というコウキさんの案はすばらしいと思いました。ふだんの遅いカメは、みんなを欺く姿で、中身は実は早かった、というわけです。ウサギもまんまと騙された、と。 カメは泳いでいけばいい、というアズミさんの案は海の近くで干潮時をうまく使って勝つ、という案になりました。 スクーターに乗って勝つ、という案はショーへーさんの案ですが、カメがスクーターに乗る、という突拍子もない案がいいと思いました。 コンビニに寄らせて睡眠薬入りのコーヒーを飲ませる、というなんはきわめて人間くさくておもしろいと思いました。 そういう前置きのようなお話作りがまずあって、午後、原作の台本をやってみました。台本を読むのは,なかなかスムーズに読めず、結構厳しいものがありました。 でも実際に立って発表してみたら、思いのほか楽しい芝居になりました。 なめくじはヘビにかまれたといってやって来たトカゲを,私がなめれば直ります、とかうまいこといってトカゲを溶かして食べてしまいます。でも、次にやってきたカエルに塩をまかれ、溶けてしまいます。 カエルに塩をまかれ、ナメクジは溶けてしまいます。 ところがその溶けかかったナメクジが「助けて」というと、なんとナメクジにとかされたはずのトカゲの一部が駆け寄り、ナメクジを助けようとするのです。 こんなことは台本にはなく、優しいコンノさんが「助けて」の声を聞き、とっさに助け出そうとしたようでした。自滅するナメクジを助け出した、というか、なんと表現すればいいのか、一番になろうとして、結果的に自滅していくものに対して、こういう救いがあってもいいなと思いました。 彼らは「生産性の論理」に対して、アーダコーダの批判はしません。ただ困った人が目の前にいれば、全力で助ける。ただそれだけです。 タヌキは怪しい山猫大明神をまつり立て、「なまねこ、なまねこ、世の中のことはな、みんな山猫さまのおぼしめしのとほりぢゃ。おまへの耳があんまり大きいのでそれをわしに噛かじって直せといふのは何といふありがたいことぢゃ」と、うさぎの耳を食べ、足をかじります。ウサギは「あゝありがたや、山猫やまねこさま。おかげでわたくしは脚がなくなってもう歩かなくてもよくなりました。あゝありがたいなまねこなまねこ。」というのですが、これをななちゃんがやると、なんともおぞましい場面が、カラッと明るい感じで終わりました。 次にやって来たオオカミには「わしはお前のきばをぬくぢゃ。このきばでいかほどものの命をとったか。恐ろしいことぢゃ。な。お前の目をつぶすぢゃ。な。この目で何ほどのものをにらみ殺したか…お前のあたまをかじるぢゃ。むにゃ、むにゃ。なまねこ。お前のあしをたべるぢゃ。なかなかうまい。なまねこ。むにゃ。むにゃ。おまへのせなかを食ふぢゃ。」と恐ろしいセリフが続くのですが、ヨッシーがいうと、なんともおかしい雰囲気になりました。そうやって全部食べられてしまったオオカミがタヌキの腹の中で「こゝはまっくらだ。あゝ、こゝに兎うさぎの骨がある。誰たれが殺したらう。殺したやつはあとで狸に説教されながらかじられるだらうぜ」というのですが、これもツジさんが言うと、悲壮感が全くないものになりました。 これを見ながら昔教員をやっていた頃にやった芝居を思い出しました。沖縄をテーマにした芝居で、沖縄戦を語る場面。「明日の朝、あの村をこの大砲で攻撃する。あの村は全滅だぁ」と兵隊が言います。ところが兵隊をやった生徒の歩き方、いい方が、何度練習しても、なんともおかしくて、笑ってしまいました。台本では重苦しい場面が、生徒に救われたのです。 それと同じことが起こったと思いました。 ほらクマ学校を卒業した三人は、ほらクマ先生の言いつけを守って、それぞれ何が何でも一番になろうとがんばりました。その結果はいずれも自滅するという惨めな結果でした。生産性の論理に追われた人間が自分を見失い、自分をだめにしていくのと重なります。その惨めさをぷかぷかさん達は、彼らのセンスで救った気がしたのです。 ミツバチたちはほらクマ先生に「なんでもいいから一番になれ」といわれるのですが、ただぶ〜んと飛び回るばかりで、全く乗ってきません。そして三人が自滅したあとも、自分たちのペースで相変わらずぶ〜んと飛び回っています。 www.youtube.com 自滅した三人を見てほらクマ先生は 「あゝ三人とも賢いいゝこどもらだったのにじつに残念なことをした」 と言いながら大きなあくびをします。 そしてほらクマ学校の校歌をみんなで歌います。 ♪ カメはのろまに 歩いて見せた ウサギだまされ昼寝した 早いはえらい 大きいはえらい 勝てばそれまで だまされたが悪い なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ なんでもいいから 一番にな〜れ なんでもいいから 一番になれ 最初に歌ったときと、多分聞こえ方が違います。その違いが、この芝居をぷかぷかさん達がやることの意味ではないかと思っています。 来年1月27日(日)の午後にみどりアートパークホールで発表会です。ぜひ来て下さい。 金沢から参加した方の感想 今回のワークショップで感じたことは “誰の存在もないものにしない。されない。” というような感覚です。 そして、どこかに連れて行こうとするのではなく、ある一定の緩やかなフィールドを提示して、その中で “ なるほど。そいうのもありだね ” とか… “ いまのその感じいいね ” とか… 否定、不可、容認されないことがない…というか、 まず、そこにいる誰の存在も否定しない。というような安心感でした。 表出する言動をどうのこうのではなく、「みんなでワークショップ」名前の通りの場だった と思います。 印象に残った場面は二つ。 一つは、「うさぎとかめのお話」をみんなで作るワーク。 どんな方法で、かめがうさぎに勝ったのかを自分たちで考えたグループの発表は、 ・かめがスクーターに乗る ・かめは甲羅を脱いだら、実は速かった ・うさぎに睡眠薬をのませる ・ゴールの手前に波が来て、うさぎが渡れなくなる 自分の中には、いつの間にか、スクーターも睡眠薬も存在しない場面設定が出来上がってい たことに気づかされました。確かに、現代だったらスクーターもあるし、かめは本当は速いんだという可能性があったっていい。 そこに裏付けとか、根拠とか、いつの間にかできてしまっていた先入観とかが存在しない面白さがありました。 もう一つは、「台本をよんで演じる」ワーク。 ナメクジに食べられてしまったはずのトカゲ役のぷかぷかさんが、ナメクジ役のぷかぷかさんがピンチになって 「たすけて~...。」 とアドリブで言うと、 「いいよ~。」 と言って、手を差し伸べた場面。 気持ちがほっこり耕されたようでした。 “生産性のない人が社会に必要な理由” ということで高崎さんが話されていたこと、なぜ自分がダンスを続けているのか。というこ と “心を耕す” やっぱりこれなんだな~。と感じました。 知らず知らずのうちに、固まっていた自分の心も耕してもらえたようです。

創英の学生さん達が、ぷかぷかさんたちを呼んでクリスマス会やることに

今日も創英大学の学生さんが体験実習に来ていました。アート屋わんどで絵を切り抜いていたので「何をやってるんですか?」と聞いたところ「クリスマスツリーの飾りです」の返事。ぷかぷかが作るクリスマスツリーの飾りに使うようでした。 「だったら今度一緒にクリスマス会やりますか」「ああ、いいですねぇ」 と、思いつきでいってみました。この時は、ぷかぷかがクリスマス会を企画して、それに創英の学生さんが参加するイメージでした。 どうせやるなら企画段階で創英の学生さんに入ってもらった方が、おもしろいだろうと思っていたのですが、ちょうどこの写真を撮ったとき、 学生さんに全部任せた方がいいな、と思い、 「クリスマス会の会場を創英でやることにして、企画から運営まで全部創英の学生さんでやるのはどうですか?」 と提案したところ、 「ああ、いいですね、やります、やります」 と浮き浮きした返事。 創英でやれば、ほかの学生さんにも声かけられるし、「ぷかぷかさんが好き!」っていう人がもっと増えることになる。企画段階でFacebookで、こんなこと考えてますって発信すれば、一緒にやりたい!っていう人はきっと出てくると思う…と話がどんどん盛り上がり、ちょうど創英の先生も来たので、クリスマス会の話をしたら、 「いいですね、やりましょう」 と一発返事。学校との調整をやってくれることになりました。うまくすれば装飾にかかる費用なんか、学校が出してくれるかも、という話も。 学校のスケジュールなどを確認し、12月17日(月)の2時半頃からに決定。場所はプレイルーム。今までにない斬新な企画を立てよう、というところまで話が決まりました。 というわけで、朝の思いつきのクリスマス会の話が、創英でぷかぷかさん達を呼んで一緒に楽しいクリスマス会をやろう、という話に一気に発展してしまいました。 実は先生が来る前、12月8日の神奈川県主催の共生社会実現フォーラムにヒカリさんがパネラーとして出るので、フォーラム担当者から質問が来ていてそれを学生さんと一緒に考えていました。 質問1:「自身の描く「共生社会」とは?(ご自身の背景を含めて説明してください)」 質問2:「共生社会の実現に向け、現状を踏まえてどんな意識を持ち、どんな行動を起こしていきたいか?」 自分のできる事、絵を描く似顔絵を描くなど知り合うきっかけにしたい 障害者に対する一方的な決めつけをしない。 いい人も悪い人もいる。それは障害にある・ないは関係ない。 障害のある人の方から訴えなければいけない社会は情けない。 もっと面白くて明るい社会になれば良いのではないでしょうか。 私たちの個性を発見して認める社会であってほしい。 というような話が出ました。 でも、「共生社会」という言葉自体が硬くて、ましてそれに向けて、「どんな行動を起こしていきたいか?」なんて聞かれても、なんかすごい大変なことをやらないといけないような感じがあって、話はあまり盛り上がりませんでした。 ところがクリスマス会の話になると俄然話が盛り上がって、日程まで決まってしまい,学生さんはクリスマス会の企画にわくわくしています。 この差はなんなんだろうと思います。 やはりぷかぷかさんとの楽しいおつきあいがあって、クリスマス会の話が出てきた、というところが大きなポイントだと思います。 「共生社会」だの「それに向けての行動だの」という言葉だけでは、人は動かないのです。ぷかぷかさんとの楽しいおつきあいこそが、学生さんの背中を押しているのだと思います。 クリスマス会の企画を進めることになった学生さんは、今日初めて体験実習でぷかぷかに来た人たちです。先週月曜日にぷかぷかの映画を見て、私の話を聞き、今週月曜日に「すごろくワークショップをやり、今日初めてぷかぷかにやってきた学生さん達です。その学生さん達がこんなに盛り上がっているのです。この変わりようがすごいと思います。 これからどんな風に企画がふくらんでいくのか、それに向けて学生さん達がどんな風に変わっていくのか、すごく楽しみです。 「ともに生きる社会」とか「共生社会」に向かって、何が本当に社会を変えていくのか、「ともに生きる社会かながわ憲章」を掲げている神奈川県は、戦略を立て直した方がいい気がします。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。