ぷかぷか日記

タカサキ日記

自分の方がえらいと思わなくなった

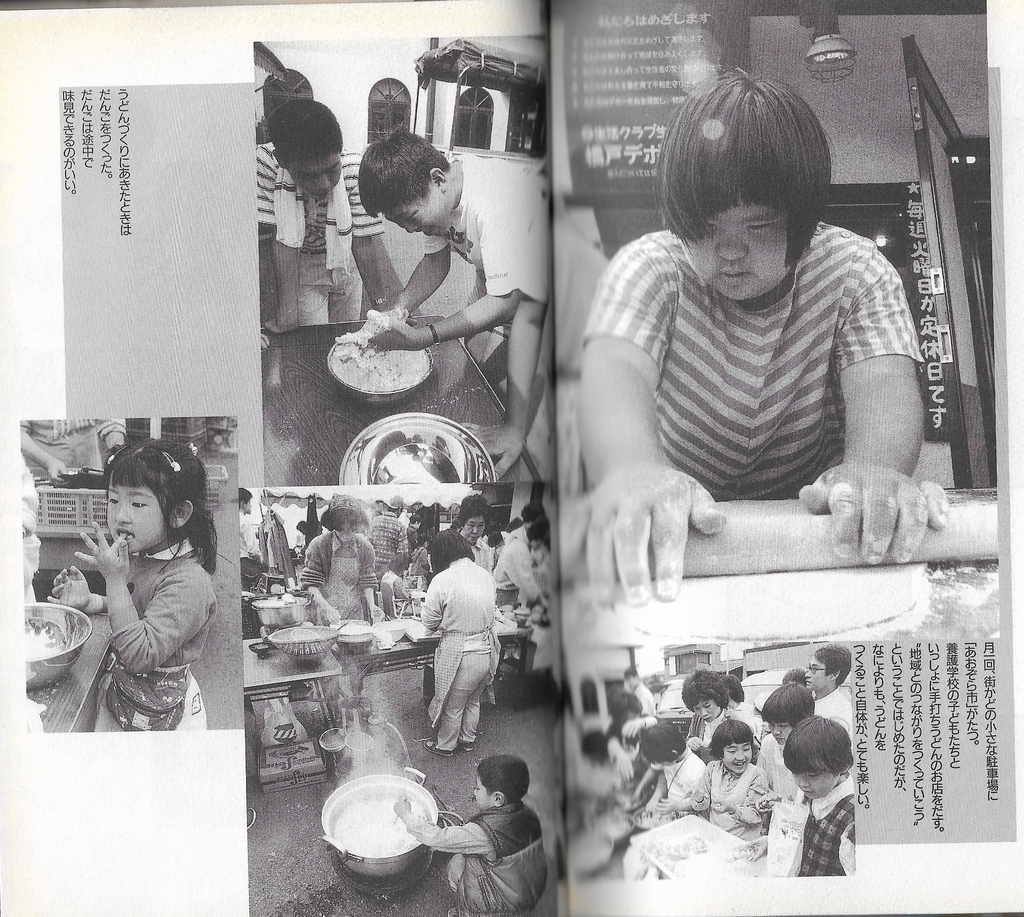

先日紹介した「うちのぷかぷかさん」のお母さん浅川さんがぷかぷかのことを、とても新鮮な言葉で書いています。 ameblo.jp 浅川さんの書いているぷかぷかは、はじめからこんな雰囲気のぷかぷかにしようって考えてできたのではありません。 ぷかぷかさんと一緒に毎日パンを作ったり、料理をしたり、焼き菓子を作ったり、アート作品を作ったり、どうでもいい話をだらだらしたり、歌を一緒に歌ったり、居眠りしたりしているうちに自然にできあがったものです。 ですから、やっぱりこの雰囲気はぷかぷかさんたちが作ったものです。もちろん現場のスタッフも一緒に作っています。でも、現場スタッフだけでは、この雰囲気は作れないのです。ぷかぷかさんがいるからこそ生まれる雰囲気なのです。 ここにぷかぷかさんが社会に必要な理由があります。 社会にはたくさんのぷかぷかさんがいます。社会全体が、その気になれば、ぷかぷかのような雰囲気はあちこちで作り出せると思うのです。 コツは、ぷかぷかさんたちとフラットな関係を築くことです。ここがすごく大事です。 映画『Secret of Pukapuka』の中で、近所のオーヤさんが、 「前はぷかぷかさんを上から目線で見てたかもしれないけど、ぷかぷかさんとおつきあいするようになってから、自分の方がえらいと思わなくなりました」 というようなことをおっしゃってますが、まさにこの感覚です。フラットな関係はここから生まれます。誰かに言われてやるのではなく、自分からそのことに気がつくこと。 ぷかぷかさんを前にすると、つい 「自分の方がえらい」「自分の方ができる」 と、つい思ってしまいます。でも、ちゃんとおつきあいすれば、そんなことはないことはすぐにわかります。 ぷかぷかさんといっしょにアートのワークショップをやったとき、 「自由に線を描いてみよう」 と進行役が言いました。ぷかぷかさんも子どもたちもどんどん線を描いていきます。 そんな中で 「線を自由に描く、というたったそれだけのことが自分にはできないことがわかりました」 とおっしゃった方がいました。 そうやって、たくさんの人が 「自分の方がえらいと思わない」 ようになれば、ぷかぷかのような雰囲気の場所はあちこちにできるのだろうと思います。 もう40年ほど昔、瀬谷区にあった生活クラブのお店の駐車場で「あおぞら市」というのがありました。私は養護学校の生徒たちと地域の人たちで手打ちうどんのお店をやりました。みんなで手打ちうどんを作って販売したのですが、これが大人気でした。それだけでなく、しばらくすると、 「ここに来ると、なんだかホッとする」 という声が出始めました。 今のぷかぷかと同じ雰囲気が、「あおぞら市」に生まれたのです。 「ぷかぷかさんがいる」「だれも自分の方がえらいと思わない」 の二つの条件がそろえば、ほっこりあたたかで、自由な雰囲気が、どこでも生まれるのです。 (昔書いた本『街角のパフォーマンス』)

たから君とそら君のいる街

「うちのぷかぷかさん」のことを発信し続けている浅川素子さんがすばらしいブログを書いていましたので紹介します。 ameblo.jp 浅川さんのすばらしいところは、「うちのぷかぷかさん」のことを語るだけでなく、「障がいのある人たちの置かれている社会的状況」と、真っ正面から向き合っていることだと思います。障害、あるいは障害者のことを語ることをなんとなく避けている社会の空気感のようなものを、浅川さんは指摘しています。そしてその空気感は何を意味するのか、ということ。 一昔前、障がいのある人たちは世間の目に触れないように家の中に隠していた時代がありました。その頃の空気感をまだ社会は引きずっているのかもしれません。これは家族の問題ではなく、障がいのある人たちへむける社会の目の問題です。 相模原障がい者殺傷事件の1年目の大きな集まりで、被害者の匿名報道について、家族会の会長は家族に障がい者がいることがわかると、親戚一同恥ずかしい思いをするとか、商売に支障が出るとか、そんな話をしていました。未だにそんなことを考えている人がいるんだ、とびっくりしたことがあります。ま、でも、これが現実なんでしょうね。 今日は障害、あるいは障害者のことを語ることがなんとなくタブー視されている問題です。 浅川さんは「うちのぷかぷかさん」こと、たから君とそら君と周りの子どもたちが関わることで、子どもたちも親たちも教師たちも変わってきた、と報告しています。そのことが社会の中にたから君やそら君がいることの意味だろうと思います。たから君やそら君はそうやって毎日街を豊かに耕しているのだと思います。これがたから君やそら君のいる街、です。 「うちの街にはたから君とそら君がいます、二人がいることでみんなが快適に暮らせます」と自慢げに語る行政関係者が一人くらい出てきてもいいくらいだと思っています。たから君とそら君が快適に暮らせる街は、誰にとっても快適です。何よりもたから君とそら君がいることで、街の人たちみんなが笑顔になれるのですから、これほどすばらしいことはありません。 「ただ歩いているだけなのに」と題したブログにはこんなことが書かれていました。 気持ちのいい小春日和の土曜日。 自宅から駅に向かっていた時のこと。 とても嬉しい出来事がありました。 一人スタスタ行ってしまうそらを 「待って〜」と声をかけながら歩いていると 前方にいた女性がこちらをチラチラ。 知り合いだったかしら? でもよく見ても記憶にない… 忘れん坊ママ、また何かやらかしてるのかな… なんてヒヤヒヤ でも、信号でその方に追いついた時、 謎が解けました 信号でそらに追いつき、隣に並ぶと その女性から声をかけてくださいました。 毎朝、登校するそらを見かけていたそうです。 「いつもニコニコしていて楽しそうで。 心が綺麗で羨ましいです。」 そらのことをそんな風に言って下さいました。 そらとたからは別々の学校に通っているので そらは毎朝ガイドボランティアさんに 付き添って頂いて通学しています。 だから通学路でそんな出会いがあったなんて 母は知りませんでした。 ただ歩いていただけなのに こんな風に人の心を掴んでしまうそら。 こんなことがそら君やたから君が歩く街にはいっぱいあるのだと思います。本当に二人は「街の宝」だと思います。 ぷかぷかではぷかぷかさんたちがせっせと街を耕しています。 ユミさんは障害者手帳のランクがA−2で(知的障がいの方は手帳のランクが重い方からA-1、A-2、B-1、B-2と分けられています。それによって受けられる福祉サービスの内容が異なってきます)、障害程度でいえば、かなり重い方です。それでも何度もパン教室に参加するうちに、パン生地の丸め方をはじめ、さまざまなパンの作り方をしっかり覚えました。最近は小さな子ども達にパンの作り方を教えるほどになっています。 メロンパンは、普通のパン生地の上に、薄くのばしたクッキー生地を重ね合わせて作ります。クッキー生地はやわらかくて、扱い方がとてもむつかしいです。そのむつかしいメロンパンを、気がついたらユミさんは子ども達に教えていました。これにはちょっとびっくりしました。え?いつの間に?というこちらの戸惑いをよそに、ユミさんはどんどんうまくなっていたようでした。 こうなると、子どもにとって、ユミさんは「障がいのあるお姉さん」ではなく、「メロンパンの作り方を教えてくれたお姉さん」として記憶されます。そういう関係がパン教室のあちこちで自然にできあがってしまうところがぷかぷかパン教室のいいところだと思います。 ユミさんをはじめ、みんながほんとうにうまくなりました。気がつくと、たくさんのぷかぷかさんたちが子ども達にパンの作り方を教えていました。 彼らの技術の向上は、パン製作にかかる時間を大幅に減らしてくれただけでなく、参加した子ども達や大人達と新しい関係を生み出したのです。私たちスタッフが何も言わなくても、彼ら自身で地域の人たちとの新しい関係を作ったところがすごいなと思います。

何が問題なのか、が少し見えて来る

1月14日(月)福岡で開かれるワークショップ、上映会、トークセッションのテーマは「障がいのある人たちと働く意味を考える」です。 このテーマは障がい者雇用の一番核心部分です。どうして障がい者雇用をするのか、というのは、現場の人間にとっては「障がいのある人といっしょに働く意味」を考えることです。そういう現場目線での議論が今まで皆無だったと思います。 「障がい者雇用」はどこまでも雇い主の発想です。「一緒に働く意味を考える」のは、現場の人間の発想です。 そんなことを考えると、今回のテーマはものすごく大事なことをみんなで考えていこうという画期的な試みだと思います。障がいのある人たちと一緒に働くことの意味を考えることは、そのまま社会に障がいのある人たちを引き受けていくことの意味を考えることです。それは社会の幅が広がることであり、社会の豊かさにつながります。 で、1月14日(月)は、午前中、2時間程度の簡単なワークショップをやるので、そこでもそのテーマについて少し考えてみようかなと思っています。 具体的には三つくらいのグループに分かれ、障がいのある人たちが職場にいるときに起こるトラブルを想像します。そのトラブルの場面を三つくらいの彫像(体を使って彫像になる)で表現します。 たとえば、 ①いつも上司に「遅い」とか「効率が悪い」といってしかられている場面 ②「そうだそうだ」と上司の考えに同感する人と、「仕事は遅いけど、彼がいると楽しい」とか「彼がいると、みんなが癒やされる」と彼の見方になってくれる人が議論している場面。 ③結局生産性の論理が勝ち、彼はやめることになってしまいます。さて会社はその後どうなったでしょう、を考える場面。 三つの彫像ができたら、それに台詞をつけて、彫像を動かします。簡単な芝居が動き始めます。 ③で会社は効率の悪い部分を切り捨てたことで、その後より発展したのかどうか。それとも何か空洞のようなものができたのかどうか。グループのみんながそれぞれの思いを存分に語るといいと思います。 これで何か問題が解決するわけではありません。でも、何が問題なのか、が少し見えて来ると思います。どうすればいいのか、も。 芝居は自由な世界です。芝居の中の人物になって、ふだんよりももっと自由に語れます。ふだん思っていることを思いっきり芝居の中で語りましょう。そうすることで、何か新しいものが見つかるかもしれません。 「障がい者雇用」について、テーブルを挟んであーだこーだ議論するのとは全く違う発想で問題を考えることになります。 そうなると、今回のワークショップ、すごく楽しみなものになります。

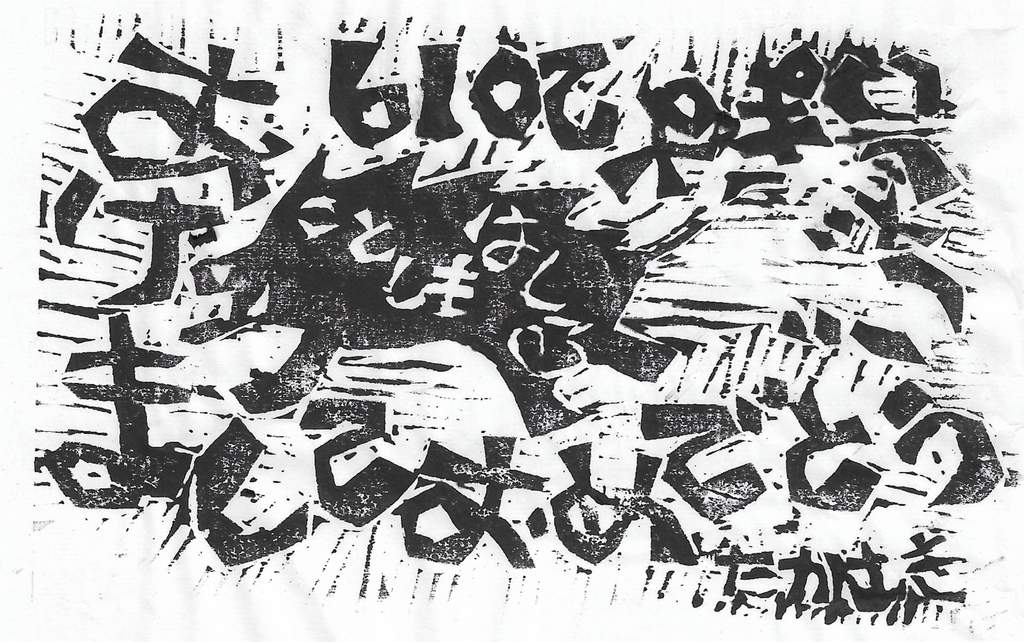

ことしもはしる

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 昨日、夕方から年賀状彫り始めて、途中娘が調子悪くなって中断しましたが、先ほど彫り終えました。気力、体力に今年は「忍耐力」が加わりました。鍛えられましたね。本当に。 いつものことながら今年も文字がうまく入らなくなって、版木をひっくり返して彫りました。はがきならともかく、パソコンをひっくり返してみるわけにも行かないことに、今、気がつきました。ま、これがタカサキだと思ってみて下さい。 たまたま12年前の年賀状が出てきて、こんなことを彫っています。 12年前の方がゆとりがあります。今はゆとりがない、というよりも、視野が社会全体に広がり(12年前は学校の中だけでした)、その分やることのスケール感が大きくなり、「ことしもはしる」といった感じになります。 今年は4月に、なんと70歳になります。「ことしもはしる」なんて年ではないのですが、今やろうとしていること、やりたいことをいろいろ合わせると、「ことしもはしる」ことになりそうです。 そろそろ引退を考えてもいいのですが、次々に新しいことが始まり、それが落ち着いたら、と思いつつも、一つが終わると、すぐまた新しいことが始まって、とても引退どころではありません。でも、今年は少し気持ちを切り替えて、12年前のように「空や海や森をのんびり見ながらゆっくり歩いて行こう」かな、なんて昔の年賀状見ながら思いました。 1月6日(日)新宿で演劇ワークショップの打ち合わせ、1月9日(水)東洋英和女学院大学の石渡教授と4回の授業の反省会と今後の進め方についての打ち合わせ、1月11日(金)狛江市社会福祉協議会主催の上映会、講演会、1月14日福岡でワークショップ、上映会、トークセッション、1月19日(土)には演劇ワークショップ、1月21日(月)創英大学で体験を詩にするワークショップ、1月25日(金)ひょっとしたら東洋英和女学院大学で詩の朗読ワークショップ、うまく朗読できれば表現の市場での発表をすすめる予定。全く初めての人が大きなホールの舞台に立って詩を朗読するなんて、ほんとうに大冒険なのだが、若い学生さんは冒険するくらいした方がいい。1月26日(土)には今期最後の演劇ワークショップ、1月27日(日)には演劇ワークショップの発表会でもある表現の市場があります…と並べてみると、「空や海や森をのんびり見ながらゆっくり歩いて行こう」どころではありません。 ことしもどうぞよろしくお願いします。

大晦日の夜、しっかり耳をすませたい言葉

先々週の日曜日、朝日新聞の「日曜に想う」の「大晦日の夜 平成に耳をすます」はすばらしい記事でした。下記サイトのダウンロードボタンをクリックして下さい。大晦日の夜、しっかり耳をすませたい言葉です。「生産性」が物議をかもした年であり、それは障がいのある人たちへ向けられた言葉でもあるからです。 もの言わぬ彼らの側にこれからも立ち続けたい。そして彼らの思いに耳をすます。「生産性」ではないところで、彼らは人が社会に必要な理由を黙って教えてくれます。彼らの側に立つことで、私たちは人間を取り戻すことができるのです。 pukapuka-pan.xsrv.jp

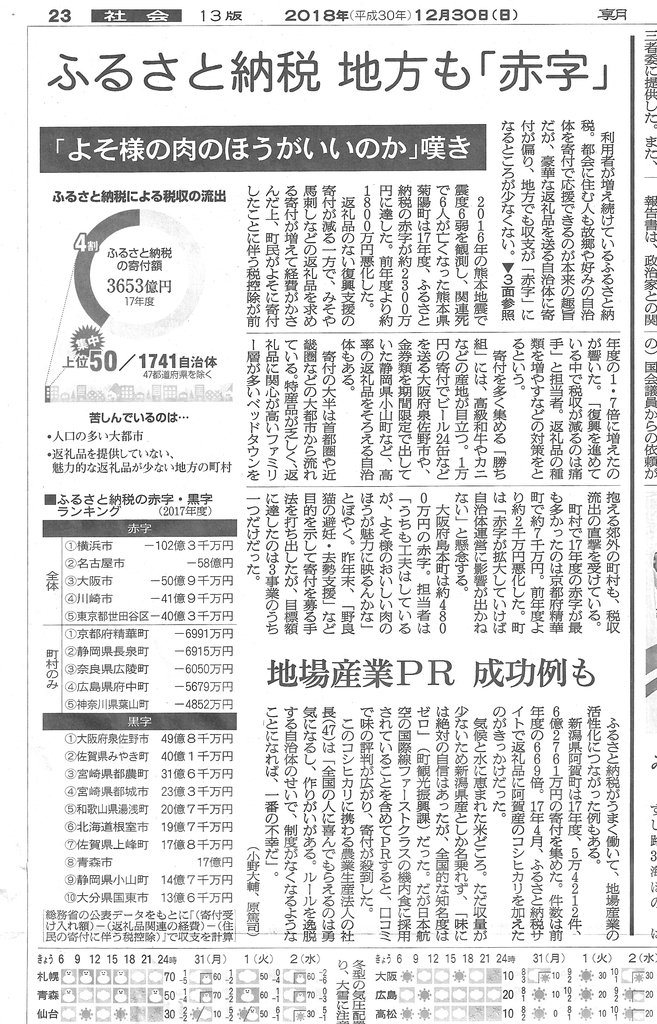

NPO法人ぷかぷかの活動への寄付が横浜市の赤字を解消するのに役に立つ

今朝の朝日新聞に下記のような記事がありました。 横浜市はなんと102億3千万円の赤字だそうです。ちょっとびっくりしました。 魅力ある返礼品がないのかもしれませんが、「魅力」は自分の思い一つで全くちがうものになります。おいしい肉よりも、豊かな未来の方が魅力あると感じる方もいます。そんな方はぜひ横浜サポーターズ寄付金http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/kifu/ の中の市民活動を応援する「横浜夢ファンド」へご寄付願います。 希望する団体欄に「NPO法人ぷかぷか」と書けば、横浜夢ファンドからNPO法人ぷかぷかへ寄付が回ります。 NPO法人ぷかぷかは障がいのある人たちもない人たちも、お互いが気持ちよく暮らせる社会を目指します。 そんな活動への寄付が横浜市の赤字を解消するのに役に立つ、という一石二鳥の寄付です。 横浜夢ファンド 横浜市 市民活動推進基金とは 横浜市 寄附をお考えの方に ★寄付の申込書の希望する団体の欄に「NPO法人ぷかぷか」とお書きください。 横浜市 基金の活用 横浜市 税制上の優遇措置

詩を書くとき、頭に浮かぶのは、ぷかぷかさんたちの笑顔

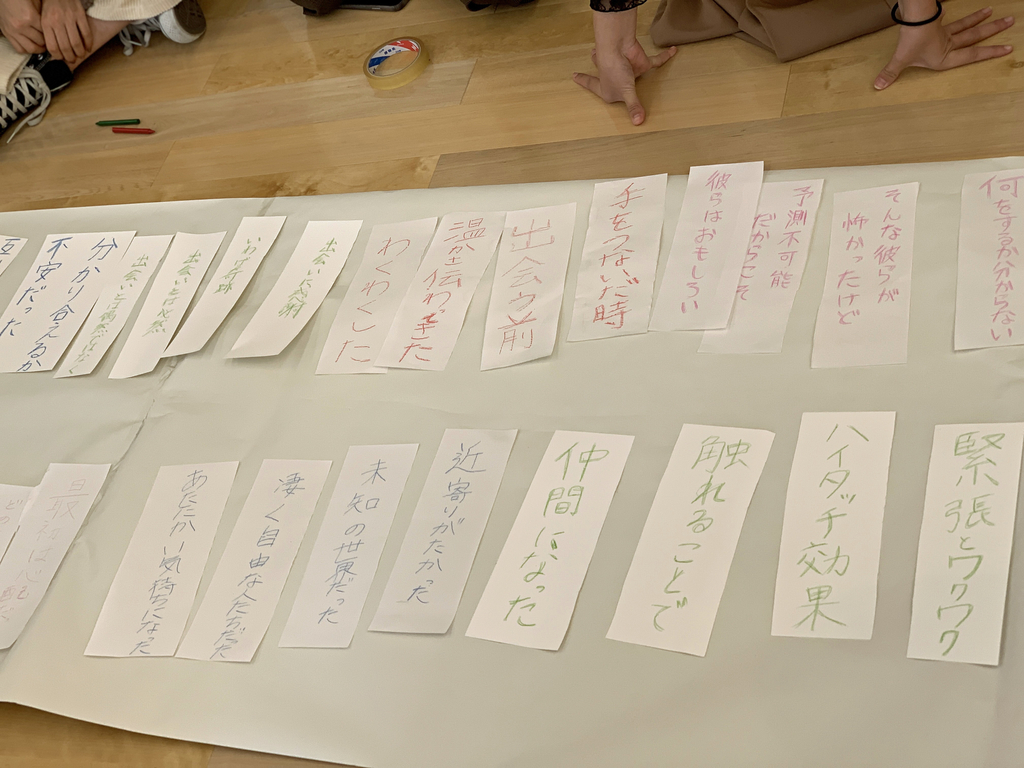

先日、ぷかぷかの近くの東洋英和女学院大学でぷかぷかさんと出会う前と、出会ったあとの自分の中の変化をテーマにそれぞれ短い詩を書き、それをみんなの詩にまとめるワークショップをやりました。 pukapuka-pan.hatenablog.com それぞれの詩を、一度ばらばらの言葉にし、それをみんなの詩にまとめるという作業は、すごく大変です。でも、その大変な作業の中で、言葉を吟味したり、人と話をする中で、自分の体験が更に深まり、幅を広げます。そうやってできあがった詩は、みんなの体験、思いを表現していて、ひとつの「新しい価値」といっていいと思います。ぷかぷかさんとの出会いが、一つの「新しい価値」=詩を生み出したのです。来年1月27日の「表現の市場」の舞台で発表してもいいくらいの価値ある詩です。 詩を書いたり、それをまとめたり、できあがったみんなの詩をみんなで朗読したり、といったことは、おそらく初めての経験で、しかもそこにぷかぷかさんとの出会いの物語が絡み、すごく新鮮で、おもしろかったのではないかと思います。 できあがった詩を見てみると、ぷかぷかさんに出会う前は、障がいのある人たちに対して、「怖い」「近寄りたくない」といったとてもネガティブなイメージの言葉が並んでいます。ぷかぷかさんに出会ってからは、「心が穏やかになった」「あたたかい気持ちになった」など、ポジティブなイメージの言葉が並びます。ぷかぷかさんと出会うということが、どういうことなのか、一目でわかります。今回のワークショップは、ぷかぷかさんと出会うことの意味を、あらためてみんなで共有できたと思います。 学生さんたちの言葉を見ると、ぷかぷかさんに「何かやってあげる的」な、上から目線の言葉はありません。どこまでもフラットな関係の言葉です。一緒にいることで私たちが豊かになるような言葉です。こういう言葉こそが、ぷかぷかさんと一緒に新しい時代を作っていくのだと思います。 「共生社会」「共に生きる社会」は、こういう関係から始まるのだと思います。あーだこーだの議論ではなく、こういう関係を丁寧に作っていくことこそ大事だと思います。 ちなみに学生さんたちは石渡教授の「共生教育論」という授業を受けていた人たちです。その授業の4枠をもらって、こういう関係を作りました。第1回目は『Secret of Pukkapuka』(カナダで上映した映画)の上映と私の話、第2回目は『すごろくワークショップ』、第3回目は『演劇ワークショップ』、第4回目は『みんなの思いをまとめる一本の詩を作るワークショップ』です。 そのときの学生さんたちの感想が上がってきましたので、紹介します。 ・今回の授業では一人一人がぷかぷかさんとの出会いを詩に書き、それをいったんばらしたあと、一つの詩にするという内容でした。このような詩作は初めてで、本当にまとまるのか、最初は想像できませんでした。ですが、できあがってみると、自分の詩には考えられない広がりのある詩になり、とても感動しました。詩を朗読したときは、とても神秘的でなんとも言えない空間になって、心がほっこりしました。 ・みんなで詩を読んだり、作ったりするのは初めての体験でした。またみんなが作った詩を聞くのも楽しかったです。同じ体験をしていても、それぞれ思っていることがちがっていて、みんなの意見を聞くことができてよかったです。 ・初めて詩を書くのは、とてもむつかしかったけど、みんなが一人一人書いた詩がばらばらになって、一つの詩になるのがすごくステキなことだと思いました。 ・障害を持つ方と関わる機会はほぼ初めてだったので、この授業が始まる前は緊張していた。でも、ぷかぷかさんはとても心を開いて私たちに接してくれた。その人のことを詩にすることができてよかったと感じた。 ・一人一人が書いた詩をつなげて、こんな大きな詩になるんだと驚いた。このつなげた詩を見直すと、ぷかぷかさんとふれあった体験がよみがえってきた。 ・ぷかぷかさんたちとの思い出を、みんなで一つの詩にすることはとても楽しかったし、達成感がありました。ぷかぷかさんと出会えて、本当によかったとあらためて思うことができました。 ・最初にみんなで順に詩を読んでみて、心を込めて読んだり、音楽をかけて読んでみると、詩の印象が大きく変わることがわかりました。実際に自分で4〜5行の詩を書いてみて、一人一人ちがった詩だったけど、とてもきれいにまとまり、驚きました。どのグループも、はじめは障がいのある人のこと怖かったけど、ぷかぷかさんと会ってから、元気をもらえた、考え方が変わったなど、マイナスのイメージがプラスに変わったものが多かったです。みんなで一つの詩を作るのは初めてでしたが、楽しかったです。よい詩ができたと思います。 ・本日のワークショップ、みなさんと言葉を交わすことで、たくさんの思いにふれることができて、非常に勉強になりました。他のグループの詩もとても素敵でした。もっと時間をかけて、みなさんと詩を作りたいと思いました。ばらばらな言葉が一つにまとめることが、とても難しかったですが、一つにまとめたとき、本当に楽しかったです。 ・詩にすることで初めて気づくこともあり、先生もいっていたが、障がい者の人々に介護したりすることだけではなく、自分たちもぷかぷかさんに与えられているということに気づいた。みんなの思っていることも自分と同じだったり、わかり合えることも多かったです。 ・最初は何をやるのか全くわからなくて、戸惑っていましたが、声に出して詩を読んで、とても気分がよくなりました。声に出して読むということはいいことだと感じました。淡々と読むのではなく、気持ちを入れて読むことが大事だと思いました。 ・他の人の詩を組み合わせることで、一人の詩よりも、更に深い詩になった気がする。 ・詩なんて自分に書けるだろうかと不安だったけど、思ったこと、感じたことをそのまま書いてみた。グループでつなげてみると、似たような言葉や、気づかなかったことが書かれていた。一つの詩にまとめてみたら、なんと素敵な、すべての思いが入った詩ができて、心があたたかくなった。 ・今日は詩を作ると聞き、私は文才がないから書けないと思っていた。それぞれが書いた詩をグループで組み合わせた。みんなの作った言葉を組み合わせたことで、すばらしい詩ができあがった。 ・それぞれ感じた素直な感想を聞き、自分にはなかった感情などを共有することで、新たな気持ちを発見することができて、楽しかった。言葉をつなげることで、みんなの意見をより感じることができたので感動した。三つのチームそれぞれ全くちがった詩ができていて、自分にはなかった感情も共有できる作業だったので、おもしろかった。 ・詩を書いたことがなかったので、最初は戸惑いましたが、みんなの言葉を合わせるとよいポエムになったので、よかったなと思いました。詩の流れが変わる時に言い方を変えたり、気持ちを入れるのが大切だと感じました。 ・詩を作る(こんなに長い)のは初めてだったので、最初は不安だったけど、それぞれの思いがちがっていて、みんなの思いが聞けてよかったです。また、ぷかぷかさんとも一緒に詩を作りたいと思ったので、今度はぷかぷかさんを連れてきてください。 ・今回の授業は楽しみにしていた詩作りでした。詩を書いたり、みんなと言葉をつなげていくうちに、ぷかぷかさんとの思い出が浮かんできた。浮かぶ映像は笑顔や輝きだったので感動しました。素直に意見を述べてつなげることがどんなに重要なことか理解できた。 自分の言葉がばらばらになっても、一つにまとまることには驚いた。ポジティブな言葉、ネガティブな言葉、印象が変わる言葉など、それぞれでまとめていくのがおもしろかったです。 読むだけでも感動しましたが、音楽に合わせたり、個々の個性がつらなる音読で詩のイメージががらりと変わることがわかった。 中学校の時に詩にふれることが多く、懐かしく感じたのだが、大人になってあらためてふれてみると、より新鮮な印象でした。先生もおっしゃっていたのだが、集団詩の偉大さ、飾らずに正直にできあがったものが一番よいものになると感じた。 ・今日は一人一人作った詩を更にばらばらにして、それをまた集めて一つの詩にしたが、ふだんから詩を作ろうなんて思うことがないので、新鮮だった。ほかの人の言葉も使って一つの詩を作ると、一人では絶対にできない詩ができたと思う。 ・文章を考えることが元々好きだったので「4〜5行の詩を考えよう」となったとき、すぐ書くことができました。しかし自分の詩だけならまだしも、他の人の詩とつなげるとなった時、「人それぞれ考え方や文章の表現の仕方がちがうのに、一つの詩になるのだろうか?ちぐはぐになってしまうのではないか」と不安でした。でも、いざ作るとなって、みんなで提案し合いながら作り上げていくことで、みんなの気持ちのこもったとてもいいものになったと思います。 ・実際に思いを書き出してみると、みんなはこんな意見や思いを持っていたんだなと感じた。読み方や音楽が加わることで、またちがった印象で見えた。 ・グループで作る詩は、たとえ私の変な詩も、素敵な詩になり、みんなの心が一致した気分になった。 ・みんなの素直な感想がすべてつながって詩になるのがすごいと感じたし、とても思いのこもった詩に3組ともなっていて感動した。出会う前後で気持ちの変化があったことがわかった。また、音楽の効果が安らぎ感や思い出を振り返るような時間になっていると感じた。 ・詩をつなげるというのは初めての体験で、最初は戸惑いました。やっていくうちに友人の意見を聞くことができて、感じ方が様々でおもしろいなと思いました。場面が変わる瞬間の言葉など、感情を込めて読むことで、またいい味が出てきてよいなと思いました。個人で作るよりも、みんなで作った方が、よりよい意見が出てよかったです。素直な気持ちが出て、おもしろかったです。京都駅前の路上でやった劇の話を聞いて、驚きました。ワークショップで、そんなことができるなんてすごいと思いました。 ・みんなで詩を作るのは大変だった。並べ替えたり、間を置いて話すのも、簡単に見えて、意外と大変だった。詩を作るなんて十数年ぶりで、正直不安だったし、いやだったけど、人の詩を聞くのはおもしろく感じた。集団詩なんてものがあるとは知らなかった。「作らないことを意識しながら作る」という言葉がとても記憶に残った。 ・ポエマーになった気持ち。自分が「ぷかぷか浮く空にあるくもみたい」と書いたら、ほめられてうれしかった。 ・詩を作る体験も、読む体験もしたことがなかったから、とてもよい機会になった。更に個人の詩をばらばらにして、全員のものを合わせることはしたことがなかったので、楽しかった。 ・詩を朗読することは初めてだったが、自分が素直に感じたことをグループで話し合って、考えながらつなげていくというワークは、小学生の時以来、自分がやった記憶がなく、懐かしい気持ちになった。 ・「出会いとは必然」「出会いとは奇跡」とても素敵な詩が書けたと思う。 ・ぷかぷかさんがおっしゃっていた「飾らない自分」というのは大切だと思いました。今の自分に必要だと思いました。

それは 私たちの生き方

1月27日(日)に第5回「表現の市場」を開きます。場所は横浜線長津田駅前みどりアートパークホールです。 相模原障害者殺傷事件から2年半がたちます。19人もの命が奪われるという大変な事件だったにもかかわらず、社会は何も変わっていない気がします。グループホーム建設をめぐって、「障害者はここに住むな」という建設反対運動にあい、立ち往生している現場に関わったことがありますが、反対の声の大きさに驚きました。障がいのある人たちの地域からの露骨な排除です。 「障害者はいない方がいい」と事件の犯人は言いましたが、グループホーム建設反対運動は「障害者はこの地域にいない方がいい」とはっきり言います。異質な人間を排除することで、地域社会は本当に豊かになるのかどうか、みんなが幸せに思える地域社会になるのかどうか、を今一度冷静になってみんなで考える必要があると思います。 ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」と言い続けています。それは彼らと一緒に生きていくことで、たくさんの豊かなものがそこから生まれるからです。 ぷかぷかさんと地域の人たちがいっしょにやっている演劇ワークショップは、その豊かなものを芝居の形で表現します。「表現の市場」の中で発表します。 ぷかぷかの舞台のとんでもない楽しさは、ぷかぷかさんと一緒に生きる関係から生まれたものです。この楽しさにふれると、彼らとはやっぱり一緒に生きていった方がいい、とあらためて思うのです。 ぜひぷかぷかの舞台を見に来て下さい。とんでもない楽しさにふれ、「ああ、やっぱりこの人たちって、社会にいた方がいいね」ってちょっとでも思っていただけたらすごく嬉しいです。更にふだんの彼らって、どんな仕事しているんだろうって、ぷかぷかのお店に来ていただけたら、もっと嬉しいです。おいしいパンがあります。おいしいお弁当、お惣菜があります。おいしい食事があります。心がほっこりあたたまるアートがあります。そして何よりもたくさんのぷかぷかさん達の笑顔があります。 ぷかぷかに、単なる福祉事業所を超えるものを見つけた人もいます。 音楽プロデューサーのFujikiさんは「ぷかぷかはアミューズメントパークだ」なんていっています。「楽しいや、びっくりや、ほっこりがあって、おいしいものがあって、アートショップやお土産もある。スピードものんびりもある。似顔絵を常時やったら、アミューズメントパークにありそうなものが全部そろってしまいます」と。「ぷかぷかさんと一緒に生きていこうぜ!」っていう「テーマパーク」なのかも知れません。ぜひ来てみて下さい。 「表現の市場」は、そのテーマパークをお店とは違う形で表現します。ロビーではぷかぷかの商品を販売します。ラブエロピースの演奏もあります。楽しいや、びっくりや、ほっこりがあって、おいしいものがあって、アートショップやお土産もあります。 「表現の市場」は「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方が絶対にいい」を舞台で表現し続けます。相模原障がい者殺傷事件の犯人のいった言葉「障がい者はいない方がいい」はまちがっている!と、毎年体を張って表現し続けるのです。 それは「障がいのある人たちと一緒に生きていく」という、私たちの生き方なのです。 問い合わせは045−453−8511 ぷかぷか事務所高崎まで メールはpukapuka@ked.biglobe.ne.jp 鮮明なチラシはこちら pukapuka-pan.xsrv.jp

ぷかぷかさんとの出会いを一本の詩にしました。

東洋英和女学院大学でみんなの思いを一本の詩にするワークショップをやりました。 ウォーミングアップで谷川俊太郎の詩「生きる」をみんなで朗読しました。 生きているということ 今生きているということ それはのどが渇くということ 木もれ陽がまぶしいということ …… を、一人一行ずつ声を出して読みました。声を出して読む。ただそれだけで、心と体が、ほんの少し自由になります。 少しからだがあたたかくなったところで、ぷかぷかさんとの出会いを4〜5行の詩に書いてもらいました。出会う前はどうだったのか、出会ってからはどうだったのかを短い詩で表現してもらいます。 机の上ではなく床の上でやったので、みんな初めての体験で、どうかと思ったのですが、やり始めるとみんな集中して取り組んでいました。 個人詩ができあがった段階で一人一人発表すればよかったのですが、これに時間をとられると、次の集団詩を作る時間がとれなくなるので、発表を飛ばして、個人詩をばらばらにし、ばらけた言葉たちを組み立て直す作業に入りました。 なんとなく似たような言葉を集めていくのですが、50個近い言葉が並んでいると、似たような言葉を探すにも大変です。それで、なんとなく始めにあるといい言葉、終わりにあるといい言葉をまず探しました。次に物語が始まりそうな言葉、物語の中身を語る言葉などを探しました。 www.youtube.com この時間が一番大変だったようです。たくさんの言葉たちとにらめっこするように、言葉の場所を変えたり、入れ替えたりの試行錯誤が続きます。お互いいろんな話ができたと思います。お互い話をする、というところがこのワークショップの大事なところです。話をすることで、できあがったみんなの詩が、チカラを持ちます。 みんなの詩ができあがったところで、壁に貼り、それを朗読します。 www.youtube.com www.youtube.com 最後の朗読は、もう少しゆっくりと言葉にふれながら読んでほしかったのですが、ま、初めてだったので、みんなの詩ができただけでもすばらしいことだったと思います。 いずれにしても、短い時間で自分たちの体験をまとめ、一本の詩に仕上げ、それを朗読するところまでいけたのはすばらしいことだったと思います。 「最初は怖かった」「近づきたくなかった」「不安だった」といったネガティブな言葉が並んでいるのですが、ぷかぷかさんたちと出会ってからは「我々にはないポジティブな世界」「ただただ自由なんだ」「楽しい気持ちになれた」といったポジティブな言葉に変わります。 学生さんたちは、ぷかぷかさんたちと本当にいい出会いをしたのだと思います。何かをやってあげる関係ではなく、自分の人生がもっと開いていくような関係ができたように思います。それが一本の詩から読み取れます。 いつもなら、このみんなの詩を元に芝居を作るのですが、今回は時間がなくて、詩を作るところで終わりました。機会があれば、ここから芝居を起こしたいと思っています。芝居にすると、詩にした世界がもっと自分のものになります。 この関係の中で、これからもっともっとおもしろいことができれば、と思っています。 創英大学では文化祭にぷかぷかさんが出かけていって一緒におもしろいことができればいいね、という話まで出ています。先日はクリスマス会をやりましたが、今度は文化祭で、よりクリエイティブなことをやりたいと思っています。 ★学生さんたちの感想は後日アップします。

ぷかぷかさんたちが社会に必要な理由が、また一つ加わった気がします。

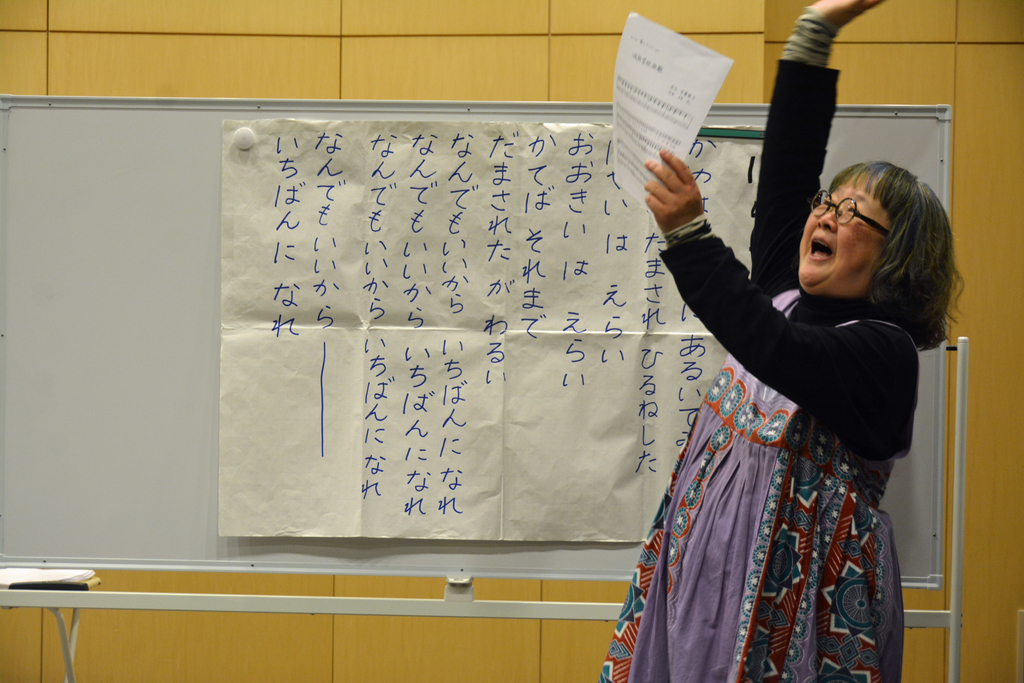

第5期5回目の演劇ワークショップがありました。 ほら熊学校の校歌を歌いましたが、 歌いながらあらためて なんでもいいから いちばんになれ なんでもいいから いちばんになれ なんでもいいから いちばんになれ ということばが目指す世界のむなしさを思いました。はじめはこのことばを超えるものをぷかぷかさんと一緒に作りたいと思っていましたが、彼らといっしょにワークショップをやっていると、なんだかムキになって作るほどのものでもないように思えてきました。 一番のきっかけは3回目のワークショップでした。そのときのブログにはこんなふうに書いています。 歌詞に「なんでもいいからいちばんになれ」とあるので、「大金持ちになるには、どうしたらいいか」を提案しました。「大金持ちになる」というのは、すごくわかりやすいと思ったのです。 ところがその目標に興味を持った人はほぼゼロでした。もっとほかのことで一番になりたいというのです。お金こそ一番価値があり、みんな共感してくれると思っていた私の浅はかさに、初っぱなから気がついたというわけです。 生産性はお金をどれだけ生み出すか、で測られます。お金こそ一番の価値であると社会のみんなが思っているからです。でも、ぷかぷかさんはそうじゃありませんでした。世の中、もっと大事なもの、大事にすべきものがあるんじゃないか、って。「大金持ちになる」という提案を、全然興味ないよ、っていわれて、あらためてぷかぷかさん達が提案する「価値」にこそ耳を傾けようと思いました。 南青山で児童相談所の建設に反対する人たちは「土地の価値が下がる」などといってますが、なんだかなぁ、とむなしくなります。なんでもいいからいちばんになれ、と、がんばってきた人たちのことばです。彼らは何を守ろうとしているのでしょう。何を大事にしようとしているのでしょう。 そういう価値観とは全く関係ないところで生きているぷかぷかさんたち。だから彼らの周りには、ホッとするような空気感にあふれているのだと思います。 舞台では目の青いミツバチたちが、「なんでもいいからいちばんになれ」というほら熊学校の方針とは全く関係なく、ぶ〜んと飛び回っています。 この目の青いミツバチこそ、「なんでもいいから いちばんになれ」と追いまくられている社会にあって、マイペースで生きるぷかぷかさんたちではないかと思います。 「こんなに素直に生きてていいんだ、と気づくことができました。」 は、ぷかぷかさんといっしょに演劇ワークショップをやった学生さんの感想です。ほんの1時間程度のワークショップでしたが、学生さんはぷかぷかさんと出会い、自分の人生を振り返る機会になりました。 南青山の人たちも、ぷかぷかさんのような人たちと出会う機会があれば、もう少しちがうことばが出てきたのではないかと思います。 ぷかぷかさんたちが社会に必要な理由が、また一つ加わった気がします。 演劇ワークショップの発表会は来年1月27日(日)午後2時からみどりアートパークホールで開かれる「表現の市場」で行います。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。