ぷかぷか日記

タカサキ日記

てんこ盛りのラブを、世界の隅っこで叫ぶ

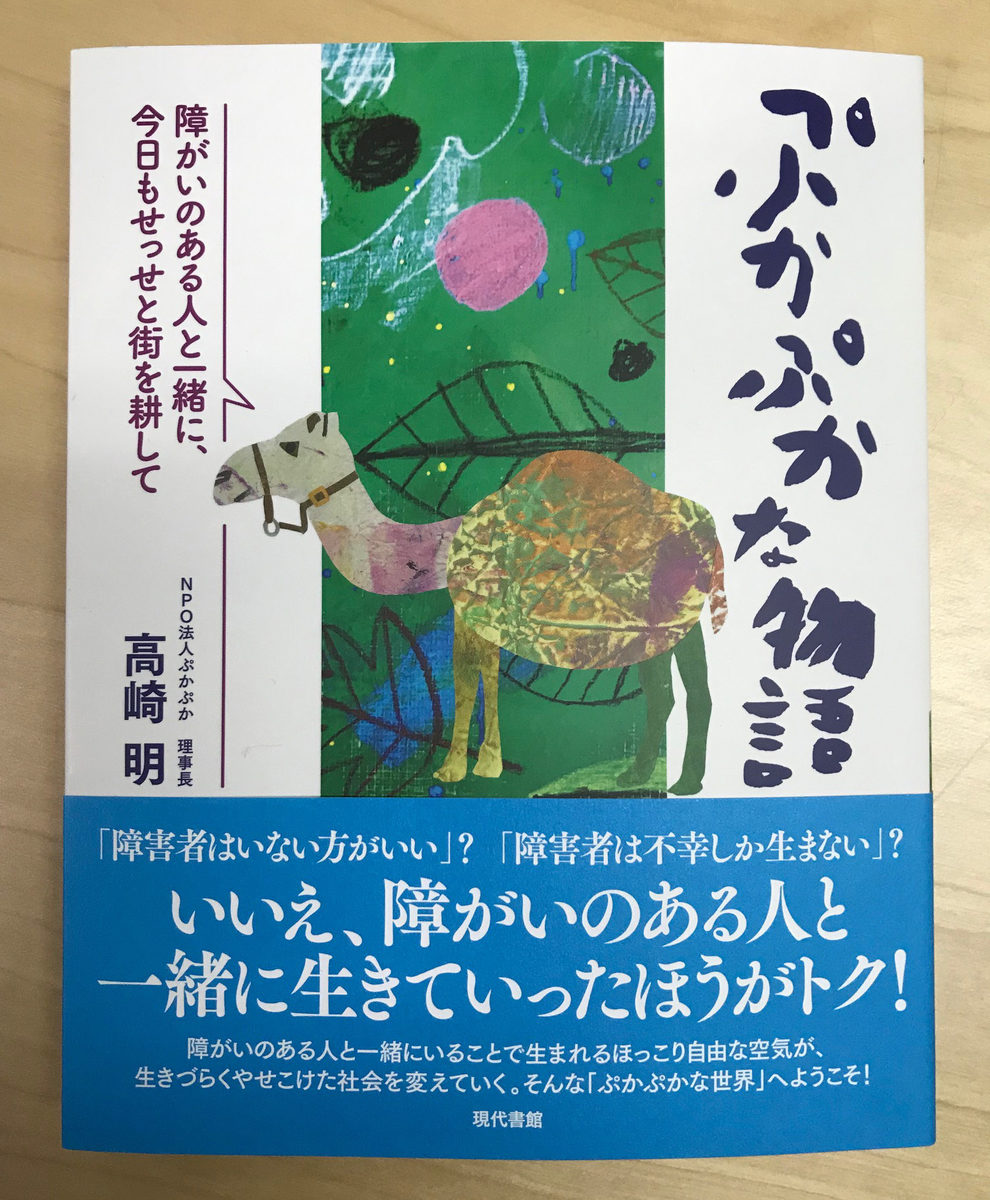

しらいわさんが『ぷかぷかな物語』の感想書いてくれました。 note.com キラッと光る素敵な言葉があちこちにありました。 「10年分生きて得した気分になった」 『ぷかぷかな物語』はぷかぷかがはじまってから10年の、てんやわんやの物語です。しらいわさんは、読みながら、その物語の世界をぷかぷかさんたちと一緒に生きたのだと思います。だから「10年分生きて得した気分になった」。 私は「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ。その方がトク!」と言い続けてきました。それに対して、見学に来た福祉関係の人が、彼らとのお付き合いをトク!なんていうのはおかしい、といったことがありました。でも彼らとお付き合いすると毎日がすごく楽しいし、私たちとは発想が違っていて、付き合えば付き合うほど自分の世界が広がっていきます。これはやっぱり人生「トクした!」としか言いようがありません。 でも、支援という関係でしか相手を見られない人にとっては、そういう関係は受け入れられないのだと思いました。なんかすごく不自由なものを感じました。そこから自由になれば、もっとおもしろいことが生まれるのに、と思います。 「世間がヘイトで一色になる前に、色とりどりの色を届けたい。こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界があるのだと伝えたい。そんな思いに溢れた本だ。」 相模原障害者殺傷事件が発信した「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」のメッセージは、死刑判決が出た後も、社会の中に残ったままであり、それは障がいのある人たちを社会から排除し、当事者、家族にとっては「恐怖」とも言える社会を作っています。 「私の子どもは命の選別を否定しない社会で、真っ先に命の選別をされる存在として、生きるに値しない命として判断されかねないこの社会で、生きねばならないのだ。その恐怖は大きい。」 としらいわさんは書いています。しらいわさんの息子さんは重度の障害を抱えています。 事件の発信した言葉に対して、ぷかぷかは「それは間違っている」「障がいのある人たちはいた方がいい」「障がいのある人たちはまわりをハッピーにする」というメッセージを発信し続けました。言葉だけでなく、具体的で、肌で感じるようなメッセージです。 「こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界がある」というメッセージを、ぷかぷかさんと一緒に生きる日々の出来事を写真に撮り、映像に撮り、言葉を添えてFacebook、ブログなどで発信してきました。 「こんなに楽しくて、明るくて、愉快で、豊かな世界がある」ことを肌で感じられるワークショップ、パン教室、アートのワークショップをやってきました。 演劇ワークショップではぷかぷかさんと地域の人たちで6ヶ月かけて芝居を作り、大きなホールの舞台で発表してきました。一緒に生きていった方がいい、と一目でわかるような芝居です。一緒に生きるとこんなに豊かなものが生まれる、と一目でわかる芝居です。 そういったメッセージに共感する人が少しずつ増え、ぷかぷかのまわりの社会は変わってきました。『ぷかぷかな物語』はその記録です。記録という冷たいものではなく、思いの溢れた熱い本です。 「私は、障がいのある子の親として、障がいがあることは、不幸ではないことを、しっかり伝えられているだろうか?障がいのある子を育てて、どれだけ、幸せと、喜びと、豊かさをもらったかを、伝えられているだろうか?」 花岡知恵さんは重度障害児のnahaちゃんの話をブログやFacebookで発信し、hanaちゃんのファンをたくさん作りました。重度障害児と聞けば、たいていの人はちょっと引いてしまうのですが、花岡さんの発信するサイトでは「hanaちゃんが好き!」というファンがやたら多いのです。 「世界がhana基準になったら」は、お母さんがhanaちゃんと出会うことで、世界が変わった話が書かれています。 ameblo.jp 浅川素子さんは二人の息子さん(二人とも重度障害)を「うちのぷかぷかさん」といい、地域でたくさんの関係を作ってきました。たくさんのファンがいます。こんな話が私は好きです。 ameblo.jp こんな風にして家族の方がもっともっと発信すれば、社会は変わっていきます。 「世の中の振り子がヘイトに大きく振れた今、 私たちは、てんこ盛りのラブを世界の隅っこで叫ぶのだ。」 「てんこ盛りのラブを世界の隅っこで叫ぶ」この言葉には、なんかもう、感動してしまいました。 そうか、ぷかぷかって、彼らに対するラブがてんこ盛りなんだってあらためて気がつきました。しらいわさん、ありがとう! 「支援」じゃなくて「ラブ」がてんこ盛り。福祉関係の人にとっては、なんじゃ、それ、っていう感じだと思います。でも「ラブ」がてんこ盛りのぷかぷかが、実際に社会を変えてきたわけですから、何か文句あっか、という感じ。 誰にとっても居心地のいい社会を作るのは「支援」じゃなくて「ラブ」! それを世界の隅っこで叫ぶのです。 世界の隅っこ。ここから社会が変わるのです。 「もしも自由と愛と平和を望むなら、どうか出会ってほしい! 私たちが当たり前だと思っていた常識をひっくり返し、知らず知らず閉じこもっていた殻を壊し、ガハガハと心の底から笑わせてくれる存在に。」 10年前、街の人たちに障がいのある人たちに出会ってほしいと思い、ぷかぷかを街の中に作りました。ぷかぷかは就労支援の場である前に、街の人と彼らとの出会いの場です。びっくりしたり、戸惑ったり、ガハガハと笑ったりしながら、たくさんの人が彼らと出会いました。 『ぷかぷかな物語』は、その出会いの物語でもあります。彼らとの出会いが何を作り出したのか、それはひとことで言えば、社会の豊かさです。 区役所の人権研修会では、こんな素敵な笑顔が生まれました。 こんな素晴らしい舞台 ぷかぷかさんと大学生と地域の子どもたちが一緒に描くと、こんな素晴らしい鯨の絵が生まれました。 みんなみんな彼らとの出会いが作り出した社会の豊かさです。 だからこそ、彼らと出会ってほしい。出会わなきゃ、ソン! 『ぷかぷかな物語』の購入はこちらから shop.pukapuka.or.jp

今あらためて 相模原障害者殺傷事件

障害のある子どもを抱えたお母さんの相模原障害者殺傷事件に関する素晴らしいブログ。 note.com 裁判が終わり、マスコミもほとんど取り上げなくなりました。黙っていれば、事件は忘れられてしまいます。 「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」 事件を象徴するこの言葉に、どう反論していくのか。言葉で反論するだけでは社会は変わりません。この言葉を超えるものをどう具体的に創り出していくのか。そうやって実際に社会を少しずつ変えていく。そこが大事だと思います。ぷかぷかはそれを実際にやってきました。 ぷかぷかは事件のはるか前から 「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」 と言い続けてきました。 お店、外販先、大学、区役所の人権研修会、小学校などで、ぷかぷかさんたちと街の人たちのいい出会いをたくさん作ってきました。結果 「ぷかぷかさんが好き!」 というたくさんのファンができました。ぷかぷかのまわりの、障がいのある人たちを見る社会の目が実際に変わってきたのです。 たくさんのファンができる中で 「障がいのある人たちは、社会を耕し、社会を豊かにする存在」 であることに気がつきました。あれができないこれができないとマイナス評価の多い社会にあって、プラスの評価をたくさん作って来たのです。 ぷかぷかの価値はぷかぷかさんたちが作ったものです。それを考えると、ぷかぷかさんたちが社会の中で果たしている役割、創り出してきたもののすごさがわかります。 ほっこりあたたかな気持ちになるアート作品をたくさん作ってきました。昨年はニューヨークで開かれたSDGsの国際大会で事例を発表した日本の企業がレポートの表紙にぷかぷかさんの絵を使ってくれました。 アート屋わんどのサイトです。社会を豊かにするものがいっぱい詰まっています。みんなぷかぷかさんたちと一緒に生きていく中でできたものです。「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」に対するぷかぷかの力あるメッセージです。 www.pukapuka.or.jp 「一緒に生きていった方がいい」を、言葉でいうだけでなく、障がいのある人たちと地域の人たちで一緒に芝居を作り、 「一緒に生きていくと、こんなに豊かなものができる」 ということを舞台で表現してきました。 あーだこーだいわなくても、一目で「一緒に生きていった方がいい」とわかる舞台です。それをこれからも作り続けていきたいと思っています。 ぷかぷかは事件に対するメッセージとして映画も作りました。『Secret of Pukapuka』がそれです。映画の冒頭で事件にふれています。カナダのバンクーバーで開かれた世界自閉症フェスティバルで上映しました。 事件をどうやって超えていくのか、を映像でうまく表現できたと思っています。まだ見ていない方はぜひ見てください。問い合わせはこちら www.pukapuka.or.jp 事件を生んだやまゆり園の支援のあり方も問われることなく裁判は終わってしまいました。事件の温床は残ったままです。しかもこの温床は、やまゆり園だけでなく、多くの支援施設と地続きでつながっています。 私は事件について何度も何度もブログに書き、いろんなサイトに投稿してきました。ところが福祉関係のサイト2カ所から排除されました。支援という上から目線の関係性を問うものが多かったので、チクチク刺さるものがあったのだと思います。うっとうしいと思ったのでしょう。 排除されてから、問題がやまゆり園にとどまらないことに気がつきました。だから事件がこのまま忘れられてしまうことが怖いのです。 やまゆり園はかながわ共同会という社会福祉法人が運営しています。社会福祉法人はNPO法人に比べ、社会的な責任が大きいはずです。どうして福祉の現場でこのような事件が起こったのか、運営の責任者として社会に対し、きちんと語る義務があったと思います。事件を植松一人のせいにして、事件現場を運営していた責任者としての言葉はひと言もありませんでした。そのことを裁判で追及されることもなく、マスコミも追及しませんでした。法人を監督していた神奈川県の責任も問われませんでした。 「共に生きる社会かながわ憲章」などと歯の浮くような言葉を並べるよりも、事件に対する神奈川県の責任をきちんと検証すべきです。 結局、何もかもが無責任なまま、裁判が終わってしまったのです。社会が再生する機会を失ったのではないか、と思っています。 がっかりしました。それでも、私たちは未来に向けて希望を失うわけにいきません。 だって、目の前に元気いっぱいのぷかぷかさんたちがいるのですから。 今日も、明日も、あさっても、お互い 「いい一日だったね」 って言える日々をみんなで作っていきます。その日々こそが、新しい歴史を作ります。

不寛容ーとがった心を丸くするには

「こんなはずじゃなかっただろ?ー不寛容を考える」フェア、選書リストに、なんと『ぷかぷかな物語』が入っていました。 note.com 《 嫌韓感情を煽るヘイト本、「障害者は不幸をつくる」という優生思想、貧困に対する自己責任論、従軍慰安婦の否定。 私たちは不寛容な時代を生きています。》 不寛容、というのは要するに心がとがっているのだと思います。心にゆとりがなくて、おおらかさを失っているのだと思います。 では、どうしたらいいのか。フェアで提案されている本を読むのも一つの方法です。 いちばん簡単なのはぷかぷかさんとお付き合いすることです。 こんな絵に出会うと、とがった心が丸くなります。 こんな字が扉にはってあったら、とがった心が丸くなります。 こんな笑顔に出会ったら、とがった心が丸くなります。 大根を買おうと思って、こんな字で出会ったら、とがった心が丸くなります。 一緒にワークショップやったら、とがった心が丸くなります。 こんな人とは一緒にいるだけで、とがった心が丸くなります。 「ぷかぷかしんぶん」読むと、とがった心が丸くなります。 『pukapukaな時間』見ると、とがった心が丸くなります。 ぷかぷかのお弁当食べると、とがった心が丸くなります。 ね、ぷかぷかさんとお付き合いすると、こんなことが毎日いっぱいあるのです。自然にとがった心が丸くなります。とがった心が丸くなると、まわりを見る目がやさしくなります。生きることが楽になります。楽しくなります。 だから、彼らとはお付き合いした方が、一緒に生きていった方がトク! 不寛容な心が排除している障がいのある人とお付き合いすることで、とがった心が丸くなります。排除した彼らに私たちは助けられているのです。なんという皮肉。 『ぷかぷかな物語』にはぷかぷかさんと一緒に生きていくことで生まれた物語が満載。読むと、とがった心が丸くなります。 『ぷかぷかな物語』の購入はこちら shop.pukapuka.or.jp

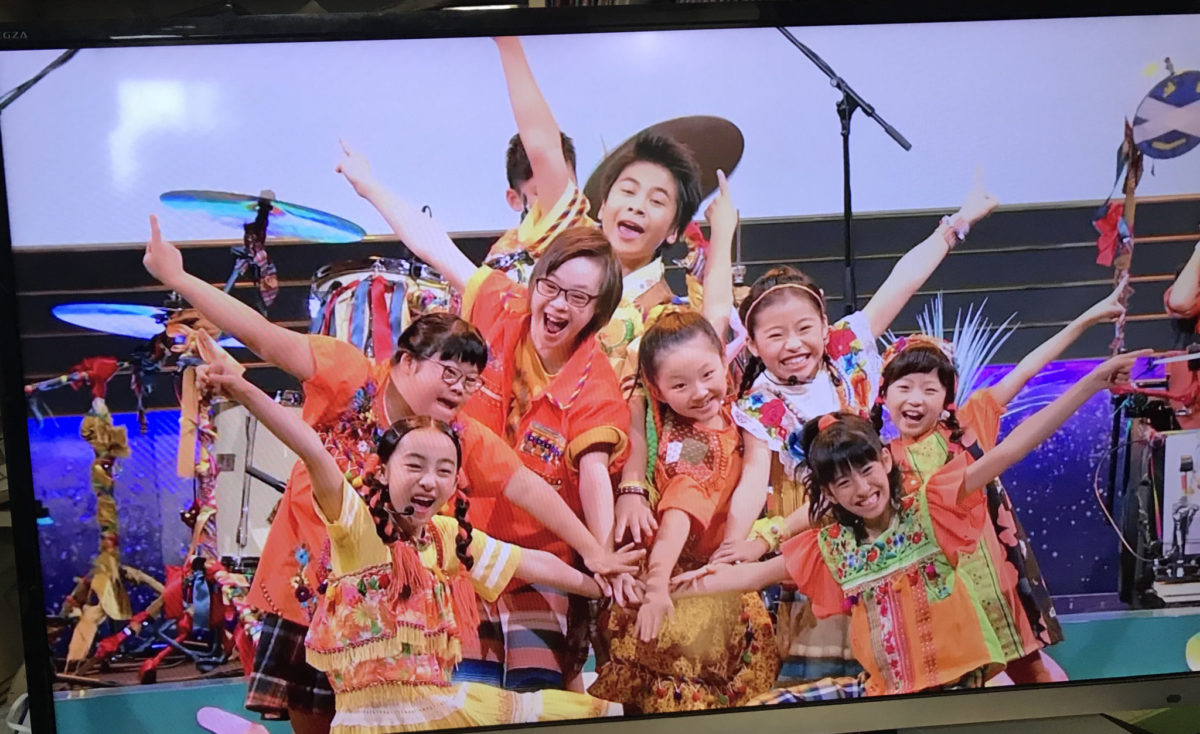

EテレのFoorin楽団ドキュメント、本日午後4時から再放送

土曜日にやったEテレのFoorin楽団ドキュメント、本日午後4時から再放送があります。ぜひ見てください。 障がいのある人、ない人が一緒に生きていくとこんなに楽しい!こんなすごいエネルギーが生まれる!ということが一目でわかります。 ただ一緒におもしろいこと、楽しいことをやる。それだけで、こんなにすごい世界が生まれます。 www2.nhk.or.jp 「一緒に生きる」って、この映像見てわかるように、すごい「パワー」を生みます。その「パワー」は、障がいのある人もない人も、お互いが気持ちよく生きることのできる社会を作ります。 楽しいことやりながら、気持ちのいい、新しい社会が作れるなんて、すごいトク!です。 ぜひ、みんなでやりましょう。 テレビ見て、いい番組だった、っていうだけでは社会は変わりません。近くにいる障がいのある人たちと、ぜひ楽しいこと、一緒にやってみてください。きっと新しい世界と出会います。その出会いがあなたを変え、社会を変えます。 ★録画して、ぜひたくさんの人に見せてあげてください。 www.pukapuka.or.jp

彼らの方がはるかに豊かな未来を作ってくれる

昨日Eテレで放送された『Foorin楽団ドキュメント』はすごくおもしろかったです。 Foorinのメンバーが障がいや病気のある子どもたちといっしょにFoorin楽団を結成するまでのメイキングドキュメンタリー。 みんな障がいのある人たちとお付き合いしたことがなかったので、どう付き合っていいのかよくわからなくて、はじめは戸惑ったり、会話が途切れたりで、いろいろ苦労します。相手は目の見えない人、ろうあの人、自閉症の人、脳性麻痺の人、小児がんの人などで、とにかく手探りで付き合い方を探します。 でもだんだん慣れてきて、手話で表現する世界の豊かさにふれたり、自閉症の子どもの発想の面白さに気がついたり、聞いてて涙が出そうになるほどの小児がんの話を笑顔で語る子どもの明るさに励まされたり、それまで知らなかった世界が見えてきて、お付き合いすることがだんだん楽しくなってきます。障がいや病気を持っている子どもの側も、今までお付き合いのなかった子どもとの出会いが楽しくて楽しくて仕方がないという感じ。 子どもたちは偏見や思い込みがないので、お互いのこと、楽しい!って思うと、もう、どんどん友達になっていきます。楽しい!っていう気持ちがはち切れそうなくらい。大人にはこんな風に楽しい気持ちを思いっきり表現する自由さがないので、ちょっとうらやましいほどでした。 そうやってお付き合いが深まったところでミュージックビデオができあがります。すぐ下の写真の一番手前の子どもは入退院を繰り返している小児がんの子ども。見ているこっちが励まされます。 子どもたちのはじけるようなエネルギーがまぶしくて、涙が止まりませんでした。このエネルギーは、お付き合いする楽しさから生まれています。障がいのある子どもたちとお付き合いすることで広がった世界が楽しくて仕方がない、というはち切れそうな思い。あるいは普通の子どもたちとお付き合いすることが楽しくて仕方がないという障がいのある子どもたち。双方の楽しさがシンクロして爆発したような映像でした。 先日川崎で地域の普通学級へ行きたいという人工呼吸器をつけた子どもの願いを裁判所は押しつぶしました。裁判官は、子どもたちのこんなはじけるように楽しんでいる子どもたちの姿を知らなかったのだと思います。教育委員会の人たちも。 裁判の関係者の方で録画した人がいれば、ぜひ裁判官、教育委員会の人たちに見せてほしいと思います。人工呼吸器をつけた子どもの願いは、裁判上のかたい言葉のやりとりよりも『Foorin楽団ドキュメント』の方がはるかによく伝えると思います。 障害者は犯罪を犯す、と障がいのある人たちのグループホーム建設に反対を叫んでいた人たちにもぜひ見せたいですね。障がいのある人たちとお付き合いすると、双方の心がこんなにも豊かになるんですよ、心豊かになった子どもたちが地域の未来を作っていくんですよって。 障害者は犯罪を犯す、とかたくなに思い込み、障害者を地域から排除している大人たちは、一体どんな未来を作るのでしょう。あるいは、障がいのある子どもと普通の子どもは分けた方がいい、とかたくなに思い込んでいる教育委員会の大人たちは。 障がいのある子どもたちとお付き合いした子どもたち、普通の子どもたちとお付き合いした障がいのある子どもたち、彼らの方がはるかに豊かな未来を作ってくれる気がします。 障がいのある子どもたちと一緒に作っていく、というところがミソです。彼らとのフラットな関係性が未来を作るのです。 ぷかぷかでは、ぷかぷかさんたちが新しい未来をどんどん切り開いています。ぷかぷかに来たお客さんが 「あ、これ、《大根》じゃなくて《たいこん》なのね」 って、やさしく受け止めてくれるような関係は、ギスギスした社会をほっとしたものに変えてくれます。そういう関係を作ってくれたのはぷかぷかさんの書いたこの字です。 ですから、彼らこそが新しい未来を切り開いていると思うのです。 ぷかぷかで《たいこん》買うのも、新しい未来の作り方です。簡単で楽しくて、何よりも誰でもできる未来の作り方。ゆるっと心ゆるむ心地よい社会がここから広がっていきます。 彼らと一緒に生きていくと、こういう心地よい社会が自然にできあがって行くのです。 そうだ、裁判官に、教育委員会の人たちに、グループホーム建設に反対を叫んでいる人たちに《たいこん》を買いに来てもらおう!

私たちが社会を動かしていく

浅川素子さんの渾身のメッセージです。 ameblo.jp 相模原障害者殺傷事件のあと「共に生きる社会かながわ憲章」ができたとき、すごく胡散臭いものを感じましたが、川崎での裁判の結果は、それを証明したようなものでしたね。 といって、それを批判していても社会はいい方向に動きません。私たちが社会を動かしていくしかないと思っています。ぷかぷかはあの手この手で社会を耕しています。浅川さんも「うちのぷかぷかさん」の、そらくん、たからくんと一緒に社会を耕しています。あなたもぜひ一緒に耕しましょう。 下の写真は、そらくん、たからくんの感動的に楽しいお風呂。私はこの写真が大好きです。この写真見るたびに、お母さん、いい人生生きてきたんだなぁって思います。 彼らと一緒に生きていくと、こんな楽しいことがいっぱいあります。もちろん大変なことも。人生の幅がぐ〜んと広がって、一緒に生きていった方が絶対トク!です。 彼らとのいい出会いの機会を作れば、そう思ってくれる人が絶対出てきます。 明日の9時半からのEテレ、ぜひ見てください。 sports.nhk.or.jp

彼らがいることの幸せ感

相模原障害者殺傷事件の裁判と人工呼吸器をつけた子どもが希望する地元小学校への入学を認めるよう求めた裁判の二つを通して、日本のインクルーシブの現状を語った記事。 digital.asahi.com 記事の最後に「二つの判決をきっかけに、個々の現場で解決への議論を深めてほしい。」とあるのですが、インクルーシブの現状を嘆くような議論ではなく、その現状を変えるにはどうしたらいいのか、という具体的な提案を含む前向きの議論がほしいですね。 「障がいのある人たちを排除しない関係」「障がいのある人たちと一緒に生きていった方がいいねって思える関係」をどうやって作っていくのか、という具体的な戦略を練る議論。よくある「ふれあいフェスティバル」といったイベントの時だけちょっと付き合うような関係ではなく、日々の暮らしの中で続く関係をどうやって作っていくのか、という本気の議論、提案こそが必要だと思います。 ぷかぷかのお店は、街の人たちに障がいのある人たちといい出会いをしてほしいと思って作りました。日々の暮らしの中での出会いです。 パン屋の店先にはずっとおしゃべりの止まらない青年がいて、初めて来た方はたいていびっくりします。「え?このひと仕事やってるの?」って。ところがパンをトレーに乗せてレジのところへ行くと、そのおしゃべり青年がレジの計算よりも何倍も速く計算し、2度びっくり。おしゃべりもよ〜く聞いてみると、自分の知らない外国の都市の名前がいっぱい出てきて、その博学ぶりにまたまたびっくりです。 厨房からいきなり飛び出してきた青年が、「兄弟いますか?」「お兄さんですか?おねえさんですか?」「お父さんはネクタイしていますか?」「何色ですか?」と機関銃のように次々に質問を浴びせかけることもあります。「え?この人何?」と、戸惑いながらも、なんとか質問に答えているうちに妙に楽しい気持ちになったりします。 一見、めちゃくちゃな感じですが、妙にほっとするお店になっています。ぷかぷかさんたちがお店にいることの意味を、何度か来るうちに自然に納得します。 時々畑でとれた野菜も売ってたりします。 「この大根ください」というと「あの、これは《だいこん》ではなくで《たいこん》なんですが、よろしいですか」なんていわれたりします。 「ああ、《たいこん》でしたか、じゃ、それください」 と、笑いながらお客さんが言ったりします。 「これ《大根》じゃないの」ではなく、「ああ《たいこん》ね」とやさしく受け止められる感覚が、ぷかぷかのお店に来ていると自然に身につきます。 彼らと一緒に生きていく楽しさが、自然にわかってきます。 こんな字や こんな絵に いっぱい出会います。 心がほっこりあたたかくなります。 このあたたかさは、彼らがいることの幸せ感。 この幸せ感が、たくさんの物語を作りました。それをまとめたのが『ぷかぷかな物語』。彼らと出会うことで生まれた物語です。彼らが社会を耕し、豊かにしていることがよくわかります。ぜひ読んでみてください。 shop.pukapuka.or.jp アマゾンのカスタマーレビューがいいです。 www.amazon.co.jp ぷかぷかさんたちと一緒に生きる時間の豊かさをビジュアルに表現した『Pukapukaな時間』もおすすめです。Vol.1、2、3の三冊出ています。見ただけで、ああ、一緒に生きるっていいな、って思えます。 shop.pukapuka.or.jp shop.pukapuka.or.jp shop.pukapuka.or.jp 「インクルーシブ社会を作ろう」「共に生きる社会を作ろう」というだけでは社会は変わりません。やはり本気でそういった社会を作っていく戦略を練ることが大事だと思います。 といいつつ、ぷかぷかもそれほどきちんとした戦略の上で活動してきたわけではありません。ほとんど思いつきでやってきたことが多いのですが、結果的には「ぷかぷかさんが好き!」というファンがたくさんでき、地域社会が本当に変わってきたわけですから、戦略的にはうまくいったと思っています。6年前、「表現の市場」をやったときには、300人入る会場の半分もお客さんが入りませんでした。ところが今年の「表現の市場」はなんと会場に入りきれなくてロビーのモニターを見た、という人まで現れました。 最初に紹介した朝日新聞に載っている日本のインクルーシブの現状と全く違う現状がここにはあります。 どうしてそんなことが起こったのか。これは調べてみる価値があります。あなたの街をインクルーシブな街にする手がかりが見つかります。 どうやって調べるか。まずはぷかぷかのホームページを見る。 www.pukapuka.or.jp 更には先ほど紹介した『ぷかぷかな物語』『Pukapukaな時間1,2,3』を読んでみる。 一番いいのはぷかぷかのお店に来ることです。空気感が違います。ぷかぷかの空気感の中で深呼吸すれば、「ああ、これか!」って納得できます。 納得したら、すぐにあなたの街をインクルーシブな街にするための戦略を練り、実行に移しましょう。とにかく前へ、前へと動くこと。これが一番大事です。

奥田知志さんの言葉

奥田知志さんの言葉です。とても大事なことを言っています。これを私たちはどう受け止めるか。ただ、いいこと言ってる、と聞き流すのではなく、奥田さんの提起している問いに具体的に答えていくことが大事だと思います。社会全般がどうとかではなく、私はどう考えるの?どうするの?何を作り出すの?というところをきちんとやっていくことが、事件を超える社会を作っていくのだと思います。 www.youtube.com 生産性ではなく、いのちがあること自体の価値を認めていくことは、ぷかぷかはかなりのことをやってきたように思っています。ぷかぷかさんがいること、そのことに価値があること、そしてその価値が社会を豊かにしていること、それをお店を運営する中で、あるいは様々な活動で日々発信し、たくさんの人が共感し、たくさんのファンができました。 この人がいることに価値がある。 彼は働かない、生産性がないということで、元いた作業所で居場所を失い、ぷかぷかに来ました。生産性がない、と彼を排除してしまった作業所の価値観は、やまゆり園事件の植松被告の価値観と同じです。 でも、彼は寝顔が魅力的で、ぷかぷかでは居眠りしながらたくさんのファンを作ってきました。彼がそこにいること、そのことの価値でファンを作り、売り上げを伸ばし、社会を耕してきたのです。 彼らがいて、自由に作品を作るから、こんなにおもしろいものができあがります。作品は、彼らがいることの意味を如実に語っています。 こんな作品は社会を豊かにします。彼らは社会に必要なのです。

つながるいのち

今朝の朝日新聞にやまゆり園事件についての柳田邦夫さんの話が載っていました。裁判官は、遺族の「いのちのみなぎる言葉」に向き合ってなかった、という指摘を柳田さんはしているのですが、その記事の中で『つながるいのち』という言葉がとてもいいと思いました。 《 犠牲者一人一人には、家族や近親者、親友、ケアスタッフら、大切に思い、支えてくれる人がいた。その関係性は、支える人にとっても生きがいや愛情、人生の証となり、自らの生の一部になっていた。「人はつながることで生きる意味を見いだせる。『つながるいのち』という視点が重要だ」》 《 この事件は、犠牲者のいのちだけでなく、人生を共有していた親子や兄弟の『つながるいのち』を断ち、残された人の未来まで抹殺したという重大さがあるのだという。》 「人はつながることで生きる意味を見いだせる。」すごくいい言葉ですね。 ぷかぷかは「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」と言い続けていますが、一緒に生きる、人としてつながる、そのことで彼らが生きている意味、一緒に生きる意味がわかり、私たちの社会は豊かになります。 ぷかぷかは彼らを支援しているのではなく、彼らに支えられています。彼らがいること、彼らのいのちがそこにあること、そのことがぷかぷかを支え、ぷかぷかのファンの人たちを支えています。まさに『つながるいのち』です。 下の写真は『つながるいのちの木』です。 いのちを生物学的な面だけではなく、『つながるいのち』という視点で事件を論ずるべきだった、と裁判官を批判していました。そうしないと遺族の悲痛な訴えに答えられない、と。 この『つながるいのち』でいえば、やまゆり園こそ、『つながるいのち』を感じられない現場だったのではないかと思います。植松被告がそういうものを感じながら仕事をしていれば事件は起こらなかったと思います。目の前の障がいのある人と、人として全くつながっていなかった、ということです。 障がいのある人と、人としてつながる、ということを日々の活動の中でやってこなかったやまゆり園の事件への責任はどうなるのでしょうか?そこの責任をきちんと追及しない限り、事件の温床は残されたままです。

作品は、彼らが作り出す新しい価値そのもの。

以前市会議員の方がぷかぷかに見学に見え、アート屋わんどに展示されているぷかぷかさんの作品を見ながらこんなことを言いました。 「いい作品ですね。指導が大変だったでしょう」 と。それに対し、 「いえ、指導なんかしていません。指導すると、こんなに素晴らしい作品はできません」 といいました。 ぷかぷかさんの作品は、作品を通してのぷかぷかさんとの新しい出会いであり、ぷかぷかさんたちが作り出す新しい価値そのものです。今までにない新しい価値は社会を豊かにします。 下の作品は、彼らの文字がそのまま味のある作品になる、ということがよくわかります。これが彼らが作り出す新しい価値です。私たちが書いても、こんな価値ある作品になりません。そんな私たちが指導なんか入れたりしたら作品が台無しです。 ところが、アートをやっている福祉事業所で、作品には必ずスタッフがこうした方がいい、ああした方がいい、と指導を入れるところがあるそうです。そうしないと売り物にならない、と考えているそうです。 彼らの作品に対する考え方が、ぷかぷかとはまるっきり違うみたいですね。というか、メンバーさんとスタッフの関係そのものが違うのだろうと思います。 ぷかぷかでは「一緒に生きていく関係」です。それは、作品も含め、相手のそのままがいい、と思う関係です。だから一緒に生きていく。 指導を入れるところは「支援する関係」です。支援する関係は、相手のそのままを認めない関係です。支援をしないと一人前ではない、そのままでは価値がない、と考えています。だから指導を入れる。 それがいいかどうかはお客さんの評価を見ればわかります。ぷかぷかで作品に指導を入れたりしたら、ぷかぷかのファンは、多分、もう来なくなります。ぷかぷかのファンは、彼らの作品が好きなのです。彼らの作品に価値があると思っているのです。 指導を入れているところでも作品の売り上げは落ちているそうです。なぜ落ちているかをどう評価しているのか知りませんが、多分指導が足りないからだ、という風に受け止めているのではないかと思います。 一番困るのは、いつも指導を入れられて思うように表現できないメンバーさんです。思うように表現できないと、創作意欲がなくなっていきます。作品がどんどんだめになっていきます。さらに売れなくなる、という負のスパイラルになります。 よかれと思って支援をしていると思うのですが、支援をすることで、作品をだめにしてしまったり、メンバーさんの創作意欲をそいでしまうとしたら、それはやっぱりまずいんじゃないかと思います。社会の財産、といっていいものがなくなっていくわけですから、社会の損失です。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。