ぷかぷか日記

タカサキ日記

かずやさんの自立生活を、福祉とは違う視点で語る

2019年8月のぷかぷか上映会の時、こんな感想がありました。 《 4年前に霧ヶ丘に引っ越してきました。毎朝、ぷかぷかのパンを食べています。娘は保育園でもぷかぷかのパンを食べています。この街にぷかぷかのパン屋があることが、この街の価値を何倍にも上げています。映画を見て、それをますます感じました。霧ヶ丘の街が、ぷかぷかが、ますます好きになりました。》 「この街にぷかぷかのパン屋があることが、この街の価値を何倍にも上げています。」 ぷかぷかという福祉事業所が、福祉ではないところで新しい価値を生み出している。そこがいいなと思いました。 7月31日の上映会&トークセッションで、かずやさんの自立生活も、それが街の価値を何倍にも上げている、というような評価が出てくるといいですね、という話をしました。 数年前、緑区で障害のある人たちのグループホーム建設に反対する動きがあって、運営する業者からどうしたらいいか相談がありました。説明会に行って話をしようと、最初に『Secret of Pukapuka』の映画を上映しました。ところが始まって5分もたたないうちに 「障害者のいいところばかり撮った映画なんかやめて欲しい。もっと問題行動がわかるようなものをやるべき」 といった意見が出され、泣く泣く上映を途中で中止したことがあります。 その意見を出された方は障害のある方とおつきあいして何か困ったことがあった、というわけではなく、おつきあいのないが故に怖い、というところだけで意見を言っていました。要するに偏見です。たかが偏見ですが、こうやって上映ができなくなるようなチカラを発揮します。こちらの言い分を聞く耳も持ちませんでした。 社会は、障害のある人たちも含め、いろんな人がいることが社会の豊かさであり、面白さです。上映会の感想にあった「街の価値」というのは、まさにそのことを言っています。感想を書いた人は、パンを食べることでぷかぷかさんたちと出会い、そんなぷかぷかさんたちのいる霧が丘の街が好きになったというのです。 おつきあいすることもなく、一方的な偏見だけで障害のある人たちを排除してしまうと(グループホーム建設反対運動はまさにこれです)、社会が持っている豊かさや、いろんな人がいっしょに生きていく上での大事な苦労を失います。 「いろんな人がいっしょに生きていく上での大事な苦労」というのは、たとえばかずやさんの大声を巡って、今、まわりの人たちがどうしたらいいんだろうって、色々悩んでいますが、そういった苦労は、私たちの人間を鍛え、磨きます。それは社会の豊かさとして蓄積されていきます。苦労の蓄積は街の価値を少しずつあげていくのです。 先日NHKおはよう日本で紹介されましたが、地域で一矢さんを受け入れていこうという人たちも現れています。 いつも買い物に行くスーパーで「かずやしんぶん」を渡すと 隣の自転車屋さんのおじさんは かずやさんの自立生活は、すでにこういう人を生み出し、周りの人は苦労を蓄積しています。かずやさんの自立生活は、こんな風にして街の価値を少しずつ上げているように思うのです。 かずやさんの自立生活を、福祉とは違う視点で語ること。それは今までにない新しい豊かさを生みます。

ぷかぷかさんたちと出会った子どもたちが、新しい未来を作ります。(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこ...

ぷかぷかは地域とのつながりを作っていこうと、開店してすぐの頃からパン教室を始めました。ぷかぷかさんたちと地域の親子連れでいっしょにパン作りを楽しむのです。楽しいパン作りを通して、地域の人たちがぷかぷかさんたちと出会うのです。 ぷかぷかさんたちといっしょにパン作りをする中で、 「この人たちのこと、障害者というのはおかしい」 という人も現れました。 パン教室は、地域とのつながりを作っていこうと始めたのですが、結果的には地域を耕し、豊かにしていることに途中で気がつきました。 事件から1年目に開いたパン教室。ここには事件を超えていく希望が見えます。 www.pukapuka.or.jp 子どもたちの楽しそうな顔、見て下さい。こんな雰囲気の中でぷかぷかさんたちと出会った子どもたちが、新しい未来を作ります。事件を超える社会は、こんな子どもたちが作っていくのだと思います。 こんなおつきあいも生まれました。 あーだこーだ議論することも大事ですが、こういう関係作りをコツコツ続けることこそ、事件を超える社会を具体的に作っていく上で大事だと思います。

内部資料が明らかにした津久井やまゆり園事件の背景

フリージャーナリストの渡辺一史さんが7月28日にTBSラジオ「荻上チキ・Session」という番組にゲスト出演し、「内部資料が明らかにした事件の背景」について語っています。新しい気づきがたくさんあります。ぜひ聞いてみて下さい。1時間5分くらいからです。視聴できるのは今日の夜中までです。 www.tbsradio.jp 月刊「創」8月号の渡辺さんの記事も全文がネットで公開されています。植松の書いたヒヤリハットの報告書は、今までいわれている植松のイメージをひっくり返します。そのイメージを作り上げたやまゆり園の問題は解明されないままです。 news.yahoo.co.jp

かずまくんとぷかぷかウィルス(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−⑩)

パン屋で久しぶりにかずまくんに会いました。ずいぶん大きくなっていて、何年生?と聞くと、なんと5年生。今青春なんだとか。 なんともかわいいありがとうカードを描いていました。 どうしてこんなにやさしい絵が描けるんだろうと思います。かずまくんの優しい気持ちがビリビリ伝わってくるようです。こういう絵を描く人は社会の宝ですね。大事にしたいです。 かずまくん、大きくなって、お母さん、もう抱っこできません。 昔はこんなでした。 小さい頃、トイレでうんちができなくて困っていましたね。トイレでうんちが出たら赤飯炊きます、とお母さんいってました。で、ある日 「でました!今日は赤飯です!」 ってメールがうれしそうなかずまくんの写真といっしょにきました。 そういえばお母さん、子どもと一緒にご飯食べに来た時、ぷかぷかウィルスに感染しました。ぷかぷかウィルスの感染者第1号というか、ぷかぷかウィルスの発見者です。 子供2人を連れてカフェでランチを食べていました。お客さんは私の家族と他にもう一組だったかと思います。 お天気も良く明るくゆったりとした空気の中で 「おいしいねー」 「もう1回チョコパンとチーズのパンおかわりしたい」 などと子供と話をしていました。 そしたら厨房の小窓のカーテンが急にシャッ!と開き、ニコニコ笑顔にマスクの方が 「おいしいかい!?」 と聞いてきました。 一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが、とっさに 「美味しいです!」 と負けじと大きな声で答えました。 その方は、そうだろうと言わんばかりにニコニコのまま 「フフ〜ン」 と笑い、カーテンを閉めました。 多分10秒程のできごとでしたが、この思ってもみない楽しいやりとりで、また食べに来ようと思いました。 ぷかぷかウィルスに感染したのは、多分この時だと思います。 「おいしいかい?」 以来ぷかぷかウィルスが蔓延、感染者がたくさん出ました。感染すると、またぷかぷかに来たくなり、ぷかぷかが好きで好きでしょうがなくなります。『Secret of Pukapuka』を撮ったカメラマンも感染。重症になってあの映像ができあがりました。かずまくんのお母さんは感染後、なんとぷかぷかのスタッフになってしまいました。 ぷかぷかウィルスこそ、事件を超える社会を作っていくのだと思います。『Secret of Pukapuka』はぷかぷかウィルスのおかげででき上がりました。そしてあの映像は事件を超える道筋を見せてくれます。

気持ちがいっぱいです。とても。(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−⑨)

ぷかぷかは事件以来、毎年事件をテーマにした上映会、トークセッションを続けています。ぷかぷかさんたちもいっしょですから、堅い話ではなく、誰にでもわかるように、障害のある人たちといっしょに生きていく意味を話し合ってきました。7月31日(土)のぷかぷか上映会もその延長にあります。 事件直後はたくさんの人が 「決して忘れない」 なんていってたのに、あの時の声はどこへ行ってしまったのでしょう、という雰囲気。感想の中に 「こうした公開イベントを主催された法人の姿勢と努力に感謝です。こうした法人が増えることが相模原事件の再発を防ぐ第一歩だと思いました。」 というのがありましたが、とても大事な指摘だと思いました。事件を考え続けること、意見を言い続けること、それが大事だと思います。そこから事件を超える社会ができ上がっていきます。 コロナ禍にもかかわらず80名近い方が参加されました。ありがとうございます。たくさんの感想をいただきました。その一部を紹介させていただきます。 ●「静かにしないと帰っちゃうよ」は、やさしい脅迫?(トークセッションの時、そういった意見が会場から出た)上下関係がある親子はそうなると思うけど、友人のような信頼の関係があれば、決してそのような意味を持たない気がします。コトバあそびのような。介護者の方と一矢さんの関係性が、上下でないからこそ、微笑ましいものにもなる気がする。この部分もゆるやかにとらえられる社会がいい。 三人の娘が小さい時、マンションの近所の方からよく、足音がうるさい、と注意を受けました。「今何才?静かになるまで、あと何年ね、がまんするわ」とおばさんに言われたこともあります。すみません、と謝りながら、「なぜ、こちらを理解しようとしないんだろう。歩み寄る気がないのはさみしい」と思いました。もちろん子どもに注意もしましたが、それでも2,3才の動きはドタバタするのが自然で、どうしようもないところもありました。 高崎さんの「大声出しちゃってもしょーがないじゃん」って、とってもいいなと思いました。一つの答えだと思いました。 自分の中の、ああしちゃダメ、こうしちゃダメ、をはずしてはずして、最後に残る無力な自分をそのまま認めることができれば、きっと環境におきたいろんなこと「しょーがないじゃん」って思えると思いました。 ●『いろとりどりの親子』素晴らしい映画でした。親として子どもの幸せを願うのは当たり前。でも、その幸せが本人にとってはどうなのか?親の思いと本人の気持ちは、必ずしも一致するわけではない。むしろ、一致しない方が多い。本人にとってどんな選択肢があり、それをどう選んでいけるのか。 子どもを授かるために努力をしている低身長のカップルに対して、病院は生まれてくる子どもの障害リスクに焦点を当てた。障害は負であるという視点からされた説明と、それに対する二人の考え方にはっとさせられ、赤ちゃんが生まれるまで二人を応援し、生まれてきた時には思わず拍手したい気持ちになりました。 突然、犯罪者の親になってしまった夫婦の思い… いろとりどりの親子が織りなす人間模様。 それぞれの親子にそれぞれのドラマがあり、それぞれのエピソードに対していろいろな思いを持ちました。 素晴らしい映画を見せていただき本当にありがとうございました。 ●『いろとりどりの親子』では抱えているものも様々な家族が葛藤しながらも、自分にとっての幸せを見つけていき、心から幸せそうに生きている姿に励まされました。 『Secret of Pukapuka』でぷかぷかの活動を見ていると「いっしょにいると心ぷかぷか」を体現されているようで、地域との自然な関わり方が心地よいなと思いました。しかし、そのような状態にまで至るのにたくさんの苦労があったことを初めて知りました。 尾野一矢さんの話で、大学でのオンライン授業の感想に「一矢さんが一番人間らしい」という言葉があり、私も強く同感しました。いろいろな抑制を強いられている中で生きている私たちにとって、障害のある方の姿は自由で生き生きとして見えます。 ●『Secret of Pukapuka』を見て、障害のある人たちが本当に生き生きと生活されているのがよく伝わってきました。 私は今まであまり障害のある方と接点がなく、どんな方なのかよくわかっていなかったのですが、ぷかぷかさんたちは、今を生きることに全力で、人生を全力で楽しんでいるように見えて、その姿がまわりの人たちを明るくしているというのがよくわかりました。 ぷかぷかのような場が、各町に一つずつあれば、地域の人たち、子どもたちがぷかぷかさんたちと当たり前のように接することができていいのかなぁと思いました。 高崎さんもおっしゃっていましたが、「見えない」「わからない」から怖いのであって、友達大作戦で「友達」になれれば、もっとお互い暮らしやすくなるんだろうなと思いました。 今日参加して、ぷかぷかさんたちの楽しい世界を垣間見て、私自身の考え方が大きく変わりました。素敵な時間をありがとうございました。 ●『いろとりどりの親子』すごい映画でした。特に殺人加害者の家族への取材は、日本では考えられないことで「いろとりどり」の意味が深められていました。いろいろな意味で「希望」を見つけ出すことができた素晴らしい映画でした。 ●今日は素晴らしい上映会や尾野一矢さんのトークイベントを企画いただき、ありがとうございました。一矢さんを初めてテレビで拝見してから、一生懸命なお姿に、ご両親の大きな愛にとても感動いたしました!ひと目お会いしたい一心で今日お伺いいたしました。 ぷかぷかのみなさんは、生き生きとしたお顔で、私よりもよっぽど人間として豊かで、一日一日を大切に生きていらっしゃる。 かずやさんの友達大作戦、心より応援しています。 私事ですが、日頃介護士として仕事をしており、お邪魔でなければ、何かお手伝いしたいという思いです。一矢さんやぷかぷかさんのみなさんといっしょに生きたいと強く感じました。 ●気持ちがいっぱいです。とても。 ●障害のある、なしにかかわらず、一番の問題は「孤立」「お互いの無理解」なのかな…と思っています。 つながることーつなげること 知ることー知ってもらうこと 「ぷかぷか」の取り組み、一矢さんを取り巻く動きは、その実践だな…と思います。 ●映像や会場でのお話を通し、まずは物事にしろ、人にしろ、知る、知り合うことから始まるのだなと、あらためて気づかされました。 大声を聞いたとき、知らないと「怖い」と思うけど、知っていれば「あー、元気いいな」と印象が変わります。 ●映画もトークもとても考える機会となりました。子どもの頃からいっしょに笑う、泣く、怒る、をたくさんすること、障害のない、ある、では人間は区別できず、区別は差別につながること、あらためて思いました。 一矢さんの生活応援しています。私も街を耕す活動をしっかりやっていこうとあらためて思います。 ●今日はとても素敵な学びの場を提供していただき、ありがとうございました。 「彼らといっしょにいると楽しい」と発信される「ぷかぷか」も最初は苦情があったと知りました。積み重ねが大切とあらためて思いました。 尾野さんのお父様のお話は本当によかったです。ご自身がどんどん変わっていかれたことに敬意を表します。 社会の側が線を引いて、当事者や親御さんを追い込んできたことを思うと、学んで変わっていかなければならないのは社会であり、私たちの側だとあらためて思います。「ぷかぷか」のみなさんを目標に頑張っていきたいと思います。 渡辺一史さんのお話で(『創』2021年8月号に載った「相模原府県死刑囚に新事実」)共同会について私が感じていた違和感の謎が解けた思いがしました。 ●こうした公開イベントを主催された法人の姿勢と努力に感謝です。こうした法人が増えることが相模原事件の再発を防ぐ第一歩だと思いました。入所施設悪者論のような印象が気になりました。 ●大声に対する苦情の話について 自分たちの思いをわかってもらいたいのはわかるが、聞かされる方にも、障害や事情などがあるかも知れないことに考えが至っていない。 私は聴覚過敏を持っている。自閉でも知的障害でもないが、ふつうの人に聞こえない音を振動として感じてしまうので生きづらい。 私の息子は重度の知的障害があり、奇声は日常のこと。ものをたたいたり、足踏みしたり、とにかく音や声を出さずにいられない。言葉のない彼にとって唯一の表現であることは百も承知だが、その刺激はすさまじく、車酔いのような状態。気持ちが悪くて吐き気がするほど辛い。感情は息子の行動を受容したいが、この身体はそれを全身で拒否してしまう…耳栓をしてもほとんど効果はない。一矢氏のアパートの2階にも、もし私のような人が住んでいたとしたら…? ●笑顔あふれるぷかぷかさんたちが築く世界をあらためて素敵だなぁ、とうらやむくらいに思いました。ドキュメンタリー映像はFacebookでも拝見しましたが、友達大作戦は自分の地域の子どもたちとも考えて行けたらおもしろいなぁと感じています。 ●とても考えることが多いイベントでした。地域や日本社会のあり方、自分のスタンスなど、振り返るきっかけになりました。障害を持っている、持っていないにかかわらず、生きやすい社会が実現できるよう何か自分にできることはないか考えていきたい。 ●『いろとりどりの親子』みなさん楽しそうに一日を送っているように感じた。ここまで来るにはいろいろなことがあったと思いますが、素敵なパートナー、友達、こんな人たちに会えたら最高なのにと思いながら見ていました。三人での共同生活、楽しそうで、結婚、出産、素晴らしいなぁ。両親の対応にも感動ですね。自分にはここまでできるのか。 ●障害がわかった時から、ずっと自分を責めてきました。日本でも外国でも変わらないのですね。今は楽しく過ごしていますが、将来的なことを考える時が近づいていると感じました。思わず胸が詰まってしまいましたが、よい映画をありがとうございました。 ●『いろとりどりの親子』は多様性を考えることのできる素晴らしい映画でした。『Secret of Pukapuka』は以前見たことがありましたが、再度拝見しても素晴らしかったです。みんなの笑顔、楽しい雰囲気、こちらも笑顔になりました。 トークイベント、オープニングからダンスでちょっと笑いありのスタート。よかったです。一矢さんのところに苦情が来ていないと聞いて、よかったと思います。 ●『Secret of Pukapuka』が印象に残りました。利用者の方々が地域住民の方々に当たり前に馴染んでいて、みんなで料理をしているシーンでは、障害の有無がわからない環境で、それがとてもいいと感じました。 ●「不幸の形はいろいろだけれど、幸せの形は様々である」とおっしゃっている方がいて(『いろとりどりの親子』)、本当にその通りだなーと、思った。 ●介護を必要とされる方、介護者がいないと過ごせない方は、完全に一人きりになる時がない。私は母親で、家族全員が通勤、通学に出たあと、一段落してホッとする時間があります。誰もいないとだらだらと過ごす日もあります。かといってずっと一人でいたいわけでもありません。両方必要な時間。 どんな人にも一人っきりになる時間とつながっている時間が必要だなとあらためて思いました。 ●私が一番思うのは、すべての人が自分の人生を幸せに生きられる社会であって欲しいと思います。障害のある人もない人も。そのためには違いを知り、いろいろな人と出会える社会にしていきたいと思います。私にできることを一つずつ頑張っていこうと思いました。 ●尾野一矢さんの話を聞いたのが最も印象的でした。一矢さんの大きな声をどのようにしたら周りに受け入れてもらえるのかが大きな課題だと思いました。より多くの人に、障害者は決して怖い存在ではないことを知ってもらい、理解してもらうことがとても重要だと思いました。 ●『いろとりどりの親子』では、誰もが自分個性に誇りを持つべきであり、そしてその個性にかかわらず、すべての人が家族や周りの人に愛されるべきなのだと考えさせられました。 ぷかぷか上映会とトークショーを通じて考えたことは、障害の当事者について自身が知ること、それを周りにも伝達することが大切なのだということです。自分の知らないことには不安を覚えたりするけれど、知ることで見え方が大きく変化するのだと思いました。 ●「幸せ」「不幸」というものは、他人が決めるものではないと強く感じました。それぞれの幸せの形があるので、「こうしたらあなたは幸せ」「こうだからあなたは不幸」というものを押しつけてはいけないと思いました。押しつけることで、その人にとってはマイナスになってしまうのではないかと思います。私たちにはそれぞれの幸せを認める心が必要だと思いました。 障害者と直接関わらないと昔から存在する偏見はずっと消えないと思う。自分は大学で福祉について学び、様々な場所で関わってきたから偏見という意識が薄れているけれど、そういう機会がない人はなかなかむつかしいと思いました。もっと接点が持てる社会になれば、と思います。 あらためて津久井やまゆり園事件、障害者差別について考えるきっかけになりました。

にうしもの(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−⑧)

おひさまの台所のショーウインドウを見ていて 「ン?」 「にうしもの? 何これ」 と思いながら笑っちゃいました。 こういう字に出会うと、なんだか幸せな気分。 この気分こそが、彼らといっしょに生きる理由。 あーだこーだ理屈っぽい話ではなく、なんだか幸せな気分になるくらいがちょうどいい。 そういえば以前「西作のいもの」というのがありましたね。 こういう字は社会をゆるっとしてくれます。 まずいのは、これ間違ってるじゃん、と直してしまうこと。支援とか指導の現場で多いですね。以前、福祉事業所が運営するパン屋に行った人が、 「いや〜、やっぱりぷかぷかに来るとほっとしますね」 とおっしゃってましたが、間違いをさせまいとスタッフが一生懸命にやってると、お客さんもくつろげない雰囲気になるのだと思います。 ぷかぷかはこういう字を見つけると、ニカッとしながら、そのまま使います。そしてお客さんも、その楽しさを共有します。 「すみません、にしさくのいもの、ください」 って感じ。 彼らといっしょに生きる社会、事件を超える社会は、こういったところから始まります。一緒にいることの楽しさの共有です。 事件の犯人は、そういった楽しさを経験できない職場にいたんだろうと思います。そういう職場の雰囲気こそ、本当は事件で問われるべきじゃなかったのか。彼らと人として向き合わない職場が引き起こした事件。 明日、相模原障害者殺傷事件をテーマにした上映会とトークセッションをやります。

わくわくしながらこういう作戦を考えることが大事(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−⑦)

「相模原障害者殺傷事件を超える社会を作る」なんていうと、すごく大変な感じがします。でも大きなことをするのではなく、私たちにふだんの暮らしの中で無理なくできることは何なのかって考えると、できることはいっぱい見つかります。 で、ぷかぷかは何をやっているかというと、 「ぷかぷかさんたちと一緒にいい一日を作る」 ことをやっています。「障害者はいない方がいい」といって排除された人たちと一緒にいい一日を作るのです。 お互い 「いい一日だったね」 って言える日々を作り続けること、それは彼らとともに生きる社会を作ることであり、事件を超える社会を作ることになると考えています。これなら誰にでも簡単にできます。 「いい一日でしたか?」 それを障害のある人たちも含め、みんなで共有するのです。 上映会とトークセッションにはぷかぷかさんたちも参加します。トークセッションの始まりのところで、どういうわけかツジさんが舞台で「きみのためにSuperman」を歌うそうです。こういうところがいかにもぷかぷか。イクミンはダンスを踊るそうですが、踊りたい人はどうぞ舞台に上がって一緒に踊って下さい。歌やダンスを一緒に楽しむこと、その時間をいっしょに生きること、それが事件を超える社会を作ることになると思っています。 トークセッションのメインテーマは尾野一矢さんの地域生活です。一矢さんは障害特性なのか時々大声が出ます。そばにいると結構うるさいです。その大声に近所から苦情が寄せられ、それをきっかけに友達大作戦が始まりました。苦情に謝罪して終わりにするのではなく、これからも続く大声と、どうやったら共存できるかを考える作戦です。 具体的にいうと 「大声出すような人がいても、ま、しょうがないじゃん」 て思える人、あるいは一矢さんの友達を地域に少しずつ増やしていくにはどうしたらいいのかを考えるのです。 女子栄養大学では「社会科学入門」の授業で、なんと114名もの学生さんが友達大作戦を考えてくれました。 こういうことをきっかけの一矢さんの友達を地域にたくさん作っていこうというわけです。一矢さんは事件で排除されかけた人です。そんなかずやさんの友達を作ることは、そのまま事件を超える社会を作ることにつながります。 当日、ぜひみなさんの友達大作戦のアイデアを聞かせて下さい。楽しみながら、わくわくしながらこういう作戦を考えることが大事です。

「ハナちゃん、すごいじゃん!」 という気づきが作り出すもの(殺傷事件5年目に思うこと−⑥)

ハナちゃんが久しぶりにご飯を食べに来ました。今、中1だそうで、背丈はお母さんとほぼ同じ。これでは抱っこもできないなと思っていたら、目の前で甘えてお母さんのひざの上に。お母さんも大変です。 背中におんぶして演劇ワークショップの舞台に立ったのは何年前だっけ、と思って調べてみたら2019年の宮澤賢治作『ほらクマ学校を卒業した三人(ぷかぷか版)』をやった時でした。写真左端です。 中1になった今、お母さんからスマホを取り上げて、ササッと操作して楽しんでいました。私はあんな風にササッと操作できないので、ただただすごいな、すごいなと思いながら見ていました。 重度障害のハナちゃんが、自分よりもはるかに手早く操作してスマホを楽しんでいるという現実は、彼らよりも自分たちの方ができる、と思い込んでいる社会を、ガサッと揺り動かすのかも、と思ったり。 「ハナちゃん、すごいじゃん!」 という気づきは、自分の中の人間の幅を広げてくれます。その広がりこそが、事件を超える社会を作っていくように思うのです。 先日桜美林大学のオンライン授業に重度障害の尾野一矢さんが参加しましたが、学生さんの感想にこんなのがありました。 「zoomの画面を俯瞰してみると、なんだかかずやさんが一番人間らしいな、と思ってしまったのです。私たちは本当に社会に縛られまくっていて、喜怒哀楽を公で表現できず、感情を押し殺している時もあります。その一方、自分を自由に表現している一矢さんを見て、これが本当の人間の姿だなぁ…この姿がいいな、と思いました」 「かずやさんが一番人間らしいな」という気づき。「重度障害者は何もできない人」ではなく、「一番人間らしい」。なんて素晴らしい気づきなんだろうと思います。 こういう気づきにふれると、「障害者はいないほうがいい」「障害者は不幸しか生まない」等の言葉を口にした犯人は、日々重度障害の人たちとどんなおつきあいをしてたんだろうと思ってしまいます。

「一緒にいてもええよ」というような、こちらを和ませるオーラが…(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこ...

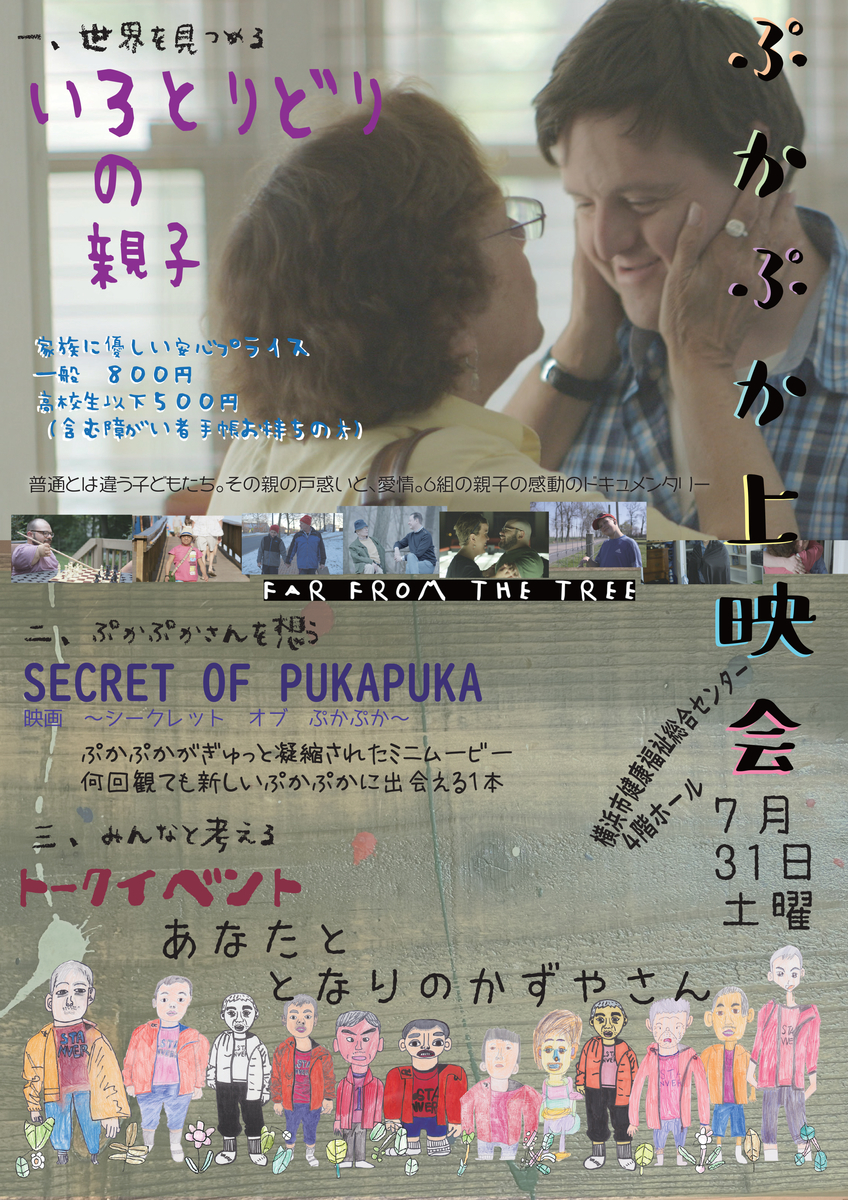

7月31日(土)桜木町駅前の横浜市健康福祉センターホールでぷかぷか上映会とトークセッションやります。あの悲惨極まりないやまゆり園事件から5年、あたらめて今、私たちにとってあの事件はなんだったのか、事件を超えるために、今私たちに何ができるのか、といったことを考える集まりです。事件を超える社会を本気で作っていくために。 映画『いろとりどりの親子』予告編 www.youtube.com 社会にはいろんな人がいた方がいい、ということが感動とともに伝わってくる映画です。 『Secret of Pukapuka』予告編 www.youtube.com 彼らと一緒にいると心ぷかぷかになることが伝わってくる映画です。 2本の映画を見ての気づきを元に、事件を巡るトークセッションをおこないます。 抽象的な話ではなく、具体的に今問題になっていることにどう私たちは向き合っていけばいいのか、といった話をします。 事件で重傷を負った尾野一矢さんが自立生活を始めてそろそろ1年がたちます。かずやさんは時々大声を出します。その大声に対し、近所の方から苦情が来ました。かずやさんの大声は、結構うるさいので、苦情は、ま、しょうがないなという気はします。でも、しょうがない、ですませてしまうのではなく、大声出すような人と共存するにはどうしたらいいのかをみんなで考えてみたいと思うのです。それをしないと、これからも多分大声を出し続けるかずやさんは地域でのびのびと安心して暮らせません。 そこで考えたのが「友達大作戦」。苦情をよこした方に、ただ謝罪してすますのではなく、これを機会に地域の中でたくさんの友達を作っちゃおう、という作戦です。大声をおおらかに受け止めるというか、「地域に、大声出すような人がいても、ま、しょうがないじゃん」って思える人をたくさん作ることが目標です。 まずはかずやさんがどういう人で、どうしてここで自立生活をしているのかを伝える「かずやしんぶん」を作り、地域で配り始めました。配り始めたらすぐにこんな反応がありました。(NHK「おはよう日本」) 近くのスーパーの店長さん 家のすぐそばの自転車屋さん 「かずやしんぶん」を読んで、かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい、という人も現れました。 www.pukapuka.or.jp こんな風にして事件を超える社会が、まだ小さいけれど、少しずつ始まっています。 桜美林大学では「地域で重度障害の人といっしょに生きていくために…」といったテーマでオンライン授業をおこない、かずやさん、大坪さん、それに私が参加しました。53人もの学生さんが授業の感想を書いてくれました。それぞれいい感想でしたが、数があまりにも多いのでそのうち2つだけを紹介します。 「今日の授業を受けて、障害のある方を身近に感じることができたし、特別 感が薄まったように感じる。私は今まで障害者と関わったことがなく、私 達とは全く違う人で全く違う生活をしている人だと思っていた。しかし、 今日の授業で、私たちとやり方は違っても自分を表現することができ、そ れを理解することができる人がいることが分かった。私たちは一つの社会 で生活していく中で、人と人の間の違いを見つけ壁をつくってはいけない と思った。私の考え方や意識が変わった授業だった。」 「高崎さんが、障がいのある人と一緒 に生きていった方が得だ、と仰っていましたが、一矢さんの姿を見て、そ の意味がなんとなく分かりました。Zoomの画面を俯瞰して見た時、なんだ か一矢さんが一番人間らしいな、と思ってしまったのです。私たちは本当 に社会に縛られまくっていて、喜怒哀楽を公で表現できず、感情を押し殺 しているときもあります。その一方、自分を自由に表現している一矢さん を見て、これが本当の人間の姿だなあ...これで良い、この姿が良いな、と思いました。」 たとえオンラインであっても、かずやさんが参加するというのは、こんなにも意味があるんだと思いました。「自分を自由に表現している一矢さん を見て、これが本当の人間の姿だなあ...これで良い、この姿が良いな、と思いました。」とありましたが、かずやさんはさりげなく振る舞いながら、生きることの一番大事なところをきっちりと伝えているんですね。 事件の犯人にはどうしてこういうことが見えなかったんだろうとあらためて思います。 女子栄養大学では「社会科学入門」の授業で「私の考える友達大作戦」を学生に描いてもらったそうです。なんと114人もの学生さんが友達大作戦のアイデアマップを描いてくれました。こちらもおもしろいアイデアがたくさんありましたが、数が多いので2つだけ紹介します。 重度障害の人とどうやって地域で一緒に暮らしていくのか、という大変な問題を、ひるむことなく一生懸命考えてくれたことがすごくうれしいです。一生懸命さがビリビリ伝わってきます。こうやって考えることが、事件を超える社会を作っていくことにつながります。学生さんたちにとっては素晴らしい経験だったと思います。 トークセッションの時は、ぜひ参加者のみなさんの考える「友達大作戦」を聞かせて下さい。 先日のハートネットTVのなかのかずやさんの自立生活を追った部分です。 www.youtube.com かずやさんの笑顔がすごくいいですね。 でも 《笑っていないときも「一緒にいてもええよ」というような、こちらを和ませるオーラを出してくださることがあり(本心は図りかねますが…)、取材中幾度も救われました。》 と番組ディレクターの坂川さん。 介護の大坪さんは、かずやさんのそばにいるとくつろぐそうですが、このオーラをいっぱい浴びているのだと思います。 神奈川新聞の成田さんは、かずやさんちに行くといつも色々と考えさせられるそうです。やっぱりこのオーラを浴びているのでしょうね。 トークセッションにはかずやさんも参加しますので、ぜひこのオーラを感じ取ってみて下さい。トークセッションに登場するのはかずやさんのほかに介護者の大坪さん、神奈川新聞の成田さん、それにぷかぷか代表の高崎です。司会は先日のハートネットTVの番組ディレクター坂川さんです。会場のみなさんからもご意見お伺いします。 参加してよかったね、なんだかちょっとトクした気分だね、心がほっこりあたたくなったね、とリアルに思えるような集まりにしたいと思っています。 参加希望者はぷかぷかホームページの「問い合わせ窓口」からお願いします。 www.pukapuka.or.jp

かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−④)

「かずやしんぶん」を読んだ方から、 「かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい」 というリクエストがあったそうです。すごくうれしい反応です。 かずやさんの陶芸は、かずやさんの自立生活に彩りを添えられたら、と思って始めたものです。暮らしの中に自分で作ったコーヒーカップや、植木鉢、花瓶などががあったら、ちょっと素敵な雰囲気になります。 そんな思いで陶芸をやっていたのですが、友達大作戦がスタートし、「かずやしんぶん」に 「かずやさんの作ったコーヒーカップ、ご希望の方にはおわけしますよ」 と書き込んだところ、すぐに反応が出てきたというわけです。 「欲しい人がいっぱい出てきたらどうしましょうか」 と、介護に入っている大坪さんは心配していました。かずやカップはそんなに数がありません。これから頑張って作るにしてもかずやさんの気分次第のところがあるので、そんなにたくさんはできません。 ですから欲しい人は少し待ってもらうことになります。かずやカップは待たないと手に入らないことになります。待ってでも手に入れたいカップになれば、かずやカップの価値は何倍にもなります。 そうやってかずやさんが街にいることの意味が広がっていきます。 「障害者はいない方がいい」といって起こした相模原障害者殺傷事件。でも、かずやさんの活動は、 「かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい」 と思う人を作り出しました。そう思う人が増えていけば、かずやさんが街にいることの意味がたくさんの人と共有できます。 「かずやさんがこの街にいてよかったね」 と思う人が増えて行くことになります。こんな風にして、事件を超える街ができ上がっていきます。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。