ぷかぷか日記

タカサキ日記

「ともに生きる」って、ご機嫌な顔して彼らと日々過ごすこと

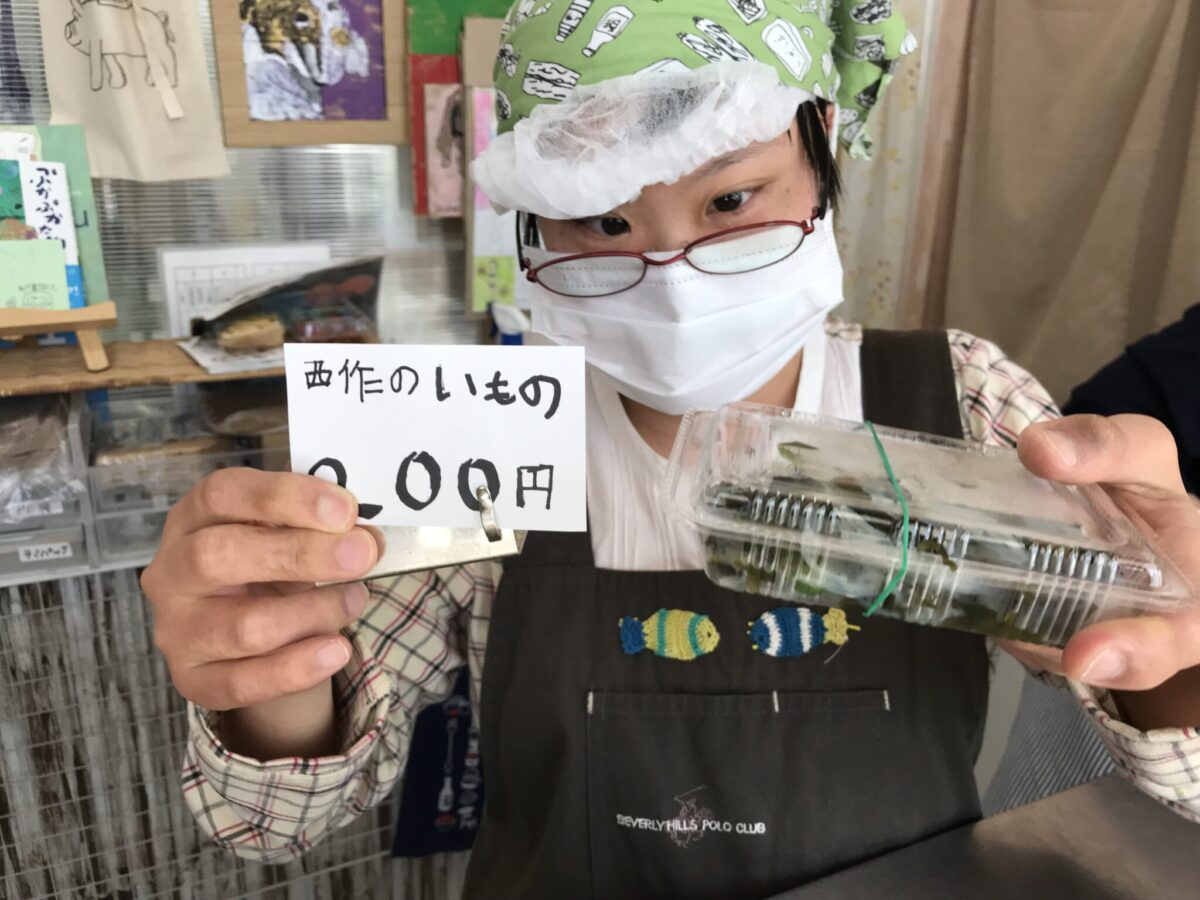

パルシステム主催の人権研修会で「ともに生きる」ってなんだろう?を考える話をします。パルシステムの会員でなくても、誰でも参加できますので、「あ、おもしろそう」って思ったらぜひ申し込んで下さい。 www.palsystem-kanagawa.coop 「ともに生きる」って、あーだこーだ小難しい話じゃなくて、この写真のようにご機嫌な顔して彼らと日々過ごすことだと思います。コツは、彼らに何かやってあげる、なんて思わないで、ふつうに、対等につきあうことです。間違っても「健常者」の自分の方がえらい、とか優れているなんて思わないことです。 そうやっておつきあいすると、思ってもみない世界が見えてきます。 昔演劇ワークショップの中で「海のぬいぐるみ」を作った人がいました。ぬいぐるみといえばふつうクマさんとかパンダとかなんとなく丸っこいものを作りますが、養護学校の生徒の一人が「海のぬいぐるみ」を作りました。海のどこをどう切り取ってぬいぐるみを作ると思いますか?ちょっと考えてみて下さい。こういうのをサラッと思いつくことが素晴らしいと思います。発想が豊かなのです。私たちにはまねできません。 彼らとおつきあいしていると、こういう思ってもみないものが次々に出てきます。世界がグ〜ンと広がります。こんなおもしろい世界があったのかっていう気づき。こういった気づきが私たち自身を豊かにします。これが彼らとおつきあいするということです。 演劇ワークショップでいっしょに芝居を作ると、彼らのおかげででき上がる作品の幅がびっくりするほど広がります。いっしょに生きる意味がよくわかります。 ぷかぷかのお店がいろいろおもしろいのは、やはり彼らがいるからです。彼らがいなければ、おもしろくもなんともないただのパン屋であり、お惣菜屋、食堂にすぎません。彼らに、ただただ感謝!です。 彼らといっしょに生きると、社会が豊かになります。それはぷかぷかを見ているとよくわかります。 「酢のもの」と書くところを写真のように書いた人がいました。「あっ、いい!いい!」ってつい言っちゃいます。こういう字は楽しいし、社会をゆるっとしたものにしてくれます。「まちがってる」なんていうのはもったいないです。なので、ぷかぷかではそのまま商品といっしょに並べます。お客さんもよくわかっていて、「ああ、今日はこれね」って笑いながら買っていきます。こういう関係のあるところを「ともに生きる社会」というのだと思います。こういう字を書く人こそ大切な仲間として受け入れる社会こそ、みんなが心地よく生きられる豊かな社会といえます。 いずれにしても、どうしたらご機嫌な顔して彼らと日々過ごせるようになるのか、その結果何が生まれるのか、といったお話をしようかと思っています。一方的な話ではなく、みなさんからの質問を受ける形でのお話なので、どんな話になるかは当日のお楽しみです。 いい話だったね、で終わるのではなく、これをきっかけに自分のまわりにいる障がいのある人たちと、お互い笑顔で「いい一日だったね」っていえるようなおつきあいができるといいなと思っています。そしてぜひあなたの「ぷかぷかな物語」を作って下さい。

やはり彼らとどういう関係を作っているかがそのまま現れる

『街角のパフォーマンス』(オンデマンド版)と『ぷかぷかな物語』が新たに入荷。アート屋わんどにて販売中です。 養護学校教員時代に素敵な子どもたちに出会い、「こんな素敵な子どもたちを養護学校に閉じ込めておくのはもったいない」といっしょに地域に出て、いろんなおもしろいことやりました。予想を遙かに超えたたくさんの元気な物語が生まれ、それをまとめたのが『街角のパフォーマンス』です。 障がいのある人たちがいると、みんなどうしてこんなに元気になれるんだろうと思います。 世の中に障がいのある人たちはたくさんいるのですが、その人たちのまわりにいつもこんなに元気な場が出現しているかというと、決してそうではありません。最近よくある「ふれあいフェスティバル」などといったものの何倍ものエネルギーがここには充満しています。どうしてなんだろうと思います。 やはり彼らとどういう関係を作っているかがそのまま現れるのだと思います。「ともに生きる社会」だの「共生社会」だのと言った言葉がまだなかった時代でしたが、小さな、それでいて熱い共生社会が『街角のパフォーマンス』にはあります。 どうしてこんなに元気な場が生まれたのか、そこにはどんな関係があったのか、そのヒミツがこの本にはあります。 ヒミツは「彼らといっしょに生きると楽しい」という思いです。それをみんなと共有できたから、こんなに楽しい元気な場ができたのだと思います。今、「ぷかぷか」が元気なのも、そういった思いがベースにあるからです。 ヒミツを握るタカサキも当時こんな感じでした。彼らと出会って、なんだかものすごく自由になりました。それがこの姿。 障がいのある人たちに惚れ込み、彼らといっしょに生きていきたいと思って始めた「ぷかぷか」は、この10年でたくさんの素敵な物語を生み出しました。それをまとめたのが『ぷかぷかな物語』。 『ぷかぷかの物語』ではなく、『ぷかぷかな物語』です。どうして「の」ではなく、「な」なのか。それはぷかぷかさんたちといっしょに生きていこうって思えば、どこでも、誰でも作り出せる物語だからです。みんなが自分らしく、自由に、のびのびと生きられるそんな世界を、自分の手で作り出せるのです。 ぷかぷかさんたちといっしょに生きていく中でいちばんの気づきは、無理して社会にあわせなくても、 「そのままのあなたがいちばん魅力的!」 ということです。この気づきのおかげでぷかぷかさんたちは生きることがものすごく楽になったと思います。私たち自身も、彼らは社会にあわせなきゃいけない、という思い込みから自由になり、あらためて彼らと出会い直した気がします。 社会に無理にあわせなくていいのですから。自分の思うように生きて、お互い、毎日が楽しくなりました。いい一日を一緒に作っていこう!というみんなの目標もそこから生まれました。 ぷかぷかさんたちといっしょに、ぜひあなたのあなたらしい『ぷかぷかな物語』を作り出してみて下さい。みんなで自由に、私らしく生きて生きていくのがいちばん! 本はお店でもホームページからでも購入できます。 shop.pukapuka.or.jp 『街角のパフォーマンス』はタイトルを『とがった心が丸くなる』に変えて、アマゾンで電子本も販売しています。900円で安いです。Kindle会員だとただで読めます。

相手との摩擦こそがお互いを磨き、新しいものを生み出します。

昨日の朝日新聞「折々のことば」 ●●● 磨くということは、何かと何かを擦り合わせること。擦り合わせないと磨かれない。(関口怜子) ◇ 物は他の物と何度もこすれ合うことでぴかぴかしてくる。人も同じ。自分とは異質な人、理解しにくい人、話がうまく通じない人との摩擦をくり返し体験する中で人として艶(つや)やかになってゆく ●●● 障がいのある人たちといっしょに生きていくと、私たち自身が豊かになる、とぷかぷかは創設当初から言い続けています。彼らといっしょに生きていくとは、お互いフラットな関係で向き合うということ。自分とは違う人、何を思っているのかよくわからない人、話がうまく通じない人たちといろんな摩擦がおきます。それを回避するのではなく、全部引き受けること。裸で格闘すること。そうすることで私たちは自分の世界を広げ、成長し、豊かになっていきます。何よりもそこから、今までにない新しいものが生まれます。そういったことを昨日の「折々のことば」は言っているように思いました。 福祉事業所によくある「支援」という上から目線の一方的な関係では、こういった摩擦は起きません。支援する側が絶対的に正しいことになっているのですから。そういう関係からは新しいものは何も生まれない気がします。 演劇ワークショップは演出家の書いた台本をやるのではなく、みんな「フラットな関係」であーだこーだ話し合いながら芝居を作っていきます。いろんな人がいればいるほど、考え方も違うので、摩擦が絶えません。ほんまにこれでまとまるんだろうか、どうなっちゃうんだろう、といつもハラハラしています。でも、だからこそおもしろいものが生まれます。今までにない新しいものが生まれます。何よりもその過程で、みんながお互い成長します。これがいっしょに生きること。 下の写真は第一期演劇ワークショップでやった「森は生きている」のラストシーン。わがままな人間たちをどうやって懲らしめるかの場面です。この場面を作るためにものすごい時間をかけてみんなで話し合ったことを今でも覚えています。みんなが納得する、というのはほんとうに時間がかかります。みんなが納得しないと、いい芝居はできません。だからとことん話し合いました。正直、結構しんどい時もありました。でもその時間の大変さこそがぷかぷかさんたちといっしょに生きる面白さであり、豊かさだと思います。 相手との摩擦こそがお互いを磨き、新しいものを生み出します。

みんなでカラオケ

年末にみんなでカラオケに行った時の写真です。仕事で見る時の彼らとまた違った彼らがいて、そういう時間をいっしょに過ごせたことがとてもよかったと思います。まさに「いっしょに生きる」ということ。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 今年もぷかぷかさんたちとたくさんのいい出会いがあるといいな、と思っています。 彼らと出会うとね、なんか、自分の生きている世界の幅がグン!と広がる気がするのです。「ああ、こんな素敵な世界があったんだ」って。その発見は、私たちの人生を豊かにしてくれます。人生がうんと楽しくなります。 彼らと出会う人が増えると、社会全体がゆるっとして、みんなが生きやすくなります。 そうそう、今年もつたない年賀状作っちゃいました。「2022」と彫るところを「222」と彫ってしまい、あわてて「0」を彫り足したのですが、ま、新年早々こんなもんです。今年もよろしくお願いします。

もしもし、ショウヘーです、きょうはぁ

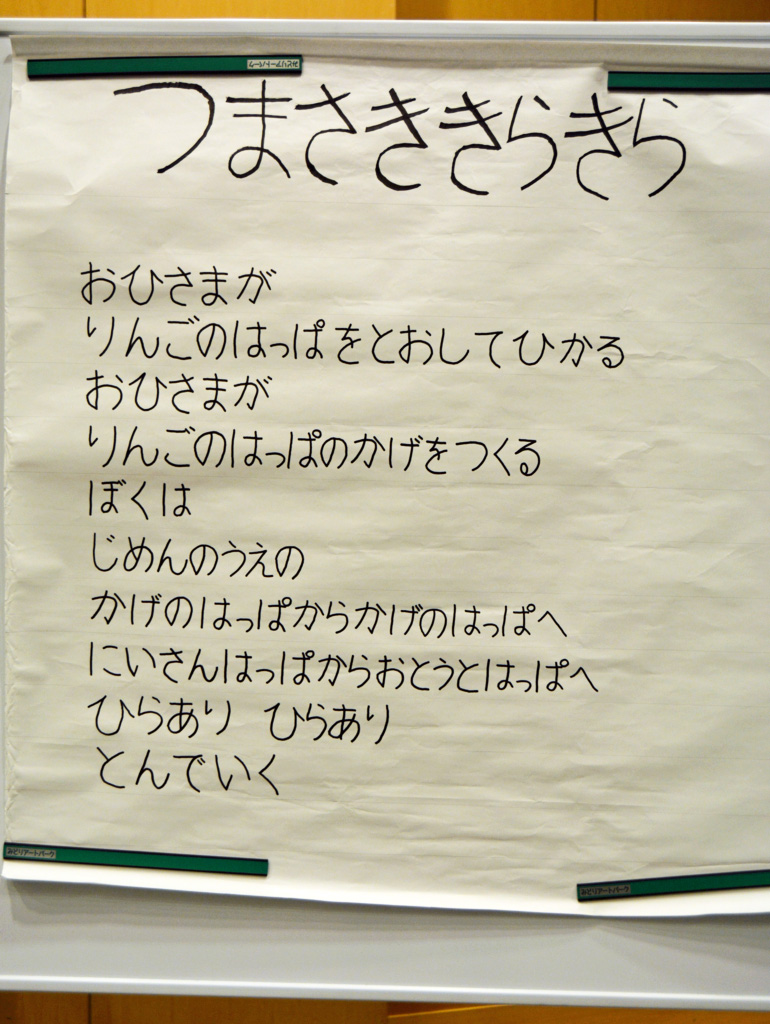

ショーへーさんの、 なんともやさしい気持ちになれる絵です。 ショーへーさんのやさしい気持ちがとてもよくわかります。みんながこんな気持ちになれれば、世界はもっと平和になるのに、と思います。 演劇ワークショップをやっていて、ぷかぷかさんたちの深いやさしさに気づいたことが何度かあります。 第一期演劇ワークショップでは『森は生きている』を創りました。その中で森にやってきたわがままな女王たちをどうやってやっつけるかという作戦を練ってもらったことがあります。いくつかアイデアは出てきたのですが、みんなふにゃふにゃというか、女王たちをやっつけるだけのチカラがいくらやっても出てきません。どうしたものかと悩みました。 終わってからの進行サイドの反省会でピアニストの安見ちゃんが 「みんな悪意がないんだよね」 とぼそんといい、そうか、これだ!と思いました。 誰かをやっつける物語は、そのいちばんの元に「悪意」がないと成り立ちません。ぷかぷかさんにはそれがないから、誰かをやっつけるというようなアイデアがなかなか出てこないのではないか、というわけです。 誰かが大事にしているものを取り上げて意地悪をする物語をやった時も、取り上げたものを簡単に返してしまい、意地悪することで成り立つ物語が全く成立しないこともありました。結局ここも悪意がないので意地悪ができないのだと思いました。 悪意がない、言い換えればぷかぷかさんの深いやさしさを見た気がしたのでした。 芝居の最後、わがままな女王たちをやさしく懲らしめ、「いっしょに歌おうよ」と呼びかける。わがままな人間たちと、12月(つき)の神様たちが共存していく呼びかけです。 第2期演劇ワークショップでは谷川俊太郎の詩『生きる』をたたき台に、『みんなの生きる』という物語を創りました。芝居の中に緊張感を作るために、みんなが生き生きと生きるその一番の幸せをぶち壊す「むっつり大王」をお話の中に持ってきました。不平、不満、イライラ等、マイナス感情の塊を象徴する「むっつり大王」です。芝居がいちばん盛り上がるのは、その「むっつり大王」との闘いです。 どうやってやっつけるのか。進行サイドでいろいろ考えている時に、「むっつりに感染しない人たちもいるんじゃないか」という意見が出ました。ぷかぷかさんたちのことです。ワークショップの中で「むっつりの感染」というゲームをやった時、瞬く間に「むっつり」が広がっていきました。ところが、ぷかぷかさんのまわりで、どうもその「むっつり」があまり広がっていかないのです。 「むっつり」は様々な不平、不満、イライラから生まれます。慎ましく自分の人生を楽しんでいる彼らには、そういう気持ちがほとんどありません。彼らこそ、この「むっつり」に覆われた世界からみんなを救い出すんじゃないか、と思いました。 「いらいらした気分でどうしようもなくなったときや落ち込んだとき、ぷかぷかに行くとなぜか救われた気分になるんです」とワークショップの中でおっしゃった方がいました。 これだ!って思いましたね。これが「むっつり大王」を退散させるんだと思いました。 ショーへーさんはふだん仕事が終わると必ずお母さんに電話し、今日はこんな仕事をしました、と報告します。ワークショップの時はその日歌った歌を電話口で歌います。 「もしもし、ショウヘーです、きょうはぁ ♪ おひさまーが りんごのー はっぱをとおして ひーかる おひさまーが りんごのー はっぱのかげをつーくるー…… ♪ と歌いました。たのしかったです、おしまい」 そばで電話を聞いていて、ほのぼのとあたたかい気持ちになりました。この電話にはショーへーさんのやさしさが詰まっていました。この電話で「むっつり大王」を退散させる筋書きを作りました。 舞台。世の中の「むっつり」がどんどん増えていってその集合体「むっつり大王」がぐわ〜んと最大限大きくなった時、舞台は暗転。スポットライトの中でショーへーさんがお母さんに電話をかけます。 「むっつりのお面」がどんどん増えて「むっつり大王」に ショーへーさんにスポットライト ショーへーさん始め、何人かのぷかぷかさんがそれぞれの持ち味を生かし、あたたかな小さな物語を披露しました。「むっつり大王」は「な、なにをするんだ、どうしてお前たちそんなに楽しいんだ…」といいながら退散します。 演劇ワークショップの中では、何度も彼らのやさしさ、楽しさ、心のあたたかさに救われました。実社会においても、私たちが彼らのそういったものに気づき、それを社会の中で生かせるような仕組みを作れば、今の息詰まるような社会はもう少し呼吸が楽になるような気がするのです。 あれができないこれができない、だから支援が必要な人たち、と見ている限り、彼らが持っている深いやさしさは見えません。こんなに素晴らしいものを持っているのに、それが見つけられないのは社会的な損失です。 必要なことは彼らと人としてきちんと向き合うことです。そこで見えてくるものを社会の中で生かすことです。

あなた間違ってるよ

映画『梅切らぬバカ』にグループホームに反対する人たちが出てくる場面があります。 「どうしてこんな住宅街にグループホームなんか建てたんだよ」「昨日の夜もうるさく眠れなかったよ」「子どもが悪さされるんじゃないかと心配」… ひどい言葉が行き交って、見ているだけで気が滅入りました。でも映画はあえてこの問題を深追いしません。多少ともこういった問題に関心のある人にとっては、問題への対応にやや不満を覚えるかも知れません。私もこの問題どうなってしまうんだろうと心配になりました。 ところが何日か後に、ちゅうさんの隣の家のお父さんが反対している人たちの中心人物に 「あなた間違ってるよ」 とぼそっとひとこと言う場面が差し挟まれています。ここで長々とそのことを話すのではなく、さらっと差し挟まれている、というのがいいなと思いました。こうやって地域社会が少しずつ変わっていくんだよ、という監督の静かなメッセージだと思いました。 お父さんもちゅうさんの家の隣に引っ越してきた頃は、グループホーム反対を叫んでいる人たちと同じような思いでちゅうさんを見ていました。でも、地域で起こったある事件をきっかけに、ちゅうさんと出会うことになります。初めてちゅうさんという人間を知ることになります。ちゅうさんといろいろ話をするわけではないのですが、ちゅうさんのそばにいて、なんとなく心安らぐような気持ちになったのだと思います。 そしてグループホーム反対を叫ぶ中心人物の言葉を聞き、思わず 「あなた間違ってるよ」 と、ぼそっと言います。ここであーだこーだ論争したりするのではなく、ほんの一言だけぼそっと言う言い方が、いかにも生活に根ざした言葉だなと思いました。 こういう言葉がじっくりと広がっていくこと、それが地域社会が変わっていくことです。 考えてみれば、ぷかぷかを開設した時も、たくさんの苦情が来ました。でも、5年、10年経つうちに、苦情に変わって、たくさんのファンができました。 ですから地域社会が変わるには、多分時間はかかります。 でも10年後、たくさんの出会いがあって、 「ここにグループホームができてよかったよ」「ちゅうさんがいてよかったね」 っていう言葉が映画に出てくる人たちからきっと出てくるように思います。

あなたがいて幸せ

映画『梅切らぬバカ』を見てきました。映画の話は以前から知っていたのですが、たまたま朝日新聞デジタル版に加賀まりこさんの話が載っていました。 digital.asahi.com その加賀まりこさんが映画の中心にいるちゅうさんのお母さん役で登場します。 《今回は、ちゅうさんを好きになってほしい、という思いだけで現場にいました。魂を込めて。50歳を迎える自閉症の息子が自分が逝った後もつつがなく暮らせるように、「ちゅうさん元気?」と気にかけてくれる隣近所を作ることだけを願っていました。それしかできないから。そこが伝わってほしい。》 とあって、これは行かねば、と思い、翌日、さっそく映画見てきました。 障がいのある人が地域で暮らしているとどういうことが起こるのか。すぐ隣の家の人や、グループホームの周辺に住んでいる人たちとの間に生まれる様々な軋轢。それをリアルにわかりやすく見せてくれます。 社会の悲しい現実。でも、「それはおかしい」と声高に叫ぶのではなく、どこまでも日々の暮らしの中で起こることを通して、地域社会がゆっくり変わっていくことを映画は見せてくれます。 険悪な隣人との関係も、気がつくと一緒に食事をする仲になっていたりします。このあたり、ストーリー展開が実にうまい。自閉症の忠さんとそのお母さんの誠実な生き方が地域社会を少しずつ変えていきます。 忠さんを抱きしめながら「あなたがいて幸せ」というお母さんの言葉がすごくいい。お母さん役をやった加賀まりこさんの実生活から生まれた、と記事にありました。 障がいのある人といっしょに生きていく上で 「あなたがいて幸せ」 と思える関係は、まわりの社会をも豊かにします。 そんなお母さんの思いが、隣の家の子どもに伝わり、事件をきっかけに家族に伝わり、険悪だった関係が、一緒に食事をするまでになります。みんなが幸せになります。 お父さんの変わりようがすごいですね。お父さんの人生、これからどんな風に変わっていくんだろうと楽しみになります。 この幸せ感の共有こそが、いっしょに生きる社会を作っていきます。グループホームに反対している人たちが共有するのも時間の問題だと思います。 ちゅうさんとそのお母さんが日々幸せを感じながら梅の木のある家で暮らし続けること。それがまわりの社会を少しずつ変えていきます。 ぷかぷかはタカサキが養護学校の教員をやっている時に、障がいのある子どもたちに惚れ込み、彼らのそばにいるとなんとも心が安らぎ、幸せを感じたことがそもそもの始まり。惚れ込んだ彼らといっしょに生きていきたいと、ぷかぷかを立ち上げました。「彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ」「その方がトク!」というメッセージを様々な形でしつこく発信し続けました。 たくさんの素敵な出会いがあり、彼らのまわりに「あなたがいて幸せ」と思う人がたくさん生まれました。ぷかぷかのまわりの社会がまぁるく、そして柔らかくなった気がしています。 happinet-phantom.com

あーだこーだイロイロあって、うるさくて、面倒で、でも愛おしい!

先日ぷかぷかに来られた方から感想をいただき、その中に素敵な言葉がありました。ぷかぷかは障がいのある人たちを支援するところではなく、いっしょに生きる場です、といつも言っているのですが、それを実にうまく語っていました。 「活気があって、生き生きしていて、ごちゃごちゃしていて、・・・大好きです!」 「みんなそれぞれ、あーだこーだイロイロあって、うるさくて、面倒で、でも愛おしい!」 いっしょに生きるってどういうことなのか、いっしょに生きる場ってどういうところなのか、それをとてもうまく表現していると思います。ぷかぷかに来て、わずか1時間ほどでしたが、感じたままを言葉にしたのですね。 …にしてもうまいなぁ。言葉に豊かさを感じます。 障がいのある人たちといっしょに「いい一日を作ろう!」って、あーだこーだいいながら、あっちに曲がったり、こっちに曲がったりして作ってきたぷかぷか。こういう場こそ、今、私たちに一番必要じゃないか、って思います。ごちゃごちゃで、イロイロうるさいけど、なんだか楽しくなれて、自由になれて、彼らのこと愛おしく思えるような場。理屈っぽい話抜きに、彼らといっしょに心地よく生きられる場。 「あーだこーだイロイロあって、うるさくて、面倒で」は「支援」する人たちがいちばん嫌うこと。そういうことを避けるために「支援」する。そのいちばん嫌うことを、ぷかぷかはどちらかといえば楽しんでやってきた。あーだこーだイロイロあるから毎日楽しいし、うるさいことも面倒なことも全部そのまま引き受けて楽しんできた。だからからこそ、こんなにも彼らのこと愛おしく感じられるぷかぷかができ上がった。 彼らはたまたまこの時代にいっしょに生まれ合わせた仲間。ならばいっしょに楽しく生きていった方がいいじゃん、て思う。 障がいのある人の数だけ、こんな場があれば、社会はもっと楽しくて、生き生きとしたものになる気がする。

ケームホイ(養護学校キンコンカン-⑥)

養護学校の教員をやっていた頃の話をふたつ(『子どもとゆく』164号) 高1のキイ君が作業学習で余った布を使ってうちの娘に小さな袋を作ってくれました。うちへ持って帰って、娘が袋を開けると、かわいい手紙が入っていました。 「ケームホイってなに?」と娘(当時5才)。家族みんなでしばし考え込みました。 「これって、ひょっとしたらゲームボーイのことじゃないの」と長男(当時10才)。 ピンポーンでしたね。キイ君はゲームボーイが大好きでした。それで今度娘にそれを教えてあげるって書いたのだとわかりました。 にしても、こんなあたたかな手紙を書いてくれるなんて、キイ君最高!って思いましたね。だって、こんな短い手紙で、うちの家族みんなの心をほっこりあたたかくしてくれたのですから。こういう人は社会の宝だと思いましたね。 もう一つはやっくんに春が来た話。 相手は同じクラスのサユリさん。サユリさんは一人だと帰り道がちょっと不安。それでやっくんに途中までいっしょに帰るように頼みました。で、毎日いっしょに帰るうちに春が芽生えたようでした。最近はしっかり手をつないで帰ったりしています。 今日は帰りがけ、サユリさんが玄関で靴を履き替える時、ひもがほどけてしまいました。結び直そうとするのですが、サユリさんはうまく結べません。私が結んであげようとしゃがみ込んだとたん、近くにいたやっくんがさっとやってきました。 「ぼくがやってあげるよ」 なんてカッコいいこというんだと感心しましたが、やっくんもうまく結べません。ああでもない、こうでもないと試行錯誤を繰り返します。 ゆるゆるでしたが、なんとか結べました。また途中でほどけてしまうのではないかと不安になるほどでしたが、サユリさんは大喜び。 「やったぁ、ばんざ〜い」 そんなサユリさんをうれしそうに見つめるやっくん。 春はいいですね。いっしょに「ばんざ〜い」っていいたくなりました。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。