ぷかぷか日記

タカサキ日記

県の管理する障害者施設での虐待事件について、神奈川県から回答

県の管理する障害者施設での虐待事件について ①これは明らかに犯罪。どうして犯罪として告発しないのか。 ②「ともに生きるかながわ憲章」を率先して実践すべく神奈川県立の施設で、どうしてこのような虐待が起こるのか。 の2点について神奈川県のホームページ、「私の提案」を通して質問し、その回答が来ました。 ①については以下のような回答 日頃から県政に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 このたびは、「わたしの提案」に御意見をお寄せいただき、ありがとうござい ました。中井やまゆり園の利用者への虐待が疑われる事案に関する報道では、利 用者やその御家族はもとより、県民の皆さまに御心配をおかけし申し訳ありま せん。 県は、県立中井やまゆり園における利用者支援外部調査委員会の調査結果(第 一次)で、虐待通報すべきと判断された事案について、速やかに関係市町村への 虐待通報を行うとともに、警察に相談しており、厳正に対応していきたいと考え ていますので、御理解いただきますようお願いします。 あの虐待はもう犯罪ではないか、という指摘に対し、この回答。質問をちゃんと読んだのかと思います。言葉がまともに通じてない気がします。救いがない気がします。 ②については以下の回答 日頃から県の福祉行政に御理解と御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 このたびは、「わたしの提案」に御意見をお寄せいただき、ありがとうございました。憲 章の理念を率先して実践するはずの県立障害者支援施設において、虐待通報に至る不適切 な対応が起きていたことについては、御心配おかけして申し訳ありません。 いただきましたご質問につきまして、回答いたします。 中井やまゆり園において不適切な対応が起きた背景として、これまで民間施設では対応 が困難という理由で、重度の障がいをお持ちの利用者を県立直営の同園で受け入れてきま したが、園の利用者支援について「人権意識の大きな欠如が生じている。」「利用者を人とし て支援することに欠如し、行動特性を適切に把握できずに、放置に近い対応をしていた。利 用者本人が望む生活を組み立てていくという点が欠如している。」と外部調査委員会から指 摘をされました。また、園のマネジメントについては、「支援や対応が難しい利用者が入所 する寮では、利用者支援について、職員同士で話し合う環境になく、職員間での対立や風通 しの悪さなど、人間関係の問題があった。また、こうした実態を把握していた幹部職員は、 適切に対応ができておらず、現場の把握をせずにマネジメント機能が失われていた」と指摘 されました。 県としては、こうした指摘を重く受け止め、令和4年3月から本庁職員が園に常駐し、指 導を行うとともに、4月からは民間のスペシャリストを雇用し、外部アドバイザーとして直 接、支援について指導を行っていただくなど、園の支援及びマネジメントについて改善の取 組を進めているところです。 また、今後も、県が把握している、事実であれば不適切な支援と思われる情報を外部調査 委員会で徹底的に調査し、課題を洗い出すとともに、支援の改善に取り組んでまいります。 人が人でなくなっている現場が、こんな対応で変わるとは思えません。予想された回答とは言え、なんとも気が重いです。 東京では虐待を受けた利用者さんが亡くなる事件が発生しています。 www.asahi.com 神奈川県でもこういうことになる可能性は十分にあったと思います。これを防ぐにはどうしたらいいのか、みんなが真剣に考えていかないとほんとうにまずいです。

35億年のサーカス

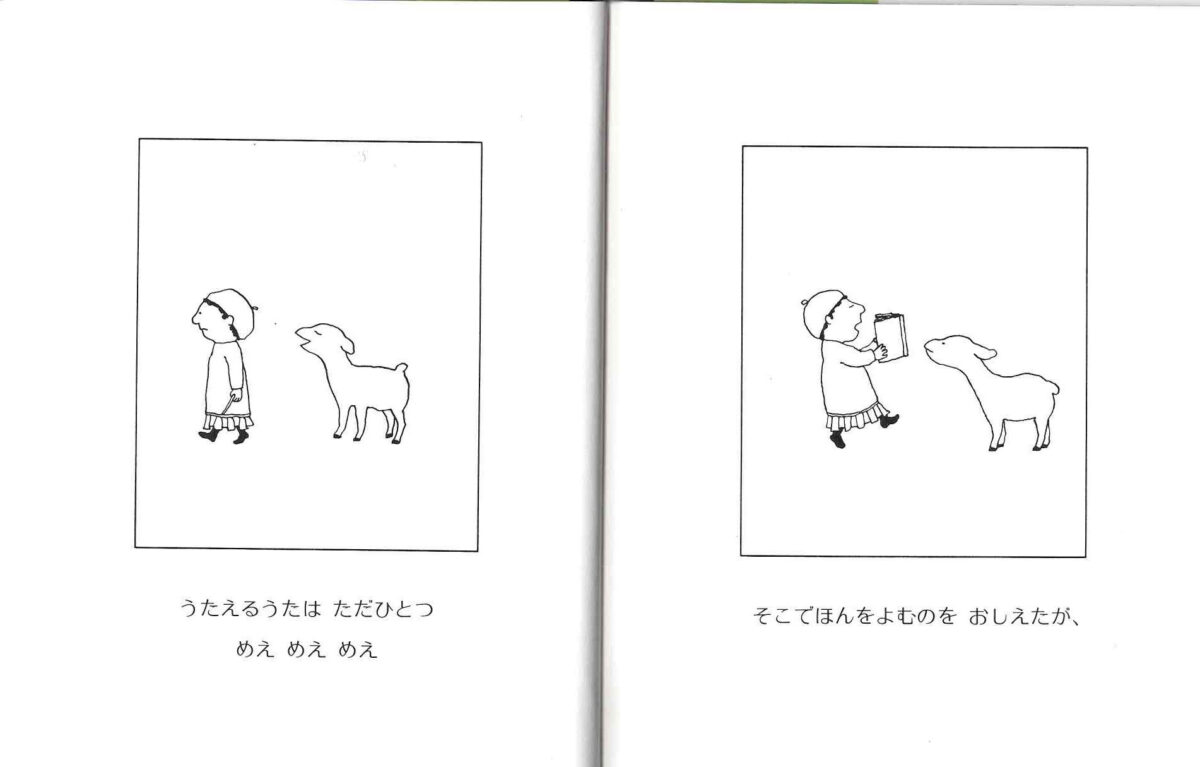

6月18日から始まる演劇ワークショップで歌う歌です。第1回目には『35億年のサーカス』と『ブルッキーのひつじ』を歌います。『35億年のサーカス』はとても元気の出る歌です。 www.youtube.com 『ブルッキーのひつじ』は絵本があります。 歌っているのは先日ぷかぷかまで歌い聞き手くれた歌役者飯野薫さんです。 www.youtube.com

神奈川県に質問状

中井やまゆり園の虐待事件について、神奈川県の「私の提案」を使って質問状を出しました。 ●●● 先日新聞報道で、中井やまゆり園の虐待事件で「虐待通報すべし」とした5事案として次のようなものが揚げられていました。 ・服薬用の水などに塩や砂糖が入れられた(身体的虐待) ・利用者の肛門(こうもん)にナットが入っていた(身体的虐待) ・利用者に数百回のスクワットをさせた(身体的・心理的虐待) ・職員の粗暴行為で、利用者が頭を打ち失神した(身体的虐待) ・利用者の食事に多量のシロップをかけて食べさせた(身体的・経済的虐待) 神奈川県は「ともに生きる社会かながわ憲章」を掲げています。 その中に「私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします」とあります。 この憲章を率先して実践するはずの神奈川県立の施設でどうしてこのような非常識極まる虐待が起こるのですか?説明して下さい。 ●●● 2,3週間後くらいに回答が来ると思いますが、ま、役人の考える回答なので、問題を解決することには、多分何の役にも立たないと思います。だからとてもむなしい気がするのですが、それでも、神奈川県に対し、こういった質問を出し続けることは大事だと思っています。 回答を書く人は、いろいろ悩みます。かながわ憲章でうたっていることの真逆のことを県立の施設がやってるのですから。本来なら説明のしようのない出来事です。それでも「私の提案」で上がってきた質問なので、こたえないわけにはいきません。だから悩みます。 その悩みの中で、神奈川県がやってることの問題に少しでも気づけばいいと思っています。少しの気づきが積み重なれば、何かが変わっていきます。 ま、勝手な期待かも知れませんが、やらなければ何も変わりません。 利用者の肛門(こうもん)に入っていたナット(共同通信の47ニュース)。手術で取り出した。これはもう犯罪じゃないか、と神奈川県に質問状を出しています。

しみじみいい歌を聴きました。

オペラシアターこんにゃく座の歌役者鈴木あかねさん、飯野薫さんがぷかぷかに遊びに来られました。せっかくなのでぷかぷかさんたちを前に歌を歌っていただきました。 彼らの歌、しみじみいいです。聞いてて幸せな気持ちになります。ぜひ聞いてみて下さい。 こういう歌は人の心を豊かにします。だからこそ、ぷかぷかは楽しいことを次々にやっていけるのだと思います。 「岩手軽便鉄道の1月」は第2期演劇ワークショップで歌いました。6月から始まる演劇ワークショップでもこんにゃく座の歌をいくつか歌います。 www.youtube.com 『ぼくが月を見ると』 詩:マザーグース、谷川俊太郎 曲:林光 www.youtube.com この歌はこんにゃく座のYouTubeにも上がっています。下記サイトの後半です。ホールの舞台で歌っているので、音の響きがすばらしいです。ピアノは萩京子さん。 www.youtube.com 来年3月18日(土)、18日(日)神奈川芸術劇場でオペラ『森は生きている』を上演します。 その中で歌われる歌です。来年1月には、『森は生きている』をテーマにした「歌のワークショップ」をやります。 www.youtube.com こんなことがさらっとできてしまうぷかぷかはやっぱり楽しい。

いい人生だったね

映画『Secret of Pukapuka』を見た方からまたまた素敵な感想が届きましたので紹介させていただきます。 ●●● エンジェルの会でのお知らせを通して、ぷかぷかさんの映画を初めて拝見しました。私は8歳のアンジェルマン症候群の息子を持つ親です。息子が産まれて8年が経ち、障害者の生きる世界について、良くも悪くも悟ったような心持ちでおりましたが、映画を拝見して、成長した彼らが、こんな風に生きている世界もあるのかと、正直驚きました。 食に、芸術に、地域とのコミュニケートに、こんなにも鮮やかな人生を送る可能性を秘めているのかと。なんとなく、私がイメージしていた息子の成人後の人生は、色味がグレーでしか表現できませんでした。それが、むしろ私個人が息子と関わる前に生きてきたこれまでと比べても、とても彩りがあり、眩しいものに見えました。 もちろん、映画という形で綺麗にまとめられた部分以外に、大変なご苦労もあることとお察しします。ですが、私は息子自身が歳をとって、アンジェルマンとして生まれたが、最期には「いい人生だった」と思ってほしい。そのために、親として私にできることは何だろうか?と、常々思っています。その命題に、ぷかぷかさんの活動は、ヒントを与えて下さったような気がします。 是非、ぷかぷかさんのところに所属したいと願う障害者の家族は多いでしょうが、本当に必要なのは、ぷかぷかさんのような団体がひとつでも増えて、固い地域社会をひとつひとつ耕すことなのだと、あらためて考えさせられました。 ●●● 【私は息子自身が歳をとって、アンジェルマンとして生まれたが、最期には「いい人生だった」と思ってほしい。】 というお母さんの言葉がいいですね。「いい人生だった」ってみんなが思えるように、ぷかぷかでは「一緒にいい一日を作る」ことを日々の目標にしています。今はコロナで中止にしていますが、帰りの会では仕事の反省のほか「いい一日でしたか」という質問をしていました。いろんないい一日をぷかぷかさん達は発表してくれるのですが、中に 『「ぷかぷかしんぶん」をポスティングした時、ポストに嵐の相葉君と同じ名前を見つけて、それがいい一日でした。』 と発表した人がいて、ああ、なんていい一日だったんだろう、って思ったことがあります。 こういういい一日の積み重ねがいい人生を作っていくのだと思います。そういういい一日をぷかぷかさんとスタッフが一緒になって作り出す。それがぷかぷかです。『Secret of Pukapuka』はそれがよく見えます。 【なんとなく、私がイメージしていた息子の成人後の人生は、色味がグレーでしか表現できませんでした。私個人が息子と関わる前に生きてきたこれまでと比べても、とても彩りがあり、眩しいものに見えました。】 と感想にありましたが、何か特別なことをやったのではなく、ただいっしょにいい一日を積み重ねてきただけです。その気になれば誰にでもできることです。さぁ、明日からお子さんといっしょにいい一日を作っていきましょう。 「ともに生きる社会」とか「共生社会」という言葉がやたら語られる昨今ですが、どうも抽象的な言葉だけで終わることが多い気がします。そんな中でぷかぷかは彼らといっしょにいい一日を作ることにこだわっています。「ともに生きる」が具体的なのです。そこから生まれるものこそ、リアルな「ともに生きる社会」なのだろうと思います。障がいのある人もない人も、みんなが「いい人生だったね」って言える社会です。

自分の人生を彩り豊かにしてくれた

『Secret of Pukapuka』を見た方から素敵な感想が寄せられました。 ●●● ぷかぷかさんの映画視聴いたしました。 本当素敵な映画でした。 印象に残ったシーン、、、、 ○谷川俊太郎さんの作品に取り組んでいる皆さんの緊張とキラキラした表情、 ○具材がごろごろのピザ、 ○心に響くチェロの音、ダウン症のお子様のお母様のお話、(泣いてしまいました) ○地域との皆さんとの交流、日常、、、 私は音大を出てピアノの教師をしています。 大学生の頃まで障害を持った方々と接した事はなかったのですが、たまたまNHKスペシャルで 障害児が生き生きとピアノを弾いている番組を見て、衝撃を受けました。 若かった私は勢いでNHKに電話して、その子たちを指導している先生の連絡先を聞きました。 その後レッスンを見学させていただき、縁がありダウン症の男の子をピアノ教えることになりました。私にとっては本当に世界が広がった時でした。 その子とはピアノだけでなく一緒にデートしたり、ご家族との交流、そこからご縁をまたいただき障害の子を今何人か教えています。 最初に教えたダウン症の子とは20年付き合いました。毎週会うわけですから親戚以上です! その子からは本当にいろんなことを学ばせてもらいましたし、人としても尊敬していました。優しくて、面白くて、気遣いが出来て、、、 3年前その子が34歳で癌になり亡くなりました。 亡くなる1週間前まで普通の生活がしたいと本人の強い希望で酸素呼吸器つけたままレッスンに来てくれた事が本当に懐かしいです。最後は連弾でとなりのトトロを弾きました。 長々と書いてしまいましたが、障害児との出会いがそのテレビであったからこそ私の人生は彩り豊かになり、また私の関わる人たちまで障害について自然に理解してくれ(私の生徒たちもみんな障害の子に優しいです!)縁が広がっているように思います! ですから今回のこの映画は、若かった私の胸に響いたように、若い世代たちの子がたくさん観てくださるといいな!!と思ってしまいます! 本当にぷかぷかの皆さんはぷかぷかという場所があって幸せですね!!! 周りの方々に映画勧めます! ●●● 障がいのある子どもたちとの出会いが、自分の人生を彩り豊かにしてくれた、というところがいいですね。そんな風に語る人がもっともっと増えて欲しいです。そうすれば社会全体がもっともっとお互い生きやすいものになる気がします。 そういう意味でも、あちこちにある福祉事業所が「支援」という上から目線ではなく、フラットな関係で障がいのある人達と向き合うようになれば、社会はもっともっと豊かになる気がします。上から目線の果てに虐待をするなんて、あってはならないことです。 障がいのある人達を虐待をするような人生ではなく、彼らと一緒に彩り豊かな人生こそ生きていきたいものです。 ★『Secret of Pukapuka』見たい方、高崎まで連絡いただければギガファイル便で送ります。見ていただいて「おもしろい!」って思われたら、ぜひ自分の住む町で上映会やってみて下さい。たくさんの出会いがあります。たくさんの気づきがあります。世界がグ〜ンと広がります。日程が合えば私も参加します。一緒に障がいのある人達を巡っていろんな話をしましょう。 連絡先 takasaki@pukapuka.or.jp

いい映画を見てきました

いい映画を見てきました。『かぐやびより』という映画です。 障がいのある人達がいっぱい登場するのですが、福祉の匂いが全くしません。ただただ人への愛おしさがあふれています。愛がてんこ盛り!って感じ。だからみんな幸せ。みんなの日々が輝いてる。 その幸せ感がビリビリ伝わってきて、こういうことこそ大事だよな、とあらためて思う。 それと、あたりに漂うなんともいえない泥臭い雰囲気。これがものすごくいい。気持ちがふわっと安らいで心地いい。今、社会に必要なのは、この雰囲気だよな、と思う。 私たちが見落としてきたもの、福祉が取りこぼしてきたものが、この映画にはいっぱいある。ぜひ見て下さい。小田急鵠沼海岸駅近くの「シネコヤ」という小さな映画館で19日までやっています。 虐待で騒がれている施設の職員はこの映画をしっかり見た方がいい。虐待をする施設と何が違うのか、何が施設で抜け落ちているのか、映画を見ながら自問して欲しいと思う。 www.youtube.com さんわーくかぐやのホームページ www.sunwork-kaguya.com 小田急鵠沼海岸駅近くの「シネコヤ」という小さな映画館で上映中。19日まで cinekoya.com

またまた満額回答

ヨコハマアートサイトの申請した演劇ワークショップの助成金、126万円の満額回答でした。 ●選考委員会より 「課題への深い理解があり、当事者の思いをアートを通して社会にひらく活動として評価します。個人の問題から普遍的な問いが表出することを期待します。事業再掲へ向けて満額回答とします。」 演劇ワークショップは当事者の思いを芝居を通してストレートに伝えます。ワークショップの進行は演劇ギルドの人達ですが、でき上がった舞台の進行はぷかぷかさん達です。最後のリハーサルから先は、もう彼らにすべてをまかすのです。彼らの思いがそのまま爆発します。解き放たれたような彼らの姿を見て下さい。 ●審査のポイント 【芸術性】芸術的要素に対象活動項目の推進を期待できるか。 障がいのある人たちといっしょに生きていった方がいい、その方が社会が豊かになる、と言葉でいろいろ語っても、それが伝わっているかどうかはよくわからない。生きるというのは、極めてリアルなことであり、その生きるリアルを通して伝えるのがいちばんいい。そういう意味で、芝居というのはいっしょに生きる理由と、その結果何が生まれるのかを伝える手段としては、言葉よりもはるかに優れていると思う。何よりも参加した人たち全員が、芝居作りを通して、ごく自然に、いっしょに生きていった方がいい、ということを身体で納得できる。 ぷかぷかさんのアートが伝えるものは、社会の価値観をひっくり返すほどのものを持っている。このアートを見ると、彼らはもう「あれができないこれができない」人達ではない。新しい文化を作り出す人達だ。 【地域共働】地域との連携・協力関係、または地域への貢献に期待できるか。 地域の人たちといっしょに広場の真ん中に見えない柱を立てる。「障がいのある人たちといっしょに生きていこうよ」っていう柱。小学生のナナちゃんのかけ声で、ヨイショ、ヨイショ、とみんなで柱を立てた。 【将来性】実地活動により、活動または地域において将来的な発展や成長が期待できるか。 第4回表現の市場。チラシの裏には相模原障害者殺傷事件への思いを書いた。事件は障がいのある人たちの全面的な否定。それに対して表現の市場は障がいのある人たちの全面的な肯定を舞台で表現するもの。 栃木県で農業をやっている上野さん(ぷかぷかのライ麦パン、お昼ごはんのいろいろ米は上野さんの作品)はそのチラシの裏を読んで、これは行かねば、と思ったという。お話を聞くと、事件のあと、みんな障害者を「守る 」と言っているけど、結局は「囲い込む」わけで、彼らを「生かす」なんてことは全く考えていない。それを考えると、表現の市場でやっていることは彼らを全面的に生かすというか、積極的な「攻め」ですよね。それがいいと思ってきました。 こういう舞台を見ることで、障がいのある人達を見る目が明らかに変わってきた。 【実現性】経験・技術・人材など事業実現のためのリソースを有し、具体的な計画があるか。 演出の攝さん(演劇デザインギルド)と打ち合わせしながら舞台の準備 本番の3日前からホールを貸し切り、舞台監督のナルさん(演劇デザインギルド)を中心に舞台を作っていく。 このシーンを作るために、演出家、ピアニスト、パーカッション奏者、フルート奏者、舞台監督が見守る。 【収支バランス】適正かつ実現可能な収支予算か。 いろいろ切り詰めて、総額252万円の事業。その半額の126万円の助成金をもらえることになったのだが、残りの126万円をどうやって作り出すか。思案のしどころ。 【地域性の把握】地域の課題や魅力など地域性を把握しているか。 3年ほど前すぐ隣の区で障がいのある人たちのグループホーム建設の反対運動が起こった。行政の強い力でグループホームは建ったものの未だにまわりに建設反対ののぼり旗が立っている。それを記録したドキュメンタリー映画には説明会で飛び交うすさまじいばかりの怒号が記録されている。 障がいのある人とちゃんとおつきあいもせず、ただの思い込み、偏見だけで、地域社会の安全が保てないだの、子どもが危ないだのと言い立てる。そうやって障がいのある人たちを地域社会から排除して、快適な社会が実現できるのだろうか。社会がどんどん貧しくなっていく気がする。 そんな中でぷかぷかは「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」「そうすることで社会は豊かになる」というメッセージを発信し続けている。ぷかぷかの活動を通して障がいのある人たちと出会う人が増え、地域社会が少しずつ変わってきている。 今期の演劇ワークショップは6月18日(土)スタート、6ヶ月かけて芝居を作り、11月27日(日)の午後にみどりアートパークのホールで発表します。ぜひ見に来て下さい。 芝居作りの進行状況は毎回ブログでまとめますので見て下さい。Facebookにリンクを張ります。

「あ、今日もいい笑顔だね。」

先日の虐待の記事が気になって、また書きます。 digital.asahi.com 「虐待通報すべし」とした5事案として次のようなものが揚げられていました。 ・服薬用の水などに塩や砂糖が入れられた(身体的虐待) ・利用者の肛門(こうもん)にナットが入っていた(身体的虐待) ・利用者に数百回のスクワットをさせた(身体的・心理的虐待) ・職員の粗暴行為で、利用者が頭を打ち失神した(身体的虐待) ・利用者の食事に多量のシロップをかけて食べさせた(身体的・経済的虐待) いずれも気分が悪くなるような事案で、ふつう人間はこんなことはしません。こういうことはしないのが人間です。 介護の現場にいるのは人間のはずですが、虐待の実態を見る限り、そこには、もう人間を感じることができません。 厚生労働省が「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」というのを出しています。人間が人間でなくなっている現場で、こんなマニュアルがどれだけ役に立つのだろうかと思います。現場の荒廃のレベルの認識が甘いのではないかと思います。虐待の現場になっている神奈川県でさえ、このマニュアルを県のホームページに揚げています。こんなことやって虐待がなくなると本気で思っているのでしょうか? https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22574/saishin.pdf 重度障がいの人たちを相手にする現場がどうしてこんなにもすさんでしまったのか。そのことにきちんと向き合っていかない限り、虐待はいつまでたってもなくなりません。向き合ってないからこそ、あのやまゆり園事件以降も、一向に虐待がなくならないのだろうと思います。 事件の直後から「支援」という上から目線こそが事件を引き起こしたのではないかと私は言い続けています。虐待の事件を受けて、あらためて、相手を蔑むところから出発している「支援」という関係の問題性を思います。 相手を蔑むことは、蔑む側の人間の荒廃を産みます。こいつらには何やっても許される、みたいな… 「利用者の肛門(こうもん)にナットが入っていた」などという事例は、その際たるものです。人間のすることではありません。これはもう「虐待」といったレベルではなく「犯罪」です。どうして「犯罪」として追求しないのでしょうか?ここにも社会の大きな問題があるように思います。 福祉の現場で「人間を回復する」「人の心を取り戻す」、そのためにはどうすればいいのか。 いつも書いていることですが、障がいのある人達と「フラットにつきあう」「ふつうにつきあう」ことです。 東北の花巻に住んでいる大好きな青年達です。昨日お母さんのFacebookにこんな素敵な写真がアップされていました。見ただけでキュンと幸せな気持ちになってしまいます。 二人ともアンジェルマン症候群といって、重度障がいの青年達です。重度障がいなので、何もできないのかというと、そんなことはなくて、こんな素敵な顔をして、まわりの人たちを幸せな気持ちにさせてくれます。私には絶対にできないことです。彼らにしかできないことなのです。そのことを謙虚に認めることから、彼らとの新しい関係が生まれます。 こんな笑顔をする人は街の宝だと思います。社会の中で一番大切にしたい人たちです。 施設にはこんな笑顔をする人はたくさんいるはずです。そんな笑顔を見つけた時、 「あ、今日もいい笑顔だね。」 って笑顔で言える関係を作ること。それが虐待をなくす、一番大事なことだと思います。そして楽しいことがあった時は、一緒にこんな笑顔になる。楽しいことを彼らと共有するのです。 彼らと一緒に本心で笑えるようになった時、失った「人の心」が戻ってきます。重度障がいの人たちが、失った「人の心」を取り戻してくれるのです。

素の自分で立つ

看護学校で授業をやってきました。精神看護学という15時間ある授業の一コマで「障害者が地域で暮らしていく」というテーマで話をしてきました。 こんなテキスト使っていました。 前半は『Secret of Pukapuka』を上映し、就労支援という障がいのある人達の日中活動の場について簡単に話をしました。就労支援といいながらも、ぷかぷかはどちらかといえば彼らに支援されることが多いです。彼らがいなければ、何の面白みもないただのパン屋であり、お惣菜屋です。 彼らがいるからこそ、日々いろんなおもしろいことが起こり、おもしろいものが生まれます。映画『Secret of Pukapuka』もそこから生まれました。いっしょに生きることの価値がよく見えます。 後半は映画「不安の正体」を手がかりに、ここでは何が問題か、どうすればいいのかを自分で考えてもらいました。自分がケアしている当事者の方が、親から自立してグループホームに入ろうとします。ところがグループホーム建設反対運動が起こっていて、建設がストップしてしまいました。精神障害者が来ると、地域の安全が保てない、と。精神障害の人への偏見が露骨に出ています。 当事者の方は困ってしまって、あなたのところに相談に来ました。どんな言葉をかけますか?何をしますか?という問題を出しました。受講したのは80名。前から奇数列の人が後ろを向き、4人ずつのグループを作って話し合ってもらいました。 こういう問題は多分教科書を見ても答えはありません。自分で考えるしかありません。みんなでああでもないこうでもない、と話し合っていました。なかなか答えが見つからなくて困った人達もいました。地域の人達が持っている偏見とどう向き合うのかを真剣に話し合ったグループもありました、地域の掃除をしたらいい、と素晴らしい意見を言った人もいました。 学生さんたちは医療従事者として精神障害の人の前に立ちます。そのための勉強をしています。でも社会に出れば、今回のように教科書にないことがいっぱい出てきます。そうすると医療従事者として精神障害の人の前に立てません。医療知識を取っ払った素の自分で立つしかありません。悩んで悩んで悩み抜くこと、困って困って困り切ること。その時ようやく当事者の方の悩み、痛みを自分のこととして考えられる気がします。人に寄り添う、というのはそういうことだと思います。ほんとうのケアがここから始まります。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。