ぷかぷか日記

タカサキ日記

アート

君の《好き》を《仕事》にしよう!と、来年4月から立ち上げるアート部門の利用者さん募集のチラシをお金をかけて作ったのですが、反応はさっぱりで、少々めげています。 自分の好きなことが仕事になるのですから、これほどいいことはありません。障害者手帳お持ちの方で、絵や造形の好きな方がいらっしゃいましたらご紹介下さい。

May I help you?

実習生の反省会がありました。自閉の方で、会話があまり成り立たない方でした。こちらからいろいろ聞いても、時々反応はありますが、ほとんど言葉が素通りしている感じでした。要するに自閉の方によくある、人と人との関係が成立しないのです。 彼とずっとつきあってきた先生の話だと、英語が好きだそうで、耳で覚えたのか発音が、とてもきれいでした。「痛い!」時は「ache!」と英語で叫ぶんだそうです。 ある日うさぎにえさやりながら「May I help you?」と聞いたそうで、笑ってしまいました。どういうつもりでうさぎに「お手伝いしましょうか?」なんて聞いたのかわかりませんが、それを英語で言ったところがミソというか、実に楽しい話です。生きてて幸せを感じるような話ですね。 「May I help you?」は、明らかに相手を意識しての言葉です。でも実習中、いくら話しかけても、こちらを向いてきちんと言葉が返ってきたことはありませんでした。にもかかわらず、うさぎが相手なら、こんなにも明確に相手に向かって言葉を発するというのですから、この世界はわからないですね。うさぎもきっとどぎまぎしてしまったんではないかと思いました。

運動会

10月6日(日)、第3回ぷかぷか運動会がありました。地域の方たちが20名くらい参加し、総勢55名が、地区センター体育館を借り切って、思いっきりエキサイトしました。 圧巻はなんといってもリレー。赤ちゃんを背中に背負い、3才くらいの子どもの手を引っ張って全力疾走するお母さんのパワーには、本当にびっくりしました。子どもを抱っこして走るお母さんも何人かいました。 けんけん競争では子どもを抱っこしながらけんけんするお母さんもいて、すごい迫力でした。 障がいのある人と楽しそうにお話しする地域の方たち。いい出会いがあったんだろうなと思います。

ピアス

利用者さん描いた絵をピアスに加工し、カフェで売り出したところ、それを買ったお客さんが「娘のピアスにしました」と写真を送ってくれました。 アートの商品はまだ作り出したばかりで、試行錯誤の段階ですが、お客さんのこんな反応があると本当に嬉しいです。 アートを通して社会とつながっていきたいと思っていましたが、こんなにも早くつながりができるとは思っていませんでした。 お客さんが嬉しい思いをし、その思いを伝えたくなるような「ぷかぷか」なんだと思いました。 ホームページに新しいアート商品アップしています。「ぷかぷかパン」で検索して下さい。

大入り袋

区役所からイベント用になんと5万円分のラスクの注文が入りました。5万円分のラスクというとかなりの量で、消費期限を考えると、わずか2週間くらいで、その量を作ることになります。ふだん作っている量の倍くらいです。利用者さんに相当がんばってもらうことになります。 ただがんばって作りましょう、ではつまらないので、予定量を達成できた暁には、全員に「大入り袋」を進呈!ということにしました。中身はパンチケット500円分です。毎月の皆勤賞がパンチケット1,000円分ですから、かなり割のいい「大入り袋」になります。 福祉事業所で短期間決戦の仕事をがんばれば「大入り袋」がでるなんて聞いたことがないですね。このあたりが「ぷかぷか」の楽しいところだと思います。 「ぷかぷか」を立ち上げる前に「福祉起業家経営塾」というセミナーを受けました。その時に一番印象に残ったのは「福祉起業家」の概念でした。 福祉起業家とは、とにかくやりたいからやるのであって、一つの自己実現であり、それは「福祉」とは全く発想が違う、といいます。やってあげるとか、お世話するとか、まして指導するといったことではなく、 ・とにかく一緒にやる、一緒に働くということ。 ・そのことが好きで好きでしようがないこと。 ・ボランティア活動ではなく、経済活動であること。 ・そこで働く障がいのある人たちはもちろん、自分自身も幸せになるということ。 まさに「ぷかぷか」がやっていることだと思いました。「大入り袋」の思いつきも、福祉起業家ならではの発想ですね。

そうじ

今日は土曜日で、クッキー、ラスクの仕事がないので、近くの公園の掃除をしました。久しぶりの秋晴れで、とても気持ちのいい掃除でした。 つい最近、工房の近くの家の方から「うるさい」と注意されたこともあって(利用者さんの声がうるさく聞こえるらしい)、仕事のない土曜日はなるべく公園の掃除をしています。近所の方もよく見ているので、「ご苦労様です」と声をかけてくれる方もいます。 いずれにしても近所つきあいは大事にしたいと思っています。 掃除のあと、休憩がてら、来週ある運動会の練習、ということで、公園で「けんけん競争」をやったら、みんなすごく張り切っていました。こういうところで張り切るのが、彼らのいいところです。

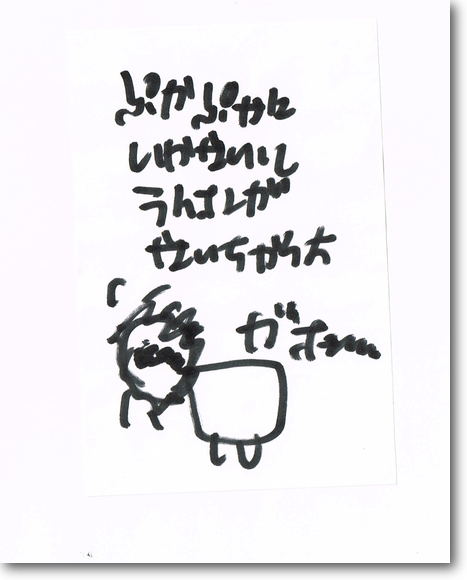

ライオンが泣いちゃう

ツジ君はのべつおしゃべりしていて、世界の都市名であったり、クラシックの作曲家であったり、教科書に載っているお話であったり、聞いてると結構楽しいものがあります。 今日は創作のお話だったようで、「ぷかぷかに来ないと、ライオンが泣いちゃう」といい、楽しそうに絵を描いていました。その時の絵がこれです。

養護学校の卒業生

養護学校の卒業生が、この10年で2倍になっているそうです。横浜市の場合、平成15年度の卒業生は301人、平成25年度は677人、というデータが出ています。 学校にいる間は、生徒の減った県立高校の空き教室を使って養護学校の分教室という形で生徒の増加に対応していますが、卒業後はそうもいきません。卒業生の約7割は福祉事業所に行きますが、どこも満杯状態です。行政からはお金も出ないので、いずれは行き場所のない人たちが巷にあふれることになります。 今度書く本には「ぷかぷか」を立ち上げる意味を知ってもらうために、そういった卒業生の状況も書いた方がいいとアドバイスを受け、一応書いてはみたのですが、普通の人にとっては養護学校の卒業生が増えて行き場がなくなっても、別に関係ないじゃん、といわれれば、それまでで、そこをどうやってつなぐかで悩みました。 で、思いついたのが「宝」の話。惚れ込んだ障がいのある人たちは、ある意味、街の「宝」ではないかと思っています。ならばこの「宝」をほったらかしにしておくのはもったいない話です。「宝」は大事に扱うと街が豊かになるからです。逆に粗末に扱うと、街は貧しくなります。 「宝」は山の中ではなく、人の中にあってはじめて「宝」としての意味があります。人の中にある、というのは、街の中で働く、ということです。ですから街の中に彼らの働く場を作ることは、街の「宝」として大事にすることであり、そのことはいずれ街を豊かにすることにつながると思うのです。 ご意見いただけると嬉しいです。pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

レストラン

お店から5,6分のところにあるレストランから、パンを使ってみたいという連絡が入りました。 区役所の区政推進課では地産地消を進めていて、毎月地場野菜の中からひとつ選んで、レストランやカフェに依頼して地場野菜を使うメニューを考えてもらい、区の広報で宣伝する、ということをやっています。今月は「ぷかぷか」が冬瓜を使ったメニューを考え、カフェで冬瓜スープ、パン屋では冬瓜のコンポートをのせたデニッシュを出しました。 で、来月のメニューを頼みにいったレストランで、近くにおいしいパン屋はないか聞かれ、担当者は迷わず「ぷかぷか」のパンを紹介した、というわけです。 健康な野菜を使うメニューをウリにしていて、女性客が98%を占めるお店でした。ごはんとパンが選べるのですが、大手のパン屋のパンを使っているので、反応がいまいちという感じだそうで、近くのおいしいパンがあれば使ってみたいということでした。 「ぷかぷかカフェ」では女性に大人気のパンなので、絶対に受けますよ、とおすすめしてきました。このあたり、実績を積んでいるだけに、本当に自信を持ってすすめることができました。 100席以上もある大きなレストランなので、ひょっとしてヒットしたりしたら、作りきれるんだろうかと心配してしまいました。20席の小さなカフェでも、時々パンが足りなくなって困るくらいですから。 レストランでは食事で「ぷかぷか」のパンのおいしさを知った人のために、販売コーナーにパンも並べるそうで、「ぷかぷかしんぶん」も置いていいですよ、といわれました。おもしろい広がりが期待できそうです。

縁日

商店会の縁日がありました。利用者さんたちがボウリング、輪投げ、ゴルフのゲームをやり、おまけにポップコーンをつけました。いずれもペットボトルを使った他愛ないゲームで、どちらかといえば幼児向けかなと思っていたのですが、小学生あたりが結構楽しんでいて、予想以上の盛り上がりでした。インド人学校が近いせいか、インド人の子どもたちもたくさん来ました。 ふだんほとんど人通りのない商店街ですが、今日ばかりはウソのような人出。要するにおもしろい企画を出せばこれくらいの人が来る、というわけで、「ぷかぷか」も3軒長屋ができあがったら、おもしろ企画をどんどん立てよう、と思ったのでした。 ぷかぷか三軒長屋については「ぷかぷか」のホームページ(「ぷかぷかパン」で「検索」)の「ぷかぷか三軒長屋」のタグをクリックして下さい。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?ぷかぷか3軒長屋

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。