ぷかぷか日記

タカサキ日記

「支援する」だなんて気恥ずかしくて…

「ぷかぷか」は利用者さんに支えられているという話を一昨日書きました。私自身、彼らに支えられて毎日がある感じです。彼らのおかげで本当に楽しい日々を過ごさせてもらっているのです。 一方で障がいのある人たちを「支援する」という言葉があります。どこか上から目線の言葉で、私はいつも違和感を覚えます。こういうことができないから、こういうところが問題だから、「支援する」ことで、できないことをできるようにするとか、問題を解決する、というわけです。そんなことはでも、わざわざ「支援する」とか言わないで、黙ってお手伝いしてあげればいい話ではないかと思うのです。 彼らはできないことや、いろんな問題はいっぱい抱えています。それでも尚、彼らしかできないことや、私たちよりもはるかに優れているところはたくさんあります。そういうところこそしっかり見て、そういうところで彼らとの関係を作って行けば、その関係は今までにない新しいものを生み出します。 先日も書きましたが、お弁当の配達のついでに、お年寄りの方と利用者さんがお話しする時間を作ろうと思っています。利用者さんとのお話はすごく楽しいので、お年寄りの方を元気にします。こういった仕事は利用者さんにしかできません。そんなすばらしい仕事を、さらっとやってのける彼らを「支援する」だなんて、気恥ずかしくて言えないなと思うのです。

最近なにげに繁盛しているのは…

今日から仕事が始まりました。メンバーさんはみんな元気に出勤しました。 「いいお正月過ごしましたか?」 「は〜い!」 と、思いっきり元気な声で返ってくるところが彼らのいいところ。彼らと一緒に仕事やってて、しみじみいいなと思います。私自身にとって、ぷかぷかは本当に大切な場所になっています。利用者さん、スタッフ関係なく、それぞれにとって大切な場所に「ぷかぷか」はなってきたかなと思います。 昔養護学校の生徒と地域の人たちでワークショップをやってた頃、最初は「障がいのある子どもたちのために」「彼らを支えるために」なんていう思いでみんな集まってきていたのですが、ワークショップを続けているうちに、彼らの魅力にだんだん気づき、その魅力に惹かれてみんな集まってきていることに気がつきました。ということは、彼らのために、と思いながらも、実のところ、支えられているのは自分たちの方なんだ、ということに気がついたのでした。彼らとの関係性がひっくり返ってしまうような、大変な発見でした。 「ぷかぷか」は彼らの就労を「支援する」場ということになっています。でも、かれらがいるから「ぷかぷか」が成り立っているのであって、彼らのいない「ぷかぷか」なんてちょっと想像できないくらい彼らの存在は大きいのです。つまり「ぷかぷか」は彼らに支えられている、ということです。 昨年、カフェで誕生会をやったお客さんが、利用者さんといっしょに写真撮らせて下さい、おっしゃったことがありました。彼らが働いているこのカフェの雰囲気が大好き、というお客さんでした。そんなお客さんが最近どんどん増えて、満席状態でお店に入れなくて、お断りする日も時々あるくらいです。 パンの外販も1時間くらいで多いときは5万円くらい売りさばいてくる日もあります。スタッフだけで行ったのではこんなにもさばけません。 最近なにげに「繁盛」しているのは、みんな利用者さんのおかげであり、彼らが「ぷかぷか」をしっかり支えてくれているのです。そういうことを、お客さんがしっかり見ていてくれていることが嬉しいなと思います。彼らが一生懸命に支えているお店が街の中にあるということ。そして支えられているのは私たちの方であること。そういうことに気づく人たちが少しずつ増えていくと、街は変わっていくんだろうなと思います。

仕事には物語があった方がいい

仕事にはわくわくするような物語があった方が楽しいです。ぷかぷかカフェのメニューにはいつも楽しい名前をつけています。先月12月のタンドーリチキンのメニューには、たっぷりのリーフレタスの上にのっかったチキンの写真を見ながら思いついた「チキンさん、草原に昼寝する」という名前をつけました。 ふかふかの草原に昼寝するなんて、考えただけで気持ちよさそう。そんな気持ちのいい想像ができるって、それだけで得した気分。ただのタンドーリチキンでは、それ以上の想像はふくらまないし、ただ黙々と食べるだけ。 3月から始めるお総菜事業のお弁当の配達には「地域社会をデザインし直すようなものがある」なんて壮大なことを書いてしまいました。地域のお年寄りの方にお弁当を届ける仕事ですが、お弁当を配達したついでに、お話好きの利用者さんがお年寄りの方の話し相手になってきます。お年寄りの方がちょっと元気になるような楽しいお話ができればいいなと思っています。お弁当の配達はお弁当と一緒に、ちょっと心があたたかくなるものも届けてきます。こういったことは利用者さん=障がいのある人でないとできない仕事です。こういう仕事を積み重ねていくと、地域社会の中で、利用者さん=障がいのある人たちの評価は多分変わっていきます。利用者さんとおしゃべりして、ちょっと元気になったお年寄りの方が、またあの人に来て欲しいなってちょっとでも思ってくれたなら、すごく嬉しいなと思うのです。地域社会はこういうところから少しずつ変わって行くのだと思います。 またあの人に来て欲しいな、という思いが、あの人たちといっしょに生きていった方がいいね、ということにつながっていけば、それはお互いが気持ちよく生きていける社会につながっていきます。それが「地域社会をデザインし直すようなものがある」という意味です。 新しく始めるお総菜事業に、そんな壮大な物語がくっつくと、仕事に夢を持つことができます。仕事にはですから夢のある物語があった方がいいとつくづく思うのです。 「ぷかぷか」もその夢のある物語から始まりました。物語がこんな素敵なお店を作ってくれたのです。物語には、すごい力があるんだと、今、更に先へ進もうとしているぷかぷかを見ながら思います。

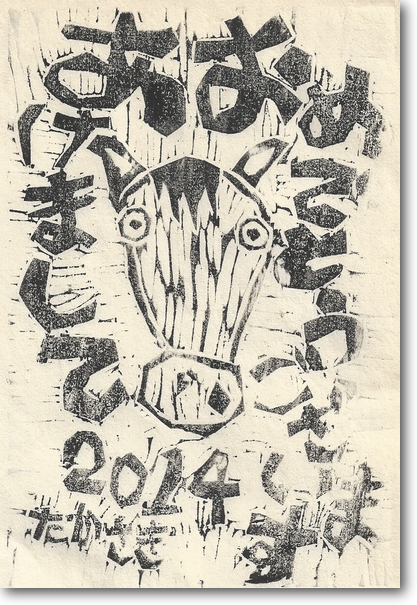

来年も木版

年賀状がやっとできました。木版はだんだん面倒くさくなって、今年は芋版にしようかと思い、馬になりそうな芋をさがしてやってみたのですが、簡単にできてしまう分、刷り上がったものはそれなりにもので、これはアカンと没にしました。31日に文房具屋に板を買いに行ったところ、「これからですか?」なんていわれましたが、これから追い込まれてやるのがいいんだ、とばれんと絵の具を一緒に買いました。 で、1日、ひたすら彫ってできたのがこれです。彫刻刀の切れ味が悪く、砥石で研ぎながら彫りました。彫っているときは本当に楽しいですね。縦書きの文字右から書くので、これは逆ですね。今、気がつきました。ま、愛嬌だと思って下さい。 子どもの小さい頃は一家5人分の顔とメッセージを彫ったので、彫るだけで毎年3日くらいかかっていました。年末は毎年のように子どもつれて旅していましたからフェリーの2段ベッドでずっと彫っていましたね。刷るのがまた大変で、インクがのりやすいようにはがきを少し湿らせ、版木にインクを丁寧に塗り、ばれんでごしごしこすり、1枚刷るのに最低でも5分はかかっていましたので、100枚くらい刷るのに3日くらいはかかっていました。ですから年賀状は毎年お正月が遙かすぎた頃出していましたね。 ちょうど10年前ですね。こういうエネルギーがなくなってしまって、ちょっと寂しいです。 ぷかぷかの年賀状、ことしは宛名をパソコンで作って印刷しました。時代の流れかと思いますが、なんか寂しいですね。 手作りのあたたかいものをみんな求めながらも、一人一人がだんだんそれをやらなくなって、だからこそ来年も木版の年賀状を作ろうとあらためて思ったのでした。もちろん宛名も手で書きますよ。

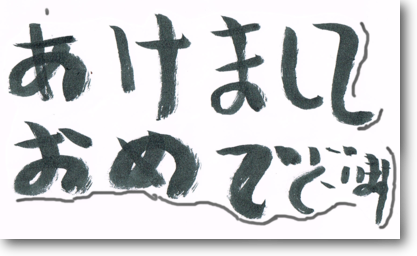

あけましておめでとごいます

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 「ぷかぷか」の年賀状を作るために、何人かの利用者さんに「あけましておめでとうございます」と書いてもらい、選んだのが上の文字。勢いがあって、ひと目でこれに決めたのですが、最後の方がよく読めなくて、目をこらすと「あけましておめでとごいます」とありましたが、ま、いいか、となって、これで年賀状作りました。 ま、いいか、という感じで行けてしまうところが、彼らといっしょに仕事をしている「ぷかぷか」のいいところだと思います。本人は大まじめに、一生懸命書いていたので、「ぷかぷか」の仕事始めは「あけましておめでとごいます」でいこうと思います。このあたり、どこまでも「ぷかぷか」なのです。 今年は「お総菜」「アート」「ワークショップ」が新しく始まります。どの企画もわくわくするものがあって、本当に楽しみです。 お総菜作りで使うスチームコンベクションオーブン(100万円)を買うために、ヤマト福祉財団に助成金の申請をしたのですが、その申請書作りに31日の夕方までかかりました(締め切りが31日の消印でした)。追い込まれたおかげで、お総菜の物語が更に広がりを持ったように思います。収益として期待できるだけでなく、お弁当を配達することで地域に新しい関係が広がっていくことに、企画書を書きながら気がつきました。 お弁当の配達にはお話好きの利用者さんを連れて行こうと思っています。配達ついでにお年寄りの方とお話ししてきます。他愛ない話であっても、利用者さんとお話しする時間はとても楽しいと思います。そのことでお年寄りの方が、ほんのちょっとでも元気になるなら、お弁当の配達は、ただお弁当を届けるだけでなく、とても大事なものを届けることになります。それは利用者さん(=障がいのある人)しかできない仕事です。そんな仕事を積み重ね、ぜひ彼らにお弁当を届けて欲しいというお年寄りの方が増えるなら、「ぷかぷか」が発信してきた「彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージの回路が更に増えることになります。 「アート」も「ワークショップ」も新しい回路の開発です。どんなふうに広がっていくのか、本当に楽しみです。 そういえば昨日の朝、しんごっちから電話がありました。「地震だよ、大変だよ」と騒いでいるのですが、全く揺れを感じません。しんごっちの家は私の家から5キロぐらいしか離れていないので、変だなと思いながらテレビをつけたら茨城で震度5とテロップが流れていました。そのことを伝えたくてわざわざ電話までくれるところにしんごっちらしさがあって、ひとときその長い報告におつきあいしました。話の中で田園都市線は市が尾付近でカーブがきついので、地震の時は電車が止まるんだよ、なんてことも言っていて、よく調べているなぁと感心しました。とにかく元気な声で安心しました。そのしんごっちの絵画展、あたたかくなったらカフェで開催しようと思います。楽しみにしていて下さい。

「無理無理」といわれた「ぷかぷか」が

朝日新聞オピニオン欄の「2013 不可能性の時代を生きる」はとてもおもしろいお話でした。 「…人間はね、やっぱり『不可能だ』といっちゃだめなんですよ。『道はある』という感じを持つと、人の思考は回転し始めるのですから。…」 「…みんなが可能なことしか求めなかったら、可能なことしか起きないじゃないですか。…歴史的には何度も不可能だったはずのことが起きている。それは不可能なことを求める人がいたからに他なりません。自分が本当は何を望んでいるのか、どんな社会を目指したいのか、まずは口にしてみましょうよ。あなたが口にすることによって、不可能は可能になる可能性をはらむのです」 全くその通りだと思います。 「ぷかぷか」は私の夢物語から始まりました。「障がいのある人たちといっしょにパン屋をやりたい」という話を「そんなの無理無理」「素人にパン屋なんかできるわけがない」なんていう人はたくさんいました。たくさんどころか、ほとんどの人はそう思っていました。 それでも私は夢物語を語り続けました。語り続けることで、その「無理無理」といわれた「ぷかぷか」は立ち上がり、つぶれもせずにもう4年たちました。「できるわけがない」といわれた「ぷかぷか」が、今、信じがたいくらい順調に回っています。始めて1年目の、苦しい資金繰りの中であっぷあっぷしていた頃を思うと、今、夢のようです。 物語を語り続けること、それはわくわくしながら未来を語ることであり、それがあったから「ぷかぷか」は前へ進むことができたと思っています。「ぷかぷか」の物語に共感し、一緒に前に進もうといってくれる人もずいぶん増えました。来年はどんな物語が広がっていくのか、今からわくわくしています。

地域社会を新しくデザインし直すような

「お客さまが安心して食べられるおいしいお総菜、お弁当」の販売を始めます。 添加物だらけの食品が多い中、「安心して食べられる」「おいしい」はとても大事なキーワードです。4年前に創設した「カフェベーカリーぷかぷか」は、まさにそのキーワードを実現すべく「お客さまが安心して食べられるおいしいパン」を黙々と作ってきました。「ぷかぷかカフェ」では「お客さまが安心して食べられるおいしい食事」を提供してきました。そのメッセージが徐々に浸透し、パンの販売は1年前に比べ47%も売り上げが伸びました。これはそのメッセージが間違っていなかったということであり、お客さまがそういうものを切に求めているということだと思います。 パン屋もカフェも、小さな子ども連れのお客さまが多いです。子どもに安心して食べさせられるパン、食事を食べさせたいというお客さまが多いということです。子どもの命を大切にしたい、という思いをとても感じます。食べ物を作る事業者として、子どもの命を傷つけるようなものは作りたくないと思います。子どもの命を健康に育むような食べ物を作っていきたいと思うのです。 今回新しく始めるお総菜事業も、その路線の延長にあります。 店頭販売の他、地域のお年寄りの方を対象にした配達にも力を入れたいと思っています。配達のついでに、お話好きの利用者さんがお年寄りの話し相手になってくることも考えています。利用者さんとの楽しい会話は、お年寄りの方を元気にするような、とてもいい時間になると思います。おいしいお総菜、お弁当と一緒に、そんなふうに、なにかホッとするような、あたたかいものが届けられれば、と思うのです。 こういう仕事は、利用者さん=障がいのある人でないとできない仕事だと思います。こういう仕事を積み重ねていって、「障がいのある人とはいっしょに生きていった方がいいね」と思う人が増えてくるなら、地域社会は少しずつ変わってきます。障がいのある人たちが生きやすい社会(それはとりもなおさずお互いが生きやすい社会になるということですが)になっていく、ささやかな一歩になるだろうと思うのです。 一人暮らしのお年寄りとのお話は、安否確認にもなり、地元の社会福祉協議会とも連携し、安否確認の新しいネットワークを作ることも考えています。 そんなふうに考えていくと、お総菜、お弁当の配達は、地域社会を新しくデザインし直すような、そんなダイナミックなものが含まれているように思います。

47%

今日は仕事納め。みんなで大掃除をして、写真のようなごちそうを食べました。おでん、ミートローフ、鶏の唐揚げ、かぼちゃの素揚げ、バラ肉とネギの串焼き、サラダ、冬瓜のスープ、鶏ゴボウおにぎり、りんごのケーキでした。こんな豪華なメニューをチャチャッと作ってしまうスタッフに脱帽です。もともと中山にあった「げん木」というおいしい弁当屋のスタッフで、このスタッフたちが来年3月より、お総菜部門を始めます。お弁当も作ります。地域のお年寄りの方たちには配達もする予定です。配達に行ったついでに、利用者さんにはおしゃべりの相手をしてもらって、お年寄りの方たちにほんの少しですが楽しい時間を過ごしてもらおうと思っています。 1年前の12月の売り上げと比較すると、パンはなんと47%、カフェは25%売り上げが増えていました。驚異的な伸びにびっくりしました。これはでも、売り上げだけの伸びではなく、利用者さん、スタッフを入れた、パン屋、カフェ全体の雰囲気の伸びだろうと思います。開店直後の今にもこけそうな頃を思うと、4年目でよくここまで来た、と感無量の面持ちです。

お母さんの優しいまなざしは

映画「うまれる」に登場した「18トリソミーの虎ちゃんが七五三のお祝いをしました」と「うまれる」のメールマガに載っていました。18トリソミーという障がいは、生きてうまれてくること自体が難しいといわれている重い障がいです。その虎ちゃんが今日12月25日、5才の誕生日を迎えるそうです。ご両親が素敵な言葉を語っていらっしゃいます。 虎、 うまれてくれてありがとう。 毎日をありがとう。 一緒にいてくれてありがとう。 こんなに元気で過ごしてくれてありがとう。 お世話をさせてくれてありがとう。 親にしてくれてありがとう 障がいのある人たちと一緒に生きる意味がよく見える言葉ですね。虎ちゃんといっしょに生きていくのは、本当に大変だろうと思います。でも、だからこそ、こんな素敵な言葉が、さらっと出てくるのだろうと思います。 昔写真家ユージンスミスの写真で胎児性水俣病患者の上村智子さんをお風呂でお母さんが抱っこしている写真がありました。「この子は宝子ばい」とお母さんが語っていましたが、学生だった私にはその言葉の意味がよくわかりませんでした。重度の障がいを持った子どもがどうして宝なのか、と。(もう40年以上も前の話です) でも、障がいのある子どもたちとおつきあいするようになって、彼らの魅力にとりつかれ、もう惚れ込んでしまって、彼らとずっといっしょに生きていきたいな、と思うようになったとき、そのお母さんの言葉が胸にストンと落ちたのです。 そしてあの写真の智子さんを見つめるお母さんの優しいまなざしは、虎ちゃんのご両親の言葉をそのまま語ってたんだろうなって、今、あらためて思います。

不整脈の原因は

明け方に心臓がバクバクし始め、呼吸も浅くなって、ちょっとびっくりしました。病院で検査したところ、不整脈ということでした。夕方まで続いていましたが、それほどひどい状態ではないので、明日まで様子を見ましょうということで帰ってきました。帰り際、夜に具合悪くなって救急病院に行くときはこれを持って行きなさい、と心電図のコピーをくれました。薬はもらいませんでしたが、ああ、そういう状態なんだと思いました。 先日、一晩でワークショップの助成金の申請を6ページも書いたのがきいたんじゃないかという同僚がいましたが、あれは評価のポイント(「創造性:新しい価値に挑戦するもの」とか「先見性:社会で見落とされがちな価値や、まだ注目されてない大切な価値を可視化させる」とか「運動性:社会的な課題解決ぬ向けた提案、行動を社会に対して行う視点がある」など)が気に入って、わくわくしながら6ページ書いたので、不整脈の原因とは考えにくいのです。 それよりも、ここ何日か「ぷかぷか」が始まった頃の原稿を書いているのですが、商売に関しては全くの素人で始めたので、今思い出しても心臓がキュンキュンいいそうなくらい辛いことばかりで、どうもこれがよくなかったのではないかと思います。国産小麦、天然酵母のパンだから絶対に売れると思って始めたパン屋でした。開店日、12万円も売れて、全く予想通り、と大喜びしたのですが、みるみる売り上げが落ちて10日もたつと売り上げが2万円くらいになっていました。大量にパンが余り、捨てるわけにもいかないので、それを次の日に半額で売りました。そうすると半額のパンばかり売れ、その日に焼いたパンがまた大量に余ってしまう、ということを繰り返していました。 今から思うと実に情けないことをやっていたのですが、そこから抜け出す方法が、悲しいかな商売の素人にはわからなかったのです。売り上げが落ちても家賃、電気代、ガス代、電話代、社会保険料、等の請求はきっちりとやってきます。 その頃のことを書いていると、辛かった日々がフラッシュバックして、胃がきりきり痛みました。思い出すだけで、心臓がバクバクするほどです。不整脈の原因はきっとあれだと確信しました。 原因はともかく、今夜は祈るような気持ちで寝ることになりそうです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。