ぷかぷか日記

タカサキ日記

木のあいさつ

「ぷかぷかカフェ」の側のケヤキの木が、ほれぼれするほど立派なので、写真を撮りました。 この堂々とした立ちっぷりがいいですね。 ある日 木が立っていた というのが 木のあいさつです (石原吉郎) こんな立派な木にあいさつされたら、どぎまぎしてしまいそうです。せめてどぎまぎしない程度の立ち方をしたいものだと思うのです。 先日、小さな子どもと一緒にこの木の下に立って見上げました。枝の陰に何かが住んでいるような気がして、小さな声で 「ねぇ、知ってる?この木にはトトロが住んでいるんだよ」「少し薄暗くなった頃、じぃっと目をこらすとトトロが見えるんだよ」「そうそう、夜遅くには猫バスもやってきて、この木の下に止まるんだよ」 小さな子どもは目を輝かせて聞いていて、楽しい時間を過ごしました。 大きなケヤキの木に、感謝、感謝です。

「ぷかぷか三軒長屋」はきっとこんな雰囲気

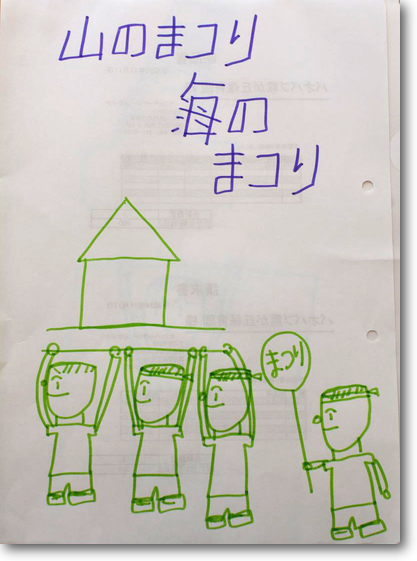

パン屋の入り口に貼ってあった絵です。なんだか幸せな気持ちになります。これが「ぷかぷか」だなと思います。 これを描いた方は普通の会話がむつかしい方ですが、でも、絵を描くと、いつも優しい、楽しい、ほっと一息つけるような絵になります。 もうすぐできる「ぷかぷか三軒長屋」は、きっとこんな雰囲気になるんだろうと思います。ただのお店が三軒並んでいるのではなく、この長屋に来ると、なぜか元気になったり、ほっとした気分になったり、心がぽっとあたたかくなったり、なんだか楽しくなったり…そんな長屋です。 この絵を描いた方は、そんなことを考えながら、この心あたたまる絵を描いたのかなぁ、なんて思ったりしています。

エキサイトする打ち合わせ

6月から始まるワークショップの打ち合わせをやりました。デフパペットシアターの方4名、演劇デザインギルドの方1名、ピアニスト1名、ぷかぷかのスタッフ2名で、ああでもない、こうでもない、久しぶりにエキサイトする打ち合わせでした。 6月7日(土)、1回目のスケジュール。 参加者みんなの関係を作っていくコミュニケーションゲームを1時間ぐらい。 『森は生きている』のお話の紹介。 「まつゆきそう」はどんな花かわからないので、デフパペのスタッフが絵を描いて紹介。オペラ『森は生きている』で歌われる「まつゆきそう」の歌をピアニストのあみちゃんがソロで歌います。 ♪ 森は生きている 風だって 雲だって 小川のせせらぎだって生きている… の歌はみんなで歌います。これは毎回テーマソングのように歌います。 お昼を挟んで『雨の音楽』を歌ってヒートアップするところから午後の部がスタート。 デフパペスタッフによる、言葉を使わないで気持ちを相手に伝えるワークショップ。言葉を使わない分、気持ちが集中して表現が研ぎ澄まされます。 演劇ギルドの花崎さん、ぷかぷかの高崎による体を使った「ギブミーシェイプ」。参加者が誕生日月で春、夏、秋、冬に別れ、体を使っていろいろ表現。春の神さま、夏の神さま、秋の神さま、冬の神さまのイメージで、 顔の上半分だけのお面を作ります。 デフパペのやなせさんに夏、秋、冬の音を作ってもらい、その音にのってグループごとに鏡を見ながら神さまの歩き方を考えます。季節ごとの神さまの歩き方を発表。 予定では「森は生きている」に登場する12月(つき)の神さまを作る予定でしたが、ほとんどの人たちは初めてのワークショップなので、とりあえずワークショップの楽しさを知ってもらう内容にしました。 おしまいは次回みんなで作る予定の簡単な人形を使った短い舞台をデフパペットの人たちにやってもらいます。簡単な人形と人間が一体化したような表現を披露します。写真のような簡単人形です。こんなに簡単な人形なのに、人間と一体化してすばらしい表現、物語が生まれる、ということをデフパペットシアターの人たちが見せてくれます。楽しみにしていてください。 ワークショップの参加者募集中です。詳しくはホームページで。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?みんなでワークショップ参加者募集 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?みんなでワークショップ企画書

環境に負荷をかけたくありません

お総菜の厨房に食器洗浄機とスチームコンベクションを入れます。その厨房機器メーカーの営業マンが、洗剤の売り込みに来ました。 無リンだとか、非劇物製品とかいってましたが、要は合成洗剤。引っかかりはありましたが、石けんだと食洗機の中に石けんかすがたまってきて故障の原因になるという話も聞いていたので、使うのはやむを得ないか、と思っていました。 お総菜の担当者にも来ていただいて、もう一度営業マンの話を聞きました。 「環境に負荷をかけたくないので、そういう洗剤は使いたくありません」 と、きっぱりと答えました。営業マンはもう一言も言えませんでした。シンクで石けんを使って洗ったあと、食洗機は高温のお湯ですすぎをするだけなので、故障の問題はないようです。 以前給食担当になった方が、冷蔵庫にあった添加物のいっぱい入ったウィンナを見て、 「私は利用者さんに毒は盛りたくありません」 と、ウィンナを使うのを拒否したことがありましたが、そのきっぱりとした態度に感動したことがありました。 今回、またいいスタッフが入ったなと思いました。 お総菜屋「おひさまの台所」は工事が順調に進み、今のところ6月9日(月)オープンの予定です。

よしつぐワールド

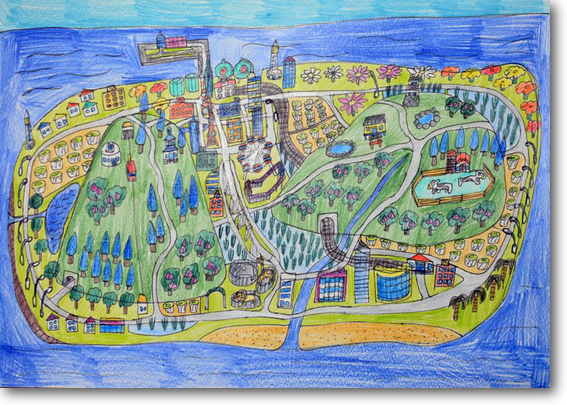

よしつぐさんは毎日不思議な魅力ある絵を描きます。 よしつぐアイランドと勝手に名付けた島の絵は、よしつぐさんの思いがいっぱい詰まった感じの絵です。牧場があったり、遊園地があったり、お花畑があったり、針葉樹の森があったり、鉄道が走っていたり…。平和で豊かさにあふれた島です。大事に大事にしたい世界です。 、 ホームページによしつぐさんの絵を集めた http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?よしつぐワールド を開設しました。ぜひご覧ください。

全部手抜きせず、具材まできちんと…

パン教室がありました。10名ものお客さんを迎え、にぎやかなパン教室になりました。 バターロール、あんパン、ピザ、肉まん、の4グループに分かれ、パン生地をこねるところから始まります。 バター生地に入れるバターを忘れ、途中で買いに行ったりして、バターロール、あんパングループの生地作りはかなり苦労しました。バターを途中で加えると生地がなかなかまとまりません。 生地を発酵させている間に具材を作ります。アサリ入りスペシャルカレースープ、ピザのトッピング、肉まんの具、あんパンのあんこなど、各グループとも大忙しです。 あんこを40グラムずつくらいに分けます。こうしておくと成形が楽です。 いい感じで発酵しました。 分割して丸めます。 生地を少し休ませたあと、具材を生地で包み込みます。 9時半頃スタートし、12時半にはバターロール、あんパン、肉まん、ピザ、それにアサリ入りスペシャルカレースープができあがったのでした。 初めて参加した方が、全部手抜きせず、具材まできちんと作っているのでびっくりしました、とおっしゃっていました。こんなことは当たり前のことだと思っていたのですが、びっくりするほどのことを「ぷかぷか」はやっているんだと、あらためて思いました。

1分あたり900円

毎週外販にいっている区役所で、木曜日、1時間足らずでなんと54,000円もの売り上げがありました。今までで最高の売り上げです。60で割ると、1分あたり900円も売れたことになり、本当にびっくりです。ずらっと行列ができ、大変だっただろうと思います。それを利用者さん4人、スタッフ一人でさばいてきたのですから、拍手!拍手!です。 外販を担当した一人一人の力、魅力がこの売り上げを達成したことは間違いのないことですが、それを支える後方部隊あっての快挙だったと思います。 朝早くからパン生地の分割、成形をやっている人、そのパンの発酵加減を見ながらオーブンで焼いている人、カレーパンをあげる人、クリームパンの中に入れるカスタードクリームを作る人、カレーパンに入れるドライカレーを作る人、そのドライカレーの野菜や肉を刻む人、それを調理場まで運ぶ人、焼き上がったパンを袋詰めする人、そこにラベルを貼る人、袋詰めしたパンをばんじゅうに並べる人、そのばんじゅうを車に運ぶ人等々の熱い思いがパン一個一個に込められていて、それが1時間足らずで54,000円の売り上げを生んだんだろうと思います。 最近のぷかぷかの「勢い」から見て、この売り上げはまだまだ伸びる可能性があります。6月からはお総菜もいっしょに持って行こうと思っています。 利用者さんの魅力に寄りかかることなく、おいしいパン、おいしいお総菜をしっかり作っていきたいと思っています。

こっちまで幸せな気持ちに

ケンさんがまたまたかわいい絵を描いてくれました。 大きな体の中に、こんなかわいい世界を持っているんだと、絵を見るたびにケンさんがいとおしくなります。 逆さになってぐるっと回っている人の幸せそうな笑顔。こっちまで幸せな気持ちになります。 ライオンの後ろにいるのはなんだろうと思いました。首が長くて、足が4本あって、丸い模様のある動物…とここまで書いて、そうかこれはキリンだ!と、今気がつきました。 迷うことなくこんな絵をさっさっと描いてしまうので、ケンさんの中にはこんな楽しい世界がいつも渦巻いているのですね。

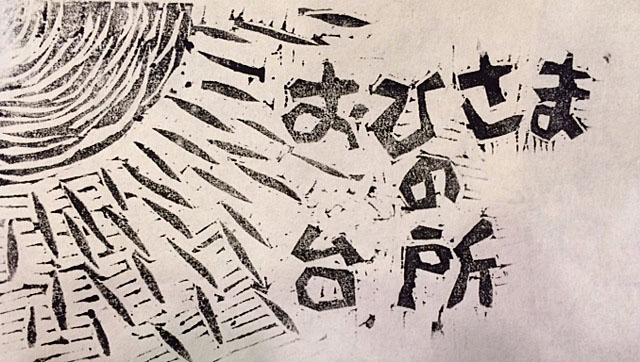

「おひさまの台所」のロゴマークを作りました。版木を買ってきて彫刻刀で彫りました。年賀状以来の版画でしたが、楽しいですね、版画を彫るって。 お総菜の担当者が、 「こんな感じ」 って、女性らしいかわいい字で書いていたのですが、彫刻刀で彫っているうちに、どんどんずれてきて、気がつくと、いつもの下手くそな自分の文字になっていました。明日なんていわれるか、どきどきものです。

眼科でカフェの話

目がかゆくてかゆくて近くの眼科に行きました。治療の終わったあと、医者が体を乗り出し、 「話は変わりますが、カフェの食事はおいしいですねぇ。薄味の味付けがすばらしいです。あんまりおいしいので、少し残して子どもに持って帰りました。お総菜のアンケートも保育園で書きましたよ。とても楽しみにしています」 うれしいですね。こんな話を眼科で聞くなんて。病院で医者とこんな話ができるくらいにぷかぷかのファンが増えているのだと思います。 うれしいお話を聞かせていただいたお礼に、利用者さんが 「3時のおやつにどうぞ」 と、小さな人参ケーキを届けてきました。 おいしいものを丁寧に作っていると、こうやって新しいつながりが広がっていくんだと思いました。お惣菜屋ができるとまた新しいつながりができます。すごく楽しみです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。