ぷかぷか日記

タカサキ日記

そういった人たちも含めていっしょに舞台に立とう!

いよいよ24日、「表現の市場」(みどりアートパークのホール)の本番です。 http://www.m-artpark.com/event/20141021142453.html プログラムは 【第一部】午後2時〜 ①和太鼓《あらじん》、 ②パフォーマンス《分教室はっぱ隊》 ③ダンス 《STEP IN THE LIFE & せや福祉ホーム》 休憩中に《ライアー(竪琴)演奏》 【第二部】午後3時20分〜 ④人形劇団《ふもっふっ二代目》 『テキトー版 赤ずきん ~赤ずきんちゃんと玉手箱~』 ⑤《デフ・パペットシアターひとみ》「雨ニモマケズ」「野原うた」 【第三部 】午後4時20分 ⑥みんなでワークショップ 歌劇「森は生きている-ぷかぷか版」 みんなでワークショップの発表会でもあるのですが、仕上がりはどこまでも不安状態。台本はあるものの、その通りに動くとはとうてい思えないし、そこがワークショップのおもしろいところとはいえ、300人も入るホールの舞台に立つので、いい加減なことはできません。台詞のタイミングで照明を変えたり、舞台装置が変わったりするのですが、その台詞がうまく出るのかも、その場になってみないとわからないという頼りなさ。いや、そもそもその台詞が読めない人もいるので、タイミング以前の問題なのですが、そういった人たちの含めていっしょに舞台に立とう!というのですから、大胆というのか、表現する言葉がありません。 まぁ、24日、楽しみにしていてください。 台本に興味のある方は下記アドレスをクリックしてください。多分この通りには行かないのですが、お話の筋道はわかると思います。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?ワークショップ発表会・台本

筆を使って描くと…

ケンさんが筆を使って絵を描きました。ボールペンやサインペンとは違う味が出ていて、とてもいい感じです。 ケンさんには今度水彩を教えていく予定でいます。ケンさんの描く世界がもっともっと広がるといいなと思っています。

いろとり鳥ワークショップ

佐賀であった「いろとり鳥」というワークショップに行ってきました。障がいのある人たちを対象にしたワークショップで、鳥の体を胴体、羽、尾羽と、三つのパーツに切り分け、色を塗って組み立てるとカラフルな鳥ができあがります。 胴体に顔や「下り」の文字が入ったりで、要は何でもあり、の楽しい鳥。 親御さんたちの和やかな顔がいいですね。 くちばしがきれいな色に。 集中するこの姿勢がいいですね。 なんともカラフルな鳥ができあがりそう。 こんな鳥が空を飛んでいたら楽しいだろうなと思います。 できあがった鳥たちは糸でつるし、舞台に飾るそうです。全部で百羽くらい飾るそうで、すごい舞台になりそうです。 ぷかぷか三軒長屋ができあがったら、地域の子どもたちといっしょに、この「いろとり鳥」のワークショップをやりたいと思いました。できあがった鳥は三軒長屋の前にずらっと並べて、鳥コンテストをやろうかなと思います。1等賞には「鳥パン」のご褒美が出るかも。

茶髪に合うアクセサリー

先日、ガイさんが髪を茶髪にしてきました。私は「ガイさんてやっぱり今風なんだ」「ちょっとかっこいいじゃん」なんて思ったのですが、スタッフによっては引っかかりを感じる人もいたようで、「茶髪で出勤していいんですか?」なんて言ってましたが、私は「別にいいんじゃないの」と、ガイさんにはとやかく言いませんでした。 日がたつにつれ、茶髪って、なかなかいいじゃん、て思うようになり、更には、ピアスとかネックレスも茶髪なら、それに合うものがあるんだろうなと思い、ガイさんに、 「ねぇ、茶髪に合うアクセサリー、考えてみない?」 と、提案してみました。こんなことはガイさんでないと絶対にわからない世界です。ガイさんにしかできないデザインだろうと思います。 ふだんはなんとなくかったるそうなガイさんですが、時折、ガイさんの気持ちをぐっと引っ張り込むものがあるのか、カチッとスイッチが入る時があって、そんなときは猛烈なエネルギーを注ぎ込んで仕事を仕上げます。それでいて、仕上げたあとは、 「別に」 と、冷めた顔をしています。この冷めた顔してるところがすごいなと思っています。そんなガイさんを見ていて、この人はその気になれば本気で仕事をやる人だなぁ、と思っていました。 茶髪に合うアクセサリーの企画に果たしてどれくらい乗ってくるか、今のところなんともわかりません。いつものように 「わかった、考えとく」 と、つれない返事で、しかも 「茶髪にもロンゲ、とショートがあって、感覚が違うんだよ」 と、面倒くさそうに言ってました。それでも思ってもみない企画を提案され、まんざらでもない感じでした。 うまくスイッチが入るとおもしろいことになるだろうな、と今からわくわく楽しみにしています。

こども抜きでも参加するに値する場所になって

11月15日(土)、パン教室がありました。 地域の方で、「今日は子どもがお父さんと遊ぶので私だけ来ました」というお母さんがいましたが、それくらいパン教室は大人にとっても楽しい、居心地のいい場所になっているのだろうと思います。みんなで寄ってたかってパンを作る、というたったそれだけの場所ですが、地域の方にとって、子ども抜きでも参加するに値する場所になっていることの意味は侮れない気がしました。 パン屋を始める前、いくつかパン教室に行ったことがあります。確かにおいしいパンは焼けるのですが、ただそれだけの場所でした。ぷかぷかのパン教室は、メンバーさんと入り乱れ、本当にごちゃごちゃの雰囲気で、こんなのでパンが焼けるの?と不安を感じるほど(パン教室を引っ張ってきた高崎ですら、そう思うくらいです)ですが、それでもばたばたと動き回るうちに、なんとなくおいしいパンが焼き上がってしまうところがまぁ不思議といえば不思議。そして何よりも楽しいです。この楽しさと居心地の良さみたいなものが、地域の方たちにとっても魅力になっているようです。その魅力を作りだしているのはやはりメンバーさんたちであり、これがもしスタッフだけでやるパン教室であれば、多分地域の人たちは来ないんだろうなと思います。 これは前回の写真ですが、このごちゃっとした雰囲気こそがぷかぷかパン教室。 あっちこっちから手が伸びて… 肉まんをせいろに並べます。 できたばかりのあんこを使ったあんパンの成形 ピザの成形とトッピング みんなで作れば、ほらこんなにおいしそうなピザが。このダイナミックな形は、そのままぷかぷかパン教室の勢い。 蒸し上がったばかりの肉まん。ほかほかの湯気にいいにおい。

わくわくするような誘いですが…

神奈川県庁の近くにある象の鼻テラスで来年1月17日、18日にエイブルフレンドフェスティバルが行われます。 エイブルフレンドフェスティバル Archive - エイブルフレンドネットワーク エイブルフレンドフェスティバル Archive - エイブルフレンドネットワーク 表現の市場で発表する作品をエイブルフレンドフェスティバルの舞台に上げませんか?というお誘いがありました。わずかですが、ギャラも払います、といわれ、ちょっとびっくりしました。 ギャラはともかく、発表の場を提供してくれるのはとてもうれしい気がしました。舞台は人を鍛えます。舞台に立つことで人は更に前へ進みます。ぷかぷかのメンバーさんにとってはすばらしいチャンスだと思います。 問題は「表現の市場」で発表する作品が、2ヶ月後のエイブルフレンドフェスティバルの舞台まで持たないことです。途中、少なくとも2回はワークショップをやらないと、舞台に立てないなと思っています。 ワークショップをやるには進行役、ピアニストが必要で、会場も確保しなければなりません。いずれにしてもお金がかかります。今回のワークショップではあちこち助成金の申請をして100万円近いお金を助成していただきましたが、「表現の市場」の舞台関係の費用を支払うとほとんどなくなってしまいます。 わくわくするような誘いなのに、また頭を悩ませることになりそうです。

大変な舞台になりそうで

みどりアートパークで11月24日の「表現の市場」の打ち合わせがありました。舞台監督、音響担当者、アートパークホールの舞台担当者、ホールの音響担当者、アートパーク館長等が集まって打ち合わせしたのですが、 「生音で,バウンダーの拾いだけ」 とか 「ピアノの返りを中割裏へ必要かどうか」 といった舞台の専門用語が飛び交い、何を話しているのか、ほとんど理解できませんでした。わかったことは、舞台を作るのにその道のプロがこれくらい緻密に打ち合わせし、準備しないとできないくらい大変な舞台をやろうとしている、ということです。 参加団体はワークショップのグループを含め6団体。控え室や舞台リハーサルの段取りもすごい大変そうで、当日の各団体への連絡,案内などはすべてアートパークの職員の方にお願いすることにしました。 何よりもワークショップグループは,まだ芝居が完璧に固まっていないにもかかわらず、表現の市場の前日のリハーサルが午後2時からになっていて、午前中にそれなりにまとまったにしても、舞台に立てばまた気持ちが揺れて、芝居が動く可能性があります。 昔瀬谷でやっていたワークショップの発表会では、舞台での言葉のちょっとした間違いがきっかけで、芝居が打ち合わせとは全く違う方向へ動き出し、いっしょに舞台に立っていた黒テントの役者が青くなったことがあります。ま、あの頃はみんな芝居慣れしていたので、そんな風に即興で話を進めて行けたのですが、今回もそういうことが全くあり得ないわけではないところがちょっと怖いな、と思っています。 昔に比べ、舞台が本格的な分、ぐしゃぐしゃになってしまうと手がつけられなくなってしまう気がして、舞台監督(昔瀬谷ワークショップの進行役をやっていた人)も、なんとも不安そうでした。 そんな不安の中で、冷や汗かきながらの舞台になりそうです。

クリスマスローストチキン

おひさまの台所ではクリスマスローストチキンの注文を受け付けます。生活クラブの「はりま鳥」を注文する関係で、11月10日から13日まで受け付けます。品物の受け取りは12月24日です。 ご希望の方はお手数ですが下記の注文書をプリントアウトの上、ファックスで注文してください。ファックス番号は045−453−8511

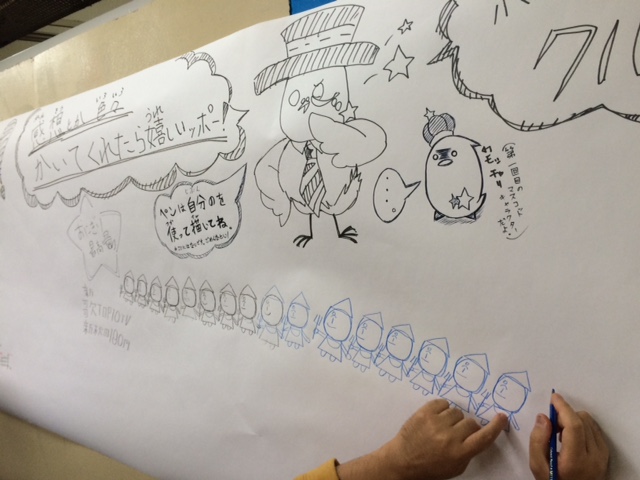

笠地蔵が24人

近くの学校で学校祭があり、パンやクッキーを配達してきました。帰りがけ、廊下の壁に落書きのコーナーがあり、書かなきゃ損、と落書きしてきました。 笠地蔵が24人も登場。原作通り6人で終わるかと思っていたら、どんどん描き続け、結局紙の端までいって、ようやく止まりました。数を数えたら24人もいました。

こんな鳥たちが街を歩いたら

お惣菜のそばに利用者さんの描いた絵を飾りました。なかなかいい感じになりました。 クリスマスシーズンが近いのでチキンの絵をお願いしたら、こんな楽しい絵を描いてくれました。 こんな鳥たちが街を歩いたら、楽しいだろうなと思いました。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。