ぷかぷか日記

タカサキ日記

わくわくするような街はここから

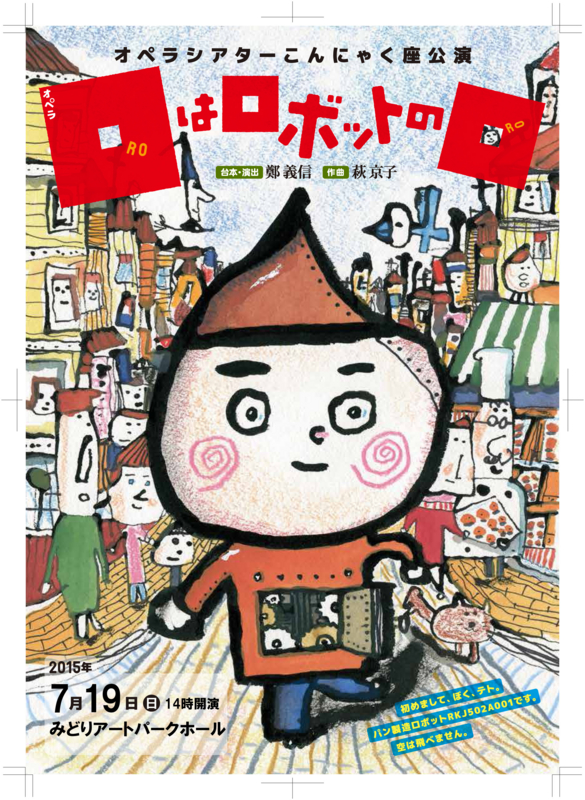

地域の大人たちで、 子どもたちにオペラをプレゼントしませんか? お菓子とかおもちゃではなく、オペラをプレゼントしようと思うのです。『ロはロボットのロ』という子ども向けのわくわくするような楽しいオペラです。オペラはひとときの夢の世界。その夢の世界を子どもたちにプレゼントしようという企画です。多分こんなことは誰も思いつきません。 「え〜!霧ヶ丘の人たちって、子どもたちにオペラをプレゼントするんですか? すご〜い!」 って、多分、評判になります。 こんな夢のような話に大人たちが一生懸命になること、そんな大人たちのいる街はきっとわくわくすることがいっぱい生まれそうな気がします。地域の子どもたちのために、地域の大人たちが汗を流す。楽しい、わくわくするような街、未来に希望の持てる街は、こういうところから始まるように思うのです。 「おもしろい、のった!」と思われた方は《子どもたちにオペラを・ゆめ基金》に力を貸してください。力の貸し方は、打ち合わせ作戦会議に参加する、チラシを知り合いに配布する、チケット販売に協力する、寄付をする、寄付を集める、寄付金付き1,000円コーヒーを飲む、ゆめ基金の企画をFacebookなどで広げる、などいろいろな形があります。 次回作戦会議は5月10日(日)午後1時から「アート屋わんど」で行います。 費用内訳 費用の内訳は オペラ公演費用864,000円(公演料800,000円、消費税64,000円)、 歌のワークショップ費用2回分172,800円(歌役者二人、ピアニスト一人 80,000円×2回=160,000円、消費税12,800円)、 チラシ印刷代45,000円、チケット印刷代9,000円、 オペラ公演会場費50,000円(ホール使用料、みどりアートパークとの共催事業のため、会場費は割引。ピアノ使用料、ピアノ調律代)、 歌のワークショップ会場費8,000円(リハーサルルーム2回分、みどりアートパークとの共催事業のため、会場費は割引) 合計1,148,800円 収入 チケット 3,000円×150枚=450,000円、 ワークショップ参加費 1,000円×40人=40,000円、 助成金 400,000円(申請中、これが出ないとかなり厳しくなります。今まで2本申請して2本ともだめでした。)、 寄付 258,800円 合計1,148,800円 寄付受付中 寄付箱はぷかぷかの各店舗に置いてあります。郵便振替口座もあります。 口座記号 00260-4 口座番号 97844 加入者名 NPO法人ぷかぷか オペラ内容 オペラ『ロはロボットのロ』はこんなオペラです。 公演情報 || 主催公演 || オペラシアターこんにゃく座www.konnyakuza.com オペラ公演 7月19日(日) みどりアートパークホールで午後2時開演です。 300席のうち、半分くらいを子どもたちにプレゼントします。残りの半分は付き添いの保護者、地域の大人たちの席です。 チケット チケット、子ども用整理券は5月18日(月)より、パン屋、ぷかぷかカフェで販売、お渡しします。 大人3,000円(寄付金付きは4,000円、できれば寄付金付きをお買い求めください。ちなみに東京公演は前売り5,500円、当日6,000円です。) 中学生、高校生:2,000円 小学生、保育園、幼稚園:無料招待 寄付金付き1,000円コーヒー 「子どもたちにオペラを・ゆめ基金」への寄付金付きのコーヒーです。コーヒーの代金を差し引いた額が「子どもたちにオペラを・ゆめ基金」への寄付に回ります。ぷかぷかカフェ、およびパン屋で販売中です。 みなさまからの寄付はオペラ「ロはロボットのロ」の公演費用に使われます。子どもたちにオペラをプレゼントするお金は、下記のような新しい価値を生み出します。 ・オペラを楽しむという素敵な時間を子どもたちにプレゼントします。 ・オペラを楽しんだ子どもたちが笑顔になります。 ・子どもたちが笑顔になると社会が幸せになります。 ・子どもたちが、「オペラって楽しい!」っていう発見をします。 ・子どもたちの心が豊かになります。 ・子どもたちの心が豊かになると、彼らが将来作り出す未来も豊かになります。 ・豊かな未来はみんなを幸せにします。 コーヒーはおいしいです マンデリンをベースにして「珈琲工場」で作っていただいている「ぷかぷかオリジナルブレンドコーヒー」です。パン屋はコーヒーミルで挽いています。 子どもたちの笑顔、わくわくするような未来を想像しながら飲む珈琲は、格別な味です。 歌のワークショップ オペラの公演を見る前に、歌役者といっしょに、オペラの中の歌をいっしょに歌います。歌ってこんなに楽しいのかって思うくらい楽しいワークショップです。オペラを見る予定の親子でご参加ください。オペラが何倍も楽しくなります。 オペラシアター「こんにゃく座」から、オペラに出演する歌役者二人、ピアニスト一人が来ます。 日時:6月13日(土)、7月4日(土)、13:00〜15:00 場所:みどりアートパークリハーサルルーム 参加費:大人1,000円、中、高生500円、子ども無料 定員:40名 申し込みは5月18日(月)より、パン屋、カフェで。 電話、メールは 045-453-8511 高崎 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp オペラのチケットといっしょに申し込んでください。 問い合わせ:453−8511 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp 「子どもたちにオペラを・ゆめ基金」高崎、浜谷

「養護学校でもいい」から始まった新しい人生

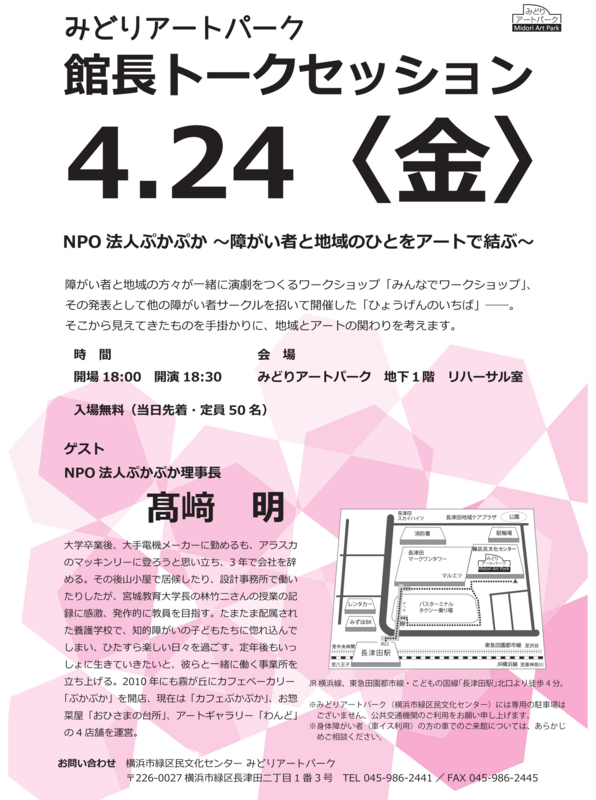

4月24日(金)にみどりアートパークでの「館長トークセッション」に高崎が出ます。 養護学校で仕事を始めた頃のことを書きます。障がいのある人たちと初めてであった頃の話です。 教員採用試験に合格し、面接の時、養護学校を希望するかどうかを聞かれました。 ①養護学校がいい ②養護学校でもいい ③養護学校はいや の三つの選択肢がありました。その頃は障がいのある人とのおつきあいは全くなく、よくわからないので、②の「養護学校でもいい」を選択しました。今から思えば、よくわからなかったとは言え、ずいぶん無責任な、ある意味失礼な選択だったかなと思います。でも養護学校というものに対してはその程度の意識だったのです。 しばらくして養護学校の校長から電話がかかってきて、さしてうれしくもない顔してあいさつに行きました。 学校が始まって、初日、ずいぶんドキドキしながら子どもの手を握ったことを今でも覚えています。障害児教育なんて勉強してなかったので、彼らにどう対応していいか全くわかりませんでした。土砂降りの雨の中、外へ飛び出したり、ボンドを口に入れてしまったり、毎日毎日想定外のことをやらかしてくれる彼らを前に 「ひゃ〜、どうしよう、どうしよう」 とおろおろするばかりでした。でも、この「おろおろ」が今から思えばすごくよかったように思います。 まわりの教員たちの多くはそれなりに障害児教育を勉強していて、それなりにうまい対応をしていたと思います。私は障害児教育に関する知識が全くなかったので、ほんとうに無防備の状態で彼らと向き合うことになりました。つまり、知識を通して、ダウン症の子どもにはこんなふうに対応する、とか、自閉症の子どもにはこうしたらいい、というものが自分の中になかったので、もう体当たりガチンコ勝負を毎日やるしかありませんでした。でも、その「体当たりガチンコ勝負」のおかげで、私は彼らと、ほんとうに人として出会えた気がしています。 人と人との出会いに知識はいりません。知識はかえって出会いを邪魔します。必要なのは、人として裸の状態で彼らの前に立つ、そのことだけだと思います。 おろおろしながら、どうしよう、どうしよう、どうしたらいい、どうしたらいい、と日々迷い、考え、格闘する中で、少しずつ彼らの良さ、すばらしさに体で気がついていったのです。 以前書いたけんちゃんの話をもう一度載せます。 子どもたちといっしょに手製の紙粘土で大きな犬を作ったことがありました。何日もかかって作り上げ、ようやく完成という頃、子どもにちょっと質問してみました。 「ところでけんちゃん、今、みんなでつくっているこれは、なんだっけ」 「あのね、あのね、あの……あのね」 「うん、さぁよ〜く見て、これはなんだっけ」 と、大きな犬をけんちゃんの前に差し出しました。けんちゃんはそれをじ〜いっと見て、更に一生懸命考え、 「そうだ、わかった!」 と、もう飛び上がらんばかりの顔つきで、 「おさかな!」 と、答えたのでした。 一瞬カクッときましたが、なんともいえないおかしさがワァ〜ンと体中を駆け巡り、 「カンカンカンカン、あたりぃ!」 って、拍手したのでした。 「やった!」 と言わんばかりのけんちゃんの嬉しそうな顔。こういう人とはいっしょに生きていった方が絶対に楽しい、と理屈抜きに思いました。 もちろんその時、 「けんちゃん。これはおさかなではありません。いぬです。いいですか、いぬですよ。よく覚えておいてね」 と、正しい答をけんちゃんに教える方法もあったでしょう。「先生」と呼ばれる人は大概そうします。 でも、けんちゃんのあのときの答は、そういう正しい世界を、もう超えてしまっていたように思うのです。あの時、あの場をガサッとゆすった「おさかな!」という言葉は、正しい答よりもはるかに光っています。こういう言葉こそ、人と人とがいっしょに生きていく時、必要なんだと思います。あのとき、あんな素敵な言葉に、そしてけんちゃんに出会えたことを私は幸福に思っています。 (自分の経歴を書いて、館長トークセッションの宣伝を書くつもりが、全く違う話になってしまいました。ま、でも、ぜひ来てください。おもしろい話がいっぱい出てくると思いますよ。)

タイとさほど変わらない話

パン屋で研修中のカンチャナーさんが、ぷかぷかの利用者さんたちととても楽しそうにおつきあいしているので、タイでパン屋はじめるなら障がいのある人たちと一緒に働くパン屋にしたらどうですか?タイに日本のような福祉制度があるなら、福祉サービスの報酬も入り、運営を支えてくれますよ、といった話をしました。 昨日の料理教室に旦那さん(日本人)もいっしょに見えたので、そのあたりの話をしました。いろいろ調べましたが、タイには日本のような福祉制度はないようです、というか、ぷかぷかのような活動に価値がある、という見方がタイにはまだありません、とおっしゃっていました。つまり福祉活動への評価が日本ほどない、という話でした。 福祉制度はあっても、福祉活動への評価があるかどうかは、どうかな、という感じはあります。ぷかぷかが始まった当初、うるさいだの目障りだの、様々な苦情の中で、正直心が折れそうになったことが何度もあります。ぷかぷかでやろうとしたことと、世間の評価のあまりのずれに、なんのためにぷかぷかを始めたのか、落ち込む日々が続きました。 福祉活動がどうこうよりも、とにかく障害者はいやだ、というマイナスの評価が露骨でした。どんなにマイナスの評価を受けようと、それでも彼らの魅力に変わりはないし、障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ、と言い続け、街の人たちが彼らといい出会いをするのをひたすら待ち続けました。 いろいろバッシングはありましたが、それでも少しずつ彼らと出会い、お店に来るとホッとします、と言ってくださるお客さんが増え始めました。そういうお客さんが、今にもこけそうなぷかぷかをしっかり支えてくれました。本当にうれしく思いました。 ぷかぷかの福祉活動を評価した、というより、利用者さんの仕事ぶりの評価であり、商品の評価であったと思います。そういったことをひっくるめてぷかぷかの活動を福祉活動、というなら、その評価は上がったと言っていいと思います。 日本ではなんとなく福祉活動を評価する雰囲気があるのではなく、評価されるだけの活動をやっていかないと、タイとさほど変わらないんだと、この5年を振り返ってあらためて思います。

タイカレー・料理教室

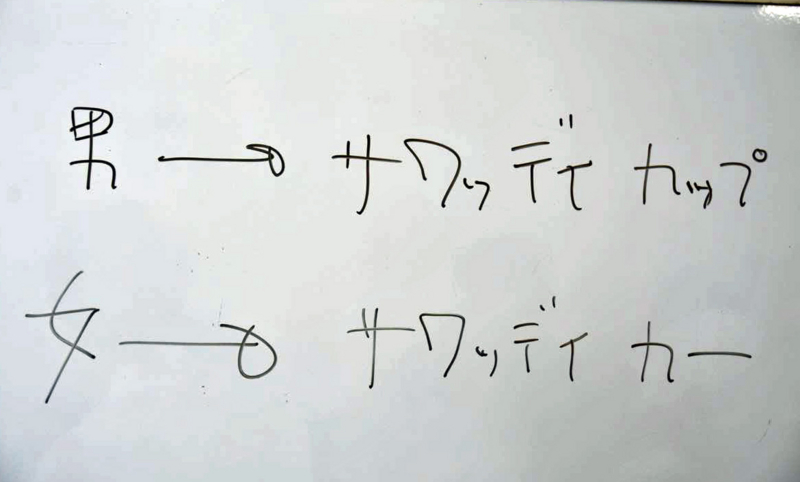

タイからパンの研修に来ているカンチャナーさんをお呼びして、タイカレーの料理教室をやりました。 まずタイ語のあいさつを教わりました。おはよう、こんにちは、みんな同じだそうです。男と女で言葉が違うそうです。 レシピの確認 タイ語も混じったレシピ タイの文字、ものすごくむつかしそうです。日本の文字覚えるの、大変だっただろうなと思います。 ココナッツミルク ナンプラー ココナッツパウダー パンナコッタを作ります。 生クリームを入れます。 ブランデーを入れます。 容器に分けて冷蔵庫へ。 タイのカレーペースト なんともエキゾチックな不思議な香り。タイの食文化の豊かさを感じました。 カレーペーストを炒めます ココナツミルクの缶を開けます。 カレーペーストといっしょに炒めます。 みんなで炒めます。 みきちゃんもがんばっています。 鶏肉もいっしょに炒めます。 ここで味見をします。あとでかっとくる辛さです。子どもでも食べられるように牛乳を入れでまろやかに。 野菜も入れます。 野菜をたくさん入れます。 不思議な香りのする葉っぱも入れます。 ぐつぐつ煮込みます。 なおちゃんとみきちゃんはちょっと休憩 そうめんをゆでます。タイカレーにはそうめんがよくあいます。 ゆであがったそうめんをフォークでくるくる巻いて分けます。 今日のランチの完成 今日のデザート パンナコッタココナツパイナップルのせ。 あっという間になくなりました。 みきちゃんは今日も人気者でした。

ちょっとだけが5年分積み重なって

先日「見当違いの努力をしてきました」 見当違いの努力をしてきました - ぷかぷか日記pukapuka-pan.hatenablog.com を載せたところ、いろいろご意見いただきました。その一つを紹介します。 ●●●今、まさにうちでは見当違いなことを必死でやっているのでは?と感じずにはいられませんでした。小さい子供のいる家庭では、障害の有無に関係なく、育てていて「あーしてはダメ」「こーしてはダメ」ダメダメの否定語を子どもたちにシャワーのように浴びせている気がします。「まーまーいいじゃない。やらせてあげなさい」と言ってくれる人が周りにおらず、お行儀の悪いこと、目立った行動をさせてはならないという子供達の言い分や主張を無視した、大人目線のしつけです。もっとおおらかに、自由に育てたいという思いは、必ずどの親も持っているはずだと思います。反面、周りに迷惑をかけてはいけない。という見えないプレッシャーがあるのです。障がい児のいる我が家では、大勢の人の集まる場で大声をあげたり、暴走したりして迷子になることはしょっちゅうです。外出するにはちょっとした覚悟がいります(決して大げさではありません)静かな場で大声を出したらすぐ退散外へ出てと苦情を言われることもしばしば(言われても凹まない心が必要)自由に走り回るので常に目を離せないのはもちろん、すぐ見つけ出せるように目立つ服を着せたり、気をそらせるためのオモチャやお菓子は必須です。外見では分からないので、子供の行動にあからさまに嫌な顔をされたり、同じ障害の子供を持つお友達は、公園で遊んでいても「一緒に遊んではダメ」とは言わないものの「あっちへ行ってはダメ」と自分の子供から遠ざけられたという親御さんもいます。「この子には障害があります」と言ってまわれば反応は違ったのでしょうか?障害があるから何でも許させる訳ではないのは百も承知です。でも、障害があるが故に大勢の人が集まって嬉しすぎて「キャー!」と声を出してしまったり、逆に不安になって逃げ出してしまう。健常者から見て不思議(不気味?)な行動にも、全て理由があることを知ってもらっていれば、「外へ出ろ」の言葉は出てこないのでは?と感じるのです。大声で同じセリフを繰り返し言っていても「あーそうやって心を落ち着かせているのかな」「好きなアニメのセリフかな?」「きっと不安なのかもしれない」と理解してもらえるのではないかと思います。障がい児を持つ親は(少なくとも私は)精神・体力ともに疲れます。将来を考えると不安です。こだわりの強さからの育てにくさや苛立ちは毎日です。正直かわいい我が子でも、放棄したくなる時もあります。だからこそ「早く○○できるように」「○○しないように」 何より「人に迷惑をかけないように」と思ってのことです。それが ’’見当違いの努力’’ だとしたら・・・なんだか気持ちが楽になります。社会の人たちに育ててもらえたら。そのままでいいんじゃない?と個性として見守ってくれる社会だったらどんなに楽だろうを思いました。障がい者、健常者の区別なく、皆がいっしょに個性を認め合っていけたらと思います。辻さんを不思議そうに見つめる男の子の目は、本当にかわいいです。 ●●● ツジさんの不思議なパフォーマンスと、それを不思議そうに見つめる子ども。 子どもの目にはどんなふうに写ったのでしょう。この子が大きくなって社会を担うようになった時が楽しみです。 「見当違いの努力」と思いつつ、それでも周りからうるさくいわれれば、やっぱり辛いし、へこんでしまいます。「まわりに迷惑をかけないように」とつい思ってしまうのですが、障がいのある人の側にそれを求めるのは、かなりむつかしいものがあります。 そういうことをある程度理解できる方はともかく、理解がむつかしい方がたくさんいます。そういう場合は、親子で小さくなって生きるしかないのか、となりますが、一方が我慢しているだけで、ここに横たわっている問題は、何も解決しません。 ここにある問題とは、障がいのある人たちを「迷惑だ」と社会から排除してしまう時、排除した社会の側がどんどんやせこけていく、という問題です。多様性をなくした社会は、お互いとても窮屈になります。自由とか、自分らしくある、といったことがどんどん制限され、息苦しい社会になります。 ぷかぷかはこの問題に対し、とにかくお互い知り合う機会を毎日の暮らしの中に作り出そう、と街の中に障がいのある人たちの働く場を作りました。パンを買いに来たついでに、あるいはカフェの食事をしに来たついでに、彼らとちょっとだけつきあってみよう、というわけです。あいさつを交わす、ちょっと言葉を交わす、彼らの身振りを見る、そういうちょっとだけのおつきあいです。 そのちょっとだけが、それでも日々積み重なると、彼らのことが少しずつわかってきます。そうしてそのちょっとだけが5年分積み重なって、彼らに会うと心が癒やされる、という人が増えてきたんだと思います。 この変化がすごいですね。彼らのおかげで、街が本当に変わってきたんだと思います。「彼らを理解しよう」とか「彼らといい関係を作ろう」とか言い続けたせいではなく、彼らの存在が、街を変えたのです。 彼らが、彼ららしく、そこにいること、そのことで街が変わってきた、ということです。 感想を寄せてくれた方が「障がい児を持つ親は(少なくとも私は)精神・体力ともに疲れます。将来を考えると不安です。」と思わなくてもすむような環境ができつつあるんだと思います。 ★あなたの感想、ぜひ聞かせてください。 takasakiaki@a09.itscom.net へメールください。

5年たちましたーその4 自分らしく生きている人たちが…

ぷかぷかの大ファンの方にぷかぷかに来る理由を聞きました。 ●●● 言い方が良くないかもしれませんが、社会にいると我慢しないといけないことばっかりで、皆に迷惑をかけない様にと教えられ、自分と違った自分を出すことでコミュニケーションを円滑にし、気づいていない所で疲れています。 彼らの自分らしく楽しく働いている姿を見ると本当に癒されます。彼らのコミュニケーションの取り方も全てまっすぐで、こんな私でも頼ってきてくれるのが本当に嬉しいのです。彼らの行動一つ一つが愛おしい。癒される。この言葉に尽きます。ぷかぷかに行くと毎回思うのが「自分らしくいたっていいんだ。」いつも彼らに元気とやる気をもらっています。もちろん、彼らの「自分らしく居られる場所」を作っているスタッフさんのサポートも素晴らしいのだと思います。 ●●● 私は養護学校で彼らと出会って、何がよかったかというと、自分自身が自由になったことだ、と思っています。彼らには自分を縛る《規範》というものが、ほとんどありません。 はじめて彼らとおつきあいした頃、 「なんて自由な人たちなんだ」 って、つくづく思いました。 養護学校の小学部の教員をやっている頃、お漏らしするたびにパンツを脱ぎ捨て、庭に出て大の字になって寝っ転がる子どもがいました。天気のいい日は本当に気持ちよさそうでした。そばでぐちぐち陰険な顔して注意ばかりしている私よりも、おひさまの光を浴びながら気持ちよさそうに大の字になって寝っ転がっている彼の方がはるかにいい人生を送っている気がしました。そんな彼らと毎日つきあっていると、《規範》に縛られ、不自由な人生を送っている自分の生き方って、なんだかすごくつまらない気がしました。気がつくと、自分を縛る《規範》がだんだん取れてきていて、生きることがとても自由になったというか、楽になっていました。 人生、自由に、自分らしく生きた方が、絶対いいに決まっています。人生の、そんな一番大事な部分を、私は彼らから教えられた気がしているのです。 ぷかぷかで、利用者さんを管理しないのは、自由に生きる、自分らしく生きることの大切さを彼らから教わったことが大きいと思います。自由に生きることができる環境の中ではじめて彼ららしさが発揮できます。管理してしまうと、彼ららしさはなくなります。 管理し、彼ららしさをなくしたようなお店に行ったお客さんが、《ぷかぷか》に来るとホッとします、とおっしゃっていましたが、彼ららしさをなくすような環境は、お客さんにとっても息苦しさを感じるのだと思います。 ぷかぷかがスタートして5年。ぷかぷかに来ると癒やされる、というお客さんが、最近すごく増えた気がしています。スタートした当初は、考えもしなかったことです。ぷかぷかは利用者さんのおかげで、そういうサービス(?)が自然にできているんだと思います。 自分らしく生きている人たちが、地域の人たちを癒やし、元気をプレゼントしているなんて、ぷかぷかはすてきな街を作っているんだなと思います。5年たって、ようやくそういうことが見えてきました。

5年たちましたーその3 ここにしかない価値!

「カフェで元気に笑顔で働いている利用者さんを見ると、心が癒やされます、だからまた行こうと思うのです」と言ってくださるお客さんが何人もいます。 5年前、カフェを開く前に接客の練習をしたことがありました。接客に詳しい講師に来ていただいて、講習会をやったのです。講師の方のいうとおりにやれば、確かに「正しい」「いい接客」ができる感じでした。でも、マニュアル通りにやるというのは、なんかつまらないなと思いました。利用者さんの持っている味というか、魅力が全く出せない感じでした。いや、むしろそういうものは出しちゃいけない、という雰囲気でした。マニュアル通りに管理された接客です。マニュアル以外のことはやっちゃだめなんですね。彼らの持っているなんとも魅力ある味が出せないなら、全然意味ないじゃん!と思い、講師を呼んでの接客の講習会はそれ一回でやめました。 私は養護学校の教員をやっている頃、彼らに惚れ込み、彼らと一緒に生きていきたい、一緒に生きていった方が「得!」と思って、彼らと一緒に働くお店を開きました。そのお店で、惚れ込んだ彼らの魅力が発揮できないなら、お客さんの「得!」にならないじゃないか、と考えたのです。お店に来て、彼らの魅力にふれ、癒やされ、ああ来てよかった、と思う「お得感」こそ、ぷかぷかが世の中で勝負できるもの、「ここにしかない価値!」だと思っていました。 ですから、お客さんに不愉快な思いをさせない、というその一点だけ守ってもらえば、あとは利用者さんと現場スタッフに任せようと思いました。利用者さんはみんなまじめですから、どう接客したらいいかを自分で一生懸命考えながら、ものすごく緊張してやっています。緊張のあまり手にしたコーヒーカップがかちかち音を立てている利用者さんもいます。その一途な一生懸命さに打たれた、というお客さんもいました。お客さんは思いもよらないところで利用者さんの働きぶりを評価してくれるのです。 本人に悪気はなくても、お客さんが不愉快になるような言葉を口にし、クレームをいただいたこともあります。そういったリスクを抱えながらも、彼らの魅力を存分の発揮できる環境を「勇気を持って」というより「彼らの力と魅力を信頼して」用意する方が、結果的にはお客さんと彼らの素敵な出会いを作り、リピーターを作ることが、この5年でよくわかりました。最近満席で入れない日が時々あるほどにお客さんが来るようになった一番の理由は、食事がおいしいことと並んで、利用者さんの管理されていない接客にあると思います。 「ぷかぷかに来ると癒やされる」というお客さんの言葉の持っている意味こそ、「ぷかぷか」が街の中にある理由であり、この息苦しい社会を救う手がかりを示していると思います。 彼らの魅力って、社会を変えるほどの、すごい力を持っているんだ、と今更ながらに思うのです。

ドキドキ、はらはら、本音あぶり出しトークセッション

4月24日(金)にみどりアートパークで「館長トークセッション」に出るのですが、 このチラシを見た方が、 「館長って、どんな人?」 と、レジにいた人に聞き、レジの人は応えられなくて困ったという話でした。急遽館長に連絡、経歴を教えてもらいました。以下、館長さんから送られてきた経歴。 ●●● 昭和29年(1954年)生まれ。61歳。小学校の途中から、中学校、高校時代は横浜市港北区小机に住んでいました。子どものころは引っ込み思案でしたが音楽とお芝居は大好きでした。高校時代から、演劇をはじめ、大学時代には、俳優養成所に通いました。20代は就職せず、アルバイトをしながら芝居をしていました。俳優ではなく、劇作と演出を学びました。20代後半には、或る演出家に弟子入り、そこでも劇作と演出を学び、劇団に所属はせず、プロデュース公演や、よその劇団に戯曲を提供したり、頼まれて演出をしたりしていました。その他、各種イベント、ファッションショー、伝統芸能舞台、国民文化祭ステージなどの構成、演出を手掛けていました。1996年池袋演劇祭にて演出作品が審査員特別奨励賞翌年、池袋演劇祭にて演出作品が大賞を受賞。ひょんなことから、静岡県文化財団にスカウトされ、静岡県立のホールである「グランシップ」にて企画制作プロデューサーとして11年間勤務し、音楽もの以外の全ての催物(子ども向け演劇、能・文楽・歌舞伎・寄席、子ども向け美術イベント、ダンス等)など約400本の事業の企画制作を手掛ける。平成25年、緑区民文化センター(みどりアートパーク)の館長に就任。みどりアートパークでは、アートでひととひとがつながる新しいコミュニティの創造を理想とし、地域の歴史と文化を継承しつつ、その中から新しい文化の創造を目指すことをみどりアートパークの運営骨子としています。そして、誰でも(子どもも大人も高齢者も、障がい者も)気軽にアートに触れられることを目標としています。特に子どもたちに気軽にアートを体験してほしいと、ワークショップにも力をいれています。個人としては、学校の授業やクラブ活動に居場所の見つからない子どもたちにとって、みどりアートパークが新しい居場所となるといいなあと考えています。そんな風にならないかと模索しています。 ●●● すごい経歴の持ち主なんですね。きっと鋭い質問がズバズバ飛んでくるんだろうな、と今からドキドキしています。 でも、まぁ、ドキドキするくらいの方が、本音のトークセッションができていいのかな、とも思ったり。きれい事でなく、ドキドキ、はらはら、本音あぶり出しトークセッションだぁ!って感じですかね。 ですので、これはもう、来なきゃ絶対損!です。

チューリップ、チューリップ、チューリップ

近くの公園にチューリップはいっぱい咲いていました。雨に濡れて、とてもいい雰囲気でした。

5年たちましたーその2

ぷかぷかは5年前、土、日でも閑散とした商店街にお店を開きました。商売のノウハウもなく、全くのゼロからの出発でした。この閑散とした商店街で、素人の経営するお店に本当にお客さんがつくのだろうかと不安でいっぱいでした。 安心して食べられるおいしいパンを作ること、利用者さんと知り合う場を提供し、彼らの魅力を知ってもらうこと。この二つをひたすらやってきました。 国産小麦、天然酵母、安心できるいい材料でおいしいパンを作り続けました。子どもにも安心して食べさせることができるパンは、少しずつ評判がひろがっていったようでした。 おいしいパンを買いに来て、お店のにぎやかな雰囲気の中で、彼らの魅力に気がつく人も少しずつ増えてきました。おいしいパンといっしょに、何か心あたたまるお土産を買い物袋に入れたのだろうと思います。 地域の方といっしょに毎月のようにパン教室をやり、ここでも彼らの魅力に気がつく人たちがたくさんいました。辻さんのうれしそうな顔は、ここで生まれた関係をそのまま物語っています。 月一回発行している「ぷかぷかしんぶん」には、パンの宣伝だけでなく、利用者さんのちょっとしたエピソードなども載せ、彼らの魅力を伝えました。パン屋には来ないけど、しんぶんだけは楽しみにしているという人がいて、「今月はまだ入ってないよ」と声をかける方もいました。しんぶん配布の途中、団地の中で迷子になった利用者さんがいて、地域の方が「ああ、ぷかぷかさんね」と声をかけ、お店まで、迷子になってますよ、と電話をかけてくれたこともありました。毎月発行し続けた「ぷかぷかしんぶん」は50号を超えました。 ホームページも新しく立ち上げ、「障がいのある人たちとは一緒に生きていった方がいいよ」というメッセージを発信し続けました。ぷかぷかのことを語り続けたぷかぷか日記は500本を超え、ホームページのアクセスはもうすぐ80,000に達します。 カフェでは「接客マニュアル」のない接客を利用者さんがやっているのですが、そのあたたかで一生懸命な接客がいい、とお客さんが少しずつ増えてきました。みんなが楽しそうに働いている姿も、お客さんにとってはカフェの大きな魅力になったようです。みなさんの笑顔を見ると、こちらも癒やされるんです、とおっしゃるお客さんが何人もいました。 昨年秋から始めたFacebookページでは一枚の写真と短い文章で、毎日ぷかぷかで起こる小さな物語を発信し続けてきました。ぷかぷかの今をリアルタイムで伝えるすばらしいツールとなっています。ほんの20くらいのアクセスから始まって、今は1週間に1500人から多い時は3000人くらいアクセスしてきます。 そうやってぷかぷかは少しずつ「お客さん」あるいは「ファン」を増やしてきました。時々お店に来る、といった程度ではなく、「コアなファン」がたくさんいるという話も聞きました。うれしい限りです。 今年2月に「アート屋わんど」がオープンした時は、そのオープニングイベントにびっくりするくらいのお客さんがやってきました。 社会から邪魔者扱いされてきた障がいのある人たちの働く場に、これだけの人たちが集まるってすごいことだと思います。ここには社会の希望があります。 全く人のいなかった広場に、こんなにも人を集めることができたこと。これがぷかぷかが5年かけてつくってきた大切な人のつながりです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。