ぷかぷか日記

タカサキ日記

まーさん ついに空を飛ぶ

まーさんがついに空を飛びました。あんなに「死にたい、死にたい」といっていたまーさんが、クジラのくーちゃんにまたがって、空を飛んだのです。 さぁ、まーさんとくーちゃんはどこに向かって飛んだのでしょう。この勢いある姿から想像してください。 南の島? クジラの海? 冒険の国? 赤い色の岬? 金と銀の砂漠? あなたの想像した行き先を教えてください。。みんなの想像が集まれば、いろんな物語が生まれます。物語は、人をわくわく、元気にします。 さぁ、まーさんとくーちゃんはどこに向かって飛んだのでしょう。 メールで、あなたの想像した行き先、教えてください。 pukapuka@ked.biglobe.ne.jp よく晴れた日は、空を見上げてください。よ〜く目をこらして見ると、きっとどこかで飛んでいますよ。

タイの人たちといっしょに料理教室

5月23日(土)、カンチャナーさんのお友達といっしょに料理教室をやりました。7人もお友達を連れてきて、タイ語が飛び交うにぎやかな料理教室でした。 タイカレー作りのスタート 初めて出会ったにもかかわらず、親切に教えてくれました。タイの人たちのおおらかさを感じました。 カンチャナーさんは子どもにとても優しい ぷかぷかのメンバーさんにも優しい タイ風春雨サラダにはこんなに唐辛子が デザートのロールケーキ作り テラちゃんがココナッツミルク、カレーペースト、鶏肉を混ぜます。タイの人が親切に教えてくれました。 ロールケーキを作ります。 味見します。熱いよ、フーフーして。 これ辛いよ 手がいっぱい伸びて 最後にナスを入れます。 こんな感じでぐつぐつ煮込んでいきます。 具だくさんの春雨サラダを混ぜます。 こんなにたくさんの具が… ロールケーキにトッピング 巻いていきます。 はしっこをきゅっと締めてできあがり。冷蔵庫で冷やします。 ぷかぷかのメンバーさんも挑戦 今度はキャラメルナッツポップコーン。 タイカレーとタイ風春雨サラダのできあがり いただきます カンチャナーさんのお友達。みんな本当にフレンドリーでおおらかで親切でした。 みんなが食べ終わる頃、カンチャナーさんはロールケーキを切っていました。 豪華なデザート カンチャナーさんのパワーと優しさに感謝。来月初めに帰国し、パン屋の準備に取りかかるそうです。 ぷかぷかに来て研修し、メンバーさんたちの魅力にとりつかれ、タイのパン屋開業を延期して、しばらくぷかぷかで働こうと思ったほどだったそうです。 パン屋が開いたらタイまで行ってこようかと思っています。

うれしい感想がいっぱい

5月21日の映画「ぷかぷか」上映会、186名もの方が見に来てくれました。 午前の会を見た方が、そのときの気持ちを、すぐにFacebookにアップしてくれていました。 《 いま、最初の回の上映を観て来ました 胸のなかに

たくさんの感情、感動が渦巻いてコトバになりませんが 今日 あと二回上映されます ぜひ、観てください 最後に流れた ツジさんの歌う ヨイトマケの唄に 号泣してしまいました この映画を作ってくれた 監督の宮沢あけみさん 素晴らしいです ぷかぷかの皆さん、素晴らしいです ぷかぷかをつくった高崎さん素晴らしいです 》 映画を見てすぐにこんな言葉をFacebookにアップしてくれるなんて、本当にうれしく思いました。 当日112枚ものアンケートが出されました。これだけの枚数、感想欄に記入していただいたことはすごいことだとアートパークの方がおっしゃっていました。見たあと何か書かずにはいられなかったのだろうと思います。アンケートの中から少しだけ紹介します。 ・映画はぷかぷかのパンのようにほっこりあたたかくて、胸にしみいるような作品でした。 ・とてもよかったです。出演者全員のファンになりました。まーさんがデフパペの舞台にチャレンジしたシーンはなぜだか感動して涙が出ました。 ・すばらしかったです。彼と彼女たちの魅力に引きずり込まれました。 ・そのままでいることが豊かな人生の基本ですね。自然体の彼らがとてもよかったです。 ・とても感動しました!涙が止まりませんでした。ぷかぷかのパンは大好き、大ファンです。 ・私事ですが、昨日は自殺した友人のお葬式でした。心の整理がつかないまま、今日、こちらに伺い、「生きる」ということを深く感じる時間でした。みなさんの豊かな表情は、本当に心にしみました。こちらに足を運んで本当によかったです。 ・心が温まり、元気が出ました。 ・上映が始まってから涙がしばらく止まりませんでした。愛があふれている、と思いました。宮沢さんのぷかぷかに対する愛や、高崎さんのみなさんに対する「恋」にも近いような愛情が、たくさんたくさん伝わってきて涙が出たのだと思います。 ・たっぷり3時間、感動させてもらいました。本当、この映画は世界を変えると思います。 ・みなさんのじわじわ発するパワーやオーラがすばらしいです。 ・私は障害児の親です。学校卒業後、こんなに生き生きと毎日暮らしていける場があるんだ!と映画を見て思いました。吸い込まれるように見ました。楽しい、あっという間の2時間11分でした。たくさん笑いました。 ・子連れでしたが、一度も外へ出ることもなく、楽しませていただきました。ぷかぷかの方々の可能性の大きさ、深さになんとも言えぬ感情がこみ上げてきました。毎日を楽しく大切に生きたいとあらためて思わせてくれる映画でした。 ・今まで感じたことのない感動を長時間にわたっていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 ・本当にステキだった!自分がいつも「こうしなくちゃ」「こうあるべき」「こんなふうにできない自分」にしょんぼり、とか感じてたこと、ここのみんなは全く思ってなくて、私もみんなみたいに自由になりたいな〜、って本当にまぶしく感じました。うまれながら自分にぐるぐるからみついていたロープを少しずつほどいていきたい!!と思いました。ぷかぷかいいね!!! ・支援するのではなく、いっしょに楽しむ、好きになる、ということを心に深く刻みました。 ・なぜ彼らといる時に、ゆるっと心地よいのか、わかった気がします。 ・普通に一般の職場でこんなことをしてしまう、というのはとてもうらやましいです。 ・我が子も障がいがあります。娘も地域の中で生き生き過ごせる「ぷかぷか」のような場所が見つかるといいな…と感じました。 ・自分が住んでいる地域に、このようなことに取り組んでいる事業所があることを知り、とてもうれしく思いました。地域が、いろんなことでみんなでよくなって行くことを望んでいます。 ・いつもの姿とりりしい姿が重なってうれしく、くすぐったい気持ちでした。あんなにステキな彼らといっしょに仕事ができて幸せです。いっしょに生きていかなくっちゃ、損しちゃいます。 ・最初に本番の映像があって、そのあとワークショップの映像があって、なんかそれを見てたら、また本番の映像を頭からじっくり見たくなりました。 ・みなさんの場の空気が伝わってきて、とても楽しめました。 ・ところどころ感動して涙が出ました。個性を生かし、自由に生きているみなさまから力をもらいました。 ・感動しすぎました。同じ緑区にこんなにすばらしい方々が、そばにいてもらって本当にラッキーです。 ・何か見方が根本的に変わるような気がしました。 ・映画を拝見させていただいて、気持ちがゆったり晴れやかになりました。高崎さんが「養護学校の教師やっている頃は彼らを社会のルールにあわせて生きていくようにしなければ…ということに一生懸命だったが、今ではそのままでいいんじゃないの…と思うようになりました」という趣旨のことをおっしゃっていましたが、とても感動いたしました。今は私も就労支援B型の作業所(カフェ)に非常勤職員として勤務しておりますが、また明日から心新たにがんばろうと思いました。「支援する」という既成概念をとっぱらっていこうと思います。「ぷかぷかさん」という呼び名が広まっていったらいいと思います。宮沢あけみさん、素晴らしいドキュメンタリーをありがとうございした。 ・なんて楽しそうに笑うんだろうと何度も思いました。悪意のない人たちが悪い役を演じる難しさもよく伝わりました。ぷかぷかの輪が多くの人々、地域に広がっていくことを願っています。 ・パワーがすごかった!!元気をたくさんもらいました。「そのままでいいんだ」というメッセージをもらえて、有意義なひとときでした。今までの概念を壊してもらった感じでした。ありがとうございました。 ・ぷかぷかのみなさんの素直で、純粋な様子が、とてもうらやましいような…いいな、と感じました。 ・まーさんの姿に明日からも生きていく力をもらいました。感動しました。どの人にもまーさんのようなオリジナルで個性的なドラマがあるのだろうなと思いました。 ・人と人が機能や役割ではなく、その人すべてでつながっていることがとても感動的でした。 ・みんなの笑顔がとても素敵でした。あんな笑顔になれることがあるなんて、素敵ですね。 ・言葉にするのがもったいないくらいすばらしかった。涙が出ました。やっぱり心が洗われる!!わくわくする!! ・ぷかぷかのみなさまに感動です。ステキ!!この言葉しか見当たりません。 ・いつもFacebookページ見ています。今日は辻さんにはじめてお会いできたこと、ぷかぷかさんのみんなの姿を見ることができてうれしかったです。Facebookページの文章と写真に心を打たれています。 ・友人がぷかぷかの話をよくしてくれます。同じ団地に住んで、彼らの魅力を伝えてくれました。以前からとても大好きな存在なので、このような形で身近に暮らせる場を作ってくださったことに心から感謝いたします。ありがとうございます。 ・パワーあふれる感覚。これで明日もがんばれます。 ・重度知的障がいの7歳の子の母です。娘のことがわかった1歳半の時は、自分たちにあわせることを一生懸命やってきました。ここ数年で「ありのまま、そのままでいい」という考えになり、子育てが楽しくなりました。まさに私と同じ価値観を持つ「ぷかぷか」のことを知り、いても立ってもいられず、仕事帰りに見に来ました。私は日本中といわず、世界中の子がありのまま社会から愛され、どのような人も楽しく生きていくことを夢見ています。勇気をいただきました。 ・大人になっていく間にかたくなっていってしまう頭の中。みなさんのようにやわらかく、やさしくいたいと思いました。 ・元気をいただきました。 ・彼らのことがますます好きになりました。特にまーさんのファンになりました。映画の中でまーさんの笑顔が見られるとうれしくなりました。表現することの力、その人らしくあること、それが障がいのある人でも、健常者であっても、そのことのすばらしさを知った映画でした。 ・ちょっとできないことが多かったり、時間がかかったりするだけなのに、生きづらい世の中におかれている。私は心の底から、彼らは社会の子、社会の宝として、社会のど真ん中にいるべきだと思っています。彼らからもらえるものが本当にたくさんあるなとあらためて感じました。彼らが生きやすい世の中になれば、すべての人に幸せな世の中になるのにとつくづく思いました。ありがとうございました。彼らの美しい命に感謝! ・DVD見てましたが、上映会でみんなで見ると、一人で見た時よりも楽しかったです。 ・ずっと以前からぷかぷかさんのランチを毎月1回行くのを楽しみにしてきた私たち夫婦は、今日の映画もとても楽しみにしていました。想像以上に素晴らしくて、高崎さんのコメントがとくに心にひびきました。何から言っていいかわからないくらいすべて素晴らしくて、高崎さんのようなこんな人がこんな近くにいてくださったんだと感動しました。 こんなにうれしい感想が、こんなにもいただけるなんで思ってもみませんでした。本当にありがとうございました。

映画「ぷかぷか」は未来への祈り

《 いっそ「記録」は過去ではなく、未来に属していると考えたらどうだろう 》 《 写真家はこういって「そう考えなければ、シャッターを切る指先に、いつも希望が込められてしまうことの理由がわからなくなる」と続ける。……家庭で淡々と子どもの日常を記録する母親のふるまいにも、役所で誰のためともなくこつこつ書類をとじる人の作業にも、きっと密やかな祈りが込められている。 》 と、今朝の朝日新聞「折々のことば」にありました。 毎日毎日膨大な量のぷかぷかの写真を撮り続けています。それは「ぷかぷかの今」の記録なのですが、それは過去のものとして残しておくのではなく、そこにはやはり「未来への希望」「密やかな祈り」があります。だからあんなにもたくさん、思いを込めて撮るのです。 こんなふうに楽しく仕事をする事業所がもっともっと増えて欲しい、真剣に仕事をする彼らを見て欲しい、仕事中のこの笑顔を見て欲しい、彼らのこの絵を見て欲しい、彼らがそこにいること、そのことが社会の豊かさであることをどこかで感じて欲しい、などなど。 みんなみんな「未来への希望」であり、「密やかな祈り」といっていい思いです。記録はだから、未来へつながっているのだと思います。 映画「ぷかぷか」は昨年やったワークショップの記録です。この記録は過去のものではなく、それこそ未来への思いがいっぱい詰まっています。 彼らといっしょにやるとこんなに楽しいよ、彼らといっしょにやるとこんなにも豊かなものが生まれるよ、彼らとはいっしょに生きていった方が絶対にいい!などなど、そんな思いが映像に渦巻いています。 映画「ぷかぷか」は、ですから未来に向けたぷかぷかのメッセージであり、祈りなのです。 平成28年1月7日(木)みどりアートパークホールでアンコール上映会があります。

たくさんの私と出会う

ぷかぷかについていろいろ考えることは多いのですが、自分自身について考えることはあまりありません。66年も生きてきて、自分のことはわかっているつもりなので、そんな面倒くさいことはもういいよ、と思っていました。ところが、たまたま今受講しているネット上の学校「イシス編集学校」で「たくさんの私」に会いに行こう、というテーマで自分自身のことを考える機会がありました。今更たくさんの私でもないだろうと思っていたのですが、ところがどっこい、この「たくさんの私」に出会ってしまいました。この年で、こんなにたくさんの私に出会うとは思ってもみませんでした。いや〜、おもしろかった!のひとことです。 自分自身を編集する稽古、とありました。つまり自分を「要素」「機能」「属性」といった視点から、多様な「私」を見つけていきます。「要素」「機能」「属性」の具体的な中身は自分で決めていきます。 これで多様な「私」を見つけていく、といってもあまりにも漠然としているので、ルールがありました。 ルール1:表現形式は「私は○○である」という単文にする。一度使った表現は使えない。たとえば「私は人間である」と書くと、それ以降「人間」という表現は使えない。 ルール2:○○の前に修飾する言葉を加える。「私はおっちょこちょいな人間である」といった具合。 ルール3:回答は30個以上あげる。 え〜っ、30個以上?そんなに見つかるの?と思いました。ふだん自分についてそれほど考えたこともないので、そんなにたくさんの自分が見つけられるだろうか、と思いました。でも、イシス編集学校は3日おきくらいに新しい「お題」が送られてくるので、どうこう考える暇もなく、とにかく必死になって30個探しました。 ところが実際にやり始めると、思いのほか次々に言葉が出てきて、多様な「私」が次々に登場し、自分のことながらちょっとびっくりしました。こんな具合です。 1) 知的障がいのある人たちに惚れ込み、彼らと一緒に働くパン屋を作ってしまった変なおっちゃんである 2) そのパン屋を作るために退職金を全部使ってしまい、今とても貧乏人である。 3) 家に退職金を入れるのを全く忘れていた、救いのないボケ老人である。 4) そのために家では小さくなっている家の主である。 5) 老後はのんびり生活をする予定が、寝る間もないくらい忙しい生活になってしまった「困ったさん」である。 6) それでもほとんど後悔していない楽天家である。 7) 国産小麦、天然酵母のおいしいパンを作るパン屋の店主である。 8) 障がいのある人たちの働く福祉事業所の施設長である。 9) 「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というメッセージを日々発信しているメッセンジャーである。 10) Facebookページで毎日記事を5,6本アップしているFacebookマニアである。 11) 毎日のようにホームページを更新している管理人である。 12) アクセス数8万人のホームページを5年かけて作った素人ホームページメーカーである。 13) ホームページに膨大な情報を詰め込んだ情報整理人である。 14) ホームページ、Facebookページに小さな物語を積み重ねている語り部である。 15) Facebookページのつながりを使って、みんなで新しい物語を作り、芝居をやっちゃおうかと密かに考えている陰謀家である。 ふだんのそのままの自分を追いかけただけですが、表現する言葉をちょっと換えるだけで、こんなにも多様な「私」がいたことに、ちょっとびっくりしました。表現する言葉を探す作業はおもしろかったですね。そうか、こうやって多様な「私」と出会うんだと思いました。 この回答に対し「師範代」と呼ばれる方からすばらしいアドバイスというのか「指南」が送られてきました。これが毎回センスがあって、それを読むだけでいろんな新しい発見があり、なんともすばらしいのです。こんな具合です。 《 驚きのストーリー仕立てとなりました♪^^ 脳のなかの「意味単位のネットワーク」が無限に続いていきます。 ひとつでれば、芋づる式にどんどん次の想いが溢れ出てきますね。 うんうん。どんどん連鎖していく快感を感じます。いいですねぇ。 》 うれしくなるような「指南」です。背中をぐいぐい押してくれて、うまいなぁ、と思います。 《 おっちゃん→貧乏人→ボケ老人→家の主 …etc 属性もどんどん軽やかに変わっていきます。 》 そうか、あれは「属性」だったのか、とまた発見。ほとんど意識しなかったのですが、自分自身の表現の仕方を考えることは、「属性」を考えることでもあったんですね。無意識のうちに「属性」からたくさんの自分を探していたというか… 《 おもしろいのは、ほぼ同じような場所に「注意のカーソル」があたりながらも、多様に言い換えができていることですね。 メッセンジャー > Facebookマニア > 管理人 >ホームページメーカー > 情報整理人 > 語り部 へと変貌する姿はお見事ですね。 まさに、コップの多様性を見つけた時と同じように、ひとつの行為の中での、多様な自分の姿を見つけてくれましたね。》 ほとんど意識せず、ただ違う表現を探しただけでしたが、 《 ひとつの行為の中での、多様な自分の姿を見つけてくれましたね。》 なんていわれると、そういうことだったのか、とあらためて自分のやったことを振り返ったのでした。表現する言葉をちょっと変えるだけで、多様な自分が見つかる、という発見は、自分をとても豊かにしてくれるように思いました。 16) やりたいことがあったらすぐに行動に移す熟慮欠落人間である。 17) 段ボールで作った大きなクジラの写真を撮りながら、これが空を飛んでいたら楽しいだろうな、と思い、そんな空飛ぶクジラを見たら、なんてつぶやきますか?とFacebookページに投稿した投稿マニアである。 18) いつも見る前に飛んでしまう飛び男である。 19) でも、それ故に思ったことはわりと実現してしまう本気屋である。 20) 夢は実現可能なものを追いかける実利的夢想家である。 21) 飛び男なら、クジラといっしょに空を飛んでみたいと思っている空想家である。 《 ここは形なき高崎さんの性質を捉えていると言えそう。 どの「わたし」も、いつも真剣に全力で夢を追いかける高崎さんのエネルギーを感じます。 形容の仕方を変えるだけで、ひとつのキャラクターがこんなにも枝葉を広げて表現することが可能なんですね。 》 連想ゲームのように書いただけでしたが、 《 形容の仕方を変えるだけで、ひとつのキャラクターがこんなにも枝葉を広げて表現することが可能なんですね。》 なんて書かれると、そうか、こんなことをやっていたんだと、自分のやっていたことの意味を再発見したりしました。ここがこの「イシス編集学校」の「指南」のすばらしいところだと思います。連想ゲームのように、チャッチャッとやっただけでしたが、多様な私を見つけるための大事な作業であったことに気がつきました。 22) その一方で、パン屋、カフェ、お惣菜屋、アートショップの4店舗を経営する夢ばかり追う経営者である。 23) 三つの店舗が並んでいるので「ぷかぷか三軒長屋」と名付け、その長屋の住人である。 24) ぷかぷか三軒長屋は、やってきた人がただ商品を買うだけでなく、ここに来るとちょっとホッとしたり、自分を取り戻したりする小さな町になっていて、そこの町長補佐である。 《 経営者や住人、町長補佐は、社会的な位置づけ(属性)ですね。今まで、自分のことを自分で見るような近い距離間で捉えていましたが、ここで、 外部の人の目(離れた視線)がはいってきました。》 視線の「距離感」の指摘はすごいなぁ、と思いました。私は適当にこういう言葉を使っただけだったのですが、そういうことだったのかとあらためて納得しました。 この「適当」という感覚も隅に置けないと「指南」を読みながら思いました。 25) 三軒長屋の町長はなんといっても障がいのある人たちで、その人たちがいるから人が集まり、私はそのことをホームページで伝える宣伝マンである。 26) Facebookページに日々投稿する写真を撮っているカメラマンである。 27) 毎日100枚~400枚に写真を撮り、その中から投稿する写真を5,6枚選ぶために膨大な時間を費やす時間浪費家である。 28) どこまでもいい写真にこだわるこだわりの強い人である。 《 多様な仕事の役割りをもつ高崎さん。 高崎さん自身だけではなく、高崎さんを取り巻く仕事の多様性も見えてきます。》 あれもやりたい、これもやりたい、あれもやらねば、これもやらねば、と思っているうちにこんなにもいろいろな仕事をやっていたのですが、この多様性があるから《ぷかぷか》がこんなに楽しいんだと思いました。 29) ファインダーを通してみる障がいのある人たちの素直な顔にうっとりする幸せ人間である。 30) 今の仕事が大好きな仕事人である。 《 ここは、どちらも幸せと仕事が連動していますね。 仕事をしているから幸せな人 幸せな仕事人 属性と形容を前後入れ替えることも可能なんですね♪ 新しい発見でした! 》 ここも大して考えもせず、ダ〜ッと勢いで書いたのですが、そうか、幸せと仕事が連動していたんだ、と思いました。これも考えてみれば、障がいのある人たちがそばで働いてくれているおかげ。彼らに惚れ込んで本当によかったと思います。 ひとりでやっていたら、こんなにもたくさんの新しい発見はありませんでした。「師範代」とのやりとりのおかげで、倍以上の発見があったと思います。これはネット上のワークショップですね。感謝、感謝です。 【イシス編集学校のおもしろさがだんだんわかってきました。イシス編集学校についてはこちらmailto:http://es.isis.ne.jp まだはじめて一ヶ月ですが、こんなにおもしろい世界があったか、という思いで3日おきくらいに届く《お題》を考えています。】

すごく「お得」な話

今日、パン屋に来たお客さんに、21日の「ぷかぷか」の上映会の時は高崎さんが泣くのを見に行きますからね、なんて言われてしまいました。一昨日書いた「歌のDVDに泣きました」を読んだ方だったようです。ならばそのときだけ席を外そうかと思ったら、ほかのお客さんに、そんなのだめよ!といわれ、ああ、どうしよう、と思っています。 ま、それでも映画を見に来てくれる方が、少しずつ増えている感じで、当日、すごい楽しみです。 映画「ぷかぷか」は、ひとことでいうと、やはり障がいのある人たちといっしょに生きていくと、こんなに豊かなものが生まれるよ、っていうことが伝わってくる映画だと思います。彼らといっしょに生きていくだけで社会が豊かになるなんて、すごく「お得」な話だと思います。 私は彼らといっしょに生きていきたいと思い、ぷかぷかを始めたのですが、その時点では、いっしょに生きていくことの社会的な意味まではあまり考えていませんでした。ただただ「惚れた相手といっしょに生きていきたい」という思いだけでした。もちろんNPO法人を立ち上げるために、社会的な課題の何を解決しようとしているのか、といったことは書きましたが、あくまで頭の中の作業で、言葉が自分のものになっていない気がしました。確かなのは「惚れた相手といっしょに生きていきたい」という思いだけでした。 でも、お店を立ち上げ、毎日お客さんと接し、どうして街の中に彼らの働くお店を作ったのかを説明したり、ぷかぷか日記に書いたりしているうちに、ぷかぷかの社会的な意味みたいなものがだんだん実感として感じられるようになりました。この社会的な意味が、単なる言葉ではなく、実感として感じられる、ということがすごく大きかったと思います。ぷかぷかはそんな風にして私自身をすごく成長させてくれたように思います。ぷかぷかを始めてなかったら、ずっと「言葉遊び」で終わっていたと思います。 で、5年たった今、ぷかぷかは地域社会を豊かにしている、とはっきり実感できるようになりました。映画「ぷかぷか」は、ワークショップの記録を通して、その豊かさを映像の中で見せてくれます。 ぜひ見に来てください。見た方がね、絶対「得!」だと思いますよ。

歌のDVDに泣きました

映画「ぷかぷか」を作った宮沢さんが上映会の時の宮沢さんと私のトークの最後に「森は生きている」をみんなで歌いましょう、といいだし、いや、歌うにはそれなりの雰囲気作りが必要ですよ、トークのあとでは歌を歌うという雰囲気にはならないんじゃないかなぁ、なんてことをメールで書き送ったところ、なんと歌う雰囲気作りのために2分くらいの映像を作りました、とDVDのファイルを送ってきました。 で、さっそく見てみました。歌劇「森は生きている」の冒頭で歌を歌うシーンはよかったのですが、そのあとぷかぷかのホームページに載っている写真が次々に出てきて、一枚一枚思いを込めて撮った写真なので、歌と重ねてみているうちに、いろんな思いがこみ上げてきて、なんだか涙が出てきました。最後はありがとうカードの集合写真が出てきて、これはほとんどとどめでしたね。 宮沢さんに「あの、このDVD、泣いてしまいました。これって、ちょっと恥ずかしいです…」とメールしたのですが、「いいんじゃないでしょうか…」と冷たい返事。事前に何度も見て、慣れておくしかないか、と思っているのですが、それでもたくさんと人といっしょに見ると、それはそれでいろんな思いが押し寄せてきそうで、ああ、困ったなぁ、と思っています。 手話通訳が入るので、チラシ差し替えです。 「ぷかぷか」って手話でどう表現すればいいの?と手話通訳の方に聞かれたそうで、元々「カプカプ」(宮澤賢治の「やまなし」に出てくるカニの笑い声)をひっくり返して「ぷかぷか」にしただけなので、説明のしようもなく、今日か明日くらいにデフパペットシアターの役者さんたちが動画を送ってくれるみたいです。楽しみにしていてください。

たかがパン教室、されどパン教室

パン教室がありました。今回は小さなお客さんが少なかったので、久しぶりにちょっとのんびりしたパン教室でした。今日のメインは甘夏ジャムを作って、白パン(粉と塩と酵母だけで作る一番シンプルなパン)に作りたてのジャムをつけて食べようというもの。 こね始めはいつも手にくっついて大変。 生地がまとまると、伸ばすようにこねます。ヨッシーはもうベテラン、という感じでこねていました。みんな本当にうまくなって、たかがパン教室、されどパン教室、なのです。 パン生地を発酵させている間に、肉まんの具作り、ピザのトッピング作り、ミネストローネスープの野菜切り、甘夏ジャム作りがあって、みんな大忙し。 肉まんの具の味付け ミネストローネスープ 甘夏ジャム お互い違う方向を向きながらも、ちゃんと寄り添っているあたりがいいですね。テラちゃん、小さい子がそばに来てうれしそう。 発酵が終わって生地の分割です。 そんなことお構いなしに絵を描いている人も。こういうのもアリ!なのがぷかぷかパン教室。 そのあとちゃんと生地をのばしたりしていました。初めての参加! これもアリ! ピザ生地をのばします。 どうしちゃったのかな? ピザソースを塗ってトッピング。 焼き上がるとおいしそう! ミネストローネスープもできあがり 肉まんも蒸し上がり。湯気がほかほか。 パンも焼き上がり これが今日のメニュー 左から肉まん、バターロール、白パン、ピザ、ミネストローネスープ いただきまーす

障がいのある人たちといっしょに生きていこうよ、という思いは…

一昨日『街角のパフォーマンス』のことを書きましたが、その目次の中に「教室が芝居小屋に変わった お客も役者もクッタクタ」という項目があります。学校の中に「芝居小屋」という、みんなが自由になれる空間を作った時の記録です。 文化祭で、普通はステージで芝居をやるところを、教室でお客さんも一緒になって芝居を作る空間を作ったのです。きっかけはフィリピンまで行ってやったワークショップでした。1週間くらい行っていたのですが、現地のPETAという芝居グループがやっていた子どものワークショップの発表会を見る機会がありました。スペイン占領時代の古い城壁の跡地で夜、その発表会はありました。芝居の中のモンスターと馬が登場するシーンで、そのモンスターと馬の雰囲気を観客が作り出すのです。モンスターの叫び声をみんなで出し、馬の蹄の音をみんなが靴を鳴らして出します。ただ芝居を見ているのではなく、その芝居の舞台を役者の子どもたちと一緒に作っている、ということがすごく新鮮で、言葉はわからないのに、楽しさだけは舞台の子どもたちと共有できた気がしました。現地のタガログ語をPETAのメンバーが英語に翻訳し、それを日本語に翻訳してもらうという手続きのため、何をやっているかを理解するのに時間がかかり、芝居のタイミングがいつもずれていましたが、それでも観客もいっしょに舞台を作っていく楽しさは十分伝わってきました。こんな舞台の作り方があったんだ、と、もう感動してしまいました。 これはもう絶対に学校でやろうと密かに決意。文化祭で「芝居小屋」という空間を作って、お客さんと役者で一緒になって芝居の舞台を作ったのでした。はじめてそんな場を作るので、うまくいくかどうか、本番まで全くわかりません。役者だけの稽古は事前にできますが、お客さんも入れての稽古は本番までできません。ですからこの一番大事な部分はぶっつけ本番になります。緊張した分、本当にこの芝居小屋は楽しい空間になりました。その時の記録が本には載っています。 これが思いのほかうまくいって、その次の年は「ちびくろサンボ」をやり、その次の年は「魔女たちの朝」をやりました。このときはスクールバスの運転手や添乗員の方も巻き込んでの熱気むんむんの芝居小屋になりました。 この芝居小屋については以前のぷかぷか日記に書いていますので、読んでみてください。 <a href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/09/28/175156" data-mce-href="http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2014/09/28/175156">みんなが自由になれた場 - ぷかぷか日記</a> pukapuka-pan.hatenablog.com この芝居小屋が更に発展して、転勤先の学校では、体育館のフロアを使って全校生、保護者、教員みんなで芝居をやりました。体育館に集まったみんなが本当に自由になれた空間だったと思います。毎年毎年全校生を相手にしたワークショップ的芝居作りを10年続けました。毎年テーマ募集から始まって、そのテーマに沿った芝居を約1年かけて全校生が参加して作るのです。みんなが1年間、いっしょに芝居作りを楽しんだと言ってもいいでしょう。創立30周年の記念式典も「三ツ境ようこさんの30歳の誕生パーティ」というタイトルで体育館芝居小屋をやりました。神奈川県教育委員会から来た課長は「神奈川のケンさん」という三ツ境ようこさんのお父さん役、校長はようこさんの乳母役で割烹着で芝居に登場したのでした。(このときの話はおもしろすぎて、書き出すときりがないので、また別の機会に書きます。) 10年くらいたって元の学校に戻りましたが、驚いたことに、芝居小屋をやるような自由な雰囲気は全くなくなっていました。歴史は人間が自由になる方向へ動いていくものだと思っていましたが、学校は逆行していました。こんなに自由な子どもたちがいるのに、どうして学校はこんなに不自由なの?という思いでいました。(ま、そんな中でも最後の3年間は思いっきり自由に芝居を作っちゃいましたが…) ぷかぷかに自由な雰囲気があるのは、障がいのある人たちといっしょに生きていこうという思いがあるからだと思います。そういう思いがあるから、ぷかぷかには彼らのおかげで誰もがホッとするような雰囲気が生まれます。ところが、彼らを「指導しよう」とか「支援しよう」という方向で彼らとの関係を作っていると、どうしても「こっち側」の論理で物事を考えることになり、その結果、管理的な空間ができてしまいます。ほかの福祉事業所の運営するパン屋に行ったお客さんが、「ぷかぷかに来るとなんだかホッとするわ」と言ったことがありますが、要するにそういうことです。 障がいのある人たちといっしょに生きていこうよ、という思いは、ですから、社会を、私たちを自由にしていきます。そうして、私たちが自由に生きられる社会につながっていくんだと思います。

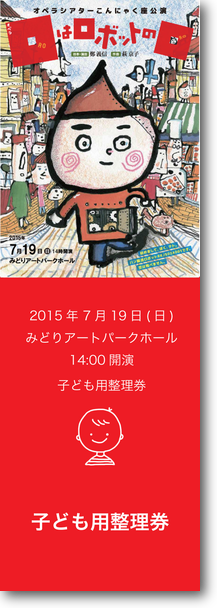

オペラのチケットができました

オペラ「ロはロボットのロ」のチケットができました。いよいよ5月18日(月)から販売開始です。販売場所はぷかぷかのパン屋です。午前中はパンを買うお客さんで混み合っていますので、毎日午後2時から販売します。全席指定です。 チケットは子ども用整理券(オペラプレゼント券) 中高生 2,000円 大人 3,000円 大人 寄付金付き4,000円 現在の寄付金の集まり具合は6万円弱ですので、できれば大人の方は寄付金付きを買っていただけるとうれしいです。 「地域の大人たちで子どもたちにオペラをプレゼントしませんか?」の新しいチラシができました。 寄付金付き1,000円コーヒーの新しいチラシは パン屋には寄付箱があります。この箱がみなさんの思いでいっぱいになったら、子どもたちにオペラをプレゼントできます。子どもたちのために、ぜひご協力お願いします。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。